Меандровая линия задержки из двух витков, защищающая от сверхкоротких импульсов

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для защиты радиоэлектронной аппаратуры от сверхкоротких импульсов. Достигаемый технический результат - ослабление амплитуды сверхкоротких импульсов(СКИ). Линия задержки включает виток, состоящий из одного опорного проводника, двух параллельных ему и друг другу сигнальных проводников, соединенных между собой на одном конце, имеющий произведение суммы погонных задержек четной и нечетной мод линии на его длину не меньше суммы длительностей фронта, плоской вершины и спада импульсного сигнала, проводники помещены в воздух, к второму концу витка подсоединен точно такой же виток, без электромагнитной связи с проводниками первого витка, выбором параметров обеих структур одновременно обеспечиваются равенство среднего геометрического значения волновых сопротивлений четной и нечетной мод волновому сопротивлению тракта, в который включена линия. 4 ил.

Реферат

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для защиты радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) от сверхкоротких импульсов (СКИ).

В настоящее время актуальной задачей является обеспечение защиты РЭА от импульсов наносекундного и субнаносекундного диапазонов, которые способны проникать в различные узлы РЭА, минуя электромагнитные экраны устройств. Традиционными схемотехническими средствами защиты от таких СКИ являются фильтры, устройства развязки, ограничители помех, разрядные устройства, а конструктивными - защитные экраны и методы повышения однородности экранов, заземление и методы уменьшения импедансов цепей питания. Известно, что включаемые на входе аппаратуры устройства защиты обладают рядом недостатков (малая мощность, недостаточное быстродействие, паразитные параметры), затрудняющих защиту от мощных СКИ. Эффективная защита в широком диапазоне воздействий требует сложных многоступенчатых устройств. Между тем, наряду с высокими характеристиками, практика требует простоты и дешевизны устройств защиты, поэтому необходима разработка новых устройств защиты от СКИ.

Наиболее близкой к заявляемому устройству является линия задержки, неискажающая импульс [Патент РФ на изобретение №2556438. Суровцев Р.С., Заболоцкий A.M., Газизов Т.Р. Линия задержки, неискажающая импульс. Заявка №2013159347/08(092269). Приоритет изобретения 30.12.2013.], состоящая из одного опорного проводника, двух параллельных ему и друг другу сигнальных проводников, соединенных между собой на одном конце, и диэлектрической среды, имеющая равные погонные задержки четной и нечетной моды линии, а произведение их суммы на длину линии больше или равно сумме длительностей фронта, плоской вершины и спада импульса.

Недостатком устройства-прототипа является отсутствие у него возможности защиты от СКИ.

Предлагается линия задержки, включающая виток, состоящий из одного опорного проводника, двух параллельных ему и друг другу сигнальных проводников, соединенных между собой на одном конце, имеющий произведение суммы погонных задержек четной и нечетной мод линии на его длину не меньше суммы длительностей фронта, плоской вершины и спада импульсного сигнала, при этом проводники помещены в воздух, к второму концу витка подсоединен точно такой же виток, без электромагнитной связи с проводниками первого витка, выбором параметров обеих структур одновременно обеспечиваются равенство среднего геометрического значения волновых сопротивлений четной и нечетной мод волновому сопротивлению тракта, в который включена линия, и минимизация амплитуды сигнала на выходе линии.

Техническим результатом является ослабление амплитуды СКИ. Ослабление выполняется за счет разложения СКИ на последовательность импульсов меньшей амплитуды.

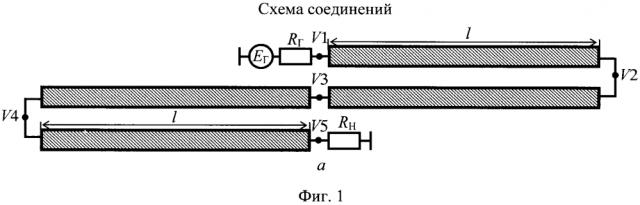

Реализуемость предлагаемой линии показана на фиг. 1.

На фиг. 1а приведена схема соединений заявляемой линии с внешними устройствами. Витки меандровой линии соединены между собой последовательно. Первый из сигнальных проводников первого витка соединен с источником импульсных сигналов, представленным на схеме идеальным источником э.д.с. ЕГ и внутренним сопротивлением RГ. Конец второго сигнального проводника второго витка линии соединен с приемным устройством, представленным на схеме сопротивлением RН. Значения RГ и RН для минимизации отражения сигнала на концах проводников линии приняты равными среднему геометрическому волновых сопротивлений четной и нечетной мод линии.

На фиг. 1б приведено поперечное сечение одного витка меандровой линии, который состоит из одного опорного проводника, двух параллельных ему и друг другу сигнальных проводников. Параметры поперечного сечения: w и t - ширина и толщина проводника соответственно, s - расстояние между проводниками, h - расстояние от слоя земли до сигнального проводника.

На фиг. 1в приведены э.д.с. источника и формы сигнала в начале и конце меандровой линии. Воздействующий импульс имеет форму трапеции с параметрами: амплитуда э.д.с. 1В, длительность плоской вершины 100 пс, а фронта и спада - по 50 пс.

Для пояснения реализуемости линии задержки рассмотрим линию, приведенную на фиг. 1а, для поперечного сечения на фиг. 1б. Исходные параметры поперечного сечения каждого из витков линии сначала соответствуют следующим соотношениям: w/h=t/h=0,5, s/h=0,5. Длина каждого из витков линии выбрана так, чтобы для каждого из них обеспечивалось условие

где τ - погонная задержка четной или нечетной моды линии при условии их равенства, tr, td и - длительности фронта, плоской вершины и спада импульса соответственно. Так как линия находится в воздушном диэлектрическом заполнении, то

где τе и τo - погонные задержки четной и нечетной мод.

Выполнение условий (1) и (2) отдельно для первого и второго витков линии обеспечивает прохождение импульсного сигнала по линии, состоящей из двух витков, без искажения его формы перекрестными наводками.

Для выполнения условия (1) достаточно значений длин каждого из витков линии l=29,98 мм. Изменение формы сигнала в конце линии при l=10, 20, 30, 40 мм показано на фиг. 2. Видно, что при l=30 мм сигнал на выходе линии не искажен перекрестными наводками и выполняется условие (1). Значение l=40 мм является избыточным, поэтому дальнейшее моделирование выполнено при l=30 мм.

Для демонстрации достижения технического результата выполнено усиление торцевой связи между сигнальными проводниками в каждом витке за счет уменьшения расстояния между ними (s). На фиг. 3 приведены формы сигналов в конце меандровой линии при s/h=0,4, 0,3, 0,2. Видно, что с уменьшением s увеличивается амплитуда второго положительного импульса, а амплитуда третьего положительного импульса, наоборот, уменьшается. В диапазоне между s/h=0,3 и 0,2 существует оптимальное значение s/h, при котором второй и третий импульсы имеют одинаковую амплитуду, которая является минимальной.

На фиг. 4 приведен технический результат, на достижение которого направлено изобретение. При выборе оптимального отношения расстояния между сигнальными проводниками к расстоянию между опорным и сигнальным проводниками sopt/h=0,28 в конце линии наблюдается разложение исходного сигнала на последовательность импульсов меньшей амплитуды. Второй и третий импульсы имеют положительную полярность и одинаковую амплитуду (Vopt=0,3В), которая является максимальной и составляет 60% от амплитуды сигнала в начале линии. Остальные импульсы, по сравнению со вторым и третьим имеют меньшую амплитуду. Таким образом, показан технический результат, на достижение которого направлена заявляемая линия.

Линия задержки, включающая виток, состоящий из одного опорного проводника, двух параллельных ему и друг другу сигнальных проводников, соединенных между собой на одном конце, имеющий произведение суммы погонных задержек четной и нечетной мод линии на его длину не меньше суммы длительностей фронта, плоской вершины и спада импульсного сигнала, отличающаяся тем, что проводники помещены в воздух, к второму концу витка подсоединен точно такой же виток, без электромагнитной связи с проводниками первого витка, выбором параметров обеих структур одновременно обеспечиваются равенство среднего геометрического значения волновых сопротивлений четной и нечетной мод волновому сопротивлению тракта, в который включена линия, и минимизация амплитуды сигнала на выходе линии.