Способ определения линейного прироста побегов мхов рода sphagnum

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области экологии, а именно болотоведения. Для этого определяют линейный прирост образцов побегов мхов рода Sphagnum и исследуют их по индивидуальным маркерам, от которых измеряют линейный прирост побегов. В качестве индивидуальных маркеров используют отрицательные геотропические изгибы побегов. Способ позволяет снизить трудоемкость процесса, связанного с получением информации по линейному приросту побегов, повысить надежность и точность измерений. 1 табл., 3 ил.

Реферат

Изобретение относится к области болотоведения, экологии, лесоведения и может быть использовано в научных исследованиях и при экологических экспертизах болотных экосистем.

Известен способ определения линейного прироста побегов сфагновых мхов, включающий использование Г-образно изогнутых отрезков проволоки (колышков) сечением около 1 мм, длина основной части которых более 10 см, а длина отогнутой части примерно составляет 1 см.

Колышки устанавливаются в дернину таким образом, чтобы их отгиб находился на уровне поверхности головок сфагновых мхов. Через определенное время исследуют, на какую величину уровень поверхности сфагнового ковра превышает положение отгиба колышка. Данная величина и является линейным приростом сфагнового ковра в данном участке. Обычно в сфагновый ковер перпендикулярно направлению роста побегов устанавливается не менее 10 колышков. Способ предназначен преимущественно для определения линейного прироста медленнорастущих сфагновых мхов, образующих плотные ковры. (Clymo R.S. The growth of Sphagnum: methods of measurement // J. Ecol. 1970. V. 58. P. 13-49).

Недостатком способа является его трудоемкость, обусловленная необходимостью предварительного установления маркеров в виде колышков. В силу своей специфики колышки не позволяют измерить линейный прирост отдельно взятых побегов мха, а дают информацию о приросте сфагновой дернины в месте установки колышков. Существенным недостатком данного способа является способность описанных маркеров смещаться после их установки, что искажает результаты исследований и снижает надежность и точность определения прироста сфагновой дернины. Предложенные для устранения данного недостатка модификации значительно усложняют сам способ и требуют дополнительных трудозатрат.

Наиболее близким к заявляемому является способ определения линейного прироста побегов сфагновых мхов, согласно которому осуществляют индивидуальную перевязку побегов путем окольцовывания нитками или тонкой проволокой непосредственно под головкой побега сфагнового мха. При выполнении перевязки делается петля, которая надевается на конкретный экземпляр сфагнового мха и фиксируется на расстоянии 1 см от верхушки побега. При этом она затягивается таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить ее надежную фиксацию в данной части побега, и, с другой стороны, не допустить повреждения или перетягивания стебля. Линейный прирост сфагнового мха за исследуемый период равен расстоянию от маркера до верхушки побега сфагнового мха за вычетом 1 см (Бегак Д.О. О приросте торфяников // Торфяное дело. 1927. №11-12. С. 300-306).

Данный способ предполагает предварительную установку индивидуальных маркеров на побеги, что требует значительных трудозатрат. Он не позволяет получать информацию о периоде роста побегов, который имеет место до установки маркеров. Кроме того, в процессе роста побегов мха может наблюдаться смещение маркеров на величину более 0,5 см, что искажает результаты исследований и снижает надежность и точность измерения линейного прироста побегов. Данный способ надежно можно применять только для определения линейного прироста сфагновых мхов, произрастающих в гидрофильных и гипергидрофильных условиях болотных мочажин и мелиоративных каналов. В условиях сфагновых ковров и на повышениях микрорельефа, когда верхушки побегов мхов оказываются удалены от зеркала болотных вод, перевязки нередко вызывают замедление или прекращение их роста, провоцируют усыхание побегов, что существенно ограничивает сферу применения данного способа.

Задачей изобретения является разработка способа определения линейного прироста побегов мхов рода Sphagnum с использованием в качестве маркеров морфологических особенностей побегов, исключающих необходимость предварительного установления индивидуальных маркеров. Техническим результатом является повышение точности, надежности и сокращение трудозатрат, связанных с исследованием линейного прироста побегов.

Заявленный технический результат достигается тем, что способ определения линейного прироста побегов сфагновых мхов, включающий взятие образцов, исследование побегов с индивидуальными маркерами, от которых измеряют линейный прирост побегов, согласно изобретению в качестве индивидуальных маркеров использует геотропические изгибы побегов мхов.

Мхи рода Sphagnum являются основными ценозообразователями и продуцентами болотных экосистем севера России. Некоторые виды играют существенную роль в процессе заболачивания лесов и являются неотъемлемыми компонентами экосистем лесных болот. Сплошной сфагновый покров охватывает примерно 1,5 млн км2 бореальных и субарктических болот, то есть около 43% их площади. В Карелии хорошо развитый сфагновый покров характерен более чем для 2/3 площади болот.

В основу предлагаемого изобретения положена отрицательная геотропическая реакция побегов сфагновых мхов, обуславливающая возврат головок мхов к ортотропному направлению роста при их отклонении в результате механического воздействия. Следствием такого возврата является образование на стебле характерных геотропических изгибов, которые отражают само событие, вызвавшее отклонение побегов, и могут служить точкой отсчета при определении линейного прироста побегов после этого события. Примером наиболее типичного и широко распространенного механического воздействия на сфагновый покров в условиях средних и высоких широт северного полушария является давление снежного покрова. Обнаружено, что в природных условиях с началом вегетации происходит массовое образование геотропических изгибов нивального генезиса на побегах разных видов сфагновых мхов. Идентификация данных маркеров и их использование в качестве точек отсчета для определения линейного прироста побегов полностью исключает необходимость предварительного трудоемкого процесса установления индивидуальных маркеров и позволяет определять приросты побегов с того момента, когда начинается вегетация мхов, что обеспечивает снижение трудоемкости и повышение надежности и точности при определении линейного прироста побегов. Также использование данных маркеров обеспечивает расширение функциональных возможностей при проведении исследований, то есть дает возможность произвольно выбирать участки для исследования в зависимости от задач исследования, состояния сфагнового покрова и ряда других факторов на момент определения линейного прироста, в то время как использование перевязок исключает такую возможность и позволяет определять линейный прирост побегов только в тех участках, где ранее были установлены соответствующие маркеры.

Практическую апробацию заявленного способа проводили на болотах Неназванное, Риттусуо, Придорожное, расположенных на юге Карелии, на примере видов-объектов Sphagnum riparium, S. obtusum, S. subsecundum, S. fallax, S. cuspidatum, S. majus.

Для этого в начале мая 2014 года на однородных участках указанных болот, занятых ненарушенным сфагновым покровом, закладывали экспериментальные пробные площадки размером 30×30 см. Каждая пробная площадка делилась по диагонали на 2 равные части. В первой половине (контроль) методом перевязок производилась установка на 50 побегов соответствующих индивидуальных маркеров. При выполнении перевязки делалась петля, которая устанавливалась на конкретный экземпляр сфагнового мха и фиксировалась на расстоянии 1 см от верхушки головки. При этом она затягивалась таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечить надежную фиксацию ее в данной части побега, а с другой стороны, не допустить повреждения или перетягивания стебля. Линейный прирост сфагнового мха за исследуемый период равен расстоянию от маркера до поверхности головки сфагнового мха за вычетом 1 см. Во второй половине сфагновая дернина была оставлена в естественном нетронутом состоянии для последующего сбора информации по линейному приросту побегов заявленным способом. По завершении наблюдений в начале сентября 2014 года осуществляли взятие образцов побегов мхов с обеих половин пробных площадей и проводили определение прироста побегов от места положения маркеров. В контроле - от места положения перевязок до верхушки побега за вычетом 1 см, а в опыте - от геотропического изгиба нивального генезиса до верхушки побега. Данные маркеры массово образуются с наступлением вегетационного периода в результате отрицательной геотропической реакции сфагновых мхов на их отклонение от ортотропного направления роста, вызванного механическим действием снежного покрова.

На фигуре 1 показан нивальный механизм генезиса геотропических изгибов и их образцы на побегах в природных условиях.

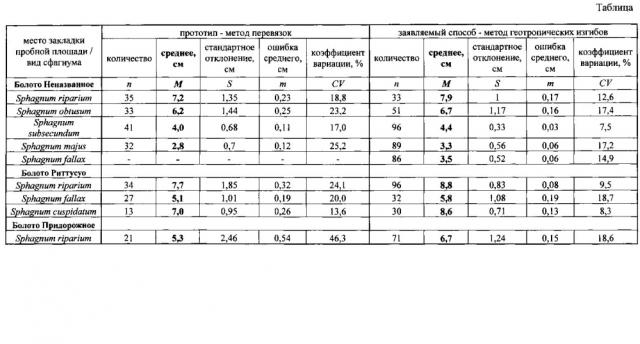

Данные, полученные при исследовании контрольных и опытных площадок, были обработаны при использовании стандартных приемов статистики и представлены в таблице. Анализ полученных данных показал, что количество побегов в контрольных выборках оказалось меньше изначально перевязанных, что объясняется разложением самих перевязок и их частичной потерей. Был зафиксирован единичный случай усыхания всех экземпляров контрольной выборки, вследствие чего линейный прирост S. fallax на пробной площадке болота Неназванное удалось определить только предлагаемым способом, поскольку перевязанные побеги полностью прекратили свой рост. В остальных экспериментах подобных явлений не отмечалось, поэтому для них было выполнено сравнение линейного прироста побегов, определенного указанными способами, что отражено на фигуре 2 (для каждого вида указано буквенное обозначение болота: Н - Неназванное, Р - Риттусуо, П - Придорожное. Планки погрешностей соответствуют двойному значению ошибки среднего (±2 m)).

Коэффициент корреляции между оценками линейного прироста сфагновых мхов в опытных и контрольных выборках равен 0,98. Линейный прирост побегов, полученный предлагаемым способом, во всех выборках превышает линейный прирост, определенный методом перевязок. Превышение линейного прироста в опытных выборках, по сравнению с контрольными выборками, составляет 15,3±6,3%, при этом оно варьирует от 8,4% у S. obtusum (болото Неназванное) до 25,8% у S. riparium (болото Придорожное). Такие различия отражают принципиальную способность предлагаемого способа охватывать период ранней вегетации сфагновых мхов, что сложно на практике добиться другими способами.

Дополнительно было проанализировано различие коэффициентов вариации (CV) между контрольными и опытными выборками, что отражено на фигуре 3 (в скобках для каждого вида указано буквенное обозначение болота: Н - Неназванное, Р - Риттусуо, П - Придорожное. Планки погрешностей соответствуют значению ошибки CV).

Во всех экспериментах зафиксирован более высокий разброс значений CV в контроле по сравнению с опытом. Статистически достоверными (при P=0,95, α=0,05) такие различия являются для 5 из 8 экспериментов (на фигуре 3 отмечены *) - Sphagnum riparium, S. subsecundum на болоте Неназванное, S. majus, S. riparium на болоте Риттусуо, S. riparium на болоте Придорожное. Более высокие значения CV в контроле мы связываем с нарушением структуры сфагнового покрова, что является артефактом метода перевязок. В опыте сфагновый покров не испытывает дополнительного воздействия, обусловленного спецификой способа, что объясняет меньший разброс значений CV в выборке.

Таким образом, приведенные экспериментальные данные показывают, что заявляемый способ позволяет оценивать прирост с самого начала вегетации побегов мхов до того момента, когда требуется получить данные по линейному приросту. Способ обеспечивает надежность и повышение точности измерения линейного прироста побегов мхов при минимальных трудозатратах, связанных с получением выборки измерений достаточного объема, что способствует его широкому использованию в научных исследованиях и различного рода экологических экспертизах.

Способ определения линейного прироста побегов мхов рода Sphagnum, включающий взятие образцов, исследование побегов с индивидуальными маркерами, от которых измеряют линейный прирост побегов, отличающийся тем, что в качестве индивидуальных маркеров используют отрицательные геотропические изгибы побегов.