Способ предупреждения образования послеоперационных пролежней стенки тонкой кишки, кишечных свищей при перитоните

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине, хирургии. После продольного разреза брюшной стенки в проекции лапаротомного разреза укладывают дренажную трубку. Выкраивают прядь большого сальника. Участки сальника справа и слева фиксируют в верхнем этаже брюшной полости к малому сальнику. Лигатуру проводят через край пряди сальника. Петлеобразно за дренажной трубкой прошивают второй край пряди сальника и выводят лигатуру с противоположной стороны. Лигатура проводится также через края разреза брюшной стенки. Завязывают лигатуру на бантик без натяжения с запасом длины над кожей живота. Способ обеспечивает предупреждение образования послеоперационных пролежней стенки кишки, кишечных свищей и спаек при послеоперационном дренировании брюшной полости по поводу распространенного перитонита. 2 ил., 2 пр.

Реферат

Изобретение относится к области медицины, а именно к хирургии, и может быть использовано в лечении больных с распространенным перитонитом.

Современный подход к лечению распространенного перитонита носит комплексный характер: с одной стороны, это общее воздействие на организм, направленное на купирование явлений абдоминального сепсиса (Савельев B.C. и соавт., 2006), с другой - адекватное местное лечение (Кузин М.И., 1996). К местным методам относится лапаростомия, а также программированные релапаротомии (Маратов Ю.Б. и соавт., 1998; Савельев B.C. и соавт., 2008). При этом при некоторых вариантах лапаростомии предлагается использование дорзо-вентрального промывания брюшной полости, при котором дренажную трубку устанавливают под передней брюшной стенкой на кишечные петли. Данный способ не лишен своих недостатков: высокая вероятность образования дигестивных свищей (Григорьев Е.Г., Коган А.С., 1996), образование пролежней при длительном стоянии дренажной трубки (Борисов А.Е., Акимов В.П. и др. 2004; Власов А.А., Окунев Н.А. и др. 2004; Гостищев В.К., Сажин П.В. 2002), отсутствие абсолютной биологической инертности и выпадение нитей фибрина вокруг дренажных трубок нарушает их адекватное функционирование (Dominguez F.E., 2003).

Аналогом является способ лечения перитонита, предложенный Ремизовым И.В., Савченко Ю.П., Тузовым С.Т. (RU 2147444, МПК А61М 27; А61М 1/28). Сущность метода состоит в продленном промывании брюшной полости при распространенном перитоните турбулентным потоком газожидкостной смеси в дорзо-вентральном направлении через введенные в брюшную полость трубки-ирригаторы. Большой сальник резецируют для уменьшения препятствия газожидкостному потоку; эвакуацию содержимого осуществляют через уложенную поверх петель тонкой кишки широкопросветную перфорированную дренажную трубку, которую располагают в образующемся вследствие создания пневмоперитонеума газовом пузыре под передней брюшной стенкой.

Недостатки способа:

- способ не предусматривает предупреждения образования спаек и пролежней;

- дренажную трубку устанавливают под передней брюшной стенкой непосредственно на кишечные петли, что способствует выпадению фибрина, усилению адгезивного процесса в этой зоне и повышенному риску формирования ограниченных полостей, а также нарушению функционирования дренажной трубки вследствие закупорки ее просвета;

- давление дренажной трубки на кишечные петли способствует прогрессированию воспалительных явлений кишечной стенки и нарушению микроциркуляции в ней, что может приводить к образованию пролежней на стенке кишки и формированию кишечных свищей.

В качестве ближайшего аналога выбран способ дренирования брюшной полости при перитоните, предложенный Савченко Ю.П., Старковым Н.К., Элозо В.П. (RU 2193421, МПК А61М 27). При данном способе после ликвидации источника перитонита осуществляют укладку дренажной силиконовой трубки для проточного дренирования по средней линии живота в проекции лапаротомного разреза. Дренажную трубку устанавливают в брюшной полости так, чтобы она располагалась между петлями тонкого кишечника и большим сальником с одной стороны и париетальной брюшиной с другой стороны. В дальнейшем больного укладывают на специально смоделированную кровать в положении на животе для того, чтобы отток экссудата осуществлялся в дорзо-вентральном направлении сверху вниз через дренаж.

Недостатки способа:

- дренажную трубку устанавливают под передней брюшной стенкой непосредственно на кишечные петли, что способствует выпадению фибрина, усилению адгезивного процесса в этой зоне и повышенному риску формирования ограниченных полостей, а также нарушению функционирования дренажной трубки вследствие закупорки ее просвета;

- дренажная трубка, установленная вдоль срединной линии, окутывается большим сальником, вследствие чего нарушается отток экссудата по ней;

- давление дренажной трубки на кишечные петли способствует прогрессированию воспалительных явлений кишечной стенки и нарушению микроциркуляции в ней, что может приводить к образованию пролежней на стенке кишки и формированию кишечных свищей;

- необходимость придания нефизиологичного положения больному на животе способствует уменьшению экскурсии грудной клетки, прогрессированию явлений дыхательной недостаточности и затрудняет уход за ним.

Задачи:

- устранение риска образования пролежней и кишечных свищей в местах прилежания дренажной трубки;

- уменьшение возможности образования спаек и ограниченных полостей вследствие контакта дренажной трубки и петель кишечника;

- улучшение функционирования дренажной трубки путем уменьшения выпадения фибрина в месте стояния дренажа вследствие отсутствия его контакта с петлями кишечника.

Сущностью способа является то, что в проекции разреза выкраивают прядь большого сальника, участки сальника справа и слева отводят и фиксируют в верхнем этаже брюшной полости к малому сальнику; проводят лигатуру через один край разреза брюшной стенки, после чего захватывают край пряди сальника, проводят лигатуру петлеобразно за дренажной трубкой, прошивают второй край пряди сальника и выводят лигатуру с противоположной стороны разреза брюшной стенки; лигатуру завязывают без натяжения с запасом длины лигатуры, фиксируемой на бантик, над кожей живота.

Технический результат: устранение риска образования кишечных свищей и пролежней стенки тонкой кишки, снижение возможности образования ограниченных полостей в брюшной полости, уменьшение образования спаек в брюшной полости.

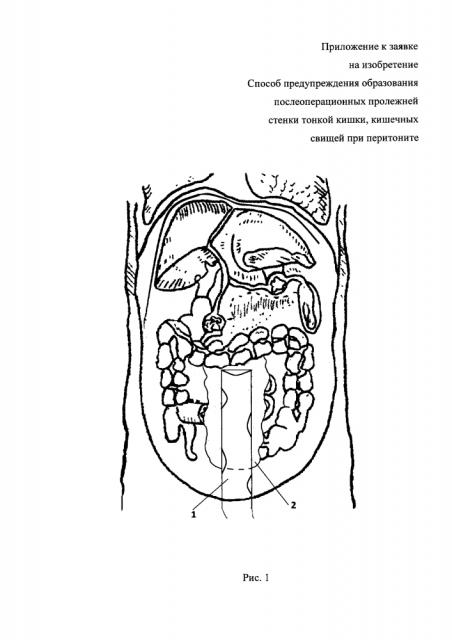

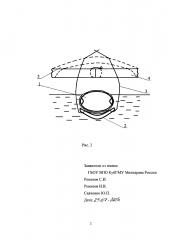

Для лучшего понимания предлагаемого способа приведены рис. 1 - общий вид брюшной полости после лапаротомии и установки дренажа, рис. 2 - схема наложения лигатуры, где 1 - дренажная трубка, 2 - прядь большого сальника, 3 - лигатура, 4 - брюшная стенка, 5 - брюшная стенка после наложения пневмоперитонеума.

Способ осуществляют следующим образом. При установлении дренажной трубки 1 поверх петель тонкой кишки выкраивают прядь большого сальника 2 на «ножке» из его середины, участки сальника справа и слева отводят и фиксируют в верхнем этаже брюшной полости к малому сальнику, через один край разреза брюшной стенки 4 проводят лигатуру 3 через все слои снаружи внутрь на уровне конца дренажной трубки 1, после чего захватывают в шов край пряди сальника 2, лигатуру 3 проводят петлеобразно за дренажной трубкой 1 (отступив на 2-3 см от ее конца) и лигатурой 3 прошивают второй край пряди сальника 2 с противоположной стороны, затем выводят лигатуру 3 с противоположной стороны разреза брюшной стенки, прокалывая брюшную стенку 4 изнутри кнаружи у края разреза напротив ее первоначального вкола с противоположной стороны, после чего концы лигатуры 3 завязывают без натяжения с запасом длины лигатуры, фиксируемой на бантик, над кожей после поэтапного ушивания лапаротомной раны. В случае технологически обусловленного приподнимания передней брюшной стенки 5, например при создании пневмоперитонеума при применении способа восходящего газожидкостного потока, «бантик» на передней брюшной стенке развязывают и лигатуру 3, фиксирующую дренажную трубку 1, завязывают в новом положении для предотвращения смещения дренажа кверху.

Клинический пример. Больная В., 68 лет, поступила в клинику 08.31.2013. Диагноз: «Прободная язва двенадцатиперстной кишки, разлитой фибринозно-гнойный перитонит». Операция 08.31.2013 «Лапаротомия, ушивание перфорации язвы двенадцатиперстной кишки, дренирование брюшной полости». После устранения источника перитонита (ушивание перфорации язвы двенадцатиперстной кишки) в брюшную полость в поддиафрагмальное пространство, вдоль корня брыжейки и в полость малого таза введены четыре ирригатора. В проекции продольного разреза брюшной стенки выкроена прядь большого сальника, оставшиеся 2 участка большого сальника отведены в верхний этаж брюшной полости и фиксированы лигатурами к малому сальнику. На выкроенную прядь сальника уложен широкопросветный дренаж, после чего дренажная трубка была фиксирована описанным выше способом. В условиях отделения реанимации через ирригаторы подавали в виде пульсирующей струи физиологический раствор с воздухом. Перед созданием гидропневмоперитонеума бантик фиксирующей лигатуры был развязан и завязан вновь после перемещения брюшной стенки в более высокое положение, таким образом, дренажная трубка с расположенной под ней прядью большого сальника оставалась на уровне заполняющей брюшную полость жидкости и продолжала осуществлять свои дренажные функции. Промывание прекращали при получении на выходе чистой жидкости. Между процедурами промывания поддерживался пневмоперитонеум. На 3 сутки при положительной динамике клинико-лабораторных показателей дренажи удалены. На 12 сутки больная выписана на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Клинический пример. Больная Н., 76 лет, поступила в клинику 21.03.2014. Диагноз «Острый гангренозно-перфоративный аппендицит, разлитой фибринозно-гнойный перитонит». Операция 21.03.2014 «Лапаротомия, аппендэктомия, дренирование брюшной полости». После устранения источника перитонита (аппендэктомия) произведена назоинтестинальная интубация тонкого кишечника. В брюшную полость в поддиафрагмальное пространство, вдоль корня брыжейки и в полость малого таза введены четыре ирригатора. В проекции продольного разреза брюшной стенки выкроена прядь большого сальника, оставшиеся 2 участка большого сальника отведены в верхний этаж брюшной полости и фиксированы лигатурами к малому сальнику. На выкроенную прядь сальника уложен широкопросветный дренаж, после чего дренажная трубка была фиксирована описанным выше способом. В послеоперационном периоде через ирригаторы подавался физиологический раствор с воздухом в виде пульсирующей струи. Перед созданием гидропневмоперитонеума «бантик» фиксирующей дренаж лигатуры был развязан и завязан вновь после перемещения брюшной стенки в более высокое положение, таким образом, дренажная трубка с расположенной под ней прядью большого сальника оставалась на уровне заполняющей брюшную полость жидкости и продолжала осуществлять свои дренажные функции. Промывание прекращали при получении на выходе чистой жидкости. Между процедурами промывания поддерживали пневмоперитонеум. Санацию брюшной полости осуществляли в течение 2 суток, затем дренажи удалены. Больная выписана на 9-е сутки в удовлетворительном состоянии. Жалоб не предъявляет.

Способ предупреждения образования послеоперационных пролежней стенки тонкой кишки, кишечных свищей при послеоперационном дренировании брюшной полости по поводу перитонита, включающий выполнение продольного разреза брюшной стенки и укладку дренажной трубки в проекции лапаротомного разреза, отличающийся тем, что в проекции разреза выкраивают прядь большого сальника, участки сальника справа и слева отводят и фиксируют в верхнем этаже брюшной полости к малому сальнику, проводят лигатуру через один край разреза брюшной стенки, после чего захватывают край пряди сальника, проводят лигатуру петлеобразно за дренажной трубкой, прошивают второй край пряди сальника и выводят лигатуру с противоположной стороны разреза брюшной стенки, лигатуру завязывают без натяжения с запасом длины лигатуры, фиксируемой на бантик, над кожей живота.