Синхронизатор

Иллюстрации

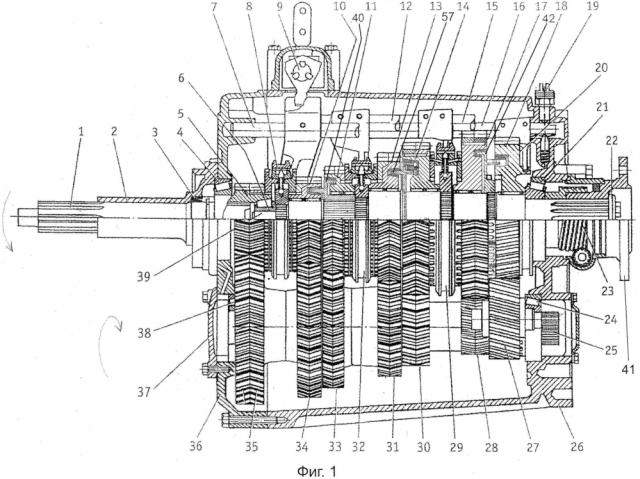

Показать всеИзобретение относится к машиностроению и может использоваться в механических ступенчатых трансмиссиях транспортных средств. Синхронизатор имеет одну синхронизирующую коническую поверхность трения, выполненную в теле шестерни. Синхронизирующая коническая поверхность трения является дополнительной к основной синхронизирующей поверхности трения. Коэффициент трения на дополнительной синхронизирующей поверхности значительно больше, чем на основной. Дополнительный синхронизатор реализуется как синхронизатор двойного и даже четырехкратного действия. При реализации предлагаемого синхронизатора как синхронизатора двойного действия он имеет две дополнительные конические синхронизирующие поверхности трения: в теле шестерни и на дополнительном синхронизаторе, соединенные с валом или с шестерней жестко в осевом направлении, но с окружным зазором, равным углу поворота блокирующего кольца на четверть шага блокирующих зубьев. При этом только одна из дополнительных поверхностей трения вала или шестерни связана с валом или шестерней с окружным зазором. Достигается повышение надежности устройства. 26 з.п. ф-лы, 6 ил.

Реферат

Областью использования синхронизатора являются транспортные средства и самоходные машины оборудованные двигателем внутреннего сгорания (ДВС - в дальнейшем) автомобили, тракторы, строительные, дорожные, сельскохозяйственные машины, военная техника. Синхронизатор может применяться в их трансмиссионных агрегатах: коробках передач и раздаточных коробках, ходоуменьшителях, механизмах поворота.

Первым аналогом предлагаемого синхронизатора является [1]. В предлагаемом в [1] синхронизаторе шестерня имеет коническую синхронизирующую поверхность выполненную в теле шестерни с внутренней стороны относительно ее зубьев коаксиально делительному цилиндру зубьев. Блокирующее кольцо установлено на ступице синхронизатора с возможностью осевого перемещения и поворота относительно ступицы на угол, определяемый толщиной блокирующего зуба. Перемещение блокирующего кольца относительно шестерни, в направлении ее перемещения при включении передачи, ограничивается пружинным стопорным кольцом, установленным в шестерне. Ступица синхронизатора установлена на шлицах вала и пружиной прижимается к пружинному стопорному кольцу, установленному на вале. Зубья, посредством которых шестерня соединяется с валом, выполнены на шестерне и ступице. Работает такой синхронизатор как описано ниже. При включении передачи вилка прижимает шестерню к конической синхронизирующей поверхности блокирующего кольца. Блокирующее кольцо в результате действия момента трения поворачивается относительно ступицы, и при дальнейшем перемещении вместе с шестерней блокируется, упираясь своими зубьями в блокирующие зубья ступицы. При этом происходит самозатягивание синхронизатора. При дальнейшем перемещении вилки и шестерни пружина ступицы сжимается. После окончания процесса синхронизации блокирующее кольцо разблокируется и внутренние зубья шестерни начинают входить в зацепление с зубчатым венцом ступицы, пружина ступицы при этом разжимается и, если зуб ступицы попадет на зуб шестерни, то ступица и шестерня в зацепление входят не сразу, а только после полного перемещения вилки и шестерни и небольшого поворота шестерни относительно ступицы. При выключении передачи вилка выводит шестерню из зацепления со ступицей синхронизатора.

Вторым аналогом предлагаемого синхронизатора является [2]. Этот синхронизатор представляет собой развитие синхронизатора описанного в [1], направленное на увеличение момента синхронизации и исключение несинхронизируемых условий.

Недостатком описанного в [1] и [2] синхронизаторов является обеспечение самозатягивания только при переходе с низшей на высшую передачу или наоборот, что вынуждает использовать переключение сжатым воздухом с участием шестерни другой передачи при отсутствии самозатягивания.

Третьим аналогом предлагаемого синхронизатора является [3]. Описанный в [3] синхронизатор, с целью увеличения момента синхронизации, отличается от [1] и [2] увеличенным коэффициентом трения на блокирующем кольце. С этой целью на синхронизирующую поверхность трения блокирующего кольца наносится материал пироуглерод, представляющий собой композитный материал, выполненный для оптимальной производительности синхронизатора и исключения несинхронизируемого включения передачи.

Недостатком этого синхронизатора является то, что поднимать коэффициент трения на основных синхронизирующих поверхностях не рекомендуется в связи с ухудшением условий для разблокирования блокирующего кольца и нестабильностью коэффициента трения на блокирующем кольце.

Дело в следующем. Угол синхронизации (для каждого типа синхронизатора он означает разное) вычисляется исходя из коэффициента трения на блокирующем кольце и коэффициента трения блокирующего элемента синхронизатора о муфту или каретку; чем эти коэффициенты трения больше, тем больше угол синхронизации, измеренный от плоскости, перпендикулярной к осевой вала. Методика вычисления угла синхронизации применительно к синхронизаторам разных типов подробно описана в [4]. При износе синхронизатора коэффициент трения на блокирующем кольце уменьшается, а коэффициент трения блокирующего элемента синхронизатора о муфту или каретку практически не меняется или незначительно увеличивается. Это приводит к преждевременному разблокированию блокирующего кольца и включению передачи при незавершившейся до конца синхронизации.

Автор работал на автобусах ″Икарус″ - 415 в Филевском автобусно-троллейбусном парке и 6-ом автобусном парке г. Москва, автор перегонял шарнирносочлененные автобусы ″Икарус″ - 435. У этих автобусов передачи включались плохо. На рычаг приходилось давить, синхронизатор ″закусывал″ и передача не включалась. Процесс синхронизации был длительным. Сцепление здесь абсолютно ни при чем. Это было у всех автобусов этих марок, и проявлялось в различной степени. Такое было у автобусов, имеющих коробку передач в хорошем состоянии. Даже у абсолютно новых автобусов ″Икарус″ - 415 и ″Икарус″ - 435 были эти явления. У этих автобусов, имеющих коробку передач в плохом состоянии синхронизатор ″закусывал″ тоже, но относительно быстро разблокировался, и передача включалась со скрежетом при не до конца выравненных оборотах шестерни и вала. У автобусов ″Икарус″ - 415, имеющих коробку передач в очень плохом состоянии, третья и пятая передача были ″выдолбаны″ и включались без синхронизации вообще с большим скрежетом, т.е. синхронизаторы не ″закусывали″, на таких автобусах работал автор. Подобные проблемы были и у автобусов ″Икарус″ - 435.

Первое решение проблемы синхронизации - ″перегазовка″. Автор ее широко использовал. У автобусов ″Икарус″ - 415, имеющих коробку передач в хорошем состоянии ″перегазовка″ безусловно помогала. Однако, если чуть - чуть не ″угадал″ обороты синхронизатор ″закусывал″, на рычаг приходилось давить, иногда это вызывало преждевременное разблокирование синхронизатора и включение передачи при не до конца выравненных оборотах шестерни и вала, что вызывало скрежет. Иначе говоря, машина ″перегазовке″ не подчинялась, или подчинялась плохо. У автобусов ″Икарус″ - 415, имеющих коробки передач в плохом и очень плохом состоянии ″перегазовка″ также безусловно помогала, т.к. при сильно ″выдолбаных″ синхронизаторах это позволяло значительно уменьшить скрежет при переключении передач и увеличить ресурс коробки.

Дело в том, что коробки передач автобусов ″Икарус″ - 415 и ″Икарус″ - 435 надо правильно разрабатывать. У тех водителей, кто давил на рычаг, вызывая включение передачи, коробка ходила дольше, подчеркиваю значительно дольше, чем у тех, кто резко включал передачу и бил по рычагу, с целью включения передачи.

Так в чем же дело? Дело именно в том, что в коробках передач ″Икарус″ - 415 и ″Икарус″ - 435 на блокирующих кольцах подняли коэффициент трения, но не смогли обеспечить разблокирование блокирующих колец и стабильность коэффициента трения в течении всего ресурса автобуса. По этой причине у новых автобусов синхронизатор ″закусывал″ и выравнивал обороты, а затрудненное включение передач объясняется именно ухудшенным разблокированием по причине увеличенного коэффициента трения на блокирующих кольцах. При эксплуатации автобуса коэффициент трения на блокирующих кольцах уменьшается, а угол синхронизации не меняется. Применительно к коробкам передач автобусов ″Икарус″, угол синхронизации - это угол скоса блокирующих зубьев, измеренный от плоскости, перпендикулярной к осевой вала. По этой причине разблокирование синхронизатора происходит при невыравненных до конца оборотах шестерни и вала при уменьшении коэффициента трения на блокирующих кольцах, а уж включение передачи практически без синхронизации происходило при уменьшении коэффициента трения до минимально возможного значения.

Сделаем вывод: коэффициент трения на блокирующих кольцах должен достигать того значения, которое можно обеспечить в течении всего срока службы транспортного средства, т.е. в течении всего его эксплуатационного моторесурса.

Примеров тому немало. Автор, работая водителем - перегонщиком в 6-ом автобусном парке, перегонял автобусы ″Икарус″ - 280, 2000 г. выпуска, передачи включались нормально, причиной этому было обеспечение на блокирующих кольцах меньшего коэффициента трения, что обеспечивало их разблокирование. Однако, на некоторых автобусах ″Икарус″ - 280 при включении передач, коробка издавала скрежет, что говорит о том, что при износе блокирующих колец коэффициент трения на них уменьшался, что являлось причиной того, что передачи включались при до конца не закончившейся синхронизации. В таких случаях на автобусах ″Икарус″ 2-ого поколения на рычаг нужно давить с малой силой, и передача включится или делать ″перегазовку″. Автор работал на автобусах МАЗ - 103 с пятиступенчатой коробкой Praga и шестиступенчатой Renault Midr передачи включались изумительно, но тем не менее весь ресурс автобуса синхронизаторы не выхаживали. Автор работал на автобусе ЛиАЗ - 5256 с коробкой ZF S6 - 85, синхронизаторы ″закусывали″, но разблокировались и передачи включались неплохо, но и у коробок ZF синхронизаторы весь срок службы автобуса не ходят.

Известно, что ресурс механической ступенчатой коробки передач значительно меньше, чем у гидромеханической передачи. Одной из причин этого является малый ресурс синхронизаторов.

Сделаем вывод: на коммерческих автомобилях традиционный известный одноконусный синхронизатор не может обеспечивать достаточного ресурса.

Необходимо учесть то, что автобусы ЛиАЗ - 5256 и МАЗ - 103 с механической ступенчатой коробкой передач списывали раньше, чем те же автобусы с гидромеханической передачей.

Традиционный известный одноконусный синхронизатор может обеспечивать стабильность эксплуатационных характеристик и достаточный ресурс только на легковых автомобилях, имеющих малый ресурс до капитального ремонта, редко превышающий 300 тыс. км пробега, например, автомобили ″Волга″, или 125 тыс. км пробега, например, автомобили ВАЗ.

Автору этой работы попало в руки руководство по эксплуатации автобусов ″Икарус″ 2-ого поколения, в котором написано, что через 80 тыс. км пробега синхронизаторы необходимо заменить, на практике же, например, на автобусах ″Икарус″ - 415, 435, 280 коробка передач ходила весь срок службы автобуса. Автобусы ″Икарус″ - 415 и 435 списывали именно из-за коробки.

Как видим, проблема повышения ресурса синхронизаторов стоит довольно остро. Также довольно остро стоит проблема увеличения момента синхронизации.

Как описано выше, поднимать коэффициент трения на блокирующих кольцах нельзя, а уж если его увеличили, то нужно обеспечить его стабильность в течении всего срока службы коробки передач.

Необходимо обеспечить то, чтобы при очень малой силе водителя на рычаге переключения передач, момент синхронизации был большим, в противном случае, если необходимость обеспечения требуемого момента синхронизации вызывает необходимость прикладывания к рычагу переключения передач большой силы, ресурс синхронизатора будет очень мал.

Сделаем вывод: проблемы увеличения ресурса синхронизаторов и увеличения момента синхронизации взаимосвязаны.

Момент синхронизации и ресурс синхронизатора связаны тем, что чем больше момент синхронизации, тем меньше сила на рычаге переключения передач и тем больше ресурс синхронизатора. По этой причине, момент синхронизации необходимо увеличивать, а силу на рычаге переключения передач - уменьшать. Но как это сделать, если коэффициент трения на основных синхронизирующих поверхностях поднимать не рекомендуется?

Выход один: увеличивать количество поверхностей трения. Это реализовано в многоконусных и многодисковых синхронизаторах.

Многоконусный синхронизатор применяется в коробках передач ZF S6 - 85, устанавливаемых на автобусы ЛиАЗ - 5256 в качестве синхронизатора первой и второй передачи [5]. По совокупности вышеизложенных причин, многоконусный синхронизатор принимается за четвертый аналог предлагаемого синхронизатора.

Многоконусный синхронизатор подробно описан в [4]. В таком синхронизаторе осевые силы распределяются по трем концентрично расположенным поверхностям трения. Между двумя главными конусами, принадлежащими блокирующему кольцу и шестерне, расположены два дополнительных концентрических кольца, каждое из которых имеет по две поверхности трения. Первое из дополнительных конусных колец имеет шипы, которые входят в соответствующие пазы блокирующего кольца. Второе дополнительное конусное кольцо соединяется шипами с шестерней, для чего в конусном выступе шестерни профрезерованы пазы. Блокирующее кольцо и связанное с ним шипами конусное кольцо изготовляют из фосфористой бронзы, а конусное кольцо, соединенное с шестерней, - из стали.

В описанном в [4] синхронизаторе вместо одной поверхности трения, присущей одноконусным инерционным синхронизаторам, образуются три поверхности трения. При условии, что конструктивные осевые зазоры между отдельными кольцами обеспечивают равномерное распределение силы включения между всеми тремя поверхностями трения, то момент синхронизации увеличивается по сравнению с обычными одноконусными синхронизаторами приблизительно в три раза.

Теоретические преимущества многоконусного синхронизатора подтверждаются на практике. При переключении передач в одинаковых условиях эксплуатации значительно уменьшается сила, требующаяся для выполнения этого процесса, а при равных силах сокращается время синхронизации и общее время включения передачи.

Кроме увеличенного момента синхронизации, многоконусный синхронизатор обладает надежной блокировкой при любых методах переключения передач. Это объясняется стабильностью коэффициента трения между конусными фрикционными поверхностями. В [4] отмечается, что многоконусный синхронизатор, имеющий размеры типичного одноконусного синхронизатора, надежно работает при коэффициенте трения 0,025, что намного ниже значений коэффициента трения, используемых в одноконусных синхронизаторах. Такой низкий коэффициент трения обеспечивает высокую долговечность многоконусного синхронизатора, а также исключает случаи прихватывания конусов и вызванных этим больших трудностей при включении передачи, которые наблюдаются в одноконусных синхронизаторах при повышении коэффициента трения до 0,10-0,11.

Об эффективности многоконусного синхронизатора можно судить по отношению момента синхронизации к моменту блокировки. Синхронизатор эффективен в том случае, если момент синхронизации больше момента блокировки. В противном случае синхронизатор не будет блокироваться.

В синхронизаторе 1940-х годов с одним синхронизирующим кольцом блокировка происходила при коэффициенте трения 0,04. Однако эффективность и момент синхронизации обеспечивались за счет больших габаритных размеров синхронизатора. Эффективность современного одноконусного синхронизатора достигается за счет высокого коэффициента трения на конических синхронизирующих поверхностях. Блокировка современного одноконусного синхронизатора происходит при значениях коэффициента трения больших 0,075. По мере износа конических синхронизирующих поверхностей и заглаживания канавок выполняемых на конусах для разрыва масляной пленки и лучшего сцепления синхронизирующего кольца с шестерней включаемой передачи, реализуемый коэффициент трения уменьшается. Это приводит к ненадежной блокировке скользящей зубчатой муфты, зубья которой могут вступать в зацепление с зубьями муфтового соединения шестерни включаемой передачи раньше, чем выровняются их угловые скорости.

В трехконусном синхронизаторе с дополнительным блокирующим кольцом надежность блокировки во всех случаях обеспечивается самой возможностью ее осуществления при весьма небольшом коэффициенте трения около 0,025.

Автор работал на автобусе ЛиАЗ - 5256 с коробкой ZF S6 - 85, вторая передача включалась лучше, чем практически все остальные. Это подтверждает эффективность многоконусного синхронизатора.

Однако, надо заострить внимание на том, что дополнительные синхронизирующие кольца связаны с блокирующим кольцом и шестерней соответственно при помощи шипов без какой-либо осевой фиксации, например, при помощи кольцевых дисковых пружин. По этой причине при движении транспортного средства на выключенных передачах, включаемых многоконусным синхронизатором, конические синхронизирующие поверхности вала и шестерни находятся в постоянном взаимодействии, в результате чего возникают моменты трения, действующие на шестерню и на вал, что приводит к потерям мощности и уменьшению коэффициента полезного действия (КПД - в дальнейшем) коробки передач. Эти потери особенно велики при загустевшем масле.

Из этого вытекает первый недостаток четвертого аналога предлагаемого синхронизатора: уменьшение КПД коробки передач по причине потерь мощности на многоконусных поверхностях трения.

Особенно велики потери в многодисковых синхронизаторах.

В одноконусных синхронизаторах блокирующие кольца могут стягиваться витыми цилиндрическими стяжными пружинами. Подобные синхронизаторы изображены, например, в [6] и [7] на рис. 7.10. В многоконусных синхронизаторах осевая фиксация промежуточных колец трения не предусмотрена.

По этой причине многоконусный синхронизатор в коробке передач ZF S6 - 85 применен только для первой и второй передач.

Кроме того, надо учесть то, что синхронизирующие кольца, находящиеся в постоянном трении, необходимо смазывать, что может приводить к усложнению коробки передач и к потерям мощности.

Необходимо учесть то, что многоконусный синхронизатор сложнее обычного одноконусного.

Из чего можно сформулировать второй недостаток четвертого аналога предлагаемого синхронизатора: сложность конструкции.

Пятым аналогом предлагаемого синхронизатора является синхронизатор второй и третьей передач коробки передач КамАЗ - 14 и КамАЗ - 141 [5]. Этот синхронизатор имеет два блокирующих кольца, одно из них предназначено для включения второй передачи, а второе - для третьей. Блокирующие кольца соединены двенадцатью пальцами, из них восемь пальцев - блокирующие, а четыре пальца - пальцы фиксаторов. Блокирующие пальцы и пальцы фиксаторов установлены в каретке синхронизатора. Каретка имеет три внутренних зубчатых венца, средний зубчатый венец предназначен для установки каретки на шлицах ведомого вала, а два крайних зубчатых венца - для соединения с внешними зубчатыми венцами шестерен второй и третьей передачи соответственно. Крайние зубчатые венцы каретки и зубчатые шестерен образуют ″замок″ зубьев, препятствующий самовыключению передачи. Каретка синхронизатора имеет внешнюю проточку для взаимодействия с вилкой.

Блокирующие пальцы имеют в средней части конические поверхности, являющиеся блокирующими. Отверстия в диске каретки, через которые проходят блокирующие пальцы, имеют также блокирующие поверхности в виде фасок с каждой стороны отверстия. Фрикционные кольца не имеют жесткой связи с кареткой и могут смещаться относительно нее при включении и выключении передачи.

Применительно к описываемому известному инерционному синхронизатору, угол синхронизации - это угол наклона блокирующих поверхностей каретки и пальцев к плоскости перпендикулярной к осевой вала.

Работает такой синхронизатор как описано ниже. При включении передачи вилка воздействует на каретку, которая прижимает одно из блокирующих колец к конусу шестерни. Сначала блокирующее кольцо прижимается к конусу шестерни силой, максимальное значение которой определяется суммарной силой упругости пружин фиксаторов. При переключении с низшей на высшую передачу, шестерня вращается быстрее вала; при переключении с высшей на низшую шестерня вращается медленнее вала. Сила фиксатора создает первоначальный момент трения, действующий на блокирующее кольцо и вызывающий его угловое смещение по причине разности линейных скоростей на конусах. Под действием этого момента трения синхронизатор блокируется (″закусывает″), т.е. происходит угловой сдвиг пальцев относительно каретки, вызывающий взаимодействие блокирующих поверхностей пальцев и каретки. После этого на блокирующее кольцо начинает действовать момент синхронизации, создаваемый силой, приложенной к вилке. Инерционные массы коробки при этом тормозятся или разгоняются, на них действует инерционный момент, который преодолевается моментом синхронизации, и посредством момента трения на блокирующем кольце передается на пальцы, прижимая их к каретке, создавая момент блокировки. Когда частоты выровняются, инерционный момент и момент блокировки исчезают. Блокирующее кольцо разблокируется и зубья каретки при ее осевом перемещении входят в зацепление с зубчатым венцом шестерни.

Пальцы фиксаторов имеют одну кольцевую проточку, для фиксации шариком фиксатора нейтрального положения. Кольцевые проточки, соответствующие включенным передачам, на пальцах отсутствуют, следовательно, фиксатор каретки при включенной передаче каретку не фиксирует.

Из этого следует первый недостаток пятого аналога предлагаемого синхронизатора: фиксатор синхронизатора не фиксирует каретку в положениях, соответствующих включению передачи.

Фиксация включенной передачи обеспечивается замком зубьев каретки и шестерни и фиксаторами вилки. Это вызывает износ сухарей вилки при изношенных зубчатых венцах шестерни и каретки.

При выключении передачи, блокирующее кольцо, соединенное пальцами с блокирующим кольцом выключаемой передачи, прижимается пальцами к конусу шестерни противоположной передачи, включаемой данным синхронизатором, т.е. например, при выключении третьей передачи к шестерне второй передачи прижимается блокирующее кольцо второй передачи и наоборот. Это вызывает дополнительный износ блокирующих колец без необходимости, т.к. не всегда после третьей включается вторая передача.

Сформулируем второй недостаток описываемого традиционного известного синхронизатора: большой износ блокирующих колец при выключении передачи.

Синхронизатор коробок передач КамАЗ представляет собой обычный одноконусный синхронизатор с увеличенным коэффициентом трения на блокирующих кольцах, обеспеченном соответствующей обработкой блокирующих колец.

Этому синхронизатору присущи все недостатки таких синхронизаторов: ненадежная блокировка при износе, включение передачи со скрежетом, малый момент синхронизации.

На автомобиле КамАЗ - 4310 автор пересдавал экзамен на категории ″ВС″ в далеком 1995 году. Необходимо отметить, что синхронизаторы безусловно выполняли свою функцию, но при увеличении силы на рычаге передачи включались со скрежетом, а у некоторых автомобилей КамАЗ передачи самопроизвольно выключались.

Основная проблема таких синхронизаторов в том, что они неразборные. При износе блокирующих колец или потере упругости пружин фиксаторов такие синхронизаторы не восстанавливаются, и их приходится заменять.

Сформулируем четвертый и основной недостаток пятого аналога предлагаемого синхронизатора: невозможность разборки синхронизатора с целью его восстановления, неудовлетворительная ремонтопригодность синхронизатора.

Необходимо отметить, что это общий недостаток так называемых ″пальчиковых″ синхронизаторов. Автор работал на седельном тягаче МАЗ - 64221 (″тутаевец″). Передачи начали выключаться самопроизвольно, коробку разобрали. Синхронизаторы там тоже ″пальчиковые″ и отличаются от синхронизаторов КамАЗ тем, что делительный диаметр зубьев, посредством которых шестерня соединяется с валом больше среднего диаметра трения блокирующих колец, чтобы разгрузить зубья от больших сил. Коробка имеет демультипликатор, всего передач девять. Синхронизатор второй, третьей, шестой, седьмой пришлось заменять только из-за того, что лопнули пружины фиксаторов. Синхронизация была изумительной. Синхронизатор стоил примерно 20000 рублей. Вот, что такое ″пальчиковые″ синхронизаторы.

Общим для первого аналога [1], для второго аналога [2], для третьего аналога [3], четвертого аналога [4], пятого аналога [5] является то, что они имеют коническую синхронизирующую поверхность выполненную в теле шестерни концентрично делительному цилиндру зубьев, при этом средний диаметр трения синхронизирующей поверхности меньше делительного диаметра зубьев. Применительно к синхронизатору КамАЗ это выполнено применительно к шестерне второй передачи.

Сходство предлагаемого синхронизатора с первым аналогом [1], вторым аналогом [2], с третьим аналогом [3], четвертым аналогом [4], пятым аналогом [5], заключается в том, что предлагаемый синхронизатор имеет по меньшей мере одну коническую синхронизирующую поверхность трения выполненную в теле шестерни концентрично делительному цилиндру зубьев, при этом средний диаметр трения синхронизирующей поверхности меньше делительного диаметра зубьев.

Отличия его от аналогов заключаются в том, что эта поверхность трения может быть дополнительной к основной,

Предлагаемый синхронизатор является пионерским изобретением, по этой причине его прототипом, т.е. наиболее близким по технической сущности является синхронизатор фирмы ZF, описанный в [5].

В [5] приводится описание синхронизатора третьей и четвертой передачи коробки ZF S6 - 85. Синхронизатор имеет две полу муфты, которые имеют зубчатые венцы с наружными зубьями, полумуфты соединены шлицами с шестернями третьей и четвертой передач, свободно вращающимися на вторичном валу на игольчатых подшипниках. Между шестернями на шлицевой части вторичного вала находится ступица синхронизатора. На наружной поверхности ступицы нарезаны шлицы, на которых с возможностью осевого перемещения установлена муфта синхронизатора, которая имеет внутренние зубья с блокирующими скосам на торцах, в дальнейшем эти зубья будем называть блокирующими зубьями, они же предназначены для соединения муфты и шестерни. На муфте снаружи выполнена проточка для вилки механизма переключения передач, в нее входят два сухаря вилки. Муфта фиксируется на ступице сухарями фиксаторов, поджатыми пружинами. Синхронизатор имеет два блокирующих кольца, также имеющих внешние зубья со скосами.

В торцовой части ступицы имеются вырезы, в которые входят выступы блокирующих колец, поэтому ступица со скользящей муфтой и блокирующие кольца вращаются совместно. Ширина вырезов ступицы больше ширины выступов блокирующих колец на половину толщины зуба (четверть шага), благодаря чему блокирующие кольца имеют возможность небольшого углового смещения относительно ступицы и скользящей муфты. Блокирующие кольца установлены так, что внешними диаметральными поверхностями зубьев, т.е. поверхностями диаметра вершин зубьев, они взаимодействуют с внутренней цилиндрической поверхностью муфты, и при ее нахождении в нейтральном положении с конусами полумуфт не взаимодействуют.

Синхронизатор работает как описано ниже. При включении одной из передач, скользящая муфта вместе с сухарями фиксатора смещается водителем с помощью рычага, дистанционного привода и вилки относительно нейтрального положения. Сухари фиксаторов прижимают блокирующее кольцо к конической полумуфте с небольшой силой, которая зависит от силы упругости пружины, центробежной силы, действующей на сухарь, геометрии муфты и сухаря, и коэффициента трения, в месте их контакта. Шестерня включаемой передачи и вал вращаются с разными угловыми скоростями. По этой причине, под влиянием момента трения, появляющегося в результате взаимодействия конусов шестерни и блокирующего кольца, последнее поворачивается относительно ступицы и скользящей муфты до упора боковыми стенками выступа в боковые грани вырезов ступицы. Когда включаемая передача включается при переходе с низшей на высшую передачу, то шестерня вращается быстрее вала, и в процессе синхронизации она тормозится, то блокирующее кольцо поворачивается в направлении вращения ведомого вала и шестерни. В случае включения передачи при переходе с высшей на низшую передачу, шестерня вращается медленнее вала и в процессе синхронизации она разгоняется вместе с ведущим и промежуточным валом, то блокирующее кольцо поворачивается относительно ступицы и муфты в направлении противоположном их вращению. По причине углового смещения зубчатых венцов блокирующего кольца и скользящей муфты на четверть шага, на четверть шага, наружные зубья блокирующего кольца прижимаются своими скосами к скошенным под тем же углом, так происходит процесс синхронизации.

Итак, в процессе синхронизации шестерня включаемой передачи, а вместе с ней промежуточный и ведущий валы и остальные шестерни коробки передач, тормозятся или разгоняются. В системе отсчета связанной с шестерней включаемой передачи на шестерню действует момент инерции инерционных масс коробки, приведенный к шестерне включаемой передачи, и момент трения от блокирующего кольца, направлении их противоположно, кроме того на инерционные массы коробки передач действует момент сопротивления их вращению, вызванный трением в подшипниках, сопротивлением масляной среды. Величина момента инерции тем больше, чем больше угловое ускорение. Посредством момента трения в контакте блокирующего кольца с конусом шестерни, момент инерции передается на блокирующее кольцо, и оно блокирует включение передачи, упираясь скосами своих зубьев в скосы блокирующих зубьев муфты. Это происходит до тех пор, пока угловое ускорение шестерни станет равным нулю. После этого блокирующее кольцо разблокируется, т.к. исчезает момент, друг к другу скошенные зубья блокирующего кольца и муфты.

Иначе говоря, принцип действия прототипа предлагаемого синхронизатора представляет собой принцип действия обычного инерционного муфтового синхронизатора, в котором блокирующие зубья объединены с зубьями включения передачи.

При выключении передачи муфта выходит из зацепления с зубьями шестерни и блокирующего кольца, и под действием сил трения отводит последнее от шестерни.

Достоинства такого синхронизатора перед другими типами инерционных синхронизаторов сводятся к следующему.

Во-первых, объединение блокирующих зубьев и зубьев включения передачи позволяет увеличить общую площадь блокирующих поверхностей и, в результате этого, уменьшить давление на блокирующих поверхностях, возникающее при включении передачи.

Во-вторых, установка блокирующих колец в муфте позволяет обеспечить их замену.

В-третьих, увеличенный диаметр зубьев включения позволяет уменьшить действующую на них силу и уменьшить ударную нагрузку на них при включении передачи при незакончившейся синхронизации.

В-четвертых, описанная выше конструкция синхронизатора позволяет при поломке фиксатора не менять полностью синхронизатор, а легко заменить пружину и, при необходимости, сухарь фиксатора.

Первый недостаток прототипа предлагаемого синхронизатора заключается в том, что он представляет собой типичный современный инерционный одноконусный синхронизатор с увеличенным коэффициентом трения на конических синхронизирующих поверхностях блокирующих колец. По этой причине его основные недостатки: малый момент синхронизации, малый ресурс, меньший чем ресурс остальных элементов транспортного средства и транспортного средства в целом.

Второй его недостаток заключается в том, что при поломке пружины фиксатора начинается самопроизвольное выключение передач, т.е. передачи ″вылетают″, т.к. центробежной силы инерции явно не хватает для фиксации передачи.

Третий недостаток прототипа заключается в том, что блокирующие кольца при выключенных передачах могут взаимодействовать с конусами шестерен, что не исключается конструкцией синхронизатора.

Известны одноконусные инерционные синхронизаторы, в которых блокирующие кольца стягиваются стяжными пружинами, например, [6]. Подобные синхронизаторы показаны в [7] применительно к девятиступенчатой коробке передач на рис. 7.10.

Автор работал на автобусах ЛиАЗ - 5256 с коробкой передач ZF S6 - 85. На автобусах с изношенной коробкой со скрежетом включались все передачи, кроме первой и второй передач, но это не главный недостаток этой коробки. Главный ее недостаток в том, что у изношенных коробок происходит самопроизвольное выключение передачи, т.е. передачи ″вылетают″.

Причиной этого является то, что пружины фиксаторов ломаются или теряют упругость. Запчастей к этой коробке нет. Автобусы ЛиАЗ - 5256 с этим ходили до списания, водителям было трудно включать передачи снова, и, в конце концов, эти машины списывали именно из-за коробки.

Вернемся к автобусам ″Икарус″. У автобусов ″Икарус″ 2-ого и 4-ого поколения, какой бы плохой ни была синхронизация, передачи никогда самопроизвольно не выключались, т.е. не ″вылетали″.

В чем же дело? Дело в интересной и эффективной конструкции фиксатора. Фиксатор шестиступенчатой коробки передач автобусов ″Икарус″ представляет собой полый цилиндр с плунжером и пружиной, установленными внутри цилиндра, плунжер и цилиндр имеют на торцах сферическую выработку, плунжер взаимодействует со ступицей синхронизатора, а цилиндр - с муфтой и с блокирующими кольцами.

Работает такой синхронизатор следующим образом. При нахождении муфты синхронизатора в нейтральном положении плунжеры и цилиндры находятся в в вертикальном положении, плунжеры входят в цилиндры, сжимая пружины. При включении передачи вилка смещает муфту относительно нейтрального положения. Цилиндры и плунжеры наклоняются, их пружины разжимаются и создают дополнительную силу, способствующую включению передачи. Цилиндры воздействуют на блокирующее кольцо, создавая силу, прижимающую его к конусу шестерни. Затем блокирующее кольцо блокируется, и процесс синхронизации проходит также, как и у синхронизатора ZF. После окончания процесса синхронизации блокирующее кольцо разблокируется, давая возможность блокирующим зубьям муфты войти в зацепление с шестерней. Муфта в процессе перемещения выталкивает цилиндры фиксаторов из лунок, прижимая их к блокирующему кольцу, пружины фиксаторов сжимаются, и при дальнейшем осевом перемещении муфты, фиксаторы входят в лунки, соответствующие включенной передачи. Когда муфта до конца входит в зацепление с шестерней, фиксаторы находятся в наклоненном положении, создавая на муфте силу, прижимающую ее к шестерне, направленную на включение передачи. В случае потери упругости пружины, эта сила создается центробежными силами инерции, действующими на цилиндры фиксаторов.

Необходимо отметить, что на автобусах ″Икарус″ применялись коробки, выполненные по лицензии фирмы ZF, но почему такой фиксатор не был применен на коробке ZF S6 - 85 автору не известно.

В какой-либо известной автору литературе шестиступенчатая коробка передач ″Икарус″ не описана. Сам подобный синхронизатор показан в [7] на рис. 7.10.

Известны центробежные фиксаторы включаемой передачи, они описаны, например, в [8].

По совокупности своих признаков, фиксатор коробки передач ZF S6 - 85 принимается за аналог, а фиксатор коробки передач автобусов ″Икарус″, показанный в [7] на рис. 7.10 принимается за прототип предлагаемого фиксатора. Фиксатор описанный в [8] принимается за аналог предлагаемого фиксатора без пружин, т.е. центробежного.

Прототипом конструктивного решения по осевой фиксации блокирующих колец пластинчатыми пружинами изгиба является решение стягивания блокирующих колец витыми стяжными пружинами, описанное в [6], а также показанное в [7] на рис. 7.10.

Прототипом предлагаемого дополнительного трехконусного синхронизатора является вышеописанный многоконусный синхронизатор [4].

Цель изобретения: увеличение момента синхронизации, повышение надежности блокировки, увеличение ресурса синхронизатора, уменьшение силы для включения передачи, исключение самопроизвольного выключения передачи, повышение ремонтопригодности синхронизатора, увеличение КПД коробки передач, увеличение ресурса коробки передач, обеспечение возможности применения синхронизатора при использовании пневматического сервопривода переключения передач, упрощение сервопривода переключения передач.

Увеличение момента синхронизации по меньшей мере в 2 раза по сравнени