Способ создания инверсной заселенности ядерных уровней в материале активной среды и инициирования однопроходного когерентного гамма - излучения

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области создания источников когерентного гамма-излучения и может быть использовано в различных физических приложениях. Способ создания инверсной заселенности ядерных уровней в материале активной среды и инициирования однопроходного когерентного гамма-излучения включает в себя перевод некоторой доли ядер в возбужденное метастабильное состояние и заключается в том, что в качестве материала активной среды используется радионуклид, причем переход ядер из возбужденного метастабильного состояния осуществляется через гамма-излучение, в качестве материала активной среды используют радионуклид, в котором осуществляется бета-распад ядер вида X(A,Z)→Y(A,Z-1) с сохранением четности начального и промежуточного возбужденного состояний, радионуклид помещают в сильное продольное однородное магнитное поле такое, что уровни энергии материнских и дочерних ядер радионуклида приобретают в этом магнитном поле сверхтонкую энергетическую структуру с квантовыми характеристиками подуровней, обусловливающими избирательное ускорение процесса бета-распада для части материнских ядер и поддержание устойчивости промежуточных возбужденных состояний дочерних ядер, на время, не превышающее время жизни метастабильного состояния рабочего промежуточного уровня энергии дочерних ядер, но достаточное для создания необходимой инверсии заселенности этого уровня, инжектируют радиоимпульсы поперечного магнитного возбуждения в материал активной среды в следующей последовательности: подают π/2-радиоимпульс малой амплитуды, после окончания действия π/2-радиоимпульса следует четвертьпериод фазовой релаксации, по истечении четвертьпериода фазовой релаксации подают π-радиоимпульс малой амплитуды, после окончания действия π-радиоимпульса следует полупериод фазовой релаксации, по истечении полупериода фазовой релаксации подают короткий радиоимпульс большой амплитуды. Технический результат - повышение эффективности использования материала активной среды для генерации однопроходного когерентного гамма-излучения. 4 ил.

Реферат

Изобретение относится к области создания источников когерентного гамма-излучения и может быть использовано в различных физических приложениях.

Как известно [1], гамма-лазеры, работающие на ядерных переходах в твердых телах, по сравнению с другими источниками когерентного излучения могли бы обладать большей выходной мощностью, достигающей 1021 Вт. В большинстве случаев с целью создания гамма-лазера используется вынужденное излучение на переходе из метастабильного состояния ядра-изомера. Однако, несмотря на продолжающиеся на протяжении многих последних лет теоретические и экспериментальные усилия, современное состояние дел в области создания гамма-лазеров все еще находится на этапе разработки идей и формирования концепций. При этом главным предметом исследований является поиск оптимального вещества активной среды и механизма накачки, т.е. способа создания инверсной заселенности ядерных уровней в материале активной среды.

Известны способ и система реализации гамма-лазера [2], в которых в качестве материала активной среды используются мессбауэровские изотопы, например 57Со, 57Fe, 119Sn и т.д., с резонансным (без отдачи) возбуждением и поглощением гамма-квантов ядрами-изомерами. В данном способе при отсутствии инверсии заселенности в материале активной среды исходного гамма-источника генерация стимулированного гамма-излучения достигается благодаря "подсветке" его активной среды вспомогательным гамма-источником, идентичным исходному. При этом полезный эффект использования второго источника проявляется после резкого ("ступенчатого") фазового сдвига вспомогательного гамма-излучения на величину π по отношению к гамма-излучению исходного источника. Это вызывает в активной среде исходного гамма-источника эффект "гамма-эха", следствием которого является подавление резонансного поглощения соответствующих данному ядерному переходу моноэнергетичных гамма-квантов, т.е. происходит скачкообразное повышение прозрачности активной среды и тем самым создание условий для стимулированного выхода когерентного гамма-излучения даже в отсутствие инверсии резонансно-возбужденных ядер-изомеров.

Недостатком этого способа создания гамма-лазера является технологическая сложность его реализации и небольшая эффективность использования материала активной среды.

Наиболее близким по своей физической сущности к предлагаемому (прототипом) является способ создания инверсии заселенности ядерных уровней в материале активной среды гамма-лазера [3], заключающийся в использовании в качестве материала активной среды изотопа осмия-187, переводе некоторой доли ядер осмия-187 в возбужденное метастабильное состояние, переход которых в конечное устойчивое состояние осуществляется через промежуточный уровень энергии, причем уровень с большей энергией возбуждения распадается через гамма-излучение на более короткоживущий уровень, который обладает временем жизни, достаточным для создания в материале активной среды гамма-резонансных условий, применительно к используемому гамма-излучательному переходу.

Для создания гамма-резонансных условий в материале активной среды в прототипе используется монокристаллический изотоп осмия-187, кроме того, предлагается производить накачку изомерного уровня 187Os с энергией около 257 кэВ и временем жизни около 230 мкс, а в качестве гамма-резонансного перехода использовать переход ядра-изомера 187Os на уровень с энергией около 101 кэВ и временем жизни около 110 нс. При этом автоматически (за счет разности времени жизни) обеспечивается инверсная заселенность указанных изомерных уровней энергии, а интенсивность накачки материала активной среды должна обеспечить только превышение вероятности испускания вынужденного гамма-излучения над вероятностью взаимодействия этого гамма-излучения с электронной оболочкой атомов 187Os.

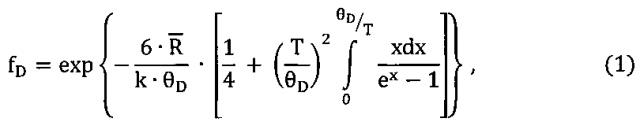

Эффективность использования материала активной среды в прототипе оценим через долю процессов взаимодействия, происходящих в монокристаллическом осмии 187Os без отдачи. Для этого определим величину фактора Дебая-Уоллера fD, который описывается выражением [4], справедливым для одноатомных кристаллов

где - среднее значение энергии отдачи для связанного ядра;

k - постоянная Больцмана;

θD - дебаевская температура, характеризующая упругие свойства кристалла и соответствующая предельной частоте упругих колебаний кристаллической решетки;

Т - температура окружающей кристалл среды.

Из [5] известно, что справедливо равенство

,

где - кинетическая энергия свободного ядра;

Еγ, Мяд - энергия γ-перехода и масса ядра;

с - скорость света в свободном пространстве,

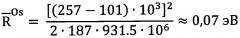

откуда для γ-перехода ядра имеем

.

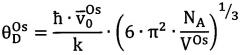

Дебаевская температура кристалла , зависящая от его констант упругости, может быть определена в соответствии с общепринятой формулой [6]

,

где - приведенная постоянная Планка;

- средняя скорость упругих волн в кристалле Os;

NA - число Авогадро;

VOs - молярный объем Os;

- модуль упругости Os;

ρOs - удельный вес Os.

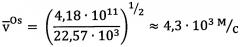

С учетом справочных данных по модулю упругости и удельному весу средняя скорость упругих волн в гексагональном кристалле осмия равна

.

После чего дебаевская температура осмия оценивается как

.

Вычисление фактора Дебая-Уоллера для кристаллического осмия по формуле (1) при нормальной температуре окружающей среды (T=300 K) и указанных значениях оцененных выше констант дает величину

fD≈0,06.

Еще одним фактором, приводящим к уменьшению генерации γ-излучения, является возможность снятия возбуждения ядра за счет конверсии энергии ядерного перехода в энергию атомных электронов. В соответствии с данными [9], где представлена схема β-распада материнского ядра иридия в дочернее ядро осмия , вероятность перехода γ16 (с уровня 257 кэВ на уровень 101 кэВ) ядра через K и L1 - электронные уровни составляет в сумме у(се - K1L1)=3,9·10-3 с-1 на один распад иридия . В то же время вероятность выхода γ-излучения с энергией квантов Е(γ16)=156 кэВ с учетом замечания, сделанного в [9], относительно того, что все явно в численном виде не представленные там γ-переходы ядра (в том числе и γ16) по своему вкладу в суммарное γ-излучение не превышают 0,1%, можно считать

,

что примерно на порядок меньше вероятности конверсии энергии уровня 257 кэВ через электронную компоненту.

После чего вероятность реализации резонансного перехода в материале активной среды из кристаллического осмия в нормальных условиях не превысит

,

т.е. на каждые дочерние ядер только смогут принять участие в процессе формирования стимулированного излучения γ-квантов с энергией 156 кэВ.

Таким образом, недостатком прототипа является низкая эффективность использования материала активной среды для генерации однопроходного когерентного гамма-излучения.

Техническим результатом способа является повышение эффективности использования материала активной среды для генерации однопроходного когерентного гамма-излучения.

Технический результат достигается тем, что в способе создания инверсной заселенности ядерных уровней в материале активной среды и инициирования однопроходного когерентного гамма-излучения, включающем в себя перевод некоторой доли ядер в возбужденное метастабильное состояние и заключающемся в том, что в качестве материала активной среды используется радионуклид, причем переход ядер из возбужденного метастабильного состояния осуществляется через гамма-излучение, в качестве материала активной среды используют радионуклид, в котором осуществляется бета-распад ядер вида X(A,Z)→Y(A,Z-1) с сохранением четности начального и промежуточного возбужденного состояний, радионуклид помещают в сильное продольное однородное магнитное поле такое, что уровни энергии материнских и дочерних ядер радионуклида приобретают в этом магнитном поле сверхтонкую энергетическую структуру с квантовыми характеристиками подуровней, обусловливающими избирательное ускорение процесса бета-распада для части материнских ядер и поддержание устойчивости промежуточных возбужденных состояний дочерних ядер, на время, не превышающее время жизни метастабильного состояния рабочего промежуточного уровня энергии дочерних ядер, но достаточное для создания необходимой инверсии заселенности этого уровня, инжектируют радиоимпульсы поперечного магнитного возбуждения в материал активной среды в следующей последовательности: подают π/2-радиоимпульс малой амплитуды, после окончания действия π/2-радиоимпульса следует четвертьпериод фазовой релаксации, по истечении четвертьпериода фазовой релаксации подают π-радиоимпульс малой амплитуды, после окончания действия π-радиоимпульса следует полупериод фазовой релаксации, по истечении полупериода фазовой релаксации подают короткий радиоимпульс большой амплитуды.

Сущность изобретения поясняется на фиг. 1. На фиг. 1 изображено схематически семейство энергетических подуровней, образованных расщеплением основного энергетического уровня Е0 материнского ядра, например, радионуклида полония во внешнем сильном однородном магнитном поле напряженностью Н0, а на фиг. 2 - условная схема бета-распада ядра вида X(A,Z)→Y(A,Z-1) через промежуточные возбужденные уровни энергии, например Е1 и Е2.

На фиг. 1, 2 введены следующие обозначения:

, - векторы квантово-механического момента ядра и внешнего магнитного поля соответственно;

- ядерное гиромагнитное отношение;

ε1…ε6 - разрешенные энергетические подуровни, производные от основного энергетического уровня Е0, ядра в сильном однородном магнитном поле ;

I1…I6 - разрешенные проекции квантово-механического момента ядра на направление вектора магнитного поля ;

"0.0" - индекс основного состояния материнского и дочернего ядра;

γ1…γ3 - гамма-излучательные энергетические переходы;

β+, ЕС - позитронный или электрон-захватный бета-распад соответственно.

На фиг. 3 дано схематическое изображение устройства гамма-лазера, использующего в качестве материала активной среды радионуклид, в котором осуществляется бета-распад ядер вида X(A,Z)→Y(A,Z-1). На фиг. 3 приняты следующие обозначения:

1 - соленоид для создания сильного однородного продольного магнитного поля Н0;

2 - источник электропитания соленоида;

3 - открытые полосковые полеобразующие системы для создания поперечного магнитного поля H1;

4 - источник радиочастотных сигналов;

5 - симметрирующее устройство;

6 - полый диэлектрический цилиндр;

7 - материал активной среды;

8 - согласующие нагрузки открытых полосковых полеобразующих систем;

9 - заглушка.

На фиг. 4 изображена временная диаграмма последовательности импульсов поперечного возбуждения в материале активной среды и появления импульса выходного гамма-излучения при использовании указанной технологии в предлагаемом устройстве. Все амплитуды импульсов на фиг. 4 приведены в относительных единицах, а все интервалы времени соотнесены друг с другом и характерными временами физических процессов, протекающих в материале активной среды в каждой фазе формирования импульса гамма-излучения.

Предлагаемый способ создания инверсной заселенности ядерных уровней в материале активной среды и инициирования однопроходного когерентного гамма-излучения осуществляется следующим образом:

1) с помощью справочных данных о физических параметрах веществ и схем распадов радионуклидов подбирают радионуклид, имеющий кристаллическую структуру с высокой плотностью атомарной упаковки, т.е. с высокой плотностью материнских ядер в кристаллической ячейке, и большим гиромагнитным отношением дочерних ядер, причем схема распада радионуклида должна соответствовать изобарному ряду с понижением заряда ядра, т.е. бета-распаду материнских ядер X в дочерние ядра Y вида X(A,Z)→Y(A,Z-1);

2) из материала выбранного радионуклида формируют образец требуемой, например цилиндрической, формы;

3) этот образец помещают в сильное однородное продольное магнитное поле Н0, действующее вдоль оси образца, такое, что энергетические уровни материнских и дочерних ядер радионуклида приобретают в нем сверхтонкую структуру, избирательно ускоряющую процесс бета-распада части материнских ядер, имеющих сверхразрешенный квантово-механический статус бета-распада, и поддерживающую устойчивость промежуточных возбужденных состояний дочерних ядер за счет системного спинового взаимодействия ядер в сильном однородном продольном магнитном поле;

4) выдерживают образец в сильном однородном продольном магнитном поле в течение времени, не превышающего время жизни метастабильного состояния рабочего промежуточного уровня энергии дочерних ядер, но достаточного для создания необходимой инверсии заселенности этого уровня, в результате чего в образце формируются один или несколько промежуточных метастабильных уровней энергии с инверсией заселенности по отношению к гамма-излучательным переходам дочерних ядер в конечное устойчивое состояние;

5) инжектируют радиоимпульсы поперечного магнитного возбуждения в материал активной среды 7 в следующей последовательности:

а) подают π/2-радиоимпульс поперечного магнитного поля H1 малой амплитуды, удовлетворяющий условиям

,

где tи - длительность импульса;

,

где - величина неоднородного уширения спектра прецессирующих дочерних ядер;

- средняя круговая частота процессии дочерних ядер в сильном не идеально однородном магнитном поле Н0, с частотой заполнения ω0, равной средней частоте прецессии дочерних ядер;

при этом магнитные моменты дочерних ядер верхних и нижних подуровней рабочего уровня энергии к концу действия этого импульса окажутся в плоскостях, компланарных поперечной плоскости xy, прецессируя вокруг продольной оси z; причем в то время, когда магнитные моменты ядер находятся в плоскости xy, ядра имеют минимальную энергетическую связь с продольным силовым магнитным полем Н0, направленным по оси z, и их магнитное квантовое число m равно нулю;

б) после окончания действия π/2-радиоимпульса поперечного магнитного возбуждения следует четвертьпериод фазовой релаксации Δt2=π/4Δω, во время которого система секторно локализованных (условно в поперечной плоскости xy) магнитных моментов, соответствующих верхним и нижним исходным подуровням энергии и вращающихся теперь в плоскостях, компланарных плоскости xy, из-за разницы в частотах прецессий (ω0-Δω)←ω0→(ω0+Δω) начнет разбегаться, стремясь равномерно заполнить всю плоскость вращения xy, причем веерообразное разбегание моментов из первой условной полуплоскости, ограниченной осью х, во вторую и наоборот будет происходить как по часовой, так и против часовой стрелки;

в) по истечении интервала времени Δt1 с момента начала фазовой релаксации подают π-радиоимпульс поперечного магнитного поля Н1х малой амплитуды, зеркально обращающий магнитные моменты, находящиеся в противоположных полуплоскостях, ограниченных осью х, плоскости xy относительно плоскости xz;

г) после окончания действия π-радиоимпульса поперечного магнитного возбуждения следует интервал времени Δt2=π/2Δω, равный полупериоду фазовой релаксации, во время которого магнитные моменты ядер, продолжая свое круговое движение вокруг оси z, теперь, однако, после обращения вокруг оси x поменяют направление своего вращения на противоположное и, разделившись за время Δt1 на две условные секторные половины, будут двигаться в своих условных полуплоскостях, ограниченных осью x, навстречу друг другу, постепенно собираясь вокруг тех магнитных моментов, которые направлены в одной из этих полуплоскостей по оси y, а в другой по оси -y и обладающих круговой частотой вращения ; при этом два результирующих момента Мy и -Мy будут расти, стремясь к своим максимальным значениям; в максимуме результирующих моментов индивидуально сфазированные две подсистемы спинов получают возможность излучать в противоположенные стороны - каждая как самостоятельное целое, т.к. в этот момент для каждой из подсистем обеспечивается выполнение условия когерентного излучения (r=IN>>m);

д) по истечении интервала времени Δt2 в момент достижения максимума результирующими магнитными моментами подсистем My и -My подают короткий радиоимпульс поперечного магнитного поля Н1х большой амплитуды, который, быстро поворачивая результирующие векторы магнитных моментов ядер My и -My вокруг оси x, создает в области малых значений возникающего при этом повороте магнитного момента Mz значительную величину производной dMz/dt, стимулируя (благодаря своей величине) гамма-излучение рабочего перехода в условиях минимальной отдачи ядер, т.е. в режиме излучения из резонансной плоскости xy когерентных гамма-квантов в очень узкой спектральной полосе, на выходе устройства в процессе действия мощного короткого стимулирующего радиоимпульса поперечного магнитного x-возбуждения формируется ультракороткий гамма-импульс с узкой диаграммой излучения, обусловленной аксиальной геометрией системы и соосностью образца материала активной среды 7 и соленоида 1.

Рассмотрим реализацию предлагаемого способа создания инверсной заселенности ядерных уровней в материале активной среды и инициирование однопроходного когерентного гамма-излучения.

В целях обеспечения параметрической устойчивости работы гамма-лазера для создания его активной среды может быть использован тот исходный радиоактивный материал, который в процессе формирования инверсии заселенности в этой среде не испускает энергетичных частиц с ненулевой массой покоя, таких как электроны и альфа-частицы, поскольку, как известно [10], столкновительная ионизация и возбуждение атома, вызываемые этими частицами, не селективны и плохо поддаются контролю. Более стабильными являются бета-радиоактивные материалы с выходом из материнского ядра позитрона с последующей его аннигиляцией на электронной оболочке атома или захватом ядром электрона с нижней орбиты атома, т.е. материалы, в которых осуществляется изобарный бета-распад ядер вида X(A,Z)→Y(A,Z-1), где А - суммарное число протонов и нейтронов в ядре, Z - число протонов.

В соответствии с Периодической системой элементов и схемами распада радионуклидов выберем один из элементов с края области β+-радиоактивности, например, полоний . На основании данных [11] полоний испытывает распад вследствие захвата электрона (в основном с K и L электронных уровней) или испускания позитрона.

Наложим на вещество радионуклида сильное однородное поле такое, что энергия его взаимодействия с электронными оболочками атомов много больше энергии взаимодействия электронных оболочек с магнитными моментами их ядер [12]

где , - полный магнитный момент электронов и магнитный момент ядра соответственно;

- магнитное поле, создаваемое электронами атома Ро.

Принимая оценочно и He≈106 Э (µN, МB - ядерный и электронный магнетоны соответственно), из (2) для величины внешнего однородного магнитного поля получаем

В результате действия сильного однородного магнитного поля связь магнитного момента ядра с магнитным полем электронов нарушается, и магнитные моменты электронной оболочки и ядра ориентируются относительно внешнего магнитного поля независимо друг от друга в соответствии с собственным квантово-механическими моментами и .

Поскольку энергия U взаимодействия ядер с внешним магнитным полем определяется скалярным произведением

,

то совпадавшие прежде (в отсутствие силового воздействия на систему микрочастиц) значения энергии ядер с произвольными направлениями после наложения на нее магнитного поля , удовлетворяющего по величине условию (3), начинают различаться в зависимости от взаимной ориентации и , образуя сверхтонкую структуру энергетических подуровней. Как известно из квантовой механики, количество проекций вектора квантово-механического момента ядра на внешнее магнитное поле ограничено, дискретно и равно (2I+1), где I - положительное целое или полуцелое число, которым выражается квантово-механический момент ядра (спин) через приведенную постоянную Планка , причем модуль вектора равен .

Из [13] следует, что ядро в основном (невозбужденном) состоянии имеет спин I=5/2 и четность Р=-1. Это означает, что все ядра , находящиеся под действием поля , распределятся в пространстве по 6-ти разрешенным ориентациям вектора , имеющим проекции из следующего ряда

I, I-1, I-2, -(I-2), -(I-1), -I.

При этом исходный уровень энергии ядра расщепляется на 6 подуровней, снимая кратность его вырождения.

В условиях термодинамического равновесия при отсутствии обменного взаимодействия между микрочастицами, находящимися на разных квантовых подуровнях, распределение системы микрочастиц по подуровням подчиняется статистике Больцмана, справедливой для невырожденных система микрочастиц, отвечающих критерию

где d - расстояние между микрочастицами;

λБ - длина волны де Бройля для однородных микрочастиц в системе.

В случае кристаллической структуры вещества (это относится и к полонию) расстояние между соседними микрочастицами примерно соответствует двум атомарным радиусам, т.е.

d≈2·rат≈10-10 м,

а длина волны де Бройля для связанных в кристалле микрочастиц при , где , c - средняя скорость микрочастиц, колеблющихся вокруг своего положения равновесия в кристалле, и скорость света в свободном пространстве соответственно, определяется формулой

,

где m - масса микрочастиц;

k - постоянная Больцмана;

Т - абсолютная температура.

В результате при нормальной температуре для ядер имеем λБ≈2·10-12 м, что с учетом оценки d отвечает выполнению критерия (4) и следовательно правомерности использования статистики Больцмана при количественной оценке распределения ядер по энергетическим подуровням.

Как следует из [14], вероятность ω1 по Больцману одной микрочастицы находиться в i-м квантовом состоянии равна

,

где µхим - химический потенциал, определяющий среднее количество микрочастиц в подсистеме, входящей в большой статистический ансамбль Гиббса;

εi - i-e квантовое энергетическое состояние.

Всего в нашем случае различных квантовых состояний - шесть, и индекс i принимает значения i=1, 2…6. Энергетический интервал Δε между соседними состояниями одинаков и равен

.

Магнитный момент µI ядер в основном состоянии по данным [15] имеет величину

.

Для конкретизации дальнейших оценок значение внешнего однородного магнитного поля , исходя из условия (3), принимаем равным Н0=104 Э.

После чего интервал расщепления основного уровня ядер выражается в общепринятых единицах

.

Химический потенциал µхим может быть найден из условия нормировки

,

откуда соответствующее значение химического потенциала с учетом энергетического ряда ε1=0 эВ, ε2=3,4·10-9 эВ, … ε6=1,7·10-8 эВ равно

µхим≈-4,2·10-2 эВ.

В результате все шесть квантовых состояний оказываются практически равновероятны и среднее относительное количество ядер в каждом состоянии в подсистеме равно

.

Следовательно, во всей системе микрочастиц, занимающей объем V и включающей в себя N∑ ядер , распределение ядер по энергетическим состояниям-подуровням будет равномерным

и квантово таким, как изображено на фиг. 1а.

В силу того, что процесс β-распада зависит от квантовых характеристик начального и последующего состояний ядра, пространственное квантование ядер после наложения на систему поля Н0 приводит к тому, что для ее ядер, имеющих разные проекции спинов, характер течения процесса β-распада будет различаться.

Параметрически вероятность λβ-перехода в единицу времени характеризуется соотношением [16]

где - постоянная β-распада;

В - безразмерная величина, изменяющаяся в зависимости от влияния структуры ядра на β-распад;

f(Eβ,Z) - интегральная функция энергетического спектра β-распада и кулоновского взаимодействия ядра.

Из (5) вытекает, что произведение τβ·f(Eβ,Z)=1/В - константа, которая является обобщенным параметром для каждого из видов β-распадных ядер, обусловленным особенностями протекания процесса β-распада. В [16] приводится также общая классификация всех известных β-переходов в зависимости от величины lg(f·τβ). В соответствии с этой классификацией и обобщенными данными, представленными в [17], минимальная величина lg(f·τβ)≈3 сопоставляется сверхразрешенным β-переходам.

Для ядер по справочным данным [11] период полураспада и соответственно его постоянная равны мин и τβ=350/ln2≈500 мин, а численное значение интегральной функции f(Eβ,Z), оцениваемое суммой вероятностей выхода всего спектра γ-излучения и конверсионных электронов на один β-распад ядер , имеет величину

,

поэтому логарифм их произведения составляет

.

Отсюда следует, что по классификации, принятой в [16], β-переходы ядер относятся к переходам нормально разрешенным.

Основным β-процессом в распаде материнских ядер является электронный захват, а вероятность позитронного канала распада в сравнении с электронным захватом мала (yβ+≈5·10-3 с-1). Это позволяет упростить поиск предполагаемого рабочего уровня, пригодного для формирования активной среды, среди общей картины возбуждения промежуточных энергетических уровней дочерних ядер .

Исходя из концепции обеспечения инверсии заселенности ядерных уровней непосредственно в процессе β-распада, в энергетической картине возбуждения дочерних ядер выделим промежуточный уровень, в общем вероятностном потоке β-превращений заполняемый с наибольшей вероятностью.

В соответствии с [11] искомыми промежуточными состояниями β-перехода материнских ядер из своего начального состояния со спином I=5/2 и четностью Р=-1 являются возбужденные разновероятные состояния дочерних ядер в диапазоне энергий от Е1=0,66 МэВ до Е15=2,4 МэВ. Спины этих промежуточных состояний имеют значения от 3/2 до 7/2. При этом заведомо менее вероятные состояния, отвечающие β-переходам с изменением четности, с уровнями энергий возбуждения ядер Е13=2,0 МэВ и Е15=2,4 МэВ, обусловленные электронными захватами ЕС2 и ЕС1 соответственно, составляют примерно пятую часть всех переходов исходных ядер

.

Наиболее вероятные β-переходы ядер совершаются на промежуточные уровни Е2=0,74 МэВ и Е4=0,99 МэВ после электронных захватов ЕС4 и ЕС3 соответственно и доминируют над остальными, составляя четыре пятых всех переходов исходных ядер

.

Вследствие независимости слабого (определяющего β-радиоактивность) и сильного (определяющего структуру ядра) взаимодействий от магнитного поля уровня 104 Гс принципиальная схема возбужденных промежуточных состояний и энергетических переходов дочерних ядер после наложения на исходную систему материнских ядер однородного магнитного поля напряженностью Н0 остается неизменной. Однако в силу появления у ядер в магнитном поле Н0 дополнительной квантовой характеристики - проекции спина для части материнских ядер β-переходы будут осуществляться с большими вероятностями.

Естественно, к таким ядрам относятся те, которые в результате β-перехода выходят на промежуточные уровни со спином 5/2 и четностью - 1. Среди возбужденных состояний дочерних ядер имеются три промежуточных энергетических уровня с требуемыми квантовыми характеристиками: Е5=1,1 МэВ, Е8=1,3 МэВ и Е11=1,7 МэВ. Из них уровни Е8 и Е11 можно не принимать в расчет, поскольку вероятности их реализации много меньше, чем уровня Е5

.

В итоге видно, что в первом приближении в качестве рабочего промежуточного энергетического уровня ядер , приемлемого для формирования активной среды гамма-лазера, больше других подходит уровень Е5.

Медленный характер β-переходов ядер позволяет считать, что за среднее время β-перехода (τβ≈500 мин), а также в предположении метастабильности уровня Е5, рабочий энергетический уровень дочернего ядра по аналогии с начальным уровнем материнского успевает в процессе пространственного квантования дочерних ядер в магнитном поле Н0 расщепиться на подуровни.

В результате такие квантовые характеристики, как квантово-механический момент количества движения, его проекция на направление магнитного поля Н0, а также четность, в процессе β-переходов с подуровней материнских ядер на соответствующие подуровни уровня Е5 дочерних ядер остаются неизменными. Это дает возможность отнести данные β-переходы к фермиевским [18], совершающимся с максимальной вероятностью. Как уже отмечалось в [16, 17], максимальная вероятность по факту соответствует β-переходам, для которых значение lg(f·τβ)≈3. При неизменности энергетического спектра β-распада - в случае электронного захвата в качестве опорного может рассматриваться спектр сопровождающих захват электронных нейтрино, вылетающих из материнского ядра - функция f в произведении f·τβ также постоянна. Следовательно, в условия