Способ диагностики первичной открытоугольной глаукомы

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Проводят регистрацию зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на предъявление черно-белого, красно-черного, зелено-черного и сине-черного шахматных паттернов. Осуществляют оценку показателей латентности компонента Р100 и амплитуды компонентов N75 - Р100 и Р100 - N145. В зависимости от полученных значений на каждый из паттернов диагностируют подозрение на глаукому, глаукому I А и глаукому II А. Способ позволяет повысить достоверность диагностики, что достигается за счет регистрации и оценки компонентов ЗВП на черно-белый, красно-черный, зелено-черный и сине-черный шахматные паттерны. 4 ил., 3 пр.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области медицины, в частности к способу диагностики первичной открытоугольной глаукомы, и может быть использовано для диагностики глазных заболеваний на основании офтальмологических и нейрофизиологических исследований.

Уровень техники

Известен способ диагностики глазных заболеваний, включающий исследование цветоощущения по методу Famsworth-Munsell 100 Hue Test, на основании полученных данных оценивают следующие показатели: цветовой тест (ЦТ), тип цветового дефицита (ТЦД), порядок цвета (ПЦ), оттенок по системе RGB, тон по системе HCV, диапазон длин волн (ДДВ), диапазон частот (ДЧ), диапазон энергии фотонов (ДЭФ), и при выявлении: ЦТ, TES - не менее 80 и не более 120 общего количества ошибок, ТЦД - слабость восприятия сине-зеленого, циана, голубого, синего, пурпурно-синего, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - 100-200, тон (HCV) - 150-300, ДДВ, нм - 440-500, ДЧ, ТГц - 600-680, ДЭФ, эВ - 2,48-2,82, диагностируют спазм аккомодации и/или компьютерный зрительный синдром, относящийся к функциональным нарушениям органа зрения; при выявлении: ЦТ(TES) - не менее 90 и не более 140 общего количества ошибок, ТЦД - цветослабость на желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, ПЦ - цвета I, III порядка, оттенок - 60-100, тон (HCV) - 90-150, ДДВ, нм - 500-565, ДЧ, ТГц - 530-600, ДЭФ, эВ - 2,19-2,48, диагностируют миопию слабой степени при минимальных изменениях световоспринимающего аппарата сетчатки и зрительного нерва; при выявлении: ЦТ(TES) - не менее 141 и не более 180 общего количества ошибок, ТЦД - цветослабость на желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, циан, голубой, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - 60-140, тон (HCV) - 90-210, ДДВ, нм - 500-565, ДЧ, ТГц - 530-620, ДЭФ, эВ - 2,19-2,56, диагностируют миопию средней степени; при выявлении: ЦТ(TES) - не менее 181 общего количества ошибок, ТЦД - цветослабость на желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, циан, голубой, синий, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - 60-160, тон (HCV) - 90-240, ДДВ, нм - 440-565, ДЧ, ТГц - 530-680, ДЭФ, эВ - 2,19-2,82, диагностируют миопию высокой степени при выраженном органическом поражении световоспринимающего аппарата сетчатки и зрительного нерва; при выявлении: ЦТ(TES) - не более 40 общего количества ошибок, ТЦД - единичные отклонения в системе синего цвета, ПЦ - цвета I, III порядка, оттенок - 140-160, тон (HCV) - 210-240, ДДВ, нм - 440-500, ДЧ, ТГц - 600-680, ДЭФ, эВ - 2,48-2,82, диагностируют гиперметропию слабой степени с отсутствием изменений световоспринимающего аппарата сетчатки и зрительного нерва; при выявлении: ЦТ(TES) - не менее 41 и не более 140 общего количества ошибок, ТЦД - цветослабость на сине-зеленый, циан, синий (лазурный, голубой), синий, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - 100-160, тон (HCV) - 150-240, ДДВ, нм - 440-500, ДЧ, ТГц - 600-680, ДЭФ, эВ - 2,48-2,82, диагностируют гиперметропию средней степени; при выявлении: LIT(TES) - не менее 141 общего количества ошибок, ТЦД - цветослабость на сине-зеленый, циан, голубой, синий, фиолетовый, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - 100-180, тон (HCV) - 150-270, ДДВ, нм - 380-500, ДЧ, ТГц - 600-790, ДЭФ, эВ - 2,48-3,26, диагностируют гиперметропию высокой степени; при выявлении: LIT(TES) - не менее 101 общего количества ошибок, ТЦД - дейтеранопия, красно-зеленая дихромазия или нарушение цветоощущения на все цвета, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - от 60-100 до 0-239, тон (HCV) - от 90-150 до 0-360, ДДВ, нм - от 500-565 до 380-625, ДЧ, ТГц - от 530-600 до 405-790, ДЭФ, эВ - от 2,19-2,48 до 1,68-3,26, диагностируют болезнь Штаргардта с прогрессирующим поражением световоспринимающего аппарата сетчатки; при выявлении: HT(TES) - не менее 101 общего количества ошибок, ТЦД - красно-зеленая дихромазия, ПЦ - цвета I, III порядка, оттенок - 220 - 0-20, 60-120, тон (HCV) - 330 - 0-30, 90-180, ДДВ, нм - 625-740, 500-565, ДЧ, ТГц - 405-480, 530-600, ДЭФ, эВ - 1,68-1,98, 2,19-2,48, диагностируют вителлиформную дистрофию (ювенильная дистрофия Беста) с прогрессирующим поражением световоспринимающего аппарата сетчатки: при выявлении: ЦТ(TES) - не менее 101 общего количества ошибок, ТЦД - красно-зеленая дихромазия, протанопия или полное отсутствие цветоощущений, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - от 220 - 0-20, 60-100 до 0-239, тон (HCV) - от 330 - 0-30, 90-150 до 0-360, ДДВ, нм - от 625-740, 500-565 до 380-625, ДЧ, ТГц - от 405-480, 530-600 до 405-790, ДЭФ, эВ - от 1,68-1,98, 2,19-2,48 до 1,68-3,26, диагностируют неврит зрительного нерва (папиллит) с выраженным органическим поражением зрительного нерва; при выявлении: HT(TES) - не менее 101 общего количества ошибок, ТЦД - красно-зеленая дихромазия или нарушение цветоощущения на все цвета, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - от 220 - 0-20, 60-100 до 0-239, тон (HCV) - от 330 - 0-30, 90-150 до 0-360, ДДВ, нм - от 625-740, 500-565 до 380-625, ДЧ, ТГц - от 405-480, 530-600 до 405-790, ДЭФ, эВ - от 1,68-1,98, 2,19-2,48 до 1,68-3,26, диагностируют ретробульбарный неврит с выраженным органическим поражением зрительного нерва; при выявлении: HT(TES) - не менее 201 общего количества ошибок, ТЦД - красно-зеленая дихромазия, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - 220-0-20, 60-100, тон (HCV) - 330 - 0-30, 90-150, ДДВ, нм - 625-740, 500-565, ДЧ, ТГц - 405-480, 530-600, ДЭФ, эВ - 1,68-1,98, 2,19-2,48, диагностируют атрофию зрительного нерва с выраженным его органическим поражением; при выявлении: ЦТ(TES) - не более 100 общего количества ошибок, ТЦД - единичные отклонения в системе синего цвета, ПЦ - цвета I, III порядка, оттенок - 140-160, тон (HCV) - 210-240, ДДВ, нм - 440-500, ДЧ, ТГц - 600-680, ДЭФ, эВ - 2,48-2,82, диагностируют первичную открытоугольную глаукому (ПОУГ) I стадии с начальными изменениями зрительного нерва; при выявлении: ЦТ(TES) - не менее 101 и не более 200 общего количества ошибок, ТЦД - цветослабость на сине-зеленый, циан, голубой, синий, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - 100-160, тон (HCV) - 150-240, ДДВ, нм - 440-500, ДЧ, ТГц - 600-680, ДЭФ, эВ - 2,48-2,82, диагностируют первичную открытоугольную глаукому (ПОУГ) II стадии с развитыми изменениями зрительного нерва; при выявлении: HT(TES) - не менее 201 общего количества ошибок, ТЦД - цветослабость на сине-зеленый, циан, голубой, синий, фиолетовый, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - 100-180, тон (HCV) - 150-270, ДДВ, нм - 380-500, ДЧ, ТГц - 600-790, ДЭФ, эВ - 2,48-3,26, диагностируют первичную открытоугольную глаукому (ПОУГ) III стадии с далеко зашедшими изменениями зрительного нерва; при выявлении: ЦТ(TES) - не более 100 общего количества ошибок, ТЦД - патология восприятия зеленого цвета или нарушение цветоощущения на все цвета, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - от 60-100 до 0-239, тон (HCV) - от 90-150 до 0-360, ДДВ, нм - от 500-565 до 380-625, ДЧ, ТГц - от 530-600 до 405-790, ДЭФ, эВ - от 2,19-2,48 до 1,68-3,26, диагностируют диабетическую ретинопатию I стадии с начальным поражением световоспринимающего аппарата сетчатки и зрительного нерва; при выявлении: ЦТ(TES) - не менее 101 и не более 200 общего количества ошибок, ТЦД - патология восприятия зеленого цвета или нарушение цветоощущения на все цвета, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - от 60-100 до 0-239, тон (HCV) - от 90-150 до 0-360, ДДВ, нм - от 500-565 до 380-625, ДЧ, ТГц - от 530-600 до 405-790, ДЭФ, эВ - от 2,19-2,48 до 1,68-3,26, диагностируют диабетическую ретинопатию II стадии с развитым органическим поражением световоспринимающего аппарата сетчатки и зрительного нерва; при выявлении: ЦТ(TES) - более 201 общего количества ошибок, ТЦД - патология восприятия зеленого цвета или нарушение цветоощущения на все цвета, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - от 60-100 до 0-239, тон (HCV) - от 90-150 до 0-360, ДДВ, нм - от 500-565 до 380-625, ДЧ, ТГц - от 530-600 до 405-790, ДЭФ, эВ - от 2,19-2,48 до 1,68-3,26, диагностируют диабетическую ретинопатию III стадии с выраженным органическим поражением световоспринимающего аппарата сетчатки и зрительного нерва: при выявлении: ЦТ(TES) - более 201 общего количества ошибок, ТЦД - патология восприятия зеленого цвета или нарушение цветоощущения на все цвета, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - от 60-100 до 0-239, тон (HCV) - от 90-150 до 0-360, ДДВ, нм - от 500-565 до 380-625, ДЧ, ТГц - от 530-600 до 405-790, ДЭФ, эВ - от 2,19-2,48 до 1,68-3,26, диагностируют диабетическую ретинопатию IV стадии с выраженным органическим поражением световоспринимающего аппарата сетчатки и зрительного нерва; при выявлении: ЦТ(TES) - не менее 101 общего количества ошибок, ТЦД - от красно-зеленой дихромазии до нарушения цветоощущения на все цвета, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - от 220 - 0-20, 60-100 до 0-239, тон (HCV) - от 330 - 0-30, 90-150 до 0-360, ДДВ, нм - от 625-740, 500-565 до 380-625, ДЧ, ТГц - от 405-480, 530-600 до 405-790, ДЭФ, эВ - от 1,68-1,98, 2,19-2,48 до 1,68-3,26, диагностируют возрастную макулярную дегенерацию (сухая форма) с прогрессирующим поражением световоспринимающего аппарата сетчатки; при выявлении: ЦТ(TES) - не менее 201 общего количества ошибок, ТЦД - от красно-зеленой дихромазии до нарушения цветоощущения на все цвета, ПЦ - цвета I, II, III порядка, оттенок - от 220 - 0-20, 60-100 до 0-239, тон (HCV) - от 330 - 0-30, 90-150 до 0-360, ДДВ, нм - от 625-740, 500-565 до 380-625, ДЧ, ТГц - от 405-480, 530-600 до 405-790, ДЭФ, эВ - от 1,68-1,98, 2,19-2,48 до 1,68-3,26, диагностируют возрастную макулярную дегенерацию (влажная форма) с прогрессирующим поражением световоспринимающего аппарата сетчатки (см. пат. RU №2514348, МПК А61В 3/00, опубл. 27.04.2014 г.).

Недостатком данного способа является его невысокая эффективность диагностики глазных заболеваний.

Известен способ диагностики первичной открытоугольной глаукомы, включающий измерение и оценку внутриглазного давления, исследование полей зрения и исследование состояния сетчатки глаз, при этом о состоянии сетчатки глаза судят по величине объема центральной части сетчатки, и при результатах оценки внутриглазного давления, полей зрения, свидетельствующих о подозрении на первичную открытоугольную глаукому, и величине объема центральной сетчатки, находящейся в интервале от 6,4±0,22 мм3 до 6,2±0,07 мм3, дигностируют наличие первичной открытоугольной глаукомы (см. пат. RU №2462998, МПК А61В 8/10, опубл. 10.10.2012 г.).

Недостатком данного способа является низкая информативность обследования и определения у пациентов на ранних стадиях первичной открытоугольной глаукомы.

Известен способ исследования зрительного анализатора на сменяющийся цветной шахматный паттерн у больных с сахарным диабетом 1 типа, включающий проведение биомикроскопии, гониоскопии, офтальмоскопии, визометрии, полей зрения методом стандартной кинетической периметрии и статической компьютерной периметрии, тонометрии по Маклакову, тонографии по Нестерову, оптической когерентной томографии и нейрофизиологические исследования зрительного анализатора на сменяющийся цветной шахматный паттерн (см. Карпов С.М., Францева А.П., Белякова Н.А., Штемберг Л.В., Карпова Е.Н. «Исследование зрительного анализатора на сменяющийся цветной шахматный паттерн у больных с сахарным диабетом 1 типа» // Фундаментальные исследования. 2013. №12-3. С. 486-490).

Недостатком данного способа является низкая информативность.

Известен способ диагностики глаукомы с помощью стандартного офтальмологического обследования на глаукому (визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, гониоскопию, тонометрию, и следование гидродинамики глаза (тонографию), компьютерную периметрию, офтальмоскопию в прямом и обратном виде, морфометрические исследования ДЗН (оптическая когерентная томография), а также паттерн ЭРГ сетчатки, и пространственно - контрастной (ПКЧ) чувствительности на хроматический стимул (см. Казарян А.А. Паттерн-электроретинограмма и глаукома // Глаукома - 2005. - N3 - С. 62-65; Казарян А.А. Паттерн-электроретинограмма при глаукоме // Глаукома - 2005. - N2. - С. 3-6; Казарян А.А, Шамшинова A.M. Нейрональные взаимоотношения в сетчатке в норме и при оптической нейропатии глаукоматозного генеза // Вестник офтальмологии, - Москва, 2007. - N1. - c. 29-32).

Недостатками данного способа является то, что в группы сравнения не включались пациенты с подозрением на глаукому, исследование слишком трудоемко и малоинформативно.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому положительному эффекту и принятый авторами за прототип является способ диагностики глаукомы С.М. Маккаевой, включающий регистрацию зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на предъявление черно-белого шахматного паттерна и оценку показателей латентности компонента Р100 и амплитуды компонентов N75 - Р100 и Р100 - N145 (см. Клинико-нейрофизиологический анализ глаукомного синдрома и неврологические аспекты глаукомы. Автореф. дисс., М., 2005, с. 6-20).

Недостатком данного способа является неполная оценка нейрофизиологического анализа глаукомного синдрома и неврологического аспекта глаукомы.

Раскрытие изобретения

Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа диагностики первичной открытоугольной глаукомы, обладающего высокой информативностью и точностью диагностики, а также дополнительной оценкой нейрофизиологического анализа глаукомного синдрома и неврологического аспекта глаукомы.

Технический результат, который может быть получен с помощью предлагаемого изобретения, сводится к высокой информативности и точности диагностики.

Технический результат достигается с помощью способа диагностики первичной открытоугольной глаукомы, включающей регистрацию зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на предъявление черно-белого шахматного паттерна и оценку показателей латентности компонента Р100 и амплитуды компонентов N75 - Р100 и Р100 - N145, при этом дополнительно предъявляют и оценивают показатели на красно-черный, зелено-черный и сине-черный шахматный паттерн и при получении значений на черно-белый паттерн: Р100=107,3±3,31 мс; N75 - Р100=6,8±2,41 мкВ, Р100 - N145=6,4±2,37 мкВ, на красно-желтый: Р100=128,1±1,45 мс; N75 - Р100=5,1±0,21 мкВ, Р100 - N145=5,4±0,37 мкВ, на зелено-черный: Р100=150,9±8,7 мс; N75 - Р100=6,1±1,28 мкВ, Р100 - N145=6,3±0,96 мкВ, на сине-черный: при Р100=156,6±7,8 мс; N75 - Р100=5,3±1,41 мкВ, Р100 - N145=4,8±1,01 мкВ - диагностируют подозрение на глаукому; при получении значений на черно-белый паттерн: Р100=132,8±4,6 мс; N75 - Р100=4,8±0,61 мкВ, Р100 - N145=5,8±0,91 мкВ, на красно-желтый: Р100=134,2±1,45 мс; N75 - Р100=4,5±0,54 мкВ, Р100 - N145=5,6±0,48 мкВ, на зелено-черный: Р100=200,8±8,7 мс; N75 - Р100=4,67±0,78 мкВ, Р100 - N145=4,95±1,21 мкВ, на сине-черный: Р100=175,2±4,5 мс; N75 - Р100=4,3±1,37 мкВ, Р100 - N145=3,9±1,34 мкВ - диагностируют глаукому IA; при получении значений на черно-белый паттерн: Р100=113,2±5,1 мс; N75 - Р100=4,8±0,14 мкВ, Р100 - N145=4,5±0,32 мкВ, на красно-желтый: Р100=121,1±4,5 мс; N75 - Р100=1,84±0,76 мкВ, Р100 - N145=2,65±0,37 мкВ, на зелено-черный: Р100=149,8±6,4 мс; N75 - Р100=4,8±0,65 мкВ, Р100 - N145=4,5±0,53 мкВ, на сине-черный: Р100=165,6±7,5 мс; N75 - Р100=2,2±0,43 мкВ, Р100 - N145=2,4±0,32 мкВ - диагностируют глаукому IIA.

Сущность способа диагностики первичной открытоугольной глаукомы заключается в следующем. Проводят регистрацию зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) на предъявление черно-белого шахматного паттерна и оценку показателей латентности компонента Р100 и амплитуды компонентов N75 - Р100 и Р100 - N145, отличающийся тем, что дополнительно предъявляют и оценивают показатели на красно-черный, зелено-черный и сине-черный шахматный паттерн и при получении значений на черно-белый паттерн: Р100=107,3±3,31 мс; N75 - Р100=6,8±2,41 мкВ, Р100 - N145=6,4±2,37 мкВ, на красно-желтый: Р100=128,1±1,45 мс; N75 - Р100=5,1±0,21 мкВ, Р100 - N145=5,4±0,37 мкВ, на зелено-черный: Р100=150,9±8,7 мс; N75 - Р100=6,1±1,28 мкВ, Р100 - N145=6,3±0,96 мкВ, на сине-черный: при Р100=156,6±7,8 мс; N75 - Р100=5,3±1,41 мкВ, Р100 - N145=4,8±1,01 мкВ - диагностируют подозрение на глаукому; при получении значений на черно-белый паттерн: Р100=132,8±4,6 мс; N75 - Р100=4,8±0,61 мкВ, Р100 - N145=5,8±0,91 мкВ, на красно-желтый: Р100=134,2±1,45 мс; N75 - Р100=4,5±0,54 мкВ, Р100 - N145=5,6±0,48 мкВ, на зелено-черный: Р100=200,8±8,7 мс; N75 - Р100=4,67±0,78 мкВ, Р100 - N145=4,95±1,21 мкВ, на сине-черный: Р100=175,2±4,5 мс; N75 - Р100=4,3±1,37 мкВ, Р100 - N145=3,9±1,34 мкВ - диагностируют глаукому IA; при получении значений на черно-белый паттерн: Р100=113,2±5,1 мс; N75 - Р100=4,8±0,14 мкВ, Р100 - N145=4,5±0,32 мкВ, на красно-желтый: Р100=121,1±4,5 мс; N75 - Р100=1,84±0,76 мкВ, Р100 - N145=2,65±0,37 мкВ, на зелено-черный: Р100=149,8±6,4 мс; N75 - Р100=4,8±0,65 мкВ, Р100 - N145=4,5±0,53 мкВ, на сине-черный: Р100=165,6±7,5 мс; N75 - Р100=2,2±0,43 мкВ, Р100 - N145=2,4±0,32 мкВ - диагностируют глаукому IIA.

Краткое описание чертежей

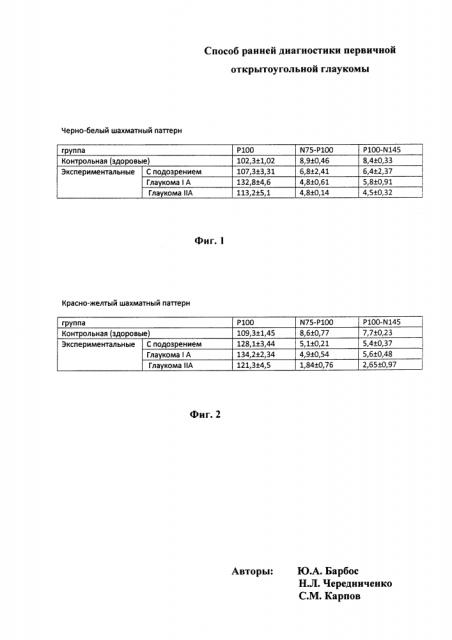

В таблице 1 дан способ диагностики первичной открытоугольной глаукомы, черно-белый шахматный паттерн.

В таблице 2, то же, красно-желтый шахматный паттерн.

В таблице 3, то же, зелено-черный шахматный паттерн.

В таблице 4, то же, сине-черный шахматный паттерн.

Осуществление изобретения

Примеры конкретного выполнения способа диагностики первичной открытоугольной глаукомы и клинические примеры.

Пример 1. Для диагностики первичной открытоугольной глаукомы берут две группы людей по 7 человек: контрольную - здоровые и экспериментальную с подозрением и глаукомой IA, IIA, проводят в каждой группе следующие исследования: биомикроскопию, включающую рассмотрение всех структур переднего отрезка глаза под большим увеличением, путем установления необходимого освещения и ширины пучка света, после чего луч направляют в исследуемый глаз и производят осмотр с выявлением изменений стромы радужной оболочки и пигментной каймы ее зрачкового края, причем атрофические изменения стромы радужной оболочки и пигментной каймы ее зрачкового края, выраженная асимметрия этих показателей, элементы псевдоэксфолиаций характеризуют глаукому (см. Национальное руководство по глаукоме: для практикующих врачей / под ред. проф. Е.А. Егорова и др. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 280 с.); гониоскопию, включающую осмотр передней камеры глаза и находящихся в ней структур: шлемов канал, фрагмент цилиарного (ресничного) тела, корень радужной оболочки, внутреннюю пограничную часть роговой оболочки, с выявлением степени пигментации шлеммова канала и трабекулы, развивающейся вследствие оседания пигментных гранул, поступающих в водяную влагу при распаде пигментного эпителия радужки и цилиарного тела, причем характерными для глаукомы гониоскопическими изменениями являются: клювовидный или узкий угол передней камеры (УПК), наличие гониосинехий, интенсивная пигментация трабекулярного аппарата более 2 баллов по А.П. Нестерову; офтальмоскопию, включающую исследование глазного дна, в основе которого лежит отражение лучей света от глазного дна, путем направления луча света в глаз пациента через зрачок на сетчатку и рассмотрения в определенных положениях различных отделов глазного дна: диска зрительного нерва, макулу, сосуды сетчатки, периферию, помутнение стекловидного тела и хрусталика, причем при расширении экскавации диска зрительного нерва (ДЗН) и истончение нейроретинального пояска (НРП) особенно в верхних и нижних отделах диска, асимметрия экскавации на парных глазах, наличие кровоизлияний в ДЗН и слое нервных волокон сетчатки (СНВС) диагностируют признаки глаукомы; визометрию, включающую определение остроты зрения, например, путем использования таблицы Сивцева-Головина, в которой содержится 12 рядов букв: наиболее крупные расположены вверху, наиболее мелкие - внизу, в норме человек должен видеть с 5-ти метров 10-ю строку, что соответствует зрению в условную единицу (1.0) или 100%, причем при глаукоме происходит снижение остроты зрения и затуманивание зрения, но острота зрения может сохраняться и высокой при наличии глаукомного процесса; периметрию исследования и определение границ поля зрения человека, то есть совокупности видимых точек пространства, которые способны распознать глаз в неподвижном состоянии, методами стандартной кинетической периметрии и статической компьютерной периметрии, при этом исследование последней проводят неподвижным объектом, который предъявляется в какой-либо заданной точке, при этом ступенчато меняется его яркость, этот показатель называют дифференциальным световым порогом или порогом светоразличительной чувствительности сетчатки, причем характерными для глаукомы и подозрительными в плане наличия ранних глаукоматозных изменений нарушения полей зрения являются - сужение полей зрения, скотома в центральном поле зрения и/или зоне Бьеррума и другие, классификация стадий первичной глаукомы по данным статической автоматической периметрии: начальная - MD от - 0,00 до - 6,00 дБ (показатель MD от 0 до - 2 дБ может соответствовать как норме, так состоянию, характеризующему подозрение на глаукому), снижение светочувствительности до уровня ниже 5% вероятности менее чем в 18 точках и ниже 1% от нормы - менее чем в 10 точках, развитая MD от - 6,01 до - 12,00 дБ, далекозашедшая: MD от - 12,01 до - 20,00 дБ, терминальная MD - 20,01 дБ; тонометрию по Маклакову, которая заключается в измерении внутриглазного давления (ВГД), которое создается находящейся в глазном яблоке внутриглазной жидкостью, при этом измерение основано на степени деформации глазного яблока при внешнем воздействии на роговицу глаза, в зависимости от давления внутриглазной жидкости; тонографию по Нестерову, заключающуюся в измерении внутриглазного давления грузом в 15 г, затем этим же грузом совершают 4-минутную компрессию глазного яблока, после чего снимают груз и повторно измеряют внутриглазное давление этим же грузом, только другой стороной, затем проводят сопоставление полученных данных номограммы до и после компрессии глазного яблока, высчитывают количественные характеристики продукции и оттока из глаза внутриглазной жидкости: коэффициент легкости (скорости) оттока (С), камерной влаги (в норме не менее 0,14 мм3/мин) и истинное ВГД Р0 (в норме 18-19 мм рт.ст.), коэффициент Беккера (соотношение Р0/С) В норме 30-100, при этом у 90% пациентов показатель легкости оттока колеблется от 0,14 до 0,56 мм3/мин на 1 мм рт.ст, а у людей с признаками глаукомы этот показатель не превышает 0,25 мм3/мин на 1 мм рт.ст; пахиметрию, заключающуюся в измерении толщины роговой оболочки глаза (роговицы), в норме толщина роговицы в центре глаза колеблется в пределах от 0,49 до 0,56 мм, в области лимба толщина немного больше - 0,7-0,9 мм, средний показатель толщины роговицы у женщин больше, чем у мужчин и равен 0,551 мм и 0,542 мм соответственно, причем за сутки возможно изменение толщины в пределах 0,6 мм, однако, если этот показатель превышается, то это свидетельствует о нарушении роговой оболочки и необходимости дальнейшего исследования, которое бывает двух видов: оптическая - бесконтактная, при помощи щелевой лампы и ультразвуковая - контактный метод при помощи специального ультразвукового аппарата, при этом исследование толщины роговицы позволяет более правильно интерпретировать данные тонометрии глаза, данные тонометрии в глазах с роговицей, имеющей толщину в центре более 580 мкм, нуждаются в коррекции в сторону понижения, тонометрический уровень ВГД (Pt) 26-28 мм рт.ст. на таких во многих случаях может расцениваться как вариант нормы. Пациенты с ЦТР менее 520 мкм нуждаются в коррекции тонометрических показателей в сторону повышения, подобное можно отнести и к пациентам с миопией выше 6Д; оптическую когерентную томографию (ОКТ), включающую оптический метод исследования, позволяющий отображать структуру биологических тканей организма в поперечном срезе с высоким уровнем разрешения, обеспечивая получение прижизненной морфологической информации на микроскопическом уровне, при этом действие ОКТ основано на принципе низкокогерентной интерферометрии, для этого используют оптический когерентный томограф, в качестве источника излучения в устройстве используют суперлюминесцентный диод с длиной когерентности излучения 5-20 мкм, при этом высокая разрешающая способность ОКТ позволяет хорошо различить слой нервных волокон и измерить его толщину, при этом толщина слоя нервных волокон хорошо коррелирует с функциональными показателями, и прежде всего с полями зрения, слой нервных волокон имеет высокое обратное рассеивание и, таким образом, контрастирует с промежуточными слоями сетчатки, так как аксоны нервных волокон ориентированы перпендикулярно пучку ОКТ наконечника, томографию ДЗН можно проводить радиальными и кольцевыми сканами, радиальные сканы через ДЗН позволяют получить изображение диска в поперечном сечении и оценить экскавацию, толщину слоя нервных волокон в перипапиллярной зоне, а также угол наклона нервных волокон относительно поверхности ДЗН и сетчатки (см. Аветисов С.Э. Офтальмология. Национальное руководство./ Под ред. С.Э. Аветисова и др. - М: ГЭОТАР - Медиа, 2008. -944 с.); нейрофизиологические исследования зрительного анализатора на сменяющийся цветной шахматный паттерн, которые проводят на приборе «Нейрон - Спектр - 4/ВПМ» с компьютерной обработкой, разработанной в Академии МТН РФ (г. Иваново), при этом изучают латентный период и амплитуду ответа вызванных зрительных потенциалов на реверсный черно-белый, красно-желтый, зелено-черный и сине-черный шахматный паттерн, преимуществом данного исследования является наиболее четкое выделение в графическом отображении основной волны Р100, что соответствует активации 17-го (первичная зрительная кора) и 18-го (зрительная ассоциативная кора) поля по Бродману, метод позволяет проследить проведение нервного импульса по зрительным волокнам, начиная от клеток сетчатки (палочки и колбочки, диполярные и ганглиозные клетки) далее по зрительному нерву, через зрительный тракт и структуры среднего мозга до затылочной доли коры головного мозга, давая возможность количественно оценить скорость проведения по зрительному анализатору по черно-белому и цветному спектру видимого света, при этом исследование проводят по стандартной методике: активный электрод размещают над затылочной областью в отведении О2, O1 международной схемы «10-20%» и заземляющим электродом в лобной области (в точке Fpz), ипсилатеральный электрод располагался в точке Cz, импеданс под электродами составлял не более 5 кОм, размер ячейки 49, стимуляция проводилась на сменяющийся черно-белый и цветной (красно-желтый, зелено-черный и сине-черный) шахматный паттерн поочередно на левый и правый глаз, в затемненной комнате с предварительной адаптацией в положении сидя за одно исследование, оценивают компоненты ответа N75, Р100, а также амплитуда волны N75 - P100, преимущественно делают упор на изучение основного компонента Р100 и амплитуды волны N75 - Р100 (см. Карпов С.М., Францева А.П., Белякова Н.А., Штемберг Л.В., Карпова Е.Н. «Исследование зрительного анализатора на сменяющийся цветной шахматный паттерн у больных с сахарным диабетом 1 типа» // Фундаментальные исследования. 2013. №12 - 3. С. 486-490).

На основании вышепроведенных исследований (см. таблицу 1, 2, 3, 4) диагностируют глаукому: с подозрением и глаукому IA, IIA, Клинические примеры проведения исследований способа диагностики первичной открытоугольной глаукомы.

Пример 2. Больная П. 66 лет. Диагноз: Подозрение на глаукому, катаракта начальная обоих глаз. Жалобы: на снижение зрения, иногда молнии перед глазами, периодические боли в глазах по ночам. Острота зрения правого глаза 0,5 с коррекцией sph (+) 1,0 диоптрий = 1,0; острота левого глаза 0,5 с коррекцией sph (+) 1,0 диоптрий = 1,0. Тонометрическое давление правого глаза 21 мм рт.ст., левого глаза - 20 мм рт.ст. Биомикроскопия обоих глаз: конъюнктива бледно-розовая, отделяемого нет. Роговица прозрачная, зеркальная. Передняя камера средней глубины, влага прозрачная. Радужная оболочка структурная, рисунок не изменен. Зрачки 2 мм в диаметре правильной формы, реакция на свет живая. Помутнения в корковых слоях хрусталиков. Стекловидное тело прозрачно. Офтальмоскопия: ДЗН бледноват с «ярким» сероватым оттенком, границы четкие, в перипапиллярной зоне атрофия, экскавация ДЗН средняя. Артерии напряжены, вены расширены. Гониоскопия обоих глаз: угол передней камеры (УПК) широкий, открыт с умеренной пигментацией опознавательных зон. Поля зрения при исследовании на периметре Ферстера (кинетическая периметрия) в пределах нормы, суммарные границы периферических полей зрения по восьми меридианам правый глаз - 475 град., левый глаз - 470 град. Данные статической компьютерной периметрии Humphrey: правый глаз MD - 2,76дБ P>5% PSD 1,54 дБ; левый глаз MD - 3,47 дБ Р>2% PSD 1,53 дБ. Тонографические показатели правый глаз: истинное ВГД Ро=19,5 мм рт.ст; коэффициент скорости оттока С = 0,18 мм3/мин/мм рт.ст.; минутный объем водянистой влаги F=1,71 мм3/мин и коэффициент Беккера = 108. Тонографические показатели левый глаз: истинное ВГД Ро=17,3 мм рт.ст.; коэффициент скорости оттока С=0,18 мм3/мин/мм рт.ст.; минутный объем водянистой влаги F=1,31 мм3/мин и коэффициент Беккера = 96. Пахиметрия: толщина роговицы в центральной зоне правого глаза - 518 мкм, толщина роговицы в центральной зоне левого глаза - 522 мкм. Заключение оптической когерентной томографии на оба глаза: макулярная зона без очаговой патологии, толщина сетчатки в пределах нормы. ДЗН обоих глаз-секторальное истончение слоя нервных волокон, экскавация, НРП, Э/Д в пределах нормы. Нейрофизиологические исследования: черно-белый паттерн правый глаз Р100=103 мс (норма в контрольной группе 102,3±1,02 мс), амплитуда N75 - P100 составляет 5,48 мкВ (8,9±0,46 мкВ), P100 - N145=7,81 мкВ (8,4±0,33 мкВ), левый глаз Р100=103 мс (102,3±1,02 мс), амплитуда N75 - Р100=4,17 мкВ (8,9±0,46 мкВ), P100 - N145=7,84 мкВ (8,4±0,33 мкВ) красно-желтый паттерн правый глаз Р100=140 мс (109,3±1,45 мс), амплитуда N75 - Р100=4,29 мкВ (8,6±0,77 мкВ), P100 - N145=7,29 мкВ (7,7±0,23 мкВ), левый глаз Р100=150 мс (109,3±1,45 мс), амплитуда N75 - P100=4,62 мкВ (8,6±0,77 мкВ), P100 - N145=7,8 мкВ (7,7±0,23 мкВ) зелено-черный паттерн Р100=157 мс (112,7±2,11 мс), амплитуда N75 - P100 составляет 5,8 мкВ (8,1±0,67 мкВ), P100 - N145=6,32 мкВ (7,6±0,54 мкВ), левый глаз Р100=165 мс (112,7±2,11 мс), амплитуда N75 - P100=4,1 мкВ (8,1±0,67 мкВ), P100 - N145=6,3 мкВ (7,6±0,54 мкВ) сине-черный паттерн - Р100=165 мс (118,3±1,14 мс), амплитуда N75 - Р100 составляет 5,43 мкВ (7,7±0,96 мкВ), P100 - N145=4,56 мкВ (6,2±1,03 мкВ), левый глаз Р100=171 мс (118,3±1,14 мс), амплитуда N75 - P100=4,21 мкВ (7,7±0,96 мкВ), P100 - N145=3,44 мкВ (6,2±1,03 мкВ).

Принимая во внимание увеличение времени проведения импульса по зрительным волокнам к соответствующим участкам коры головного мозга на желто-красный, зелено-черный и сине-черный сменяющийся паттерн (удлинение Р100) и снижение амплитуды ответа во всех нейрофизиологических исследованиях, хотя убедительных данных за глаукомный процесс в стандартном исследовании выявлено не было, пациентке выставлен диагноз: Первичная открытоугольная глаукома IA, начальная катаракта обоих глаз. Назначена гипотензивная и дополнительно нейропротекторная терапия, назначение которой обусловлено тем, что, согласно нашим данным, именно на этой стадии происходит максимальная гибель ганглиозных клеток, что выражается в максимальном удлинении времени проведения по зрительным путям.

Пример 3. Больная Б., 65 лет. Диагноз: Открытоугольная глаукома IA, начальная катаракта левого глаза. Катаракта начальная правого глаза. Жалобы: на снижение зрения левого глаза, сухость. Капает гипотензивный препарат - траватан на ночь в левый глаз. Острота зрения правого глаза 1,0; острота левого глаза 0,3 с коррекцией sph (-) 3,75 диоптрий = 1,0. Тонометрическое давление правого глаза 20 мм рт.ст., левого глаза - 19 мм рт.ст. Биомикроскопия обоих глаз: конъюнктива бледно-розовая, отделяемого нет. Роговица прозрачная, зеркальная. Передняя камера средней глубины, влага прозрачная. Радужная оболочка структурная, рисунок не изменен. Зрачки 3 мм в диаметре правильной формы, реакция на свет живая. В хрусталиках единичные помутнения. Стекловидное тело прозрачно. Офтальмоскопия: правый глаз - ДЗН бледно-розовый, границы четкие, артерии сужены, вены полнокровны; левый глаз - ДЗН бледноват, границы четкие, экскавация артерии сужены, вены полнокровны. Гониоскопия обоих глаз: угол передней камеры (УПК) средний, открыт. Поля зрения при исследовании на периметре Ферстера (кинетическая периметрия) в пределах нормы справа, слева сужены с назальной стороны на 5-10 град., суммарные границы периферических полей зрения по восьми меридианам правый глаз - 510 град., левый глаз - 410 град. Данные статической компьютерной периметрии Humphrey: правый глаз MD+1,54 дБ PSD 1,31 дБ; левый глаз MD - 4,30 дБ Р<2% PSD 2,11 дБ. Тонографические показатели правый глаз: истинное ВГД Ро=17,3 мм рт.ст.; коэффициент скорости оттока С=0,23 мм3/мин/мм рт.ст.; минутный объем водянистой влаги F=1,68 мм3/мин и коэффициент Беккера = 75. Тонографические показатели левый глаз: истинное ВГД Ро = 19,5 мм рт.ст.; коэффициент скорости оттока С=0,14 мм3/мин/мм рт.ст.; минутный объем водянистой влаги F = 1,33 мм3/мин и коэффициент Беккера = 139. Пахиметрия: толщина роговицы в центральной зоне правого глаза - 525 мкм, толщина роговицы в центральной зоне левого глаза - 495 мкм. Заключение оптической когерентной томографии: правый глаз - в пределах нормы, левый глаз - глубина и площадь экскавации в норме, нейроретинальный поясок не уменьшен, толщина слоя нервных волокон немного снижена. Данные за начальную атрофию зрительного нерва. Нейрофизиологические исследования: черно-белый паттерн правый глаз Р100=101 мс (норма в контрольной группе 102,3±1,02 мс), амплитуда N75 - P100 составляла 9,1 мкВ (8,9±0,46 мкВ), P100 - N145=8,46 мкВ (8,4±0,33 мкВ), левый глаз Р100=102 мс (102,3±1,02 мс), амплитуда N75 - P100=4,7 мкВ (8,9±0,46 мкВ), P100 - N145=4,1 мкВ (8,4±0,33 мкВ) красно-желтый паттерн правый глаз Р100=108 мс (109,3±1,45 мс), амплитуда N75 - N100=10,5 мкВ (8,6±0,77 мкВ), P100 - N145=7,86 мкВ (7,7±0,23 мкВ), левый глаз Р100=143 мс (109,3±1,45 мс), амплитуда N75 - P100 = 4,79 мкВ (8,6±0,77 мкВ), P100 - N145=6,25 мкВ (7,7±0,23 мкВ), зелено-черный паттерн Р100=110 мс (112,7±2,11 мс), амплитуда N75 - P100=9,3 мкВ (8,1±0,67 мкВ), P100 - N145=7,7 мкВ (7,6±0,54 мкВ), левый глаз Р100=167 мс (112,7±2,11 мс), амплитуда N75 - P100=4,9 мкВ (8,1±0,67 мкВ), P100 - N145=6,3 мкВ (7,6±0,54 мкВ), сине-черный паттерн - Р100=114 мс (118,3±1,14 мс), амплитуда N75 - P100 составляла 7,9 мкВ (7,7±0,96 мкВ), P100 - N145=6,8 мкВ (6,2±1,03 мкВ), левый глаз Р100=165 мс (118,3±1,14 мс), амплитуда N75 - P100=3,62 мкВ (7,7±0,96 мкВ), Р100 - N145=4,13 мкВ (6,2±1,03 мкВ). По совокупности данных у пациентки подтвержден диагноз первичной открытоугольной глаукомы IA на левом глазу. Данных за глаукому правого глаза не выявлено. Принимая во внимание значительное увеличение времени проведения импульса по зрительным волокнам к соответствующим участкам коры головного мозга на желто-красный, зелено-черный и сине-черный сменяющийся паттерн (удлинение Р100) и снижение амплитуды ответа во всех нейрофизиологических исследованиях левого глаза, пациентке скорректирована терапия, назначен курс нейропротекторного лечения.

Пример 4. Больная Б., 67 лет. Диагноз: Открытоугольная глаукома IIA обоих глаз. Катаракта начальная обоих глаз. Жалобы: на снижение зрения, дискомфорт в глазах. Пациентка закапывает гипотензивный препарат дуотрав 1 раз в день в оба глаза, в анамнезе выполнена селективная лазерная трабекулопластика на левом глазу. Острота зрения правого глаза 0,3 с коррекцией sph (-) 2,0 диоптрий = 0,7; острота левого глаза 0,2 не коррегирует. Тонометрическое давление правого глаза 21 мм рт.ст., левого глаза - 21 мм рт.ст. Биомикроскопия обоих глаз: конъюнктива бледно-розовая, отделяемого нет. Роговица прозрачная, зеркальная. Передняя камера средней глубины, влага прозрачная. Радужная оболочка субатрофичная. Зрачки 3 мм в диаметре правильной формы, реакция на свет живая. Помутнения в корковых слоях хрусталиков. Офтальмоскопия: ДЗН бледноват, границы четкие. Сосуды склерозированы. Гониоскопия обоих глаз: УПК широкий, открыт. Поля зрения при исследовании на периметре Ферстера (кинетическая периметрия) правый глаз в пределах нормы, левый глаз - сужен с назальной стороны, суммарные границы периферических полей зрения по восьми меридианам правый глаз - 530 град., левый глаз - 445 град. Данные статической компьютерной периметрии Humphrey: правый глаз MD - 1,53 дБ PSD 2,55 дБ Р<10%; левый глаз MD - 3,22 дБ Р<2% PSD 1,79 дБ. Тонографические показатели правый глаз: истинное ВГД Ро=19,5 мм рт.ст.; коэффициент скорости оттока С=0,18 мм3/мин/мм рт.ст.; минутный объем водянистой влаги F=1,71 мм3/мин и кэффициент Беккера = 108. Тонографические показатели левый глаз: истинное ВГД Ро=19,5 мм рт.ст.; коэффициент скорости оттока С=0,14 мм3/мин/мм рт.ст.; минутный объем водянистой влаги F=1,33 мм3/мин и коэффициент Беккера = 139. Пахиметрия: толщина роговицы в центральной зоне правого глаза - 569 мкм, толщина роговицы в центральной зоне левого глаза - 563 мкм. Заключение оптической когерентной томографии на оба глаза: истончение нейроретинального пояска, справа - выраженное истончение нервных волокон в верхнем и нижнем сегментах, выраженные в назальном отделе; слева - выраженная атрофия нервных волокон в верхнем, нижнем и темпоральном сегментах. Нейрофизиологические исследования: черно-белый паттерн правый глаз Р100=103 мс (норма в контрольной группе 102,3±1,02 мс), амплитуда N75 - P100 составляла 5,81 мкВ (8,9±0,46 мкВ), P100 - N145=9,65 мкВ (8,4±0,33 мкВ), левый глаз Р100=111 мс (102,3±1,02 мс), амплитуда N75 - P100=6,01 мкВ (8,9±0,46 мкВ), P100 - N145=7,0 мкВ (8,4±0,33 мкВ) красно-желтый паттерн правый глаз Р100=116 мс (109,3±1,45 мс), амплитуда N75 - P100=1,18 мкВ (8,6±0,77 мкВ), P100 - N145=3,68 мкВ (7,7±0,23 мкВ), левый глаз Р100=122 мс (109,3±1,45 мс), амплитуда N75 - P100=2,83 мкВ (8,6±0,77 мкВ), P100 - N145=3,72 мкВ (7,7±0,23 мкВ), зелено-черный паттерн Р100=140 мс (112,7±2,11 мс), амплитуда N75 - P100 =4,78 мкВ (8,1±0,67 мкВ), P100 - N145=4,16 мкВ (7,6±0,54 мкВ), левый глаз Р100=148 мс (112,7±2,11 мс), амплитуда N75 - P100=2,75 мкВ (8,1±0,67 мкВ), P100 - N145=2,02 мкВ (7,6±0,54 мкВ), сине-черный паттерн - Р100=161 мс (118,3±1,14 мс), амплитуда N75 - P100=2,1 мкВ (7,7±0,96 мкВ), P100 - N145=2,44 мкВ (6,2±1,03 мкВ), левый глаз Р100=177 мс (118,3±1,14 мс), амплитуда N75 - P100=2,37 мкВ (7,7±0,96 мкВ), P100 - N145=2,52 мкВ (6,2±1,03 мкВ). Отмечается увеличение времени проведения импульса по зрительным волокнам к соответствующим участкам коры головного мозга на желто-красный, зелено-черный и сине-черный сменяющийся паттерн (удлинение Р100) и максимальное снижение амплитуды ответа во всех