Способ определения характеристик по меньшей мере одного микроорганизма с помощью масс-спектрометрии

Иллюстрации

Показать всеНастоящее изобретение относится к области микробиологии и касается способа определения таких характеристик, как типирование, потенциальная устойчивость по меньшей мере к одному антимикробному средству и фактора вирулентности, по меньшей мере, одного микроорганизма из образца. Представленный способ включает идентификацию указанного микроорганизма и определение характеристик. Определение характеристик осуществляют масс-спектрометрией типа MS/MS в режиме MRM, одновременно, в одном устройстве для масс-спектрометрии, с использованием белков, пептидов и/или метаболитов указанного микроорганизма в качестве маркеров характеристик. Изобретение позволяет быстро и с небольшими затратами определять характеристики микроорганизмов и может быть использовано в повседневной клинической практике. 1 н. и 26 з.п. ф-лы, 23 табл., 12 пр.

Реферат

Настоящее изобретение относится к области микробиологии. Более конкретно, изобретение относится к определению характеристик микроорганизмов из образца с использованием масс-спектрометрии.

Со времен открытия микроорганизмов Пастером, микроорганизмы исследовали микроскопией и биохимическими анализами. Эти общепринятые способы часто являются длительными и трудоемкими, и вскоре стали искать альтернативы для анализа. Таким образом, анализ бактерий масс-спектрометрией был инициирован уже в 1975 г. J. Anhalt и C. Fenselau [1].

После этих предварительных исследований последовали исследования газовой хроматографией в сочетании с масс-спектрометрией (GC-MS) жирных кислот стенки микроорганизмов [2]. Этот способ был распространен под названием FAME, что означает метиловый сложный эфир жирной кислоты. В настоящее время он является эталонным способом для таксономических исследований. Однако его использование остается ограниченным определенными специализированными лабораториями, которые осуществляют обработку образца сапонификацией, гидролизом и преобразованием в производное.

В 1996 году работа M. Claydon et al. [3] и также T. Krishnamurthy и P. Ross [4] продемонстрировала возможность идентификации различных видов бактерий с помощью масс-спектрометра типа MALDI-TOF (времяпролетная лазерная десорбция-ионизация в присутствии матрицы). Анализ сочетает в себе получение спектра масс и интерпретацию его с помощью специализированного программного обеспечения. Он является чрезвычайно простым и его можно проводить за несколько минут. Однако он только совсем недавно начал распространяться среди медицинских испытательных лабораторий [5]. Его клиническое применение в настоящее время ограничено до идентификации видов бактерий и дрожжей. Его не используют ни для типирования, ни для идентификации устойчивости к антимикробным средствам, ни для анализа вирулентности.

Однако определение характеристик микроорганизмов является основополагающим как в клинической области, так и в промышленной области. Таким образом, например, идентификация устойчивости к антимикробным средствам, таким как антибиотики, и детекция факторов вирулентности являются неотъемлемыми элементами для обеспечения оптимального лечения пациентов. Аналогично, типирование является важным для эпидемиологических исследований и для борьбы с нозокомиальными заболеваниями.

Для удовлетворения этих потребностей были предложены другие способы масс-спектрометрии, в частности, тандемная масс-спектрометрия. В качестве примера может быть упомянута работа C. Fenselau et al. по идентификации β-лактамазы с помощью квадрупольного TOF (Q-TOF) [6], работа D. Ding et al. по детекции стафилококкового энтеротоксина C2 (фактор вирулентности SEC2) с тройным квадруполем [7], или также работа R. Everley et al. по типированию Clostridium с помощью Q-TOF [8].

Однако результаты этих исследований не применимы для повседневного клинического применения. Их можно получать с помощью исследовательского оборудования, требующего высококвалифицированных специалистов. Время анализа, которое часто отнимает более одного часа на образец, несовместимо с рабочей нагрузкой микробиологической исследовательской лаборатории. Наконец, данные, полученные различными бригадами, отвечают на конкретный вопрос, но не отвечают одновременно всем клиническим потребностям.

Позднее S. Hofstadler et al. предложили способ, который удовлетворяет всем клиническим потребностям [9]. Они комбинировали амплификацию микробного генома способом ПЦР с детекцией продуктов ПЦР ионизацией электрораспылением-TOF (ESI-TOF). Этот способ в настоящее время полностью автоматизирован [10]. Однако он требует амплификации способом ПЦР с недостатками, присущими молекулярной биологии, а именно, стоимостью зондов, выходом экстракции, и т.д.

В этом контексте, задачей настоящего изобретения является предложение способа определения характеристик микроорганизмов, а именно, идентификации и определения характеристик типирования, устойчивости по меньшей мере к одному противомикробному средству и фактора вирулентности, что позволяет преодолеть недостатки способов уровня техники, а именно, предоставить способ, который является не дорогостоящим, без реагентов, специфичных для каждого вида, в частности, по сравнению со способами молекулярной биологии, что приводит к более короткому времени выполнения, составляющему менее одного часа, и который можно повседневно использовать клинически, без необходимости в высококвалифицированных специалистах. Более того, весь способ определения характеристик микроорганизмов можно преимущественно проводить на одном и том же масс-спектрометре, тем самым упрощая оборудование микробиологической испытательной лаборатории.

В связи с этим, изобретение относится к новому способу определения характеристик по меньшей мере одного микроорганизма из образца, который включает идентификацию указанного по меньшей мере одного микроорганизма и определение характеристик типирования, потенциальной устойчивости по меньшей мере к одному антимикробному средству и фактора вирулентности, отличающемуся тем, что определение характеристик типирования, устойчивости по меньшей мере к одному антимикробному средству и фактора вирулентности для указанного по меньшей мере одного микроорганизма осуществляют масс-спектрометрией с использованием белков, пептидов и/или метаболитов в качестве маркеров указанных характеристик типирования, устойчивости по меньшей мере к одному антимикробному средству и фактора вирулентности.

Таким образом, способ по изобретению является таким, что по меньшей мере для трех из признаков для определения характеристик микроорганизма применим способ масс-спектрометрии с использованием, в качестве маркеров, белков, пептидов или метаболитов, типичных для микроорганизмов, подвергаемых охарактеризации.

Микроорганизмы, которые могут быть охарактеризованы способом по изобретению, все являются патогенными или непатогенными микроорганизмами, встречающимися как в промышленности, так и клинически. Они могут представлять собой бактерии, вирусы, простейших или дрожжи.

Выражение "маркеры характеристик типирования, устойчивости по меньшей мере к одному антимикробному средству и фактора вирулентности" означает молекулы, белкового или метаболического происхождения, которые характерны для указанных свойств.

Выражение "типирование микроорганизма" означает дифференциацию нескольких штаммов одного вида. Типирование имеет эпидемиологическое значение; клиницисту известно, происходит ли штамм, выделенный от пациента, из того же источника, что и другие штаммы, которые предположительно являются идентичными и выделены от других пациентов или из окружающей среды. Таким образом, это дает возможность установления очага инфекции в больнице или при пищевом отравлении. В качестве неограничивающих примеров маркеров характеристик типирования в бактериях могут быть упомянуты пептиды, имеющие характерные мутации, такие как продукты транскрипции генов adk, fumC, gyrB, icd, mdh, purA и recA из Escherichia coli, и продукты транскрипции генов arc, aroE, glpF, gmk, pta, tpi и yqiL из Staphylococcus aureus. В качестве неограничивающих маркеров характеристик типирования в простейших могут быть упомянуты продукты гена хитиназы Entamoeba histolytica и E. dispar. В качестве неограничивающих примеров маркеров характеристик типирования в вирусах, могут быть упомянуты продукты гена полимеразы вируса иммунодефицита человека. Наконец, в качестве неограничивающих примеров маркеров характеристик типирования в дрожжах, могут быть упомянуты продукты транскрипции фрагментов генов aat1a, acc1, adp1, mpib, sya1, vps13 и zwf1b Candida albicans.

Выражение "определение устойчивости по меньшей мере к одному антимикробному средству" означает определение чувствительности микроорганизма к уничтожению антимикробным средством. Таким образом, если микроорганизм представляет собой бактерию, то антимикробное средство, против которого он может развить устойчивость, является антибиотиком, если он представляет собой простейшее, то антимикробное средство является антипаразитарным средством, если он представляет собой вирус, то антимикробное средство является антивирусным средством, и если он представляет собой дрожжи, то антимикробное средство является противогрибковым средством. Белки, вовлеченные в механизмы устойчивости, отличаются в зависимости от семейства и вида. В качестве неограничивающих примеров маркеров устойчивости по меньшей мере к одному антибиотику, которые применимы в бактериях, могут быть упомянуты продукты транскрипции гена mecA Staphylococcus aureus, придающие устойчивость к метициллину и позволяющие определения, является ли штамм чувствительным к метициллину (штаммы MRSA) или чувствительными метициллину (штаммы MSSA). Также может быть упомянут белок TEM-2, который позволяет определить, является ли штамм Escherichia coli устойчивым к пенициллинам, но чувствительным к другим классам антибиотиков, таким как цефалоспорины или карбапенемы. Другим маркером является фермент, называемый KPC (по карбапенемазы Klebsiella pneumoniae), который придает устойчивость к карбапенемам. Другим примером маркера устойчивости для Staphylococcus aureus является метаболический профиль, типичный для устойчивости к ванкомицину, как описано E. Alexander et al., в постере "Metabolomics-based approach to antibiotic resistance in Staphylococcus aureus", представленном на конференции ASMS, 2009. В качестве неограничивающего примера маркеров устойчивости по меньшей мере к одному антипаразитарному средству, применимому у простейших, могут быть упомянуты железосодержащая супероксиддисмутаза (Fe-SOD) и пероксиредоксин, увеличенная экспрессия которых придает устойчивость к метронидазолу. В качестве неограничивающего примера маркера устойчивости по меньшей мере к одному противовирусному средству, применимому у вирусов, могут быть упомянуты мутации фермента обратной транскриптазы вируса иммунодефицита человека, придающие чувствительность к нуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы. Наконец, в качестве неограничивающего примера маркеров устойчивости по меньшей мере к одному противогрибковому средству, применимому в дрожжах, может быть упомянута мутация фермента 1,3-b-D-глюкансинтазы Candida albicans, которая обеспечивает сниженную чувствительность к эхинокандинам. В качестве другого примера может быть упомянута устойчивость к азольным противогрибковым средствам в Candida albicans, в частности, устойчивость к флуконазолу. Мишенью флуконазола является фермент ланостериндеметилаза, вовлеченный в синтез эргостерина, главного компонента стенки грибов. Устойчивость к флуконазолу может быть связана с появлением точковых мутаций в гене erg11, кодирующем ланостериндеметилазу.

Следует отметить, что специфические маркеры устойчивости также можно использовать в качестве маркеров типирования, как продемонстрировано заявителем.

Выражение "определение вирулентности микроорганизма" означает оценку патогенного, вредоносного и сильнодействующего характера микроорганизма. В качестве неограничивающих примеров маркера вирулентности в бактериях могут быть упомянуты PVL (лейкоцидин Пантон-Валентайна), цитолитический токсин с двумя синергическими компонентами (LukFet LukS), присутствующий в Staphylococcus aureus, который является одним из наиболее вирулентных токсинов, вызывающих кожные состояния, обширный целлюлит, остеомиелит и некротизирующую пневмонию и вовлечен в вирусные суперинфекции. Другие примеры включают аутолизин и пневмолизин, присутствующие в Streptococcus pneumaniae - виде, ответственном за инфекции дыхательных путей, менингит и бактериемию, и также токсины A и B Clostridium difficile, комменсальной бактерии кишечника, которые вызывают модификацию проницаемости эпителия кишечника (токсин A), или прямо действуют на клетки эпителия (токсин B), или снижают прохождение через кишечник и всасывание в кишечнике с течением времени, вызывая диарею (комбинированное действие токсинов A и B). Также в качестве примера могут быть упомянуты токсины Шига Stx1 и Stx2, присутствующие в Escherichia coli. Эти два цитотоксина считаются важными факторами вирулентности энтерогеморрагических Escherichia coli. Они ответственны за осложнения, такие как язвенный колит или гемолитический-уремический синдром. В качестве неограничивающего примера маркера вирулентности у простейших могут быть упомянуты антиоксиданты (Fe-гидрогеназа 2, пероксиредоксин, супероксиддисмутаза), присутствующие в Entamoeba histolytica - виде, ответственном за дизентерию и абсцессы печени. В качестве неограничивающего примера маркера вирулентности в вирусах может быть упомянут вариант белка Nef в вирусе иммунодефицита человека типа 1, более патогенном типе у человека. Наконец, в качестве неограничивающего примера маркера вирулентности в дрожжах могут быть упомянуты липаза 8 в Candida albicans - виде, ответственном за поверхностный кандидоз, а также за септицемический и диссеминированный кандидоз.

Следует отметить, что также в качестве маркера типирования можно использовать специфические маркеры вирулентности, как продемонстрировано заявителем.

Способ по изобретению можно осуществлять для определения характеристик бактерий, тогда указанное антимикробное средство является антибиотиком, что является вариантом осуществления изобретения. Таким образом, например, в качестве бактерий, которые могут быть охарактеризованы способом по изобретению, могут быть упомянуты:

- Escherichia coli с использованием TEM-2 в качестве маркера типирования, а также токсинов Шига, OmpA в качестве маркеров вирулентности и типирования.

- Enterococcus faecalis и faecium с использованием VanA и VanB для резистентности и типирования, и также ESP (поверхностный энтерококковый белок) для вирулентности и типирования, или еще

- Staphylococcus aureus с использованием белка, известного как иммуноглобулин G-связывающий белок A (также известный как белок A) для типирования, белка PBP2a для устойчивости или типирования, и также белка PVL для вирулентности или также типирования.

В качестве других микроорганизмов, которые можно охарактеризовывать способом по изобретению, могут быть упомянуты:

- Candida albicans с использованием фермента 1,3-b-D-глюкансинтазы или фермента ланостериндеметилазы в качестве маркера устойчивости и типирования, и также липазы 8 в качестве маркера вирулентности и типирования.

Образец, для которого может быть осуществлен способ по изобретению, представляет собой любой образец, способный содержать заданный микроорганизм. Образец может быть биологического происхождения, иными словами животного, растительного происхождения или происхождения из человека. Он может соответствовать образцу биологической жидкости (например, цельная кровь, сыворотка, плазма, моча, цереброспинальная жидкость, органический секрет), образцу ткани или выделенным клеткам. Этот образец можно использовать как есть, при условии, что маркеры для охарактеризации микроорганизмов доступны в тестируемом образце, или также его можно подвергать, перед анализом, приготовлению по типу обогащения, экстракции, концентрирования, очистки и/или культивирования, согласно способам, известным специалистам в данной области.

Образец может быть промышленного происхождения, т.е. согласно неисчерпывающему перечню, образец воздуха, образец воды, образец, взятый с поверхности, объект или изготовленный продукт, или продукт пищевого происхождения. Среди образцов пищевого происхождения могут быть упомянуты, неисчерпывающим образом, образец молочного продукта (йогурт, сыры), мяса, рыбы, яиц, фрукта, овоща, воды или напитка (молоко, фруктовый сок, содовая, и т.д.). Эти образцы пищевого происхождения также могут быть взяты из соусов или приготовленных блюд. Наконец, образец пищи может происходить из корма для животных, такого как, в частности, крупа для животных.

Когда маркеры для определения характеристик микроорганизмов имеют белковое происхождение, перед детекцией масс-спектрометрией, образец, подлежащий анализу, предпочтительно предварительно обрабатывают для получения пептидов из всех белков, присутствующих в образце, так чтобы фрагментировать эти белки в пептиды, например, путем расщепления протеолитическим ферментом (протеазой), или под действием химического реагента. Действительно, белки можно расщеплять путем физико-химической обработки, путем биологической обработки или путем комбинации двух обработок. Среди обработок, которые можно использовать, может быть упомянута обработка гидроксильными радикалами, в частности, H2O2. Обработка гидроксильными радикалами вызывает расщепление пептидных связей, которое происходит случайным образом по любой пептидной связи белка. Концентрация гидроксильных радикалов обуславливает число произведенных расщеплений и, таким образом, длину полученных пептидных фрагментов. Также можно использовать другие виды химической обработки, например, обработку цианоген бромидом (CNBr), которая специфично разрушает пептидные связи на уровне карбоксильной группы метионильных остатков. Также возможно осуществлять частичное расщепление кислотой по аспартильным остаткам путем нагревания при 1000°C раствора белков в трифторуксусной кислоте.

Обработка белков ферментативным расщеплением, тем не менее, является предпочтительной по сравнению с физико-химической обработкой, поскольку она в большей степени сохраняет структуру белков, и ее легче контролировать. Термин "ферментативное расщепление" означает единичное или комбинированное действие одного или нескольких ферментов в подходящих условиях реакции. Ферменты, которые осуществляют протеолиз, называемые протеазами, расщепляют белки в конкретных участках. Каждая протеаза, как правило, распознает последовательность аминокислот, по которой она всегда осуществляет одинаковое расщепление. Определенные протеазы распознают единичную аминокислоту или последовательность из двух аминокислот, между которыми они проводят расщепление, другие протеазы распознают только более длинные последовательности. Эти протеазы могут представлять собой эндопротеазы или экзопротеазы. Среди известных протеаз могут быть упомянуты, как описано в WO 2005/098071, следующие:

- специфические ферменты, такие как трипсин, который расщепляет пептидную связь на уровне карбоновой группы остатков Arg и Lys, эндолизин, который расщепляет пептидную связь по группе -CO лизина, химотрипсин, который гидролизует пептидную связь на уровне карбоновой группы ароматических остатков (Phe, Tyr и Trp), пепсин, который расщепляет на уровне группы NH2 ароматических остатков (Phe, Tyr и Trp), протеаза V8 штамма V8 Staphylococcus aureus, которая расщепляет пептидную связь на уровне карбоновой группы остатка Glu;

- неспецифические ферменты, такие как термолизин, происходящий из бактерии Bacillus thermoproteolyticus, который гидрлизует пептидную связь группы NH2 гидрофобных аминокислот (Xaa-Leu, Xaa-Ile, Xaa-Phe), субтилизин и проназа, которые являются бактериальными протеазами, которые гидролизуют практически все связи и могут конвертировать белки в олигопептиды в контролируемых условиях реакции (концентрация фермента и время реакции).

Несколько протеаз можно использовать одновременно, если их способы действия являются совместимыми, или их можно использовать последовательно. В контексте изобретения, расщепление образца предпочтительно проводят под действием фермента протеазы, например, трипсина.

Получение пептидов с использованием химического реагента или протеазы можно осуществлять путем простой реакции в растворе. Также его можно проводить с помощью микроволновой печи [11] или под давлением [12], или альтернативно с помощью ультразвукового устройства [13]. В последних трех случаях протокол является значительно более быстрым.

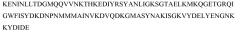

Среди пептидов, полученных таким образом, пептиды, специфичные для белка, называют протеотипическими пептидами. Именно их анализируют масс-спектрометрией.

Согласно одному варианту осуществления изобретения, маркеры для определения характеристик представляют собой белки микроорганизма, подлежащего охарактеризации. В частности, указанные белки расщепляют на пептиды, предпочтительно ферментом, более предпочтительно трипсином.

Аналогично, образец, содержащий маркеры для охарактеризации белка, также можно предварительно обрабатывать для очистки. Когда маркеры имеют белковое происхождение, эту предварительную обработку для очистки можно осуществлять до или после стадии получения пептидов, как описано выше.

Предварительная обработка для очистки образца широко известна специалистам в данной области и, в частности, ее можно осуществлять центрифугированием, фильтрацией, электрофорезом или способами хроматографии. Эти способы разделения можно использовать отдельно или в комбинации друг с другом для осуществления многомерного разделения. Например, многомерную хроматографию можно использовать путем комбинирования разделения ионообменной хроматографией с обращенно-фазовой хроматографией, как описано T. Fortin et al. [14] или H. Keshishian et al. [15]. В этих публикациях хроматографическая среда может находиться в колонке или кассете (твердофазная экстракция).

Электрофоретическая или хроматографическая фракция (или время удержания в одномерной или многомерной хроматографии) протеотипических пептидов является характерной для каждого пептида и осуществление этих способов, таким образом, дает возможность выбрать протеотипический пептид(ы), подлежащий оценке. Такое фракционирование полученных пептидов позволяет увеличить специфичность последующего анализа масс-спектрометрией.

Альтернативой электрофорезу или способам хроматографии, для фракционирования пептидов, является специфическая очистка N-гликопептидов ([16] и патентная заявка WO 2008/066629). Тем не менее, такая очистка позволяет только количественное определение пептидов, подвергнутых посттрансляционной модификации по типу N-гликозилирования. Однако не все белки являются гликозилированными, что, таким образом, ограничивает их применение.

Масс-спектрометрия, используемая в способе по изобретению, широко известна специалистам в данной области в качестве эффективного инструмента для анализа и детекции различных типов молекул. Как правило, любой тип молекулы может быть ионизирован и подвергнут детекции в качестве функции ее молекулярной массы с использованием масс-спектрометра. В зависимости от природы подлежащей детекции молекулы белкового или метаболического происхождения могут быть более пригодны определенные способы масс-спектрометрии. Тем не менее, какой бы способ масс-спектрометрии ни использовали для детекции, она включает стадию ионизации молекулы-мишени с получением ионов, называемых молекулярными ионами, в настоящем случае стадию ионизации маркеров для определения характеристик, и стадию разделения полученных молекулярных ионов в качестве функции их массы.

Таким образом, все масс-спектрометры включают:

i) источник ионизации, предназначенный для ионизации маркеров, присутствующих в образце, подлежащем анализу, т.е. для придания этим маркерам положительного или отрицательного заряда;

ii) масс-анализатор, предназначенный для разделения ионизированных маркеров, или молекулярных ионов, согласно их отношению массы к заряду (m/z);

iii) детектор, предназначенный для измерения сигнала, генерируемого либо прямо молекулярными ионами, либо ионами, образованными из молекулярных ионов, как подробно описано далее в настоящем описании.

Стадию ионизации, необходимую для проведения масс-спектрометрии, можно проводить с помощью любого способа, известного специалистам в данной области. Источник ионизации дает возможность приведения молекул, подлежащих анализу, в ионизированное и газообразное состояние. Источник ионизации можно использовать либо в положительном режиме для исследования положительных ионов, либо в отрицательном режиме для исследования отрицательных ионов. Существует несколько типов источников и их можно использовать в зависимости от желаемого результата и анализируемых молекул. В частности, могут быть упомянуты:

- ионизация электронами (EI), химическая ионизация (CI) и химическая ионизация с десорбцией (DCI),

- бомбардировка ускоренными атомами (FAB), бомбардировка метастабильными атомами (MAB) или бомбардировка ионами (SIMS, LSIMS),

- индуктивно сопряженная плазма (ICP),

- химическая ионизация при атмосферном давлении (APCI) и фотоионизация при атмосферном давлении (APPI),

- электрораспылительная ионизация (ESI),

- лазерная десорбция-ионизация в присутствии матрицы (MALDI), усиленная поверхностью лазерная десорбция-ионизация (SELDI) или десобрация/ионизация на кремнии (DIOS),

- ионизация-десорбация путем взаимодействия с метастабильными частицами (DART).

В частности, ионизацию можно осуществлять следующим образом: образец, содержащий молекулы-мишени, подают в источник ионизации, где молекулы подвергаются ионизации в газообразном состоянии и, таким образом, конвертируются в молекулярные ионы, которые соответствуют исходным молекулам. Источник ионизации электрораспылительного типа (ESI, электрораспылительная ионизация) позволяет ионизировать молекулу, одновременно вызывая ее переход из жидкого состояния в газообразное состояние. Затем полученные молекулярные ионы соответствуют молекулам, присутствующим в жидком состоянии, с, в положительном режиме, одним, двумя или даже тремя дополнительными протонами или более, и, таким образом, несут один, два или даже три заряда или более. Например, когда молекула-мишень представляет собой белок, ионизация протеотипических пептидов, полученных после фракционирования белка-мишени, посредством источника электрораспылительного типа, действующего в положительном режиме, приводит к полипептидным ионам в газообразном состоянии, с одним, двумя или даже тремя дополнительными протонами или более и которые, таким образом, несут один, два или даже три заряда или более и позволяют изменение с жидкого состояния на газообразное состояние [17]. Этот тип источника особенно пригоден, когда молекулы-мишени или полученные протеотипические пептиды предварительно разделяют обращенно-фазовой жидкостной хроматографией. Тем не менее, выход ионизации молекул, присутствующих в образце, может варьировать, в зависимости от концентрации и природы различных присутствующих частиц. Это явление приводит к эффекту матрицы, известному специалистам в данной области.

Источник ионизации MALDI позволяет ионизировать молекулы из образца в твердом состоянии.

Масс-анализатор, в котором осуществляют стадию разделения ионизированных маркеров в качестве функции их отношения масса/заряд (m/z), представляет собой любой масс-анализатор, известный специалистам в данной области. Могут быть упомянуты анализаторы низкого разрешения, квадрупольного (Q) типа, типа 3D ионной ловушки (IT) или типа линейной ионной ловушки (LIT), также называемые анализаторами с ионной ловушкой и анализаторами высокого разрешения, для измерения точной массы анализируемых соединений, и в которых используются, в частности, магнитный сектор, сопряженный с электрическим сектором - времяпролетные (TOF).

Разделение молекулярных ионов согласно их отношению m/z может быть осуществлено за один раз (однократная масс-спектрометрия или MS), или также можно проводить несколько последовательных разделений посредством MS. Когда осуществляют два последовательных разделения MS, анализ называется MS/MS или MS2. Когда осуществляют три последовательных разделения MS, анализ называется MS/MS/MS или MS3, и, в более общем смысле, когда проводят n последовательных разделений MS, анализ называется MSn.

Среди способов, осуществляющих несколько последовательных разделений, особенно пригодны для разделения MS2 режим SRM (мониторинг отдельных реакций) в случае детекции или анализа одной молекулы-мишени, или режим MRM (мониторинг множественных реакций) в случае детекции или анализа нескольких молекул-мишеней. Аналогично, режим MRM3 особенно пригоден для разделения MS/MS/MS. В этом случае используют термин "направленная масс-спектрометрия".

В случае детекции в однократном режиме MS, полученное отношение масса/заряд коррелирует с молекулой-мишенью, подлежащей детекции.

В случае детекции в режиме MS/MS, в основном добавляют две стадии по сравнению с анализом MS, которые представляют собой:

i) фрагментацию молекулярных ионов, называемых ионами-предшественниками, с получением ионов, называемых фрагментарными ионами 1 поколения, и

ii) разделение ионов, называемых фрагментарными ионами 1 поколения, согласно их массе (m/z)2, причем отношение (m/z)1 соответствует отношению (m/z) ионов-предшественников.

Таким образом, получают отношение масса/заряд фрагментарных ионов 1 поколения, которое коррелирует с молекулой-мишенью, подлежащей детекции. Термин "фрагментарный ион первого поколения" означает ион, образующийся из иона-предшественника с последующей стадией фрагментации и отношением массы к заряду m/z, отличающимся от иона-предшественника.

Пары (m/z)1 и (m/z)2 обозначают переходы и являются характерными для характеристических ионов, подлежащих детекции.

Выбор характеристических ионов, подлежащих детекции для коррелирования с молекулой-мишенью, осуществляют специалисты в данной области в соответствии со стандартными способами. Их выбор преимущественно приводит к анализам, которые являются настолько чувствительными, насколько возможно, насколько специфичными, насколько возможно, и настолько надежными, насколько возможно, с точки зрения воспроизводимости и достоверности. В способах, разработанных для отбора протетипических пептидов (m/z)1, и фрагмента первого поколения (m/z)2, выбор в основном основан на интенсивности ответа. Для дальнейших деталей см. V. Fusaro et al. [18]. Для предсказания всех возможных пар переходов специалисты в данной области могут использовать коммерческое программное обеспечение, такое как программное обеспечение MIDAS и программное обеспечение MRM Pilot от Applied Biosystems или MRMaid [19]. Также можно использовать базу данных, называемую PeptideAtlas, сконструированную F. Desiere et al. [20] для объединения всех MRM-переходов пептидов, описанных научным сообществом. Эта база данных PeptideAtlas свободно доступна через Интернет. Для небелковых молекул также можно использовать базы данных, например, такие как база данных, доступная через программное обеспечение Cliquid от компании Applied Biosystems (США).

Альтернативный подход для выбора протеотипических пептидов, (m/z)1 и (m/z)2, состоит в использовании секторов фрагментации MS/MS, полученных в других исследованиях. Эти исследования могут представлять собой, например, фазы разработки и идентификации биомаркеров посредством протеомного анализа. Этот подход был предложен Thermo Scientific в ходе встречи пользователей [19]. Это дает возможность получить список предполагаемых переходов из пептидов, идентифицированных экспериментально с помощью программного обеспечения SIEVE (Thermo Scientific). Определенные критерии подробно описаны J. Mead et al. [19] для выбора ионов (m/z)1 и (m/z)2 и подробно описаны далее:

- Следует избегать пептидов с внутренними участками расщепления, т.е. с внутренним лизином или аргинином, если за лизином и аргинином не следует пролин.

- Следует избегать пептидов с аспарагином или глутамином, поскольку они могут подвергаться дезаминированию.

- Следует избегать пептидов с N-концевым глутамином или глутаминовой кислотой, поскольку они могут самопроизвольно образовывать цикл.

- Следует избегать пептидов с метионином, поскольку они могут окислиться.

- Следует избегать пептидов с цистеином, поскольку они могут необратимо модифицироваться в ходе возможной стадии денатурации, восстановления и блокирования тиольных функциональных групп.

- Пептиды с пролином можно считать благоприятными, поскольку они, как правило, образуют интенсивные фрагменты в MS/MS с одним в высокой степени преобладающим пиком. Однако один в высокой степени преобладающий фрагмент не дает возможности подтвердить тип перехода в комплексной смеси. Действительно, только одновременное присутствие нескольких характеристических фрагментов дает возможность подтвердить, что действительно выявлен желаемый ион-предшественник.

- Следует избегать пептидов, имеющих пролин рядом с C-концом (положение n-1) или во втором положении относительно C-конца (положение n-2), поскольку в этом случае размер фрагментарного пептида первого поколения обычно считается слишком малым, чтобы быть достаточно специфическим.

- Выбор фрагментов, имеющих массу, превышающую массу предшественника, является предпочтительным для обеспечения специфичности. Для этого необходимо выбрать ион-предшественник с двойным зарядом и выбрать наиболее интенсивный фрагментарный ион первого поколения, имеющий массу, большую чему предшественника, т.е. фрагментарный ион первого поколения с одним зарядом.

Фрагментацию выбранных ионов-предшественников проводят в ячейке для фрагментации, такой как модели тройного квадрупольного типа [21], или типа ионной ловушки [22] или времяпролетного (TOF) типа [23], что также позволяет разделить ионы. Фрагментацию(и) обычно проводят путем столкновения с инертным газом, таким как аргон или азот, в электрическом поле, путем фотовозбуждения или фотодиссоциации с использованием интенсивного источника света, столкновения с электронами или радикальными частицами, путем применения разности потенциалов, например, во времяпролетной трубе, или с помощью любого другого способа активации. Характеристики электрического поля обуславливают интенсивность и природу фрагментации. Таким образом, электрическое поле, применяемое в присутствии инертного газа, например, в квадруполе, обуславливает энергию столкновения, передаваемую ионам. Эта энергия оптимизируется специалистами в данной области для увеличения чувствительности перехода, подлежащего анализу. В качестве примера можно варьировать энергию столкновения между 5 и 180 e -В в q2 в масс-спектрометре AB SCIEX QTRAP® 5500 от компании Applied Biosystems (Foster City, США). Аналогично специалисты в данной области могут оптимизировать длительность стадии столкновения и энергию возбуждения, например, в ионной ловушке, для обеспечения более чувствительного анализа. В качестве примера, можно варьировать эту длительность, называемую временем возбуждения, от 0,010 до 50 мс и энергию возбуждения от 0 до 1 (произвольная единица) в Q3 в масс-спектрометре AB SCIEX QTRAP® 5500 от компании Applied Biosystems.

Наконец, детекцию выбранных характеристических ионов проводят общепринятыми способами, в частности с помощью детектора и системы обработки. Детектор собирает ионы и генерирует электрический сигнал, интенсивность которого зависит от количества собранных ионов. Затем полученный сигнал амплифицируют так, чтобы он мог быть обработан компьютером. Компьютерная система для обработки данных позволяет конвертировать информацию, полученную детектором, в спектр масс.

Принципом режима SRM или также режима MRM является определенный выбор иона-предшественника для фрагментации, а затем определенный выбор одного из фрагментарных ионов. Для таких применений обычно используют устройства тройного квадрупольного типа или гибриды тройной квадруполь-ионная ловушка.

В случае тройного квадрупольного устройства (Q1q2Q3), используемого в режиме MS2, для цели анализа или детекции белка-мишени, первый квадруполь (Q1) позволяет фильтровать молекулярные ионы, соответствующие протеотипическим пептидам, характерным для белка, подлежащего анализу и полученным в ходе предшествующей стадии расщепления согласно их отношению массы к заряду (m/z). Только пептиды, имеющие искомое отношение масса/заряд протеотипического пептида, отношение, называемое (m/z)1, передаются на второй квадруполь (q2) и играют роль ионов-предшественников для последующей фрагментации. Анализатор q2 позволяет фрагментировать пептиды с отношением масса/заряд (m/z)1 на фрагментарные ионы первого поколения. Фрагментацию обычно обеспечивают путем столкновения пептидов-предшественни