Устройство для изменения траектории космических объектов

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к средствами защиты и предназначено для изменения орбиты массивных космических тел, угрожающих столкновением с Землей. Устройство состоит из корпуса, системы наведения и ориентации, лазерного дальномера. В корпусе расположен термоизолированный контейнер с гидридом металла, полученным электрохимическим способом насыщения или на основе никелевой матрицы, имеющей различные варианты насыщения их водородом. В головной части корпуса в стволе расположен набор из ударных элементов, как правило, от 2 до 5 штук, имеющих свою систему наведения и ориентации. Устройство сближается с космическим телом с третьей космической скоростью. При соударении с космическим объектом ударных элементов высвобождается большая внутренняя энергия и образуется воронка, играющая роль «сопла» для продуктов взрывов указанных элементов. Техническим результатом изобретения является более эффективное изменение траектории полета угрожающего космического тела. 1 ил.

Реферат

Изобретение предназначено для изменения орбиты массивных космических тел, приближающихся к Земле.

Известен «КОМПЛЕКС БОРЬБЫ С АСТЕРОИДАМИ». RU Заявка №2003107601 А, МПК 7 B64G 1/00.

Комплекс борьбы с астероидами, содержащий ракетоноситель с системой управления его движением в виде совокупности блоков ракетных двигателей, расположенных по окружности с центром на продольной оси ракетоносителя и могущих создавать с помощью конических мишеней, возбуждаемых импульсами лазерного излучения, поступательное и вращательное движение ракетоносителя, и с взрывным устройством в виде кассеты с совокупностью выбрасываемых вблизи астероида субснарядов, причем каждый субснаряд содержит коническую мишень, возбуждаемую импульсом лазерного излучения, и подрывается при столкновении с астероидом или с помощью головки самонаведения - при прохождении вблизи него, а также содержащий радиопеленгатор наведения, осуществляющий пеленгование ракетоносителя по сигналам радиопередатчика, размещенного на ракетоносителе, и наведение его путем передачи команд по линии радиосвязи на борт ракетоносителя.

Недостатком является низкая эффективность этого способа, высокая стоимость комплекса для изменения орбиты очень массивных космических тел.

Известна конструкция «БЕЗВЗРЫВНАЯ МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ РАКЕТА С ДВУХСТОРОННИМ ДЕЙСТВИЕМ И ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ АСТЕРОИДА, ПОСРЕДСТВОМ ТОЛКАЮЩИХ ТЯГОВЫХ ГАЗОВ НИЖНЕЙ-ЗАДНЕЙ ЧАСТИ РАКЕТЫ». RU Заявка №98107985 А, МПК 7 B64G 9/00.

1. Группа многоступенчатых ракет носителей, каждая из которых содержит: например жидкостные ракетные двигатели, стабилизатор, бак горючего, бак окислителя, приборный отсек с аппаратурой системы управления, отличающаяся тем, что ракета носитель выполнена в виде многоступенчатой ракеты двойного действия и содержит три части: многоступенчатую ракету носитель целенаправленного тягового действия нижнюю-заднюю часть, верхнюю-переднюю часть обратного тормозного действия и сгораемый головной обтекатель, внутри которого закреплен раструб, в котором выполнены отверстия по окружности и к которому закреплена, например, спиральная пружина, при этом ракетные двигатели нижней-задней, целенаправленной части ракеты выполнены с большей тяговой мощностью, тогда как верхняя-передняя, обратного действия часть ракеты снабжается ракетными двигателями меньшей тяговой мощностью для выбрасывания газов на период стыковки.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что при его использовании необходимо выполнить условие: чтобы продольная ось центральной ракеты двухстороннего действия и всей группы этих ракет и их факелы тяговых двигателей были бы направлены на астероид под оптимально выгодным острым углом относительно первоначальной траектории движения астероида, при этом демпферное устройство выполнено для плавного стыкования упомянутых ракет с астероидом.

Недостатком является низкая эффективность этого способа, высокая стоимость комплекса для изменения орбиты очень массивных космических тел.

Известен «СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ ПОЛЕТА ОБЪЕКТА В ВИДЕ КРУПНОГО МЕТЕОРИТА, АСТЕРОИДА ИЛИ ЯДРА КОМЕТЫ, С УВОДОМ ЕГО В СТОРОНУ ОТ ОРБИТЫ ЗЕМЛИ». RU Патент №2547315 С1, МПК B64G 99/00 (2009.01), МПК B64G 1/56 (2006.01).

Изобретение относится к космонавтике и может быть использовано для защиты Земли от космических объектов (КО). Формируют линию воображаемой окружности на поверхности КО и равномерно по поверхности воображаемого купола, опирающегося на эту окружность, устанавливают группы зарядов, воздействуют на КО последовательно серией, согласованной с геометрическими размерами и плотностью КО, взрывов, отделяющихся от космических перехватчиков с системой управления, двигателями коррекции траектории полета, двигателями выравнивания скоростей и устройством наведения на цель, пространственно распределенных групп ядерных или термоядерных зарядов взрывчатых веществ с детонатором, жидкостью и дистанционным устройством одновременного подрыва всех зарядов группы в приповерхностных слоях метеоритно-кометного вещества, при этом в вершине воображаемого купола производят взрыв зарядов большей, или равной, или меньшей мощностей, а остальные взрывы производят зарядами равной мощности. Воображаемый купол формируют сферической, эллиптической, параболической и произвольной формами. Изобретение позволяет изменить траекторию полета КО к Земле без разрушения (ПРОТОТИП).

Недостатком является низкая эффективность этого способа, высокая стоимость комплекса для изменения орбиты очень массивных космических тел, необходимость применения радиоактивных боевых частей поражения.

Техническим результатом является изменение скорости и/или траектории полета космического объекта.

Технический результат достигается тем, что при столкновении устройства с космическим объектом происходит суммирование импульса энергии удара и реактивного импульса от выброса продуктов взрыва гидрида металла и обломков космического объекта, так как устройство летит на встречных или угловых курсовых траекториях в космическому объекту, а в корпусе расположен термоизолированный контейнер с гидридом металла, полученного электрохимическим способом насыщения или на основе никелевой матрицы, имеющей различные варианты насыщения их водородом, причем в головной части корпуса в стволе расположен набор из «ударных» ядер, как правило, от 2 до 5 штук, имеющих свою систему наведения и ориентации, изготовленных из гидрида металла на основе никелевой матрицы, имеющей различные варианты насыщения их водородом.

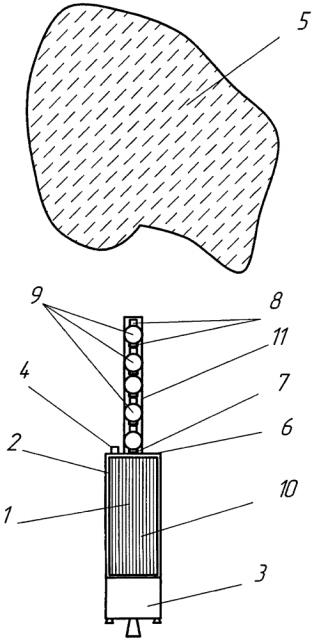

На чертеже изображено устройство для изменения траектории космических объектов.

Устройство для изменения траектории космических объектов (1) состоит из корпуса (2), системы наведения и ориентации (3), лазерного измерителя расстояния и положения на орбите (4) и запущено с Земли средством доставки с третьей космической скоростью. Устройство летит на встречных или угловых курсовых траекториях в космическому объекту (5), а в корпусе (2) расположен термоизолированный контейнер (6) с гидридом металла (10), полученного электрохимическим способом насыщения или на основе никелевой матрицы, имеющей различные варианты насыщения их водородом, причем в головной части (7) корпуса (2) в стволе (11) расположен набор из «ударных» ядер (9), как правило, от 2 до 5 из имеющих свою систему наведения и ориентации (8), состоящих из гидрида металла да основе никелевой матрицы, имеющей различные варианты насыщения их водородом, структуры металла и сплава с определенной степенью дефектности осуществлены электрохимическим методом с использованием в качестве нанообразующих добавок бор. Получение электрохимическим способом системы Ni-B-H, в которой, варьируя содержанием примеси неметалла - бором, можно увеличить содержание включаемого водорода. Насыщаемые электрохимическим методом системы NiBx, где х=0…0,5, и имеющие порядка 3% вес. водорода при необходимости можно получить больше.

Структуры металла и сплава с определенной степенью дефектности получены электрохимическим методом с использованием в качестве нанообразующих добавок бора. Получение электрохимическим способом системы Ni-B-H, в которой, варьируя содержанием примеси неметалла - бором, можно увеличить содержание включаемого водорода. Насыщаемые электрохимическим методом системы NiBx, где х=0…0,5, и имеющие порядка 3% вес. водорода.

Гидрид сплава на основе никелевой матрицы, имеющей различные варианты насыщения их водородом, начинает активно выделять водород при температуре выше 200°С, а температура обшивки устройства будет до 120°С. Даже очень тонкая полированная поверхность с вакуумной прокладкой от гидрида на основе матрицы никелевого сплава обеспечит комфортное состояние хранения гидрида, и на термозащиту нужно минимальное количество массы устройства. Возможно использование и другого материала, а именно: в металлической никелевой матрице методом ионной имплантации синтезирована электрохимическая система, например, Ni-In композит с фазовым составом Ni70In30, имеющим структуру, способную удерживать допированный водород, а также последующую термодесорбцию водорода. Образцы с содержанием водорода порядка 8-10% от веса.

Известно из Интернета: - http.//www.elite-games.ru/downloads/science/bipf.pdf. «КОСМИЧЕСКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ ЕЕ БОЕПРИПАСЫ И ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ОБЩИЙ ОБЗОР»

«…Когда скорость соударения переваливает за 10 км/с, то снаряд и преграда ведут себя уже не как твердые тела, а как жидкости. Снаряд "расплескивает" материал мишени и сам при этом "срабатывается". Именно так действует кумулятивная струя. Из-за высоких температур происходит частичная ионизация вещества в зоне соударения. Диаметр канала в веществе мишени существенно (в 4-5 раз и более) превышает калибр снаряда. При дальнейшем увеличении скорости процесс ионизации идет все более интенсивно. Интересно отметить, что именно на такой скорости (10,2 км/с) предполагалась встреча медного ударного модуля, в виде шарового сегмента массой 370 кг, с ядром кометы Tempel 1 в рамках эксперимента Deep Impact, выполненного в июле 2005 г. Ожидалось, что диаметр кратера составит 80-100 м, а глубина 30-40 м. После столкновения оценки изменились - диаметр кратера 200 м, а глубина 50 м.

Высокоскоростной удар при скоростях соударения больших 20 км/с (так называемый гиперскоростной удар) изучен недостаточно. Качественная картина состоит в том, что в пределе (на очень большой скорости соударения порядка сотен км/с) картина взаимодействия поражающего элемента и преграды, по всей видимости, стремиться к картине, которая характерна для воздействия на вещество плазменных сгустков. Но при прочих равных условиях, поражающий эффект такого соударения все же больше, поскольку все вещество снаряда практически мгновенно превратится в плазму, более плотную, чем та, которую можно получить в специальных ускорителях плазмы. Косвенно результат гиперскоростного удара мы можем оценить по размерам кратеров на поверхности ближайших к нам планет без атмосферы - Луны и Меркурия».

При запуске с Земли средства доставки устройство достигает третьей космической скорости и по траектории летит навстречу с космическим объектом (5) (КО). Встреча устройства (1) и КО (5) происходит на встречных или угловых курсовых траекториях к траектории полета КО (5). Скорость КО (5) достигает от 10 до 30 км/с. Вторая космическая скорость равна 11 км/с. Суммарная встречная скорость движения КО (5) и головной части составит до 41 км/ с (41000 м/с). «Кинетическая энергия (Е) тела массой m=1000 кг со скоростью v=41000 м/с равна 840500000000 Дж (величина массы взята условно).

http://www.calc.ru/kineticheskaya-energiya/massa-1000+skorost-41000.

Гидрид никеля - бинарное неорганическое соединение металла никеля и водорода с формулой NiH2. В 1 объеме металла содержится до 1,5 объема жидкого водорода.

Известно о повышении эффекта насыщения металла атомарным водородом в присутствии бора, Власов Н.М., Звягинцева А.В. Математическое моделирование водородной проницаемости металлов / Монография. Воронеж: ВГТУ, 2012. 247 с.

Известно из Интернета: http://www.ihism.ru/Docs/IHISM-14%20-%20program.pdf.

«ВЛИЯНИЕ БОРА НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ И ПРИМЕСНЫХ ЛОВУШЕК ДЛЯ АТОМОВ ВОДОРОДА В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ». А.В. Звягинцева. Воронежский государственный технический университет, Россия.

«…Материалы данной работы направлены на рассмотрение возможности применения электрохимических систем для аккумулирования водорода. Электролитические металлы и сплавы, в отличие от металлургических систем, имеют другой механизм взаимодействия.

Во-первых, водород на электроде (катоде) выделяется совместно с образующимися атомами металла согласно уравнениям:

Во-вторых, наличие атомного водорода (реакция 2) повышает вероятность взаимодействия металла с водородом.

В-третьих, по дефектам структуры наиболее вероятно взаимодействие атома водорода. Поэтому процесс наводороживания электрохимических систем отличается от взаимодействия водорода с металлами металлургического производства…

Впервые исследования возможности электрохимических систем к поглощению водорода проводили по двум направлениям:

1. Формирование структуры металла и сплава с определенной степенью дефектности: за счет введения в основной металл примесей неметаллов в электролит, способствующих получению мелкокристаллической структуры с оптимальной степенью дефектности формируемой электрохимической системы, которые являются местами закрепления водорода. За счет формирования структурных и примесных ловушек для атомов водорода в структуре металла.

2. Дополнительное введение водорода в подготовленную металлическую матрицу методом ионной имплантации».

«…Основными достоинствами металлогидридных систем хранения связанного водорода являются: высокая объемная плотность водорода, приемлемый интервал рабочих давлений и температур, постоянство давления при гидрировании и дегидрировании, возможность регулирования давления и скорости выделения водорода, высокая чистота выделяемого водорода, компактность и безопасность в работе.

Гидриды металлов и сплавов реагируют с водородом согласно уравнению:

где М - металл, сплав твердого раствора или интерметаллид; s - атомное отношение водорода к металлу.

Реакция экзотермическая и обратимая, то есть водород может быть восстановлен путем нагрева гидрида и для его хранения не требуется сложных криостатных систем. Извлечение свободного водорода для большинства металлов осуществляется при невысоких температурах 185-230°С и, соответственно, малозатратно по энергии…»

Водород в системах, формируемых электрохимическим методом, содержится в атомарном состоянии.

За время столкновения 0.0005 с выделяется водород Н+. Он просто не успевает превратиться в молекулу Н2.

NiH2=Ni+2H+ => 1 моль NiH2=1 моль Ni+2 моль атомарного Н+=>

61 г = 59 г + 2 г

1 моль = 22.4 л газа в нормальных условиях

3 моль = 67.2 л газа

В 1 кг NiH2 содержится 16.39 молей и получается 1101.4 литра атомарного газа. Учитывая, что содержание бора не более 3-5% от общей массы гидрида, его не учитываем при расчетах.

Разогрев этого газа до уровня плазмы вызывает эффект фугасного взрыва. А продукты этого взрыва вылетают узконаправленно из воронки на теле КО (5), создавая реактивный импульс, противоположный направлению движения КО (4). Скорость КО (4) изменится, а значит, изменится и орбита его движения.

Для полного разрушения сплава на основе никелевой матрицы, имеющей различные варианты насыщения их водородом, необходима энергия до 15 МДж на 1 кг сплава.

Из выше приведенного расчета энергия соударения 1 кг равна 840500000 Дж. Следовательно, этой кинетической энергии движения достаточно для полного уничтожения в атомарное состояние до 56 кг сплава.

Излишек этой энергии в замкнутом объеме пойдет на разогрев атомарного газа до сверхвысоких температур. Даже при КПД в 10% разогрев газа может быть выше 10000 °C/

При подлете к КО (4) из ствола выбрасываются, как правило, от 2 до 5 управляемых дистанционно «ударных» ядер из гидрида. Каждое из «ударных» ядер имеет систему наведения и ориентации движения и коррекции траектории полета. «Ударные» ядра отделяются друг от друга с интервалом 0.001 с или интервалом времени полного оборота КО (5) при его вращении с большой угловой скоростью. Таким образом, выстроенные в одну линию все «ударные» ядра и само устройство попадают в одну точку на КО (5). Время взрыва одного ударного ядра составляет 0,0005 с. Последствие всех взрывов от падения «ударных» ядер - создается глубокая воронка на поверхности КО (5). В эту воронку попадает устройство (1). Взрыв от энергии контейнера с гидридом на основе никелевой матрицы, имеющей различные варианты насыщения их водородом, происходит на дне уже созданной воронки. В результате взрыва и создания большого объема «плазмы» происходит реактивный импульс, направленный против направления столкновения. Стенки воронки имеют форму сопла ракетного двигателя. Такая форма воронки позволяет узко направить истечение плазмы и увеличить КПД. Кроме того, все импульсы суммируются. А именно, это реактивный импульс и импульс от столкновения всех частей устройства (1). Кроме выброса плазы происходит выброс материала КО (5). Это тоже увеличивает суммарную мощность импульса. Происходит замедление скорости полета КО (4), а значит, и орбиты его полета в Солнечной системе. КО (5) начинает отклоняться к Солнцу.

Для космических объектов массой несколько тысяч тонн достаточно 1 устройства (1). Для большей массы КО (5) необходимо несколько таких устройств (1). При таком воздействии на КО (5) не используются опасные вещества с радиоактивным боевым зарядом. Стоимость устройства (1) минимальна. Устройство (1) используется полностью для выполнения необходимого маневра КО (5).

Технико-экономические показатели устройства значительно выше прототипа, т.к. стоимость ядерного заряда значительно выше, а с точки зрения экологии преимущество подавляющее. Исключаются катастрофические последствия для экологии Земли, при аварийной ситуации на старте и выходе в космос атомного заряда.

Перечень позиций.

1. Устройство для изменения траектории космических объектов

2 Корпус

3. Система наведения и ориентации

4. Лазерный измеритель расстояния и положения на орбите

5. Космический объект (КО)

6. Термоизолированный контейнер

7. Головная часть

8. Систему наведения и ориентации «ударных» ядер

9. «Ударное» ядро

10. Гидрид металла

11. Ствол

Устройство для изменения траектории космических объектов, состоящее из корпуса, системы наведения и ориентации, лазерного дальномера и запущенное с Земли средством доставки с третьей космической скоростью, и устройство летит на встречных или угловых курсовых траекториях к космическому объекту, отличающееся тем, что в корпусе расположен термоизолированный контейнер с гидридом металла, полученного электрохимическим способом насыщения или на основе никелевой матрицы, имеющей различные варианты насыщения их водородом, в головной части корпуса в стволе расположен набор из ударных элементов, как правило, от 2 до 5 штук, имеющих свою систему наведения и ориентации, изготовленных на основе никелевой матрицы, имеющей различные варианты насыщения их водородом.