Распределительная подстанция среднего напряжения

Иллюстрации

Показать всеИспользование – в области электротехники. Технический результат – повышение компактности и устойчивости к внутренним дугам. Согласно изобретению распределительная подстанция (1) среднего напряжения содержит множество функциональных блоков (4), размещенных рядом в первом направлении, причем: по меньшей мере, один функциональный блок (10, 20, 30) распределительного устройства содержит три ячейки (50), выполненные с возможностью прерывать ток, протекающий через них. Каждая ячейка (50) содержит идентичную первую и вторую соединительные клеммы (60), сформированные посредством вставки (62), закрытой герметичным образом в изолирующей опоре (64) и выступающей из нее через соединительную поверхность вставки (62), расположенную в центре диска упомянутой опоры (64). Диски первой и второй клемм каждой ячейки (50) выровнены во втором направлении, ортогональном первому направлению. Два функциональных блока (4) содержат три соединительных наконечника (220), которые формируют один конец соединителя (200), содержащего на своем втором конце соединительное устройство (202) для соединения с клеммами (60) ячейки (50) распределительного устройства. Функциональные блоки (4) соединены друг с другом соединительными шинами (100), содержащими два соединительных устройства (102), которые являются аналогичными и выполнены с возможностью наложения на соединительные устройства (202) соединителей (200). Соединительные устройства (102, 202) содержат металлическую соединительную вставку (110, 210), встроенную в деформируемую изолирующую опору (104, 204) и открытую из нее в центре двух соединительных поверхностей, причем длина вставки (110, 210) меньше, чем толщина опоры (104, 204) в состоянии покоя. 14 з.п. ф-лы, 19 ил.

Реферат

Область техники

Изобретение относится к оптимизации распределительной подстанции среднего напряжения, в которой модульная конструкция связана с упрощением соединения между блоками электрических распределительных устройств подстанции.

Предшествующий уровень техники

В электрическом оборудовании, в частности в распределительных подстанциях среднего напряжения MV (также иногда называемых высоковольтными HVA), т.е. около 1-52 кВ или 75кВ, различные блоки распределительных устройств для прерывания тока и/или измерения должны быть электрически соединены друг с другом. Кроме того, вследствие высоких напряжений и чтобы защищать их, полезно изолировать соединения посредством формовки и даже покрытия их металлом для того, чтобы увеличивать компактность сборки и управлять электрическим полем.

Были разработаны различные решения, в частности, с установкой жестких шин, соединенных с блоками распределительных устройств. Затем вставляются штепсельные соединители внешнего или внутреннего конусного типа согласно стандарту EN 50181. Альтернативное решение, обеспечивающее возможность уменьшать общие размеры, в частности высоту, представлено в документе EP 2063495. Это решение, использующее сжимаемые плоские интерфейсы, дополнительно облегчает операции соединения.

Использование этого типа соединения, благодаря простоте и компактности, дополнительно позволяет спроектировать распределенную подстанцию с оптимизированной модульной конструкцией.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Среди прочих преимуществ, задачей изобретения является предложение распределительной подстанции среднего напряжения, модульная конструкция которой оптимизирована посредством различных элементов, относящихся, в частности, к системе соединений.

Изобретение относится, в частности, к распределительной подстанции, содержащей множество размещенных рядом функциональных блоков, включающих в себя блок распределительного устройства, причем упомянутые блоки предпочтительно имеют одинаковую ширину или ширины, которые кратны одинаковому шагу, соответствующему ширине функционального блока распределительного устройства. По меньшей мере, два функциональных блока содержат наконечники для соединения с наружной частью, упомянутые наконечники стандартизированы и предпочтительно покрыты конусовидной жесткой оболочкой. Наконечники формируют часть соединителей, другой конец которых сформирован посредством соединительного устройства, которое содержит металлическую соединяющую вставку, закрытую деформируемой изолирующей опорой, из которой она открывается в центре двух соединительных поверхностей. Длина вставки меньше, чем толщина опоры в положении покоя, упомянутая опора сжимается в подстанции, когда соединительное устройство электрически соединяется с элементом подстанции.

Каждый функциональный блок распределительного устройства содержит три ячейки распределительного устройства, выровненных в направлении глубины подстанции, причем каждая ячейка предпочтительно выполнена из вакуумного патрона, включенного последовательно с двухпозиционным или трехпозиционным селекторным переключателем. Ячейки содержат две соединительных клеммы, взаимодействующих с соединительными устройствами соединителей и сформированных посредством металлической вставки, герметично закрытой в изолирующей опоре, из которой вставка открывается в центре соединительного диска. Диски ячеки ориентированы противоположным друг другу образом снаружи ячейки, диски клемм секций распределительных устройств формируют две параллельных плоскости в распределительной подстанции.

Функциональные блоки подстанции соединяются друг с другом посредством экранированных соединительных шин, которые содержат, на каждом конце, соединительные устройства той же природы, что и соединительные устройства соединителей с наконечником. Преимущественно шины экранированы, как и соединители с наконечником и клеммы и любой другой соединяющий элемент подстанции.

Функциональные блоки могут содержать функциональную группу, расположенную над отсеком, через который проходят кабели, и перед отводящей газ вытяжной трубой. Предпочтительно, отсеки, в которых проходят кабели, все имеют одинаковую высоту, и наконечники для соединения с внешним окружением, которые выходят из верхней части отсеков, все выровнены на одинаковой высоте.

Распределительная подстанция согласно изобретению может также содержать функциональный измерительный блок, который содержит средства измерения напряжения, которые соединены посредством ответвляющихся кабелей с соединительными шинами для соединения между блоками. На одном конце, а предпочтительно на обоих концах, соединительные кабели содержат соединительные устройства, аналогичные соединительным устройствам шин и соединителей. Соединительные клеммы средства измерения напряжения выполнены с возможностью согласовываться с кабелем и могут, в частности, быть аналогичны соединительным клеммам ячеек распределительных устройств. Функциональный измерительный блок может дополнительно содержать вертикальные соединительные шины, чтобы допускать соединение на шинах, идущих от нижних клемм ячеек распределительных устройств блока, смежного с верхними клеммами ячеек распределительных устройств другой стороны. Вспомогательные устройства подходящего коленчатого типа тогда устанавливаются так, что те же соединительные шины, что и соединяющие два функциональных блока, могут быть использованы в качестве вертикальных шин.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Другие преимущества и признаки станут более понятными из последующего описания конкретных вариантов осуществления изобретения, приведенных только в иллюстративных и в неограничивающих целях примеров, представленных на приложенных чертежах.

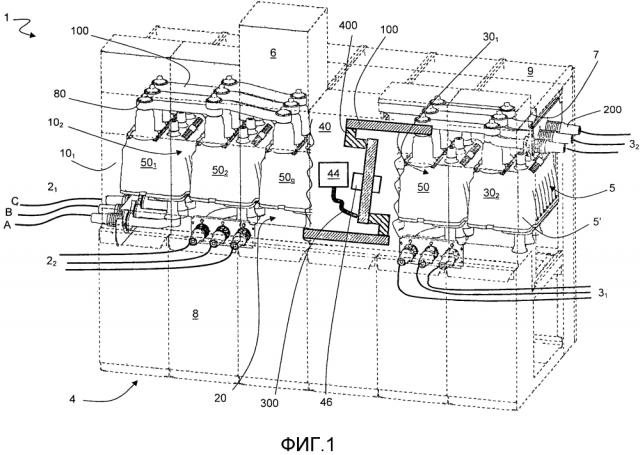

Фиг. 1 изображает распределительную подстанцию среднего напряжения согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения.

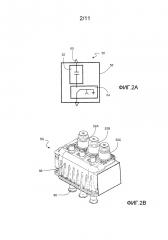

Фиг. 2A и 2B представляют ячейку для прерывания и разъединения тока в двух конфигурациях для подстанции согласно варианту осуществления изобретения.

Фиг. 3A и 3B изображают соединение в распределительной подстанции согласно варианту осуществления изобретения, в частности, с примером соединительной шины.

Фиг. 4A и 4B изображают модификации других элементов распределительной подстанции, чтобы оптимизировать предпочтительное соединение подстанции согласно изобретению.

Фиг. 5A представляет соединитель для предпочтительной распределительной подстанции согласно варианту осуществления изобретения, фиг. 5B и 5C изображают два варианта его осуществления.

Фиг. 6A, 6B и 6C изображают компоновки соединителей для распределительной подстанции согласно изобретению.

Фиг. 7 представляет функциональный измерительный блок для распределительной подстанции среднего напряжения.

Фиг. 8A и 8B изображают кабель для соединения в распределительной подстанции согласно варианту осуществления изобретения.

Фиг. 9 представляет элемент для соединения в распределительной подстанции согласно варианту осуществления изобретения.

Фиг. 10A изображает кожух функционального блока распределительной подстанции согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения со схемой протекания газа; фиг. 10B представляет укрупненный вид элемента корпуса.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Как изображено на фиг. 1, электрическая распределительная подстанция 1 среднего напряжения (MV) устанавливается между входом 2 электроэнергетической системы и, по меньшей мере, одним фидером 3 потребителя, который питает различные нагрузки. Функции прерывания тока и/или заземления, в частности, выполняются для каждой фазы A, B, C подачи энергии на уровне подстанции 1. Могут быть добавлены другие функции, в частности, измерения различных параметров.

Распределительные подстанции 1, таким образом, содержат несколько типов устройств, которые связаны друг с другом. Известны модульные системы, в которых каждый функциональный блок содержит средство для выполнения, по меньшей мере, одной функциональности и может быть связан с другим функциональным блоком, того же или другого типа, чтобы формировать сборку, удовлетворяющую требованиям потребителя как можно лучше; см., например, предложение SM6 от Schneider Electric.

Функциональный блок 4 MV-подстанции 1 содержит кожух, который обычно выполнен из металла, содержащий, по меньшей мере, один электрический аппарат и снабженный средством, обеспечивающим возможность доступа к соединительным элементам между блоками 4, а также к внешним выводам 2, 3. Преимущественно, все блоки имеют идентичную ширину, например, 375 мм или кратные этому шагу. Традиционно, кожух сформирован из нескольких отсеков, включающих в себя, в частности, функциональную MV-группу 5, которая окружена другими элементами, выполняющими различные функции. В частности, корпус 6, расположенный выше, зарезервирован для защиты от пониженного напряжения, измерительных и управляющих аппаратов Его глубина обычно соответствует толщине отсека 5’ управления функциональной группы 5, а его другие размеры, в частности, его высота, могут изменяться согласно устройствам, которые он размещает в себе. Предпочтительно, LV-корпус 6 изготавливается, как описано в документе FR 2950202, и может быть связан с кабельным желобом 7, позволяющим "прятать" кабели, которые необходимы для него, этот кабельный желоб 7 также выполнен с возможностью проходить вертикально в отсеке 5’ управления функциональной группы 5. Ниже функциональной группы 5, традиционно может быть размещен нижний отсек 8, предназначенный для управления кабелями и MV-входами/фидерами преимущественно выполненный согласно патентной заявке FR 11 03799. Как указано дополнительно, нижний отсек 8, в предпочтительном варианте осуществления, выполнен для протекания газов и предпочтительно связан с задним отсеком 9 функционального блока 5, чтобы оптимизировать упомянутое протекание газа.

MV-группа 5 может выполнять различные функции и, в частности, соответствует группе 10, 20, 30 распределительных устройств или измерительной группе 40. В рамках прерывания тока функциональный модуль 5 содержит отсек 5’ управления на своей передней панели, а электрический распределительный аппарат 50 для прерывания трех фаз A, B, C размещается в кожухе 12, обычно выполненном из металлической пластины и имеющем прямоугольную форму.

В предпочтительном варианте осуществления изобретения распределительные аппараты 50A, 50B, 50C идентичны для каждой фазы и находится в соответствии с ячейками, как описано в документе FR 2940516. В частности, как изображено на фиг. 2A, ячейка 50 распределительного устройства содержит последовательно вакуумный патрон 52, выполняющий функцию прерывания и разъединения, и двухпозиционный селектор 54, который может принимать положение рабочего состояния, обеспечивающее возможность протекания тока, и положение заземления (альтернативно, селектор 54 может принимать необязательное третье разомкнутое положение). Последовательное соединение заземляющего селектора 54 обеспечивает возможность выполнять разъединение посредством ячейки небольших размеров и без использования гексафторида серы, который способствует парниковому эффекту, включенному в событие последующего отказа вакуумного патрона 52.

В преимущественном варианте осуществления селектор 54 размещается в ограждающем кожухе 56. Возможны различные варианты: как схематично изображено на фиг. 2A, кожух 56’ размещает в себе все элементы 52, 54 ячейки 50 распределительного устройства. Возможно объединять все три секции 50A, 50B, 50C одной и той же группы 5 в одном и том же кожухе. В предпочтительном варианте осуществления, изображенном на фиг. 2B, три селектора 54 функциональной группы 10, 20, 30 размещаются в одном едином кожухе 56. Вакуумные патроны 52A, 52B, 52C, которые соединены с ним, остаются внешними по отношению к упомянутому кожуху 56, в то же время прикреплены к нему плотным герметичным образом так, чтобы формировать сборку 50, ни один элемент которого не находится на воздухе кроме клемм 60 соединения. Возможны другие альтернативы.

Как оговорено выше, распределительная подстанция 1 содержит множество функциональных блоков 4, несколько из них 10, 20, 30 способны содержать ячейки 50 распределительных устройств. В частности, в изображенном варианте осуществления, можно увидеть, что два токовых ввода 21, 22 соединены с подстанцией 1, что представляет типичную конфигурацию разомкнутой энергетической системы или системы с двумя ответвлениями. Каждый из вводов 21, 22 связан с секцией 501, 502, выполняющей функцию переключателя для того, чтобы изолировать цепь от номинального тока. Три контакта 50A, 50B, 50C, соединенные с тремя проводниками каждого ввода 2, размещаются в одном и том же кожухе 12 группы 10 распределительных устройств.

Две входные линии затем соединяются на уровне сборной шины, чтобы соединяться с общим прерывателем цепи, установленным в соседний блок для того, чтобы выполнять защиту панели путем прерывания токов короткого замыкания. Предпочтительно, распределительный аппарат 50g группы 20 общего прерывателя цепи принципиально аналогичен переключающим аппаратам 501, 502 входных модулей 10.

После модуля 20 общего прерывателя цепи общая линия продолжает идти к другим функциональным блокам 4, согласно требованиям, в частности, чтобы оканчиваться несколькими фидерами 31, 32, обеспечивающими возможность питать определенные потребителем нагрузки, каждый фидер 3 связан с группой 30 прерывателей цепи защиты трансформатора, служащей в целях прерывания возможных пробоев, возникающих в MV/LV-трансформаторах ниже по линии от подстанции 1. Здесь, опять же, распределительный аппарат 50 группы 30 может иметь принципы работы, аналогичные предыдущим. Предпочтительный вариант осуществления ячеек 50 распределительных устройств фактически обеспечивает возможность выполнения различных функций с помощью идентичных распределительных аппаратов, с модификацией нескольких параметров и, в частности, только материала, используемого для изготовления контактных площадок вакуумного патрона 52.

Хотя такая модульность уменьшает число производственных образцов и облегчает установку подстанции 1, она остается зависимой от соединений между блоками 4, и скоро станет очевидно, что управление последними может оказаться сложным, а также потребует определенного объема пространства. По причинам компактности, но, прежде всего, чтобы упрощать соединения между электрическими аппаратами, согласно изобретению, соединения выполняются посредством шин 10 с плоской поверхностью контакта, принцип и вариант осуществления которых описаны, в частности, в документе EP 2063495.

В частности, как изображено на фиг. 3, шина 100 соединяет две ячейки 501, 502, 50g блоков 101, 102, 20 посредством соединительных устройств 102, расположенных на каждом из ее концов, и, главным образом, сформирована посредством опоры 104, выполненной из изолирующего материала, с двумя противоположными поверхностями, выполненными для соединения, которые являются, по существу, плоскими, параллельными друг другу, круглыми (наиболее подходящая форма для управления различными диэлектрическими явлениями и для оптимизации ориентации комплектов) и допускающими наложение, так что шина 100 может быть использована без предпочтительной ориентации. Вообще, шина 100 симметрична, и соединительные устройства 102 идентичны, их поверхности соединения параллельны друг другу.

Изолирующая опора 104, кроме поверхностей соединения, покрыта проводящим или полупроводящим слоем 106, имеющим толщину, которая определяется согласно его сопротивляемости, с тем, чтобы получать достаточное покрытие 106, чтобы выполнять электростатическое экранирование сборки. Поддержание электрического поля внутри изолирующей опоры 104 обеспечивает возможность увеличения компактности соединений, осуществляемых посредством шины 100, снабженной таким устройством 102.

Соединительное устройство 102 содержит соединительную вставку 110 с высокой электрической проводимостью, обычно выполненную из меди или алюминия, которая проходит сквозь толщу соединительного устройства 102, между двумя плоскими и параллельными соединяющими поверхностями, которые доступны на каждой стороне изолирующего основания 104. Соединяющая вставка 110 центрирована в изолирующей опоре 104 и является симметричной при круговом вращении для того, чтобы в максимальной степени управлять диэлектрическими ограничениями. Чтобы оптимизировать диэлектрическую прочность, соединяющая вставка 110 интегрирована в изолирующую опору 104 и, в частности, изолирующий материал формуется поверх вставки 110, так что поверхность контакта между двумя составами 104, 110 полностью управляема и лишена пустых пространств (или пространств, заполненных воздухом). По тем же причинам, соединяющая вставка 110 содержит выпуклость в изолирующей опоре 104, ее центральный диаметр, таким образом, больше, чем диаметр соединяющих поверхностей, на уровне которой изолирующий материал формирует поперечное сужение, или горловину, 112 вокруг вставки для того, чтобы уменьшать электрическое поле на уровне тройной точки взаимодействия на стороне, где расположена вставка. Проводящая вставка 110 некоторым образом заключается в изолирующий материал 104.

Соединительные устройства 102 одной и той же шины 100 связаны друг с другом посредством стержня 114, имеющего высокую единую электропроводность с соединяющей вставкой 110 и имеющего размер согласно току, протекающему в нем. Стержень 114 является несжимаемым, но чтобы обеспечивать определенную гибкость, соответствующую допуску в относительном позиционировании соединительных устройств 102 в направлении соединения (ортогональном поверхностям соединения, поперечное сечение стержня 114 "делается плоским", продолговатой формы.

Проводящий связующий стержень 114 также интегрирован на своих концах в изолятор 104 соединительного устройства 102. По оставшейся своей длине остальная часть, соответствующая видимой длине стержня 114, покрыта изолятором 116, который обеспечивает достаточную диэлектрическую прочность. Чтобы уменьшать необходимое пространство вокруг шины 100, устанавливается электростатическая экранирующая оболочка 118 остальной части. Набор изолирующих компонентов 104, 116 соединительной шины 100 фактически создается на одном этапе на всех проводящих элементах 110, 114. Тем же образом, экран 106, 118 является цельным.

Как изображено на фиг. 3A, полезно иметь две геометрические формы, доступные для шин 100, 100’, в частности, с шиной 100, соединительные устройства 1021, 1022 которой лежат в одной плоскости, и шиной 100’, в которой два устройства 102’2, 102’g смещены друг от друга в направлении, ортогональном их поверхности, на высоту вставки 110. Это делает возможным компенсацию различий уровня вследствие последовательного соединения двух шин 100, 100’, чтобы последовательно соединять три ячейки 501, 502, 50g. Преимущественно, смещение достигается посредством формирования изгиба 120 на шине 100’, изгиб 120 предпочтительно соответствует половине длины стержня 114 и центрируется.

Чтобы предотвращать пробои, когда выполняется электрическое соединение, и обеспечивать плотный контакт между наложенными соединительными устройствами 102, 102’ двух шин 100, 100’, изолирующий материал опор 104 является деформируемым, и, в частности, его толщина может быть уменьшена посредством ортогонального сдавливания между двумя противоположными лицевыми поверхностями. В частности, опора 104 получается посредством формования эластомера, диэлектрические качества которого известны и оптимизированы, в частности, EPDM-резины (EPDM значит этилен-пропилен-монодиен), или силикона. Таким образом, что касается предпочтительного производства шины 100, проводящий сердечник (вставки + стержень) 110, 114 изготавливается первым, в частности, из алюминия для 630 А или из меди для 1250 А, посредством существующих технологий, например, посредством штамповки или формования. Эта сборка формуется с изолятором 104, 116 из эластомера EPDM-типа, преимущественно с наличием связывающего вещества, чтобы обеспечивать способную к сцеплению и бездефектную поверхность контакта между проводящим сердечником и изолирующим покрытием. Экран 106, 118 может быть достигнут, например, на очищенной от заусенцев внешней поверхности, посредством формовки с эластомером того же типа, но насыщенного проводящими частицами, который обеспечивает возможность сохранять те же свойства деформации на всем соединительном устройстве 102, между изолирующим телом 104 и экраном 106.

Высота проводящей вставки 110, определенная посредством расстояния между ее двумя соединяющими поверхностями, следовательно, меньше, чем толщина изолирующей опоры 104 в состоянии покоя. Ортогональное сжатие изолирующей опоры 104 может действовать на соединительные поверхности опоры 104, так что разделяющее их расстояние равно упомянутой высоте. В работе изолирующие поверхности приводятся в соприкосновение, и деформация выполняется до тех пор, пока проводящие соединяющие поверхности вставки 110 не будут находиться в контакте друг с другом, и сборка удерживается в этом положении фиксирующим средством, пока требуется электрическое соединение.

Размер изолирующей опоры 104, а также толщина горловины 112 зависят от размера проводящей вставки 110, которая в свою очередь определяется уровнем тока, который протекает в ней, и электромеханическими ограничениями. Размеры стержня 114 также определяются природой используемого проводящего материала и током, протекающим в нем. В частности, для подстанции 1 согласно предпочтительному варианту осуществления рекомендуемыми размерами для соединительных устройств 102 являются: диаметр 84 мм для высоты в 42 мм гибкого материала 104, выполненного с возможностью сжиматься до высоты 38 мм алюминиевой вставки 110. Может быть только одна шина этого вида для подстанций 17 и 24 кВ, которая обеспечивает возможность управления запасами, чтобы оптимизировать их, уменьшая число производственных образцов. Согласно предпочтительному варианту осуществления длина шин 100 между двумя соединительными устройствами 1021, 1022 (взятая от вставки до вставки 110), соответствующая ширине функционального блока 4, эквивалентна высоте ячейки 50 распределительного устройства, взятой от клеммы до клеммы 60, т.е. равна 375 мм для того, чтобы обеспечить возможность"замены" группы 5 шиной 100 (см. дополнительно на фиг. 1 и 7).

Поскольку соединительное устройство 102 шины 100 выполнено, чтобы соединяться с клеммой 60 электрического аппарата, и поскольку простота сборки подразумевает две противоположные поверхности соединительных устройств 102 шин 100, которые идентичны, клеммы 60 ячеек 50 распределительных устройств выполнены соответственно, в частности, с "расплющиванием", чтобы достигать плоского интерфейса. В частности, как изображено на фиг. 4A, аналогично соединительному устройству 102, клемма 60 содержит соединяющую вставку 62, центрированную в изолирующей опоре 64, контактные поверхности вставки 62 и опоры 64 выполнены с возможностью накладываться на соответствующие поверхности 110, 104 соединительного устройства 102 шины 100. Клемма 60, которая предпочтительно экранирована, главным образом, состоит из изолирующего материала, отформованного поверх вставки 62, и преимущественно формирует горловину 66 под контактной поверхностью, что оптимизирует диэлектрические характеристики. В предпочтительном варианте осуществления клемма экранирована и выступает из ячейки 50 на высоту около 30 мм. Изолирующий материал 64 клеммы предпочтительно является недеформируемым, поверхность клеммы 60 является плоским диском и подходит для контакта и сжатия с соединительным устройством 102 шины 100.

Чтобы гарантировать, что соединительные устройства удерживаются в "сжатом" положении, предусмотрено фиксирующее средство. Преимущественно, фиксирующее устройство 80, в дополнение к выполнению сжатия сборки и удерживания последнего в закрепленном положении, выполняет изоляцию поверхности соединительного устройства 102, которая остается свободной (противоположной поверхности электрического соединения). В частности, фиксирующее устройство 80 содержит плоскую поверхность с размером, по меньшей мере, равным поверхности соединения, и формирует изолирующее покрытие, форма которого оптимизирована для диэлектрической прочности. Чтобы обеспечивать герметичность и максимальную защиту от пробоев, материал 82 фиксирующего и закрывающего устройства 80 является недеформируемым, в частности, например, полимерным материалом термоотверждаемого типа или даже термопластичногоо типа, предпочтительно эпоксидной смолой. Металлическое покрытие 84 защищает этот материал и обеспечивает непрерывность экрана. Внешняя форма устройства 80 может быть выполнена с возможностью включать в себя вспомогательные устройства, например, датчики для датчика детектора напряжения (VDS) или датчика индикатора наличия напряжения (VPIS).

Чтобы упрощать установку и фиксацию, закрывающее и фиксирующее устройство 80 содержит связывающее средство 86, которое может работать в сочетании с соединительными устройствами 102. В частности, болт или поршневой палец 86 выступает из центра плоской поверхности фиксирующего устройства 80 и взаимодействует с отверстием 180, просверленным в центре соединяющих вставок 110 соединительного устройства 102. Отверстие 180 может быть с резьбой, но предпочтительно большего диаметра, чем у поршневого пальца 86, который зафиксирован на другой стороне подсоединенной сборки, в частности, непосредственно в клемме 60, которая содержит подходящее резьбовое отверстие 70.

Как представлено выше, группы 10, 20, 30 распределительных устройств распределительной подстанции 1, каждая, содержат три токопрерывающих контакта 52A, 52B, 52C для каждой из фаз питания. По причинам компактности предпочтительно, чтобы ячейки 50 функционального блока 4 были выровнены в направлении глубины кожуха 12. Таким образом, шины 100A, 100B, 100C, соединяющие две секции распределительных устройств двух соседних модулей друг с другом, параллельны друг другу и передней панели подстанции 1 и являются, по существу, прямыми, без какого-либо большого изгиба или отклонения (см. также фиг. 6A). Эта конфигурация обеспечивает возможность лучшей видимости для технического обслуживания и для установки, а также дает в результате то, что общие размеры подстанции сохраняются небольшими.

Соединение входа системы 2 энергоснабжения и/или с фидером 3 потребителя достигается обычным образом посредством интерфейсов внешнего конусообразного типа, главным образом, A, B или C-типа, или других, согласно стандарту EN 50181, т.е. наконечников, выступающих наружу из кожуха 12 групп 10, 30, последние обычно остаются закрытыми, после того как подстанция 1 установлена. Причем этот тип наконечника имеет частично стандартизированный профиль, сформированный участком конуса, например, имеющим длину 90 мм и диаметры 46/56 мм для C-типа, в который вставляется подходящий отделяемый соединитель, которым снабжен конец кабелей 2, 3.

Для оптимального использования в подстанции согласно изобретению, наконечник располагается на одном конце соединителя 200, изображенного на фиг. 5A, и действует как интерфейс между аппаратами 50 блоков 5 и потребительской системой 2, 3 энергоснабжения. Второй конец соединителя 200, в форме рога в представленном варианте осуществления, таким образом, снабжен соединительным устройством 202, которое может быть установлено на клемму 60 ячейки 50 распределительного устройства и/или соединительное устройство 102 шины 100. Соединительное устройство 202 соединителя 200 преимущественно идентично соединительному устройству 102 ранее описанной шины 100, и, в частности, содержит сжимаемую изолирующую опору 204, выполненную из эластомера, покрытую электростатическим экраном 206, и через который проходит проводящая вставка 210 меньшей длины, чем толщина опоры 204, размеры последней аналогичны размерам, приведенным ранее, через которую предпочтительно просверлено отверстие 208, обеспечивающее возможность вставки закрывающего и фиксирующего устройства 80.

Тем же образом, связывающая часть 212 удлиняет соединительное устройство 202, со стержнем 214, надежно прикрепленным к вставке 210, в направлении внешнего соединяющего наконечника. Здесь, опять же, стержень 214 и вставка 210 являются цельными, и изолирующая опора 204, отформованное поверх вставки 210, расширяется тем же изолятором 216 вокруг стержня 214, который имеет предпочтительно продолговатое поперечное сечение, чтобы легко компенсировать какие-либо отклонения в выравнивании. Устанавливается экран 218.

На другом конце стержня 214 и его покрытия 216 рог 200 содержит соединяющий наконечник 220. Как представлено ранее, наконечник 220 имеет стандартизированную внешнюю форму. В настоящее время этот тип наконечника изготавливается из термопластичного материала, так что может быть легко выполнено вытягивание. Однако поскольку соединитель 200 согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения содержит гибкую формовку 216 вокруг проводящего стержня 214, формовка проводящего сердечника термоотверждаемым материалом будет подразумевать изготовление рога 200 в двух раздельных частях, создание дополнительных поверхностей контакта, не говоря уже о сложности и стоимости такого производства.

Наоборот, использование наконечника 220, изготовленного по модели соединительного устройства 202, т.е. со сжимаемой внешней поверхностью, нежелательно. В действительности, соединение на наконечнике 220 должно иметь возможность прерываться обычным образом, посредством вытягивания, в течение всего срока эксплуатации распределительной подстанции 1, т.е. около 40 лет при обычной работе. Однако присоединение штепсельного кабеля на гибком конусе, в дополнение к проблемам, обусловленным высоким коэффициентом трения, вызывает явления приклеивания, связанные с наличием поверхности контакта эластомер/эластомер между съемным соединителем кабеля и натягиваемой опорой поперечного элемента. Эти явления приклеивания могут приводить к повышению усилий по извлечению кабеля до 90 даН и более, усилия рассматриваются стандартом как соответствующие неподдающимся извлечению.

Согласно предпочтительному варианту осуществления соединитель 200 достигается посредством моноблочной части, которая содержит установку жесткой оболочки 222 для вытягивания наконечника 220, расширение металлической вставки посредством проводника 224 тока в оболочке 222 и открытие для соединения и сохранения эластомерной опоры 226 между оболочкой 222 и проводником 224 тока, причем упомянутая эластомерная опора 226 расширяет опору 204 соединительного устройства 202, что обеспечивает возможность соединения рога 20 простым нажатием на шину 100 и/или клемму 60, как описано выше.

Оболочка 222 предпочтительно выполнена из термопластичного материала, в частности, полиамида 6, наполненного стекловолокном. Проводящая сборка 210, 214, 224 рога 200 изготавливается цельным образом, в предпочтительном варианте осуществления из алюминия, со стандартизированным отверстием, которое может быть резьбовым, 228 на конце в оболочке 222 согласно типу изготовленного стандартизированного наконечника. Изолирующий эластомер 226 выполняется между оболочкой 222 и ее проводящей вставкой 224, в продолжение опоры 204, 216 соединительного устройства 202 и связывающей части 212, и цельным образом с последней. Чтобы избегать добавления жесткой муфты вокруг эластомера, предпочтительно выполняется введение гибкого эластомера 204, 216, 226 вокруг проводника 210, 214, 224, но в ранее установленной оболочке 222. Для того чтобы обеспечивать возможность такого введения по всей внутренней поверхности оболочки 222 и выгонять воздух, который может оставаться в этом узком объеме, форма элементов выбирается точным образом.

В частности, в предпочтительном варианте осуществления, изображенном на фиг. 5B, форма металлической вставки 224 на уровне наконечника потребителя модифицируется так, чтобы сужаться, по существу, с тем же наклоном, что и наклон, предписанный оболочке 222 стандартом. Например, для наконечника C-типа внешний наклон α, формирующий конус, равен 3°. На уровне оболочки 222 преимущественно постоянной толщины, содержащейся между 2 и 5 мм (достаточная толщина, чтобы обеспечивать относительную жесткость, необходимую для легкого натягивания входных и фидерных кабелей 2, 3), вставка 224 получает этот наклон α. Толщина эластомера, отформованного поверх, таким образом, остается постоянной, предпочтительно больше 5 мм, например, около 6 мм, что упрощает протекание и особенно вулканизацию и, следовательно, отсутствие формирования пузырьков внутри изолятора или на поверхностях контакта между материалами. Что касается соединительного устройства, поверхности контакта между деформируемым изолятором и оболочкой, относительно вставки, являются герметичными.

Длина конусообразной части проводящей вставки 224 больше, чем длина части наконечника 220. Часть наконечника 220 фактически выполнена непосредственно для вставки кабельного соединения, но часть соединителя 200, выступающая из кожуха подстанции 1, длиннее. Преимущественно, проводящая вставка 224 сужается на всем участке 230 соединителя, выходящим с наружи подстанции и служащим в целях сборки, в частности, чтобы противостоять силам, способным оказывать воздействие в соединении между горизонтальным соединяющим наконечником 220 и вертикальной стенкой кожуха, следовательно, с максимальной толщиной металла, которая обеспечивает возможность противостоять механическим силам на этом уровне. На этой крепежной части 232, расширяющей наконечник 220, хотя возможно расширять оболочку 222, является предпочтительным отформовывать вставку 224 непосредственно посредством изолятора 226, без какой-либо жесткой защиты. Преимущественно, для того чтобы упрощать процесс производства, толщина формовки сохраняется на этом уровне.

После того как сборка из проводящего сердечника + эластомера + оболочки изготовлен, выполняется экранирование "свободного" эластомера, т.е. эластомера, который не заключен в оболочку 222. Экранирование, в частности, выполняется посредством формовки 218 тем же эластомером, что и в изолирующей опоре 216, но насыщенным проводящими частицами, и идентичным связывающей части 212. Чтобы достигать целостности в соединителе 200, форма оболочки 222 оптимизируется на уровне ее соединения 234 с крепежной частью 232. В частности, как изображено, если толщина оболочки 222 постоянна по длине наконечника 220, ее конец формируется с формой выемки, обеспечивающей возможность заключения части жесткой оболочки 222 внутри толщи изолятора 226. Формованный экран 218 предпочтительно также проходит вокруг этой конечной части, чтобы формировать четыре слоя на участке соединения 234, изображенном на фиг. 5B, в частности, для того, чтобы уменьшать электрическое поле в останавливающей области экранирования.

Возможно устанавливать экран 218 постоянной толщины вокруг крепежной части 232, в действительности, за исключением конца вокруг оболочки 222. Однако в преимущественном варианте осуществления участок крепежной части 232 связан с элементами, обеспечивающими возможность выполнять прикрепление к кожуху подстанции 1, и является предпочтительным предоставлять корпус 236 для этих элементов. Таким образом, как изображено, на протяжении 45-50 мм внешняя поверхность крепежной части 232 имеет постоянный диаметр, меньший, чем диаметры, окружающие его, чтобы формировать кольцевую канавку 236, к которой возможно присоединять жесткий элемент 240, выполненный с возможностью прикрепляться к стенке функциональных блоков 4, такой как листовая пластина.

Альтернативно, в частности, для некоторых реже используемых стандартизированных наконечников 220, изготовление вставок 224 с конусообразным наконечником может оказаться очень дорогостоящим, тем более, что литьевая пресс-форма также должна быть модифицирована, чтобы сохранять толщину постоянной. Может быть предпочтительным модифицировать соединитель 250 и использовать более традиционную вставку 254 с цилиндрическим наконечником в круговом вращении до самого ее конца, изобра