Электрофотографический фиксирующий элемент, фиксирующее устройство и электрофотографическое устройство формирования изображения

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в электрофотографической системе. Настоящее изобретение направлено на обеспечение фиксирующего элемента, который имеет гибкую поверхность и который может передавать большое количество тепла запечатываемому материалу и тонеру в течение короткого периода времени. Фиксирующий элемент содержит подложку, эластичный слой и разделительный слой. При этом коэффициент тепловой активности в глубинной области от поверхности разделительного слоя составляет 1,5 кДж/(м2×К×с0,5) или более. Глубинная область соответствует длине термодиффузии, когда переменнотоковая температурная волна, имеющая частоту 10 Гц, воздействует на поверхность разделительного слоя. Поверхностная микротвердость каучука составляет 85 градусов или менее. Технический результат – обеспечение устойчивой передачи тепла тонеру и запечатываемому материалу с одновременным подавлением чрезмерного прижимного давления на тонер. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 10 ил., 13 табл.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к электрофотографическому фиксирующему элементу. Настоящее изобретение также относится к фиксирующему устройству и электрофотографическому устройству формирования изображения с использованием данного элемента.

Уровень техники

Как правило, в термофиксирующем устройстве для использования в электрофотографической системе, такой как лазерный принтер или копировальное устройство, вращающиеся элементы, такие как пара нагреваемых валиков и валик, пленка и валик, лента и валик и лента и лента, находятся в прижимном контакте друг с другом.

В таком случае запечатываемый материал, содержащий изображение, которое создает нефиксированный тонер, вводится в прижимную контактную часть (фиксирующий зазор), образованную между вращающимися элементами, и нагревается, и, таким образом, тонер плавится, фиксируя изображение на запечатываемом материале, таком как бумага.

Вращающийся элемент, с которым вступает в контакт нефиксированное тонерное изображение, содержащееся на запечатываемом материале, называется «фиксирующий элемент», и в зависимости от формы это может быть фиксирующий валик, фиксирующая пленка или фиксирующая лента.

В качестве таких фиксирующих элементов известны элементы, имеющие следующую конфигурацию.

Конфигурация, в которой подложка, изготовленная из металла, термостойкого полимера или другого материала, покрывается кремнийорганическим каучуковым эластичным слоем, имеющим термостойкость, и разделительным слоем, изготовленным из фторполимера, причем между этими слоями находится кремнийорганическое каучуковое связующее вещество. Конфигурация, в которой разделительный слой образован формированием покрытия из покровного материала, содержащего фторполимер, на кремнийорганический каучуковый эластичный слой и вжиганием покрытия при температуре, равной или составляющей более чем температура плавления фторполимера.

Фиксирующий элемент, имеющий такую конфигурацию, может охватывать и плавить тонерное изображение в фиксирующем зазоре без чрезмерного сжатия тонерного изображения с использованием превосходной упругой деформации кремнийорганического каучукового эластичного слоя. Таким образом, фиксирующий элемент имеет эффект предотвращения смещения и растекания изображения, а также улучшение смешения цветов, в частности, при фиксации цветного изображения многоцветной структуры. Фиксирующий элемент также имеет эффект соответствия неоднородностям волокон бумаги в качестве запечатываемого материала, чтобы предотвращать возникновение неоднородности плавления тонера.

Кроме того, требуемая функция фиксирующего элемента заключается в том, чтобы передавать запечатываемому материалу достаточное количество тепла для мгновенного плавления тонера в части фиксирующего зазора.

Для решения такой проблемы известна конфигурация, описанная в патентном документе 1, в которой имеющий высокую теплоемкость материал вводится в часть фиксирующего элемента, что позволяет фиксирующему элементу приобретать высокую теплоемкость, и в результате этого увеличивается количество тепла, поступающего в запечатываемый материал. Поскольку таким способом можно увеличивать количество тепла, которое сохраняется в фиксирующем элементе, данная конфигурация считается эффективной для целей экономии электроэнергии и повышения скорости.

Кроме того, в патентном документе 2 была предложена фиксирующая лента, в котором углеродные волокна, изготовленные методом выращивания из паровой фазы, содержатся в эластичном слое, и в результате этого повышается теплопроводность эластичного слоя. Кроме того, авторы изобретения предложили термофиксирующий элемент, в котором углеродные волокна и ингибирующий ориентацию компонент углеродных волокон, такой как диоксид кремния, оксид алюминия или оксид железа, содержится в эластичном слое, и в результате этого повышается теплопроводность эластичного слоя в направлении толщины (патентный документ 3).

Список цитируемой литературы

Патентная литература

Патентный документ 1: японская выложенная патентная заявка № 2004-45851

Патентный документ 2: японская выложенная патентная заявка № 2002-268423

Патентный документ 3: японская выложенная патентная заявка № 2006-259712

Сущность изобретения

Техническая проблема

При этом, как описано выше, в процессе фиксации тепловая энергия передается запечатываемому материалу и тонеру в части фиксирующего зазора, образованной между фиксирующим элементом, который находится в контакте с нефиксированным тонером и прижимным элементом, который с противоположной стороны примыкает к фиксирующему элементу. Таким образом, тонер плавится, проходит через фиксирующий зазор, а затем охлаждается и затвердевает и в результате этого фиксируется на запечатываемом материале, формируя фиксированное изображение.

Хотя ширину фиксирующего зазора в фиксирующем блоке можно устанавливать надлежащим образом в зависимости от конфигураций фиксирующего элемента и прижимного элемента, а также от прилагаемого давления, данная ширина, как правило, устанавливается большей в имеющем более высокую скорость и больший размер устройстве и меньшей в имеющем меньшую скорость и меньший размер устройстве. Причина такой установки заключается в том, что обеспечивается надлежащая продолжительность выдерживания запечатываемого материала в фиксирующем зазоре (продолжительность выдерживания), и в результате этого достаточное количество тепла передается тонеру для его плавления. В частности, в случае цветного изображения присутствуют нефиксированные тонерные изображения множества цветов, которые образуют множество слоев, и, таким образом, требуется большое количество тепла, чтобы обеспечивать достаточную фиксацию тонерных изображений.

Если продолжительность выдерживания обозначается T, ширина фиксирующего зазора обозначается N, и скорость транспортировки элемента, нагреваемого в фиксирующем блоке, обозначается V, то T, N и V удовлетворяют соотношению T=N/V.

Продолжительность выдерживания составляет приблизительно от 30 до 100 мс в обычном фиксирующем устройстве. Однако поскольку в настоящее время требуется повышенная скорость (увеличение скорости транспортировки (V)) и уменьшенный размер (уменьшение ширины фиксирующего зазора (N)), необходимо обеспечение фиксирующей способности при уменьшенной продолжительности выдерживания.

При исследовании производительности фиксирующего элемента авторы настоящего изобретения считали, что необходимо эффективно применять понятия длины термодиффузии и коэффициента тепловой активности, которые известны в области техники теплопереноса.

Когда исследуется термическое взаимодействие между фиксирующим элементом в фиксирующем зазоре и тонером или запечатываемым материалом, тепло периодически отводится от фиксирующего элемента тонером или запечатываемым материалом, которые представляют собой имеющие относительно низкую температуру материалы. Авторы настоящего изобретения считают, что когда тепло рассматривается как переменнотоковая температурная волна, имеющая частоту f, глубина от поверхности фиксирующего элемента в фиксирующем зазоре, которую достигает тепло, таким образом позволяет определить, в каком интервале от поверхности регулируются термические характеристики фиксирующего элемента.

Согласно настоящему изобретению, длина термической диффузии (μ) определяется как расстояние, на котором амплитуда переменнотоковой температурной волны затухает до 1/e, когда переменнотоковая температурная волна рассеивается в образце, и, как известно, она определяется следующим выражением (1). В следующем выражении (1) символ обозначает коэффициент термической диффузии образца.

μ=(α/(п×f))0,5 (1)

Когда это выражение рассматривается по отношению к фиксирующему элементу, считается, что термическое воздействие, которое принимает фиксирующий элемент, когда тепло передается от нагретого фиксирующего элемента к имеющим низкую температуру материалам, достигает заданной глубины от поверхности, причем данная глубина соответствует длине термической диффузии, которую определяют, подставляя коэффициент термической диффузии фиксирующего элемента и обратную величину продолжительности выдерживания в выражение (1).

Приведенное выше соображение может означать, что способность фиксирующего зазора передавать тепло от фиксирующего элемента к имеющим низкую температуру материалам практически регулируют посредством термических характеристик фиксирующего элемента в интервале от поверхности фиксирующего элемента до заданной глубины. Фиксирующий элемент, как правило, имеет многослойную конфигурацию, включающую в себя подложку, эластичный слой и разделительный слой, и, таким образом, длина термической диффузии, когда осуществляется термическое воздействие на поверхность элемента, зависит от толщины и термофизических свойств каждого слоя.

Кроме того, считается эффективным введение понятия коэффициента тепловой активности в способность фиксирующего элемента передавать тепло имеющим низкую температуру материалам. Таким образом, коэффициент тепловой активности представляет собой параметр, который используется как показатель способности передавать или отводить тепло, когда два предмета, имеющие различные температуры, приводятся в контакт друг с другом. Кроме того, коэффициент тепловой активности определяется следующим выражением (2).

b=(λ×Cp×ρ)0,5 (2)

В выражении (2) λ обозначает теплопроводность, Cp обозначает удельную теплоемкость при постоянном давлении, и ρ обозначает плотность, и коэффициент тепловой активности может быть вычислен как среднее значение по средневзвешенному процентному значению толщины в случае многослойной конфигурации. Кроме того, Cp×ρ обозначает теплоемкость в расчете на единицу объема, т. е. объемную теплоемкость.

Подводя итог приведенным выше соображениям, считается, что термические характеристики фиксирующего элемента практически определяются коэффициентом тепловой активности в глубинной области от поверхности, соответствующей длине термической диффузии.

В то же время для фиксирующего элемента, который описан выше, требуется не только повышение способности передавать тепло нагреваемому элементу, но также уменьшение микротвердости каучука на поверхности. Способность фиксирующего элемента передавать тепло нагреваемому элементу может быть повышена посредством увеличения содержания наполнителя в заданной глубинной области от поверхности фиксирующего элемента, соответствующей длине термической диффузии.

Однако увеличение количества наполнителя, вводимого в данную область, может вызывать повышение микротвердости каучука на поверхности фиксирующего элемента. Содержание наполнителя в эластичном слое традиционно регулируется надлежащим образом в зависимости от свойств наполнителя, который должен содержаться в эластичном слое, в целях подавления увеличения твердости фиксирующего элемента. Однако учитывая продолжительность выдерживания, составляющую от 30 мс до 100 мс, или более высокую скорость процесса электрофотографического формирования изображения в будущем, оказывается необходимым достижение такой конфигурации, чтобы иметь возможность решения двух противоречащих проблем на более высоком уровне, чем в традиционном способе.

Соответственно задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить фиксирующий элемент, который имеет гибкую поверхность и высокий коэффициент тепловой активности вблизи поверхности.

Следующая задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить фиксирующее устройство, которое может надлежащим образом фиксировать тонер на запечатываемом материале даже при короткой продолжительности выдерживания, а также электрофотографическое устройство формирования изображения.

Решение проблемы

Авторы настоящего изобретения выполнили интенсивные исследования в целях одновременного решения на более высоком уровне двух противоречащих задач, включая увеличение гибкости поверхности и повышение коэффициента тепловой активности вблизи поверхности. В результате этого авторы настоящего изобретения обнаружили, что может быть получен фиксирующий элемент, который содержит гибкий каучук, имеющий поверхностную микротвердость, составляющую лишь 85° или менее, независимо от наличия высокого коэффициента тепловой активности вблизи поверхности, причем это не может быть достигнуто посредством традиционной конфигурации. Настоящее изобретение выполнено на основании обнаружения данного факта.

Согласно одному аспекту настоящего изобретения, предлагается электрофотографический фиксирующий элемент, включающий подложку, эластичный слой и разделительный слой, в котором коэффициент тепловой активности в глубинной области от поверхности разделительного слоя составляет 1,5 кДж/(м2×К×с0,5), причем глубинная область соответствует длине термической диффузии, когда переменнотоковая температурная волна, имеющая частоту 10 Гц, воздействует на поверхность разделительного слоя, и поверхность каучука имеет микротвердость, составляющую 85° или менее.

Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения, предлагается фиксирующее устройство, включающее вышеупомянутый фиксирующий элемент и нагревательный блок фиксирующего элемента.

Согласно следующему аспекту настоящего изобретения, предлагается электрофотографическое устройство формирования изображения, включающее вышеупомянутое фиксирующее устройство.

Полезные эффекты изобретения

Согласно настоящему изобретению, может быть получен фиксирующий элемент, который имеет высокий коэффициент тепловой активности вблизи своей поверхности и одновременно гибкость поверхности. Кроме того, согласно настоящему изобретению, может быть получено фиксирующее устройство, которое способно устойчиво передавать достаточное тепло тонеру и запечатываемому материалу, одновременно подавляя чрезмерное прижимное давление на тонер.

Кроме того, согласно настоящему изобретению, может быть получено электрофотографическое устройство формирования изображения, которое способно устойчиво обеспечивать высокое разрешение изображения.

Краткое описание чертежей

Фиг. 1 представляет схематическое изображение поперечного сечения фиксирующего элемента согласно настоящему изобретению.

Фиг. 2 представляет схематическое изображение поперечного сечения в интервале 100 мкм от поверхности фиксирующего элемента согласно настоящему изобретению.

Фиг. 3 представляет иллюстративное изображение одного примера стадии изготовления эластичного слоя фиксирующего элемента согласно настоящему изобретению.

Фиг. 4 представляет иллюстративное изображение одного примера стадии изготовления разделительного слоя фиксирующего элемента согласно настоящему изобретению.

Фиг. 5 представляет иллюстративное изображение одного примера стадии изготовления разделительного слоя фиксирующего элемента согласно настоящему изобретению.

Фиг. 6 представляет изображение поперечного сечения одного примера фиксирующего устройства согласно настоящему изобретению.

Фиг. 7 представляет изображение поперечного сечения одного примера фиксирующего устройства согласно настоящему изобретению.

Фиг. 8 представляет изображение сечения одного примера электрофотографического устройства формирования изображения согласно настоящему изобретению.

Фиг. 9 представляет график, иллюстрирующий соотношение между количеством выращенных из паровой фазы углеродных волокон, введенных в эластичный слой, и коэффициентом тепловой активности.

Фиг. 10 представляет полученную сканирующим электронным микроскопом (SEM) микрофотографию материала эластичного слоя согласно настоящему изобретению.

Описание вариантов осуществления

Фиксирующий элемент согласно настоящему изобретению описан ниже на основе конкретной конфигурации.

Фиг. 1 представляет схематическое изображение поперечного сечения фиксирующей ленты в качестве фиксирующего элемента согласно настоящему изобретению. В фиксирующей ленте 1, которая проиллюстрирована на фиг. 1, ссылочная позиция 3 обозначает металлическую подложку, ссылочная позиция 4 обозначает эластичный слой, ссылочная позиция 6 обозначает разделительный слой, и ссылочная позиция 5 обозначает связующий слой, который соединяет эластичный слой 4 и разделительный слой 6.

В настоящем документе по отношению к каждой детали, такой как подложка 3, эластичный слой 4, связующий слой 5 и разделительный слой 6, толщина, коэффициент термической диффузии, плотность, удельная теплоемкость и теплопроводность являются такими, как определено в приведенной ниже таблице 1.

| Таблица 1 | |||||

| Толщина | Коэффициент термической диффузии | Плотность (ρ) | Удельная теплоемкость при постоянном давлении (Cp) | Теплопроводность | |

| Подложка 3 | t1 | α1 | ρ1 | c1 | λ1 |

| Эластичный слой 4 | t2 | α2 | ρ2 | c2 | λ2 |

| Связующий слой 5 | t3 | α3 | ρ3 | c3 | λ3 |

| Разделительный слой 6 | t4 | α4 | ρ4 | c4 | λ4 |

Степень затухания переменнотоковой температурной волны, воздействующей на разделительный слой 6, в разделительном слое 6 можно вычислить по величине соотношения между длиной термической диффузии (μ4f=(α4/(п×f))0,5), которую определяют коэффициент термической диффузии (α4) разделительного слоя 6 и частота f переменнотоковой температурной волны, и толщиной t4 разделительного слоя 6. Другими словами, когда выполняется соотношение t4≥μ4f, это соотношение означает, что переменнотоковая температурная волна в достаточной степени затухает в разделительном слое 6. Таким образом, длина термической диффузии (μf) фиксирующей ленты равняется μ4f.

С другой стороны, когда выполняется соотношение t4<μ4f, переменнотоковая температурная волна не затухает в достаточной степени в разделительном слое 6. Таким образом, переменнотоковая температурная волна проходит через разделительный слой 6 и достигает связующего слоя 5. Здесь степень затухания переменнотоковой температурной волны в связующем слое 5 можно вычислить следующим образом. Когда переменнотоковая температурная волна, которая проходит через разделительный слой 6 и достигает связующего слоя 5, выражается преобразованием частоты f2, выражение f2= α4/(п×(μ4-t4) производится посредством преобразования выражения 1.

Другими словами, когда выполняется соотношение t4<μ4f, можно считать, что его выполнение является эквивалентным воздействию переменнотоковой температурной волны, имеющей частоту f2, на связующий слой 5. Кроме того, степень затухания переменнотоковой температурной волны в связующем слое 5 можно вычислить по величине соотношения между длиной термической диффузии (μ3f=(α3/(п×f2))0,5), которую определяют коэффициент термической диффузии (α3) связующего слоя 5 и частота f2 переменнотоковой температурной волны, и толщины t3 связующего слоя. Другими словами, если выполняется соотношение t3≥μ3f, данное соотношение означает, что переменнотоковая температурная волна (f2) в достаточной степени затухает в связующем слое 5. Соответственно длина термической диффузии (μf) фиксирующей ленты равняется t4+μ3f.

С другой стороны, когда выполняется соотношение t3<μ3f, переменнотоковая температурная волна (f2) не затухает в достаточной степени в связующем слое 5 и достигает эластичного слоя 4. В этом случае степень затухания переменнотоковой температурной волны в эластичном слое 4 можно аналогичным способом вычислить следующим образом. Когда переменнотоковая температурная волна, которая проходит через связующий слой 5 и достигает эластичного слоя 4, выражается преобразованием частоты f3, выражение f3=α3/(п×(μ3f-t3)2) производится посредством преобразования выражения 1. Другими словами, когда выполняется соотношение μ3f>t3, можно считать, что его выполнение является эквивалентным воздействию переменнотоковой температурной волны, имеющей частоту f3 на эластичный слой 4. Кроме того, степень затухания переменнотоковой температурной волны в эластичном слое 4 можно вычислить по величине соотношения между длиной термической диффузии (μ2f=(α2/(п×f3))0,5), которую определяют коэффициент термической диффузии (α2) эластичного слоя 4 и частота (f3) переменнотоковой температурной волны, и толщиной t2 эластичного слоя 4. Другими словами, если выполняется соотношение t2≥μ2f, это соотношение означает, что переменнотоковая температурная волна (f3) в достаточной степени затухает в эластичном слое 4. Соответственно здесь длина термической диффузии (μf) фиксирующей ленты равняется t4+t3+μ2.

С другой стороны, когда выполняется соотношение t2<μ2f, переменнотоковая температурная волна (f3) не затухает в достаточной степени в эластичном слое 4 и далее достигает подложки 3. В этом случае степень затухания переменнотоковой температурной волны в подложке 3 можно аналогичным способом вычислить следующим образом. Когда переменнотоковая температурная волна, которая проходит через эластичный слой 4 и достигает подложки 3, выражается преобразованием частоты f4, выражение f4=α2/(п×(μ2f-t2)2) производится посредством преобразования выражения 1. Другими словами, когда выполняется соотношение t2<μ2f, можно считать, что его выполнение является эквивалентным воздействию переменнотоковой температурной волны, имеющей частоту f4, на подложку 3. Кроме того, степень затухания переменнотоковой температурной волны в подложке 3 можно вычислить по величине соотношения между длиной термической диффузии (μ1f=(α1/(п×f4))0,5), которую определяют коэффициент термической диффузии (α1) подложки 3 и частота (f4) переменнотоковой температурной волны, и толщиной t1 подложки 3.

Другими словами, если выполняется соотношение t1≥μ1f, это соотношение означает, что переменнотоковая температурная волна (f4) в достаточной степени затухает в подложке 3. Соответственно длина термической диффузии (μ1f) фиксирующей ленты здесь равняется t4+t3+t2+μ1f. С другой стороны, когда выполняется соотношение t1<μ1f, переменнотоковая температурная волна (f4) не затухает в достаточной степени даже в подложке 3 и попадает в среду (воздух или другую среду) на обратной стороне подложки 3. Таким образом, поскольку переменнотоковая температурная волна служит в качестве системы термического перехода через фиксирующую ленту, можно считать, что длина термической диффузии (μf) равняется t4+t3+t2+t1. Таким образом, определяется длина термической диффузии (μf), когда переменнотоковая температурная волна, имеющая частоту f, воздействует на поверхность фиксирующей ленты. Кроме того, посредством использования характеристического значения каждого из слоев, которые присутствуют в глубинной области от поверхности, причем данная область соответствует длине термической диффузии (μf), может быть определен коэффициент тепловой активности bf в глубинной области. Таким образом, в описанной выше конфигурации считается, что переменнотоковая температурная волна, имеющая частоту f, проходит через разделительный слой 6 и связующий слой 5 и в достаточной степени затухает в эластичном слое 4. В этом случае разделительный слой 6, связующий слой 5 и эластичный слой 4 присутствуют в глубинной области, которая соответствует длине термической диффузии. Если величины коэффициента тепловой активности в слоях здесь определяются как b6, b5 и b4 соответственно, то b6, b5 и b4 выражаются следующим образом:

b6=(λ6×c6× ρ6)0,5

b5=(λ5×c5× ρ5)0,5

b4=(λ4×c4× ρ4)0,5

После этого bf можно определить, используя следующее выражение, согласно средневзвешенному значению.

bf=((b6×t6)/(μf))+(b5×t5)/(μf))+(b4×t4)/(μf)).

Как описано выше, значение bf, определенное таким образом, служит в качестве параметра, отображающего термические характеристики как термофиксирующий элемент. Кроме того, чем больше значение bf, тем выше способность передачи тепла запечатываемому материалу.

Первый вариант осуществления

Далее настоящее изобретение будет описано с использованием в качестве примера фиксирующего элемента, в котором подложка 3, эластичный слой 4, связующий слой 5 и разделительный слой 6 расположены в указанной последовательности. Поверхность разделительного слоя 6 находится в контакте с элементом, подлежащим нагреванию. Согласно настоящему изобретению, никелированная пленка используется в качестве подложки 3, кремнийорганическое каучуковое связующее вещество используется в качестве связующего слоя 5, и трубка, изготовленная из сополимера (PFA) из тетрафторэтилена (TFE) и перфторалкилвинилового эфира (FVA), используется в качестве разделительного слоя 6. Значения толщины и разнообразных физических свойств подложки 3, связующего слоя 5 и разделительного слоя 6, представлены ниже в таблице 2.

| Таблица 2 | |||||

| Толщина (мкм) | Коэффициент термической диффузии (мм2/с) | Плотность (г/см3) | Удельная теплоемкость при постоянном давлении (Дж/г×К) | Теплопроводность (Вт(м×К)) | |

| Подложка 3 | 40 | 22,75 | 8,9 | 0,447 | 90,5 |

| Связующий слой 5 | 5 | 0,11 | 0,97 | 1,9 | 0,2 |

| Разделительный слой 6 | 10 | 0,12 | 2,17 | 0,96 | 0,24 |

После этого вычисляется длина термической диффузии (μ410), когда переменнотоковая температурная волна, имеющая частоту 10 Гц, воздействует на поверхность разделительного слоя такой фиксирующей ленты.

μ410=(0,12/(п×f))0,5=61,8×10-3 мм = 61,8 мкм

Поскольку это значение составляет более чем толщина (=10 мкм) разделительного слоя 6, переменнотоковая температурная волна не затухает в разделительном слое 6 и достигает связующего слоя 5. Кроме того, вычисляется длина термической диффузии (μ310) в связующем слое 5. Когда температурная волна, которая достигает связующего слоя 5 преобразуется в частоту (f2) переменнотоковой температурной волны, частота (f2) может определяться следующим выражением.

f2=0,12/(п×(μ410-t4)2)=14,2 Гц

Таким образом, достигается состояние, эквивалентное воздействию переменнотоковой температурной волны частотой 14,2 Гц на связующий слой 5. Таким образом, μ3 определяется следующим выражением.

μ310=(0,11/(π×f2))0,5=49,6 мкм

Поскольку это значение составляет более чем толщина (t3=5 мкм) связующего слоя 5, переменнотоковая температурная волна не затухает даже в связующем слое 5 и достигает эластичного слоя 4. Если эластичный слой 4 здесь имеет в достаточной степени высокий коэффициент тепловой активности, переменнотоковая температурная волна затухает в эластичном слое 4.

Согласно настоящему изобретению, величины коэффициента тепловой активности b6 и b5 разделительного слоя 6 и связующего слоя 5 можно вычислить, используя, соответственно, следующие выражения.

B6=(λ6×c6×p6)0,5=0,71 (кДж/(м2×К×с0,5))

B5=(λ5×c5×p5)0,5=0,61 (кДж/(м2×К×с0,5))

Когда температурная волна, которая достигает эластичного слоя 4, преобразуется в частоту (f3) переменнотоковой температурной волны, частота (f3) может определяться следующим выражением.

f3=0,11/(п×(μ310-t3)2)=17,6 Гц

Таким образом, достигается состояние, эквивалентное воздействию переменнотоковой температурной волны частотой 17,6 Гц на эластичный слой 4.

Далее предполагается случай, в котором каждый из слоев 4A, 4B, 4C и 4D, имеющий конфигурацию и значения физических свойств, которые представлены ниже в таблице 3, используется в качестве эластичный слой, и вычисляются длина термической диффузии и коэффициент тепловой активности.

| Таблица 3 | |||||

| Толщина (мкм) | Коэффициент термической диффузии (мм2/с) | Плотность (г/см3) | Удельная теплоемкость при постоянном давлении (Дж/г×К) | Теплопроводность (Вт(м×К)) | |

| Эластичный слой4A | 300 | 0,13 | 0,97 | 1,60 | 0,20 |

| Эластичный слой4B | 300 | 0,38 | 2,28 | 0,97 | 0,84 |

| Эластичный слой4C | 300 | 0,44 | 1,00 | 1,59 | 0,70 |

| Эластичный слой4D | 300 | 1,11 | 2,31 | 0,97 | 2,49 |

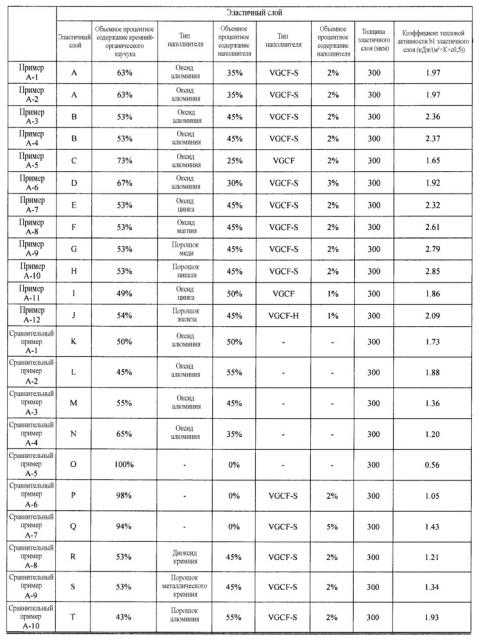

Согласно настоящему изобретению, эластичный слой 4A, эластичный слой 4B, эластичный слой 4C и эластичный слой 4D соответствуют материалу эластичного слоя для использования в сравнительном примере A-5, материалу эластичного слоя для использования в сравнительном примере A-3, материалу эластичного слоя для использования в сравнительном примере A-6 и материалу эластичного слоя для использования в примере A-3, которые описаны ниже соответственно.

Несмотря на подробное описание в разделах «Примеры» и «Сравнительные примеры», эластичный слой 4A составляет только продукт отверждения кремнийорганического каучука, отверждаемого присоединением, в котором отсутствует наполнитель, имеющий теплопроводность. Эластичный слой 4B изготавливают, осуществляя введение оксида алюминия в качестве наполнителя при объемном процентном содержании, составляющем 45%, в кремнийорганический каучук, отверждаемый присоединением, и отверждение полученного в результате вещества. Эластичный слой 4C изготавливают, осуществляя введение выращенных из паровой фазы углеродных волокон при объемном процентном содержании, составляющем 2%, в кремнийорганический каучук, отверждаемый присоединением, и отверждение полученного в результате вещества. Эластичный слой 4D изготавливают аналогичным способом, осуществляя введение оксида алюминия в качестве наполнителя при объемном процентном содержании, составляющем 45%, и выращенных из паровой фазы углеродных волокон при объемном процентном содержании, составляющем 2%, в кремнийорганический каучук, отверждаемый присоединением, и отверждение полученного в результате вещества.

Случай использования эластичного слоя 4A

Вычисляется длина термической диффузии (μ210(4A)) в эластичном слое 4A. Согласно настоящему изобретению, температурная волна, которая достигает эластичного слоя 4A, определяется как частота (f3) переменнотоковой температурной волны, и, таким образом, μ210(4A) определяется следующим выражением:

μ210(4A)=(0,13/(п×f3))0,5=48,5 мкм

и составляет менее чем толщина 300 мкм эластичного слоя. Другими словами, обнаружено, что переменнотоковая температурная волна в достаточной степени затухает в эластичном слое 4. Таким образом, длина термической диффузии μ10(4A) в ленте вычисляется следующим образом:

μ10(4A)=t4+t3+μ210(4A)=63,5 мкм.

Кроме того, коэффициент тепловой активности b4(4A) эластичного слоя 4A здесь определяется следующим образом:

b4(4A)=(λ4(4A)×с4(4A)×ρ4(4A))0,5=0,56 (кДж/(м2×К×с0,5)).

Таким образом, коэффициент тепловой активности b10(4A) на длине термической диффузии μ10(4A), когда переменнотоковая температурная волна частотой 10 Гц воздействует на фиксирующую ленту, вычисляется следующим образом:

b10(4A)=((b6×t6)/(μ10(4A)))+((b5×t5)/(μ10(4A)))+((b4(4A)× μ210(4A))/(μ10(4A)))=059 (кДж/(м2×К×с0,5)),

и оказывается, что когда эластичный слой представляет собой кремнийорганический каучуковый слой, в котором отсутствует наполнитель, не достигается достаточный коэффициент тепловой активности, а именно передача тепла тонеру или незапечатываемый материал.

Случай использования эластичного слоя 4B

Вычисляется длина термической диффузии (μ210(4B)) в эластичном слое 4B. Значение μ210(4B) определяется следующим образом:

μ210(4B)=(0,38/(п×f3))0,5=82,9 мкм,

и снова составляет менее чем толщина 300 мкм эластичного слоя.

Другими словами, обнаружено, что переменнотоковая температурная волна в достаточной степени затухает в эластичном слое 4. Таким образом, длина термической диффузии μ10(4B) в ленте определяется следующим выражением:

μ10(4B)=t4+t3+μ210(4B)=97,9 мкм.

Кроме того, коэффициент тепловой активности b4(4B) эластичного слоя 4B здесь определяется следующим образом:

b4(4B)=(λ4(4B)×с4(4B)×ρ4(4B))0,5=1,36 (кДж/(м2×К×с0,5)).

Таким образом, коэффициент тепловой активности b10(4B) на длине термической диффузии μ10(4B), когда переменнотоковая температурная волна частотой 10 Гц воздействует на фиксирующую ленту, определяется следующим выражением:

b10(4B)=((b6×t6)/(μ10(4B)))+((b5×t5)/(μ10(4B)))+((b4(4B)×μ210(4B))/(μ10(4B)))=1,26 (кДж/(м2×К×с0,5)).

Таким образом, обнаружено, что, хотя оксид алюминия в качестве наполнителя вводится в эластичный слой, чтобы в результате этого повысился коэффициент тепловой активности по сравнению со случаем его отсутствия в композиции, достаточный коэффициент тепловой активности все же не достигается.

Случай использования эластичного слоя 4C

Вычисляется длина термической диффузии (μ210(4C)) в эластичном слое 4C. Значение μ210(4C) определяется следующим образом:

μ210(4C)=(0,44/(п×f3))0,5=89,2 мкм,

и снова составляет менее чем толщина 300 мкм эластичного слоя. Другими словами, обнаружено, что переменнотоковая температурная волна в достаточной степени затухает в эластичном слое 4.

Таким образом, длина термической диффузии μ10(4C) в ленте вычисляется следующим образом:

μ10(4C)=t4+t3+μ210(4C)=104,2 мкм

Кроме того, коэффициент тепловой активности b4(4C) эластичного слоя 4B здесь вычисляется следующим образом:

b4(4C)=(λ4(4C)×с4(4C)×ρ4(4C))0,5=1,05 (кДж/(м2×К×с0,5))

Таким о