Полупроводниковое устройство и способ изготовления полупроводникового устройства

Иллюстрации

Показать всеПолупроводниковое устройство (2) содержит первый и второй полупроводниковые элементы (3, 5) и первый и второй токопроводящие элементы (10, 29). Первый электрод (3а) на первом полупроводниковом элементе крепится к первому столбиковому элементу (12) первого токопроводящего элемента посредством первого связующего слоя (8а). Второй электрод (5b) на втором полупроводниковом элементе крепится к второму столбиковому элементу (25) второго токопроводящего элемента посредством второго связующего слоя (8f). Первый соединяющий элемент (13) первого токопроводящего элемента крепится к второму соединяющему элементу (26) второго токопроводящего элемента посредством промежуточного связующего слоя (8g). Первая поверхность первого соединяющего элемента, обращенная к второму соединяющему элементу, боковая поверхность первого соединяющего элемента, являющаяся продолжением упомянутой первой поверхности, вторая поверхность второго соединяющего элемента, обращенная к первому соединяющему элементу, и боковая поверхность второго соединяющего элемента, являющаяся продолжением упомянутой второй поверхности, покрыты слоями (19а, 19b) никеля. Изобретение обеспечивает полупроводниковое устройство и способ его изготовления, позволяющие ограничить развитие влияния явления электропереноса в промежуточном связующем слое, который скрепляет друг с другом первый и второй соединяющие элементы. 4 н. и 4 з.п. ф-лы, 19 ил.

Реферат

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Область техники, к которой относится изобретение

[0001] В данном описании раскрыто полупроводниковое устройство и способ изготовления полупроводникового устройства.

Предшествующий уровень техники

[0002] Например, в опубликованной патентной заявке Японии №2012-235081 (JP 2012-235081 А) и в опубликованной патентной заявке Японии №2013-016623 (JP 2013-016623 А) описано полупроводниковое устройство, в котором первый токопроводящий элемент, электрически связанный с первым электродом первого полупроводникового элемента, и второй токопроводящий элемент, электрически связанный со вторым электродом второго полупроводникового элемента, скрепляются друг с другом посредством связующего слоя. Для соединения используется припойный материал на основе олова или подобный материал.

[0003] Первый токопроводящий элемент включает первый столбиковый элемент, наслаиваемый на первом полупроводниковом элементе со стороны первого электрода, и первый соединяющий элемент, отходящий от первого столбикового элемента. Второй токопроводящий элемент включает второй столбиковый элемент, наслаиваемый на втором полупроводниковым элементе со стороны второго электрода, и второй соединяющий элемент, отходящий от второго столбикового элемента. Первый электрод и первый столбиковый элемент скреплены друг с другом посредством первого связующего слоя, а второй электрод и второй столбиковый элемент скреплены друг с другом посредством второго связующего слоя. Первый соединяющий элемент и второй соединяющий элемент скреплены друг с другом посредством промежуточного связующего слоя.

[0004] Когда электрический ток проходит через скрепленные друг с другом поверхности, изготовленные из разных металлов, наблюдается явление, в котором атомы металла переходят из одного металла в другой металл, и в одном из металлов образуются пустоты. Например, когда электрический ток проходит через граничную поверхность между медью и связующим слоем, в некоторых случаях металл переходит из связующего слоя в медь, а в связующем слое образуются пустоты. Этот явление называется явлением электропереноса. Далее для большей простоты изложения, явление электропереноса будет сокращенно называться явлением ЭП. В опубликованной патентной заявке Японии №2013-175578 (JP 2013-175578 А) описана технология для ограничения явления ЭП в перевернутом кристалле, таком как ЦПУ. В JP 2013-175578 А, слой никеля сформирован на контактной площадке, а припойный материал (столбиковый вывод из припоя) крепится к слою никеля для соединения электрода перевернутого кристалла с контактной площадкой. Слой никеля не позволяет атомам металла перемещаться между слоем припоя, который представляет собой расплавленный и затвердевший припойный материал, и основным материалом контактной площадки.

[0005] С увеличением спроса на компактные полупроводниковые устройства первый соединяющий элемент и второй соединяющий элемент также становятся более компактными. На ФИГ. 22 и ФИГ. 23 документа JP 2013-016623 А, раскрыто полупроводниковое устройство, в котором соединяющий элемент (обозначенный как «токопроводящая деталь 90» в JP 2013-016623 А) меньше столбикового элемента (обозначенного как «теплоотвод» в JP 2013-016623 А). Когда, площадь поверхности промежуточного связующего слоя, посредством которого первый соединяющий элемент и второй соединяющий элемент скрепляются друг с другом, меньше, чем площадь поверхности первого связующего слоя, посредством которого первый электрод и первый столбиковый элемент скрепляются друг с другом, существует большая вероятность того, что в промежуточном связующем слое возникнет явление ЭП. Аналогичным образом, когда площадь поверхности промежуточного связующего слоя, посредством которого первый соединяющий элемент и второй соединяющий элемент скреплены друг с другом, меньше, чем площадь поверхности второго связующего слоя, посредством которого второй электрод и второй столбиковый элемент скреплены друг с другом, существует большая вероятность того, что в промежуточном связующем слое возникнет явление ЭП.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0006] Принято считать, что развитие явления ЭП может быть ограничено посредством нанесения слоя никеля на соответствующие поверхности первого соединяющего элемента и второго соединяющего элемента, обращенные друг к другу. Однако, поскольку размеры первого соединяющего элемента и второго соединяющего элемента были уменьшены, и сократилась зона перекрытия первого соединяющего элемента и второго соединяющего элемента, в некоторых случаях явление ЭП развивается в промежуточном связующем слое, даже если слой никеля сформирован на соответствующих поверхностях первого соединяющего элемента и второго соединяющего элемента, обращенных друг к другу. Настоящее изобретение предлагает полупроводниковое устройство и способ изготовления полупроводникового устройства, позволяющие ограничить развитие явления ЭП в промежуточном связующем слое, который скрепляет друг с другом первый соединяющий элемент и второй соединяющий элемент.

[0007] Первый аспект изобретения представляет собой полупроводниковое устройство. В полупроводниковом устройстве первый полупроводниковый элемент и второй полупроводниковый элемент электрически связаны друг с другом посредством первого токопроводящего элемента и второго токопроводящего элемента. Первый электрод размещен на поверхности первого полупроводникового элемента. Второй электрод размещен на поверхности второго полупроводникового элемента. Первый токопроводящий элемент включает первый столбиковый элемент, который наслаивается на первом полупроводниковом элементе на лицевой стороне первого электрода, и первый соединяющий элемент, отходящий от первого столбикового элемента. Второй токопроводящий элемент включает второй столбиковый элемент, который наслаивается на втором полупроводниковом элементе на лицевой поверхности второго электрода, и второй соединяющий элемент, при этом второй соединяющий элемент отходит от второго столбикового элемента и обращен к первому соединяющему элементу. Первый электрод и первый столбиковый элемент скреплены друг с другом посредством первого связующего слоя. Второй электрод и второй столбиковый элемент скреплены друг с другом посредством второго связующего слоя. Первый соединяющий элемент и второй соединяющий элемент скреплены друг с другом посредством промежуточного связующего слоя. Площадь поверхности промежуточного связующего слоя меньше, чем площадь поверхности первого связующего слоя, и чем площадь поверхности второго связующего слоя, в проекции в направлении, перпендикулярном к поверхности скрепления промежуточного связующего слоя. Первая поверхность первого соединяющего элемента, обращенная ко второму соединяющему элементу, боковая поверхность первого соединяющего элемента, являющаяся продолжением упомянутой первой поверхности, вторая поверхность второго соединяющего элемента, обращенная к первому соединяющему элементу, и боковая поверхность второго соединяющего элемента, являющаяся продолжением упомянутой второй поверхности, покрыты слоями никеля.

[0008] Первый токопроводящий элемент и второй токопроводящий элемент могут быть полностью покрыты слоями никеля. В качестве альтернативного варианта, только первая поверхность и ее боковая поверхность и вторая поверхность и ее боковая поверхность соединяющих элементов могут быть покрыты слоями никеля. Короче говоря, необходимо только, чтобы, по меньшей мере, первая поверхность и ее боковая поверхность, и вторая поверхность и ее боковая поверхность соединяющих элементов, были покрыты слоем никеля.

[0009] Обычно, в полупроводниковом устройстве, имеющем вышеописанную конструкцию, содержащую соединяющие элементы, первый токопроводящий элемент и второй токопроводящий элемент, изготовлены методом штамповки. В случае изготовления первого токопроводящего элемента и второго токопроводящего элемента, покрытыми слоем никеля, никель наносится на пластинчатый элемент перед штамповкой, и выполняется штамповка пластинчатого элемента, покрытого никелем. Таким образом изготавливаются первый токопроводящий элемент и второй токопроводящий элемент, включающие столбиковые элементы и соединяющие элементы. Согласно способу, описанному в предшествующем уровне техники, поверхности соединяющих элементов, обращенные друг к другу, покрыты слоем никеля. Однако, боковые поверхности, являющиеся продолжением поверхностей, обращенных друг к другу, не покрыты слоем никеля.

[0010] Было выявлено, что, поскольку уменьшаются размеры соединяющих элементов и, как следствие, уменьшаются размеры связующих поверхностей промежуточного связующего слоя, явление ЭП наблюдается в боковых поверхностях соединяющих элементов. Например, связующий материал, вытекающий наружу из пространства между поверхностями соединяющих элементов, которые обращены друг к другу, налипает на боковые поверхности соединяющих элементов, и именно здесь может наблюдаться явление ЭП. В первом аспекте изобретения развитие явления ЭП в соединяющих элементах эффективно сдерживается благодаря нанесению слоя никеля на боковые поверхности соединяющих элементов, где слой никеля ранее не требовался.

[0011] В первом аспекте изобретения толщина промежуточного связующего слоя может быть меньше, чем толщина первого связующего слоя, и чем толщина второго связующего слоя.

[0012] В вышеописанной конфигурации значение модуля Юнга промежуточного связующего слоя может быть выше, чем значение модуля Юнга первого связующего слоя, и чем значение модуля Юнга второго связующего слоя.

[0013] Хотя подробности будут изложены далее, чем больше значение модуля Юнга связующего слоя, тем меньше вероятность проявления ЭП. Промежуточный связующий слой имеет высокую плотность электрического тока ввиду малой площади его поверхности. Когда промежуточный связующий слой изготовлен из вещества, значение модуля Юнга которого выше значения модуля Юнга первого связующего слоя и второго связующего слоя, площадь поверхностей которых больше, чем у промежуточного связующего слоя, становится возможным сдержать развитие явления ЭП в промежуточном связующем слое. После нанесения слоя никеля на обращенные друг к другу поверхности соединяющих элементов, и на боковые поверхности, являющиеся продолжением упомянутых поверхностей, промежуточный связующий слой изготавливается из вещества с высоким значением модуля Юнга. В этом случае ожидается значительный положительный эффект от ограничения явления ЭП. Эффект подавления явления ЭП также ожидается при изготовлении промежуточного связующего слоя только из вещества с более высоким значением модуля Юнга, без нанесения слоя никеля.

[0014] Как будет отмечено далее, первый связующий слой включает несколько слоев, каждый из которых может формироваться из веществ с различными значениями модуля Юнга. Как правило, первый связующий слой может включать слой, в котором поддерживается состав припойного материала перед расплавлением, и слой, в котором припойный материал преобразуется в интерметаллическое соединение. Значение модуля Юнга основного компонента припойного материала и значение модуля Юнга интерметаллического соединения различны. Вероятность возникновения явления ЭП зависит от слоя, изготовленного из вещества с наименьшим значением модуля Юнга. Когда первый связующий слой включает несколько слоев, наименьшее значение модуля Юнга из значений модуля Юнга для веществ, образующих соответствующие слои, считается, как значение модуля Юнга первого связующего слоя. Это также справедливо применительно ко второму связующему слою и к промежуточному связующему слою.

[0015] В вышеописанной конфигурации, как первый связующий слой, так и второй связующий слой могут включать слой, в котором поддерживается состав оловянного припойного материала. Кроме того, промежуточный связующий слой может быть изготовлен из интерметаллического соединения олова.

[0016] В вышеописанной конфигурации, как первый связующий слой, так и второй связующий слой могут включать слой, в котором поддерживается состав оловянного припойного материала. Кроме того, промежуточный связующий слой может быть изготовлен, по меньшей мере, из серебра или из соединения серебра.

[0017] Второй аспект изобретения представляет собой способ изготовления полупроводникового устройства согласно первого аспекта изобретения. Способ изготовления включает: изготовление первого токопроводящего элемента и второго токопроводящего элемента путем штамповки элемента в форме пластины; и нанесение после штамповки слоя никеля на первую поверхность, боковую поверхность, являющуюся продолжением упомянутой первой поверхности, на вторую поверхность и боковую поверхность, являющуюся продолжением упомянутой второй поверхности.

[0018] Третий аспект изобретения представляет собой полупроводниковое устройство. В полупроводниковом устройстве первый полупроводниковый элемент и второй полупроводниковый элемент электрически связаны друг с другом посредством первого токопроводящего элемента и второго токопроводящего элемента. Первый электрод сформирован на поверхности первого полупроводникового элемента. Второй электрод сформирован на поверхности второго полупроводникового элемента. Первый токопроводящий элемент включает первый столбиковый элемент, который наслаивается на первом полупроводниковом элементе на лицевой стороне первого электрода, и первый соединяющий элемент, отходящий от первого столбикового элемента. Второй токопроводящий элемент включает второй столбиковый элемент, который наслаивается на втором полупроводниковом элементе на лицевой стороне второго электрода, и второй соединяющий элемент, при этом второй соединяющий элемент отходит от второго столбикового элемента и обращен к первому соединяющему элементу. Первый электрод и первый столбиковый элемент скреплены друг с другом посредством первого связующего слоя. Второй электрод и второй столбиковый элемент скреплены друг с другом посредством второго связующего слоя. Первый соединяющий элемент и второй соединяющий элемент скреплены друг с другом посредством промежуточного связующего слоя. Площадь поверхности промежуточного связующего слоя меньше, чем площадь поверхности первого связующего слоя, и чем площадь поверхности второго связующего слоя, в проекции в направлении, перпендикулярном к поверхности скрепления промежуточного связующего слоя. Значение модуля Юнга промежуточного связующего слоя больше, чем значение модуля Юнга первого связующего слоя, и чем значение модуля Юнга второго связующего слоя.

[0019] Четвертый аспект изобретения представляет собой способ изготовления полупроводникового устройства согласно третьему аспекту изобретения. Способ производства включает: компонование первого полупроводникового элемента, второго полупроводникового элемента, первого токопроводящего элемента и второго токопроводящего элемента, чтобы получить взаимное расположение первого полупроводникового элемента и первого столбикового элемента, используя первый оловянный припойный материал, а второго полупроводникового элемента и второго столбикового элемента, используя второй оловянный припойный материал, и первого соединяющего элемента и второго соединяющего элемента напротив друг друга, используя третий оловянный припойный материал; и расплавление первого оловянного припойного материала, второго оловянного припойного материала и третьего оловянного припойного материала нагреванием первого оловянного припойного материала, второго оловянного припойного материала и третьего оловянного припойного материала, скомпонованных указанным образом относительно друг друга. Количество третьего оловянного припойного материала меньше, чем количество первого оловянного припойного материала, и чем количество второго оловянного припойного материала. Прекращение нагревания при достижении состояния, когда между первым соединяющим элементом и вторым соединяющим элементом исчезает слой, в котором поддерживается состав третьего оловянного припойного материала, когда между первым полупроводниковым элементом и первым столбиковым элементом сохраняется слой, в котором поддерживается состав первого оловянного припойного материала, и когда между вторым полупроводниковым элементом и вторым столбиковым элементом сохраняется слой, в котором поддерживается состав второго оловянного припойного материала.

[0020] Значение модуля Юнга мало в слое, в котором поддерживается состав первого оловянного припойного материала, и можно достичь соотношения, при котором значение модуля Юнга промежуточного связующего слоя будет больше любого из значений модуля Юнга первого связующего слоя и значений модуля Юнга второго связующего слоя. Каждый оловянный припойный материал преобразуется в интерметаллическое соединение олова в результате нагревания. Примерами интерметаллического соединения олова являются Cu6Sn5, Cu3Sn и Ni3Sn4 (в случае, если слой никеля сформирован на поверхности соединяющего элемента). В любом случае, значение модуля Юнга интерметаллического соединения выше модуля Юнга олова.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0021] Отличительные признаки, преимущества, а также техническое и промышленное значение примеров осуществления изобретения будут описаны со ссылками на прилагаемые чертежи, в которых аналогичные числовые обозначения обозначают аналогичные элементы, и где:

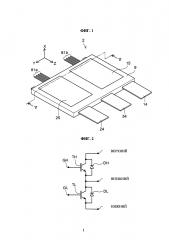

ФИГ. 1 представляет собой пространственное изображение полупроводникового устройства согласно первому варианту осуществления изобретения;

ФИГ. 2 представляет собой принципиальную электрическую схему полупроводникового устройства;

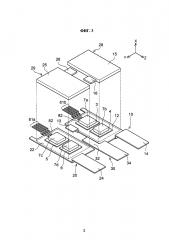

ФИГ. 3 представляет собой частичное изображение в разобранном виде полупроводникового устройства (за исключением корпуса);

ФИГ. 4 представляет собой пространственное изображение полупроводникового устройства (за исключением корпуса);

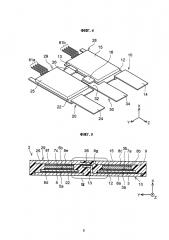

ФИГ. 5 представляет собой вид в разрезе по линии V-V в ФИГ. 1;

ФИГ. 6 представляет собой вид сверху полупроводникового устройства (за исключением корпуса);

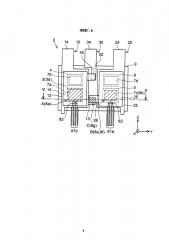

ФИГ. 7 представляет собой укрупненное изображение зоны, обозначенной символом VII на ФИГ. 5;

ФИГ. 8А представляет собой укрупненный вид в разрезе связующего слоя 8g, а ФИГ. 8B представляет собой укрупненный вид в разрезе связующего слоя 8а;

ФИГ. 9 изображает сравнение значений модуля Юнга для ряда связующих материалов;

ФИГ. 10 представляет собой вид в разрезе полупроводникового устройства согласно измененному примеру осуществления изобретения;

ФИГ. 11 представляет собой укрупненное изображение зоны, обозначенной символом XI на ФИГ. 10;

ФИГ. 12 представляет собой блок-схему способа изготовления полупроводникового устройства;

ФИГ. 13 представляет собой первое изображение, поясняющее способ изготовления полупроводникового устройства;

ФИГ. 14 представляет собой второе изображение, поясняющее способ изготовления полупроводникового устройства;

ФИГ. 15 представляет собой третье изображение, поясняющее способ изготовления полупроводникового устройства;

ФИГ. 16 представляет собой четвертое изображение, поясняющее способ изготовления полупроводникового устройства;

ФИГ. 17 представляет собой пятое изображение, поясняющее способ изготовления полупроводникового устройства;

ФИГ. 18 представляет собой частичный вид в разрезе полупроводникового устройства согласно второму варианту осуществления изобретения; и

ФИГ. 19 представляет собой блок-схему другого способа изготовления полупроводникового устройства.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

[0022] Далее поясняется первый вариант осуществления изобретения. Полупроводниковое устройство 2 первого варианта осуществления изобретения поясняется со ссылкой на чертежи. ФИГ. 1 представляет собой пространственное изображение полупроводникового устройства 2. Полупроводниковое устройство 2 представляет собой устройство, в котором четыре силовых полупроводниковых элемента запрессованы в пластиковом корпусе 9. ФИГ. 2 представляет собой принципиальную электрическую схему внутри полупроводникового устройства 2. Полупроводниковое устройство 2 включает цепь, состоящую из двух транзисторов ТН, TL и двух диодов DH, DL. Два транзистора ТН, TL и два диода DH, DL относятся к силовым полупроводниковым элементам. Более конкретно, каждый из транзисторов ТН, TL и диодов DH, DL представляет собой элемент, используемый в основном в качестве регулятора мощности, с допустимым током, составляющим 100 ампер или выше. Полупроводниковое устройство 2 используется, как правило, в качестве инвертера, который подает электропитание для тягового электрического двигателя в электромобиле, гибридном автомобиле, автомобиле на топливных элементах и т.п.

[0023] Два транзистора ТН, TL последовательно соединяются друг с другом. Диод DH соединяется способом встречного включения с транзистором ТН, а диод DL соединяется способом встречного включения с транзистором TL. Для большей простоты изложения один из выводов на обоих концах последовательного соединения обозначается как ВЕРХНИЙ вывод, а другой - как НИЖНИЙ вывод. Точка посредине последовательного соединения обозначается как ВНЕШНИЙ вывод. Вывод Р 24 на ФИГ. 1 соответствует ВЕРХНЕМУ выводу, вывод N 34 на ФИГ. 1 соответствует НИЖНЕМУ выводу, и вывод О 14 на ФИГ. 1 соответствует ВНЕШНЕМУ выводу. Управляющий вывод GH транзистора ТН соответствует одному из управляющих выводов 81 а, изображенных на ФИГ. 1. Управляющий вывод GL транзистора TL соответствует одному из управляющих выводов 81b, изображенных на ФИГ. 1. Остальные управляющие выводы 81а, 81b представляют собой сигнальные элементы для наблюдения за состоянием полупроводниковых элементов.

[0024] Как показано на ФИГ. 1, теплоотводы 15, 25 расположены на одной из боковых поверхностей корпуса 9. Одна поверхность теплоотвода 15 расположена на одной боковой поверхности корпуса 9, а другая поверхность теплоотвода 15 имеет токопроводящее соединение с описанными далее первым транзисторным элементом 3 и первым диодным элементом 4 внутри корпуса 9. Одна из поверхностей теплоотвода 25 расположена на одной боковой поверхности корпуса 9, а другая поверхность теплоотвода 25 имеет токопроводящее соединение с описанными далее вторым транзисторным элементом 5 и вторым диодным элементом 6 внутри корпуса 9. Несмотря на то, что они скрыты и невидимы на ФИГ. 1, два теплоотвода 12, 22 также расположены на другой боковой поверхности корпуса 9. Конструкция внутри корпуса 9, включая теплоотводы 12, 22, объясняется далее.

[0025] ФИГ. 3 представляет собой изображение компонентов полупроводникового устройства 2 за исключением корпуса 9, и представляет собой изображение теплоотводов 15, 25 в разобранном виде. ФИГ. 4 представляет собой пространственное изображение полупроводникового устройства 2 за исключением корпуса 9. Для большей простоты изложения положительное направление по оси X системы координат относится к «up» («вверх»), а отрицательное направление по оси X относится к «down» («вниз»). На последующих чертежах иногда используются обозначения «up» («вверх») и «down» («вниз»).

[0026] Два теплоотвода 12, 22 расположены в нижней части. Вывод О 14 отходит от одного края теплоотвода 12, а первый соединяющий элемент 13 отходит с другого края. Теплоотвод 12, вывод О 14 и первый соединяющий элемент 13 образуют единое целое. Теплоотвод 12, вывод О 14 и первый соединяющий элемент 13 совместно обозначены как промежуточный вывод 10. Вывод Р 24 отходит от одного края теплоотвода 22. Теплоотвод 22 и вывод Р 24 образуют единое целое. Теплоотвод 22 и вывод Р 24 совместно обозначены как положительный электродный вывод 20. Вывод N 34 установлен между выводом О 14 и выводом Р 24. Соединяющий элемент 32 отходит от другого края вывода N 34. Вывод N 34 и соединяющий элемент 32 совместно обозначены как отрицательный электродный 30 вывод.

[0027] Первый транзисторный элемент 3 накладывается на теплоотвод 12 и скрепляется с ним. Кроме того, первый диодный элемент 4 накладывается на теплоотвод 12 и скрепляется с ним. Первый транзисторный элемент 3 имеет пластинчатую форму, и электроды расположены, соответственно, на обеих поверхностях первого транзисторного элемента 3. Коллекторный электрод установлен на нижней поверхности первого транзисторного элемента 3, а эмиттерный электрод установлен на верхней поверхности первого транзисторного элемента 3. Управляющий электрод и другие сигнальные элементы расположены на верхней поверхности первого транзисторного элемента 3. Катодный электрод установлен на нижней поверхности первого диодного элемента 4, а анодный электрод установлен на верхней поверхности первого диодного элемента 4. Теплоотвод 12 соединяет коллекторный электрод первого транзисторного элемента 3 с катодным выводом первого диодного элемента 4. Разделительная прокладка 7а скрепляется с эмиттерным электродом на верхней поверхности первого транзисторного элемента 3. Разделительная прокладка 7b крепится к анодному электроду на верхней поверхности первого диодного элемента 4. Теплоотвод 15 скрепляется с разделительной прокладкой 7а и разделительной прокладкой 7b. Теплоотвод 15 соединяет эмиттерный электрод первого транзисторного элемента 3 с анодным электродом первого диодного элемента 4. Один конец каждого из проволочных выводов 82 скрепляется с управляющим электродом и другими сигнальными элементами на верхней поверхности первого транзисторного элемента 3. Другие концы проволочных выводов 82 скрепляются с управляющими выводами 81b.

[0028] Второй транзисторный элемент 5 наслаивается на теплоотвод 22 и скрепляется с ним. Кроме того, второй диодный элемент 6 наслаивается на теплоотвод 22 и скрепляется с ним. Второй транзисторный элемент 5 также имеет пластинчатую форму, и электроды расположены, соответственно, на обеих поверхностях второго транзисторного элемента 5. Коллекторный электрод установлен на нижней поверхности второго транзисторного элемента 5, а эмиттерный электрод установлен на верхней поверхности второго транзисторного элемента 5. Управляющий электрод и другие сигнальные элементы расположены на верхней поверхности второго транзисторного элемента 5. Катодный электрод установлен на нижней поверхности второго диодного элемента 6, а анодный электрод установлен на верхней поверхности второго диодного элемента 6. Теплоотвод 22 соединяет коллекторный электрод второго транзисторного элемента 5 с катодным электродом второго диодного элемента 6. Разделительная прокладка 7с скрепляется с эмиттерным электродом на верхней поверхности второго транзисторного элемента 5. Разделительная прокладка 7d скрепляется с анодным электродом на верхней поверхности второго диодного элемента 6. Теплоотвод 25 скрепляется с разделительной прокладкой 7с и разделительной прокладкой 7d. Теплоотвод 25 соединяет эмиттерный электрод второго транзисторного элемента 5 с анодным электродом второго диодного элемента 6. Один конец каждого из проволочных выводов 82 скрепляется с управляющим электродом и другими сигнальными элементами на верхней поверхности второго транзисторного элемента 5. Другие концы проволочных выводов 82 скрепляются с управляющими выводами 81а.

[0029] Соединяющий элемент 16 отходит от другого края теплоотвода 15. Теплоотвод 15 и соединяющий элемент 16 совместно именуются первой передающей сигнал пластиной 28. Второй соединяющий элемент 26 отходит от другого края теплоотвода 25. Теплоотвод 25 и второй соединяющий элемент 26 совместно именуются второй передающей сигнал пластиной 29. Соединяющий элемент 16 первой передающей сигнал пластины 28 обращен к соединяющему элементу 32 отрицательного электродного вывода 30 и скреплен с ним. Второй соединяющий элемент 26 второй передающей сигнал пластины 29 обращен к первому соединяющему элементу 13 промежуточного вывода 10 и скреплен с ним. Посредством вышеперечисленных соединений формируется цепь, изображенная на ФИГ. 2. Первый транзисторный элемент 3 соответствует транзистору TL на ФИГ. 2, а второй транзисторный элемент 5 соответствует транзистору ТН на ФИГ. 2. Первый диодный элемент 4 соответствует диоду DL на ФИГ. 2, а второй диодный элемент 6 соответствует диоду DH на ФИГ. 2.

[0030] Промежуточный вывод 10, положительный электродный 10 вывод 10, отрицательный электродный вывод 30, первая передающая сигнал пластина 28, вторая передающая сигнал пластина 29 и управляющие выводы 81а, 8lb образуют токопроводящие соединения с полупроводниковыми элементами, такими как первый транзисторный элемент 3, частично внутри корпуса 9, а частично выведены за пределы корпуса 9. Эти токопроводящие элементы совместно именуются выводными рамками.

[0031] На ФИГ. 5 показаны скрепляющие взаимосвязи между первым транзисторным элементом 3, вторым транзисторным элементом 5 и выводными рамками. ФИГ. 5 представляет собой вид в разрезе по линии V - V на ФИГ. 1. Как было указано выше, коллекторный электрод 3а размещен на нижней поверхности первого транзисторного элемента 3, а эмиттерный электрод 3b размещен на верхней поверхности первого транзисторного элемента 3. Теплоотвод 12 и коллекторный электрод 3а первого транзисторного элемента 3 скреплены друг с другом связующим слоем 8а. Эмиттерный электрод 3b первого транзисторного элемента 3 и разделительная прокладка 7а скреплены друг с другом связующим слоем 8b. Разделительная прокладка 7а и теплоотвод 15 скреплены друг с другом связующим слоем 8с.

[0032] Ниже описано соединение между первым транзисторным элементом 3 и вторым транзисторным элементом 5. Первый транзисторный элемент 3 и второй транзисторный элемент 5 электрически связаны друг с другом через промежуточный вывод 10 и вторую передающую сигнал пластину 29. Коллекторный электрод 3а размещен на нижней поверхности первого транзисторного элемента 3, а эмиттерный электрод 5b размещен на верхней поверхности второго транзисторного элемента 5. Коллекторный электрод 5а размещен на нижней поверхности второго транзисторного элемента 5. Промежуточный вывод 10 включает теплоотвод 12, который наслаивается на первый транзисторный элемент 3 на стороне коллекторного электрода 3а, и первый соединяющий элемент 13, который отходит от края теплоотвода 12. Вторая передающая сигнал пластина 29 включает теплоотвод 25, который наслаивается на второй транзисторный элемент 5 на стороне эмиттерного электрода 5b, и второй соединяющий элемент 26, который отходит от края теплоотвода 25. Разделительная прокладка 7с установлена между вторым транзисторным элементом 5 и теплоотводом 25. Коллекторный электрод 3а и теплоотвод 12 скреплены друг с другом связующим слоем 8а, а эмиттерный электрод 5b и теплоотвод 25 скреплены друг с другом связующими слоями 8е, 8f. Второй соединяющий элемент 26 и первый соединяющий элемент 13 обращены друг к другу и скреплены связующим слоем 8g.

[0033] Не изображенный на ФИГ. 5, слой никеля сформирован на каждой из поверхностей первого соединяющего элемента 13 и второго соединяющего элемента 26. Слой никеля будет описан далее.

[0034] В данном случае площади поверхностей связующих слоев, которые электрически связывают транзисторные элементы 3, 5 друг с другом, описаны на проекции в направлении, перпендикулярном скрепляемым друг с другом поверхностям. Направление, перпендикулярное скрепляемым друг с другом поверхностям, соответствует направлению по оси X системы координат на чертеже. На ФИГ. 6 изображен вид сверху полупроводникового устройства 2. ФИГ. 6 представляет собой изображение в положительном направлении по оси X, и соответствует проекции в направлении, перпендикулярном скрепляемым друг с другом поверхностям. На ФИГ. 5 корпус 9 изображен только контурной линией, таким образом, чтобы можно было представить конструкцию внутри корпуса 9. Разрез по линии V-V на ФИГ. 6 соответствует виду в разрезе на ФИГ. 5.

[0035] На ФИГ. 6, заштрихованная область, обозначенная символом А, соответствует зоне коллекторного электрода 3а первого транзисторного элемента 3. Таким образом, заштрихованная область А соответствует области, в которой коллекторный электрод 3а первого транзисторного элемента 3 накладывается на теплоотвод 12. Заштрихованная область А также соответствует области связующего слоя 8а, который скрепляет коллекторный электрод 3а и теплоотвод 12 друг с другом. Заштрихованная область, обозначенная символом В, соответствует зоне эмиттерного электрода 5b второго транзисторного элемента 5. Заштрихованная область В совпадает с зоной разделительной прокладки 7с. Заштрихованная область В также соответствует области, в которой эмиттерный электрод 5b второго транзисторного элемента 5 накладывается на теплоотвод 25. Заштрихованная область В также соответствует области связующих слоев 8е, 8f, которые скрепляют эмиттерный электрод 5b и теплоотвод 25 друг с другом. Кроме того, заштрихованная область, обозначенная символом С, обозначает область, в которой первый соединяющий элемент 13 накладывается на второй соединяющий элемент 26. Заштрихованная область С соответствует области связующего слоя 8g, который скрепляет первый соединяющий элемент 13 и второй соединяющий элемент 26 друг с другом. Как показано на ФИГ. 6, на проекции в направлении, перпендикулярном скрепляемым друг с другом поверхностям, площадь поверхности связующего слоя 8g (заштрихованная область С) меньше площади поверхности связующего слоя 8а (заштрихованная область А), который скрепляет коллекторный электрод 3а и теплоотвод 12 друг с другом. Кроме того, на проекции в направлении, перпендикулярном скрепляемым друг с другом поверхностям, площадь поверхности связующего слоя 8g (заштрихованная область С) меньше площади поверхности каждого из связующих слоев 8е и 8f (заштрихованная область В), которые скрепляют эмиттерный электрод 5b и теплоотвод 25 друг с другом.

[0036] Допустимая сила тока первого транзисторного элемента 3 и второго транзисторного элемента 5 составляет 100 ампер или выше. Параметры коллекторного электрода 3а первого транзисторного элемента 3 заданы с учетом параметров допустимой силы тока. Даже если электрический ток имеет допустимую величину силы тока, возникновение пустот в связующем слое 8а по причине явления электропереноса (явление ЭП) маловероятно. Аналогичным образом, маловероятно возникновение пустот в связующих слоях 8е, 8f вследствие явления ЭП. При этом область, в которой первый соединяющий элемент 13 и второй соединяющий элемент 26 перекрываются друг другом, или площадь поверхности связующего слоя 8g, меньше площади поверхности любого из связующих слоев 8а, 8е, 8f. Плотность электрического тока в связующем слое 8g становится выше плотности электрического тока в связующих слоях 8а, 8е, 8f. Таким образом, когда электрический ток возникает в первом транзисторном элементе 3 или втором транзисторном элементе 5, в связующем слое 8g могут образовываться пустоты по причине явления ЭП. Допустимая сила тока для первого диодного элемента 4 и второго диодного элемента 6 также составляет 100 ампер или выше. На проекции в направлении, перпендикулярном скрепляемым друг с другом поверхностям будет выполняться соотношение, аналогичное вышеописанному для связующего слоя между первым диодным элементом 4 и теплоотводом 12, связующего слоя между вторым диодным элементом 6 и теплоотводом 25 и связующего слоя 8g между первым соединяющим элементом 13 и вторым соединяющим элементом 26.

[0037] Явление ЭП представляет собой явление, при котором атомы перемещаются между токопроводящим элементом и связующим слоем под действием электрического тока, и таким образом возникают пустоты (дырки). По мере увеличения количества пустот повышается электрическое сопротивление. В полупроводниковом устройстве 2, чтобы ограничить увеличение пустот, слой никеля наносится не только на скрепляемые друг с другом поверхности, где повышается плотность электрического тока, но также и на боковую поверхность, которая является продолжением упомянутой скрепляемой поверхности. Слой никеля действует как барьер, который сдерживает перемещение атомов связующего слоя и токопроводящего элемента. Более конкретно, в полупроводниковом устройстве 2 слой никеля нанесен на верхнюю поверхность 13а первого соединяющего элемента 13, скрепленную связующим слоем 8g, и на боковую поверх