Способ добычи нефти из подземных нефтяных месторождений

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к нефтедобыче. Технический результат – снижение обводненности и повышение нефтеотдачи в пластах с очень горячими зонами. Способ добычи нефти из подземных нефтяных месторождений, имеющих по меньшей мере одну нагнетательную скважину и по меньшей мере одну добывающую скважину, включающий по меньшей мере следующие стадии: (1) закачку пара по меньшей мере в одну нагнетательную скважину и отбор нефти по меньшей мере через одну добывающую скважину, причем температура нагнетательной скважины по завершении стадии (1) составляет от 90 до 320°С, (2) блокирование высокопроницаемых зон нефтяного месторождения в области между указанной по меньшей мере одной нагнетательной скважиной и указанной по меньшей мере одной добывающей скважиной путем закачки через указанную по меньшей мере одну нагнетательную скважину содержащих воду и химические компоненты водных составов, которые после закачки в месторождение способны образовать гели под действием температуры месторождения, (3) продолжение добычи нефти через указанную по меньшей мере одну добывающую скважину. Стадию (2) проводят путем раздельной последовательной закачки в месторождение соответственно по меньшей мере кислого состава F1, содержащего по меньшей мере воду, а также водорастворимую соль алюминия (III) и/или частично гидролизованную соль алюминия (III) в количестве от 3 до 30 мас.% (относительно безводных соединений алюминия) в пересчете на сумму всех компонентов состава, и состава F2, содержащего по меньшей мере воду и по меньшей мере один водорастворимый активатор в количестве от 3 до 60 мас.% в пересчете на сумму всех компонентов состава, который при нагревании до температуры выше 50°С способствует повышению показателя рН и является соединением, выбранным из группы, включающей мочевину и водорастворимые замещенные мочевины, при условии, что температуры закачиваемых составов F1 и F2 перед закачкой составляют менее чем 40°С. Указанные составы после закачки в нефтяной пласт смешиваются друг с другом и в результате нагревания, обусловленного теплотой месторождения, образуют вязкие гели. 14 з.п. ф-лы, 7 ил., 2 табл.

Реферат

Изобретение относится к сфере технологии нефтедобычи, прежде всего к способу добычи нефти из подземных нефтяных месторождений.

В соответствии с предлагаемым в изобретении способом для повышения выхода нефти из подземных месторождений блокируют высокопроницаемые области нефтяного пласта путем раздельной закачки в месторождение по меньшей мере двух разных составов, которые смешиваются друг с другом лишь внутри месторождения, под влиянием тепла которого из смеси составов образуются высоковязкие гели. Указанный способ прежде всего можно применять на заключительной стадии разработки в случае повышения эксплуатационной обводненности и в особенности после закачки пара в месторождение.

Нефть в природных нефтяных месторождениях находится в полостях пористых пород-коллекторов, изолированных от поверхности земли непроницаемыми наружными слоями. Помимо нефти, включающей фракции природного газа, нефтяное месторождение содержит также воду, более или менее сильно насыщенную солями. При этом под полостями подразумевают чрезвычайно узкие полые пространства, капилляры, поры и так далее, например, пустоты диаметром не более 1 мкм, кроме которых пласт может включать также зоны, содержащие поры большего диаметра и/или природные разломы.

После проходки скважины в нефтеносных пластах нефть под действием собственного напора газа сначала течет в направлении к добывающим скважинам и фонтанирует на поверхности земли. Указанную стадию добычи нефти специалисты обычно называют первичной нефтедобычей. При неблагоприятных условиях добычи нефти, например, при ее высокой вязкости, быстром снижении собственного напора газа или повышенном фильтрационном гидравлическом сопротивлении нефтеносного пласта, фонтанная эксплуатация месторождении быстро регрессирует. Путем первичной добычи может быть добыто в среднем лишь от 2 до 10% первоначально имеющейся в месторождении нефти. В случае повышенной вязкости нефти возможность ее фонтанной добычи как правило практически отсутствует.

С учетом указанных обстоятельств с целью повышения выхода добываемой нефти используют так называемый метод вторичной нефтедобычи.

Наиболее часто используемым методом вторичной нефтедобычи является заводнение нефтяных пластов. При этом через так называемые нагнетательные скважины в нефтеносные пласты закачивают воду. Благодаря этому происходит искусственное повышение напора газа в нефтяном месторождении, под давлением которого нефть перемещается от нагнетательных скважин к добывающим скважинам. Заводнение нефтяного пласта в определенных условиях позволяет существенно повысить выход добываемой нефти.

При заводнении нефтяного пласта фронт исходящей от нагнетательной скважины воды в идеальном случае должен равномерно продавливать нефть через весь пласт в направлении к добывающей скважине. Однако на практике нефтяной пласт состоит из участков, характеризующихся разными значениями гидравлического сопротивления. Помимо насыщенных нефтью мелкопористых пород-коллекторов, которые характеризуются высоким гидравлическим сопротивлением пропусканию воды, нефтяной пласт включает также участки с низким гидравлическим сопротивлением, которыми могут являться, например, природные или искусственные разломы породы или участки породы-коллектора, которые обладают чрезвычайно высокой проницаемостью. Подобными высокопроницаемыми участками могут быть также уже обезмасленные зоны породы-коллектора. При заводнении нефтяного пласта нагнетаемая в него вода, очевидно, течет в направлении от нагнетательной скважины к добывающей скважине преимущественно по траектории с низким гидравлическим сопротивлением. Вследствие этого заводнение насыщенных нефтью мелкопористых участков месторождения с высоким гидравлическим сопротивлением прекращается, и через добывающую скважину наружу выходит все более обогащенная водой нефть. Подобную ситуацию специалисты называют эксплуатационной обводненностью. Указанные эффекты особенно сильно проявляются в случае тяжелой, соответственно вязкой нефти. Чем выше вязкость нефти, тем более высока вероятность быстрого достижения эксплуатационной обводненности нефтяного месторождения.

В случае месторождений, содержащих высоковязкие сорта нефти, нефть можно нагревать путем закачки в месторождение перегретого пара, что обеспечивает снижение ее вязкости. Однако при этом аналогично заводнению нефтяного пласта также возможно недопустимо быстрое перемещение перегретого пара и его конденсата через зоны с высокой проницаемостью в направлении от нагнетательных скважин к добывающим скважинам, а, следовательно, снижение эффективности третичной добычи нефти.

Из уровня техники известно, что благодаря осуществлению подходящих технических мероприятий можно обеспечить герметизацию указанных высокопроницаемых зон, располагающихся между нагнетательными и добывающими скважинами. Подобная герметизация обеспечивает блокирование высокопроницаемых зон с низким гидравлическим сопротивлением, и закачиваемая в нефтяной пласт вода, соответственно пар, вновь преимущественно перемещаются через насыщенные нефтью пласты с низкой проницаемостью. Подобные технические мероприятия называют также выравниванием профиля приемистости. Обзор технических мероприятий по выравниванию профиля приемистости приведен в статье Борлинга и других „Pushing out the oil with Conformance Control", опубликованной в Oilfield Review (1994) на странице 44 и следующих.

Для выравнивания профиля приемистости можно использовать сравнительно низковязкие составы определенных химических веществ, которые можно легко закачать в нефтяной пласт, причем вязкость подобных составов существенно возрастает лишь после их закачки в пласт в преобладающих в этом пласте условиях. Подобные составы содержат пригодные для повышения вязкости неорганические или органические компоненты, соответственно полимерные компоненты. Вязкость некоторых из подобных закачиваемых в нефтяной пласт составов может возрастать с запаздыванием во времени. Наряду с этим известны составы, вязкость которых возрастает преимущественно вследствие повышения температуры, происходящего в результате постепенного нагревания закачанного состава до естественной температуры данного месторождения. Составы, вязкость которых возрастает лишь в условиях конкретного нефтяного пласта, называют, например, термогелями или запаздывающими гелеобразующими системами.

Из патента СССР SU 1654554 А1 известен способ добычи нефти, предусматривающий применение нагнетаемых в нефтяной пласт смесей, состоящих из хлорида алюминия или нитрата алюминия, мочевины и воды. При характерных для нефтяного пласта повышенных температурах происходит гидролиз мочевины с образованием диоксида углерода и аммиака. Вследствие выделения аммиака наблюдается значительное повышение показателя рН воды и образование высоковязкого геля гидроксида алюминия, который закупоривает зоны с высокой проницаемостью.

Из патентной заявки США US 2008/0035344 А1 известна отличающаяся замедленным гелеобразованием смесь для блокирования подземных нефтяных пластов, которая содержит по меньшей мере один растворимый в кислотах сшиваемый полимер, например, частично гидролизованный полиакриламид, частично нейтрализованную соль алюминия, например, гидроксихлорид алюминия, а также активатор, например, такой как мочевина, замещенные мочевины или гексаметилентетрамин, который в условиях нефтяного пласта способен выделять свободные основания. Указанную смесь предпочтительно можно использовать при температурах от 0 до 40°С, причем при температуре выше 50°С гелеобразование в зависимости от условий применения смеси происходит в течение промежутка времени от 2 часов до 10 дней.

В российском патенте RU 2339803 С2 опубликован способ блокирования высокопроницаемых зон, в соответствии с которым сначала определяют объем подлежащих блокированию высокопроницаемых зон. На первой стадии последующего технологического процесса в нефтяной пласт закачивают водный состав карбоксиметилцеллюлозы и используемого в качестве сшивающего агента ацетата хрома, количество которого в пересчете на общий объем подлежащего блокированию участка нефтяного пласта составляет 15% об. На второй стадии закачивают водный состав полиакриламида и сшивающего агента.

Из российского патента RU 2361074 известен способ блокирования высокопроницаемых зон, в соответствии с которым в месторождение с высокой температурой порциями закачивают составы на основе мочевины и солей алюминия.

В статье Л.К. Алтуниной и В.А.Кувшиновой, опубликованной в Oil & Gas Science and Technology- Rev. IFP, том 63 (2008) (1), с. 37-48, описаны различные термогели и их применение в сфере нефтедобычи, причем речь идет о термогелях на основе мочевины и солей алюминия, а также о термогелях на основе простых эфиров целлюлозы.

В патенте США US 4141416 опубликован способ третичной нефтедобычи, в соответствии с которым с целью снижения поверхностного натяжения на границе раздела водной и масляной фаз в нефтяной пласт закачивают водный щелочной раствор силиката, который обеспечивает снижение поверхностного натяжения. В одном из вариантов осуществления указанного способа одновременно можно осуществлять герметизацию проницаемых областей нефтяного пласта, для чего на второй стадии закачивают дополнительные компоненты, например, такие как кислоты, которые могут образовывать со щелочным раствором силиката осадки.

В российском патенте RU 2338768 С1 опубликован способ блокирования проницаемых зон нефтяных месторождений, в соответствии с которым в нефтяной пласт по отдельности закачивают соответственно раствор, содержащий фосфат натрия, оксалат натрия, карбонат натрия и смесь карбоксиметилцеллюлозы с ксантаном, и второй раствор, содержащий хлорид кальция, хлорид меди и хлорид алюминия, причем оба указанных раствора смешиваются друг с другом только в подъярусе. С целью предотвращения преждевременного смешивания указанных растворов в промежутке между их закачками в нефтяной пласт в последний можно дополнительно закачать порцию воды. Закачанные в нефтяной пласт растворы после перемешивания образуют осадки, состоящие из труднорастворимых гидроксидов и труднорастворимых солей кальция. В цитируемой публикации отсутствуют данные о комбинировании способа с закачкой пара. Кроме того, в публикации не сообщается о зависимости осаждения от температуры. Напротив, осадки при смешивании обоих растворов образуются без запаздывания во времени. Блокирование указанным способом удаленных от инжектора слоев нефтяного пласта является затруднительным.

Однако выравнивание профиля приемистости с закачкой пара сопровождается рядом особых проблем. Температура используемого для закачки пара обычно составляет более 300°С. В связи с этим пласт в месте нахождения нагнетательной скважины может нагреваться до температур выше 300°С. Хотя при продолжительной непрерывной закачке пара температура нефтяного пласта по мере удаления от нагнетательной скважины и снижается, причем на расстоянии несколько сот метров от нагнетательной скважины она часто соответствует естественной температуре месторождения, тем не менее чрезвычайно горячая зона вокруг нагнетательной скважины может обладать весьма значительной площадью. В результате длительной закачки пара в радиусе нескольких метров вокруг нагнетательной скважины может образоваться горячая зона с температурой от 250 до 300°С. При относительно однородной проницаемости месторождения радиус подобной горячей зоны может достигать 40 метров. В случае месторождений с высокопроницаемыми каналами, по которым преимущественно перемещается пар, подобная горячая зона может простираться также на гораздо большие расстояния от нагнетательной скважины.

Многие известные из уровня техники составы, в частности, составы на основе органических материалов, при температурах, которыми характеризуется нефтяной пласт после закачки в него пара, не обладают достаточной стабильностью.

Указанные выше гелеобразующие составы на основе солей алюминия и мочевины обладают чрезвычайно высокой температурной стабильностью, а, следовательно, в принципе пригодны также для применения в нефтяных пластах после закачки в них пара. Однако в случае подобного применения возникает проблема, состоящая в том, что время, необходимое для фактического образования гелей из указанных составов, очевидно, зависит не только от их состава и концентрации присутствующих в них компонентов, но и от температуры, причем чем выше температура, тем с более высокой скоростью протекает гелеобразование. В то время как для гелеобразования при температурах от 50 до 120°С могут потребоваться часы, дни или даже недели, гелеобразование при более высоких температурах, очевидно, протекает гораздо быстрее, о чем свидетельствуют результаты измерений для гелеобразующего состава на основе солей алюминия и мочевины, которые приведены в статье И.К. Алтуниной и В.А. Кувшинова, опубликованной в Oil & Gas Science and Technology - Rev. IFP, том 63 (2008) (1), cc. 37-48 (смотри фиг. 2 на с. 39). Согласно этой публикации гелеобразование при 150°С наступает через 40 минут, при 200°С через 20 минут и при 250°С через 10 минут. В случае закачки подобных составов в горячую нагнетательную скважину, соответственно горячий нефтяной пласт, возникает опасность наступления гелеобразования уже в непосредственно окружающей нагнетательную скважину зоне, поскольку скорость течения этих составов в нефтяном пласте в большинстве случаев настолько низка, что после нагнетание они чрезвычайно быстро нагреваются.

Следовательно, закачиваемые составы не будут достигать подлежащих блокированию высокопроницаемых зон, причем образование вязких гелей будет происходить уже в нагнетательной скважине, соответственно в зоне буровой скважины. Образовашиеся гели могут стать препятствием для дальнейшей перекачки гелеобразующего состава, а, кроме того, очевидно, может произойти блокирование последующего заводнения нефтяного пласта водой или паром.

Указанные выше проблемы отчасти могут быть решены благодаря тому, что паровой инжектор после закачки пара можно подвергать некоторому охлаждению или в месторождение с целью охлаждения дополнительно можно закачивать воду, однако реализация подобных технических мероприятий требует много времени и не гарантирует бесперебойной подачи гелеобразующих составов в нефтяной пласт.

С учетом вышеизложенного в основу настоящего изобретения была положена задача разработать способ добычи нефти из подземных нефтяных пластов с очень горячими зонами, позволяющий снижать эксплуатационную обводненность и повышать степень нефтеотдачи месторождения, причем должна быть предусмотрена возможность реализации указанного способа непосредственно по завершении закачки пара в нефтяной пласт.

Указанная задача согласно изобретению решается благодаря способу добычи нефти из подземных нефтяных месторождений, в соответствии с которым бурят по меньшей мере одну нагнетательную скважину и по меньшей мере одну добывающую скважину, причем способ включает по меньшей мере следующие стадии:

(1) закачку пара по меньшей мере в одну нагнетательную скважину и отбор нефти по меньшей мере через одну добывающую скважину, причем температура нагнетательной скважины по завершении стадии (1) составляет от 90 до 320°С,

(2) блокирование высокопроницаемых зон нефтяного месторождения, находящихся между по меньшей мере одной нагнетательной скважиной и по меньшей мере одной добывающей скважиной, путем закачки по меньшей мере через одну нагнетательную скважину содержащих воду и химические компоненты водных составов, которые после закачки способны образовать гели под действием теплоты месторождения,

(3) продолжение добычи нефти по меньшей мере через одну добывающую скважину,

и причем стадию (2) осуществляют путем раздельной закачки в месторождение соответственно по меньшей мере

- одного кислого состава F1, содержащего по меньшей мере воду, а также водорастворимую соль алюминия(III) и/или частично гидролизованную соль алюминия(III), и- одного состава F2, содержащего по меньшей мере воду и по меньшей мере один водорастворимый активатор, который при нагревании до температуры выше 50°С способствует повышению показателя рН и является соединением, выбранным из группы, включающей мочевину и водорастворимые замещенные производные мочевины, причем указанные составы после закачки в нефтяной пласт смешиваются друг с другом и в результате нагревания, обусловленного теплотой месторождения, образуют вязкие гели.

Согласно изобретению возможны также любые комбинации предпочтительных вариантов осуществления предлагаемого в изобретении способа, если они не являются взаимоисключающими.

В предпочтительном варианте осуществления изобретения в месторождение нагнетают три порции состава в последовательности F1 - F2 - F1 или F2 - F1 - F2.

Преимущество предлагаемого в изобретении способа состоит в том, что благодаря использованию пригодных гелей он дает также возможность целенаправленного блокирования имеющихся в месторождениях высокопроницаемых зон с высокой температурой. Указанный способ позволяет непосредственно после закачки пара осуществлять модифицирование профиля приемостости горячих продуктивных пластов. Следовательно, предоставляется возможность регулирования расстояния между буровой скважиной и содержащим гель нефтяным пластом. Благодаря этому обеспечивают эффективное блокирование высокопроницаемых зон, что, в свою очередь, позволяет ограничить эксплуатационную обводненность и повысить степень нефтеотдачи.

На прилагаемых к описанию чертежах схематически показано:

Фиг. 1 ход температурных кривых в нефтяном месторождении после длительной закачки пара,

Фиг. 2 характер изменения давления в опыте по заводнению активной зоны с использованием составов F1 и F2,

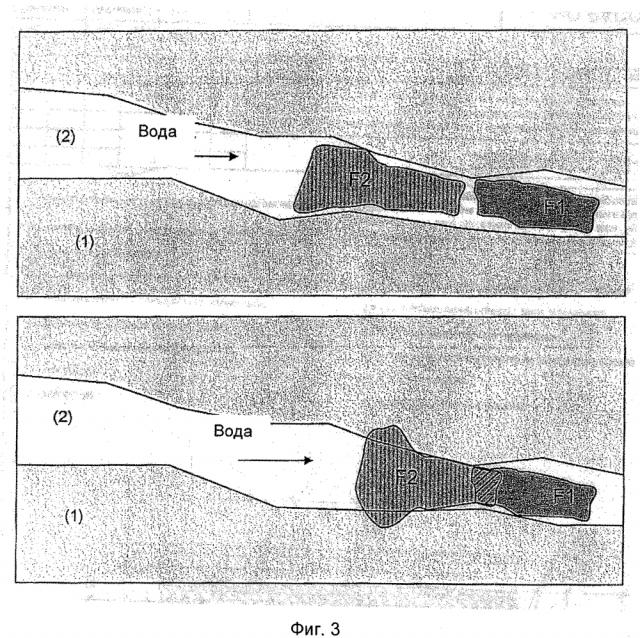

Фиг. 3 смешивание составов F1 и F2,

Фиг. 4-7 смешивание трех последовательно закачанных в пласт порций составов F1, F2 и F1.

В настоящем описании используют, в частности, следующую терминологию.

Под предлагаемым в изобретении способом добычи нефти подразумевают способ вторичной или третичной нефтедобычи, то есть способ применяют после того, как естественным образом завершится первичный процесс нефтедобычи, основанный на использовании собственного давления месторождения, и при этом возникнет необходимость в восстановлении давления путем закачки в месторождение воды и/или пара.

Месторождения

Под месторождениями в соответствии с изобретением подразумевают месторождения любых сортов нефти, например, месторождения легкой или тяжелой нефти. В одном варианте осуществления изобретения под месторождениями подразумевают месторождения тяжелой нефти, то есть нефти, плотность которой составляет менее 22,3° API (градусов плотности согласно классификации Американского нефтяного института).

Для осуществления предлагаемого в изобретении способа в нефтяных месторождениях бурят по меньшей мере одну добывающую скважину и по меньшей мере одну нагнетательную скважину. Как правило, месторождение снабжают несколькими нагнетательными скважинами и несколькими добывающими скважинами.

Начальная температура месторождения, то есть его температура до осуществления предлагаемого в изобретении способа, обычно находится в интервале от 25 до 150°С, предпочтительно от 30 до 140°С, особенно предпочтительно от 35 до 130°С, еще более предпочтительно от 40 до 120°С, например, от 50 до 110°С. В результате осуществления предлагаемого в изобретении способа температура месторождения изменяется по меньшей мере в промежуточной области между нагнетательными скважинами и добывающими скважинами.

Способ

Предлагаемый в изобретении способ включает по меньшей мере три стадии (1), (2) и (3), которые подлежат осуществлению как в указанной, так и в любой другой последовательности. Предлагаемый в изобретении способ, очевидно, может включать также другие стадии, которые можно осуществлять до, во время или после проведения стадий (1), (2) и (3).

Стадия (1)

На первой стадии (1) способа по меньшей мере в одну нагнетательную скважину закачивают пар и по меньшей мере через одну добывающую скважину отбирают нефть. При этом под нефтью, очевидно, подразумевают не чистую нефть, а обычно добываемые из нефтяных месторождений эмульсии, содержащие нефть и пластовую воду. Температура закачиваемого пара как правило составляет до 320°С, в частности, от 250 до 320°С, предпочтительно от 280 до 320°С.

Благодаря закачке пара в промежуточной области между нагнетательной и добывающей скважинами возникает зона, содержащаяся в которой нефть вытесняется паром, соответственно водой (пластовой водой или водой, образующейся вследствие конденсации пара).

Вследствие закачки пара температура в нагнетательной скважине повышается и по завершении стадии (1) составляет от 90 до 320°С.

Температура в нагнетательной(-ых) скважине(-ах) по завершении стадии (1), в частности, составляет от 120 до 320°С, предпочтительно от 150 до 300°С, особенно предпочтительно от 180 до 300°С, например, от 250 до 300°С.

Кроме того, вследствие закачки пара вокруг нагнетательной скважины возникает горячая зона. Радиус подобной горячей зоны, окружающей нагнетательную скважину, в зависимости от длительности закачки, заводняемого объема и температуры пара может находиться в примерном диапазоне от 5 до 50 метров. При наличии нескольких нагнетательных скважин и закачки пара в каждую из них указанные горячие зоны образуются вокруг каждой из нагнетательных скважин.

Вследствие перемещения пара, соответственно водного конденсата, или нагретой пластовой воды в направлении от нагнетательных скважин к добывающим скважинам совокупная область, расположенная между по меньшей мере одной нагнетательной скважиной и по меньшей мере одной добывающей скважиной, может нагреваться до температур, превышающих естественную температуру месторождения, причем по мере удаления от нагнетательной(-ых) скважины(-) степень нагревания указанной области, очевидно, уменьшается.

Пример подобной ситуации показан на Фиг. 1. На этом чертеже приведена схема участка нефтяного месторождения со скважиной для закачки пара и находящейся на определенном расстоянии от нее добывающей скважиной. Первоначальная температура нефтяного месторождения составляет Т0. С течением времени наблюдается все более сильное повышение температуры на удалении от нагнетательной скважины, обусловленное закачкой горячего пара. На Фиг. 1 показаны температурные кривые после закачки пара, продолжавшегося соответственно 3, 5 и 7 лет, а также температурная кривая D в случае проскока пара от нагнетательной скважины к добывающей скважине.

Верхний температурный предел в горячей зоне соответствует верхней предельной температуре в нагнетательной скважине. Однако при увеличении длительности периода закачки пара в месторождение указанный температурный предел по мере увеличения расстояния от нагнетательной скважины может снижаться.

Стадия (2)

Стадию (2) следует осуществлять при чрезмерной эксплуатационной обводненности нефтяного пласта или обнаружении так называемого проскока пара. В случае проскока пар перемещается через высокопроницаемые зоны от нагнетательной скважины к добывающей скважине. Однако высокопроницаемые зоны вовсе необязательно образуются только в результате закачки в нефтяной пласт пара, а могут обладать также природным происхождением. Кроме того, указанные зоны могут образоваться уже во время проведения предшествующей стадии предлагаемого в изобретении способа.

В рамках подготовки к проведению стадии (2) целесообразно выполнять измерение температуры в области нагнетательной скважины и определять температурное поле нефтяного месторождения в находящейся под влиянием заводнения области. Методы определения температурного поля нефтяного месторождения в принципе известны специалистам. Распределение температур как правило определяют на основании результатов измерения температуры в определенных частях пласта в сочетании с модельными расчетами, при выполнении которых учитывают, в частности, вводимые в пласт количества тепла, а также отводимые из пласта количества тепла. В качестве альтернативы каждая из областей может быть охарактеризована также соответствующей средней температурой. Специалистам понятно, что описанный выше анализ температурного поля лишь приближенно отражает фактическую ситуацию в нефтяном пласте.

Стадию (2) можно осуществлять непосредственно после проведения стадии (1).

Для облегчения бесперебойной работы стадии (2) при необходимости предварительно можно снижать температуру в области нагнетательной скважины. Температура в области нагнетательной скважины может снизиться в результате простого выжидания. В соответствии с другим вариантом с целью снижения температуры в зоне нагнетательной скважины и окружающей ее области в нагнетательную скважину при необходимости можно закачивать холодную воду.

В процессе осуществления стадии (2) расположенные между нагнетательными и добывающими скважинами высокопроницаемые зоны нефтяного месторождения блокируют путем нагнетания водных составов по меньшей мере через одну нагнетательную скважину.

Согласно изобретению для этой цели используют по меньшей мере два разных водных состава F1 и F2. Состав F1 содержит по меньшей мере воду, а также одну или несколько водорастворимых солей алюминия(III) и/или частично гидролизованных солей алюминия(III), тогда как отличающийся от него состав F2 содержит по меньшей мере воду, а также один или несколько водорастворимых активаторов, которые при нагревании до температуры выше 50°С способствуют повышению показателя рН. Вследствие повышения показателя рН труднорастворимые соединения алюминия выпадают в осадок.

С целью осуществления способа по меньшей мере два состава F1 и F2 соответственно по отдельности нагнетают в месторождение через одну или несколько нагнетательных скважин. Речь при этом идет о тех нагнетательных скважинах, которые на стадии (1) используют для закачки пара.

При этом нагнетание выполняют таким образом, чтобы оба состава после закачки в пласт имели возможность смешаться друг с другом.

Составы F1 и F2

Согласно изобретению составы F1 и F2 состоят из специфических химических компонентов, благодаря чему после подземного перемешивания и нагревания до минимальной температуры Т>50°С, происходящего под действием теплоты месторождения, они образуют вязкие гели, в то время как находясь в раздельном, неперемешанном состоянии указанные составы не способны образовывать гели, в том числе и под действием теплоты месторождения. Образующиеся вязкие гели закупоривают полости в нефтяном пласте, а, следовательно, блокируют пути течения через него воды и/или пара.

Согласно изобретению

составом F1 является кислый водный состав, который содержит по меньшей мере воду, а также водорастворимую соль алюминия(III) и/или частично гидролизованную соль алюминия(III), и

составом F2 является водный состав, который содержит по меньшей мере воду, а также водорастворимый активатор, который при нагревании до температуры выше 50°С способствует повышению показателя рН.

Помимо воды указанные составы при необходимости дополнительно могут содержать другие смешивающиеся с водой органические растворители. Примерами подобных растворителей являются спирты. Однако составы (F) как правило должны содержать по меньшей мере 80% масс., предпочтительно по меньшей мере 90% масс., особенно предпочтительно по меньшей мере 95% масс. воды в пересчете на сумму всех растворителей состава. Еще более предпочтительно в составах (F) должна присутствовать только вода.

Под водорастворимыми солями алюминия(III) подразумевают, например, хлорид алюминия, бромид алюминия, нитрат алюминия, сульфат алюминия, ацетат алюминия или ацетилацетонат алюминия. Речь может идти также об уже частично гидролизованных солях алюминия(III), например, таких как гидроксихлорид алюминия. Очевидно, можно использовать также смеси нескольких разных соединений алюминий. Показатель рН состава F1 составляет <5, предпочтительно <4,5, особенно предпочтительно <4. Предпочтительно используют хлорид алюминия(III) и/или нитрат алюминия(III). Растворенные в воде соли алюминия(III) при смешивании с основаниями образуют содержащие воду труднорастворимые гели.

Содержащиеся в составе F2 водорастворимые активаторы при нагревании в водной среде до температуры выше 50°С выделяют свободные основания и, таким образом, обеспечивают повышение показателя рН раствора. В качестве водорастворимых активаторов можно использовать, например, мочевину, а также водорастворимые замещенные мочевины, такие как N,N'-алкилмочевины, в частности, N-метилмочевину, N,N'-диметилмочевину или N,N'-диметилолмочевину. Мочевина и указанные производные мочевины гидролизуются в водной среде до аммиака, соответственно аминов и диоксида углерода. Скорость гидролиза, очевидно, зависит от температуры, причем по мере повышения температуры гидролиз всегда протекает с более высокой скоростью. Очевидно, можно использовать также смеси нескольких разных активаторов. В предпочтительном варианте осуществления изобретения в качестве активатора используют мочевину. Помимо указанных выше активаторов составы, очевидно, могут дополнительно содержать другие водорастворимые активаторы.

Составы F1 или F2 могут содержать также другие компоненты, способные ускорять или замедлять гелеобразование. Примерами подобных компонентов являются другие соли или нафтеновые кислоты. Кроме того, составы F1 или F2 могут содержать также загущающие добавки, например, полимеры с загущающим действием.

После смешивания составов F1 и F2 и нагревания смеси до температур выше 50°С вследствие повышения показателя рН образуются высоковязкие, нерастворимые в воде гели, которые содержат ионы металлов, ионы гидроксидов, а также при необходимости другие компоненты. В случае использования соединений алюминия может образоваться гидроксид алюминия, соответственно гель гидратированного оксида алюминия, которые, очевидно, могут содержать также другие компоненты, например, такие как анионы используемой соли алюминия.

В предпочтительном варианте целесообразным является использование в составе F1 солей алюминия(III), соответственно частично гидролизованных солей алюминия(III), в количестве от 3 до 30% масс., предпочтительно от 5 до 25% масс., в пересчете на сумму всех компонентов состава, причем указанные данные относятся к безводным соединениям металлов.

Кроме того, целесообразным является использование в составе F2 водорастворимого(-ых) активатора(-ов) в количестве от 3 до 60% масс., предпочтительно от 10 до 45% масс. в пересчете на сумму всех компонентов состава.

В связи с этим концентрацию активатора следует рассчитывать таким образом, чтобы количество образующегося из него основания оказалось достаточным для снижения показателя рН до такого уровня, при котором становилось бы возможным фактическое осаждение геля. В случае использования солей алюминия(III) расчетное количество активатора должно быть по меньшей мере таким, чтобы на моль алюминия(III) приходилось три моля образующегося свободного основания. В случае использования частично гидролизованных солей алюминия (III) может оказаться достаточным также меньшее количество активатора, зависящее от степени гидролиза соли алюминия (III).

Зная концентрацию компонентов, в принципе можно определять также промежуток времени после смешивания составов F1 и F2 до гелеобразования (время до наступления гелеобразования), однако при этом следует учитывать, что составы F1 и F2 могут смешиваться в нефтяном пласте неполностью, в связи с чем результаты подобного расчета будут отличаться определенной неточностью. Чем выше концентрация активатора, тем выше скорость гелеобразования при данной концентрации соединения металла. Специалисты могут использовать указанную взаимосвязь для целенаправленного увеличения или сокращения времени до наступления гелеобразования.

В таблице 1 в качестве примера приведено время до наступления гелеобразования для гелеобразующей смеси в зависимости от температуры, причем гелеобразующая смесь получена путем смешивания составов F1 и F2. При этом состав F1 содержит 16% масс. хлорида алюминия (в расчете на безводный хлорид алюминия) и 84% масс. воды, в то время как состав F2 содержит 50% масс. мочевины и 50% масс. воды. Таким образом, смесь указанных составов содержит 8% масс. хлорида алюминия, 25% масс. мочевины и 67% масс. воды.

Таблица 1 Время до наступления гелеобразования при варьируемых температурах

| Температура, °С | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 |

| Время гелеобразования [дни] | 1/4 | 1 | 3 | 6 | 30 |

В таблице 2 приведено время до наступления гелеобразования для разных смесей, содержащих хлорид алюминия (в расчете на безводный продукт), мочевину и воду, при 100°С, соответственно при 110°С. Как следует из приведенных в таблице данных, по мере уменьшения количества активатора (мочевины) время до наступления гелеобразования всегда возрастает.

| Таблица 2 | ||||||

| Время до наступления гелеобразования | ||||||

| Содержание хлорида алюминия в составе F1 [% масс.] | Содержание мочевины в составе F2 [% масс.] | Концентрация компонентов в смеси составов F1 и F2, [% масс.] | Массовое отношение хлорида алюминия к мочевине | Время до наступления гелеобразования, [ч] | ||

| Хлорид алюминия | Мочевина | 100°С | 110°С | |||

| 8 | 32 | 4 | 16 | 1:4 | 4,0 | - |

| 8 | 24 | 4 | 12 | 1:3 | 4,3 | - |

| 8 | 16 | 4 | 8 | 1:2 | 7,3 | - |

| 8 | 8 | 4 | 4 | 1:1 | 19,0 | - |

| 16 | 60 | 8 | 30 | 1:3,75 | 5,3 | 2 |

| 4 | 15 | 2 | 7,5 | 1:3,75 | - | 8 |

| 16 | 48 | 8 | 24 | 1:3 | 5,% | - |

| 16 | 32 | 8 | 16 | 1:2 | 8,3 | - |

| 16 | 16 | 8 | 8 | 1:1 | 18,0 | - |

| 16 | 12 | 8 | 6 | 1:0,75 | 23,0 | - |

| “-„ отсутствие измерения; данные в % масс. относятся к сумме всех компонентов водных составов F1 и F2, соответственно их смесей) |

Указанные гели на основе солей алюминия и мочевины можно использовать также при более высоких температурах. Результаты измерения времени до наступления гелобразования для гелеобразующего состава в виде солей алюминия и мочевины при повышенных температурах представлены на Фиг. 2 (с. 39) статьи Л.К. Алтуниной и В.А.Кувшинова, опубликованной в журнале Oil & Gas Science and Technology - Rev. IFP, том 63 (2008) (1), ее. 37-48. Гелеобразование при 150°С наступает через 40 минут, при 200°С