Рукоятка управления медицинским устройством

Иллюстрации

Показать всеГруппа изобретений относится к медицинской технике, а именно к рукоятке управления медицинским устройством, в частности к рукоятке управления с механизмами, управляющими несколькими вытяжными проволоками при манипуляциях разными функциями медицинского устройства по отдельности, и к катетеру, управляемому такой рукояткой. Рукоятка управления медицинским устройством с удлиненным корпусом, дистальным узлом, располагающимся дистально по отношению к удлиненному корпусу и имеющим регулируемую конфигурацию. При этом медицинское устройство содержит вытяжной элемент, проходящий через удлиненный корпус и дистальный узел. Рукоятка управления включает: корпус и узел исполнительного механизма. Корпус имеет внешнюю поверхность со сформированным на ней желобком. Узел исполнительного механизма содержит: дисковый регулятор, вращаемый пользователем; катушку со стволом, вставляющимся в сквозное отверстие корпуса; стопорную шайбу, установленную на стволе; по меньшей мере одну шайбу для создания трения, расположенную на стволе; и крепежный элемент, расположенный на стволе и предназначенный для создания сжимающей силы, действующей на шайбу, создающую трение. Катушка имеет барабан, на который наматывается вытяжной элемент. Стопорная шайба вращательно соединена с дисковым регулятором для передачи вращательного движения от дискового регулятора на ствол. Стопорная шайба имеет выступ, движущийся в желобке для направления движения стопорной шайбы. Катетер содержит: удлиненный корпус; дистальный узел с регулируемой конфигурацией; вытяжной элемент, проходящий через удлиненный корпус и дистальный узел; и упомянутую ранее рукоятку управления. Изобретения позволяют контролировать более точное положение и направление катетера. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 20 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к рукоятке управления медицинскими устройствами, в частности рукоятке управления с механизмами для управления несколькими вытяжными проволоками при манипуляциях разными функциями медицинского устройства по отдельности.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Электродные катетеры широко применяются в медицинской практике в течение многих лет. Они используются для стимуляции и картирования электрической активности сердца, а также для абляции участков c нарушенной электрической активностью. Фибрилляция предсердий является распространенным длительным нарушением ритма сердца и основной причиной инсульта. Это заболевание характеризуется наличием возвратных импульсов, распространяющихся в предсердной ткани. Существуют различные способы прерывания этих импульсов, в том числе атриотомия, выполняемая хирургическим путем или путем катетеризации. Перед тем как приступить к лечению заболевания, прежде всего, необходимо выявить участок прохождения импульсов. Известны различные способы такого выявления, в том числе с применением катетеров с устройством картирования, позволяющим измерить активность внутри легочной вены, венечного синуса или иной трубчатой структуры по внутренней окружности этой структуры. Одно из таких устройств картирования имеет трубчатую конструкцию, включающую по существу цилиндрическую основную часть, расположенную по существу перпендикулярно и дистально относительно корпуса катетера и имеющую наружную окружность, и дистальную часть, расположенную дистально относительно основной части. Трубчатая конструкция снабжена изолирующим покрытием, покрывающим, по меньшей мере, основную часть устройства картирования. Опорный элемент, выполненный из материала с эффектом памяти, размещен, по меньшей мере, внутри основной части устройства картирования. По существу цилиндрическая основная часть устройства картирования включает несколько пар электродов, каждая из которых состоит из двух кольцевых электродов.

На практике электродный катетер вводится в интродьюсер, установленный в основной вене или артерии, например в бедренной артерии, и направляется в камеру сердца. Внутри камеры катетер выходит за пределы дистального конца интродьюсера, обнажая устройство картирования. Катетер позволяет преодолеть колебания при перемещении, в том числе отклонения дистальной части катетера; таким образом, устройство картирования устанавливается в трубчатом участке камеры сердца. Возможность контролировать положение и направление катетера, а также сама конструкция устройства картирования играют важную роль, во многом определяя общую пользу применения катетера.

Управляемые катетеры в целом хорошо известны. Например, в патенте США № Re 34,502 описан катетер с рукояткой управления, включающей корпус с поршневой камерой у дистального конца. Поршень расположен в поршневой камере и способен двигаться в продольном направлении. Проксимальный конец удлиненного корпуса катетера прикреплен к поршню. Вытяжная проволока закрепляется в корпусе и проходит через поршень и корпус катетера, а затем входит в концевую секцию у дистального конца корпуса катетера. Дистальный конец вытяжной проволоки закреплен в концевой секции катетера. При таком расположении элементов продольное движение поршня по отношению к корпусу приводит к изгибанию концевой секции катетера.

Такая конструкция описана в патенте США № RE 34,502 и в целом ограничена катетерами, имеющими единственную вытяжную проволоку. Если желательно изгибание в двух направлениях, возникает необходимость в использовании двух вытяжных проволок. Кроме того, если желательно более точное управление, например, диаметром системы картирования, необходима дополнительная вытяжная проволока. Кроме того, желательно, чтобы механизм приведения в действие дополнительной вытяжной проволоки был самофиксирующимся, то есть был способен удерживать систему картирования в суженном положении без необходимости контроля этой функции пользователем. Соответственно, имеется потребность в рукоятке управления, позволяющей управлять третьей вытяжной проволокой, не требующей постоянного ручного контроля.

ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к рукоятке управления медицинским устройством с дистальным компонентом, регулируемым с помощью узла исполнительного механизма посредством вытяжного элемента или проволоки. В одном варианте осуществления изобретения узел исполнительного механизма включает дисковый регулятор, вращаемый пользователем, стопорную шайбу с фиксатором и катушкой, при этом дисковый регулятор вращается вместе со стопорной шайбой, и, таким образом, вращение дискового регулятора передается на катушку. Катушка имеет корпус в форме ствола и конец в форме барабана, на который наматывается проксимальный конец вытяжного элемента с целью манипуляции или регулировки дистального компонента. Вращательное движение стопорной шайбы ограничено, таким образом, пользователь не может повернуть дисковый регулятор слишком сильно и сломать или иным образом повредить вытяжной элемент. Кроме того, по меньшей мере одна шайба закреплена на стволе катушки для облегчения приложения сжимающих сил на узел исполнительного механизма и находится во фрикционном контакте с одним или несколькими компонентами узла исполнительного механизма. С этой целью шайбы включают те, которые вращаются вместе с катушкой, и те, которые вращаются независимо (т.е. не сопряжены жестко с другим элементом), либо вращение которых относительно катушки невозможно.

Краткое описание чертежей

Эти и другие особенности и преимущества настоящего изобретения станут более понятными на примере следующего подробного описания в сочетании с сопроводительными чертежами. Необходимо понимать, что выбранные конструкции и элементы не показаны на некоторых чертежах для лучшего обзора остальных конструкций и элементов.

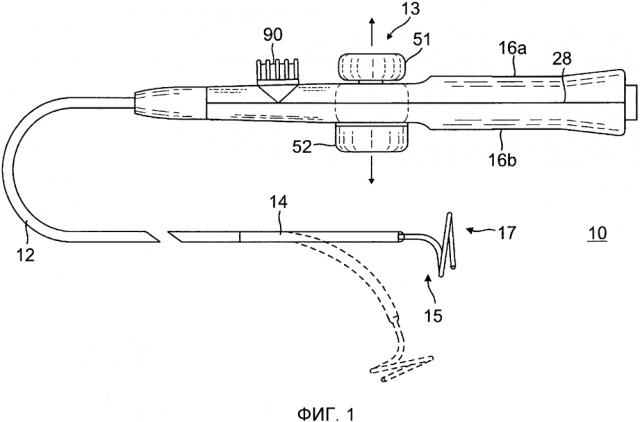

На фиг. 1 представлен вид сверху одного из вариантов осуществления катетера, составляющего предмет настоящего изобретения.

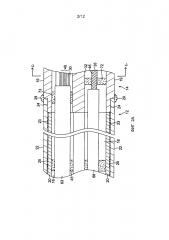

На фиг. 2A представлен вид сбоку варианта осуществления соединения между корпусом катетера и промежуточной секцией в разрезе вдоль первого диаметра.

На фиг. 2B представлен вид сбоку соединения, показанного на фиг. 2А, в разрезе вдоль второго диаметра, по существу перпендикулярного первому диаметру.

На фиг. 2C представлен вид промежуточной секции, изображенной на фиг. 2A и 2B, в разрезе вдоль линии С-С.

На Фиг. 3 представлен вид варианта осуществления дистального узла сбоку.

На фиг. 3A представлен вид дистального узла, показанного на фиг. 3, в разрезе по линии A-A.

На фиг. 4 представлен вид варианта осуществления половины корпуса рукоятки управления сверху.

На фиг. 5A-5C показано схематическое изображение половины корпуса рукоятки управления сверху в нейтральном и изогнутом положениях.

На фиг. 6 показан вид варианта осуществления узла регулировки изгиба с рукояткой управления в разрезе.

На фиг. 7 показано схематическое изображение составных частей варианта осуществления дополнительного вытяжного элемента узла исполнительного механизма.

На фиг. 8 представлен вид составных частей ствола катушки, изображенного на фиг. 7.

На фиг. 9 показан вид составных частей стопорной шайбы, показанной на фиг. 7.

На фиг. 10 показано изображение составных частей половины корпуса рукоятки управления, показанной на фиг. 7.

На фиг. 11А показан вид составных частей дискового регулятора, показанного на фиг. 7, сверху.

На фиг. 11В показан вид составных частей дискового регулятора, показанного на фиг. 7, снизу.

На фиг. 12 показано схематическое изображение составных частей варианта осуществления дополнительного вытяжного элемента узла исполнительного механизма.

На фиг. 13 представлен вид составных частей ствола катушки, изображенного на фиг. 12

На фиг. 14 показан вид составных частей зубчатой стопорной шайбы, показанной на фиг. 12.

На фиг. 15 показан вид составных частей фрикционной шайбы, показанной на фиг. 12.

На фиг. 16 показан вид составных частей стопорной шайбы, показанной на фиг. 12.

На фиг. 17 показан вид составных частей вставной шайбы, показанной на фиг. 12.

На фиг. 18 показан вид составных частей дискового регулятора, показанного на фиг. 12, снизу.

На фиг. 19 показан вид составных частей внешней поверхности половины корпуса рукоятки управления, показанной на фиг. 12.

На фиг. 20 показан вид составных частей внутренней поверхности половины корпуса рукоятки управления, показанной на фиг. 12.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение относится к рукоятке управления медицинским устройством. Так как медицинские устройства, в частности катетеры для электрофизиологических процедур, постоянно усложняются и число компонентов, необходимых для приведения их в действие, увеличивается, рукоятка управления должна обеспечивать независимое управление несколькими вытяжными проволоками. В рукоятке управления настоящего изобретения применяются первый исполнительный механизм для регулировки по меньшей мере одной вытяжной проволоки при одной манипуляции с медицинским устройством, в том числе изгибания в одном направлении, либо пары вытяжных проволок для изгибания катетера в двух направлениях, и второй исполнительный механизм для дополнительной вытяжной проволоки, предназначенной для другой манипуляции с медицинским устройством.

Катетер, показанный на фиг. 1, состоит из удлиненного корпуса катетера 12, изгибающейся промежуточной секции 14 и дистального конца корпуса катетера 12, при этом у дистального конца промежуточной секции 14 находится концевая секция 15, включающая дистальный узел 17, имеющий, например, спиралевидную форму. Рукоятка управления 16 для катетера имеет ручку 50 управления изгибом для управления изгибанием, приводящую в действие пару вытяжных элементов или проволок, выходящих из рукоятки управления 16 и проходящих через корпус катетера 12, и промежуточную секцию 14 для изгибания промежуточной секции в двух направлениях. В соответствии с характеристиками настоящего изобретения рукоятка управления дополнительно включает узел исполнительного механизма, регулирующий третий вытяжной элемент или проволоку 35 для манипуляций или регулировки дистального узла 17, например, для сужения спиралевидного дистального узла.

Как показано на фиг. 2А и 2В, корпус катетера 12 имеет один центральный или продольный просвет 18. Корпус катетера 12 является гибким, а именно поддающимся изгибу, но по существу несжимаемым по всей длине. Корпус катетера 12 может иметь любую подходящую конструкцию и может быть изготовлен из любого подходящего материала. В одном варианте осуществления корпус катетера 12 включает наружную стенку 22, изготовленную из полиуретана или нейлона. Наружная стенка 22 включает встроенную плетеную сетку из нержавеющей стали или т.п. для повышения жесткости на скручивание корпуса катетера 12, так чтобы при вращении рукоятки управления 16 наконечник катетера 10 поворачивался соответствующим образом.

Внешний диаметр корпуса катетера 12 не имеет особого значения, но предпочтительно не должен превышать приблизительно 8 фр. п. Аналогичным образом, толщина наружной стенки 22 не имеет особого значения. Внутренняя поверхность наружной стенки 22 может быть укреплена придающей жесткость трубкой 20, которая может быть изготовлена из любого подходящего для этих целей материала, предпочтительно полиимида. Трубка 20, придающая дополнительную жесткость, фиксируется относительно наружной стенки 22 на проксимальном конце корпуса катетера 12. Первое клеевое соединение 23 выполняется между дистальными концами упрочняющей трубки 20 и наружной стенки 22 при помощи быстросохнущего клея, например суперклея RTM. После этого выполняется второе клеевое соединение 25 между проксимальными концами упрочняющей трубки 20 и наружной стенки 22 с использованием долгосохнущего, но более прочного клея, например полиуретанового клея.

Упрочняющая трубка 20, наряду с оплетенной наружной стенкой 22, обеспечивает повышенную устойчивость к скручивающим колебаниям, значительно сокращая толщину стенки катетера, что позволяет максимально увеличить диаметр просвета. Внешний диаметр упрочняющей трубки 20 имеет практически такую же величину или немногим меньше внутреннего диаметра наружной стенки 22. Предпочтительно использование полиимидной трубки, так как она имеет очень тонкую стенку и в то же время обладает хорошей жесткостью. Это позволяет максимально увеличить диаметр центрального просвета 18 не в ущерб прочности и жесткости. Как правило, полиимидный материал не используется для изготовления упрочняющих трубок из-за склонности к перекручиванию во время изгиба. Однако было установлено, что в комбинации с наружной стенкой 22 из полиуретана, нейлона или подобного материала, в особенности снабженного оплеткой из нержавеющей стали, подверженность полиимидной упрочняющей трубки 20 к перекручиванию при изгибе практически исключается при условии использования катетера по назначению.

В одном из вариантов осуществления изобретения наружная стенка 22 имеет внешний диаметр, равный приблизительно 0,23 см (0,092 дюйма), и внутренний диаметр - приблизительно 0,16 см (0,063 дюйма), а полиимидная упрочняющая трубка 20 имеет внешний диаметр, равный приблизительно 0,156 см (0,615 дюйма), и внутренний диаметр - приблизительно 0,13 см (0,052 дюйма).

Как показано на фиг. 2А, 2В и 2С, промежуточная секция 14 состоит из более короткого отрезка трубки 19 с множеством просветов, например первым, вторым, третьим и четвертым просветами 30, 31, 32 и 33. Трубка 19 изготовлена из подходящего нетоксичного материала, предпочтительно более гибкого, чем материал корпуса катетера 12. Подходящим материалом для трубки 19 является плетеный полиуретан, то есть полиуретан со встроенной сеткой из нержавеющей стали или т.п. Внешний диаметр промежуточной секции 14, как и внешний диаметр корпуса катетера 12, предпочтительно не превышает приблизительно 8 фр. п. Размер просветов не имеет особого значения. В одном из вариантов осуществления изобретения промежуточная секция имеет внешний диаметр, равный приблизительно 0,23 см (7 фр.п., 0,092 дюйма), просветы, как правило, имеют такой же размер, диаметр составляет приблизительно 0,06 см (0,022 дюйма), а некоторые просветы могут иметь незначительно больший диаметр - приблизительно 0,09 см (0,03 6 дюйма).

Средство для прикрепления корпуса катетера 12 к промежуточной секции 14 изображено на фиг. 2А и 2В. Проксимальный конец промежуточной секции 14 включает внутреннее глухое отверстие 24, принимающее внешнюю поверхность полиимидного ребра жесткости 20. Промежуточная секция 14 и корпус катетера 12 скреплены клеем 29 или аналогичным веществом.

Как показано на фиг. 2А и 2В, через просвет 18 корпуса катетера 12 проходят различные элементы, например электрические провода и множество вытяжных проволок, а также иные провода и кабели. Продольное перемещение вытяжных проволок относительно корпуса катетера 12 позволяет пользователю управлять различными частями катетера, используя для этого рукоятку управления. В одном из вариантов осуществления изобретения предусмотрены первая и вторая вытяжные проволоки 42 для изгибания промежуточной секции 14 и третья вытяжная проволока 35 для манипуляций и регулировки дистального узла 17 концевой секции 15.

Однопросветный корпус катетера 12 может оказаться предпочтительнее корпуса с несколькими просветами, так как один просвет 18 корпуса позволяет лучше контролировать положение наконечника при вращении катетера 10. Один просвет 18 позволяет свободно разместить все проходящие по нему элементы внутри корпуса катетера. Если бы эти элементы были заключены в нескольких просветах, то в процессе вращения рукоятки 16 они смогли бы аккумулировать энергию, что может вызвать обратное вращение корпуса катетера 12, например, при отпускании рукоятки или при изгибе по кривой, или поворот на 180 градусов; при этом оба явления являются нежелательными.

Одна вытяжная проволока 42 для изгибания проходит через центральный просвет 18 корпуса катетера 12 во второй просвет 31 промежуточной секции 14. Вторая вытяжная проволока для изгибания 42 проходит через центральный просвет 18 и входит в четвертый просвет 33 промежуточной секции 14. Таким образом, просветы 31 и 33 должны быть расположены не на одной оси и диаметрально противоположны друг другу для обеспечения изгибания в плоскости в двух направлениях. Дистальные концы вытяжных проволок 42 закреплены на стенке трубки 19 вблизи дистального конца промежуточной секции 14 с помощью Т-образных анкеров (не показаны), как будет очевидно специалистам в данной области. В промежуточной секции 14 каждая вытяжная проволока 42 имеет пластиковую, например тефлоновую (Teflon.RTM.), оболочку 81, которая не позволяет вытяжным проволокам 42 врезаться в стенку трубки 19 промежуточной секции 14 при отклонении промежуточной секции 14.

Как показано на фиг. 2В, компрессионные обмотки 44, окружающие вытяжные проволоки 42, проходят от проксимального конца корпуса катетера 12 к проксимальному концу промежуточной секции 14. Компрессионные обмотки 44 изготовлены из любого подходящего для этих целей металла, например из нержавеющей стали. Компрессионные обмотки 44 имеют плотную намотку, что обеспечивает достаточную гибкость, то есть способность к изгибу, но при этом хорошую сопротивляемость сжатию. Предпочтительно, когда внутренний диаметр компрессионных обмоток 44 незначительно превышает диаметр вытяжной проволоки 42. Например, если диаметр вытяжной проволоки 42 равен приблизительно 0,018 см (0,007 дюйма), внутренний диаметр компрессионной обмотки 44 составляет приблизительно 0,020 см (0,008 дюйма). Тефлоновое (Teflon.RTM.) покрытие вытяжных проволок 42 позволяет им свободно скользить внутри компрессионных обмоток 44. Наружная поверхность компрессионных обмоток 44 может быть покрыта гибкой изолирующей оболочкой 27, препятствующей контакту компрессионных обмоток 44 друг с другом и с другими элементами, такими как электрические провода и кабели и т.д. В одном из вариантов осуществления изолирующая оболочка может быть выполнена из полиимидной трубки.

Компрессионные обмотки 44 прикреплены проксимальными концами к проксимальному концу трубки для придания жесткости 20 в корпусе катетера 12 клеевым соединением 48 (фиг. 2В), а дистальными концами - к проксимальному концу промежуточной секции 14 во втором просвете 31 и четвертом просвете 33 клеевыми соединениями 49 (фиг. 2В).

Как показано на фиг. 1, у дистального конца промежуточной секции 14 находится дистальный узел 17 для картирования и/или абляции. Как показано на фиг. 3 и 3А, дистальный узел 17 состоит из по существу прямой проксимальной части 38 и по существу кольцевой основной части 39. Проксимальная часть 38 смонтирована на промежуточной секции 14, а по существу круглая основная часть содержит множество электродов для картирования и/или абляции. В показанном варианте осуществления изобретения дистальная часть включает трубку 61. Элемент 54 с эффектом запоминания формы и третий вытяжной элемент или вытяжная сужающая проволока 35 проходят внутри защитной трубки 55, которая, в свою очередь, проходит через просвет трубки 61 вместе с токопроводящими проводниками 40 для электродов на дистальном узле.

В описанном варианте осуществления изобретения вытяжная сужающая проволока 35 используется для сужения по существу круглой основной части 39, что позволяет изменять или сокращать ее диаметр, например, во время картирования или абляции или трубчатых структур сердца. Проксимальный конец сужающей проволоки 35 закреплен в рукоятке 16 управления, как описано ниже. Как показано на фиг. 2А, сужающая проволока 35 проходит через центральный просвет 18 корпуса катетера 12, через третий просвет 32 промежуточной секции 14 и поступает в дистальный узел 17 (показанный на фиг. 1).

Третья компрессионная обмотка 46 расположена внутри корпуса катетера 12, а ствол промежуточной секции 14 охватывает сужающую проволоку 35 (фиг. 2А). Третья компрессионная обмотка 46 проходит от проксимального конца корпуса катетера 12 и заканчивается рядом с дистальным концом третьего просвета 32 промежуточной секции 14. Третья компрессионная обмотка 46 может быть изготовлена из любого подходящего металла, например нержавеющей стали, и должна быть плотно намотана для обеспечения гибкости, то есть способности к изгибу, но при этом обладать прочностью на сжатие. Внутренний диаметр компрессионной обмотки 46 предпочтительно должен незначительно превосходить по размеру диаметр сужающей проволоки 35. Наружная поверхность компрессионной обмотки 46 покрыта гибкой изолирующей оболочкой 68, например, изготовленной из полиимидной трубки. Третья компрессионная обмотка 46 предпочтительно выполнена из проволоки с квадратным или прямоугольным поперечным сечением. Такая проволока менее подвержена сжатию в отличие от проволоки с круглым поперечным сечением. В результате третья компрессионная обмотка 46 предохраняет корпус катетера 12, и, в частности, промежуточную секцию 14, от изгиба при совершении манипуляций с сужающей проволокой 35, направленных на сужение дистального узла 17, так как она в большей степени поглощает сжатие.

Проксимальный конец третьей компрессионной обмотки 46 фиксируется на трубке для придания жесткости 20 корпуса катетера 12 с помощью проксимального клеевого соединения 48, а с промежуточной секцией 14 она соединяется с помощью дистального клеевого соединения 73.

Необходимо понимать, что клеевые соединения на катетере 10 могут быть выполнены с использованием полиуретанового клея или аналогичного материала. Для нанесения клея используется шприц или аналогичное приспособление. Клей наносится через отверстие, предусмотренное в стенке трубки. Такое отверстие может быть выполнено, например, при помощи иглы или т.п., используемой для прокола стенки трубки, при этом игла предварительно нагревается в степени, достаточной, чтобы сформировать постоянное отверстие. После этого через отверстие вводится клей, заполняя пространство вокруг элемента (элементов) внутри трубки и образуя клеевое соединение по контуру элемента (элементов).

Токопроводящие проводники 40, присоединенные к кольцевым электродам в дистальном узле 17, проходят через первый просвет 30 промежуточной секции 14 (фиг. 2А), через центральный просвет 18 корпуса катетера 12, через рукоятку 16 управления, и их концы закрепляются в конвекторе (не показан), который подключен к соответствующему монитору или другому устройству для регистрации и отображения данных, полученных от кольцевых электродов. Часть токопроводящих проводников 40, проходящих через центральный просвет 18 корпуса катетера 12, рукоятку 16 управления и проксимальный конец промежуточной секции 14, заключена в защитную оболочку 62, которая может быть изготовлена из любого подходящего для этих целей материала, предпочтительно полиимида.

Электромагнитный датчик положения (не показан) располагается в дистальном узле 17 или рядом с ним. Кабель датчика 36 отходит от датчика и направляется в просвет 30 промежуточной секции (вместе с токопроводящими проводниками 40 электродов), в центральный просвет 18 корпуса катетера 12 и в рукоятку управления, где его конец закрепляется с помощью соответствующего конвектора (не показан).

Как показано на фиг. 1, рукоятка 16 управления включает по существу удлиненный корпус рукоятки, который может быть изготовлен из любого подходящего для этих целей жесткого материала, такого как пластик, путем формовки. В представленном варианте осуществления изобретения корпус состоит из двух противоположных половинок 16а и 16b, которые по существу являются зеркальным отражением друг друга и скрепляются при помощи клея, ультразвуковой сварки или другим подходящим для этих целей способом, вдоль продольного шва 28 по периметру корпуса.

На рукоятке 16 управления располагаются компоненты узла 13 регулировки изгиба, в том числе ручка 50 управления изгибом промежуточной секции 14 в двух направлениях за счет натяжения первой и второй проволок 42. Как показано на фиг. 4 и 5А-5С, при повороте ручки управления изгибом (показана стрелкой 50) в одном направлении вытяжная проволока 42 натягивается, что приводит к изгибанию промежуточной секции 14 в этом же направлении.

Каждая вытяжная проволока 42 изготовлена из подходящего металла, такого как нержавеющая сталь или нитинол. В предпочтительном варианте осуществления каждая вытяжная проволока имеет покрытие с низким коэффициентом трения, например покрытие (Teflon.RTM.) и т.п. Диаметр вытяжной проволоки предпочтительно варьирует в пределах от приблизительно 0,015 см (0,006 дюйма) до приблизительно 0,030 см (0,012 дюйма). Обе вытяжные проволоки предпочтительно должны иметь одинаковый диаметр. Вместо круглой вытяжной проволоки допускается использование плоской вытяжной проволоки. При этом размер поперечного сечения плоской проволоки должен быть таким, чтобы обеспечить прочность на разрыв, сопоставимую с прочностью круглой вытяжной проволоки. Альтернативно, всю проволоку или ее часть можно заменить эластичными волокнами. Каждое эластичное волокно может быть с предельной прочностью на разрыв в пределах 2480-3200 Па (412-463 тыс. фунтов на кв. дюйм), например полиэтилен высокой плотности (например, или скрученное волокно, или канат, сформованный из расплавленных полимерных волокон, или высокопробное керамическое волокно). В рамках настоящего документа термины «волокно» и «волокна» являются взаимозаменяемыми в том смысле, что эластичное волокно может иметь тканую или оплетенную структуру. В любом случае эти материалы обладают эластичностью, обеспечивая требуемую продолжительность службы при использовании в намотке на ролики и т.п. и лучшую управляемость изгибом кончика катетера. Кроме того, такие материалы практически не растягиваются, что улучшает ответную реакцию на манипуляции рукоятки управления, и являются немагнитными, благодаря чему они хорошо просвечиваются при МАТ. Низкая плотность материала позволяет ему оставаться проницаемым для рентгеновского аппарата. Материалы также не обладают электропроводностью во избежание короткого замыкания. Материал, например, имеет высокую прочность и является диэлектриком, не намагничивается; это полимерный материал с низкой деформацией растяжения в условиях длительной нагрузки. В показанном на фиг. 4 варианте осуществления изобретения каждый вытяжной элемент 42 включает дистальную часть из проволоки 42D и часть из эластичного волокна 42Р, соединенные конвектором 81.

Конструкция и устройство узла 13 управления изгибом, включая ручку 50 управления изгибом и элемент 51 регулировки натяжения на рукоятке 16 управления, подробно описаны ниже. Рычаг 52 узла 13 расположен между двумя половинами 16а и 16b рукоятки 16 управления. Как показано на фиг. 6, верхняя и нижняя радиальные опорные муфты изготовлены как круглые выступы 59 рычага 52, которые входят в соответствующее отверстие 56, сформированное в половине корпуса 16а, 16b.

Ручка 50 управления изгибом и рычаг 52 при вращении сопряжены друг с другом путем взаимного сцепления соответствующих поверхностей 57. Напротив ручки 50 управления изгибом находится ручка 51 регулировки натяжения, сопряженная и косвенно входящая в контакт с рычагом 52 за счет различных механизмов и частей. Ручка 51 позволяет оператору регулировать легкость вращения ручки 75 управления изгибом. Показанный на иллюстрации вариант осуществления ручки 51 регулировки натяжения является частью системы 70 регулировки натяжения, которая также включает колпачок 58, вращающийся вместе с ручкой 50, винт 60 скольжения, вращающийся вместе с колпачком 58, и самоконтрящуюся 62 гайку, навинчивающуюся на винт 60. Пользователь вращает ручку 51 для регулировки натяжения или плотности вращательного движения ручки 50 управления изгибом путем эффективного приложения или освобождения давления на компоненты систем с целью увеличения или уменьшения силы трения между соприкасающимися поверхностями компонентов. Подходящая система управления изгибом описана в патенте США №7377906, содержание которого полностью включено в настоящий документ посредством ссылки.

Для манипуляций с дистальным узлом 17 с помощью третьей вытяжной проволоки, в частности сужающей проволоки 35, проксимальный конец сужающей проволоки закрепляется в рукоятке 16 управления для приведения в действие системы катушки 80, расположенной в рукоятке 16 управления. В описанном варианте осуществления система катушки 80 расположена дистальнее узла 13 регулировки изгиба в рукоятке управления.

В показанном на фиг. 7 варианте осуществления изобретения система 80 катушки включает принимающую катушку 82 (фиг. 8), анкерный штифт 86 сужающей проволоки (фиг. 8), стопорную зубчатую шайбу 84 (фиг. 9) и дисковый регулятор 90 (фиг. 11А и 11В). Как лучше всего видно на фиг. 8, катушка 82 имеет удлиненный корпус в форме ствола 92 с продольным отверстием 94 на всем его протяжении. Наружная форма ствола 92 в поперечном сечении отличается от круглой или радиально асимметрична, таким образом, корпус может принимать и передавать силу вращения. В описанном варианте осуществления сечение D-образное и имеет продолговатую плоскую наружную поверхность 93. Один конец корпуса ствола 92 имеет принимающий барабан 96 между внутренней кромкой 98 и внешней кромкой 100, при этом, по меньшей мере, внутренняя кромка 98 имеет диаметр больше, чем у ствола 92. На противоположном конце 102 ствола расположено сквозное поперечное отверстие 104, предназначенное для закрепления анкерного штифта 86, например шплинта с головкой 106 и двумя параллельными ножками 108.

Система катушки 80 также включает несколько шайб для блокировки и/или создания трения, чтобы дисковый регулятор 90 фиксировался в установленном положении при его отпускании пользователем, таким образом, его не требуется удерживать во время работы.

Радиальная опорная муфта 110 (фиг. 10) сформирована в половине 16а корпуса рукоятки управления для создания сквозного отверстия 112. Ствол 92 катушки 82 входит в сквозное отверстие 112, размер которого меньше, чем у внутренней кромки 98, таким образом, барабан остается внутри половины 16а корпуса. Большая часть корпуса ствола 92 с концом 102 проходит через муфту 110 и выступает из половины 16а корпуса. Для простоты понимания относительное положение различных компонентов указывается как "над" или "под" по отношению друг к другу, однако очевидно, что рукоятка управления и ее внутренние компоненты могут быть собраны и использованы в любой ориентации.

На стволе 82 непосредственно над муфтой 110 расположена основная шайба 130 (фиг. 7) с круглым центральным отверстием 132. Таким образом, основная шайба вращается независимо от катушки 82 (или не сопряжена в ней жестко).

Непосредственно над основной шайбой 130 находится стопорная зубчатая шайба 84. Как лучше всего видно на фиг. 9, стопорная шайба имеет сквозное отверстие некруглой формы 138, соответствующее по размеру и форме внешнему сечению корпуса ствола 92 катушки 82, и, таким образом, вращается вместе с катушкой. На периферическом крае стопорной шайбы находится вырезка 140 для вращения вместе с дисковым регулятором 90, как объясняется ниже. Кроме того, на периферическом крае находится выступ 142, направленный поперечно, т.е. вниз. Выступ 142 входит в желобок 144 (фиг. 10), расположенный на внешней поверхности половины 16а корпуса рукоятки управления и окружающий радиальную опорную муфту 110. Круглый желобок 144 проходит вокруг муфты под определенным углом между двумя концами или упорами 146, которые ограничивают диапазон вращения стопорной шайбы 84 и, следовательно, пределы, в которых пользователь может поворачивать дисковый регулятор 90. Без такого ограничения сужающая проволока могла бы повредиться, например, при избыточном натягивании до точки разрыва. В описанном варианте осуществления изобретения желобок 144 располагается вокруг муфты 110 примерно на 350 градусов.

На стволе 92 и непосредственно над стопорной шайбой 84 располагается шайба 148 (фиг. 7), рассчитанная на сжимающие нагрузки. Шайба может быть волнистой или иметь форму клеверного листа, либо изогнутого диска (пружинная шайба). Шайба 148 имеет круглое отверстие в центре 150 и не связана жестко с катушкой 82.

Далее на стволе 92 непосредственно над шайбами 148, рассчитанными на сжимающие нагрузки, расположена шайба 152 с круглым центральным отверстием 154. Кроме того, шайба 152 вращается независимо от катушки 82.

Как и вытяжные элементы 42 для управления изгибом, сужающая проволока 35 может иметь дистальную часть из проволоки 35D и проксимальную часть из эластичного волокна 35Р (фиг. 4). Часть 35Р из эластичного волокна вставляется через поперечное отверстие 158 (фиг. 8) в барабане 96, сообщающееся с центральным продольным сквозным отверстием 94 ствола 92 катушки 82. Часть из эластичного волокна 35Р проходит через отверстие 94 к концу 102 до анкерного штифта 86 и закрепляется к ножкам 108, вставленным в отверстия 104. Анкерный штифт 86 вращается по продольной оси, чтобы принимать избыток или создавать достаточное натяжение сужающей проволоки 35. Затем ножки 108 разделяются и оборачиваются в противоположных направлениях (показано стрелками 109) вокруг корпуса ствола 92 для закрепления штифта 86 на месте.

Непосредственно над фиксирующей шайбой 152 располагается дисковый регулятор 90. Как показано на фиг. 11а, дисковый регулятор 90 имеет корпус в форме колпачка с внешней поверхностью, на которую нанесены указатели 162, в частности стрелка, указывающая направление вращения для управления сужающей проволокой. С нижней стороны дискового регулятора периферическая стенка 163 имеет ребро 164, соответствующее вырезке 140 в стопорной шайбе 84 для сопряженного вращения дискового регулятора и стопорной шайбы. Таким образом, вращение дискового регулятора 90 сопряжено с вращением катушки 82 посредством стопорной шайбы 84. Когда пользователь вращает дисковый регулятор 90, он заставляет вращаться катушку 82, в результате чего на барабан 96 наматывается часть проволоки 35b из эластичного волокна. Выступ 142 стопорной шайбы 84 движется в желобке 144 радиальной опорной муфты 110, регулируя вращение дискового регулятора 90. Упоры 146 в желобке ограничивают вращение дискового регулятора 90. Таким образом, упоры 146 эффективно ограничивают пределы движения сужающей проволоки 35 за счет ограничения амплитуды движений дискового регулятора, что предотвращает риск повреждения проволоки, например ее чрезмерное натяжение и разрыв.

Дисковый регулятор 90 образует защелкивающееся соединение со стопорной шайбой 84. Как показано на фиг. 11В, вокруг нижнего края периферической стенки 163 дискового регулятора 90 имеется кольцевая выступающая кромка 157. Кромка 157 движется и упирается в периферический край стопорной шайбы 84 при прижатии дискового регулятора 90 к стволу 92. В периферической стенке дискового регулятора 90 образовано множество прорезей 159 с равномерным расстоянием между ними, благодаря чему колпачок может эластично расширяться наружу и надеваться на стопорную шайбу. На нижней поверхности колпачка образован радиальный гребень 161, соприкасающийся с верхней поверхностью 167 корпуса ствола 92.

В альтернативном варианте осуществления, как показано на фиг. 12, система катушки 80' включает катушку 82' для наматывания проволоки (фиг. 13), анкерный штифт 86 сужающей проволоки, стопорную зубчатую шайбу 84' (фиг. 16), крепежный элемент 88 и дисковый регулятор 90', вращаемый пользователем (фиг. 18).

Катушка 82' имеет продолговатый ствол 92' с продольным отверстием 94 (см., в частности, фиг. 8). Наружная форма ствола 92' в поперечном сечении отличается от круглой или радиально асимметрична, таким образом, ствол может принимать и передавать силу вращения. В описанном варианте осуществления сечение D-образное, таким образом, ствол имеет продолговатую плоскую внешнюю поверхность 93. Один конец корпуса ствола 92 имеет принимающий барабан 96 между внутренней кромкой 98 и внешней кромкой 100, где, по меньшей мере, внутренняя кромка 98 имеет диаметр больше, чем у корпуса вала 92. Противоположный конец 102' ствола 92 имеет резьбу для навинчивания крепежного элемента 88, например шестигранной стопорной гайки. В резьбовом конце 102 образовано поперечное сквозное отверстие 104, в которое входит анкерный штифт 86 сужающей проволоки, например шплинт (см. фиг. 8).