Способ обнаружения опасного места с избыточной продольной сжимающей силой, вызывающей потерю устойчивости бесстыкового пути

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к путевому хозяйству железнодорожного транспорта и может быть использовано при мониторинге состояния бесстыкового пути. Согласно изобретению, при контроле положения оси железнодорожного пути в плане путеизмерительным средством (например, путеизмерительным вагоном), с начала летнего сезона (апреле-мае в зависимости от климатической зоны) с помощью диаграмм фиксируют величины еще не опасные для движения поездов стрел изгиба рельсов бесстыкового пути в плане. Эти исходные диаграммы сохраняют до получения диаграмм при очередном проходе путеизмерительного средства. Последующие диаграммы накладывают на предыдущие, совмещая их по линейной координате (абсциссе), определяют разницу ординат на месте максимальной стрелы, делят эту разницу на прошедшее время между проходами путеизмерительного средства, определяют скорость роста стрелы и таким образом обнаруживают опасное место с опасной скоростью изменения величины стрелы неровности. В результате опасное место с избыточной продольной сжимающей силой в рельсовых плетях обнаруживается заблаговременно. 1 ил.

Реферат

Изобретение относится к путевому хозяйству железнодорожного транспорта и может быть использовано при мониторинге состояния бесстыкового пути.

Технический результат состоит в заблаговременном обнаружении опасного места с избыточной продольной сжимающей силой в рельсовых плетях, вызывающей потерю продольной устойчивости рельсовой колеи.

Наиболее близким по своей сущности к заявленному изобретению является способ обнаружения избыточных продольных сжимающих сил в бесстыковом пути, по которому контролируют три параметра, влияющих на устойчивость рельсошпальной решетки - стрелу изгиба рельсов в плане , длину изогнутой оси рельсов и продольную силу F [1]. Этот способ основан на использовании статической теории расчета устойчивости бесстыкового пути (не учитывающей фактор времени), по которой получают две зависимости и с тремя переменными [2]. Такое решение дает бесконечное множество сочетаний этих трех переменных , которые соответствуют напряженной неровности, вызывающей мгновенную потерю устойчивости. Для получения однозначного решения задаются нормируемым значением стрелы изгиба в плане, а продольную силу определяют по величине смещений рельсовой плети относительно маячных шпал.

Однако, указанным способом из-за относительно малых значений стрел и влияния случайных факторов (погонных сопротивлений балласта поперечным оси пути сдвигам шпал) невозможно достаточно точно определить длину изогнутого участка рельсов соответствующей напряженной неровности, а из-за непостоянства положения «маячных шпал» нельзя достаточно точно определить величину продольной сжимающей силы в рельсах бесстыкового пути. В результате практически любая измеренная неровность положения железнодорожной колеи в плане может оказаться как опасной, так и неопасной. Невозможно заблаговременно обнаружить опасную стрелу и принять меры по недопущению схода подвижного состава. Из-за указанных недостатков данный способ не имеет практического применения.

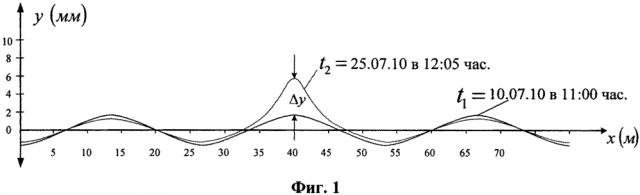

Технический результат достигается тем, что с целью заблаговременного (до необходимости принятия срочных мер) обнаружения места с избыточной продольной сжимающей силой, вызывающей потерю устойчивости бесстыкового пути путеизмерительным средством, с начала летнего сезона с помощью диаграмм фиксируют величины еще не опасных для движения поездов стрел изгиба рельсов бесстыкового пути в плане, эти исходные диаграммы сохраняют до получения диаграмм при очередных проходах путеизмерительного средства, последующие диаграммы накладывают на предыдущие, совмещают их по линейной координате (абсциссе х) (фиг. 1), определяют разницу ординат на месте максимальной стрелы Δу, делят эту разницу на прошедшее время между проходами путеизмерительного средства, определяют скорость роста стрелы V=Δy/(t2-t1). Таким образом, обнаруживают опасное место с опасной скоростью изменения величины стрелы неровности.

Пример: На исходной диаграмме (фиг. 1), полученной путеизмерительным средством, была обнаружена неровность в плане со стрелой изгиба рельсов 2 мм (время проезда t1=10.07.2010 в 11:00 часов). При следующем проходе путеизмерительного средства (t1=25.07.2010 в 12:05 часов) стрела на том же месте увеличилась до 6 мм. Таким образом, скорость роста стрелы оказалась равной V=Δy/(t2-t1), где Δу=6-2=4 мм, t2-t1=385 час, V=0,01 мм/ч. Такую скорость роста нужно считать опасной, так как за следующие 400 часов до очередного прохода путеизмерительного средства потребуется ограничивать скорость движения поездов, т.е. произойдет отказ в состоянии пути.

Использованные источники

1. Коган А.Я. и Савин А.В. Оценка безопасности эксплуатации бесстыкового пути по условиям выброса с учетом его фактического состояния. «Вестник ВНИИЖТа», №1, 2002 г.

2. Першин С.П. Метод расчета устойчивости бесстыкового пути. Труды МИИТа, Вып. 147: М., 1962 г.

3. Новакович В.И. Бесстыковой путь со сверхдлинными рельсовыми плетями: Учебное пособие для вузов железнодорожного транспорта (рекомендовано Управлением кадров и учебных заведений Федерального агентства железнодорожного транспорта). М.: Маршрут, 2005 г.

Способ обнаружения опасного места с избыточной продольной сжимающей силой, вызывающей потерю устойчивости бесстыкового пути, заключающийся в том, что с помощью путеизмерительного средства контролируют положение оси пути в плане и при обнаружении опасной стрелы неровности принимают меры по ее ликвидации, отличающийся тем, что с целью заблаговременного (до необходимости принятия срочных мер) обнаружения места с избыточной продольной сжимающей силой, вызывающей потерю устойчивости бесстыкового пути путеизмерительным средством, с начала летнего сезона с помощью диаграмм фиксируют величины еще неопасных для движения поездов стрел изгиба рельсов бесстыкового пути, эти исходные диаграммы сохраняют до получения диаграмм при очередных проходах путеизмерительного средства, последующие диаграммы накладывают на предыдущие, совмещая их по линейной координате (абсциссе), определяют разницу ординат на месте максимальной стрелы, делят эту разницу на прошедшее время между проходами путеизмерительного средства, определяют скорость роста стрелы и таким образом обнаруживают опасное место с опасной скоростью изменения величины стрелы неровности.