Элемент упора сшивающего ткань инструмента для предотвращения преждевременного открытия бранши

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине. Хирургический инструмент включает в себя узел рукоятки, имеющий спусковой механизм, выполненный с возможностью пуска выталкивателя скоб (24) для сшивания ткани, и заостренный шток, с которым соединен упор. Элемент обнаружения упора выполнен для определения того, что упор соединен со штоком. Элемент обнаружения упора содержит поступательно перемещаемый шток, затрудняющий расцепление элемента блокировки. Определяющая упор трубка размещена вокруг заостренного штока и мешает активации спускового механизма в первое положение. Углубление в трубке позволяет активировать спусковой механизм, когда определяющая упор трубка находится во втором положении. Узел блокировки спускового механизма включает в себя подпружиненную кнопку, которая выскакивает при активации штока толкателя, посредством чего освобождая поворотный элемент блокировки. 9 з.п. ф-лы, 23 ил.

Реферат

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

В некоторых ситуациях хирургу может требоваться располагать хирургический инструмент через отверстие в организме пациента и применять инструмент для корректировки, расположения, прикрепления и/или иного взаимодействия с тканью в организме пациента. Например, в ходе некоторых хирургических операций может производиться разрезание и удаление частей желудочно-кишечного тракта для устранения нежелательной ткани или по другим причинам. После удаления желаемой ткани оставшиеся части потребуется повторно свести вместе. Одним таким инструментом для выполнения таких анастомозных операций является круговой сшивающий инструмент, который вводят через отверстие в организме пациента.

Примеры таких круговых хирургических сшивающих инструментов описаны в патенте США № 5,205,459, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для анастомоза», выданном 27 апреля 1993 г.; патенте США № 5,271,544, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для анастомоза», выданном 21 декабря 1993 г.; патенте США № 5,275,322, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для анастомоза», выданном 4 января 1994 г.; патенте США № 5,285,945, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для анастомоза», выданном 15 февраля 1994 г.; патенте США № 5,292,053, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для анастомоза», выданном 8 марта 1994 г.; патенте США № 5,333,773, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для анастомоза», выданном 2 августа 1994 г.; патенте США № 5,350,104, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для анастомоза», выданном 27 сентября 1994 г.; и патенте США № 5,533,661, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для анастомоза», выданном 9 июля 1996 г. Описание каждого из вышеуказанных патентов США включено в настоящий документ путем ссылки. Некоторые такие сшивающие инструменты выполнены с возможностью прижимать слои ткани, прорезать зажатые слои ткани и выталкивать скобы через слои ткани, чтобы по существу запечатать рассеченные слои ткани вместе поблизости от рассеченных концов слоев ткани.

Некоторые другие дополнительные примеры хирургических сшивающих инструментов описаны в патенте США № 4,805,823, озаглавленном «Карманная конфигурация сшивающих инструментов для внутренних органов», выданном 21 февраля 1989 г.; патенте США № 5,415,334, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент и кассета со скобами», выданном 16 мая 1995 г.; патенте США № 5,465,895, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент», выданном 14 ноября 1995 г.; патенте США № 5,597,107, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент», выданном 28 января 1997 г.; патенте США № 5,632,432, озаглавленном «Хирургический инструмент», выданном 27 мая 1997 г.; патенте США № 5,673,840, озаглавленном «Хирургический инструмент», выданном 7 октября 1997 г.; патенте США № 5,704,534, озаглавленном «Шарнирный узел для хирургических инструментов», выданном 6 января 1998 г.; патенте США № 5,814,055, озаглавленном «Хирургический зажимной механизм», выданном 29 сентября 1998 г.; патенте США № 6,978,921, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент, включающий трехрогий пусковой механизм», выданном 27 декабря 2005 г.; патенте США № 7,000,818, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент, имеющий раздельные обособленные закрывающую и пусковую системы», выданном 21 февраля 2006 г.; патенте США № 7,143,923, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент, имеющий блокировку пуска для незакрытого упора», выданном 5 декабря 2006 г.; патенте США № 7,303,108, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент, включающий многоходовой пусковой механизм с гибкой рейкой», выданном 4 декабря 2007 г.; патенте США № 7,367,485, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент, включающий многоходовой пусковой механизм, имеющий вращающуюся передачу», выданном 6 мая 2008 г.; патенте США № 7,380,695, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент, имеющий одинарный блокирующий механизм для предотвращения пуска», выданном 3 июня 2008 г.; патенте США № 7,380,696, озаглавленном «Шарнирный хирургический сшивающий инструмент, включающий двухэлементный трехрогий пусковой механизм», выданном 3 июня 2008 г.; патенте США № 7,404,508, озаглавленном «Хирургическое сшивающее и режущее устройство», выданном 29 июля 2008 г.; патенте США № 7,434,715, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент, имеющий многоходовой пуск и блокировку открывания», выданном 14 октября 2008 г.; и патенте США № 7,721,930, озаглавленном «Одноразовая кассета с адгезивом для применения в сшивающем устройстве», выданном 25 мая 2010 г. Описание каждого из вышеуказанных патентов США включено в настоящий документ путем ссылки. Хотя хирургические сшивающие инструменты, ссылки на которые даны выше, описаны для применения в эндоскопических процедурах, следует понимать, что такие хирургические сшивающие инструменты также могут применяться в открытых процедурах и/или других неэндоскопических процедурах.

Хотя изготавливаются и применяются различные типы хирургических сшивающих инструментов и связанных с ними компонентов, считается, что никто ранее до данного (-ых) автора (-ов) изобретения не изготавливал или не применял настоящее изобретение, описанное в приложенной формуле изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Несмотря на то что описание завершается формулой изобретения, которая конкретно подчеркивает и четко описывает эту технологию, считается, что лучшему пониманию данной технологии послужит следующее описание определенных примеров в сочетании с приложенными фигурами, на которых одинаковые справочные номера позиций обозначают такие же элементы, а также на которых:

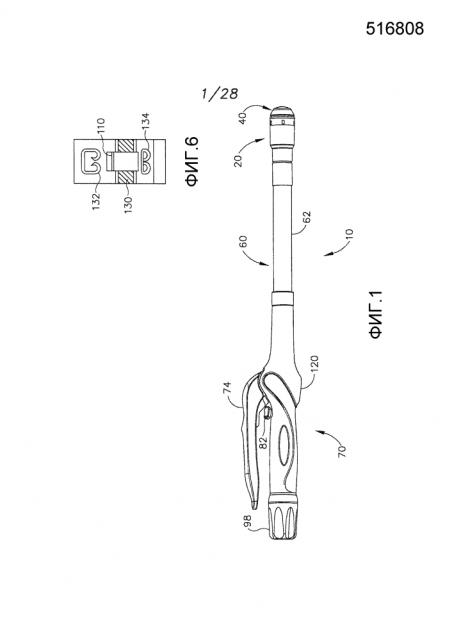

на ФИГ. 1 показан вид сбоку в вертикальной проекции примера кругового хирургического сшивающего инструмента;

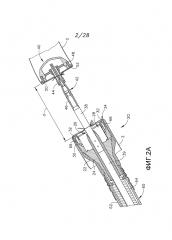

на ФИГ. 2A показан увеличенный вид в продольном сечении примера узла сшивающей головки инструмента, изображенного на ФИГ. 1, на котором пример упора находится в открытом положении;

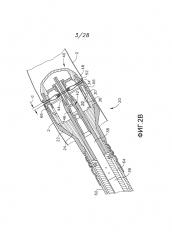

на ФИГ. 2B показан увеличенный вид в продольном сечении узла сшивающей головки, изображенного на ФИГ. 2A, на котором упор находится в закрытом положении;

на ФИГ. 2C показан увеличенный вид в продольном сечении узла сшивающей головки, изображенного на ФИГ. 2A, на котором примеры выталкивателя скоб и лезвия показаны в активированном положении;

на ФИГ. 3 показан увеличенный вид в частичном сечении примера скобы, сформированной об упор;

на ФИГ. 4A показан увеличенный вид сбоку в вертикальной проекции примера узла рукоятки привода хирургического инструмента, изображенного на ФИГ. 1, с удаленной частью корпуса, на котором спусковой механизм показан в неактивированном положении, а элемент блокировки показан в заблокированном положении;

на ФИГ. 4B показан увеличенный вид сбоку в вертикальной проекции узла рукоятки привода, изображенного ФИГ. 4A, на котором спусковой механизм показан в активированном положении, а элемент блокировки показан в разблокированном положении;

на ФИГ. 5 показан увеличенный частичный вид в перспективе примера узла индикатора хирургического инструмента, изображенного на ФИГ. 1, на котором показаны окно индикатора и рычаг индикатора;

на ФИГ. 6 показан схематический вид окна индикатора, изображенного на ФИГ. 5, на котором показан пример стержня индикатора и примеры представлений соответствующих скоб;

на ФИГ. 7 показан частичный вид сбоку в сечении хирургического инструмента, имеющего пример троакара со штоком присутствия упора;

на ФИГ. 8 показан увеличенный частичный вид в сечении примера узла обнаружения упора, имеющего упруго смещенный язычок, пример выталкивателя скоб, троакар и упор;

на ФИГ. 9A показан частичный вид в сечении альтернативного узла обнаружения упора, имеющего пару пружинных зажимов, показанных в выдвинутом положении;

на ФИГ. 9B показан частичный вид в сечении узла обнаружения упора, изображенного на ФИГ. 9A, на котором показан троакар и пружинные зажимы в оттянутом положении без прикрепленного упора;

на ФИГ. 9C показан частичный вид в сечении узла обнаружения упора, показанного в оттянутом положении, с прикрепленным упором;

на ФИГ. 10A показан увеличенный частичный вид в продольном сечении узла обнаружения упора, имеющего пару упруго смещенных блокирующих элементов с магнитными частями;

на ФИГ. 10B показан увеличенный частичный вид в продольном сечении узла обнаружения упора, изображенного на ФИГ. 10A, на котором показан вспомогательный упор, соединенный с троакаром и выровненный с магнитными частями;

на ФИГ. 11 показан вид сбоку в сечении примера хирургического инструмента, имеющего пример узла обнаружения упора с определяющей упор трубкой;

на ФИГ. 12 показан увеличенный частичный вид в перспективе дистального конца узла обнаружения упора, изображенного на ФИГ. 11;

на ФИГ. 13 показан увеличенный частичный вид в перспективе другого примера узла обнаружения упора, имеющего пример альтернативной определяющей упор трубки с чашкой;

на ФИГ. 14 показан увеличенный частичный вид в сечении другого примера узла обнаружения упора, на котором показан пример альтернативного упора со стержнем разводного хомута и парой язычков;

на ФИГ. 15 показан увеличенный частичный вид в сечении дополнительного примера узла обнаружения упора, на котором показан троакар с подпружиненными штифтами;

на ФИГ. 16A показан вид сзади в сечении примера хирургического инструмента, на котором показан пример узла кнопки блокировки, причем кнопка показана в первом положении;

на ФИГ. 16B показан вид сзади в сечении хирургического инструмента, изображенного на ФИГ. 16A, на котором показана кнопка, отведенная кулачком во второе положение;

на ФИГ. 16C показан вид сзади в сечении хирургического инструмента, изображенного на ФИГ. 16A, на котором показана кнопка, активированная в третье положение;

на ФИГ. 17 показан вид сбоку в вертикальной проекции хирургического инструмента, изображенного на ФИГ. 16A, с удаленной частью корпуса;

на ФИГ. 18A показан вид сзади в сечении примера хирургического инструмента с альтернативным примером узла кнопки блокировки, причем кнопка показана в первом положении;

на ФИГ. 18B показан вид сзади в сечении хирургического инструмента, изображенного на ФИГ. 18A, на котором показана кнопка, отведенная кулачком во второе положение;

на ФИГ. 18C показан вид сзади в сечении хирургического инструмента, изображенного на ФИГ. 18A, на котором показана кнопка, повернутая в третье положение;

на ФИГ. 19A показан частичный вид в перспективе другого примера узла кнопки блокировки, причем кнопка показана в первом положении, а штифт упора вставлен через нее;

на ФИГ. 19B показан частичный вид в перспективе узла кнопки блокировки, изображенного на ФИГ. 19A, на котором штифт упора удален;

на ФИГ. 19C показан частичный вид в перспективе узла кнопки блокировки, изображенного на ФИГ. 19A, на котором кнопка активирована во второе положение;

на ФИГ. 19D показан частичный вид в перспективе узла кнопки блокировки, изображенного на ФИГ. 19A, на котором кнопка повернута в третье положение;

на ФИГ. 19E показан частичный вид в перспективе узла кнопки блокировки, изображенного на ФИГ. 19A, на котором кнопка активирована в четвертое положение;

на ФИГ. 19F показан частичный вид в перспективе узла кнопки блокировки, изображенного на ФИГ. 19A, на котором пусковой стержень активирован относительно кнопки в четвертом положении;

на ФИГ. 20A показан вид сбоку в сечении примера хирургического инструмента, имеющего альтернативный узел кнопки блокировки, показанной в первом положении;

на ФИГ. 20B показан альтернативный узел кнопки блокировки, изображенный на ФИГ. 20A, показанный во втором положении;

на ФИГ. 20C показан альтернативный узел кнопки блокировки, изображенный на ФИГ. 20A, на котором показан проксимальный концевой элемент, поворачивающий поворотный элемент;

на ФИГ. 21A показан схематический вид примера узла предохранительного блокиратора, показанного в заблокированном положении;

на ФИГ. 21B показан схематический вид узла предохранительного блокиратора, изображенного на ФИГ. 21A, показанного в незаблокированном положении;

на ФИГ. 22 показан увеличенный частичный вид в перспективе узла предохранительного блокиратора, изображенного на ФИГ. 21A, на котором показан пример штока упора в заблокированном положении; и

на ФИГ. 23 показан увеличенный частичный вид в перспективе узла предохранительного блокиратора, изображенного на ФИГ. 21A, на котором показан пример предохранительного рычага в заблокированном положении.

Не предполагается, что фигуры являются каким-либо образом ограничивающими, и считается, что различные варианты осуществления технологии можно реализовать множеством других способов, включая те, которые необязательно показаны на фигурах. Приложенные фигуры использованы и образуют часть описания, иллюстрируя несколько аспектов настоящей технологии, и вместе с описанием служат для пояснения принципов технологии. Однако следует понимать, что данная технология не ограничена точными показанными механизмами.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Представленное ниже описание некоторых примеров технологии не следует использовать для ограничения его объема. Другие примеры, элементы, аспекты, варианты осуществления и преимущества технологии станут очевидны специалистам в данной области из следующего описания, в котором для целей иллюстрации представлен один из лучших способов реализации технологии. После реализации технология, описанная в настоящем документе, может иметь другие различные и очевидные аспекты, все из которых не отходят от технологии. Соответственно, фигуры и описания по характеру следует рассматривать как иллюстрирующие, а не ограничивающие.

I. Обзор примера кругового хирургического сшивающего инструмента

На ФИГ. 1-6 представлен пример кругового хирургического сшивающего инструмента (10), имеющего узел сшивающей головки (20), узел стержня (60) и узел рукоятки привода (70), каждый из которых будет описан ниже более подробно. Узел стержня (60) проходит дистально от узла рукоятки привода (70), а узел сшивающей головки (20) соединен с дистальным концом узла стержня (60). Вкратце, узел рукоятки привода (70) выполнен с возможностью активировать выталкиватель скоб (24) узла сшивающей головки (20) для выталкивания множества скоб (66) из узла сшивающей головки (20). Скобы (66) изгибаются с образованием готовых скоб с помощью упора (40), прикрепленного к дистальному концу инструмента (10). Таким образом, ткань (2), изображенную на ФИГ. 2A-2C, можно сшить с использованием инструмента (10).

В настоящем примере инструмент (10) содержит закрывающую систему и пусковую систему. Закрывающая система содержит троакар (38), привод троакара (39) и поворотную ручку (98). Упор (40) может быть соединен с дистальным концом троакара (38). Поворотная ручка (98) выполнена с возможностью продольного поступательного перемещения троакара (38) относительно узла сшивающей головки (20), посредством чего поступательно перемещая упор (40), когда упор (40) соединен с троакаром (38), и зажима ткани между упором (40) и узлом сшивающей головки (20). Пусковая система содержит спусковой механизм (74), узел активации спускового механизма (84), привод выталкивателя (64) и выталкиватель скоб (24). Выталкиватель скоб (24) включает в себя скальпель (36), выполненный с возможностью рассекать ткань, когда выталкиватель скоб (24) активирован продольно. Кроме того, скобы (66) расположены дистально относительно множества выталкивающих скобы элементов (30) выталкивателя скоб (24) так, что выталкиватель скоб (24) при продольной активации выталкивателя скоб (24) также выталкивает скобы (66) дистально. Таким образом, когда спусковой механизм (74) активирован, а узел активации спускового механизма (84) активирует выталкиватель скоб (24) с помощью привода выталкивателя (64), скальпель (36) и элементы (30) по существу одновременно рассекают ткань (2) и выталкивают скобы (66) дистально относительно узла сшивающей головки (20) в ткань. Затем компоненты и функциональные возможности закрывающей системы и пусковой системы будут описаны более подробно.

A. Пример упора

Как показано на ФИГ. 1-2C, упор (40) выполнен с возможностью избирательного соединения с инструментом (10) и обеспечения поверхности, о которую могут быть согнуты скобы (66) для сшивания материала, содержащегося между узлом сшивающей головки (20) и упором (40). В настоящем примере упор (40) выполнен с возможностью избирательного соединения с троакаром или заостренным штоком (38), который проходит дистально относительно узла сшивающей головки (20). Как показано на ФИГ. 2A-2C, упор (40) выполнен с возможностью избирательного соединения с помощью соединения проксимального стержня (42) упора (40) с дистальным концом троакара (38). Упор (40) содержит по существу круговую головку упора (48) и проксимальный стержень (42), проходящий проксимально от головки упора (48). В показанном примере проксимальный стержень (42) содержит трубчатый элемент (44), имеющий упруго смещенные удерживающие зажимы (46) для избирательного соединения упора (40) с троакаром (38), хотя это и является необязательным, и следует понимать, что также возможно применение других удерживающих элементов для соединения упора (40) с троакаром (38). Например, для соединения упора (40) с троакаром (38) могут использоваться C-образные зажимы, хомуты, резьбовые соединения, штифты, адгезивы и т.д. Кроме того, хотя упор (40) описан как избирательно соединяемый с троакаром (38), в некоторых версиях проксимальный стержень (42) может включать в себя одноходовой соединяющий элемент, так что упор (40) нельзя отделить от троакара (38) после прикрепления упора (40). Только в качестве примера, к одноходовым элементам могут относиться зубцы, одноходовые защелки, зажимные гильзы, воротники, язычки, полосы и т.д. Несомненно, специалистам в данной области в контексте идей, представленных в настоящем документе, будут очевидны другие конфигурации соединения упора (40) с троакаром (38). Например, вместо этого троакар (38) может представлять собой полый стержень, а проксимальный стержень (42) может содержать заостренный шток, вставляемый в полый стержень.

Головка упора (48) настоящего примера содержит множество углублений для формирования скоб (52), образованных на проксимальной стороне (50) головки упора (48). Соответственно, когда упор (40) находится в закрытом положении, а скобы (66) выталкиваются из узла сшивающей головки (20) в углубления для формирования скоб (52), как показано на ФИГ. 2C, ножки (68) скоб (66) сгибаются с образованием готовых скоб. Следует понимать, что углубления для формирования скоб (52) являются необязательными и в некоторых версиях могут быть опущены.

Так как упор (40) является отдельным компонентом, следует понимать, что упор (40) можно вставлять и закреплять на части ткани (2) до соединения с узлом сшивающей головки (20). Только в качестве примера, упор (40) можно вставить и закрепить на первой трубчатой части ткани (2) во время введения и закрепления инструмента (10) на второй трубчатой части ткани (2). Например, первая трубчатая часть ткани (2) может быть пришита к или вокруг части упора (40), а вторая трубчатая часть ткани (2) может быть пришита к или вокруг троакара (38).

Как показано на ФИГ. 2A, после этого упор (40) соединяется с троакаром (38). Троакар (38) настоящего примера показан в дистальном, наиболее активированном положении. Такое выдвинутое положение троакара (38) может обеспечивать больше места, с которым может быть соединена ткань (2) до прикрепления упора (40). Кроме того, выдвинутое положение троакара (38) также может обеспечить более простое прикрепление упора (40) к троакару (38). Троакар (38) дополнительно включает в себя конусообразный дистальный конец. Такой конец может прокалывать ткань насквозь и/или способствовать вставке упора (40) на троакар (38), хотя конусообразный дистальный конец необязателен. Например, в других версиях троакар (38) может иметь тупой конец. Дополнительно или в качестве альтернативы троакар (38) может включать в себя магнитную часть (не показана), которая может притягивать упор (40) в направлении троакара (38). Несомненно, обычному специалисту в данной области в контексте идей, представленных в настоящем документе, будут очевидны дополнительные конфигурации и механизмы упора (40) и троакара (38).

Когда упор (40) соединен с троакаром (38), расстояние между проксимальной стороной упора (40) и дистальной стороной узла сшивающей головки (20) определяет расстояние зазора d. Троакар (38) настоящего примера может поступательно перемещаться продольно относительно узла сшивающей головки (20) с помощью регулировочной ручки (98), размещенной на проксимальном конце узла рукоятки привода (70), как будет описано ниже более подробно. Соответственно, когда упор (40) соединен с троакаром (38), поворот регулировочной ручки (98) увеличивает или уменьшает расстояние зазора d путем активации упора (40) относительно узла сшивающей головки (20). Например, как последовательно показано на ФИГ. 2A-2B, упор (40) показан активированным проксимально относительно узла рукоятки привода (70) из исходного открытого положения в закрытое положение, посредством чего уменьшая расстояние зазора d и расстояние между двумя частями соединяемой ткани (2). После того как расстояние зазора d доведено до пределов предварительно заданного диапазона, узел сшивающей головки (20) может быть активирован, как показано на ФИГ. 2C, сшивая и рассекая ткань (2) между упором (40) и узлом сшивающей головки (20). Узел сшивающей головки (20) выполнен с возможностью сшивания и рассечения ткани (2) путем поворота пользователем спускового механизма (74) узла рукоятки привода (70), как будет описано ниже более подробно.

Как указано выше, расстояние зазора d соответствует расстоянию между упором (40) и узлом сшивающей головки (20). При введении инструмента (10) в организм пациента это расстояние зазора d может быть плохо видно. Соответственно, предусмотрен подвижный стержень индикатора (110), показанный на ФИГ. 5-6, который виден через окно индикатора (120), расположенное напротив спускового механизма (74). Стержень индикатора (110) выполнен с возможностью перемещения в ответ на вращение регулировочной ручки (98) так, чтобы положение стержня индикатора (110) представляло расстояние зазора d. Как показано на ФИГ. 6, окно индикатора (120) дополнительно содержит шкалу (130), которая показывает, что зазор упора находится в пределах желаемого рабочего диапазона (например, область зеленого цвета, или «зеленая зона»), а также соответствующее представление сжатия скобы на каждом конце шкалы (130). Только в качестве примера, как показано на ФИГ. 6, первое изображение скобы (132) показывает большую высоту скобы, в то время как второе изображение скобы (134) показывает малую высоту скобы. Соответственно, пользователь может увидеть положение соединенного упора (40) относительно узла сшивающей головки (20) с помощью стержня индикатора (110) и шкалы (130). Затем пользователь может соответствующим образом отрегулировать положение упора (40) с помощью регулировочной ручки (98).

Как опять же показано на ФИГ. 2A-2C, пользователь сшивает часть ткани (2) вокруг трубчатого элемента (44) так, чтобы головка упора (48) была размещена внутри сшиваемой части ткани (2). Когда ткань (2) прикреплена к упору (40), удерживающие зажимы (46) и часть трубчатого элемента (44) выступают из ткани (2) так, что пользователь может соединить упор (40) с троакаром (38). Когда ткань (2) соединена с троакаром (38) и/или другой частью узла сшивающей головки (20), пользователь прикрепляет упор (40) к троакару (38) и активирует упор (40) проксимально в направлении узла сшивающей головки (20), уменьшая расстояние зазора d. После того как инструмент (10) достигает рабочего диапазона, пользователь выполняет сшивание концов ткани (2) вместе, посредством чего формируя по существу сплошную трубчатую часть ткани (2).

Упор (40) дополнительно может быть выполнен в соответствии с по меньшей мере некоторыми из идей патента США № 5,205,459; патента США № 5,271,544; патента США № 5,275,322; патента США № 5,285,945; патента США № 5,292,053; патента США № 5,333,773; патента США № 5,350,104; патента США № 5,533,661, содержание которых полностью включено в настоящий документ путем ссылки; и/или в соответствии с другими конфигурациями, которые будут очевидны обычному специалисту в данной области в контексте идей, представленных в настоящем документе.

B. Пример узла сшивающей головки

Узел сшивающей головки (20) настоящего примера соединяется с дистальным концом узла стержня (60) и содержит трубчатый кожух (22), вмещающий выталкиватель скоб (24), выполненный с возможностью скольжения, и множество скоб (66), содержащихся внутри карманов для скоб (32). Скобы (66) и карманы для скоб (32) размещены по концентрической окружности вокруг трубчатого кожуха (22). В настоящем примере скобы (66) и карманы для скоб (32) размещены в паре концентрических круговых рядов скоб (66) и карманов для скоб (32). Выталкиватель скоб (24) выполнен с возможностью продольной активации внутри трубчатого кожуха (22) в ответ на вращение спускового механизма (74) узла рукоятки привода (70). Как показано на ФИГ. 2A-2C, выталкиватель скоб (24) содержит расширенный цилиндрический элемент, имеющий отверстие для троакара (26), центральное углубление (28) и множество элементов (30), размещенных по окружности вокруг центрального углубления (28) и проходящих дистально относительно узла стержня (60). Каждый элемент (30) выполнен с возможностью вхождения в контакт и зацепления соответствующей скобы (66) множества скоб (66) внутри карманов для скоб (32). Соответственно, когда выталкиватель скоб (24) активируется дистально относительно узла рукоятки привода (70), каждый элемент (30) выталкивает соответствующую скобу (66) из ее кармана для скоб (32) через отверстие для скобы (34), образованное в дистальном конце трубчатого кожуха (22). Поскольку каждый элемент (30) проходит из выталкивателя скоб (24), множество скоб (66) выталкиваются из узла сшивающей головки (20) по существу одновременно. Когда упор (40) находится в закрытом положении, скобы (66) выталкиваются в углубления для формирования скоб (52) для сгибания ножек (68) скоб (66), посредством чего сшивая материал, размещенный между упором (40) и узлом сшивающей головки (20). На ФИГ. 3 показан один пример скобы (66), выталкиваемой элементом (30) в углубление для формирования скоб (32) упора (40) для сгибания ножек (68).

Выталкиватель скоб (24) дополнительно включает в себя цилиндрический скальпель (36), который коаксиален отверстию для троакара (26) и вставлен из углублений для скоб (32). В настоящем примере цилиндрический скальпель (36) размещен внутри центрального углубления (28) для поступательного перемещения дистально с выталкивателем скоб (24). Когда упор (40) закреплен на троакаре (38), как описано выше, головка упора (48) обеспечивает поверхность, о которую цилиндрический скальпель (36) разрезает материал, содержащийся между упором (40) и узлом сшивающей головки (20). В некоторых версиях головка упора (48) может включать в себя углубление (не показано) для цилиндрического скальпеля (36), которое помогает разрезать материал (например, обеспечивая вспомогательную сдвигающую кромку). Кроме того или в качестве альтернативы головка упора (48) может включать в себя один или более противоположных цилиндрических скальпелей (не показаны), смещенных от цилиндрического скальпеля (36) так, чтобы можно было обеспечить разрезающее действие по типу ножниц. Другие конфигурации будут очевидны обычному специалисту в данной области в контексте идей, представленных в настоящем документе. Таким образом, узел сшивающей головки (20) выполнен с возможностью как сшивания, так и разрезания ткани (2) по существу одновременно в ответ на активацию узлом рукоятки привода (70).

Несомненно, узел сшивающей головки (20) дополнительно может быть сконструирован в соответствии с по меньшей мере некоторыми из идей патента США № 5,205,459; патента США № 5,271,544; патента США № 5,275,322; патента США № 5,285,945; патента США № 5,292,053; патента США № 5,333,773; патента США № 5,350,104; патента США № 5,533,661, содержание которых полностью включено в настоящий документ путем ссылки; и/или в соответствии с другими конфигурациями, которые будут очевидны обычному специалисту в данной области в контексте идей, представленных в настоящем документе.

Как указано выше, выталкиватель скоб (24) включает в себя отверстие для троакара (26). Отверстие для троакара (26) выполнено с возможностью того, чтобы позволять троакару (38) скользить продольно относительно узла сшивающей головки (20) и/или узла стержня (60). Как показано на ФИГ. 2A-2C, троакар (38) соединяется с приводом троакара (39) так, чтобы троакар (38) можно было активировать продольно путем вращения поворотной ручки (98), как будет описано ниже более подробно со ссылкой на узле рукоятки привода (70). В настоящем примере привод троакара (39) содержит удлиненный относительно жесткий стержень, соединенный с троакаром (38), хотя это и является необязательным. В некоторых версиях привод (39) может содержать продольно жесткий материал, допускающий латеральное сгибание так, чтобы части инструмента (10) можно было избирательно сгибать или искривлять в процессе применения; или инструмент (10) может включать в себя предварительно изогнутый узел стержня (60). Одним примером материала является нитинол. Когда упор (40) соединяется с троакаром (38), троакар (38) и упор (40) могут поступательно перемещаться с помощью привода (39) для регулирования расстояния зазора d между упором (40) и узлом сшивающей головки (20). Дополнительные конфигурации продольной активации троакара (38) приводом (39) будут очевидны обычному специалисту в данной области в контексте идей, представленных в настоящем документе.

C. Пример узла стержня

Узел сшивающей головки (20) и троакар (38) расположены на дистальном конце узла стержня (60), как показано на ФИГ. 2A-2C. Узел стержня (60) настоящего примера содержит наружный трубчатый элемент (62) и привод выталкивателя (64). Наружный трубчатый элемент (62) соединяется с трубчатым кожухом (22) узла сшивающей головки (20) и корпусом (72) узла рукоятки привода (70), посредством чего обеспечивая механическое заземление для активирующих компонентов в нем. Проксимальный конец привода выталкивателя (64) соединяется с узлом активации спускового механизма (84) узла рукоятки привода (70), описанным ниже. Дистальный конец привода выталкивателя (64) соединяется с выталкивателем скоб (24) так, что вращение спускового механизма (74) продольно активирует выталкиватель скоб (24). Как показано на ФИГ. 2A-2C, привод выталкивателя (64) содержит трубчатый элемент, имеющий открытую продольную ось, так что привод (39), соединенный с троакаром (38), может активироваться продольно внутри и относительно привода выталкивателя (64). Несомненно, следует понимать, что внутри привода выталкивателя (64) могут быть размещены другие компоненты, как будет очевидно обычному специалисту в данной области в контексте идей, представленных в настоящем документе.

Узел стержня (60) дополнительно может быть сконструирован в соответствии с по меньшей мере некоторыми из идей патента США № 5,205,459; патента США № 5,271,544; патента США № 5,275,322; патента США № 5,285,945; патента США № 5,292,053; патента США № 5,333,773; патента США № 5,350,104; патента США № 5,533,661, содержание которых полностью включено в настоящий документ путем ссылки; и/или в соответствии с другими конфигурациями, которые будут очевидны обычному специалисту в данной области в контексте идей, представленных в настоящем документе.

D. Пример узла рукоятки привода

Как показано на ФИГ. 4A-5, узел рукоятки привода (70) содержит корпус (72), спусковой механизм (74), блокирующий элемент (82), узел активации спускового механизма (84) и узел активации троакара (90). Спусковой механизм (74) настоящего примера поворотно установлен на корпус (72) и соединен с узлом активации спускового механизма (84) так, что вращение спускового механизма (74) из неактивированного положения (показано на ФИГ. 4A) в активированное положение (показано на ФИГ. 4B) активирует привод выталкивателя (64), описанный выше. К корпусу (72) и спусковому механизму (74) присоединена пружина (78), смещающая спусковой механизм (74) в направлении неактивированного положения. Блокирующий элемент (82) представляет собой поворотный элемент, соединенный с корпусом (72). В первом заблокированном положении блокирующий элемент (82) повернут вверх и от корпуса (72) так, что блокирующий элемент (82) зацепляется за спусковой механизм (74) и оказывает механическое сопротивление активации спускового механизма (74) пользователем. Во втором разблокированном положении, как показано на ФИГ. 1 и 4B, блокирующий элемент (82) повернут вниз так, что спусковой механизм (74) может быть активирован пользователем. Соответственно, когда блокирующий элемент (82) находится во втором положении, спусковой механизм (74) может зацеплять узел активации спускового механизма (84) для срабатывания инструмента (10).

Как показано на ФИГ. 4A-4B, узел активации спускового механизма (84) настоящего примера содержит каретку спускового механизма (86), выполненную с возможностью скольжения, зацепленную за проксимальный конец привода выталкивателя (64). Каретка (86) включает в себя набор язычков (88) на проксимальном конце каретки (86), которые удерживают и зацепляют пару плеч спускового механизма (76), проходящих от спускового механизма (74). Соответственно, при повороте спускового механизма (74) каретка (86) активируется продольно и передает продольное движение на привод выталкивателя (64). В показанном примере каретка (86) неподвижно соединена с проксимальным концом привода выталкивателя (64), хотя это и является необязательным. Действительно, в примере альтернативного варианта каретка (86) может просто упираться в привод выталкивателя (64), когда дистальная пружина (не показана) смещает привод выталкивателя (64) проксимально относительно узла рукоятки привода (70).

Узел активации спускового механизма (84) дополнительно может быть сконструирован в соответствии с по меньшей мере некоторыми из идей патента США № 5,205,459; патента США № 5,271,544; патента США № 5,275,322; патента США № 5,285,945; патента США № 5,292,053; патента США № 5,333,773; патента США № 5,350,104; патента США № 5,533,661, содержание которых полностью включено в настоящий документ путем ссылки; и/или в соответствии с другими конфигурациями, которые будут очевидны обычному специалисту в данной области в контексте идей, представленных в настоящем документе.

В корпусе (72) также находится узел активации троакара (90), выполненный с возможностью активации троакара (38) продольно в ответ на вращение регулирующей ручки (98). Как лучше всего показано на ФИГ. 4A-5, узел активации троакара (90) настоящего примера содержит регулирующую ручку (98), желобчатый хвостовик (94) и гильзу (92). Желобчатый хвостовик (94) настоящего примера размещен на дистальном конце привода троакара (39), хотя следует понимать, что желобчатый хвостовик (94) и привод троакара (39) альтернативно могут представлять собой отдельные компоненты, которые зацепляются для передачи продольного перемещения. Регулирующая ручка (98) поддерживается с возможностью вращения проксимальным концом корпуса (72) и выполнена с возможностью вращения гильзы (92), которая зацепляется с желобчатым хвостовиком (94) с помощью внутреннего язычка (не показан). Желобчатый хвостовик (94) настоящего примера содержит непрерывный желоб (96), образованный в наружной поверхности желобчатого хвостовика (94). Соответственно, при вращении регулирующей ручки (98) внутренний язычок движется внутри желоба (96) и желобчатый хвостовик (94) активируется продольно относительно гильзы (92). Так как желобчатый хвостовик (94) размещен на дистальном конце привода троакара (39), вращение регулирующей ручки (98) в первом направлении продвигает привод троакара (39) дистально относительно узла рукоятки привода (70). Соответственно, расстояние зазора d между упором (40) и узлом сшивающей головки (20) увеличивается. При вращении регулирующей ручки (98) в противоположном направлении привод троакара (39) активируется проксимально относительно узла рукоятки привода (70), уменьшая расстояние зазора d между упором (40) и узлом сшивающей головки (20). Таким образом, узел привода троакара (90) выполнен с возможностью активации троакара (38) в ответ на вращение регулирующей ручки (98). Несомненно, обычному специалисту в данной области в контексте идей, представленных в настоящем документе, будут очевидны и другие конфигурации узла привода троакара (90).

Желоб (96) настоящего примера содержит множество разных частей (96A, 96B, 96C), имеющих изменяющийся шаг или число желобов на осевое расстояние. Настоящий желоб (96) разделен