Автоинъектор

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области медицинской техники, а именно к автоинъектору для введения дозы лекарственного препарата. Инъекционное устройство для введения дозы лекарственного препарата содержит носитель, приводную пружину, плунжер и компонент генерации шума. Носитель выполнен с возможностью вмещения шприца, содержащего полую инъекционную иглу и пробку. Плунжер выполнен с возможностью передачи нагрузки приводной пружины к пробке. Компонент генерации шума выполнен с возможностью генерации звукового и/или тактильного сигнала обратной связи при столкновении с компонентом инъекционного устройства, когда пробка находится на проксимальном конце шприца. При этом в первом состоянии упругая лапка на плунжере поддерживается в зацеплении с компонентом генерации шума посредством носителя. Причем во втором состоянии лапка отпускает из зацепления компонент генерации шума и отклоняется, по меньшей мере частично, в отверстие в носителе. Задачей настоящего изобретения является создание усовершенствованного автоинъектора. 5 з.п.ф-лы, 28 ил.

Реферат

Область техники

Изобретение относится к автоинъектору для введения дозы лекарственного препарата.

Уровень техники изобретения

Выполнение инъекции является процессом, который представляет ряд рисков и сложных задач для пользователей и медицинских специалистов, как психического, так и физического характера.

Инъекционные устройства (т.е. устройства, способные доставлять лекарственные препараты из контейнера с лекарственным препаратом), обычно, подразделяются на две категории - ручные устройства и автоинъекторы.

В ручном устройстве пользователь должен обеспечивать механическую энергию для вытеснения текучей среды через иглу. Данную операцию, обычно, выполняют посредством некоторой формы кнопки/плунжера, на которую(ый) пользователь должен непрерывно нажимать во время инъекции. Из описанного метода проистекает множество недостатков для пользователя. Если пользователь прекратит нажимать на кнопку/плунжер, то инъекция также прекратиться. Из этого следует, что пользователь может ввести неполную дозу, если устройство используют неправильно (т.е. не полностью вдавливают плунжер до его конечной позиции). Усилия инъекции могут быть слишком сильными для пользователя, в частности, если пациент имеет пожилой возраст или ограниченные двигательные возможности.

Кнопка/плунжер может иметь слишком большую протяженность. Таким образом, пользователю может быть неудобно достать полностью выдвинутую кнопку. Сочетание усилия инъекции и протяженности кнопки может приводить к тремору/дрожательному параличу руки, что, в свою очередь, усиливает дискомфорт, так как введенная игла двигается.

Автоинъекторные устройства предназначены для облегчения самостоятельного введения инъецируемых препаратов пациентами. Современные препараты, доставляемые посредством самостоятельно вводимых инъекций, содержат лекарства от диабета (как инсулин, так и новые лекарства класса GLP-1), мигрени, гормональные препараты, антикоагулянты и т.п.

Автоинъекторы являются устройствами, которые полностью или частично заменяют операции, выполняемые при парентеральном введении лекарств из стандартных шприцов. Упомянутые операции могут включать в себя снятие защитного колпачка шприца, введение иглы в кожу пациента, инъекцию лекарственного препарата, снятие иглы, укрытие иглы и предотвращение повторного использования устройства. Упомянутая замена устраняет многие из недостатков ручных устройств. Усилия инъекции/протяженность кнопки, дрожательный паралич рук и вероятность доставки неполной дозы снижаются. Включение можно производить многочисленными средствами, например, спусковой кнопкой или воздействием иглы, достигающей ее глубины инъекции. В некоторых устройствах, энергия для введения текучей среды обеспечивается пружиной.

В заявке US 2002/0095120 A1 раскрывается автоматическое инъекционное устройство, которое автоматически инъецирует предварительно дозированное количество текучего лекарственного средства, когда отпускается пружина растяжения. Пружина растяжения перемещает ампулу и инъекционную иглу из позиции хранения в рабочую позицию, когда упомянутая пружина отпускается. Затем, содержимое ампулы вытесняется пружиной растяжения, проталкивающей поршень вперед внутри ампулы. После того, как инъекция текучего лекарственного средства заканчивается, крутящий момент, аккумулированный в пружине растяжения, высвобождается, и инъекционная игла автоматически отводится в свою первоначальную позицию хранения.

Высоковязкие лекарственные препараты требуют больших усилий для их вытеснения через относительно тонкую инъекционную иглу. Для обеспечения упомянутых усилий, требуются мощные приводные пружины. Последнее может приводить к сильному удару, ощутимому пользователем, при введении иглы в кожу, и большим усилиям, ощущаемым пользователем, при включении инъекции.

Сущность изобретения

Задачей настоящего изобретения является создание усовершенствованного автоинъектора.

Задача достигается в автоинъекторе по пункту 1 формулы изобретения.

Предпочтительные варианты осуществления изобретения приведены в зависимых пунктах формулы изобретения.

В контексте настоящего описания, термин «проксимальный» относится к направлению к пациенту во время инъекции, а термин «дистальный» относится к противоположному направлению от пациента. Термин «внутрь» относится к радиальному направлению к продольной оси автоинъектора, а термин «наружу» относится к противоположному направлению радиально от продольной оси.

В примерном варианте осуществления, инъекционное устройство для введения дозы лекарственного препарата содержит носитель, выполненный с возможностью вмещения шприца, содержащего полую инъекционную иглу и пробку, приводную пружину, плунжер, выполненный с возможностью передачи нагрузки приводной пружины к пробке; и компонент генерации шума, выполненный с возможностью генерации звукового и/или тактильного сигнала обратной связи при столкновении с компонентом инъекционного устройства, когда пробка находится на проксимальном конце шприца. В первом состоянии, упругая лапка на плунжере поддерживается в зацеплении с компонентом генерации шума посредством носителя. Во втором состоянии, лапка отпускает из зацепления компонент генерации шума и отклоняется, по меньшей мере, частично, в отверстие в носителе.

В примерном варианте осуществления, в промежуточном состоянии, плунжер движется в проксимальном направлении относительно носителя, что дает лапке возможность радиально отклониться и отпустить из зацепления компонент генерации шума.

В примерном варианте осуществления, инъекционное устройство дополнительно содержит пружину, прикладывающую смещающее усилие к компоненту генерации шума.

В примерном варианте осуществления, компонент инъекционного устройства, на который наталкивается компонент генерации шума, является корпусом, футляром, спусковой кнопкой, носителем и/или плунжером.

В примерном варианте осуществления, лапка содержит наклонный внутренний выступ, выполненный с возможностью зацепления с направленной наружу одиннадцатой наклонной поверхностью на компоненте генерации шума.

В примерном варианте осуществления, компонент имеет физическую форму и/или конструкцию, и/или материал, подходящие для усиления и/или передачи звука.

В примерном варианте осуществления, компонент генерации шума содержит удлиненный участок и дистальный концевой участок, выполненный с возможностью столкновения с компонентом.

Дополнительная область применимости настоящего изобретения станет очевидной из дальнейшего подробного описания. Однако следует понимать, что подробное описание и конкретные примеры, несмотря на представление предпочтительных вариантов осуществления изобретения, приведены только в качестве пояснения, поскольку, на основании настоящего подробного описания, специалистами в данной области техники будут найдены различные изменения и модификации, не выходящие за пределы существа и объема изобретения.

Краткое описание чертежей

Настоящее изобретение становится более понятным из нижеследующего подробного описания и прилагаемых чертежей, которые приведены только для иллюстрации и, следовательно, не ограничивают настоящего изобретения, и на которых:

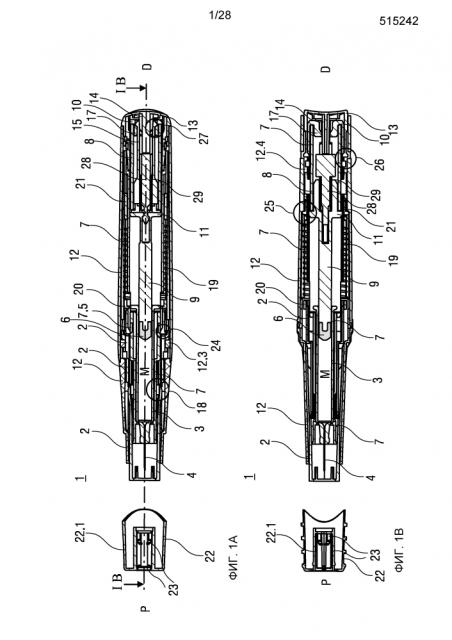

Фигура 1 - два продольных разреза автоинъектора после снятия колпачка и защитной оболочки для иглы,

Фигура 2 - два продольных разреза автоинъектора с футляром, перемещенным в проксимальном направлении относительно корпуса,

Фигура 3 - два продольных разреза автоинъектора с нажатой спусковой кнопкой,

Фигура 4 - два продольных разреза автоинъектора во время выдвижения иглы,

Фигура 5 - два продольных разреза автоинъектора с иглой в выдвинутой проксимальной позиции,

Фигура 6 - два продольных разреза автоинъектора во время введения лекарственного препарата,

Фигура 7 - два продольных разреза автоинъектора с пробкой, расположенной вблизи проксимального конца шприца,

Фигура 8 - два продольных разреза автоинъектора с футляром, перемещенным в дистальном направлении относительно корпуса после введения,

Фигура 9 - два продольных разреза автоинъектора с иглой, отведенной в безопасную позицию иглы,

Фигура 10 - схематичные виды фиксирующего механизма для управления перемещением носителя относительно корпуса автоинъектора в четырех разных состояниях,

Фигура 11 - схематичные виды механизма управления выдвижением иглы для управления перемещением первой манжеты в шести разных состояниях,

Фигура 12 - схематичные виды механизма управления отведением шприца в трех разных состояниях,

Фигура 13 - схематичные виды механизма деблокирования обратной связи для индикации окончания инъекции в трех разных состояниях,

Фигура 14 - схематичные виды механизма деблокирования плунжера в трех разных состояниях,

Фигура 15 - схематичные виды механизма деблокирования кнопки в трех разных состояниях,

Фигура 16 - изометрическое изображение альтернативного варианта осуществления механизма деблокирования плунжера,

Фигура 17 - продольный разрез альтернативного варианта осуществления механизма деблокирования кнопки,

Фигура 18 - продольные разрезы альтернативного варианта осуществления фиксирующего механизма,

Фигура 19 - продольный разрез третьего варианта осуществления фиксирующего механизма,

Фигура 20 - продольный разрез альтернативного варианта осуществления механизма деблокирования обратной связи,

Фигура 21 - продольные разрезы альтернативного варианта осуществления механизма управления выдвижением иглы, выполненного также с возможностью выполнения функции фиксирующего механизма при отведении иглы и выдвижении иглы,

Фигура 22 - изометрическое изображение механизма управления выдвижением иглы, показанного на фигуре 21,

Фигура 23 - продольные разрезы третьего варианта осуществления механизма управления выдвижением иглы, выполненного также с возможностью выполнения функций фиксирующего механизма,

Фигура 24 - изометрическое изображение механизма управления выдвижением иглы, показанного на фигуре 23,

Фигура 25 - продольные разрезы третьего варианта осуществления механизма деблокирования обратной связи,

Фигура 26 - другой вариант осуществления автоинъектора, содержащего закрытый гильзовый спусковой элемент вместо спусковой кнопки,

Фигура 27 - продольный разрез дистального конца автоинъектора с альтернативным механизмом деблокирования обратной связи перед приведением в действие, и

Фигура 28 - продольный разрез дистального конца автоинъектора с альтернативным механизмом деблокирования обратной связи, показанным на фигуре 27, после деблокирования.

Соответствующие части обозначены одинаковыми ссылочными позициями на всех фигурах.

Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления

Наклонное зацепление в соответствии с терминологией настоящего описания является зацеплением между двумя компонентами, из которых, по меньшей мере, один имеет наклонную поверхность для зацепления с другим компонентом таким образом, что один из компонентов отгибается в сторону, когда компоненты аксиально надвигают один на другой, при условии, что упомянутый компонент не заблокирован от отгибания в сторону.

На фигурах 1a и 1b приведены два продольных разреза автоинъектора 1 в разных плоскостях разреза, при этом, разные плоскости разреза повернуты под углом, приблизительно, 90° одна относительно другой, и автоинъектор 1 находится в исходном состоянии перед началом инъекции. Автоинъектор 1 содержит корпус 2. В дальнейшем, корпус 2 считается, в общем, зафиксированным на месте, и поэтому движение других компонентов описано относительно корпуса 2. Шприц 3, например, шприц Hypak, с полой инъекционной иглой 4 расположен в проксимальной части автоинъектора 1. Когда автоинъектор 1 или шприц 3 собран, на игле 4 закреплена защитная оболочка для иглы (не показанная). Пробка 6 предназначена для герметизации шприца 3 с дистальной стороны и для вытеснения лекарственного препарата M через полую иглу 4. Шприц 3 вмещен в трубчатый носитель 7 и опирается на ее проксимальном конце. Носитель 7 расположен с возможностью сдвига в корпусе 2.

Приводная пружина 8 в форме пружины сжатия расположена в дистальной части носителя 7. Плунжер 9 служит для передачи усилия приводной пружины 8 на пробку 6.

Приводная пружина 8 заложена с напряжением между дистальным торцом 10 носителя в носителе 7 и упорным торцом 11, расположенным дистально на плунжере 9.

Носитель 7 является основным элементом, вмещающим шприц 3, приводную пружину 8 и плунжер 9, которые являются компонентами, необходимыми для вытеснения лекарственного препарата M из шприца 3. Поэтому упомянутые компоненты можно назвать приводным подузлом.

Корпус 2 и носитель 7 расположены внутри трубчатого футляра 12. Спусковая кнопка 13 расположена на дистальном конце футляра 12. В механизме 27 деблокирования плунжера, палец 14 выступает из дистального торца спусковой кнопки 13 в проксимальном направлении P между двумя упругими лапками 15, начинающимися и дистально продолжающимися от упорного торца 11 плунжера 9 внутри приводной пружины 8 и, тем самым, не дает упомянутым лапкам сгибаться в направлении одна к другой в исходном состоянии A, показанном на фигуре 14A. На фигуре 14A показана только одна из упругих лапок 15 для иллюстрации принципа. Снаружи упругие лапки 15 захвачены в соответствующие первые выемки 16 в дистальной гильзе 17 носителя, прикрепленной дистально к дистальному торцу 10 носителя и расположенной внутри приводной пружины 8. Зацепление упругих лапок 15 в первых выемках 16 не допускает аксиального поступательного перемещения плунжера 9 относительно носителя 7. Упругие лапки 15 снабжены наклонной поверхностью для сгибания их внутрь при перемещении плунжера 9 относительно носителя 7 под нагрузкой приводной пружины 8, при этом, упомянутое сгибание заблокировано пальцем 14 в исходном состоянии A.

Носитель 7 зафиксирован к корпусу 2 для предотвращения относительного поступательного перемещения посредством фиксирующего механизма 18, подробно изображенного на фигурах 10A-10D.

Спусковая кнопка 13 первоначально сцеплена с футляром 12 посредством механизма 26 деблокирования кнопки и не может быть нажата. Механизм 26 деблокирования кнопки подробно изображен на фигурах 15A-15C. Как показано на фигуре 15A, механизм 26 деблокирования кнопки содержит упругую проксимальную консоль 13.1 на спусковой кнопке 13, при этом, проксимальная консоль 13.1 содержит обращенную наружу первую наклонную поверхность 13.2 и обращенную внутрь вторую наклонную поверхность 13.3. В первоначальном состоянии A, изображенном на фигуре 15A, обращенная внутрь вторая наклонная поверхность 13.3 находится в зацеплении в наклонном упоре 7.4 носителя в носителе 7, блокирующем выдвижение спусковой кнопки 13 из дистального конца D. Спусковая кнопка 13 с проксимальной стороны упирается как в футляр 12, так и в носитель 7, что препятствует нажатию кнопки в проксимальном направлении P.

Как показано на фигурах 1A и 1B, управляющая пружина 19 в форме другой пружины сжатия расположена вокруг носителя 7 и действует между проксимальной первой манжетой 20 и дистальной второй манжетой 21. Управляющая пружина 19 служит для перемещения носителя 7 и, следовательно, приводного подузла в проксимальном направлении P для выдвижения иглы или в дистальном направлении D для отведения иглы.

Перед состоянием, показанном на фигурах 1a и 1b, к проксимальному концу футляра 12 прикреплен колпачок 22, и защитная оболочка для иглы все еще находится на своем месте поверх иглы 4 и манжеты иглы. Внутренняя гильза 22.1 колпачка 22 расположена внутри корпуса 2 и поверх защитной оболочки для иглы. Во внутренней гильзе 22.1 закреплен зубец 23. Зубец 23 сцеплен с защитной оболочкой для иглы для совместного аксиального поступательного перемещения.

Последовательность приведения в действие автоинъектора 1 описана ниже:

Пользователь снимает колпачок 22 с проксимального конца футляра 12. Зубец 23 соединяет защитную оболочку для иглы с колпачком 22. Следовательно, защитная оболочка для иглы также снимается при снятии колпачка 22. На фигурах 1a и 1b показан автоинъектор 1 после съема колпачка 22 и защитной оболочки для иглы. Носитель 7 и шприц 3 заблокированы от перемещения в проксимальном направлении P фиксирующим механизмом 18, находящимся в состоянии A, как показано на фигуре 10A. Как показано на фигуре 10A, фиксирующий механизм 18 содержит упругую консоль 2.1 на корпусе 2, с выступающим внутрь первым наконечником 2.2 консоли. Первый наконечник 2.2 консоли имеет проксимальную третью наклонную поверхность 2.3. Фиксирующий механизм 18 дополнительно содержит ромбовидный скошенный элемент 7.1 на носителе 7, имеющий проксимальную четвертую наклонную поверхность 7.2 и дистальную пятую наклонную поверхность 7.3. В состоянии A, скругленная дистальная сторона первого наконечника 2.2 консоли упирается в скошенный элемент 7.1 в дистальном направлении D и, тем самым, препятствует перемещению носителя 7 в проксимальном направлении P относительно корпуса 2. На футляре 12 обеспечен выступ для предотвращения отгибания упругой консоли 2.1 наружу и, тем самым, для предотвращения движения носителя 7 относительно корпуса 2.

Как показано на фигурах 1A и 1B, пользователь захватывает футляр 12 и помещает корпус 2, выступающий из футляра 12 на проксимальном конце P, на место инъекции, например, кожу пациента. По мере того, как автоинъектор 1 прижимают к месту инъекции, футляр 12 поступательно перемещается в проксимальном направлении P относительно корпуса 2 в выдвинутую позицию, как показано на фигурах 2A и 2B. Вторая манжета 21 зафиксирована к футляру 12 и перемещается вместе с футляром 12 относительно корпуса 2 и относительно почти всех прочих компонентов автоинъектора 1 и, следовательно, несильно прижимает управляющую пружину 19 к первой манжете 20, которая заблокирована от перемещения в проксимальном направлении P корпусом 2 в результате действия механизма 24 управления выдвижением иглы, находящегося в состоянии A, подробно изображенном на фигуре 11A. Как показано на фигуре 11A, на первой манжете 20 проксимально расположен упругий элемент в форме стреловидного наконечника 20.1. Первая манжета 20 со стреловидным наконечником 20.1 подталкивается в проксимальном направлении P под нагрузкой сжимаемой управляющей пружины 19. Обращенная наружу шестая наклонная поверхность 20.2 на стреловидном наконечнике 20.1 взаимодействует с обращенной внутрь дистальной седьмой наклонной поверхностью 2.4 на корпусе 2, смещающей стреловидный наконечник 20.1 по наклонной поверхности в направлении I внутрь, чему препятствует внутренний упор стреловидного наконечника 20.1 в носитель 7. Следовательно, первая манжета 20 не может поступательно перемещаться в проксимальном направлении P.

Стреловидный наконечник 20.1 может иметь геометрию, отличающуюся от геометрии на фигурах 11A-11F, например, скругленный стреловидный наконечник 20.1 на фигурах 1-9. Функция стреловидного наконечника 20.1 в данном варианте не затрагивается.

Как показано на фигурах 2A и 2B, вторая манжета 21 зафиксирована к футляру под действием механизма 25 управления отведением шприца, находящегося в состоянии A, подробно изображенном на фигуре 12A. Как показано на фигуре 12A, механизм 25 управления отведением шприца содержит упругую проксимальную консоль 21.1 на второй манжете 21, при этом проксимальная консоль 21.1 содержит второй наконечник 21.2 консоли, содержащий внутренний выступ 21.3 и дистальную, обращенную наружу восьмую наклонную поверхность 21.4. Дистальная, обращенная наружу восьмая наклонная поверхность 21.4 находится в зацеплении в наклонном втором упоре 12.2 футляра таким образом, что вынуждает второй наконечник 21.2 консоли к смещению по наклонной поверхности в направлении I внутрь, когда на вторую манжету 21 действует усилие управляющей пружины 19 в дистальном направлении D, что блокируется внутренним выступом 21.3 упирающимся во внутреннем направлении в носитель 7.

Как также показано на фигурах 2A и 2B, если пользователь должен отодвинуть футляр 12 от места инъекции, то управляющая пружина 19 расширяется и, тем самым, возвращает автоинъектор 1 в исходное состояние после съема колпачка 22, что показано на фигурах 1A и 1B.

В состоянии, показанном на фигурах 2A и 2B, носитель 7 продолжает оставаться блокированной от перемещения в проксимальном направлении P посредством фиксирующего механизма 18, однако, при нахождении футляра 12 в его выдвинутой позиции, фиксирующий механизм 18 деблокируется, так как выступ на футляре 12 также переместился и больше не препятствует отклонению упругой консоли 2.1 наружу. Перемещение футляра 12 относительно носителя 7, которая зафиксирована к корпусу 2 фиксирующим механизмом 18, вынуждает механизм 26 деблокирования кнопки переключиться в состояние B, показанное на фигуре 15B. Когда футляр 12 перемещается, спусковая кнопка 13 остается в состоянии упора в носитель 7, при этом, обращенная внутрь вторая наклонная поверхность 13.3 на проксимальной консоли 13.1 находится в зацеплении в наклонном упоре 7.4 носителя, расположенном в носителе 7. По мере того, как футляр 12 сдвигается дальше в проксимальном направлении P, он подпирает проксимальную консоль 13.1 снаружи, с фиксацией, тем самым, спусковой кнопки 13 к носителю 7. При этом спусковая кнопка 13 выступает из дистального конца D футляра 12 и готова к нажатию.

В состоянии, показанном на фигурах 2A и 2B, пользователь нажимает на спусковую кнопку 13 в проксимальном направлении P. Так как спусковая кнопка 13 упирается в носитель 7, носитель 7 нажимает в проксимальном направлении P на корпус 2, при этом, носитель 7 и корпус 2 взаимодействуют в фиксирующем механизме 18. Усилие, оказываемое пользователем, нажимающим спусковую кнопку 13, действует через корпус 2 на место инъекции, а не между спусковой кнопкой 13 и футляром 12. Фиксирующий механизм 18 обеспечивает силу противодействия, когда пользователь нажимает спусковую кнопку 13. После того, как пользователь прикладывает усилие, которое превосходит предварительно заданную величину, фиксирующий механизм 18 деблокируется и, тем самым, запускает цикл инъекции. Как показано на фигуре 10B, изображающей фиксирующий механизм 18 в состоянии B, упругая консоль 2.1 на корпусе 2 начинает сгибаться под нагрузкой со стороны ромбовидного скошенного элемента 7.1 на носителе 7 и, тем самым, накапливать упругую энергию. Несмотря на проксимальную четвертую наклонную поверхность 7.2 на скошенном элементе 7.1, трение между контактирующими поверхностями первого наконечника 2.2 консоли и проксимальной четвертой наклонной поверхностью 7.2 препятствует перемещению первого наконечника 2.2 консоли в направлении O наружу, пока разгибающее усилие в упруго деформированной консоли 2.1 не станет достаточно большим для преодоления трения. В данный момент, упругая консоль 2.1 отклоняется в направлении O наружу и выходит из пути носителя 7, что дает возможность носителю 7 сдвигаться в проксимальном направлении P. Когда носитель 7 проходит достаточно далеко в проксимальном направлении P, ромбовидный скошенный элемент 7.1 на носителе 7 проходит под первым наконечником 2.2 консоли и, тем самым, дает ему возможность сбросить напряжение и переместиться обратно в направлении I внутрь дистально позади ромбовидного скошенного элемента 7.1 в состоянии C, изображенном на фигуре 10C, со сдерживанием, в то же время, поступательного перемещения носителя 7 в дистальном направлении D относительно корпуса 2.

После того, как носитель 7 сдвигается достаточно далеко в проксимальном направлении P относительно первой манжеты 20, механизм 24 управления выдвижения иглы переключается в состояние B, как показано на фигуре 11B. На фигуре 11B, носитель 7 уже сдвинут в проксимальном направлении P таким образом, что стреловидный наконечник 20.1 на первой манжете 20 больше не имеет внутренней опоры. Данное состояние можно обеспечить посредством второй выемки 7.5 в носителе 7. При этом, стреловидный наконечник 20.1 отклоняется в направлении I внутрь во вторую выемку 7.5 под нагрузкой управляющей пружины 19 и, в результате, приходит в состоянии C, показанное на фигуре 11C. В данном состоянии, первая манжета 20 расцеплена с корпусом 2. Взамен, стреловидный наконечник 20.1 сцепляет первую манжету 20 с носителем 7 посредством обращенной внутрь девятой наклонной поверхности 20.3, входящей в зацепление с дистальной десятой наклонной поверхностью 7.6 на носителе 7, на проксимальном конце второй выемки 7.5. В результате, с данного момента управляющая пружина 19 продолжает перемещать носитель 7 в проксимальном направлении P. По мере того, как пользователь выдвигает иглу 4 на часть ее хода, управляющая пружина 19 принимает на себя введение до того, как игла 4 выступит из проксимального конца P. Поэтому пользователь чувствует нажатие на кнопку, а не ручное введение иглы.

Фиксирующий механизм 18 полагается в работе на приложение усилия пользователем, а не на смещение. После того, как прикладываемое усилие превосходит усилие, необходимое для переключения упора, пользователь выполнит полный нажим спусковой кнопки 13 и, тем самым, обеспечит, чтобы первая манжета 20 переключилась во всех обстоятельствах. Если пользователь не проходит упор, то спусковая кнопка 13 возвращается в ее неиспользованное состояние готовности к использованию, как показано на фигурах 2A и 2B. Приведенная особенность исключает приход автоинъектора 1 в неопределенное состояние.

На фигурах 3A и 3B изображен автоинъектор 1 со спусковой кнопкой 13, нажатой достаточно для того, чтобы управляющая пружина 19 вошла в соединение с носителем 7 и продолжила перемещение носителя 7 вперед, но еще без упора в футляр 12.

Носитель 7, соединенный с первой манжетой 20, поступательно перемещается в проксимальном направлении P под действием управляющей пружины 19. Так как шприц 3 расположен для совместного аксиального поступательного перемещения с носителем 7, то шприц 3 и игла 4 также сдвигаются, что приводит к тому, что игла 4 выступает из проксимального конца P и вводится в место инъекции. Спусковая кнопка 13 возвращается в ее исходную позицию относительно футляра 12, при этом, проксимальная консоль 13.1 отклоняется в направлении O наружу в результате зацепления обращенной внутрь второй наклонной поверхности 13.3 за наклонную поверхность в упоре 7.4 носителя, вследствие чего проксимальная консоль 13.1 отклоняется в первый упор 12.1 футляра и фиксируется к футляру 12 от носителя 7. Носитель 7 поступательно перемещается дальше в проксимальном направлении P и, тем самым, препятствует отгибанию внутрь проксимальной консоли 13.1, вследствие чего обращенная наружу первая наклонная поверхность 13.2 не может выйти из зацепления с первым упором 12.1 футляра.

Непосредственно перед достижением иглой 4 полной глубины введения, как показано на фигурах 4A и 4B, палец 14 на спусковой кнопке 13 вытягивается из положения между упругими лапками 15 на носителе 7 достаточно для допуска отклонения внутрь упругих лапок 15. В результате, механизм 27 деблокирования плунжера приходит в состояние B, показанное на фигуре 14B, при этом, упругие лапки 15 больше не опираются внутри на палец 14. Вследствие наклонного зацепления упругих лапок 15 в первой выемке 16, они отклоняются в направлении I внутрь под нагрузкой приводной пружины 8 и, тем самым, приходят в состояние C, показанное на фигуре 14C. В результате, плунжер 9 расцепляется с носителем 7 и приводится в движение в проксимальном направлении P приводной пружиной 8, в готовности вытеснить лекарственный препарат M. Усилие вытягивания пальца 14 из положения между упругими лапками 15 обеспечивается управляющей пружиной 19, а усилие, необходимое для отклонения упругих лапок 15 из зацепления с носителем 7, обеспечивается приводной пружиной 8.

В то время как плунжер 9 перемещается и смыкает зазор относительно пробки 6, перемещение носителя 7 в проксимальном направлении P завершается управляющей пружиной 19, нажимающей на первую манжету 20. По мере того, как носитель 7 перемещается относительно корпуса 2 во время выдвижения иглы, механизм 24 выдвижения иглы приходит в состояние D, показанное на фигуре 11D. Стреловидный наконечник 20.1 переместился вместе с носителем 7 и, по-прежнему, удерживается в положении отклонения внутрь корпусом 2, препятствующим тем самым отцеплению первой манжеты 20 от носителя 7. Стреловидный наконечник 20.1 должен быть в состоянии отклониться в направлении O наружу, чтобы допустить отведение, которое поясняется ниже. Чтобы обеспечить возможность отклонения наружу, стреловидный наконечник 20.1 передвигается в проксимальном направлении за пределы части корпуса 2, показанной на фигурах 11A-11F, после выреза 2.5 в корпусе 2. Однако, пока футляр 12 удерживается прижатым к месту инъекции и не получает возможности вернуться в дистальном направлении D дальше предварительно заданного расстояния под действием управляющей пружины 19, стреловидный наконечник 20.1 будет удерживаться от отклонения в направлении O наружу первым выступом 12.3 на футляре 12 (не показанном на фигурах 11A-11F, смотри фигуры 4A-7A) в течение, приблизительно, второй половины его движения для выдвижения иглы.

В данный момент игла 4 полностью введена в место инъекции, как показано на фигурах 5A и 5B. Интервал времени между нажатием спусковой кнопки 13 и полным введением иглы 4 является очень коротким, однако, за это время выполняется несколько механических операций. Глубина выдвижения иглы определяется движением носителя 7 относительно корпуса 2, а не относительно футляра 12, поэтому, если пользователь дрогнет или не удержит автоинъектор 1 плотно прижатым к коже, в дистальном направлении D переместится только футляр 12, а глубина инъекции останется постоянной.

Как только плунжер 9 сомкнет зазор с пробкой 6 под действием усилия приводной пружины 8, пробка 6 проталкивается в проксимальном направлении P внутри шприца 3 и, тем самым, вытесняет лекарственный препарат M через иглу 4.

Непосредственно перед окончанием вытеснения лекарственного препарата пробкой 6, почти достигшей нижнего предела в шприце 3, как показано на фигурах 6A и 6B, компонент 28 генерации сигнала обратной связи деблокируется. Сложение допусков, в основном, на шприц 3, требует, чтобы сигнал обратной связи всегда выдавался до полного вытеснения лекарственного препарата. Иначе, при некотором сочетании частей, сигнал обратной связи будет выдаваться не всегда. Компонент 28 генерации сигнала обратной связи содержит удлиненный участок 28.1, расположенный между упругими лапками 15 на плунжере 9, и дистальный концевой участок 28.2, расположенный с возможностью упора в проксимальный выступ 14.1 на пальце 14 спусковой кнопки 13. Две вторых упругих лапки 30 начинаются из плунжера 9 и продолжаются в дистальном направлении D. Пружина 29 генерации сигнала обратной связи расположена с возможностью поджима компонента 28 генерации сигнала обратной связи в дистальном направлении D относительно плунжера 9 посредством упора проксимальной стороной в выступ на плунжере 9 и дистальной стороной в дистальный концевой участок 28.2 компонента 28 генерации сигнала обратной связи.

Примечание: компонент 28 генерации сигнала обратной связи не показан на фигурах 15A, 15B и 15C для ясности, поскольку он не влияет на функционирование механизма 26 деблокирования кнопки. Механизм 31 деблокирования обратной связи для деблокирования компонента 28 генерации сигнала обратной связи схематично изображен на фигурах 13A, 13B и 13C. Как показано на фигуре 13A, механизм 31 деблокирования обратной связи содержит вторые упругие лапки 30. На каждой второй упругой лапке 30 расположен наклонный внутренний выступ 30.1, который зацепляется с соответствующей обращенной наружу одиннадцатой наклонной поверхностью 28.3 на удлиненном участке 28.1 компонента 28 генерации сигнала обратной связи таким образом, что вторая упругая лапка 30 отклоняется в направлении O наружу под действием нагрузки пружины 29 генерации сигнала обратной связи. В первом состоянии A механизма 31 деблокирования обратной связи, вторые упругие лапки 30 заблокированы от отклонения наружу посредством внешней опоры на носитель 7 плунжера и, тем самым, препятствуют поступательному перемещению компонента 28 генерации сигнала обратной связи относительно плунжера 9. Следовательно, компонент 28 генерации сигнала обратной связи перемещается вместе с плунжером 9 и остается в состоянии A до момента непосредственно перед полным вытеснением лекарственного препарата, когда пробка 6 почти достигла нижнего предела в шприце 3, как показано на фигурах 6A и 6B. В данный момент плунжер 9 уже сдвинут в проксимальном направлении P относительно носителя 7 настолько, что вторые упругие лапки 30 достигают выреза 7.22 в носителе 7 и поэтому больше не поддерживаются снаружи носителем 7. В результате, механизм 31 деблокирования обратной связи пришел в промежуточное состояние B, показанное на фигуре 13B. Вследствие наклонного зацепления между наклонным внутренним выступом 30.1 и обращенной наружу одиннадцатой наклонной поверхностью 28.3, вторая упругая лапка 30 отклоняется наружу под нагрузкой пружины 29 генерации сигнала обратной связи, с отцеплением тем самым компонента 28 генерации сигнала обратной связи от плунжера 9 и предоставлением компоненту 28 генерации сигнала обратной связи возможности перемещения в дистальном направлении D под действием пружины 29 генерации сигнала обратной связи во второе состояние C, показанное на фигуре 13C. Следовательно, компонент 28 генерации сигнала обратной связи ускоряется в дистальном направлении D, и дистальный концевой участок 28.2 наталкивается на проксимальный выступ 14.1 пальца 14 на спусковой кнопке 13, с выдачей звукового и тактильного сигнала обратной связи для пользователя о том, что введение лекарственного препарата почти закончено (смотри фигуры 7A и 7B).

На фигурах 7A и 7B представлен автоинъектор 1 с пробкой 6, почти достигшей нижнего предела в шприце 3.

Как упоминалось выше, пользователь может допустить перемещение футляра 12 на несколько миллиметров в дистальном направлении D под действием усилия управляющей пружины 19, без воздействия на позицию иглы 4, пока упомянутое перемещение меньше предварительно заданного расстояния. Если пользователь намерен закончить инъекцию в какой-то момент, то пользователь должен дать футляру 12 переместиться в дистальном направлении D за пределы упомянутого расстояния. На фигурах 8A и 8B изображен автоинъектор 1 с выдвинутым корпусом, например, в состоянии, приподнятом с места инъекции, с футляром 12, сдвинутым на все расстояние в дистальном направлении D, так что корпус 2 выступает из проксимального конца футляра 12. По мере того, как футляр 12 перемещается, первая манжета 20 освобождает носитель 7, и, затем, вторая манжета 21 разъединяется с футляром 12 и вытягивает носитель 7 в дистальном направлении D. Последовательность данного переключения очень важна, так как отведение не состоится, если к носителю 7 присоединены обе манжеты 20, 21 одновременно. Данная проблема решается разделением переключения манжет 20, 21 посредством значительного смещения футляра 12.

Переключение первой манжеты 20 поясняется на фигурах 11E и 11F. На фигуре 11E показано, что футляру 12 предоставлена возможность перемещаться в дистальном направлении D под нагрузкой управляющей пружины 19, например, в процессе удаления автоинъектора 1 с места инъекции. Первый выступ 12.3 (не показанный, смотри фигуру 8A) выведен из положения снаружи за стреловидным наконечником 20.1. Первая манжета 20 все еще испытывает нажим в проксимальном направлении P, производимый управляющей пружиной 19. Вследствие зацепления обращенной внутрь девятой наклонной поверхности 20.3 на стреловидном наконечнике 20.1 с дистальной десятой наклонной поверхностью 7.6 на носителе 7, стреловидный наконечник 20.1 отклоняется в направлении O наружу в вырез 2.5 корпуса 2 (показанный на фигурах 11A-11F), при этом, механизм 24 управления выдвижением иглы приходит в состояние E, показанное на фигуре 11E, с отсоединением первой манжеты 20 от носителя 7 и защелкиванием данной манжеты к корпусу 2.

По мере того, как футляр 12 перемещается дальше в дистальном направлении D относительно корпуса, например, при удалении с места инъекции, механизм 25 управления отведением шприца переключается из его состояния A (смотри фигуру 12A) в состояние B, показанное на фигуре 12B. Футляр 12 и вторая манжета 21, зафи