Способ выявления остаточных патологических явлений в посттерапевтический период респираторных болезней у телят

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к ветеринарии, а именно к пульмонологии, и может быть использовано для выявления остаточных патологических явлений в посттерапевтический период респираторных болезней у телят. Проводят на 3, 6 и 10 дни посттерапевтического периода регистрацию и анализ дыхательных шумов на трахее. Определяют продолжительность фаз респираторного цикла. Определяют интенсивности звука на контрольных частотах во время спокойного и активного дыхания. При отношении длительности вдоха к длительности выдоха (ОФД) во время спокойного дыхания от 1,1 до 1,3, уровне интенсивности звука (УИЗ) при этом типе дыхания на частое 200 Гц ≤ -30 дБ, а во время активированного выдоха ≤ -25 дБ, на частоте 750 Гц соответственно ≤ -57 и -45 дБ, 1000 Гц - ≤ -62 дБ и -45 дБ, на частоте 1400 Гц ≤ -64 дБ и -50 дБ констатируют отсутствие остаточных патологических явлений. На наличие обструктивных явлений указывают показатели ОФД менее 1,1 или более 1,3. При этом повышение уровня интенсивности звука на частоте 200 Гц во время спокойного > -30 дБ и активированного выдоха > -25 дБ указывает на наличие патологических изменений в трахее, главных бронхах и бронха правой верхушечной доли. На частоте 750 Гц соответственно > -57 дБ и -45 дБ - в крупных бронхах. На 1000 Гц > -62 дБ и -45 дБ - в бронхах среднего диаметра, не имеющих хрящевого каркаса, а также дольковых бронхах в краниальной доле. На частоте 1400 Гц > -64 дБ и -50 дБ - в дольковых бронхах и альвеолах. Способ позволяет провести своевременную коррекцию лечебных мероприятий, улучшить исход заболевания, повысить эффективность терапии за счет определения продолжительности фаз респираторного цикла и интенсивности звука на контрольных частотах во время спокойного и активного дыхания и использования лекарственных средств в посттерапевтический период. 2 ил., 3 пр.

Реферат

Изобретение относится к ветеринарии, а именно к пульмонологии, и может быть использовано для выявления остаточных патологических явлений после завершения курса лечения и оценки динамики посттерапевтического периода респираторных заболеваний у телят.

Заболевания органов дыхания у телят, имея сравнительно широкое распространение и нанося большой экономический ущерб, являются одной из наиболее актуальных проблем в животноводстве, снижающих его рентабельность, эффективность частных и государственных инвестиций в развитие сельского хозяйства. Как сами бронхолегочные болезни, так и остаточные явления после переболевания часто носят тяжелый характер, могут привести к возникновению гипоксического типа метаболизма или хронической полиорганной недостаточности, которые трудно поддаются лечению и повышают риск повторного заболевания. Поэтому разработки способов выявления остаточных патологических явлений для оценки и оперативной корректировки эффективности лечения имеют большое научное и практическое значение. Основные формы проявления остаточных явлений после бронхита и пневмонии - это бактериемия, эндокардит, плеврит, цианоз и дыхательная недостаточность. Последнее является наиболее частым и тяжелым последствием переболевания животных. В литературе встречаются описания различных методов выявления остаточных явлений и оценки эффективности лечения респираторных заболеваний. Например, оценка общей антипротеолитической активности бронхоальвеолярного смыва (Способ оценки эффективности лечения хронического катарального бронхита. RU №2079140 С1, опубл. 10.05.1997, G01N 33/68), гистологические исследования бионтэта слизистой оболочки бронхов (Способ оценки эффективности лечения атрофического бронхита внутрибронхиальным лазером. SU 1820275 А1, опубл. 07.06.1993, G01N 1/28), определение в крови показателя соотношения относительного содержания CD8+ к CD 16+ лимфоцитам [Способ эффективности лечения тяжелых форм инфекционно-воспалительных заболеваний у новорожденных. RU №2274864 С2, опубл. 20.04.2006, G01N 33/577], содержания белков острой фазы воспаления и др. показателей (Неонатология: национальное руководство / под ред. Н.Н. Володина. - М: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 848 с, The serum protein electrophoretic pattern and acute phase proteins concentations in calves with chronic respiratory diseases / Csilla et al. // Acta veterinaria (beograd). - 2013. - vol. 63, №5-6. - P. 473-486).

Недостатки представленных способов:

1. He отражают функциональное состояние органов дыхания, в частности наличие синдрома дыхательной недостаточности.

2. Инвазивны и травматичны.

3. Требуется забор крови или бронхоскопия.

4. Методы технологически трудные, требуют специальной подготовки и не выполнимы в условиях производства.

5. Экономически затратные.

Перспективным направлением повышения информативности диагностических методов в пульмонологии является исследование дыхательных шумов. Например, аускультация - регистрация дыхательных шумов на поверхности грудной клетки (Способ акустической диагностики очаговых образований в легких человека. RU №2528653 С2, опубл. 20.09.2014, А61В 5/08,), туссофонобарография - анализ звука кашлевого толчка (Способ диагностики нарушения бронхиальной проходимости. RU №2254054 С2, опубл. 20.06.2005, А61B 5/08), Овсянников Е.С., Кутюрин Г.В. Туссография и спектральная туссофонобарография в исследовании кашля, вызванного ГЭРБ // Современное состояние и перспективы развития медицины: сб. науч. тр. - Воронеж, 2006. - Т. 1. - С. 59-63), орефонография - дыхательные шумы, записываемые датчиком, введенным в рот (Способ диагностики синдрома бронхиальной обструкции. RU №2301621 С1, опубл. 27.06.2007, А61В 5/08) или трахеофонография - анализ шума над трахеей (Fiz J.A., Jane R., Horns A. et al. // Chest. - 2002. - Vol. 122, No. 1. - P. 186-191).

Однако представленные методы ориентированы на выявление симптомов конкретных заболеваний и требуют дорогостоящее оборудование, что ограничивает их пользовательский спектр. Отдельные способы проводятся без акустического анализа дыхательных шумов, что снижет объективность исследований, а другие - требуют сложного аналитического алгоритма, что требуют специальной подготовки и создает технологические трудности при их выполнении в условиях производства.

Известны способы диагностики нарушений бронхиальной проходимости (RU №2212186 С1, опубл. 20.09.03, А61В 5/08 и RU №2291666 С1, опубл. 20.01.2007, А61В 5/08), в которых осуществляют регистрацию и анализ дыхательного шума на трахее во время выполнения обследуемым маневра форсированного выдоха. Авторы убедительно показывают, что трахеофонография существенно увеличивает информативность бронходилятационной пробы у пациентов с пневмонией, а оценка продолжительности трахеальных шумов позволяет определить характер течения болезни и прогнозировать его исход.

Но алгоритм исследований в указанных изобретениях ориентирован на диагностику нарушений бронхиальной проходимости, что ограничивает их практическую ценность. Констатируется наличие или отсутствие обструкции, однако нет анализа экссудативных явлений, что исключает возможность выявления механизма нарушения проходимости бронхов и снижает диагностическую ценность обследования. Оценивается продолжительность трахеального шума, который имеет широкий диапазон индивидуальной вариабельности, что повышает риск диагностической ошибки. Не приемлемы при работе с животными из-за ряда используемых здесь методических подходов: форсированный выдох, корректировка определяемых показателей с учетом параметров физического развития человека.

Таким образом, в уровне техники не выявлены аналоги, позволяющие выявлять остаточные патологические явления в посттерапевтический период респираторных болезней у телят.

Изобретение решает задачу разработки способа своевременного выявления остаточных патологических явлений в посттерапевтический период респираторных болезней у телят.

Способ выявления остаточных патологических явлений в посттерапевтический период респираторных болезней у телят включает проведение на 3, 6 и 10 сутки после завершения курса лечения регистрации и анализа дыхательных шумов на трахее с определением продолжительности фаз респираторного цикла во время спокойного дыхания, интенсивности звука на контрольных частотах во время спокойного и активированного дыхания и констатацию отсутствия остаточных патологических явлений при отношении длительности вдоха к длительности выдоха (ОФД) во время спокойного дыхания от 1,1 до 1,3, уровне интенсивности звука (УИЗ) при этом типе дыхания на частоте 200 Гц ≤ -30 дБ, а во время активированного выдоха ≤ -25 дБ, на частоте 750 Гц соответственно ≤ -57 дБ и -45 дБ, на частоте 1000 Гц соответственно ≤ -62 дБ и -45 дБ, на частоте 1400 Гц соответственно ≤ -64 дБ и -50 дБ, а при повышении уровня интенсивности звука на частоте 200 Гц во время спокойного > -30 дБ и активированного выдоха > -25 дБ констатируют наличие патологических изменений в трахее, главных бронхах и бронхах правой верхушечной доли, на частоте 750 Гц соответственно > -57 дБ и -45 дБ - в крупных бронхах, на частоте 1000 Гц соответственно > -62 дБ и -45 дБ - в бронхах среднего диаметра, не имеющих хрящевого каркаса, а также дольковых бронхах в краниальной доле, на частоте 1400 Гц соответственно > -64 дБ и -50 дБ - в дольковых бронхах и альвеолах.

Таким образом, в заявляемом способе проводят вейвлет-анализ трахеофонограммы со сравнительной оценкой соотношения фаз респираторного цикла и уровня интенсивности звука на контрольных частотах у телят через 3, 6 и 10 дней после завершения курса лечения. По изменению акустических параметров оценивают динамику посттерапевтического периода, эффективность лечения и необходимость реабилитационных мер.

Способ информативен, его использование позволяет в условиях животноводческих предприятий проводить обследование молодняка крупного рогатого скота, переболевшего респираторными заболеваниями, выявлять такие патогенетические механизмы дыхательной недостаточности, как нарушение ритма дыхания, гиперреактивность бронхов, экссудативные и обструктивные процессы, являющиеся основными механизмами развития дыхательной недостаточности, что создает возможность проведения своевременной коррекции лечебных мероприятий, улучшения исхода заболевания, оценки и повышения эффективности терапии и использования лекарственных средств.

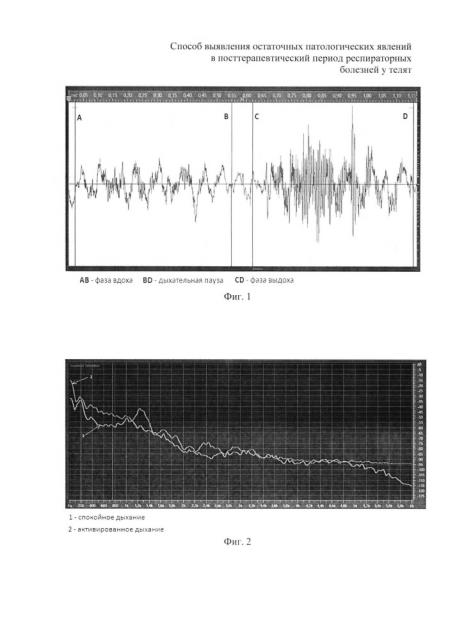

Изобретение поясняется графическими материалами. На фиг. 1 представлен пример трахеофонограммы теленка на третий день посттерапевтического периода. На фиг. 2 - пример показателей частоты и уровня интенсивности трахеального звука у теленка на третий день посттерапевтического периода.

Способ осуществляют следующим образом.

Теленку на 3, 6 и 10 дни после завершения курса лечения болезней органов дыхания, устанавливают микрофон справа на нижней трети шейной части гортани (проекция 3-4 шейного позвонка), между краями плече-головной и грудино-сосцевидной мышц. Трахеальные шумы нескольких респираторных циклов во время спокойного и форсированного дыхания воспринимаются акустическим датчиком и записываются через стандартную звуковую карту на персональный компьютер. Для активации дыхания на выдохе закрывают носовые отверстия на 20 секунд с последующей записью нескольких циклов дыхания. Анализ трахеальных шумов осуществляют в пакете программ Adobe Audition. При этом во время спокойного дыхания определяют продолжительность и соотношение вдоха и выдоха, а во время спокойного и активированного дыхания проводят спектральный анализ в выделенной области, вычисляя амплитудный спектр сигнала (масштаб по амплитуде линейный, число отсчетов 512, окно Блэкмана). Акустические явления, сопровождающие дыхание, возникают при прохождении воздуха по дыхательным путям и расправлении альвеол, а их спектральные характеристики зависят от места происхождения и механизма возникновения. При респираторной патологии изменяются эластичность тканей бронхов и легких, просвет и проходимость воздухопроводящих путей, что приводит к усилению физиологических и появлению патологических дыхательных шумов. Анализ клинического материала и результатов патологоанатомического вскрытия позволил выявить закономерности изменений акустических параметров трахеального шума при поражении определенного участка респираторного пути. При преобладании у крупного рогатого скота поражения в трахее, главных бронхах и бронхах правой верхушечной доли повышается уровень интенсивности звука на частоте 200 Гц. Доминирование воспалительных процессов и обструктивных явлений в крупных бронхах слева краниальной, средней и каудальной, а справа в средней, каудальной и добавочной долях легкого, имеющих в своей основе хрящевые полукольца, является причиной усиления звука на частоте 750 Гц, а преимущественное поражение бронхов среднего диаметра, не имеющих хрящевого каркаса, а также дольковых бронхов в краниальной доле - на частоте 1000 Гц. Наличие патологических изменений в дольковых бронхах и альвеолах проявляется повышением уровня интенсивности шума на частоте 1400 Гц. Предлагается на 3, 6 и 10 сутки после завершения курса лечения проведение трахеофонографии с определением продолжительности фаз респираторного цикла во время спокойного дыхания, интенсивности звука на контрольных частотах во время спокойного и активированного дыхания. При ОФД во время спокойного дыхания от 1,1 до 1,3, УИЗ при этом типе дыхания на частоте 200 Гц ≤ -30 дБ, а во время активированного выдоха ≤ -25 дБ, на частоте 750 Гц соответственно ≤ -57 дБ и -45 дБ, 1000 Гц ≤ -62 дБ и -45 дБ, на частоте 1400 Гц ≤ -64 дБ и -50 дБ констатируют отсутствие остаточных патологических явлений. При ОФД менее 1,1 или более 1,3, а уровне интенсивности звука на частоте 200 Гц во время спокойного выдоха > -30 дБ и активированного выдоха > -25 дБ, на частоте 750 Гц соответственно > -57 дБ и -45 дБ, 1000 Гц > -62 дБ и -45 дБ, на частоте 1400 Гц > -64 дБ и -50 дБ диагностируют наличие остаточных патологических явлений. Если при сравнении результатов обследования на 3 и 6 день отмечено достоверное смещение определяемых показателей в сторону оптимального диапазона, фиксируют позитивную тенденцию выздоровления, но при отсутствии достоверных изменений или их отсутствии отмечают отрицательную динамику, риск рецидива и необходимость проведения расширенного обследования и соответствующей терапии. Результат лечения оценивают на основании данных 10-го дня, и отсутствие при этом остаточных патологических явлений указывает на эффективное лечение. При их наличии во время спокойного и активированного дыхания лечение оценивается как неэффективное с сохранением клинических симптомов заболевания, а при выявлении этих изменений только во время активированного дыхания - как малоэффективное или недостаточное лечение с сохранением остаточных патологических явлений и высоким риском рецидива. При этом появляется возможность провести своевременную коррекцию состояния животного, улучшить исход заболевания, повысить эффективность терапии и использования лекарственных средств.

Практическое применение заявляемого способа поясняется примерами из клинической практики.

Пример 1 (История болезни №2057). Теленок, возраст 5,0 месяцев. Переведен в изолятор по поводу средней тяжести левосторонней катаральной пневмонии с локализацией в средней и нижней долях. Синдромы дыхательной недостаточности - 3 степень; ДВС - 1 степень. Угнетение, температура тела (Т) - 39,7°С, пульс (П) - 117 уд./мин, затрудненное дыхание с раздуванием крыльев носа с периодами отставания левой половины грудной клетки, сухой кашель, частота дыхательных движений (ЧДД) - 35 в 1 мин, дыхательный объем (ДО) - 836,0 мл, минутный дыхательный объем (МДО) - 29,2 л. Аускультация: усиление бронхофонии, дыхание преимущественно везикулобронхиальное с мелкопузырчатыми хрипами. Больному была назначена комплексная терапия, которая включала в себя: противовоспалительную (дексафорт по 3 мл раза в день), этиотропную (гемтамицина сульфат 4% по 0,75 мл на 10 кг м.т, 2 раза в сутки, 5 дней), патогенетическую (утротропин 40% по 1,5 мл на 10 кг м.т., 1 раз в сутки дважды с интервалом 24 часа; кальций хлористый 10% по 0,5 мл/кг 1 раз в сутки дважды с интервалом 24 часа; глюкоза 40% по 0,5 мл/кг 1 раз в сутки дважды с интервалом 24 часа; айсидивит по 5 мл трижды с интервалом 3 суток) и отхаркивающую (бромгексин по 1 таблетке 3 раза в день) и бронхолитическую терапию (эуфиллин по 1 таблетке 3 раза в день). К третьим суткам состояние больного полностью стабилизировалось. На фоне улучшения функции внешнего дыхания остался только редкий влажный кашель со свободным отделением слизистой мокроты. На 7 сутки состояние животного удовлетворительное, исчезли клинические признаки болезни, животное признано клинически здоровым. На 10 сутки (3 день после лечения) провели трахеофонографию и определили, что во время спокойного дыхания ОФД=0,98 (Фиг. 1), уровень интенсивности звука на частоте 200 Гц во время спокойного дыхания составил -32,5 дБ, а после апноэ -26,5 дБ, на частотах 750, 1000 и 1400 Гц соответственно -55 и -42 дБ, -50 и -44 дБ, -60 и -44 дБ (Фиг. 2). В сравнении с этими показателями на 6 день после лечения ОФД снизилось на 5,6% (1,35), а уровень интенсивности звука во время спокойного и активированного выдоха на частоте 200 Гц снизился соответственно на 7,7 и 1,9% (-35 и -27 дБ), 750 Гц - на 4,0 и 2,0% (-57,2 и -44,9 дБ), 1000 Гц - на 13 и 5,7% (-56,5 и -46,5 дБ) и 1400 Гц - 5,0 и 10,2% (-63,0 и -48,5 дБ). Выявленные изменения указывают на положительную динамику выздоровления, и нет необходимости в дополнительных лечебных мероприятиях. На 10 день после лечения ОФД оказалась равна 1,26, УИЗ на контрольных частотах -35,7 и -28,0; -60,0 и -45,5; -64,0 и -56,0; -72,0 и -65,0 дБ, что указывает на отсутствие патологических явлений в органах дыхания и дает основание для констатации эффективно проведенного лечения.

Пример 2 (История болезни №2107). Теленок, возраст 4,5 месяцев. Поступил в изолятор по поводу средней тяжести двухсторонней катаральной пневмонии с локализацией в средней и нижней долях. Синдромы дыхательной недостаточности - 3 степень; ДВС - 2 степень. Угнетение, Т - 38,7°С, П - 105 уд./мин, затрудненное поверхностное дыхание с раздуванием крыльев носа, влажный продуктивный кашель, ЧДД - 42 в 1 мин, дыхательный объем (ДО) - 769,0 мл, минутный дыхательный объем (МДО) - 32,3 л. Аускультация: ослабление бронхофонии, дыхание преимущественно бронхиальное с разнокалиберными хрипами. Была проведена противовоспалительная терапия (дексафорт по 2 мл один раз в день, дважды с интервалом 24 ч), этиотропная (флоридокс по 1 мл на 7,5 кг м.т. один раз в сутки, 5 дней) и патогенетическая (катозал по 6 мл один раз в сутки, на 1, 3, 5 и 7 день); кальция борглюконат 20% по 0,5 мл/кг 1 раз в сутки три раза с интервалом 24 часа; глюкоза 40% по 0,5 мл/кг 1 раз в сутки три раза с интервалом 24 часа; тетравит по 5 мл дважды с интервалом 5 суток). На пятые сутки состояние больного стабилизировалось. На 8 сутки состояние животного удовлетворительное, исчезли клинические признаки болезни - животное признано клинически здоровым. На 3 и 6 день после лечения провели трахеофонографию и определили, что во время спокойного дыхания ОФД равны соответственно 1,38 и 1,41; УИЗ во время произвольного (активированного) выдоха на частоте 200 Гц составил -29,5 (-30,0) и -25,0 (- 23,0) дБ, 750 Гц - -50,0 (-42,0) и -48,0 (-36,0) дБ, 1000 Гц - -57,0 (-41,0) и -47,0 (-27,0) дБ, 1400 Гц - -60,0 (-47,5) и -54,5 (-42,0) дБ, что указывает на отрицательную динамику выздоровления, сохранение остаточных патологических явлений и возникновение риска рецидива. Дважды, с интервалом 24 часа, вначале слева, а затем справа, провели новокаиновую блокаду звездчатых ганглие с одновременным введением препарата «Аминоселетон» в дозе 0,25 мл/кг. На 10 день после лечения ОФД составил 1:1,30, что указывает на позитивную тенденцию выздоровления и эффективное лечение. На 10 день после лечения, ОФД оказалась равно 1,32, УИЗ на контрольных частотах во время спокойного и активированного дыхания составил соответственно -33,5 и -25,5; -59,0 и -45,0; -63,0 и -44,0; -67,0 и -46,0 дБ, что указывает на изменение в течение четырех дней тенденции выздоровления с негативной на положительную и снижении риска рецидива. У животного уменьшилась выраженность, но еще сохранились остаточные патологических явления в бронхах среднего и мелкого калибра, поэтому им повторили новокаиновую блокаду и «Аминоселетон». На 15 сутки провели трахеофонографию, результаты которой показали нормализацию определяемых акустических показателей, что дало основание констатировать полноценное выздоровление теленка.

Пример 3 (История болезни №2079). Теленок, возраст 5,0 месяцев. Переведен в изолятор по поводу острого трахеобронхита. Синдромы дыхательной недостаточности - 1 степень. Состояние удовлетворительное, Т - 38,9°С, П - 94 уд./мин, затрудненное дыхание с раздуванием крыльев носа, кашель продуктивный, приступами по 2-4 минуты, ЧДД - 37 в 1 мин, дыхательный объем (ДО) - 814,0 мл, минутный дыхательный объем (МДО) - 30,12 л. Аускультация: усиление трахео- и бронхофонии, дыхание преимущественно везикулобронхиальное с мелкопузырчатыми хрипами. Больному была назначена комплексная терапия, которая включала в себя: Айнил 10% по 4 мл один раз в день дважды с интервалом 24 часа, тилозин 200 по 10 мг/кг 1 раз в сутки в течение 5 дней, бромгексин по 1 таблетке 3 раза в день, айсидивит по 5 мл трижды с интервалом 3 суток. На 5 сутки состояние больного стабилизировалось, остался только редкий влажный кашель со свободным отделением слизистой мокроты. На 7 сутки состояние животного удовлетворительное, исчезли клинические признаки болезни, животное признано клинически здоровым. На 3 сутки после лечения провели трахеофонографию и определили, что во время спокойного дыхания ОФД равен 1,37, уровень интенсивности звука на частоте 200 Гц во время спокойного дыхания составил -28,0 дБ, а после апноэ -24 дБ, на частотах 750, 1000 и 1400 Гц соответственно -53 и -43 дБ, -54 и -43 дБ, -62 и -45 дБ. В сравнении с этими показателями на 6 день после лечения ОФД остался без изменения 1,37, как и не было существенных изменений в уровне интенсивности звука во время спокойного и активированного выдоха, на частоте 200 Гц составил -30 и -24 дБ, на частоте 750 Гц -55 и -43, а на 1000 и 1400 Гц соответственно -52 и -43, -63 и -45, что указывало на отрицательную динамику, при этом клинически это никак не проявлялось и не была проведена соответствующая терапевтическая корректировка. На 10 день после лечения ОФД стал равен 1:1,4, у животного участился кашель, при проведении трахеофонографии определили, что на частоте 200 Гц интенсивность звука составляет -30 дБ во время спокойного дыхания и -25 дБ - во время активированного, на частотах 750, 1000 и 1400 соответственно была равна -53 и -42 дБ, -48 и -40 дБ, -63 и -43 дБ. При проведении аускультации было отмечено появление бронхиального дыхания и мелкопузырчатых хрипов, что указывает на рецидив трахеобронхита.

Способ выявления остаточных патологических явлений в посттерапевтический период респираторных болезней у телят, включающий проведение на 3, 6 и 10 сутки после завершения курса лечения регистрации и анализа дыхательных шумов на трахее с определением продолжительности фаз респираторного цикла во время спокойного дыхания, интенсивности звука на контрольных частотах во время спокойного и активированного дыхания и констатацию отсутствия остаточных патологических явлений при отношении длительности вдоха к длительности выдоха (ОФД) во время спокойного дыхания от 1,1 до 1,3, уровне интенсивности звука (УИЗ) при этом типе дыхания на частоте 200 Гц ≤ -30 дБ, а во время активированного выдоха ≤ -25 дБ, на частоте 750 Гц соответственно ≤ -57 дБ и -45 дБ, на частоте 1000 Гц соответственно ≤ -62 дБ и -45 дБ, на частоте 1400 Гц соответственно ≤ -64 дБ и -50 дБ, а при повышении уровня интенсивности звука на частоте 200 Гц во время спокойного > -30 дБ и активированного выдоха > -25 дБ констатируют наличие патологических изменений в трахее, главных бронхах и бронхах правой верхушечной доли, на частоте 750 Гц соответственно > -57 дБ и -45 дБ - в крупных бронхах, на частоте 1000 Гц соответственно > -62 дБ и -45 дБ - в бронхах среднего диаметра, не имеющих хрящевого каркаса, а также дольковых бронхах в краниальной доле, на частоте 1400 Гц соответственно > -64 дБ и -50 дБ - в дольковых бронхах и альвеолах.