Способ получения гуминового сорбента из сапропеля для очистки сточных вод

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к технологии получения органоминеральных сорбентов, которые могут быть использованы для очистки водных растворов и сточных вод от тяжелых металлов. Навеску сапропеля обрабатывают щелочью с концентрацией 3,5%, полученный раствор отделяют от нерастворившейся силикатсодержащей части, просушивают силикатсодержащую часть сапропеля, а полученный фильтрат обрабатывают 20%-ной соляной кислотой при рН 1÷2. Отделяют образовавшийся осадок гуминовых кислот, промывают и сушат при температуре 70÷80°C. Высушенную силикатсодержащую часть обрабатывают 3%-ным раствором HCl до рН 1÷2, декантируют, промывают водой и сушат при температуре 70÷80°C. Затем силикатсодержащую часть выдерживают при температуре 300÷350°C на воздухе в течение 30 минут и полученную силикатсодержащую подложку обрабатывают раствором полигексаметиленгуанидина, промывают водой, после чего обрабатывают раствором, полученным путем растворения щелочью осадка гуминовых кислот при рН 8÷9, промывают водой и сушат при температуре 70÷80°C. Изобретение обеспечивает получение эффективного сорбента из сапропеля, в частности для адсорбции ионов меди из растворов. 4 табл., 5 пр.

Реферат

Изобретение относится к технологии получения сорбентов, и конкретно к способам получения органоминеральных сорбентов, которые могут быть использованы для очистки водных растворов и сточных вод от тяжелых металлов. Для извлечения микроколичеств органических веществ и тяжелых металлов широко используют сорбционные методы. В настоящее время разработано большое количество сорбентов с широким диапазоном свойств. В разработанном способе предлагается использовать для получения сорбента сапропель (озерный ил), который представляет собой возобновляемое сырье, имеющееся в большом количестве в Российской Федерации. Сапропелем принято считать отложения пресноводных водоемов, содержащие органические вещества 15-96% масс., и минеральные вещества 4-85% масс. [М.З. Лопотко. Сапропели БССР, их добыча и использование. - Минск, 1974]. Органическое вещество сапропелей представляет собой продукт биохимической переработки в анаэробных условиях растительных и животных остатков. Неорганическая часть сапропеля представлена в основном соединениями кремния, алюминия, железа.

Известен способ получения сорбента из сапропеля, заключающийся в термолизе сапропеля с содержанием минеральной составляющей 54-85% масс., при температуре 300-350°С на воздухе [Пат. РФ 2523476. Способ получения углеродминерального сорбента из сапропеля для очистки воды от многокомпонентных загрязнений / Адеева Л.Н., Коваленко Т.А. Заявл. 11.12.2012. Опубл. 20.07.2014. Бюл. №20. - 4 с.].

При этой температуре происходит обуглероживание сапропеля, вследствие чего на его поверхности находятся частично окисленные углеродные и минеральные участки, имеющие силанольные группы. Полученный сорбент является бифункциональным, т.е. эффективен при одновременном извлечении из водных растворов как неполярных (органических) веществ, так и тяжелых металлов. Величина сорбции ионов меди составляет 30.8±1.5 мг/г. Недостатком этого метода является то, что при термической обработке удаляются функциональные группы, имеющиеся в сапропеле (карбоксильные, гидроксильные, аминные, карбонильные), которые входят в состав гуминовых кислот сапропеля и определяют их сорбционные характеристики.

Для нанесения на поверхность сорбентов функциональных групп проводят модифицирование неорганических подложек путем нанесения на них органических веществ, имеющих различные функциональные группы, при этом получают органоминеральные сорбенты. Органоминеральные сорбенты сочетают в себе такие свойства минеральной подложки, как ненабухаемость, прочность и свойства органического модификатора, имеющего функциональные группы, нанесенного на минеральную подложку, определяющие сорбционную емкость и селективность [Ергожин Е.Е., Акимбаева A.M. Органоминеральные сорбенты и полифункциональные системы на основе природного алюмосиликатного и угольноминерального сырья // Изд. Минобр. и науки Республики Казахстан. - Алматы, 2007].

Известен способ получения сорбента полимеризацией акриловой кислоты на поверхности кислотоактивированного бентонита. Статическая обменная емкость по 0.1 н раствору КОН - 7.5 мг-экв/г. Емкость сорбента достигает по ионам Cu2+ 16.9 мг/г [Акимбаева A.M., Ергожин Е.Е., Товасаров А.Д. Сорбция ионов меди (II) органоминеральным катионитом на основе бентонита // Успехи современного естествознания. - 2006. - №4. - С. 27-29].

Емкость полученного катионита недостаточно высокая для рекомендации его практического использования.

Известен способ получения сорбента, приготовленного следующим образом: продукт низкотемпературного термолиза торфа (термолиз проводят при температуре 200-350°С, предпочтительно 250°С) смешивают с порошкообразными неорганическими гидролизующими солями алюминия и железа и поли-1,2-диметил-5-винил-пиридинийметилсульфатом. Все компоненты перемешивают при 600°С в течение 1.5 часов. Готовый сорбент промывают водой и немного метанолом до отсутствия в фильтрате следов флокулянта. Сушку осуществляют при комнатной температуре в течение 48 часов.

Недостатками этого способа можно считать неоднородность подложки, полученной смешением торфа и неорганических солей, использование высокой температуры и высокотоксичного метанола.

Известен способ получения сорбента, состоящего из модифицированного пропиламином силикагеля и гуминовых кислот [Koopal L.K., Yang Y., Minnaard A.J., Theunissen P.L.M., Van Riemsdijk W.H. Chemical immobilisation of humic acid on silica // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 141 (1998) 385-395)]. В данном способе на поверхность силикагеля в безводном толуоле или диметилформамиде прививают аминопропилтриэтоксисилан, который после нагревания разлагается до пропиламина, привитого к поверхности носителя. В дальнейшем гуминовые кислоты закрепляются вокруг этих привитых центров.

Недостатком способа является то, что использование токсичных безводных растворителей толуола или диметилформамида затруднит его реализацию с точки зрения безопасности процесса модификации.

Наиболее близким к предлагаемому является способ получения сорбента для очистки воды от органических веществ, включает нанесение на силикагель фракции 0.1-0.5 мм полигексаметиленгуанидина, который связывается с гидроксильными группами поверхности, с последующим нанесением гуминовых кислот (водорастворимой фракцией торфа), повторной промывкой, высушиванием при температуре 70-100°С, при следующем соотношении компонентов, мас. %: силикагель - 76-80; ПГМГ - 10-12; гуминовые кислоты - 10-12 [Патент №2404850 РФ // Гавриленко М.А., Ветрова О.В. Способ получения сорбента для очистки воды от органических веществ // Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет". Заявл: 07.04.2009; Опубл: 27.11.2010].

Данный способ получения сорбента для очистки воды от органических веществ включает обработку силикатсодержащей подложки гуминовыми кислотами, отличающийся тем, что силикатсодержащую подложку фракции 0.1-0.5 мм модифицируют полигексаметиленгуанидином (ПГМГ), промывают и обрабатывают при рН 8-9 гуминовыми кислотами - водорастворимой фракцией торфа, подвергают повторной промывке и сушат при температуре 70-80°С на воздухе или при температуре 40-50°С и давлении 700-730 мм рт.ст. в роторном испарителе. Полученный сорбент предназначен для сорбции органических веществ. Данные сорбционной емкости по ионам тяжелых металлов отсутствуют. Способ ограничивается использованием гуминовых кислот, выделенных из торфа, и в качестве подложки для модификации предлагается использовать промышленно полученный дорогостоящий силикагель, в то время как имеются природные материалы, содержащие кремнезем и, следовательно, которые могут также быть модифицированы гуминовыми кислотами.

Технической задачей заявляемого способа является получение более эффективного сорбента для сорбции ионов тяжелых металлов, который также обеспечивает безотходное комплексное использование сапропеля.

Указанный технический результат достигается тем, что предложен способ получения гуминового сорбента из сапропеля для очистки сточных вод, основанный на последовательной модификации силикатсодержащей подложки полигексаметиленгуанидином, а затем раствором гуминовых кислот, согласно изобретению обрабатывают навеску сапропеля щелочью с концентрацией 3.5% в течение 2 часов при температуре 50°С и перемешивании, затем полученный раствор отделяют от нерастворившейся силикатсодержащей части, сушат силикатсодержащую часть сапропеля при температуре 70÷80°С, а полученный фильтрат обрабатывают 20% соляной кислотой при рН 1÷2, после этого декантированием отделяют образовавшийся осадок гуминовых кислот, промывают его водой и сушат при температуре 70÷80°С, отфильтрованную ранее и высушенную силикатсодержащую часть обрабатывают раствором 3% HCl до рН 1÷2, через 10 минут декантируют и промывают водой до рН 6÷7 и сушат при температуре 70÷80°С, после этого силикатсодержащую часть выдерживают при температуре 300÷350°С на воздухе в течение 30 минут, полученную силикатсодержащую подложку обрабатывают раствором полигексаметиленгуанидина, промывают водой, затем обрабатывают раствором, полученным путем растворения щелочью высушенных ранее гуминовых кислот при рН 8÷9, промывают водой и сушат при температуре 70÷80°С.

Возможность достижения результата обеспечивается тем, что обрабатывают навеску сапропеля щелочью с концентрацией 3.5% в термостате в течение 2 часов при температуре 50°С и перемешивании, затем полученный раствор отделяют от нерастворившейся силикатсодержащей части, сушат силикатсодержащую часть сапропеля при температуре 70÷80°С, а полученный фильтрат обрабатывают 20% соляной кислотой при рН 1÷2, после этого декантированием отделяют образовавшийся осадок гуминовых кислот, промывают его водой и сушат при температуре 70÷80°С, отфильтрованную ранее и высушенную силикатсодержащую часть обрабатывают раствором 3% HCl до рН 1÷2, через 10 минут декантируют, промывают водой до рН 6÷7 и сушат в сушильном шкафу при температуре 70÷80°С, после этого силикатсодержащую часть выдерживают при температуре 300÷350°С на воздухе в течение 30 минут, полученную силикатсодержащую подложку обрабатывают раствором полигексаметиленгуанидина, промывают водой, затем обрабатывают раствором, полученным путем растворения щелочью высушенных ранее гуминовых кислот при рН 8÷9, промывают водой и сушат при температуре 70÷80°С.

Гуминовые кислоты имеют элементный состав, % масс: С - 57.67; Н - 6.27; О - 30.18; N - 4.96; S - 0.92. Количество карбоксильных и гидроксильных групп составляет 2.8 и 2.2 мг-экв/г соответственно [Адеева Л.Н., Платонова Д.С., Масоров М.С., Диденко Т.А. Гуминовые кислоты из кремнеземистого сапропеля: ИК-спектроскопический и термический анализ // Бутлеровские сообщения. - 2013. - Т. 34. - №6. - С. 65-69]. Гуминовые кислоты, выделенные из сапропеля, отличаются от гуминовых кислот, выделенных из торфа, большим содержанием азота. Так содержание азота в гуминовых кислотах, выделенных из торфа, составляет 1.33-2.03% масс. [Сартаков М.П. Элементный состав гуминовых кислот торфов Среднего Приобья // Аграрный вестник Урала. - 2008. - №2 (44). - С. 84-85].

Химическим анализом по силикатной схеме количественно определен состав минеральной части УМС. Установлено, что в минеральной части сорбентов преобладают (в пересчете на оксиды) соединения кремния (24-54% масс.), алюминия (3-12% масс.), железа (1-4% масс.) и кальция (2-9% масс.). Таким образом, минеральный остаток после удаления гуминовых кислот содержит силанольные группы, что позволяет проводить модификацию минерального остатка [Коваленко Т.А. Углеродминеральный сорбент из сапропеля для комплексной очистки сточных вод / Т.А. Коваленко, Л.Н. Адеева // Химия в интересах устойчивого развития. - 2010. - Т. 18. - №2. - С. 189-195].

Способ осуществляется следующим образом

Высушенную навеску сапропеля массой 40 г фракции 1-2 мм помещают в коническую колбу на 1000 мл, заливают 800 мл 3.5% NaOH и перемешивают в термостате в течение 2 часов при 50°С, затем полученный раствор фильтруют от нерастворившейся силикатсодержащей части и сушат ее при температуре 70÷80°С в сушильном шкафу, а полученный фильтрат обрабатывают 20% HCl до рН 1÷2, после этого декантированием отделяют образовавшийся осадок гуминовых кислот, промывают его водой и сушат при температуре 70÷80°С в сушильном шкафу. Отфильтрованную ранее и высушенную силикатсодержащую часть обрабатывают раствором 3% HCl до рН 1÷2, через 10 минут декантируют, промывают водой до рН 6÷7 и сушат в сушильном шкафу при температуре 70÷80°С. Высушенную силикатсодержащую часть помещают в муфельную печь, выдерживают при температуре 300÷350°С 30 минут, при этом процесс обуглероживания проводится в воздушной среде. Отобранную фракцию 0.63÷1 мм обуглероженной силикатсодержащей подложки в количестве 100 г помещают в коническую колбу на 500 мл, смачивают водой до образования на поверхности водного слоя 1÷2 мм, заливают 100 мл раствора, содержащего 14 г полигексаметиленгуанидина, перемешивают в течение 1 часа (5-10 колеб/мин), промывают 2 раза 40 мл дистиллированной воды. Затем вносят 100 мл раствора, полученного путем растворения 20 г ранее высушенных гуминовых кислот в 4% NaOH с рН 8÷9, перемешивают в течение 1.5 часов (5-10 колеб/мин), промывают 40 мл дистиллированной воды и сушат в сушильном шкафу при температуре 70÷80°С.

Экспериментально установлено, что сорбент способен извлекать тяжелые металлы из растворов, что показано на примере ионов меди.

В ходе эксперимента было определено значение рН, при котором величина сорбции по меди будет наибольшей. Опыты проводились при рН 2, 3, 4, 5. Увеличение значения рН более 5 нецелесообразно из-за растворения гуминовых кислот. В таблице 1 представлены данные о величине адсорбции ионов меди в зависимости от рН.

Наибольшая величина адсорбции наблюдается при рН 4.01-5.01 и составляет 21.4±0.5 мг/г.

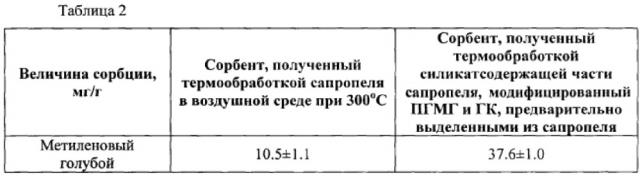

Сравнения полученного сорбента с немодифицированным термообработанным сапропелем представлены в таблицах 2 и 3.

Нами определена сорбционная способность полученного сорбента по ГОСТ 4453-74. Проведена сорбция метиленового голубого из раствора с концентрацией 1.5 г/л. Величина навески составляла 0.500 г. Время сорбции 24 часа. Емкость сорбента по МГ составила 37.6±1.0 мг/г.

Сорбционная емкость сорбента, полученного термообработкой на воздухе и модифицированного ПГМГ и ГК, по метиленовому голубому превышает емкость сорбента из того же сапропеля, полученного термообработкой на воздухе, в 3.6 раза.

Нами проведена сорбция ионов меди из раствора с концентрацией 3.81 мг/мл. Опыты проводились при рН 4.01. Величина навески составляла 0.500 г. Время сорбции 24 часа. Емкость сорбента по меди составила 58.0±0.6 мг/г.

Сорбент, полученный термообработкой силикатсодержащей части сапропеля и модифицированием ПГМГ и ГК, предварительно выделенными из сапропеля по ионам меди, превышает емкость сорбента из того же сапропеля, полученного термообработкой на воздухе, в 1.9 раз.

Сущность изобретения иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

Высушенную навеску сапропеля массой 40 г фракции 1-2 мм помещают в коническую колбу на 1000 мл, заливают 800 мл 3.5% NaOH и перемешивают в термостате в течение 2 часов при 50°С, затем полученный раствор фильтруют от нерастворившейся силикатсодержащей части и сушат ее при температуре 70÷80°С в сушильном шкафу, а полученный отфильтрованный раствор обрабатывают 20% HCl до рН 1÷2, после этого декантированием отделяют образовавшийся осадок гуминовых кислот, промывают его водой и сушат при температуре 70÷80°С в сушильном шкафу. Отфильтрованную ранее и высушенную силикатсодержащую часть обрабатывают раствором 3% HCl до рН 1÷2, через 10 минут декантируют, промывают водой до рН 6÷7 и сушат в сушильном шкафу при температуре 70÷80°С. Высушенную силикатсодержащую часть помещают в муфельную печь, выдерживают при температуре 300÷50°С 30 минут, при этом процесс обуглероживания проводится в воздушной среде. Отобранную фракцию 0.63÷1 мм обуглероженной силикатсодержащей подложки в количестве 100 г помещают в коническую колбу на 500 мл, смачивают водой до образования на поверхности водного слоя 1÷2 мм. Заливают 100 мл раствора, содержащего 14 г полигексаметиленгуанидина, перемешивают в течение 1 часа (5-10 колеб/мин), промывают 2 раза 40 мл дистиллированной воды. Затем в эту же колбу вносят 100 мл раствора, полученного путем растворения 20 г высушенных ранее гуминовых кислот в 1 н. NaOH с рН 8÷9, перемешивают в течение 1.5 часов (5-10 колеб/мин), промывают 40 мл дистиллированной воды и сушат в сушильном шкафу при температуре 70÷80°С.

Навеску сорбента массой 0.5000 г помещают в коническую колбу, приливают 20 мл раствора, имеющего рН 2.01 и концентрацию ионов меди 0.77 мг/мл. Через 24 часа отделяют раствор от сорбента декантацией и анализируют на содержание ионов металла. Величина адсорбции меди в данных условиях составляет 8.4±0.6 мг/г.

Пример 2

Навеску сорбента массой 0.5000 г, полученного по примеру 1, помещают в коническую колбу, приливают 20 мл раствора, имеющего рН 3.00 и концентрацию ионов меди 0.77 мг/мл. Через 24 часа отделяют раствор от сорбента декантацией и анализируют на содержание ионов металла. Величина адсорбции меди в данных условиях составляет 12.4±0.5 мг/г.

Пример 3

Навеску сорбента массой 0.5000 г, полученного по примеру 1, помещают в коническую колбу, приливают 20 мл раствора, имеющего рН 4.01 и концентрацию ионов меди 0.77 мг/мл. Через 24 часа отделяют раствор от сорбента декантацией и анализируют на содержание ионов металла. Величина адсорбции меди в данных условиях составляет 21.4±0.5 мг/г.

Пример 4

Навеску сорбента массой 0.5000 г, полученного по примеру 1, помещают в коническую колбу, приливают 20 мл раствора, имеющего рН 5.01 и концентрацию ионов меди 0.77 мг/мл. Через 24 часа отделяют раствор от сорбента декантацией и анализируют на содержание ионов металла. Величина адсорбции меди в данных условиях составляет 21.4±0.5 мг/г.

Пример 5

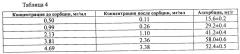

Навеску сорбента массой 0.5000 г, полученного по примеру 1, помещают в коническую колбу, приливают 20 мл раствора, имеющего рН 4.00 и концентрацию ионов меди от 0.50 до 4.69 мг/мл. Через 24 часа отделяют раствор от сорбента декантацией и анализируют на содержание ионов металла. Результаты представлены в таблице 4.

При концентрации ионов меди в растворе выше 3.81 мг/мл сорбционная емкость достигает максимального значения и составляет 58.0±0.6 мг/г.

По предложенному способу комплексно используется природное сырье - сапропель. Привлечение в переработку сапропеля позволит решить как проблему вовлечения в производство местных ресурсов, так и экологическую проблему - заболачивание озер.

Способ получения гуминового сорбента из сапропеля для очистки сточных вод, включающий последовательную модификацию силикатсодержащей подложки полигексаметиленгуанидином, а затем раствором гуминовых кислот, отличающийся тем, что обрабатывают навеску сапропеля щелочью с концентрацией 3,5% в течение 2 часов при температуре 50°C и перемешивании, затем полученный раствор отделяют от нерастворившейся силикатсодержащей части, просушивают силикатсодержащую часть сапропеля при температуре 70÷80°C, а полученный фильтрат обрабатывают 20%-ной соляной кислотой при рН 1÷2, после этого декантированием отделяют образовавшийся осадок гуминовых кислот, промывают его водой и сушат при температуре 70÷80°C, отфильтрованную и высушенную силикатсодержащую часть обрабатывают 3%-ным раствором HCl до рН 1÷2, через 10 минут декантируют, промывают водой до рН 6÷7 и сушат при температуре 70÷80°C, после этого силикатсодержащую часть выдерживают при температуре 300÷350°C на воздухе в течение 30 минут, полученную силикатсодержащую подложку обрабатывают раствором полигексаметиленгуанидина, промывают водой, затем обрабатывают раствором, полученным путем растворения щелочью высушенных ранее гуминовых кислот при рН 8÷9, промывают водой и сушат при температуре 70÷80°C.