Ротор почвообрабатывающей фрезы

Иллюстрации

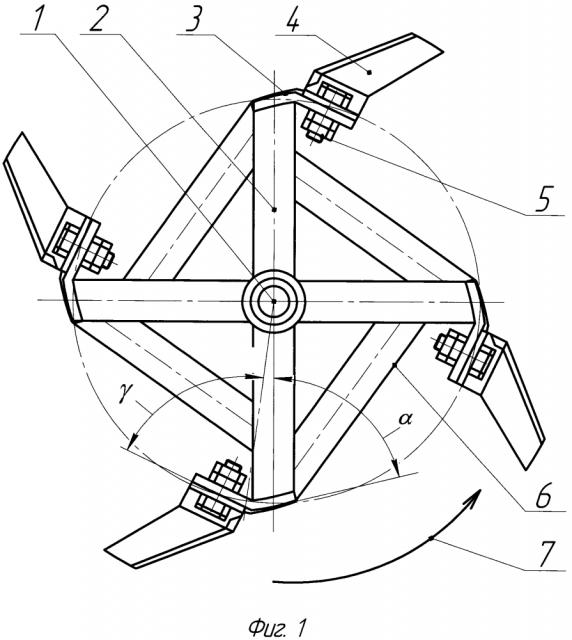

Показать всеИзобретение относится к сельхозмашиностроению и может быть использовано в устройствах для обработки почвы. Ротор содержит закрепленные перпендикулярно к валу 1 радиальные лучи 2, на концах каждого из которых закреплен держатель 3 L-образного ножа 4. L-образные ножи 4 отогнуты наружу. Между собой лучи 2 соединены распорками 6. Распорки 6 расположены в одной плоскости с лучами 2. Передний конец каждой распорки 6 расположен ближе к валу 1, чем задний. В плоскости вращения профиль держателя 3 близок к V-образному. Передней частью держатель 3 закреплен на луче 2 так, что составляет с ним острый угол α, при этом задняя часть вместе с крепежными болтами 5 размещена за соответствующим лучом и сориентирована под углом γ=72-74° по отношению к радиусу, проведенному от оси вала 1 к передней кромке стойки ножа 4. В устройстве исключается наматывание сорняков на ротор. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Реферат

Изобретение относится к сельхозмашиностроению и может быть использовано для обработки почвы.

Известна почвообрабатывающая фреза, каждый ротор которой выполнен в виде перпендикулярной валу многолучевой звездочки, на концах каждого из лучей которой закреплен держатель ножа в виде пластины, сориентированной под острым углом к вертикали и снабженной рассредоточенными по высоте крепежными отверстиями (Патент Англии №1374591, МКИ А01В 33/10). Основным недостатком указанного устройства является то, что при работе на сильно засоренных участках верхние выступающие части держателей захватывают длинностебельные сорняки, которые наматываются на ротор и нарушают технологический процесс.

Указанный недостаток частично устранен в конструкции ротора почвообрабатывающей фрезы, у которой отсутствует верхняя часть держателя ножа, выступающая над звездочкой ротора (Патент США №4199031, МКИ А01В 33/06). Однако захват сорняков лучами ротора полностью не исключается и в этом случае, поскольку скольжение стебля по лучу в сторону периферии ротора невозможно из-за того, что угол между вектором окружной скорости и лучом превышает угол трения. Кроме того, оба крепежных болта размещены ниже луча ротора, что увеличивает высоту ротора и отрицательно сказывается на его прочностных характеристиках. Присутствие головок болтов и других выступающих крепежных изделий в зоне первичного взаимодействия ротора с сорняками также увеличивает риск их захвата и последующего наматывания на ротор.

В предлагаемом изобретении технический результат, состоящий в исключении нежелательного захвата сорняков рабочими органами, достигается за счет того, что контактирующая с лучом поверхность держателя каждого L-образного наружу отогнутого ножа составляет в плоскости вращения с осью последнего острый угол, а ее передняя кромка отклонена в сторону оси вращения. При этом поверхность крепления L-образного, наружу отогнутого ножа расположена сзади соответствующего луча по отношению к направлению вращения ротора и составляет в плоскости вращения с радиусом, проведенным от оси вращения к передней кромке стойки ножа, угол равный 72-74°. Технический результат достигается также и тем, что задняя по отношению к направлению вращения часть каждой распорки, установленной между лучами ротора в одной плоскости с ними, закреплена заподлицо с передней кромкой соответствующего держателя, а ее противоположный конец прикреплен к соседнему лучу ближе к оси вращения, чем задний. Таким образом, распорка и передняя часть держателя выполняют не только функцию обеспечения прочности и надежности конструкции, но и предохраняют расположенный за ними L-образный наружу отогнутый нож от захвата сорняков, которые отбиваются на периферию внешними поверхностями указанных деталей ротора, по которым они могут беспрепятственно проскальзывать. При этом головка верхнего болта и другие крепежные изделия оказываются прикрытыми от непосредственного контакта с сорняками деталями ротора, расположенными впереди ножа по ходу его вращения вследствие того, что передняя стойка L-образного наружу отогнутого ножа находится от линии перегиба держателя на расстоянии, превышающем толщину последнего.

Таким образом, именно совокупность признаков изобретения, отличающих его от прототипа, обеспечивает достижение технического результата - исключение наматывания на вращающийся ротор длинностебельных сорняков.

Следовательно, отличительные признаки изобретения по сравнению с прототипом соответствуют критерию «существенные отличия». Поскольку в других технических решениях совокупность отличительных признаков изобретения не обнаружена, то оно соответствует критерию «новизна».

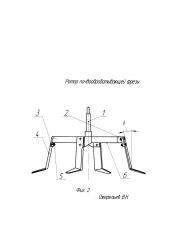

Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображен ротор - вид сверху, на фиг. 2 – то же, вид спереди.

Ротор почвообрабатывающей фрезы включает вертикальный или крутонаклонный вал 1 (фиг. 1, 2), к нижнему концу которого перпендикулярно к валу прикреплены радиальные лучи 2. На наружном конце каждого луча 2 закреплен держатель 3 L-образного наружу отогнутого ножа 4, представляющий собой изогнутую пластину, профиль которой в горизонтальной плоскости близок к V-образному (фиг. 1). Нож 4 закреплен на держателе 3 посредством двух разнесенных по высоте болтов 5, а его стойка отклонена от вертикали на острый угол β (фиг. 2). Соседние лучи 2 соединены между собой распорками 6, расположенными в одной плоскости с ними. Задний (по отношению к направлению вращения 7) конец каждой из распорок 6 закреплен на соответствующем луче заподлицо с передней кромкой держателя 3, поверхность контакта которого с лучом 2 составляет в плоскости вращения острый угол α с осью последнего (фиг. 1). Передний конец распорки 6 закреплен на расположенном впереди по ходу вращения луче ближе к оси вращения, чем задний конец на своем луче. В результате за каждым лучом образуется свободное пространство, прикрытое расположенными впереди деталями, в котором размещается поверхность держателя 3, предназначенная для крепления ножа 4, составляющая в плоскости вращения с радиусом, проведенным от оси вращения к передней кромке ножа 4, угол γ=72-74°, а также детали болтового соединения 5. Ширина предназначенной для крепления L-образного наружу отогнутого ножа 4 поверхности держателя 3 больше ширины его стойки, передняя кромка которой находится в связи с этим от линии перегиба держателя на расстоянии, превышающем толщину ножа. Вследствие этого за пределами окружности, описываемой наиболее удаленной от оси вращения точкой держателя 3, отсутствуют выступающие элементы.

Предлагаемый ротор почвообрабатывающей фрезы работает следующим образом. При его вращении по направлению стрелки 7 (фиг. 1) и перемещении вперед стойка и отогнутое наружу лезвие каждого L-образного ножа 4 рыхлит почву, в результате чего детали ротора периодически вступают в контакт с длинностебельными сорняками. В связи с тем, что угол между вектором окружной скорости и передней поверхностью распорки 6 меньше угла трения, сорняки скользят по ней, перемещаясь на периферию ротора. Плавный переход передней поверхности распорки 6 в поверхность держателя 3 не нарушает процесса скольжения сорняка. Последний приобретает в радиальном направлении значительный импульс движения, в связи с чем, исключается его зацепление за головку одного из болтов 5, поскольку она находится практически на том же расстоянии от оси вращения, что и расположенная впереди по ходу вращения точка перегиба держателя 3. Отсутствие выступающих элементов в верхней части передней кромки стойки L-образного наружу отогнутого ножа 4 также способствует беспрепятственному перемещению сорняка относительно ротора. Величина угла γ достаточна не только для предохранения места крепления ножа от нежелательного контакта с сорняками, но и исключает нерациональное трение наружной поверхности стойки L-образного наружу отогнутого ножа 4 по боковой поверхности подрезаемого пласта почвы. Размещение элементов крепления ножа на одной высоте с поперечным сечением лучей ротора позволяет уменьшить длину стойки L-образного наружу отогнутого ножа, что положительно сказывается на прочности и надежности конструкции. Таким образом, обеспечивается надежное выполнение технологического процесса при минимуме энергозатрат.

1. Ротор почвообрабатывающей фрезы, включающий вертикальный или крутонаклонный вал, на нижнем конце которого закреплены перпендикулярно к нему радиальные лучи, на наружных концах каждого из которых закреплены держатели для L-образных наружу отогнутых ножей, а в одной плоскости с лучами между ними смонтированы распорки, отличающийся тем, что профиль держателя в плоскости вращения близок к V-образному, причем его контактирующая с лучом поверхность составляет в плоскости вращения с осью последнего острый угол, а ее передняя кромка отклонена в сторону оси вращения, при этом поверхность крепления ножа расположена сзади соответствующего луча по отношению к направлению вращения ротора и составляет в плоскости вращения с радиусом, проведенным от оси вращения к передней кромке стойки ножа, угол равный 72-74°, при этом задняя по отношению к направлению вращения часть каждой распорки закреплена заподлицо с передней кромкой соответствующего держателя, а ее противоположный конец прикреплен к соседнему лучу ближе к оси вращения, чем задний.

2. Ротор по п.1, отличающийся тем, что передняя кромка стойки L-образного ножа находится от линии перегиба держателя на расстоянии, превышающем толщину последнего.