Устройство измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к магнитным измерениям и предназначено для измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств. В устройство измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств, содержащее источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, причем к выходу источника питания присоединено масштабирующее устройство, усилитель, дифференциатор, нуль-орган, аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи, дополнительно введены согласно изобретению шесть амплитудных детекторов, коммутатор, первый и второй многополосный фильтр, первое и второе устройства выборки и хранения, персональный компьютер, блок модели. В основе разработанного устройства измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств лежит метод натурно-модельного эксперимента для определения вебер-амперной характеристики электротехнического изделия. Технический результат – расширение функциональных возможностей устройства измерений вебер-амперных характеристик электротехнических устройств. 2 ил.

Реферат

Изобретение относится к магнитным измерениям и предназначено для измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств.

Известно устройство для измерения характеристик магнитомягких материалов без нанесения измерительной обмотки [Испытание магнитных материалов и систем. / Е.В. Комаров, А.Д. Покровский, В.Г. Сергеев, А.Я. Шихин. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - С. 243-244], которое содержит последовательно соединенные источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, к выходу источника питания последовательно присоединены масштабирующее устройство, первый вход интегросуммирующего усилителя, первый вход регистрирующего устройства, к выходу измерительного шунта присоединен вход усилителя, к выходу которого присоединен второй вход регистрирующего устройства, и второй вход интегросуммирующего усилителя.

Напряжение на выходе источника питания определяется выражением

где I - ток, протекающий через намагничивающую обмотку; Rн - активная составляющая сопротивления намагничивающей обмотки; dФ - изменение магнитного потока, пронизывающего намагничивающую обмотку за время dt; k - коэффициент, определяемый количеством витков намагничивающей обмотки, длиной магнитной линии, площадью сечения испытуемого образца.

Перенеся IRн в левую часть уравнения и проведя интегрирование по времени обеих частей уравнения, получим формулу, по которой интегросумматор рассматриваемого устройства вычисляет магнитный поток:

Выражение (2) реализуется при соблюдении условия:

где R1 - сопротивление резистора, определяющего коэффициент передачи по первому входу интегросумматора; R2 - сопротивление резистора, определяющего коэффициент передачи по второму входу интегросумматора; kму - коэффициент передачи масштабирующего устройства; kу - коэффициент усиления усилителя; Rш - сопротивление шунта. Активную составляющую Rн сопротивления намагничивающей обмотки предварительно определяют и потом используют при вычислении магнитного потока.

Недостатком устройства является то, что в процессе измерения, вследствие протекания по намагничивающей обмотке тока, происходит ее нагрев, а увеличение температуры намагничивающей обмотки вызывает увеличение активной составляющей Rн ее сопротивления, что приводит к нарушению условия (3).

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является выбранное в качестве прототипа «Устройство для измерения характеристик магнитомягких материалов» (патент РФ №2390789, опубликовано 27.05.2010, МПК G01R 33/12), содержащее последовательно соединенные источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, к выходу источника питания последовательно присоединены масштабирующее устройство, первый вход интегросуммирующего усилителя, первый вход регистрирующего устройства, к выходу измерительного шунта присоединен вход усилителя, к выходу которого присоединен второй вход регистрирующего устройства, дифференциатор, вход которого соединен с выходом усилителя, делитель, первый вход которого соединен с выходом масштабирующего устройства, нуль-орган, вход которого соединен с выходом дифференциатора, аналого-цифровой преобразователь, первый вход которого соединен с выходом делителя, а второй - с выходом нуль-органа, регистр, первый вход которого соединен с первым выходом аналого-цифрового преобразователя, а второй - со вторым выходом аналого-цифрового преобразователя, цифроаналоговый преобразователь, первый вход которого соединен с выходом регистра, а второй - с выходом усилителя, выход цифроаналогового преобразователя соединен со вторым входом интегросуммирующего усилителя.

Недостатком данного устройства является следующее.

Результат измерения вебер-амперных характеристик представляет собой массив пар значений магнитного потока и тока, что не удобно при хранении данных и их обработки.

Во многих случаях удобнее и проще хранить и использовать информацию о вебер-амперных характеристиках в виде функции аппроксимирующей вебер-амперную характеристику. Поэтому после получения массива пар значений измеренных магнитного потока и тока подбирают уравнение его аппроксимирующего. Для таких случаев можно применить выражение [Филиппов, Е. Нелинейная электротехника. - Москва: Энергия, 1976. - 496 с.]

Напряжение на выходе источника питания определяется выражением

где i - ток, протекающий через намагничивающую обмотку электротехнического устройства; Ra - активная составляющая сопротивления намагничивающей обмотки электротехнического устройства; dФ - изменение магнитного потока, пронизывающего намагничивающую обмотку за время dt.

Из (5) выразим ток, протекающий через намагничивающую обмотку электротехнического устройства:

Совместное решение уравнений (4) и (6) позволяет по известным: активной составляющей сопротивления намагничивающей обмотки Ra, коэффициентам аппроксимирующего выражения (4) k1, k2, k3 и изменению во времени напряжению на выходе источника питания U(t) вычислить изменение во времени тока i(t), протекающего через намагничивающую обмотку.

Активную составляющую сопротивления намагничивающей обмотки Ra [Евсюков А.А. Электротехника - М.: Просвещение, 1979. - С. 22-25] цепи, содержащей активное и реактивное сопротивления можно определить по формуле

где Imax - максимальное значение тока, UImax - напряжение при максимальном значении тока.

Коэффициенты k1, k2, k3 можно определить, используя метод натурно-модельного эксперимента, основанного на объединении экспериментальных исследований и математического моделирования [Горбатенко Н.И.; Ланкин М.В. Information and measuring system for permanent-magnet tests // Russian Electrical Engineering - 2004. - T. 75. №8. - C. 63-66]. Алгоритм метода натурно-модельного эксперимента применительно к задаче определения вебер-амперной характеристики электротехнического устройства переменного тока в виде выражения (4) состоит в том, что на входе источника питания рабочей обмотки создается синусоидальное напряжение и измеряется зависимость тока iи, протекающего в обмотке, от времени t. Задаются значением коэффициентов k1, k2, k3 и определяется зависимость тока iм(t) при помощи блока моделирования реализующего совместное решение уравнений (4) и (6). Вычисляется уровень различия зависимостей iи(i) и iм(t). Для этого вычисляется значение функционала J, показывающего различие между токами iи(t) и iм(t), и проверяется выполнение условия

где ε - погрешность измерения тока iи(t).

Если условие (8) не выполняется, то изменяются значения коэффициентов k1, k2, k3. Вновь определяется зависимость iм(t) и проводится вычисление функционала J по формуле

где и - амплитуды (2m-1)-х гармоник измеренного и вычисленного из совместного решения уравнений (4) и (6) токов в обмотке электротехнического устройства.

Если условие (8) выполняется, то вебер-амперная характеристика электротехнического устройства определена. Изменение значений коэффициентов k1, k2, k3 можно осуществлять, используя оптимизационный алгоритм, например симплекс-оптимизацию [Кучеров В.А., Ланкин A.M., Ланкин М.В. Программа симплекс-планирования // Компьютерные технологии в науке, производстве, социальных и экономических процессах. - 2014. №15. - С. 52-56. Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента. - М.: Радио и связь, 1983 г. - 248 с.].

Таким образом, измеряя максимальное значение тока Imax и напряжение UImax при максимальном значении тока в намагничивающей обмотке, а также используя блок моделирования реализующего совместное решение уравнений (4) и (6) и определяя коэффициенты k1, k2, k3, в этом выражении с помощью метода натурно-модельного эксперимента, можно определить вебер-амперную характеристику электротехнических устройств.

Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей устройства измерений вебер-амперных характеристик электротехнических устройств, заключающегося в том, что технический результат измерений получается в виде уравнения (4) аппроксимирующего вебер-амперную характеристику электротехнического устройства.

Указанный технический результат достигается с помощью устройства измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств, содержащего последовательно соединенные источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, к выходу источника питания присоединен вход масштабирующего устройства, а к выходу измерительного шунта подключен вход усилителя, кроме того, устройство содержит дифференциатор, вход которого соединен с выходом усилителя, нуль-орган, вход которого соединен с выходом дифференциатора, аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи, кроме того, устройство дополнительно снабжено шестью амплитудными детекторами, коммутатором, первым и вторым многополосным фильтром, первым и вторым устройствами выборки и хранения, блоком модели, персональным компьютером, первый вход блока модели соединен с выходом источника питания, а выход блока модели с входом первого многополосного фильтра, выходы первого многополосного фильтра подключены к первым входам первого, второго и третьего амплитудных детекторов, выходы первого, второго и третьего амплитудных детекторов соединены с первым, вторым и третьим входами коммутатора, выход ноль-органа соединен с первыми входами первого и второго устройствами выборки и хранения, вторые входы первого и второго устройств выборки и хранения соединены с выходами масштабирующего устройства и усилителя соответственно, а выходы первого и второго устройств выборки и хранения присоединены к четвертому и пятому входу коммутатора соответственно, к выходу усилителя присоединен вход второго многополосного фильтра, первый, второй и третий выходы которого соединены с первыми входами четвертого, пятого и шестого амплитудных детекторов, выходы четвертого, пятого и шестого амплитудных детекторов соединены с шестым, седьмым и восьмым входами коммутатора, выход коммутатора подключен к входу аналогово-цифрового преобразователя, выход аналогово-цифрового преобразователя присоединен к входу персонального компьютера, к первому выходу персонального компьютера подключен вход цифроаналогового преобразователя, выход цифроаналогового преобразователя присоединен к входу источника питания, второй выход персонального компьютера соединен со вторыми входами шести амплитудных детекторов и третьими входами первого и второго устройств выборки и хранения, третий выход персонального компьютера присоединен ко второму входу блока модели.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием новых элементов: два устройства выборки и хранения, коммутатор, персональный компьютер, шесть амплитудных детектора, два многополосных фильтра, блок модели и их связями с другими элементами.

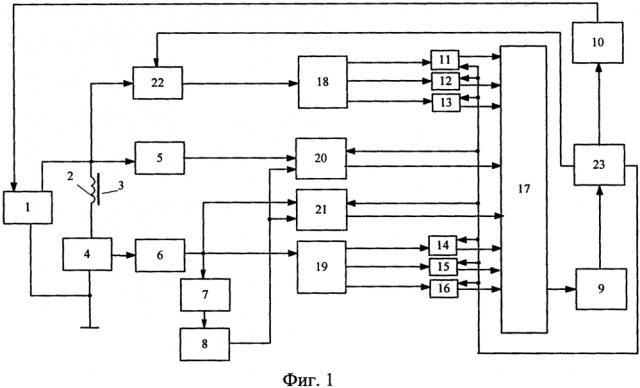

На фиг. 1 изображена функциональная схема устройства измерения вебер-амперной характеристики электротехнического устройства.

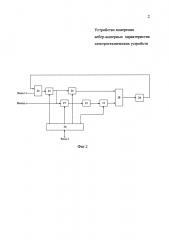

На фиг. 2 изображена функциональная схема блока модели устройства измерения вебер-амперной характеристики электротехнического устройства.

Устройство измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств (см. фиг. 1), содержащее последовательно соединенные источник питания 1, намагничивающую обмотку 2, нанесенную на испытуемый образец 3, измерительный шунт 4, к выходу источника питания 1 присоединен вход масштабирующего устройства 5, а к выходу измерительного шунта 4 подключен вход усилителя 6, кроме того, устройство содержит дифференциатор 7, вход которого соединен с выходом усилителя 6, нуль-орган 8, вход которого соединен с выходом дифференциатора 7, аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи 9, 10. Кроме того, устройство дополнительно снабжено шестью амплитудными детекторами 11, 12, 13, 14, 15, 16, коммутатором 17, первым 18 и вторым 19 многополосным фильтром, первым 20 и вторым 21 устройствами выборки и хранения, блоком модели 22, персональным компьютером 23, первый вход блока модели 22 соединен с выходом источника питания 1, а выход блока модели 22 с входом первого многополосного фильтра 18, выходы первого 18 многополосного фильтра подключены к первым входам первого 11, второго 12 и третьего 13 амплитудных детекторов, выходы первого 11, второго 12 и третьего 13 амплитудных детекторов соединены с первым, вторым и третьим входами коммутатора 17. Выход ноль-органа 8 соединен с первыми входами первого 20 и второго 21 устройствами выборки и хранения, вторые входы первого 20 и второго 21 устройств выборки и хранения соединены с выходами масштабирующего устройства 5 и усилителя 6 соответственно, а выходы первого 20 и второго 21 устройств выборки и хранения присоединены к четвертому и пятому входу коммутатора 17 соответственно, к выходу усилителя 6 присоединен вход второго многополосного фильтра 19, первый, второй и третий выходы которого соединены с первыми входами четвертого 14, пятого 15 и шестого 16 амплитудных детекторов, выходы четвертого 14, пятого 15 и шестого 16 амплитудных детекторов соединены с шестым, седьмым и восьмым входами коммутатора 17, выход коммутатора 17 подключен к входу аналогово-цифрового преобразователя 9, выход аналогово-цифрового преобразователя 9 присоединен к входу персонального компьютера 23, к первому выходу персонального компьютера 23 подключен вход цифроаналогового преобразователя 10, выход цифроаналогового преобразователя 10 присоединен к входу источника питания 1. Второй выход персонального компьютера 23 соединен со вторыми входами шести амплитудных детекторов 11, 12, 13, 14, 15, 16 и третьими входами первого 20 и второго 21 устройств выборки и хранения, третий выход персонального компьютера 23 присоединен ко второму входу блока модели 22.

Блок модели 22 устройства измерения вебер-амперной характеристики электротехнического устройства (см. фиг. 2) содержит вычитатель 24, первый вход которого является первым входом блока моделирования 22, выход вычитателя 24 соединен с первым входом второго цифроаналогового преобразователя 25, выход которого присоединен к первым входам третьего 26 и четвертого 27 цифроаналоговых преобразователей и является выходом блока моделирования 22, выход третьего цифроаналогового преобразователя 26 подключен к первому входу сумматора 28, выход сумматора 28 присоединен к входу дифференциатора 29, выход дифференциатора 29 подключен ко второму входу вычитателя 24. Вход регистра 30 является вторым входом блока моделирования 22, первый, второй, третий, четвертый выходы регистра 30 присоединены ко вторым входам второго 25, третьего 26, четвертого 27 и пятого 31 цифроаналоговых преобразователей. Выход четвертого цифроаналогового преобразователя 27 соединен с входом вычислителя арктангенса угла 32, выход которого соединен с первым входом пятого цифроаналогового преобразователя 31, выход пятого цифроаналогового преобразователя 31 подключен ко второму входу сумматора 28.

Устройство работает следующим образом.

С первого выхода персонального компьютера 23 на вход цифроаналогового преобразователя 10 поступает цифровой код, соответствующий требуемой форме (синусоидальной, прямоугольной, треугольной, меандр и т.п.) напряжения заданной амплитуды. Цифроаналоговый преобразователь 10 преобразует этот цифровой код в управляющее работой источника питания 1 напряжение. С выхода источника питания 1 на намагничивающую обмотку 2, нанесенную на испытуемый образец 3, подается напряжение требуемой формы и заданной амплитуды. Одновременно это напряжение поступает на вход масштабирующего устройства 5, где нормируется по амплитуде, приемлемой для подачи на вход первого устройства выборки и хранения 20. В намагничивающей обмотке 2 протекает ток iи(t), форма которого определяется видом магнитной характеристики испытуемого образца 3. С выхода измерительного шунта 4 напряжение пропорциональное току iи(t) в намагничивающей обмотке 2 поступает на вход усилителя 6 и усиливается до уровня необходимого для работы второго многополосного фильтра 19 и второго устройства выборки и хранения 21. Второй многополосный фильтр 19 выделяет напряжения, пропорциональные первой, третьей и пятой гармоникам тока iи(t). Амплитудные детекторы 14, 15, 16 выделяют максимальные значения этих гармоник и передают их на шестой, седьмой и восьмой входы коммутатора 17. Так же напряжение с выхода усилителя 6 подается на вход дифференциатора 7, которым вычисляется производная напряжения пропорционального току в намагничивающей обмотке 2, нуль-орган 8 определяет момент перехода этого напряжения через нулевое значение, что соответствует максимуму значению тока в намагничивающей обмотке 2. С выхода ноль-органа 8 сигнал поступает на вторые входы первого 20 и второго 21 устройств выборки и хранения, в результате чего происходит запоминание ими направлений, пропорциональных максимальному току в намагничивающей обмотке 2, и напряжения с выхода масштабирующего устройства 5 в это же время. Эти напряжения подаются на четвертый и пятый входы коммутатора 17. С выхода коммутатора 17 информация о направлениях, пропорциональных максимальному току в намагничивающей обмотке 2, и напряжении с выхода масштабирующего устройства 5 в это же время через аналого-цифровой преобразователь 9 поступает в персональный компьютер 23, который производит вычисление активной составляющей сопротивления намагничивающей обмотки Ra по формуле (7).

Со второго выхода персонального компьютера 23 подается цифровой код, соответствующий значениям активной составляющей сопротивления намагничивающей обмотки Ra, и вариант комбинации начальных значений коэффициентов k1, k2, k3 на вход блока модели 22, а затем через выходы регистра 30, на вторые входы второго 25, третьего 26, четвертого 27 и пятого 31 цифроаналоговых преобразователей. Второй цифроаналоговый преобразователь 25 выполняет функцию делителя напряжения, поступающего на его первый вход, на значение, пропорциональное цифровому коду, поступающему на его второй вход, а третий 26, четвертый 27 и пятый 31 цифроаналоговые преобразователи выполняют функции умножителей напряжения, поступающего на их первые входы, на значение, пропорциональное цифровому коду, поступающему на их вторые входы.

На первый вход вычитателя 24 подается напряжение с выхода источника питания 1, на второй вход вычитателя 24 поступает напряжение пропорциональное производной магнитного потока с выхода дифференциатора 29. Эта разность (знаменатель выражения (6)), поступая на первый вход второго цифроаналогового преобразователя 25, делится на значение, пропорциональное величине активной составляющей сопротивления намагничивающей обмотки Ra, в результате чего на цифроаналоговом преобразователе 25 формируется напряжение, пропорциональное зависимости тока от времени iм(t) в намагничивающей обмотке 2. Вычисленная зависимость тока от времени iм(t) поступает на выход блоке модели 22, а также на первые входы третьего 26 и четвертого 27 цифроаналоговых преобразователей на их выходах вычисляются сигналы, пропорциональные произведениям зависимостей тока от времени iм(t) на коэффициенты k2 и k3. С выхода четвертого цифроаналогового преобразователя 27 напряжение поступает на вход вычислителя арктангенса угла 32 и далее на вход пятого цифроаналогового преобразователя 31, на выходе которого формируется напряжение, пропорциональное произведению значения арктангенса на цифровой код k1-(k1⋅arctg(k2i)). Сумма сигналов с выходов четвертого 27 и пятого 31 цифроаналоговых преобразователей k1arctg(k2i)+k3i вычисленная сумматором 28 и поступает на вход дифференциатора 29.

Вычисленная зависимость тока от времени iм(t) поступает с выхода блока модели 22 на выход первого многополосного фильтра 18. Первый многополосный фильтр 18 выделяет напряжения, пропорциональные первой, третьей и пятой гармоникам тока iм. Амплитудные детекторы 11, 12, 13 выделяют максимальные значения этих гармоник и передают их на первый, второй и третий входы коммутатора 17.

С выхода коммутатора 17 информация о гармониках тока iм через аналого-цифровой преобразователь 9 поступает в персональный компьютер 23, где вычисляется уровень различия зависимостей iи(t) и iм(t). Для этого вычисляется значение функционала J согласно (9), показывающего различие между токами iи(t) и iм(t), и проверяется выполнение условия (8).

По завершении вычислении уровня различия зависимостей iи(t) и iм(t) на третьем выходе персонального компьютера 23 вырабатывается сигнал сброса и начинается новый цикл измерения.

Если условие (8) не выполняется, то изменяются значения коэффициентов k1, k2, k3. Вновь определяется зависимость iм(t) и проводится вычисление по (9) функционала J. Если условие (8) выполняется, то вебер-амперная характеристика электротехнического устройства определена.

Устройство, например, может быть выполнено следующим образом:

- измерительный шунт 4, масштабирующее устройство 5, усилитель 6, дифференциатор 7, 29, нуль-орган 8, аналого-цифровой преобразователь 9, цифроаналоговый преобразователь 10, 24, 26, 27, 31, как в прототипе;

- амплитудные детекторы 11, 12, 13, 14, 15, 16 согласно [Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Том 1 - М.: Москва, 1986 - 369 с.];

- многополосный фильтр 18, 19 согласно [Джонсон Д., Джонсон Дж., Мур. Г. Справочник по активным фильтрам - М.: Энергоатомиздат. 1983 - 125 с.];

- устройства выборки и хранения 20, 21, например, на микросхеме LF398N [Герт Шонфелдер, Корнелиус Шнайдер, Измерительные устройства на базе микропроцессора ATmega. - СПб.: БХВ - Петербург, 2012. - 288 с.];

- коммутатор 17, например, на микросхеме К590КН1 [О.Е. Аверченков, Основы схемотехники аналогово-цифровых устройств. - М.: Москва, 2012. - 79 с.];

- источник питания 1, представляет собой усилитель мощности [Е.Ф. Турута, Микросхемы усилителей мощности низкой частоты и их аналоги. - М.: Патриот. 1997. - 192 с.];

- вычитатель 24, согласно [Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Том 1 - М.: Москва, 1986 - 369 с.];

- сумматор 28, согласно [Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Том 1 - М.: Москва, 1986. - 369 с.];

- схема вычисления арктангенса угла 32, согласно [Алексеенко А.Г., Коломбет Е.А., Стародуб Г.И. / Применение прецизионных аналоговых микросхем - М.: Радио и связь, 1985. - С. 256];

- регистр 30, например, на микросхеме 564ИР13 [Бирюков С.А., / Применение цифровых микросхем серий ТТЛ и КМОП - М.: ДМК Пресс, 2000. - С. 240];

Исследования аналогов заявляемого устройства показали, что по сравнению с устройством аналогичного назначения (прототипом) заявляемое устройство обеспечивает расширение функциональных возможностей устройства измерений вебер-амперных характеристик электротехнических устройств, заключающегося в том, что результат измерений получается в виде уравнения (4), аппроксимирующего вебер-амперную характеристику электротехнического устройства.

Предлагаемое изобретение наиболее целесообразно использовать на участке выходного контроля при производстве электротехнических устройств, что приведет к повышению выхода годной продукции.

Устройство измерения вебер-амперных характеристик электротехнических устройств, содержащее последовательно соединенные источник питания, намагничивающую обмотку, нанесенную на испытуемый образец, измерительный шунт, к выходу источника питания присоединен вход масштабирующего устройства, а к выходу измерительного шунта подключен вход усилителя, кроме того, устройство содержит дифференциатор, вход которого соединен с выходом усилителя, нуль-орган, вход которого соединен с выходом дифференциатора, аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено шестью амплитудными детекторами, коммутатором, первым и вторым многополосным фильтром, первым и вторым устройствами выборки и хранения, блоком модели, персональным компьютером, первый вход блока модели соединен с выходом источника питания, а выход блока модели с входом первого многополосного фильтра, выходы первого многополосного фильтра подключены к первым входам первого, второго и третьего амплитудных детекторов, выходы первого, второго и третьего амплитудных детекторов соединены с первым, вторым и третьим входами коммутатора, выход ноль-органа соединен с первыми входами первого и второго устройствами выборки и хранения, вторые входы первого и второго устройств выборки и хранения соединены с выходами масштабирующего устройства и усилителя соответственно, а выходы первого и второго устройств выборки и хранения присоединены к четвертому и пятому входу коммутатора соответственно, к выходу усилителя присоединен вход второго многополосного фильтра, первый, второй и третий выходы которого соединены с первыми входами четвертого, пятого и шестого амплитудных детекторов, выходы четвертого, пятого и шестого амплитудных детекторов соединены с шестым, седьмым и восьмым входами коммутатора, выход коммутатора подключен к входу аналогово-цифрового преобразователя, выход аналогово-цифрового преобразователя присоединен к входу персонального компьютера, к первому выходу персонального компьютера подключен вход цифроаналогового преобразователя, выход цифроаналогового преобразователя присоединен к входу источника питания, второй выход персонального компьютера соединен со вторыми входами шести амплитудных детекторов и третьими входами первого и второго устройств выборки и хранения, третий выход персонального компьютера присоединен ко второму входу блока модели.