Роторная гидро-пневмомашина

Иллюстрации

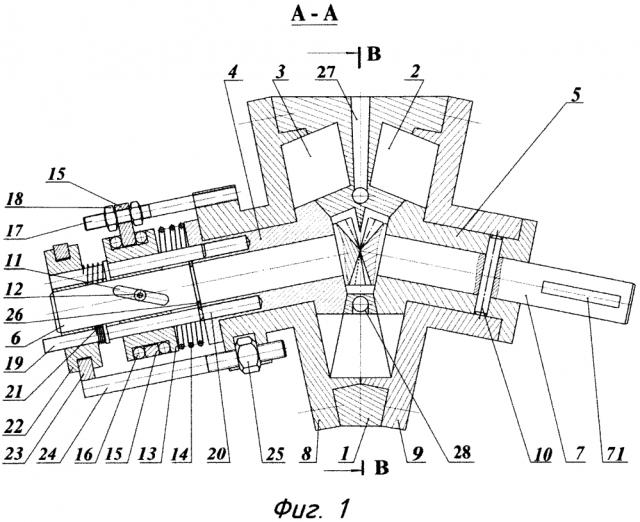

Показать всеИзобретение относится к машиностроению, в частности к насосам и гидромоторам. Роторная гидро-пневмомашина содержит корпус 1, в котором размещены ведущая и ведомая рабочие шестерни 5 и 4, состоящие из полой ступицы и центрального диска с размещенными на его периферии зубьями 2 и 3 с несимметричным профилем, связанные с шестернями 4, 5, и концентрично им на валах синхронизирующие шестерни 6, 7 с симметричным профилем зубьев, каналы подвода-отвода рабочей жидкости, уплотнительные элементы. Шестерни 4-7 выполнены коническими, и каждая из двух пар одноименных шестерен образует аксиальные передачи с пересекающимися в одной точке осями вращения. Между рабочей и синхронизирующей шестернями образована кинематическая связь, содержащая фиксирующий и упругий элементы 19 и 14. Два канала подвода-отвода расположены на корпусе 1 в зоне максимального перекрытия зубьев 2, 3 шестерен 4, 5, а два других - в зонах начала сцепления зубьев 2, 3. Каналы подвода-отвода расположены на периферии корпуса 1 и снабжены запорной аппаратурой. Изобретение направлено на уменьшение габаритов устройства, повышение его функциональных показателей и расширение технологических возможностей. 24 з.п. ф-лы, 22 ил.

Реферат

Изобретение относится к машиностроению, в частности к насосам для перекачивания жидкостей различной вязкости, газов, создания вакуума, а также к силовым элементам гидроприводов - гидромоторам, гидронасосам.

В объемных гидромашинах роторного типа в создании потока рабочей среды и придания ему напора (давления) участвуют вытеснители, принцип функционирования которых сводится либо к изменению межлопаточного объема при вращении ротора за счет архитектуры корпуса, либо к слиянию нескольких потоков в результирующий, также за счет соответствующей формы корпуса и при наличии экранирующих (запирающих) пластин, либо собственно к непосредственному вытеснению жидкости, например, зубьями зубчатых колес.

В известной ротационно-пластинчатой машине (SU 1687279, 1989, кл. F04C 2/344, 18/344), содержащей корпус, каналы подвода и отвода рабочей среды, ротор с радиальным пазом и размещенной в нем разделительной пластиной, на концах которой установлены подпружиненные вкладыши, выполнение корпуса с боковой внутренней поверхностью, ограниченной тремя цилиндрическими поверхностями, сопряженными между собой плоскостями, а также его эксцентричное расположение относительно ротора реализует схему вытеснения, обусловленную архитектурой его корпуса. Однако функционирование данной гидромашины предполагает повышенные износы трущихся поверхностей пластин и корпуса, низкую герметичность между напорными и всасывающими объемами, следовательно, малый ресурс, недостаточные технические возможности и низкую эффективность.

В известном двухроторном центробежно-шестеренном насосе наружного зацепления (а.с. СССР №209213, 1966, кл. F05G) с индивидуальными осевыми входными каналами, один из которых расположен со стороны приводного вала, и общим выходным каналом для жидкости, у которого каждая шестерня снабжена предвключенной крыльчаткой и одна из них связана с приводным валом, создание напорного потока обеспечивается вытеснителем, выполненным в виде зубьев зубчатых колес, попадающих в межзубовое пространство сопрягаемых колес. За счет возможности точного изготовления зубчатых венцов каждого из зубчатых колес в насосах этого класса достигаются высокие давления, они просты и сравнительно дешевы. Однако у шестеренных насосов наружного зацепления в преобразовании энергии вращения шестерни в гидравлическую форму потока рабочей среды участвует лишь часть каждого из зубчатых колес, остальное пространство является не производящим, паразитным. Следовательно, рассматриваемый тип насоса характеризуется большими удельными габаритными размерами и низкой удельной подачей. Кроме того, он не может работать раздельно в каждом из указанных в его названии режимах.

Известен шестеренный насос с внутренним зацеплением (SU 1267049, 1983 г., кл. 4F04C 2/08), содержащий шестерню с внутренними зубьями, установленную с возможностью вращения в корпусе, и сопряженную с ней с образованием рабочих камер шестерню с внешними зубьями, неподвижно установленную на валу, торцовый распределитель с распределительными каналами, соединенными каналами с рабочими камерами, золотник, сообщающий распределительные окна с каналами подвода и отвода рабочей жидкости, торцовые крышки, торцовый уплотнительный компенсатор.

В указанном устройстве путем совмещения в одном и том же объеме двух зубчатых колес почти в два раза уменьшены габариты за счет исключения нефункционального паразитного пространства, или можно повысить эксплуатационные показатели в прежних габаритах. Но наряду с существенными преимуществами данное техническое решение не позволяет транспортировать рабочие среды с твердыми включениями по причине их заклинивания в зацеплении, а также оно имеет сложную систему подведения и отведения рабочей среды от рабочих камер.

В планетарно-роторной шестеренной гидромашине (SU 1352094, 1985 г., кл. F04C 2/08), содержащей статор, выполненный в виде зубчатого обода внутреннего зацепления, ротор с внешними зубьями, соединенный с рабочим валом с помощью карданного вала и эксцентрично размещенный в статоре с эксцентриситетом, равным полуразности диаметров делительных окружностей шестерен статора и ротора, торцовый распределитель рабочей жидкости с распределительными окнами, выполненный в виде установленного соосно статору диска, связанного с помощью кривошипа с ротором, серповидный вкладыш, закрепленный на торцовой поверхности диска и установленный в полости, образованной радиальными поверхностями вершин зубьев статора и ротора.

В рассматриваемой конструкции серповидный вкладыш разделяет напорную и всасывающую полости и существенно упрощает систему герметизации, что позволяет снизить требования к изготовлению вытеснителей, то есть зубьев статора и ротора. Однако это устройство также неработоспособно на жидкостях, содержащих твердый компонент, а также на газах ввиду недостаточной герметизирующей способности.

Частично вышеуказанные недостатки устранены в известном компрессоре-экспандере, содержащем корпус с выполненными в нем расточками и с установленными в расточках корпуса по меньшей мере одним центральным и по меньшей мере одним боковым роторами, роторы установлены с возможностью вращения в подшипниках, корпус имеет полости впуска и выпуска рабочей среды, сообщающиеся с расточками корпуса через порты впуска и выпуска, роторы имеют винтовые зубья, находящиеся во взаимном зацеплении и составленные из участков кривых, образующих профили зубьев, ножка и головка профиля зуба каждого из роторов граничат между собой в точках обкатывания роторов без скольжения, причем центральный ротор имеет зубья, состоящие в основном из головки зуба выпуклой формы, а боковой ротор имеет зубья, состоящие в основном из ножки зуба вогнутой формы, поверхности зубьев роторов и расточек корпуса выполнены таким образом, что между названными поверхностями образуются рабочие полости, а по линиям контакта зубьев роторов между собой и по линиям контакта вершин зубьев роторов по корпусу образуются переменные зазоры, при этом оси вращения центрального и бокового роторов пересекаются в центральной точке, внутренние торцы роторов и прилегающая поверхность корпуса выполнены в форме участков сферической поверхности с центром в центральной точке; внешние торцы роторов и прилегающая поверхность корпуса выполнены в форме участков сферической поверхности с центром в центральной точке; порты впуска и выпуска рабочей среды непосредственно примыкают к внешним и внутренним сферическим поверхностям корпуса (см. GB 981482 А, 27.01.1965, кл. F04C 18/16).

Однако наряду с повышенными герметизирующими свойствами рассматриваемое устройство характеризуется значительной осевой протяженностью и малыми относительными размерами проходных сечений.

Известен насос для перекачивания вязких волокнистых гидросмесей (SU 1035289, 1982, кл. F04C 2/08), содержащий корпус с торцовыми крышками, в расточках которого размещены рабочие шестерни внешнего зацепления с несимметричным профилем зубьев, снабженные уплотнительными элементами, и синхронизирующие шестерни с симметричным профилем зубьев, установленные в цапфах с противоположных сторон (выбран в качестве прототипа).

Обеспечение проходной способности для волокнистых включений достигается в этой конструкции за счет дополнительного рабочего объема, получаемого вследствие удаления тыльной части зуба (вытеснителя), следовательно, это устройство можно отнести к разряду конструкции, обеспечивающей увеличенные параметры результирующего потока за счет слияния нескольких потоков с присутствием экранирующих элементов в виде оставшихся частей зубьев. При этом данное устройство просто по конструкции, то есть недорого в изготовлении и эксплуатации.

Однако оно обладает недостатками вышеперечисленных конструкций, то есть неработоспособно на гидросмесях, содержащих твердые кусковые включения, а также на газообразных рабочих средах. Оно также имеет увеличенные габариты в радиальном направлении вследствие наличия нефункционального паразитного объема, занимаемого одним из зубчатых колес.

Кроме того, при эксплуатации этого насоса, особенно на абразивных смесях, имеет место постепенный общий износ рабочих поверхностей несимметричных зубьев, который можно было бы компенсировать созданием упругого прижимающего усилия между рабочими поверхностями зубьев, а в известной конструкции не предусмотрено ни упругого поджатия, ни коррекции взаимного положения несимметричных зубьев.

Другим недостатком прототипа являются его ограниченные технологические возможности, хотя это устройство могло бы работать не только в режиме объемного насоса, а также и в других качествах, например в режиме вихревого насоса, компрессора и т.д.

Роторные гидро-пневмомашины имеют широкое использование как в различных отраслях индустриальной сферы, так и в обиходе людей. Однако их эксплуатационные показатели на сегодняшний день еще низкие, что, с одной стороны, обуславливает недостаточную эффективность и объемы применения в промышленности. Помимо этого, громоздкие массогабаритные показатели этих устройств ограничивают их использование в авиации и космонавтике, недостаточная надежность часто вообще исключает их применение в военной технике. Низкая экономичность рабочего процесса таких устройств обуславливает и низкую конкурентную способность на рынке реализации.

С другой стороны, в таких сферах, как садоводство, сельское хозяйство, эти гидромашины могли бы быть использованы как энергетические установки для механизированного и ручного водоснабжения, в качестве безмоторных водоподъемных установок, турбин для малых рек, вакуумных машин для доильных аппаратов, компрессоров для очистки зерна, однако в силу настоящего их несовершенства использование также ограничено. Для этого следует повышать экономичность работы этих устройств, снижать массогабаритные характеристики и стоимость.

Другим перспективным направлением исполнения роторных гидро-пневмомашин является придание им свойства многофункциональности, поскольку ограниченные технологические возможности, заданные им как специальным устройствам, существенно снижают их потребление и обуславливают высокую цену изготовления. С другой стороны за счет возможности использования одного устройства путем незначительной переналадки в качестве нескольких устройств, выполняющих различные функции (насос, вакуум-насос, компрессор, гидро- или пневмопривод), потребители могут существенно снижать финансовые затраты на приобретение одного изделия вместо нескольких. Особенно это важно при механизации процессов в быту, что значительно расширит рынок продаж таких устройств. Кроме того, при производстве однотипных устройств можно реализовать принцип унификации и, следовательно, повышать серийность производства, что может значительно снизить стоимость и повысить доступность для потребителей со средним и низким уровнем доходов.

Для реализации такого подхода нужно всего лишь выявить в устройстве дополнительные скрытые способности и реализовывать их конструктивно. У роторных гидро-пневмомашин потенциал возможностей для реализации обширный.

Следует также отметить, что согласно объективным законам развития техники следующим этапом производства машин является этап создания адаптирующихся к условиям и поставленным задачам устройств-роботов путем дополнения механической части искусственным интеллектом. Следовательно, необходимо уже сейчас производить такие механизмы и устройства, которым присущи вариантность, возможность перевоплощения либо путем изменения режима рабочего процесса, либо путем незначительной конструктивной подналадки. При этом их рабочие процессы должны быть совершенны, а массогабаритные показатели минимальны.

Задачей изобретения является уменьшение габаритов устройства, повышение его функциональных показателей и расширение технологических возможностей.

Для достижения поставленной задачи в известном насосе для перекачивания вязких волокнистых гидросмесей, содержащем корпус с торцовыми крышками, в расточках которого размещены ведущая и ведомая рабочие шестерни, состоящие из полой ступицы и центрального диска с размещенными на его периферии зубьями с несимметричным профилем, имеющими лицевую и тыльную поверхности, а также связанные с рабочими шестернями и концентрично им на валах синхронизирующие шестерни с симметричным профилем зубьев, каналы подвода-отвода рабочей жидкости, уплотнительные элементы, рабочие и синхронизирующие шестерни выполняются коническими и каждая из двух пар одноименных шестерен образуют аксиальные передачи с пересекающимися в одной точке осями вращения, причем между рабочей и синхронизирующей шестернями образована кинематическая связь, содержащая фиксирующий и упругий элементы, при этом два канала подвода-отвода расположены на корпусе в зоне максимального перекрытия зубьев рабочих шестерен, а два других - в зонах начала сцепления зубьев, каналы подвода-отвода расположены на периферии корпуса и снабжены запорной аппаратурой.

При этом:

- упругий элемент в кинематической связи между рабочей и синхронизирующей шестернями представляет из себя механизм упругой связи, содержащий пружину, связывающую полую ступицу рабочей шестерни с соответствующей синхронизирующей шестерней через подвижную в осевом направлении втулку с вилкой управления механизмом упругой связи, соединенную с валом синхронизирующей шестерни винтовой связью, выполненной в виде винтового паза вала, охватывающего выступ на внутренней цилиндрической поверхности втулки;

- вилка управления механизмом упругой связи размещена во внешнем окружном пазу полой втулки механизма упругой связи и связана с устройством ее осевого перемещения и стопорения, выполненным в виде шпильки, одним концом закрепленной на корпусе, а другим, сквозь проушину вилки управления механизмом упругой связи, - с гайками натяжения и стопорения;

- фиксирующий элемент в кинематической связи между рабочей и синхронизирующей шестернями представляет из себя один или группу подпружиненных стержней, расположенных равномерно по окружности вокруг вала синхронизирующей шестерни, с одной стороны соединенных с подвижной в осевом направлении втулкой с вилкой управления механизма фиксации, далее проходящих параллельно валу сквозь втулку механизма упругой связи, с возможностью размещения в глухих продольных отверстиях, выполненных в полой ступице рабочей шестерни;

- вилка управления фиксации размещена во внешнем окружном пазу втулки механизма фиксации и связана с устройством ее осевого перемещения и фиксации, выполненным в виде винтовой осевой тяги, одним концом закрепленной на вилке, а другим - соединенной с гайкой, размещенной в поперечном винтовой осевой тяге пазу корпуса;

- каналы подвода-отвода, находящиеся в зонах начала сцепления и максимального перекрытия зубьев, могут быть размещены в корпусе на малых радиусах, соответствующих началу зубьев рабочих шестерен, и проложены через среднюю часть корпуса между расточками рабочих шестерен;

- на секторах корпуса от зоны максимального перекрытия зубьев рабочих шестерен до зоны начала их сцепления корпус снабжен дополнительными каналами подвода-отвода, отстоящими друг от друга в окружном направлении через интервал, не превышающий шаг зубьев рабочих шестерен, и соединенными с коммутирующим устройством, обеспечивающим различные варианты их открытия и соединения между собой;

- на внутренней периферийной части корпуса в окружном направлении от зоны начала сцепления зубьев до места, отстоящего от зоны максимального перекрытия зубьев во встречном направлении на величину шага лопастей рабочих шестерен, произведена выборка с образованием канала;

- в зоне расцепления зубьев рабочих шестерен отсутствует периферийный участок корпуса и установлен вентилятор, к патрубку, размещенному в зоне начала сцепления зубьев рабочих шестерен, подведен топливопровод, соединенный с топливным баком через насос высокого давления, а в патрубках, расположенных в зоне максимального перекрытия зубьев, установлены запальные устройства в виде автомобильной свечи зажигания;

- вентилятор заключен в сквозной кожух, охватывающий корпус, при этом корпус и сквозной кожух имеют охлаждающее оребрение;

- толщина зубьев в пределах шага в каждой из рабочих шестерен принимает свое значение из условия того, что для зацепляющихся зубьев сумма их толщин не превышает величину шага;

- число зубьев в каждой из рабочих шестерен принимает различные значения при условии того, что число зубьев синхронизирующих шестерен равно или превышает в целое число раз число зубьев соответствующих рабочих шестерен;

- контур зубьев, определяемый фигурой меридионального сечения рабочих шестерен выполнен иди прямоугольной, или трапецеидальной, или многоугольной формы, а также или в виде окружности, или многоцентрового овала;

- уплотнительные элементы по контуру каждого зуба, определяемому фигурой меридионального сечения рабочих шестерен, выполнены или в виде канавок вдоль контура, или в виде канавок с помещенной в них набивкой, или в виде канавок с размещенными в них пружинными кольцами, повторяющими контур зуба в меридиональном сечении рабочих шестерен;

- пружинные кольца в поперечном сечении имеют Г-образный профиль с выходом его цилиндрической поверхности до контактирующих поверхностей зацепляющихся зубьев рабочих шестерен;

- уплотнительные элементы по контуру каждого зуба в меридиональном сечении рабочих шестерен выполнены в виде зубчатого венца как составной части каждой из рабочих шестерен, изготовленного из магнитного материала с каналами по контуру, заполненными ферромагнитной жидкостью;

- каждый из окружных участков корпуса от зоны начала сцепления зубьев рабочих шестерен до зоны максимального их перекрытия снабжен катушкой индуктивности с источником электрического питания, создающего вращающееся магнитное поле;

- уплотнительные элементы в сопряжении лицевой и тыльной поверхностей зацепляющихся зубьев рабочих шестерен выполнены в виде лабиринтного соединения каждой пары зацепляющихся зубьев, образованного сопрягаемыми гребенками, каждая из которых набрана из меридиональных секторов, повторяющих форму зуба в меридиональном сечении своей рабочей шестерни и установленных с шагом, превышающим сумму толщин двух элементов зубьев в окружном направлении;

- уплотнительные элементы в зацеплении лицевой и тыльной поверхностей зубьев рабочих шестерен выполнены в виде сопряжения лицевой и тыльной поверхностей каждой пары зацепляющихся зубьев, по крайней мере, по двум линиям-образующим в процессе поворота этих шестерен;

- каждая лицевая и тыльная сопрягаемые поверхности зубьев рабочих шестерен образованы движениям соответствующих кромок вершин зубьев, закономерность траектории каждой из которых определяется углом наклона осей вращения, диаметрами и высотой зуба рабочих шестерен, причем кромкой для образования лицевой поверхности ведущей шестерни является тыльная кромка вершины зуба ведомой рабочей шестерни, кромкой для образования тыльной поверхности ведомой рабочей шестерни является лицевая кромка вершины зуба ведущей рабочей шестерни;

- уплотнительные элементы в радиальном направлении между диском и средней частью корпуса, диском и крышкой выполнены в виде лабиринтного соединения, или войлочной набивки, или магнитожидкостного уплотнения по окружности концентричной оси соответствующей рабочей шестерни;

- уплотнительные элементы между диском и средней частью корпуса, диском и крышкой размещены с контактом по уплотнениям, охватывающим контур каждого зуба, определяемый фигурой меридионального сечения рабочих шестерен;

- уплотнительный элемент между диском и средней частью корпуса, при исполнении зубьев рабочих шестерен в меридиональном сечении в форме окружности, выполнен в виде разомкнутого пружинного кольца, размещенного в клиновом пространстве между зубьями и диском каждой рабочей шестерни, с профилем сечения, повторяющим форму этого пространства и ограниченным цилиндрической поверхностью, касательной к внутренней поверхности торового объема, образованного контурами зубьев в меридиональном сечении.

Выполнение рабочих шестерен коническими, с пересекающимися осями вращения, то есть в виде аксиальных передач, по отношению к прототипу позволяет, во-первых, уменьшить габариты устройства почти в двукратном размере. Во-вторых, обеспечивает более продолжительный путь при слиянии потоков рабочей жидкости в каждом из межзубовых пространств рабочих шестерен, размещенных в расточках корпуса, что дает возможность сократить гидравлические потери, обусловленные темпом изменения скорости рабочей среды. В-третьих, в этом случае можно достигнуть большей степени герметизации между всасывающими и напорными областями за счет увеличенного числа сопрягаемых зубьев между этими областями, что, с одной стороны, повысит эффективность устройства при работе на жидкостях, а с другой, позволит использовать его для работы на газообразных рабочих средах (фиг. 1).

Предлагаемое техническое решение имеет преимущества и перед аналогами. К примеру, по отношению к насосу с внутренним зацеплением (SU 1267049, 1983 г., кл. 4F04C 2/08) и к планетарно-роторной шестеренной гидромашине (SU 1352094, 1985 г., кл. F04C 2/08) в рассматриваемой конструкции может быть достигнута лучшая герметизация и более простой ценой за счет возможности размещения каналов подвода-отвода рабочей жидкости в средней части корпуса, между проточками под рабочие шестерни. В этом случае сохраняется возможность изготовления центрального диска рабочих шестерен цельным, что исключает объемные потери через него, то есть абсолютно герметизирует оба осевых направления роторной гидро-пневмомашины.

Образование между рабочей и синхронизирующей шестернями кинематической связи, содержащей фиксирующий и упругий элементы, позволяет создавать различные варианты взаимодействия зубьев рабочих шестерен и тем самым переводить режим работы устройства на более предпочтительный в складывающихся технологических условиях, причем даже во время рабочего процесса.

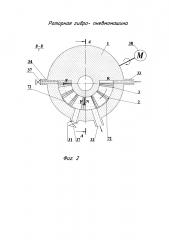

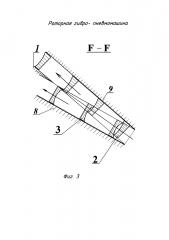

При сопряжении зубьев, получаемом при повороте одной из рабочих шестерен относительно ее синхронизирующей, образуется замкнутая область между каждой парой сопряженных зубьев рабочих шестерен, которая по мере их поворота относительно своих осей или уменьшается (режим работы насоса), или увеличивается (режим работы гидромотора). В этом случае роторная гидро-пневмомашина работает как объемная роторная (фиг. 2, фиг. 3).

Причем степень герметизации межзубовых пространств для объемного режима рабочего процесса зависит от величины усилия взаимного прижатия зубьев. В случае, когда сила прижатия не превышает гидростатическую силу давления в межзубовом пространстве, условие герметичности не выполняется. В прототипе вообще не предусмотрено упругое поджатие зубьев, подразумевается, что в этом случае герметичность обеспечивается точностью изготовления сопрягаемых пар. Однако, во-первых, это условие предъявляет очень высокие требования к изготовлению и к точности размещения рабочих шестерен. Во-вторых, по мере эксплуатации сопрягаемые пары изнашиваются, что снижает показатели качества устройства.

В предлагаемом техническом решении предусмотрено как само поджатие зубьев зацепляющихся рабочих шестерен друг к другу в окружном направлении, так и его регулировка, причем во время рабочего процесса. Регулировка степени поджатия зубьев дает возможность задавать его необходимый уровень, что исключит затраты мощности на преодоление усилий от излишнего воздействия зубьев друг на друга, а также в значительной степени уменьшит износы. Возможность регулировки поджатия во время работы позволяет по обратной связи в виде оценки показаний приборов выбрать наиболее рациональные натяги и с наименьшей трудоемкостью.

Упругий элемент в кинематической связи между рабочей и синхронизирующей шестернями представляет из себя механизм упругой связи и выполнен в виде пружины, связывающей полую ступицу рабочей шестерни с соответствующей синхронизирующей шестерней через подвижную в осевом направлении втулку с вилкой управления механизмом упругой связи. Втулка соединена с валом синхронизирующей шестерни винтовой связью, выполненной в виде винтового паза вала, охватывающего выступ на внутренней цилиндрической поверхности втулки, что позволяет за счет осевого перемещения втулки ее одновременный поворот и изменение усилия на пружине, а значит, и на зацепляющихся зубьях рабочих шестерен. Осевое перемещение вращающейся вместе с валом и полой ступицей втулки осуществляется вилкой управления механизмом упругой связи, которая размещена во внешнем окружном пазу полой втулки механизма упругой связи и связана с устройством ее осевого перемещения и стопорения, выполненном в виде шпильки, одним концом закрепленной на корпусе, а другим, сквозь проушину вилки управления механизмом упругой связи, - с гайками натяжения и стопорения.

В итоге гайка натяжения за счет ее вращения наладчиком перемещает в осевом направлении вилку управления механизмом упругой связи, вилка перемещает втулку, которая при этом проворачивается относительно вала и создает усилие на пружине, следовательно, изменяет степень прижатия взаимодействующих зубьев рабочих шестерен. После этого требуемое прижатие зубьев фиксируется гайкой стопорения.

При расположении зубьев одной рабочей шестерни между зубьями другой рабочей шестерни с равными зазорами, по величине сопоставимыми с толщиной зубьев или большими их (фиг. 4, фиг. 5), роторная гидромашина работает либо как вихревой насос, либо как турбина, то есть по динамическому принципу за счет взаимодействия зубьев (лопастей) с потоком. Для таких рабочих процессов устройства соответствуют свои энергетические характеристики. Эти режимы могут быть целесообразны и сами по себе, и как переходные к другим режимам, например в период разгона.

Различные промежуточные относительные положения зубьев предполагают различные размеры проходов между каждыми двумя наиболее близкими зубьями от разных рабочих шестерен, следовательно, и разные гидравлические сопротивления. Это изменяет коэффициент быстроходности устройства в пределах диапазона, соответствующего варианту использования, то есть классу гидромашины (вихревой насос, турбина).

Для настройки зубьев рабочих шестерен устройства на различные относительные положения фиксирующий элемент в кинематической связи между рабочей и синхронизирующей шестернями выполнен в виде одного или группы подпружиненных стержней, расположенных равномерно по окружности вокруг вала синхронизирующей шестерни, с одной стороны соединенных с подвижной в осевом направлении втулкой, имеющей вилку управления механизма фиксации, далее проходящих параллельно валу сквозь втулку механизма упругой связи, с возможностью размещения каждого по отдельности в глухих продольных отверстиях, выполненных в ступице рабочей шестерни. Вилка управления механизмом фиксации размещена во внешнем окружном пазу втулки механизма фиксации и связана с устройством ее осевого перемещения и фиксации, выполненным в виде винтовой осевой тяги, одним концом закрепленной на вилке, а другим - соединенной с гайкой, размещенной в поперечном винтовой осевой тяге пазу корпуса.

В этом случае сначала осуществляется поворот втулки упругой связи (при ее продольном перемещении относительно вала синхронизирующей шестерни) до требуемого углового смещения, которое передается через пружину на полую ступицу рабочей шестерни и проворачивает ее на заданное относительное положение зубьев. Далее осевое перемещение вилки управления механизмом фиксации от вращения гайки, размещенной в поперечном винтовой осевой тяге пазу корпуса, вызывает осевое перемещение втулки. Втулка механизма фиксации перемещает с собой подпружиненные стержни, причем сквозь втулку механизма упругой связи. Одно из осевых отверстий на полой ступице рабочей шестерни совпадет с одним из стержней, и он разместится в этом отверстии. Таким образом, один из стержней жестко свяжет полую ступицу, втулку механизма упругой связи и вал синхронизирующей шестерни, то есть рабочую и синхронизирующую шестерни. Причем осевые отверстия расположены так, что при незначительном окружном смещении какой-то из группы стержней попадает в отверстия, то есть каждая пара стержень - осевое отверстие соответствуют определенной величине относительного смещения зубьев рабочих шестерен. Не попавшие в свое отверстие стержни отжимаются и за счет пружин удерживаются в отверстиях втулки механизма фиксации.

Четыре канала подвода-отвода рабочей жидкости также обеспечивают возможность многофункционального использования устройства. Так, при использовании двух каналов, расположенных в зоне максимального перекрытия зубьев, роторная гидро-пневмомашина может эксплуатироваться в качестве насоса, компрессора, при использовании двух односторонних каналов, то есть одного в зоне максимального перекрытия зубьев, а другого в зоне расцепления зубьев, роторная гидро-пневмомашина может эксплуатироваться в качестве вакуумнасоса, гидромотора, в зависимости от того, с приводом она работает или привод осуществляется от источника давления и расхода жидкости. При снабжении каждого из двух каналов, расположенных в зоне максимального перекрытия зубьев, парой обратных клапанов и возвратно-вращательном движении рабочих шестерен (фиг. 6) роторная гидро-пневмомашина может эксплуатироваться в качестве ручного насоса двухстороннего действия (каждый канал, расположенный в зоне максимального перекрытия зубьев, снабжен парой альтернативных обратных клапанов, связанных со всасывающим и нагнетательным трубопроводами).

Дальнейшим расширением технологических возможностей роторной гидро-пневмомашины является смещение каналов подвода-отвода, расположенных в зонах начала сцепления и максимального перекрытия зубьев, на малые радиусы, соответствующие расположению начала зубьев (фиг. 4). В этом случае устройство может эксплуатироваться в качестве водокольцевого насоса, возможности которого предполагают работу как на жидкостях, так и на газах, причем без трудозатрат на замену режима.

Кроме набора вышеперечисленных функций роторная гидро-пневмомашина может эксплуатироваться в качестве гдротрансформатора. Для этого на секторах корпуса от зоны максимального перекрытия зубьев рабочих шестерен до зоны начала их сцепления корпус снабжен дополнительными каналами подвода-отвода, отстоящими друг от друга в окружном направлении через интервал, не превышающий шаг зубьев рабочих шестерен, и соединенными с коммутирующим устройством, обеспечивающим различные варианты их открытия и соединения между собой (фиг. 7). В этом случае одна из симметричных частей роторной гидро-пневмомашины работает в качестве гидро- или пневмомотора и обеспечивает вращение рабочих шестерен, а вторая симметричная часть - в виде насоса или компрессора.

Создание приводного момента в гидромоторной части устройства осуществляется за счет того, что площадь каждой стенки замкнутой полости, образованной парой зубьев, всегда больше площади последующей стенки, образованной последующими зубьями рабочих шестерен. Следовательно, разность гидростатических усилий (фиг. 8), пропорциональная разности площадей первой и последующей стенок, будет создавать на каждой паре сопрягаемых зубьев момент на валу рабочих шестерен. Величина окружных усилий, а также и момента будет пропорциональна гидростатическому давлению в пространстве между зубьями.

Для того чтобы обеспечить вращение рабочих шестерен, необходимо, чтобы приводной момент от входного потока рабочей среды был больше момента, создаваемого давлением выходного потока, что можно достигнуть, сбросив часть рабочей среды во второй части цикла, то есть на второй симметричной половине. Из условия закона сохранения энергии

где Q1 и Q2 - расходы рабочей жидкости во входной и выходной магистралях гидротрансформатора;

h1 и h2 - напоры потоков во входной и выходной магистралях гидротрансформатора;

η - коэффициент полезного действия гидротрансформатора,

следует, что меньший выходной расход будет иметь большее давление, чем давление входного потока. Сброс части входного потока осуществляется путем открытия одного или нескольких дополнительных каналов подвода-отвода, отстоящих друг от друга в окружном направлении через интервал, не превышающий шаг зубьев рабочих шестерен, что обеспечивается настройкой коммутатора.

На этой конструктивной основе имеется возможность создания безмоторных водоподъемников из природных родников, имеющих перепад высот вниз по рельефу местности для размещения гидротрансформатора (фиг. 7). В этом случае воду из родника можно поднимать на высоту, превышающую местоположение водоисточника, однако чем высота подъема больше, тем меньшая доля входного расхода будет поднята. Высота поднятия будет настраиваться коммутатором за счет количества открытых каналов от зоны сцепления зубьев рабочих шестерен до зоны максимального их перекрытия.

Это мероприятие позволяет также повысить эффективность работы устройства на сжимаемых рабочих средах и обеспечить работоспособность на труднокипящих и трудносжимаемых жидкостях. При вращении рабочих шестерен (в режиме работы роторной объемной гидромашины) замкнутое пространство между каждой парой сопрягаемых зубьев меняет свой объем, что изменяет давление в этом пространстве и, в результате, создает окружное усилие, препятствующее вращению. Следовательно, на валу привода рабочих шестерен создается дополнительный момент сопротивления, снижающий эффективность рабочего процесса. Для устранения этого явления следует соединить между собой с помощью коммутатора часть каналов подвода-отвода рабочей среды начиная от зоны начала сцепления зубьев рабочих шестерен в направлении зон их максимального перекрытия. Следует оставить закрытыми столько каналов подвода-отвода, сколько образуют перемычку на корпусе, длина которой равна шагу зубьев рабочих шестерен. Тогда пространства между каждой парой сопрягаемых зубьев на нефункциональном участке будут сообщаться между собой, что обеспечит выравнивание давлений на сопрягающихся зубьях и исключение образования момента сопротивления. Сектор-перемычка, образованный закрытыми каналами подвода-отвода рабочей среды, будет без каких-либо помех выполнять свою функцию - перемещать объемы рабочей среды из области с одним давлением в другую область с иным, отличным от первой области давлением.

Более простым вариантом выполнения этой функции является объединение соединяемых каналов открытия-закрытия в виде выборки на внутренней периферийной части корпуса в окружном направлении от зоны начала сцепления зубьев до места, отстоящего от зоны максимального перекрытия зубьев во встречном направлении на величину шага лопастей рабочих шестерен, с образованием канала. Однако в этом случае теряется возможность поднастройки устройства под разные технологические задачи, то есть исключается универсальность его применения (фиг. 6).

Другим направлением использования роторной гидро-пневмомашины является создание на ее основе двигателя внутреннего сгорания регулируемого принципа действия. Для этого в зоне расцепления зубьев рабочих шестерен удаляется периферийный участок корпуса и рядом устанавливается вентилятор, далее к патрубку, размещенному в зоне начала сцепления зубьев рабочих шестерен, подведен трубопровод, соединенный с топливным баком через насос высокого давления, а в патрубках, расположенных в зоне максимального перекрытия зубьев, установлены запальные устройства в виде автомобильной свечи зажигания (фиг. 9, фиг. 10).

В этом случае вращение рабочих шестерен на секторе слияния расточек корпуса вызовет:

- на участке с открытой частью корпуса происходит захват зубьями воздуха из атмосферы, п