Способ лабораторного испытания грунтов

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к исследованию деформационных и прочностных свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях в строительстве. Способ включает деформирование образца грунта природного или нарушенного сложения в условиях трехосного осесимметричного гидростатического и последующего девиаторного нагружения, дающих возможность ограниченного бокового расширения образца грунта, близкого к реальным условиям, затем после установления условной стабилизации при статическом режиме достижением скорости деформирования образца, соответствующей условной стабилизации деформации образца на данной ступени деформирования, переходят поочередно на следующие ступени испытания, а по окончании испытаний, по конечным результатам, полученным на каждой из ступеней испытания, строят график зависимости относительной осевой деформации от осевых напряжений и определяют искомые характеристики грунта, причем после стабилизации деформаций гидростатического нагружения выполняют контролируемое девиаторное нагружение, первая часть которого - дозированное кинематическое нагружение с управляемой скоростью деформации и ограничением по приращению осевых напряжений, а вторая часть - стабилизация напряженно-деформированного состояния образца в режиме ползучести - релаксации напряжений по условной стабилизации модуля общей деформации, многократно повторяя нагружения и стабилизацию до достижения предельного напряженного состояния, а далее продолжают (при необходимости) только кинематическое нагружение до величины предельной относительной осевой деформации. Достигается ускорение испытаний при определении различных характеристик любых разновидностей нескальных грунтов. 1 пр., 4 ил.

Реферат

Изобретение относится к исследованию деформационных и прочностных свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях в строительстве и может быть использован для ускоренного их определения.

Известен способ лабораторного определения характеристик сжимаемости грунтов природного и нарушенного сложения (ГОСТ 23908-79. Грунты. Метод лабораторного определения сжимаемости. М., Госком СССР по делам строительства, 1979). Способ заключается в определении относительной деформации грунта, полученной по результатам испытаний образцов, в условиях одноосного статического, ступенчатого нагружения, без возможности бокового расширения, при этом ступени прикладываемых давлений выбирают согласно программе испытаний в зависимости от вида испытываемого грунта с использованием компрессионного прибора, механизма создания центральной нагрузки на штамп через динамометр с измерением линейных перемещений штампа через заданные интервалы времени, до наступления условной стабилизации этих перемещений и с последующим переходом на другую ступень нагружения. Известный способ обеспечивает по построенной компрессионной кривой получение показателей, характеризующих сжимаемость грунтов.

Основным недостатком известного решения является низкая производительность как самого способа, так и используемого при его реализации оборудования.

Известен способ (метод) лабораторного определения деформационных характеристик грунтов в релаксационном приборе (Авторское свидетельство СССР №1086066, М. кл. E02D 1/00, БИ №36, 1991). Известное решение заключается в том, что образец грунта природного или нарушенного сложения нагружают ступенчато в условиях одноосного сжатия без возможности его бокового расширения в компрессионном приборе.

Недостатком известного решения является то, что оно не предусматривает получения ускоренным методом деформационных характеристик грунтов.

Известен также способ ускоренного определения деформационных и прочностных характеристик нескальных грунтов, позволяющий существенно сократить сроки испытания нескальных грунтов при определении прочностных и деформационных характеристик. Способ включает одноосное сжатие образца грунта без возможности его бокового расширения в компрессионном приборе. Причем образец грунта испытывают в режиме релаксации напряжений, а по конечным значениям напряжений и соответствующих деформаций образца при завершении каждой из ступеней строят компрессионную кривую. При этом после достижения заданной величины деформирования образца грунта на каждой ступени дополнительную осадку образца грунта ограничивают путем частичного сбрасывания нагрузки, приближая к условной стабилизации напряжений или деформаций образца (Патент RU №2272101, М. кл. E02D 1/00, опубл. 20.03.2006 г.).

Недостатком способа является то, что для неводонасыщенных грунтов использование метода релаксации напряжений является неприемлемым, поскольку жесткое задание абсолютной деформации испытуемого образца и гидравлический разрыв поровой жидкости неизбежно приведет к существенно большим контактным напряжениям в скелете грунта, чем контактные напряжения в скелете грунта при максимальном испытательном давлении и, как следствие, к искажению результатов испытаний.

Кроме того, в известном способе учитывается только релаксация напряжений, тогда как по приведенной схеме испытаний одновременно протекает и релаксация, и ползучесть испытуемого образца. Более того, задается величина ступени осевой деформации в зависимости от вида грунта, но без учета степени плотности и влажности грунта, что может приводить к контактным нагрузкам в скелете грунта значительно большим, чем допускается стандартными испытаниями ГОСТ 12248-2010.

Известен также и принят за прототип способ лабораторного определения деформационных и прочностных характеристик грунта природного или нарушенного сложения в условиях испытаний образцов грунта в камерах трехосного сжатия, дающих возможность ограниченного бокового расширения образца грунта, близкого к реальным условиям, в условиях трехосного осесимметричного гидростатического и последующего девиаторного нагружения (ГОСТ 12248-2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости).

Затем после установления условной стабилизации при статическом режиме достижением скорости деформирования образца, соответствующей условной стабилизации деформации образца на данной ступени деформирования, переходят поочередно на следующие ступени испытания, а по окончании испытаний, по конечным результатам, полученным на каждой из ступеней испытания, строят график зависимости их осадки от нагрузки (относительной осевой деформации от осевых напряжений) и определяют искомые характеристики грунта. Наибольшее количество производственных испытаний требуется выполнять консолидировано-дренированными по схеме стандартного трехосного сжатия, которое предусматривает гидростатическое нагружение и последующее девиаторное нагружение.

Недостатком этого способа является то, что продолжительность такого испытания весьма велика и для глинистых водонасыщенных грунтов может составлять многие сутки, что приводит к увеличению сроков изыскательских работ.

Технической задачей предлагаемого изобретения является существенное сокращение сроков испытаний любых разновидностей нескальных грунтов как в трехосном, так и в компрессионном приборе в реологическом режиме при определении деформационных, прочностных и пр. характеристик этих грунтов.

Поставленная техническая задача решается тем, что после стабилизации деформаций гидростатического нагружения выполняют контролируемое девиаторное нагружение, первая часть которого - дозированное кинематическое нагружение с управляемой скоростью деформации и ограничением по приращению осевых напряжений, а вторая часть - стабилизация напряженно-деформированного состояния образца в режиме ползучести - релаксации напряжений по условной стабилизации модуля общей деформации, затем многократно повторют нагружения и стабилизацию до достижения предельного напряженного состояния, а далее продолжают (при необходимости) только кинематическое нагружение до величины предельной относительной осевой деформации.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем:

Образец грунта природного или нарушенного сложения испытывают в условиях трехосного осесимметричного гидростатического и последующего девиаторного нагружения, дающих возможность ограниченного бокового расширения образца грунта, близкого к реальным условиям.

После стабилизации деформаций гидростатического нагружения выполняют контролируемое девиаторное нагружение: первая часть ступени девиаторного нагружения представляет собой дозированное кинематическое нагружение с управляемой скоростью деформации (например, 0,2 мм/мин) и ограничением по приращению осевых напряжений (например, 10% от величины камерного давления). Вторую часть этой ступени можно рассматривать как осуществление стабилизации напряженно-деформированного состояния образца в режиме ползучести - релаксации напряжений, так как при достижении осевыми напряжениями заданного приращения механизм кинематического нагружения останавливают по достижении условной стабилизации напряженно-деформируемого состояния образца по условной стабилизации модуля деформации. После чего включают механизм кинематического нагружения (аналогично предыдущей ступени) с ограничением возрастания осевых напряжений по величине от конечных «срелаксированных» на предыдущей ступени (например, на 10% от величины камерного давления) и т.д. до предельного напряженного состояния. Далее продолжают (при необходимости) только кинематическое (поскольку приращения осевых напряжений отсутствуют) до величины предельной относительной осевой деформации (например, 15%). Предельная относительная осевая деформация - это относительная осевая деформация, соответствующая величине остаточной прочности. По ГОСТу 12248-2010 п.п. 5.3.4.4, 5.3.5.10, 5.3.6.6, 5.3.6.13 она ограничивается величиной ε1=0,15. По окончании испытаний по конечным результатам, полученным на каждой из ступеней испытания, строят график зависимости относительной осевой деформации от осевых напряжений и определяют искомые характеристики грунта, согласно ГОСТУ 12248-2010.

Такой комбинированный метод нагружения возможен при разрыве жесткой кинематической связи между нагрузочным устройством и штампом на образце, т.е. при такой передаче силовых воздействий на образец проявляются и релаксация, и ползучесть. В трех осных осесимметричных испытаниях, когда боковое расширение образца ограничено значительно меньше, чем в компрессионных, процесс релаксации-ползучести протекает более интенсивно и значимо.

В способе контролируют: девиаторное напряжение, камерное давление (боковые напряжения), осевые и поперечные деформации образца, что позволяет определить все требуемые деформационные, прочностные и др. характеристики грунта.

Предлагаемый способ испытаний грунтов по ускоренной стабилизации напряженно-деформированного состояния с использованием реологических свойств (метод СНДР) позволяет более полно, по сравнению с методом релаксации напряжений (МРН), учитывать факторы, влияющие на процесс испытания и полностью может быть реализован в других испытаниях, в т.ч. в компрессионных.

При рассмотрении реологических процессов ползучесть и релаксацию напряжений удобно выделять по отдельности для простоты изучения явлений. В природе оба эти процесса протекают одновременно.

Если в механических консолидированных испытаниях грунтов ползучесть рассматривать как первичную и вторичную консолидацию, протекающую одновременно с релаксацией напряжений и синергично сокращающих время условной стабилизации процесса (фиг. 1-4), то такие «реологические испытания» будут применимы к грунтам любого состояния по влажности.

Пример.

Такой принцип испытаний был опробован в стабилометре типа А на глинистых грунтах различной степени водонасыщения с номинальными размерами образца Н=80 мм, Д=38 мм. Испытания выполняют по стандартной траектории сжатия (СТС): вначале образец подвергают гидростатическому нагружению. После стабилизации деформаций гидростатического нагружения выполняют контролируемое девиаторное нагружение: абсолютную осевую деформацию задают со скоростью 0,2 мм/мин с ограничением по приращению осевых напряжений (в рассматриваемом опыте - около минуты).

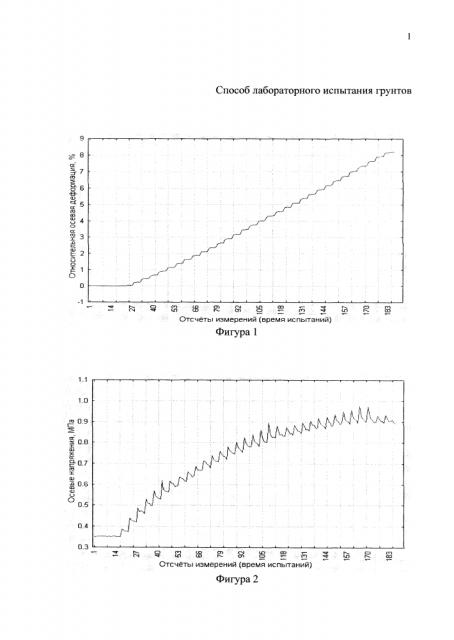

На фиг. 1, 2, 3 и 4 представлены результаты экспериментов.

На фиг. 1 представлена зависимость изменения осевой деформации образца от времени испытаний. Интервал между отсчетами измерений около 8 мин.

Периодичность опроса датчиков в этом испытании составляет около 8 мин с частотой 500 Гц в течение двух секунд (что не принципиально), время испытаний 8 мин × 183 точки ≈ 24 ч.

Следующую аналогичную ступень кинематического девиаторного нагружения включают при условной стабилизации модуля деформации.

На фиг. 2 представлена зависимость силовой осевой реакции испытуемого образца (на соответствующую осевую деформацию) от времени испытаний.

На фиг. 3 изображена связь между осевыми напряжениями и осевой деформацией образца в испытаниях по предлагаемому способу. На начальной стадии, когда траектория напряжений меняется с гидростатической на девиаторное нагружение весьма малыми ступенями (да еще с чувствительной измерительной аппаратурой), величина модуля общей деформации имеет высокие значения. После нескольких шагов по неизменной траектории нагружения модули общей деформации «выравниваются» с постепенным уменьшением при приближении напряженного состояния образца грунта к предельному (фиг. 4).

На фиг. 4 представлена связь между осевыми напряжениями и модулем общей деформации в испытаниях по предлагаемому способу.

Анализ зависимости между осевыми напряжениями и осевой деформацией образца в испытаниях по предлагаемому способу показывает, что по мере увеличения девиаторной нагрузки процессы ползучести и релаксации напряжений усиливаются (фиг. 3), а время стабилизации деформаций не увеличивается.

Предложенный способ опробован на образцах грунтов разного вида на разработанном оборудовании.

Испытания любых грунтов различной степени водонасыщения по предложенному способу с использованием метода совмещения релаксации напряжений и ползучести решает поставленную задачу по сокращению продолжительности испытаний для определения деформационных, прочностных и пр. характеристик грунта в несколько раз.

Способ имеет промышленную применимость.

Способ лабораторного испытания грунтов, включающий деформирование образца грунта природного или нарушенного сложения в условиях трехосного осесимметричного гидростатического и последующего девиаторного нагружения, дающих возможность ограниченного бокового расширения образца грунта, близкого к реальным условиям, затем после установления условной стабилизации при статическом режиме достижением скорости деформирования образца, соответствующей условной стабилизации деформации образца на данной ступени деформирования, переходят поочередно на следующие ступени испытания, а по окончании испытаний, по конечным результатам, полученным на каждой из ступеней испытания, строят график зависимости относительной осевой деформации от осевых напряжений и определяют искомые характеристики грунта, отличающийся тем, что после стабилизации деформаций гидростатического нагружения выполняют контролируемое девиаторное нагружение, первая часть которого - дозированное кинематическое нагружение с управляемой скоростью деформации и ограничением по приращению осевых напряжений, а вторая часть - стабилизация напряженно-деформированного состояния образца в режиме ползучести - релаксации напряжений по условной стабилизации модуля общей деформации, многократно повторяя нагружения и стабилизацию до достижения предельного напряженного состояния, а далее продолжают (при необходимости) только кинематическое нагружение до величины предельной относительной осевой деформации.