Транспортное средство с гибридной силовой установкой

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к наземным и водным транспортным средствам. Транспортное средство содержит трансмиссию и гибридную силовую установку с тепловым двигателем, электрической машиной и накопителем электрической энергии. Гибридная силовая установка снабжена зубчатым планетарным четырехзвенным механизмом, содержащим солнечную и коронную шестерни, водило и шестерню-сателлит, а также обгонной муфтой, содержащей первую и вторую полумуфты. Вал двигателя связан с водилом планетарного механизма. Вал электромашины связан со второй полумуфтой обгонной муфты. Первая полумуфта связана с солнечной шестерней планетарного механизма. Коронная шестерня связана с трансмиссией. Планетарный механизм и обгонная муфта соединяют валы электромашины и теплового двигателя при угловых скоростях вращения вала теплового двигателя, величины которых меньше заданного интервала величин угловых скоростей вращения вала электрической машины, работающей в режиме электродвигателя, с учетом передаточного отношения планетарного механизма. Повышается эффективность использования топлива. 4 з.п. ф-лы, 6 ил., 1 табл.

Реферат

Изобретение относится к содержащим трансмиссию наземным и водным транспортным средствам, снабженным гибридной силовой установкой, содержащей в своем составе тепловой двигатель, электрическую машину и накопитель электрической энергии. Под трансмиссией, исключительно в контексте данного изобретения, заявитель подразумевает совокупность узлов и агрегатов, посредством которой осуществляется передача крутящего момента, генерируемого гибридной силовой установкой, к рабочему органу транспортного средства. Под тепловым двигателем заявитель подразумевает любое снабженное валом устройство, осуществляющее преобразование энергии топлива, генерируемой в процессе его окисления кислородом воздуха, в механическую энергию вращения вала. Под электрической машиной заявитель подразумевает любое снабженное валом и выводами электрической обмотки устройство, осуществляющее преобразование электрической энергии, подведенной к выводам обмотки, в механическую энергию вращения вала или механической энергии вращения вала в электрическую энергию, генерируемую на выводах обмотки. Под накопителем электрической энергии заявитель подразумевает и электрохимические аккумуляторы, и электрохимические конденсаторы, снабженные присоединительными выводами, которые, в свою очередь, выполнены тем или иным образом (в том числе с помощью электронных преобразующих устройств) электрически соединенными с выводами электрической машины.

Из материалов к патенту US 8191660, 7МПК В60К 6/42, публ. 05.06.2012 г., известно транспортное средство, снабженное трансмиссией и гибридной силовой установкой, содержащей тепловой двигатель, электрическую машину и накопитель электрической энергии. В данном решении вал теплового двигателя выполнен кинематически соединенным и с трансмиссией транспортного средства, и с валом электрической машины. При этом кинематическая связь вала электрической машины с валом теплового двигателя осуществлена посредством зубчатой передачи постоянного зацепления, образованной зубчатым венцом маховика, закрепленного на валу теплового двигателя, и шестерней, закрепленной на валу электрической машины. Из описания к патенту известно также, что электрическая машина выполнена с возможностью ее установки на штатное, для серийно выпускаемого теплового двигателя, место расположения стартера, что транспортное средство может быть снабжено кинематически связанным с валом теплового двигателя известным из уровня техники и установленным известным образом дополнительным генератором электрической энергии, что транспортное средство снабжено дополнительным, к штатному, накопителем электрической энергии, который является усовершенствованным вариантом свинцово-кислотного электрохимического аккумулятора.

К недостаткам решения по патенту следует отнести:

- Достаточно большие габаритные размеры зубчатой передачи между валами теплового двигателя и электрической машины, т.к. в качестве зубчатого колеса использован маховик теплового двигателя. Повышенные потери в электрической машине, в случае ее работы в режиме генератора, при больших частотах вращения вала теплового двигателя.

- Неравномерность распределения веса гибридной силовой установки относительно продольной геометрической оси транспортного средства, обусловленную компоновочной привязкой электрической машины к тепловому двигателю.

- Невозможность дальнейшего использования транспортного средства в случае потери работоспособности теплового двигателя. Указанное явление обусловлено постоянной кинематической связью вала электрической машины с валом теплового двигателя и конверсией теплового двигателя, в случае его отказа, из источника механической энергии в пневмо-механический тормоз.

- Увеличенные механические потери гибридной силовой установки во время работы ее электрической машины в режиме генератора при полностью заряженном накопителе электрической энергии. Потери обусловлены постоянной кинематической связью вала электрической машины с валом теплового двигателя и конверсией, в данном режиме, вращающихся компонентов электрической машины в инерционную массу, величина которой находится в прямой пропорциональной зависимости от мощности применяемой электрической машины.

Из книги «Toyota PRIUS». Модели 2003-2009 гг. выпуска. Устройство, техническое обслуживание и ремонт», М. «Легион-Автодата», 2009, ISBN978-5-88850-359-9, стр. 6…9 известны транспортные средства, снабженные трансмиссией и гибридными силовыми установками, в состав которых входят тепловой двигатель, первая и вторая электрические машины, планетарный редуктор и накопитель электрической энергии, содержащий низковольтную и высоковольтную батареи. Планетарный редуктор включает в себя водило с сателлитами, солнечную и коронную шестерни. При этом вал теплового двигателя выполнен кинематически связанным, с возможностью передачи вращения, с водилом планетарного редуктора, вал первой электрической машины выполнен кинематически связанным, с возможностью передачи вращения, с солнечной шестерней планетарного редуктора, вал второй электрической машины выполнен кинематически связанным, с возможностью передачи вращения, с коронной шестерней планетарного редуктора, которая, в свою очередь, выполнена кинематически связанной, с возможностью передачи вращения, с трансмиссией транспортного средства. Первая электрическая машина выполнена с возможностью работы в режиме стартера при запуске теплового двигателя, в режиме генератора при избытке мощности, развиваемой тепловым двигателем, а также в режиме электромагнитного тормоза (совместно с планетарным редуктором является виртуальным механизмом сцепления). Вторая электрическая машина выполнена с возможностью работы в режиме тягового электродвигателя при разгоне транспортного средства и в режиме генератора (рекуператора) при его торможении.

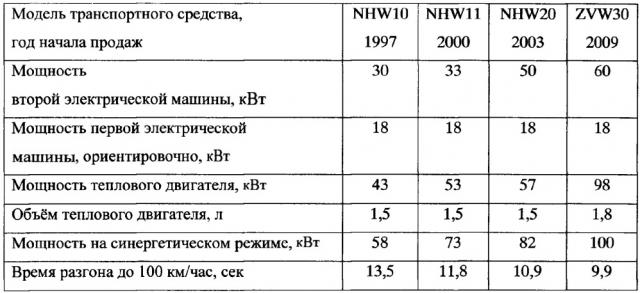

Транспортные средства обладают следующими техническими характеристиками:

Вес транспортного средства 1250 кг, используемый запас энергии высоковольтной батареи составляет 2,56 МДж, что обеспечивает, без помощи теплового двигателя, 4 попытки разгона транспортного средства до 108 км/час; 1…5 минутная зарядка накопителя электрической энергии от штатного зарядного устройства или от аккумулятора - донора обеспечивает 2…3 пуска теплового двигателя.

При этом номинальный запас энергии высоковольтной батареи составляет 6,4 МДж, максимальный ток разряда 80 А, максимальный ток заряда 50 А, масса около 50 кг.

Из вышеприведенных данных видно, что:

- Мощность первой электрической машины (генератора, штатно пополняющего накопитель электрической энергии) в 2,4 (для модели NHW10) и в 5,4 раза (для модели ZVW30) меньше мощности теплового двигателя.

- Мощность второй электрической машины (тягового электродвигателя и рекуператора), в среднем, в 1,4 раза меньше мощности теплового двигателя.

- Мощность гибридной силовой установки на синергетическом режиме, в среднем, в 1,3 раза больше мощности теплового двигателя.

- Время работы накопителя в режиме отдачи энергии при максимально возможном ускорении транспортного средства на электрической тяге составляет, ориентировочно, от 40 до 60 сек.

- Удельная мощность высоковольтной батареи 128 кДж/кг.

Сопоставление приведенных выше параметров высоковольтных батарей моделей PRIUS с характеристиками электрохимических аккумуляторов и конденсаторов, упомянутых на интернет ресурсах https://alternativenergy.ru/tehnologii/471-akkumulyatory-razlichnyh-vidov.html и http://www.electrosad.ru/Electronics/SuperCon.htm, взято 27.03.2016, показывает, что в качестве высоковольтного накопителя электрической энергии использован электрохимический аккумулятор. Последнее, косвенно, подтверждается относительно малой электрической мощностью первой электрической машины, которая сохранялась неизменной для моделей PRIUS, продажи которых стартовали в 1997…2009 г.г., при 2-кратном росте мощностей теплового двигателя и второй электрической машины.

Ориентировочный расчет показывает, что при коэффициенте трения качения пневматической шины по сухому асфальту равном 0,011, при равномерном движении на горизонтальном участке дороги, при исключительном использовании энергии электрического накопителя транспортные средства семейства PRIUS способны преодолеть около 5 км. При этом развиваемое моделью ZVW30 ускорение равно 3 м/с2 (0,31g).

Отступление от моделей PRIUS:

1. Из интернет ресурса -

http://www.electrosad.ru/Electronics/SuperCon.htm известно:

1.1 Оснащенное гибридной силовой установкой транспортное средство, а именно Е-мобиль, накопитель электрической энергии которого, способен полностью зарядиться за 10 минут.

1.2 Выпускаемые серийно электрохимические конденсаторы - наиболее быстро заряжаемая разновидность накопителя электрической энергии, способны полностью зарядиться за время от 15 до 40 минут. Время заряда, в основном, зависит от возможностей зарядного устройства.

1.3 Удельная стоимость силовых конденсаторов, по состоянию на 2010 г., равна 1,28$ за 1 кДж запасенной энергии при ожидаемом сроке эксплуатации свыше 10 лет (по данным ресурса https://alternativenergy.ru/tehnologii/471-akkumulyatory-razlichnyh-vidov.html около 20 лет, в то время как срок эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов составляет от 3 до 5 лет).

2. Из интернет ресурса

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 известно, что величина ускорений для среднестатистического легкового автомобиля, при его разгоне, равна 1,5 м/с2 (0,2 g), при его аварийном торможении 4…6 м/с2 (0,5 g), гоночного автомобиля, при его разгоне, 8…9 м/с2 (1 g), космического корабля, при его старте и торможении, 40…60 м/с2 (4…6 g), где g - ускорение свободного падения.

Из интернет ресурса https://dtp-profi.ru, взято 04.05.2016. известно, что время реакции водителя, в зависимости от дорожно - событийной ситуации, изменяется от 0,6 с (когда водитель предполагает высокую вероятность событийного эксцесса), до 1,4 с (когда водитель не ожидает событийного эксцесса). При этом под временем реакции водителя (человека) заявитель понимает интервал времени, истекший от момента поступления информационного сигнала до ответной реакции организма на этот сигнал.

Кроме того, следует отметить, что соревнования гоночных автомобилей проводятся на специально организованных трассах, а управление транспортным средством при одновременном воздействии на пилота перегрузки, величина которой превышает 1 g, требует от последнего определенной подготовки.

3. Из интернет ресурса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5, информация получена 26.03.2016, известно, что:

3.1. До тридцати процентов времени тепловые двигатели эксплуатируемых в городах транспортных средств работают на холостом ходу из-за остановок на светофорах, в пробках и при других помехах движению.

3.2. Алгоритм управления некоторых моделей автомобилей BMW и Audi, предусматривает возможность реализации режима «старт-стоп», в основе которого лежит правило - при остановке (в пробке, на светофоре и т.д.) мотор глушится (стоп), а при необходимости начать движение запускается (старт).

3.3. На ряде транспортных средств, в частности на некоторых моделях автомобилей Volkswagen, в режиме их разгона, генератор выполнен с возможностью отключения, но при этом существуют условия, при которых исполнение режима старт - стоп блокировано. Одним из таких условий является низкий уровень заряда накопителя электрической энергии.

3.4. Тормозной путь автомобиля очень мал, по сравнению с проезжаемым им путем, и составляет от нескольких метров, до нескольких десятков метров (водитель обычно относительно резко тормозит у самого светофора или места назначения, или вообще подъезжает к месту назначения накатом).

3.5. Тормозной момент, развиваемый используемой для рекуперации электрической машиной, пропорционален разности между реальной скоростью транспортного средства и некоторой заданной «пороговой скоростью», зависящей от настройки системы управления рекуперативным торможением. При скорости транспортного средства ниже пороговой рекуперирующая электрическая машина будет тянуть, а не тормозить.

4. Из выложенной на интернет ресурсе http://technomag.edu.ru/doc/588384.html статьи «Совершенствование процесса рекуперации энергии гибридного автомобиля», авторы С.В. Бахмутов, А.И. Филонов, Е.Е. Баулина, Россия, ГНЦ ФГУП «НАМИ», Университет машиностроения (МАМИ), опубл. 07.06.2013 в электронном научно-техническом журнале МГТУ им. Н.Э. Баумана «Наука и образование», стр. 111, известно, что «…при торможении запасается лишь 12% от всей кинетической энергии, которую теоретически можно было бы вернуть в накопитель во время замедления. …процесс рекуперации невозможен при низких скоростях движения и по причине ограничения тока (а значит и мощности) зарядки во избежание разрушения свинцово-кислотных батарей, установленных на (описанном в статье, экспериментальном - прим. заявителя) автомобиле.» При этом заявитель хотел бы отметить, что в отличие от электрохимических конденсаторов, электрохимические аккумуляторные батареи характеризуются меньшими амплитудами безопасного (допустимого) зарядного тока, а также ограниченной способностью принимать заряд при отрицательных температурах; свинцово-кислотные аккумуляторные батареи характеризуются более высокой удельной мощностью, по сравнению с никель-металлгидридными и никель-металлполимерными аккумуляторными батареями, но относительно низким ресурсом работы.

5 - Из материалов к патенту на изобретение RU 2304231, 6МПК F02M 27/04, F02B 51/02 и 51/04, публ. 10.08.2006, известно, что серийно выпускаемые, на дату приоритета (25.02.2005) цитируемого изобретения, трехкомпонентные нейтрализаторы для бензиновых тепловых двигателей эффективно работают при температуре не менее 350°C, что время разогрева нейтрализатора до указанной температуры составляет не менее 4…6 мин, что количество токсичных компонентов, выброшенных через нейтрализатор остывшим двигателем в процессе его 10 запусков, сравнимо с количеством токсичных компонентов, выделенных двигателем через нейтрализатор при пробеге автомобилем 100 км в условиях города.

Энергетические затраты на запуск холодного теплового двигателя, повышенная токсичность процессов сгорания топлива в холодном тепловом двигателе, способность холодного теплового двигателя к отдаче полезной нагрузки, а также тепловая инерция нейтрализатора порочат целесообразность начала движения транспортного средства на электротяге с последующим (на ходу) запуском холодного теплового двигателя. Кроме того, теплоемкость нейтрализатора и его теплоотдача в окружающую внешнюю среду ограничивают допустимое, с экологической точки зрения, время простоя транспортного средства с неработающим тепловым двигателем.

6 - Из материалов к патенту на изобретение RU 2554158, 6МПК F01N 3/28, F02N 11/08, публ. 27.06.2015, известно, что температуры выхлопных газов тепловых дизельных двигателей небольшого объема, в городских условиях, при небольшой нагрузке (при малом расходе топлива), при частом использовании для движения автомобиля «инерции», не превышают 100…200°C.

7 - Из материалов к патенту на полезную модель RU 66630, 6МПК Н02Р 1/00, публ. 10.09.2007, известно, что величина электрического тока, необходимая для предварительного нагрева каталитического нейтрализатора, в случае если он снабжен электрическим подогревателем, сопоставима с величиной электрического тока, потребляемого стартером во время запуска теплового двигателя.

8 - Из материалов к патенту на полезную модель RU 12840, 7МПК F01N 3/28, публ. 10.02.2000, известен каталитический нейтрализатор для дизельного теплового двигателя, содержащий в своем составе тепловой аккумулятор.

Из пп. 1.3, 3.4, 3.5, 4 отступления следует, что реализация режима рекуперативного торможения, для транспортных средств, эксплуатируемых в апериодических условиях, будет иметь меньший эффект, по сравнению с транспортом, движущимся по маршруту с регулярными остановками, по сравнению со спецтехникой, те или иные органы которой совершают регулярные возвратно-поступательные движения.

Из п. 1.3 (тем более с учетом токсичности компонентов, содержащихся в накопителях электрической энергии) и п. 2 отступления следует, что повышение разгонной динамики сверх среднестатистических значений оправдано для спортивных автомобилей, передвигающихся по специально подготовленным трассам, и для спецтранспорта. Исходя же из загрузки дорог, которая зачастую приближается к их пропускной способности, целесообразней говорить о приведении разгонной динамики разных типов автомобилей к единому (стандартизованному) знаменателю.

Из пп. 3.2, 3.3, 5…8 отступления следует, что массовое внедрение на автомобилях режима «старт - стоп» приведет к усложнению систем, регулирующих выбросы отработанных газов теплового двигателя, и, соответственно, к увеличению их стоимости. При этом следует учитывать, что тепловой двигатель, при остановке автомобиля (в пробке, на светофоре и т.д.), обладает 100% избыточной мощностью (без учета затрат на энергообеспечение систем комфорта, освещения, связи и сигнализации).

Согласно материалов к патенту US 4365606, 3МПК F02M 31/00, публ. 17.01.1980 г., а также исходя из соотношения - 1 кал/сек - 4,1868 Вт, см. справочник «Физические величины» под ред. И.С. Григорьева и Е.З. Мейлихова, М. Энергоатомиздат 1991 г., стр. 32, транспортное средство, снабженное 2 л. бензиновым двигателем, при температуре окружающего воздуха 20°C и скорости движения около 70 км/час рассеивает с выхлопными газами около 2800 кал/сек (11,723 кВт) тепла, при скорости около 100 км/час - около 5600 кал/сек (23,446 кВт, температура выхлопных газов достигает 750°C при скорости потока 90 кг/час), а при скорости около 120 км/час - уже около 8300 кал/сек (34,750 кВт). Принимая во внимание, что полезная работа, совершаемая среднестатистическим, на дату публикации цитируемого патента, тепловым двигателем, составляла около 20% от количества тепла, рассеиваемого в атмосферу системой охлаждения и выхлопными газами - избыточная мощность, цитируемого в материалах к патенту US 4365606 теплового двигателя, при временной остановке транспортного средства, составляла не менее 2,4, 4,7 и 6,9 кВт на режимах работы теплового двигателя, соответствующих скоростям движения транспортного средства 70, 100 и 120 км/час. Аппроксимируя упомянутое и изложенное в начале данного абзаца, а также упомянутое п.п. 1.1, 1.2 отступления, приходим к гипотетическому (на текущий момент времени) режиму «старт - старт», в основе которого лежит правило - при остановке автомобиля (в пробке, на светофоре и т.д.) тепловой двигатель переводится в режим минимального удельного расхода топлива или близкий к нему (как правило, данный режим характеризуется довольно высоким крутящим моментом, развиваемым на валу теплового двигателя).

Сказанное уместно для разряженного накопителя электрической энергии. В случае если накопитель электрической энергии, в процессе временного простоя автомобиля, зарядился полностью, а процесс простоя продолжается - тепловой двигатель может быть переведен на режим минимально возможного расхода топлива или, если позволяет температура каталитического нейтрализатора токсичности отходящих газов, температура накопителя электрической энергии, а также собственная температура теплового двигателя, заглушен.

На первый взгляд режим «Старт-старт» неприемлем. Однако, из книги И.С. Туревского «Теория автомобиля», М. Высшая школа», 2005, стр. 23, а именно из математических выражений 2.17 и 2.18 известно, что мощность (N), затрачиваемая на преодоление силы инерции транспортного средства, может быть охарактеризована зависимостью N=m(1,05+0,05f2)/v, где

m - масса транспортного средства;

f - передаточное отношение трансмиссии;

v - скорость транспортного средства.

При этом выражение в скобках показывает влияние момента инерции вращающихся масс маховика и колес.

Цитированную математическую зависимость наглядно иллюстрирует мгновенный расход топлива одним из автомобилей модели «Lada-Granta» с двухгодичным сроком эксплуатации:

- активный разгон с места на 1 передаче - до 38…40 л/100 км;

- разгон перед переходом на 3 передачу - до 8 л/100 км;

- равномерное движение на 4 передаче - около 5 л/100 км.

Таким образом, режим «Старт-старт» может не только иметь право на существование, но и, в ряде случаев, быть более эффективным, по сравнению с режимом рекуперации энергии.

При этом хотелось бы заметить, что при запуске ряда кривошипно-шатунных двигателей с принудительным зажиганием и опосредованной форсункой (форсунками) топливоподачей определение цилиндра, где будет инициирован электроискровой разряд, носит вероятностный характер. Данный технический момент, равно как и сниженная после останова ДВС температура стенок цилиндров и головки (в сравнении с их температурами, имеющими место в процессе работы), ведет к выбросу в систему выпуска отработанных газов несколько увеличенной части несгоревшего углеводородного топлива, которая непроизводительно сгорает в каталитическом нейтрализаторе. Существующие стандарты, регламентирующие токсичность выхлопных газов тепловых двигателей, ограничивают выбросы окисей углерода и азота, а также углеводородов, но не регламентируют расход кислорода. Массовое внедрение режима «Старт-стоп», скорее всего, будет способствовать, в условиях крупных городов, дополнительному (без выполнения полезной работы) снижению концентрации кислорода в воздухе. Производители и эксплуатанты тепловых двигателей оценивают экологические параметры последних в соответствие со стандартами, вряд ли кто оценивает экологичность процесса использования транспортного средства по величинам израсходованного кислорода и производительно использованной работы (в том числе запасенной), имеющим место в результате сжигания топлива. При этом известно, что снижение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе ведет к увеличению дыхательной активности легких, что неизбежно способствует росту количества поглощенных легкими пыли и газообразных, в том числе, токсичных компонентов. Упомянутый факт особенно опасен для детей дошкольного возраста, организм которых характеризуется меньшим ростом (находятся в зоне более высоких концентраций вредных компонентов), и более высоким, по сравнению со взрослыми, метаболизмом.

Устройства шумоподавления систем впуска воздуха и выпуска отработанных газов теплового двигателя, естественно, должны быть настроены на максимальное подавление акустических шумов, генерируемых именно на режиме «старт - старт». Напомним, что данный режим должен, предпочтительно, характеризоваться пониженным удельным расходом топлива и, одновременно, довольно высоким крутящим моментом, развиваемым на валу теплового двигателя.

Подавление акустических шумов может быть достигнуто применением широко известных из уровня техники звукоизолирующих панелей и виброизолирующих узлов, а также применением не имеющих, пока, широкого распространения пассивных шумоподавляющих модулей и/или активных шумоподавляющих средств. Одним из примеров применения пассивных шумоподавляющих модулей может служить решение по патенту RU 2512134, 6МПК B62D 25/08, B60R 13/08, G10K 11/16, публ. 10.04.2014, из которого известно транспортное средство, снабженное совокупностью акустических резонаторов и расширительных камер; одним из примеров применения активных шумоподавляющих средств может служить решение по патенту RU 2275520, 6МПК F02B 77/11, публ. 27.04.2006, из которого известен способ снижения шума транспортного средства, заключающийся в глушении спектра шумов, генерируемых тепловым двигателем, посредством излучения компенсирующих противофазных сигналов с амплитудами, эквивалентными амплитудам спектра заглушаемых шумов.

Субъективно: - существующие легковые автомобили обладают максимальной шумностью при их работе на режимах старта и разгона, при равномерном же движении транспортных средств на повышенных скоростях акустический шум шин становится сравнимым, а в ряде случаев даже более заметным, по сравнению с шумом теплового двигателя.

Возвращаясь к упомянутым выше моделям Toyota PRIUS выделим присущие им недостатки:

- Высокую стоимость транспортного средства, обусловленную наличием двух электрических машин, суммарная электрическая мощность которых сопоставима с мощностью теплового двигателя.

- Относительно длительный интервал времени заряда высоковольтной батареи (Ni содержащего) накопителя электрической энергии, что не позволяет максимально эффективно использовать наличную в период кратковременного простоя транспортного средства избыточную мощность теплового двигателя.

- Невозможность использования транспортного средства в случае отказа первой электрической машины, что обусловлено опосредованным этой машиной управлением тепловым двигателем.

- Увеличенные механические потери гибридной силовой установки во время ее работы при разряженном или заряженном, но не отдающем энергии, накопителе электрической энергии. Рост механических потерь обусловлен конверсией второй электрической машины в инерционную массу, величина которой находится в прямой пропорциональной зависимости от мощности электрической машины, постоянно связанную с трансмиссией автомобиля.

- Сложность диагностики теплового двигателя; из статьи «Неисправности гибридных установок автомобилей», автор В.А. Раков, Технические науки: современные проблемы и перспективы развития. Сборник материалов 1 Международной научно-практической конференции, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, «Типография «Вертикаль», 2013 г., ISBN - 978-5-905371-41-7, так же размещено на интернет ресурсе http://mgutupenza.ru/mni/content/files/2012_Rakov.pdf, известно, что проверить работу теплового двигателя гибридной силовой установки затруднительно, т.к. его запуск и управление осуществляет электронный блок управления и только в режиме потребления мощности; что отказы теплового двигателя составляют 71% от суммы всех отказов гибридной силовой установки; что отказы накопителя электрической энергии, за указанный в статье период эксплуатации, составили 2,5% от общего числа неисправностей. При этом в статье отмечается, что причиной выхода из строя накопителя электрической энергии (весьма дорогого компонента транспортного средства) являлись неисправности теплового двигателя.

В качестве прототипа изобретения принято известное из материалов к патенту RU 2557103, 6МПК В60W 10/02, публ. 20.07.2015 г., конвекционный приоритет 01.07.2011 JP 2011-147035, транспортное средство, снабженное трансмиссией и гибридной силовой установкой, в состав которой входят первое и второе фрикционные сцепления, тепловой двигатель, электрическая машина и накопитель электрической энергии. В данном техническом решении вал электрической машины выполнен соединенным посредством первого фрикционного сцепления с выходным валом теплового двигателя и посредством второго фрикционного сцепления с трансмиссией транспортного средства. Первое и второе фрикционные сцепления выполнены управляемыми посредством электронно-гидравлических систем.

При разомкнутом (расцепленном) первом фрикционном сцеплении и замкнутом (сцепленном) втором фрикционном сцеплении гибридная силовая установка обеспечивает перемещение транспортного средства посредством электрической машины, работающей в режиме тягового электрического двигателя, получающего энергию от накопителя электрической энергии.

При замкнутом первом и втором фрикционных сцеплениях гибридная силовая установка обеспечивает перемещение транспортного средства:

- если накопитель электрической энергии в достаточной степени заряжен - посредством теплового двигателя и электрической машины, работающей в режиме тягового электрического двигателя, получающего энергию от накопителя электрической энергии.

- если накопитель электрической энергии разряжен - посредством теплового двигателя; в данном режиме электрическая машина выполнена с возможностью ее работы в режиме генератора, обеспечивающего заряд накопителя электрической энергии.

При разомкнутом втором фрикционном сцеплении и замкнутом первом фрикционном сцеплении электрическая машина выполнена с возможностью ее работы в режиме стартера, обеспечивающего запуск теплового двигателя, или в режиме генератора, обеспечивающего заряд накопителя электрической энергии. При этом прямое (без редуцирования) соединение электрической машины и теплового двигателя предполагает использование в транспортном средстве по патенту RU 2557103 высоко моментной электрической машины (фактически, как и в моделях PRIUS), которая, в свою очередь, предполагает предпочтительное использование в качестве накопителя электрической энергии электрохимического аккумулятора.

К недостаткам решения по патенту RU 2557103 следует отнести:

- Увеличенные механические потери гибридной силовой установки во время ее работы при разряженном или заряженном, но не отдающем энергии, накопителе электрической энергии. Рост механических потерь обусловлен конверсией электрической машины в инерционную массу, величина которой находится в прямой пропорциональной зависимости от мощности электрической машины, постоянно связанную с трансмиссией автомобиля.

- Значительное падение напряжения в бортовой сети транспортного средства в момент запуска теплового двигателя, что может приводить к временной потере работоспособности некоторых систем транспортного средства; возможность существования указанного явления упомянута в материалах к заявке WO 2012/008305, 6МПК F02N 11/08, публ. 19.01.2012 г.

- Малый пробег транспортного средства при использовании в качестве накопителя электрической энергии электрохимических конденсаторов.

- Увеличенные механические потери гибридной силовой установки, обусловленные применением двух (первого и второго) фрикционных сцеплений (из сложившейся практики конструирования тепловых двигателей - величины инерционных масс фрикционных сцеплений, обычно, несколько выше величин инерционных масс маховиков, необходимых для вывода кривошипно-шатунных механизмов тепловых двигателей из положений, соответствующих «мертвым точкам»).

Задачей изобретения было создание транспортного средства с максимально возможной, на современном этапе развития техники, эффективностью использования топлива. При этом силовая установка должна обеспечивать надежную диагностику технического состояния и теплового двигателя, и электрической машины, а также способность к выполнению, пусть и с меньшей эффективностью, возложенных на транспортное средство функций при отказе одного из ее энергетических агрегатов (или теплового двигателя, или электрической машины, или накопителя электрической энергии).

Задача решается в транспортном средстве, включающем в себя трансмиссию и гибридную силовую установку, далее ГСУ, содержащую тепловой двигатель, далее ТД, снабженный валом, электрическую машину, далее ЭМ, снабженную валом и выводами электрической обмотки, а также накопитель электрической энергии, далее НЭ, снабженный присоединительными выводами электрически соединенными, в том числе с помощью электронных преобразующих устройств, с выводами ЭМ.

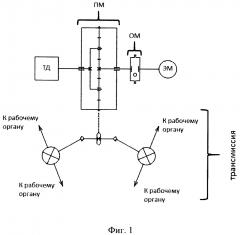

Задача решается тем, что ГСУ ТС выполнена снабженной зубчатым планетарным четырехзвенным механизмом, далее ПМ, содержащим солнечную и коронную шестерни, водило и, по меньшей мере, одну шестерню-сателлит, а также обгонной муфтой (муфтой свободного хода), далее ОМ, содержащей первую и вторую (топонимика условна) полумуфты. Где, вал ТД выполнен кинематически, с возможностью передачи вращения, связанным с водилом ПМ, вал ЭМ выполнен кинематически, с возможностью передачи вращения, связанным со второй полумуфтой ОМ, первая полумуфта ОМ выполнена кинематически, с возможностью передачи вращения, связанной с солнечной шестерней ПМ, коронная шестерня выполнена кинематически, с возможностью передачи вращения, связанной с трансмиссией транспортного средства.

При этом ПМ и ОМ выполнены с возможностью:

- кинематического соединения валов ЭМ и ТД при угловых скоростях вращения вала ТД величины которых меньше превентивно заданного интервала величин угловых скоростей вращения вала ЭМ, работающей в режиме электродвигателя, с учетом передаточного отношения ПМ;

- кинематического разъединения валов ЭМ и ТД при угловых скоростях вращения вала ТД, величины которых больше превентивно заданного интервала величин угловых скоростей вращения вала ЭМ, работающей в режиме электродвигателя, с учетом передаточного отношения ПМ;

Задача дополнительно может решаться тем, что:

- ГСУ выполнена снабженной фрикционной муфтой, выполненной с возможностью торможения солнечной шестерни ПМ;

- ОМ выполнена с возможностью реверсирования;

- НЭ выполнен образованным ионисторами (электрохимическими конденсаторами) и электрохимическими аккумуляторами.

- ГСУ выполнена снабженной дополнительной нормально замкнутой, муфтой, выполненной и установленной, преимущественно, с образованием кинематической, с возможностью передачи вращения, связи между солнечной шестерней ПМ или диском фрикционной муфты и первой полумуфтой ОМ, а также с возможностью кинематического разъединения солнечной шестерни ПМ или диска фрикционной муфты и первой полумуфты ОМ, по меньшей мере, на период буксировки ТС.

Изобретение поясняется следующими рисунками:

- Фиг. 1, где изображена концептуальная кинематическая схема ТС.

- Фиг. 2, где показано вариативное изменение концептуальной кинематической схемы ТС в случае использования в составе ТС фрикционной муфты.

- Фиг. 3, где показано вариативное изменение концептуальной кинематической схемы ТС в случае использования в составе ТС фрикционной муфты и дополнительной муфты (для наглядности показана конусная односторонняя фрикционная муфта).

- Фиг. 4*, где изображены иллюстративные схемы работы ПМ (слева) и ОМ (справа) с указанием векторов угловых скоростей вращения водила и шестерен ПМ, а также первой и второй полумуфт ОМ, характерных для режима запуска ТД посредством ЭМ, работающей в режиме электродвигателя.

- Фиг. 5*, где изображены иллюстративные схемы работы ПМ (слева) и ОМ (справа) с указанием векторов угловых скоростей вращения водила и шестерен ПМ, а также первой и второй полумуфт реверсированной ОМ, характерных для режима «Старт-Старт» при совместной работе ТД и ЭМ, работающей в режиме генератора.

- Фиг. 6, где изображены иллюстративные внешние скоростные характеристики ТД и ЭМ, работающей в режиме электродвигателя.

Примечание:

1* - Направления векторов угловых скоростей вращения водила и шестерен ПМ, а также первой и второй полумуфт ОМ показаны исходя из следующих допущений (если смотреть на плоскость чертежа):

- работе ТД соответствует вращение вала ТД (водила ПМ) «по часовой стрелке»;

- движению ТС вперед соответствует вращение коронной шестерни ПМ «по часовой стрелке».

2. - В силу широкой известности примененных в изобретении узлов и ясности графических изображений цифровая нумерация узлов и входящих в них деталей на чертежах и ниже по тексту не показана.

Изобретение может быть реализовано в любом из ниже описанных вариантов, каждый из которых, в зависимости от решаемой создателями ТС конкретной задачи, имеет свои преимущества.

Вариант базовый.

Изобретение может быть реализовано в ТС включающем в себя трансмиссию и ГСУ, содержащую тепловой двигатель, далее ТД, снабженный валом, электрическую машину, далее ЭМ, снабженную валом и выводами электрической обмотки (не показаны), а также накопитель электрической энергии, далее НЭ, снабженный присоединительными выводами электрически соединенными, в том числе с помощью электронных преобразующих устройств, с выводами ЭМ (накопитель, электрические цепи и электронные преобразующие устройства не показаны). ГСУ выполнена снабженной ПМ, содержащим солнечную и коронную шестерни, водило и, например, три шестерни-сателлита, а также ОМ, содержащей первую и вторую (нумерация условна) полумуфты. При этом шестерни-сателлиты (далее сателлиты) выполнены установленными с возможностью зацепления их зубчатых венцов с зубчатыми венцами коронной и солнечной шестерен, а также кинематически связанными, с возможностью вращения относительно своих продольных геометрических осей, с водилом ПМ.

В общем случае, под термином «обгонная муфта» заявитель подразумевает любую разнов