Сверлильная коронка со сменной режущей частью

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к машиностроению и может быть использовано при обработке материалов сверлильными коронками. Сверлильная коронка имеет режущую часть с кольцевым участком, который на первом конце соединен с одним или несколькими режущими элементами, а второй конец имеет наружный вставной элемент и упорное плечо. Участок стержня сверла имеет цилиндрический хвостовик, у которого на одном конце, обращенном к режущей части, имеется внутренний вставной элемент с торцевой поверхностью. Вставные элементы образуют в направлении вставки параллельно оси вращения вставное соединение. Дополнительно их можно соединять посредством по меньшей мере одного стержневого элемента, который можно вдвигать по меньшей мере в один проем в виде прорези. По меньшей мере один стержневой элемент закреплен на наружной стороне внутреннего вставного элемента. Наружный вставной элемент имеет по меньшей мере один проем в форме прорези. Исключается непреднамеренное раскрытие соединения элементов сверлильной коронки и отсоединение заменяемой режущей части, повышается стабильность при сверлении и устойчивость к растягивающей нагрузке со стороны сверлильного станка. 21 з.п. ф-лы, 5 ил.

Реферат

Область техники

Настоящее изобретение касается буровой (сверлильной) коронки со сменной режущей частью согласно ограничительной части пункта 1 формулы изобретения.

В понятие "буровой (сверлильной) коронки" объединены все сверлильные инструменты, имеющие полый цилиндрический стержень (хвостовик) сверла и режущую часть с одним или несколькими режущими элементами, например, кольцевые (колонковые) буровые коронки и коронки для розеток (кольцевые коронки). В зависимости от цели применения буровые коронки могут быть оснащены дополнительными элементами, например, упорами, ограничивающими глубину сверления.

Уровень техники

Сверлильные коронки состоят из режущей части с одним или несколькими режущими элементами, участком стержня сверла и участком зажима (крепления) с хвостовиком. Сверлильную коронку хвостовиком закрепляют в патроне станка для колонкового бурения и в процессе сверления станок для колонкового бурения приводит ее во вращательное движение в направлении вокруг оси вращения. Известные буровые коронки подразделяют на буровые коронки с заменяемой режущей частью и буровые коронки без заменяемой режущей части, причем в случае буровых коронок с заменяемой режущей частью различают разъемные и неразъемные соединения. Соединение называют разъемным, если пользователь может без разрушения разомкнуть (разделить) соединение, как, например, вставное соединение, винтовое соединение или магнитное соединение. Соединение называют неразъемным, если пользователь может разомкнуть (разделить) соединение только посредством разрушения средств соединения, как, например, паяное соединение, сварное соединение, клепаное соединение и/или клеевое соединение.

У сверлильной коронки, раскрытой в патенте США US 3,888,320 А, режущая часть и участок стержня сверла соединены друг с другом разъемным комбинированным вставным и поворотным соединением. Режущая часть включает в себя кольцевой участок, который на первом конце соединен с несколькими режущими элементами, а на втором конце у него имеется наружный вставной элемент и кольцевидное упорное плечо (заплечик). Участок стержня сверла включает в себя цилиндрический стержень сверла, который имеет внутренний вставной элемент на обращенном к режущей части конце. В направлении вставки, параллельном оси вращения, вставные элементы образуют вставное соединение. На внутренней стороне наружного вставного элемента имеются несколько стержневых элементов, которые в некоторой плоскости обращены внутрь в радиальном направлении перпендикулярно оси вращения. У внутреннего вставного элемента имеются несколько проемов в виде прорезей L-образной формы, в которые вставляют стержневые элементы. L-образные проемы состоят из поперечной прорези, которая проходит перпендикулярно оси вращения, и соединительной прорези, которая проходит параллельно оси вращения и соединяет поперечную прорезь с нижним краем внутреннего вставного элемента.

У известной сверлильной коронки с заменяемой режущей частью при закрытом комбинированном вставном и поворотном соединении имеется люфт между режущей частью и участком стержня сверла в направлении, параллельном оси вращения. Между торцевой поверхностью внутреннего вставного элемента и заплечиком наружного вставного элемента образуется щель, так что передача усилия с участка стержня сверла на режущую часть происходит исключительно через стержневые элементы. Кроме того, из-за наличия щели средство охлаждения и промывки не полностью поступает в место обработки, а может принять неправильное направление на внутреннюю сторону сверлильной коронки.

Еще один недостаток известной сверлильной коронки с заменяемой режущей частью проявляется в тех случаях, когда сверлильная коронка заклинивается в основе. При высверливании керна регулярно случается, что буровая коронка во время сверления зажимается (заклинивается) в основе и пользователю необходимо высвободить его. В случае колонковых сверлильных станков на станине для освобождения заклинившей сверлильной коронки эту коронку приводят во вращение в противоположном направлении, а станина воздействует на сверлильную коронку тяговым усилием, которое направлено противоположно направлению сверления. Пользователь пытается освободить буровую коронку из основы посредством вращения вручную с помощью инструментального ключа и одновременной тяги с помощью станины. В случае L-образных проемов существует опасность, что пользователь будет вращать участок стержня сверла вокруг оси вращения, пока стержневой элемент не упрется в соединительную прорезь, и одновременно будет крутить маховичок станины сверлильного станка, так что стержневой элемент выдвинется из соединительной прорези. Как только комбинированное вставное и поворотное соединение между режущей частью и участком стержня сверла разделяется, режущую часть приходится освобождать из основы иным образом, например, путем выемки (снятия) основы.

Представление изобретения

Задача настоящего изобретения состоит в том, чтобы разработать буровую (сверлильную) коронку с заменяемой режущей частью, у которой повышены стабильность при сверлении и устойчивость к растягивающей нагрузке со стороны сверлильного станка. Кроме того, необходимо снизить риск того, что при извлечении зажатой буровой коронки из основы комбинированное вставное и поворотное соединение непреднамеренным образом откроется и участок стержня сверла будет извлечен из основы без режущей части.

В случае указанной выше сверлильной коронки эту задачу согласно изобретению решают посредством признаков независимого пункта 1 формулы изобретения. Предпочтительные варианты исполнения следуют из зависимых пунктов.

Согласно изобретению предусмотрено, что на наружной стороне внутреннего вставного элемента закреплен по меньше мере один стержневой элемент и что наружный вставной элемент имеет по меньшей мере один проем в виде прорези. При этом вставное соединение и поворотное соединение вставных элементов можно замыкать друг за другом или одновременно.

Комбинированное вставное и поворотное соединение вставных элементов согласно изобретению улучшает стабильность и устойчивость сверлильной коронки к растягивающей нагрузке. Участок буровой коронки, который имеет проемы в виде прорезей, более подвержен деформации от растягивающей нагрузки, чем участок буровой коронки, на котором закреплены стержневые элементы. Размещение проемов в виде прорезей на заменяемой режущей части дает то преимущество, что регулярно заменяют более нестабильный из двух участков буровой коронки. Риск деформации под воздействием растягивающей нагрузки возрастает с увеличением доли проемов в форме прорезей в образующей (в обхвате) вставного элемента. Поскольку диаметр наружного вставного элемента больше, чем диаметр внутреннего вставного элемента, на наружном вставном элементе для проемов в виде прорезей обхват больше, либо же, соответственно, доля проемов в обхвате меньше. Буровая коронка более стабильна, если проемы в виде прорезей предусмотрены на наружном вставном элементе.

Благодаря размещению стержневых элементов на внутреннем вставном элементе и размещению проемов в виде прорезей на наружном вставном элементе буровую коронку можно выполнить герметичной со внутренней стороны и предотвратить неправильное направление средства охлаждения и промывки. Средство охлаждения и промывки (хладагент), подаваемый, например, через вставной конец (хвостовик), в случае герметичной буровой коронки полностью течет в место обработки и обеспечивает охлаждение режущих элементов и удаление буровой мелочи. Буровая коронка согласно изобретению также дает возможность пользователю наблюдать за открыванием и закрытием комбинированного вставного и поворотного соединения. Если проемы в виде прорезей предусмотрены на внутреннем вставном элементе, это наблюдение невозможно или возможно лишь в ограниченной степени.

В предпочтительной форме исполнения торцевая поверхность внутреннего вставного элемента в собранном состоянии прилегает к заплечику наружного вставного элемента. Передача усилия с участка стержня сверла на режущую часть при сверлении осуществляется через торцевую поверхность и заплечик. Опасность деформации наружного вставного элемента уменьшается, если передачу усилия осуществляют не через стержневые элементы, так что буровая коронка согласно изобретению обладает более высокой стабильностью. Заплечик может быть выполнено кольцевидным или иметь вид участков кольца. Благодаря прилеганию торцевой поверхности по плоскости к кольцевидному заплечику буровая коронка изготовлена герметичной по внутренней стороне, так что неверное направление средства охлаждения и промывки удается предотвратить. Средство охлаждения и промывки (хладагент), подаваемое, например, через вставной конец (хвостовик), полностью течет в место обработки и обеспечивает охлаждение режущих элементов и удаление буровой мелочи.

Особо предпочтительно, чтобы длина внутреннего вставного элемента была больше, чем длина наружного вставного элемента. Благодаря разности в длине между внутренним и наружным вставным элементом гарантируется, что торцевая поверхность внутреннего вставного элемента прилегает к заплечику наружного вставного элемента и при сверлении осуществляется заданная передача усилия с участка стержня сверла на режущую часть.

Особо предпочтительно, чтобы длина наружного вставного элемента составляла по меньшей мере 18 мм. При минимальной длине в 18 мм для наружного вставного элемента обеспечена достаточная устойчивость режущей части. Проемы в форме прорезей можно размещать на наружном вставном элементе на такой высоте, чтобы режущая часть была устойчива к возникающим растягивающим нагрузкам при высвобождении зажатой буровой головки с помощью станины сверлильного станка.

При этом особо предпочтительно, чтобы длина наружного вставного элемента была не более 28 мм. Вплоть до длины в 28 мм для наружного вставного элемента устойчивость режущей части к растягивающим нагрузкам улучшается. Еще большие значения длины наружного вставного элемента не влияют или лишь незначительно влияют на устойчивость режущей части к тянущим нагрузкам и лишь увеличивают расходы на материалы и обработку.

В предпочтительном варианте исполнения наружный и внутренний вставные элементы выполнены кольцевидными, причем разность между внутренним диаметром наружного вставного элемента и наружным диаметром внутреннего вставного элемента больше, чем 0,11 мм. Благодаря щели (зазору), которая образуется между наружным и внутренним вставным элементом, гарантируется прилегание торцевой поверхности внутреннего вставного элемента к заплечику наружного вставного элемента. Буровая коронка выполнена герметичной с внутренней стороны, так что обеспечивается подача жидкого или газообразного средства охлаждения и промывки к режущим элементам. Кроме того, заданным образом осуществляют передачу усилия от станка для колонкового бурения через торцевую поверхность участка стержня сверла на упорное плечо режущей части.

В предпочтительной форме исполнения сверлильной коронки на наружной стороне внутреннего вставного элемента закреплены три или более стержневых элемента, а у наружного вставного элемента имеются три или более проема в форме прорезей, причем количество проемов больше числа стержневых элементов или равно ему. У сверлильной коронки согласно изобретению передачу усилия осуществляют с торцевой поверхности внутреннего вставного элемента на заплечик наружного вставного элемента, а передачу крутящего момента осуществляют через стержневые элементы на наружный вставной элемент. При этом особо предпочтительно, чтобы стержневые элементы были равномерно распределены вокруг оси вращения буровой коронки. Благодаря равномерному распределению стержневых элементов отсутствует соответствие стержневых элементов проемам и стержневой элемент можно вводить в любой проем.

Количество проемов в форме прорезей должно быть больше или равно количеству стержневых элементов. Для замыкания комбинированного вставного и поворотного соединения для каждого стержневого элемента должен быть предусмотрен проем в виде прорези. Вариант исполнения буровой коронки, в котором количество проемов больше, чем количество стержневых элементов, обладает тем недостатком, что стабильность режущей части уменьшена без необходимости; если это исполнение вообще для чего-то годится, то только для буровых коронок с очень большими диаметрами, поскольку у этих буровых коронок доля проемов в образующей (в протяженности обхвата) наружного вставного элемента меньше, чем у буровых коронок малого диаметра.

Особо предпочтительно, чтобы на наружной стороне внутреннего вставного элемента были закреплены шесть стержневых элементов, а у наружного вставного элемента имелись шесть или более проемов в виде прорези. Поворотное соединение с шестью вставными элементами, имеющими диаметр стержня (штифта) в 6 мм, пригодно для передачи крутящего момента для буровых коронок различных диаметров, например, от 50 мм до 250 мм.

В предпочтительном варианте исполнения сверлильной коронки стержневые элементы перпендикулярно оси вращения характеризуются некоторой высотой, причем высота стержней составляет от 68% до 89% ширины стержня сверла. Предпочтительно, чтобы ширина внутреннего вставного элемента составляла ок. 50% от ширины стержня сверла. С увеличением высоты стержней увеличивается площадь для передачи крутящего момента. Кроме того, улучшается устойчивость к растягивающей нагрузке.

Особо предпочтительно, чтобы стержневые элементы имели форму круглых цилиндров с некоторым радиусом стержней, причем радиус стержней составляет от 2,5 до 5 мм. Передача крутящего момента с участка стержня сверла на режущую часть осуществляется через стержневые элементы и наружный вставной элемент. Чем больше радиус стержневых элементов, тем меньше стержневых элементов требуется для передачи вращающего момента.

В предпочтительном варианте исполнения у проемов в форме прорези имеется поперечная прорезь перпендикулярно оси вращения, причем поперечная прорезь соединяется с верхним краем наружного вставного элемента соединительной прорезью. Наружный вставной элемент в области соединительных прорезей выполнен открытым. Стержневые элементы вводят через соединительную прорезь, причем соединительная прорезь расположена параллельно или под углом к (скошена относительно) оси вращения. Передача крутящего момента со стержневого элемента на наружный вставной элемент осуществляется в поперечной прорези.

Предпочтительно, чтобы поперечная прорезь параллельно оси вращения имела нижний отступ от кольцевого участка не менее 3 мм. В случае минимального расстояния в 3 мм обеспечена достаточная устойчивость режущей части к возникающим растягивающим нагрузкам при высвобождении зажатой буровой головки с помощью станины сверлильного станка.

При этом особо предпочтительно, чтобы расстояние снизу от поперечной прорези до кольцевого участка было не более 5 мм. Вплоть до расстояния в 5 мм устойчивость режущей части к растягивающим нагрузкам улучшается. Еще большие значения расстояния не влияют или лишь незначительно влияют на устойчивость режущей части к тянущим нагрузкам и лишь увеличивают расходы на материалы и обработку.

В усовершенствованном варианте сверлильной коронки у поперечной прорези имеется область захвата и область фиксации, причем область захвата соединяется с соединительной прорезью на обращенной в направлении вращения стороне соединительной прорези, а область фиксации соединяется с соединительной прорезью на стороне соединительной прорези, которая обращена от направления вращения. Передача крутящего момента с участка стержня сверла на режущую часть осуществляется через стержневые элементы и область захвата. На стороне соединительной прорези, противоположной области захвата, расположена область фиксации. Область фиксации уменьшает риск того, что при высвобождении зажатой сверлильной коронки из основы комбинированное вставное и поворотное соединение между участком хвоста сверла и режущей частью непреднамеренно откроется. Пользователь пытается освободить зажатую буровую коронку из основы посредством вращения участка стержня сверла с помощью инструментального ключа вокруг оси вращения и одновременной тяги с помощью станины. Практика показала, что пользователи тянут за участок стержня сверла прежде всего тогда, когда стержневой элемент упирается в поперечную прорезь. Если стержневой элемент у сверлильной коронки согласно изобретению упирается в область захвата или в область фиксации, то опасность того, что комбинированное вставное и поворотное соединение откроется, отсутствует. У сверлильной коронки согласно изобретению комбинированное вставное и поворотное соединение открывается только в том случае, когда пользователь тянет за участок стержня сверла в точности тогда, когда стержневой элемент находится в соединительной прорези. Риск непреднамеренного раскрытия комбинированного вставного и поворотного соединения существенно уменьшен по сравнению с проемами в виде L-образных прорезей.

Предпочтительно, чтобы ширина области захвата была не меньше, чем радиус стержня плюс 1,5 мм. При этой минимальной ширине области захвата обеспечена достаточная устойчивость режущей части к растягивающей нагрузке, обусловленной станиной сверлильного станка. Стержневые элементы прилегают к области захвата и не выламываются из области захвата.

При этом особо предпочтительно, чтобы ширина области захвата была не меньше, чем радиус стержня плюс 3 мм. Вплоть до ширины в половину диаметра штифта плюс 3 мм устойчивость режущей части к растягивающим нагрузкам от станины сверлильного станка улучшается. Еще большие значения ширины не влияют или лишь незначительно влияют на устойчивость режущей части к тянущим нагрузкам и излишне снижают стабильность режущей части.

В первом предпочтительном варианте ширина области захвата и ширина области фиксации соответствуют друг другу. При этом минимальная ширина области захвата и области фиксации составляет радиус стержня плюс 1,5 мм. Это исполнение имеет смысл в первую очередь для сверлильных коронок с большим диаметром, у которых доля прорезей в обхвате (длине образующей) мала.

Во втором предпочтительном варианте ширина области захвата больше, чем ширина области фиксации. При этом минимальная ширина области захвата и области фиксации составляет радиус стержня плюс 1,5 мм. Это исполнение имеет смысл в первую очередь для сверлильных коронок с малым диаметром, у которых доля прорезей в обхвате (длине образующей) велика.

Предпочтительно, чтобы высота соединительной прорези параллельно оси вращения режущей части составляла по меньшей мере 10 мм. При высоте по меньшей мере в 10 мм обеспечена достаточная устойчивость режущей части к растягивающей нагрузке, обусловленной станиной сверлильного станка.

При этом особо предпочтительно, чтобы высота соединительной прорези параллельно оси вращения была не более 13 мм. Вплоть до высоты в 13 мм устойчивость режущей части к растягивающим нагрузкам от станины сверлильного станка улучшается. Еще большие значения высоты не влияют или лишь незначительно влияют на устойчивость режущей части к тянущим нагрузкам от станины станка и лишь увеличивают расходы на материалы и обработку.

В усовершенствованном варианте сверлильной коронки у кольцевого участка имеется направляющий участок, причем направляющий участок параллельно продольной оси вровень примыкает к наружному краю, внутреннему краю или к наружному и внутреннему краю режущих элементов. Благодаря соединению направляющего участка с режущими элементами вровень направляющий участок при сверлении задает режущим элементам направление (формирует направляющую) и стабилизирует режущие элементы. При этом придание направления можно осуществлять на наружной стороне буровой коронки через основу, окружающую скважину, или же на внутренней стороне буровой коронки, через керн.

Предпочтительно, чтобы длина направляющего участка параллельно продольной оси была меньше 4 мм. Направляющий участок, который меньше 4 мм, не препятствует подаче средства охлаждения и промывки или как минимум препятствует незначительно.

В предпочтительном варианте исполнения буровой коронки на наружной стороне внутреннего вставного элемента размещается шип, а у наружного вставного элемента имеется паз, причем шип и паз в собранном состоянии образуют в осевом направлении соединение с геометрическим замыканием. Благодаря дополнительному соединению с геометрическим замыканием между участком стержня сверла и режущей частью можно дополнительно снизить риск того, что разъемное соединение между участком стержня сверла и режущей частью непреднамеренным образом разомкнется при удалении зажатой буровой коронки из основы. Изготовление средств соединения с геометрическим замыканием в виде шипа и паза позволяет осуществлять простое и надежное соединение, которое затрудняет снятие участка стержня сверла с режущей части. Регулировать удерживающее усилие соединения в соответствии с областью применения сверлильной коронки можно посредством геометрических параметров шипа и паза.

Предпочтительно, чтобы шип размещался в осевом направлении между стержневыми элементами и стержнем сверла, а паз в осевом направлении располагался на высоте проемов в виде прорези. Между проемами наружного вставного элемента, имеющими форму прорезей, образуются участки, демонстрирующие пружинящее (амортизирующее) действие. Пружинящее действие можно регулировать посредством количества и осевой высоты проемов в форме прорезей и длины наружного вставного элемента. Чтобы отделить участок стержня сверла от режущей части, к торцевой поверхности наружного вставного элемента прилагают усилие в осевом направлении с помощью инструмента. Благодаря силовому воздействию пружинящий участок наружного вставного элемента отклоняют, и можно разъединить соединение между шипом и пазом с геометрическим замыканием. Чем больше расстояние от паза до заплечика наружного вставного элемента, тем больше отклонение пружинящего участка.

Особо предпочтительно, чтобы паз был выполнен кольцевидным и располагался в плоскости, перпендикулярной оси вращения. Паз, выполненный кольцевидным, который размещен на высоте проема в виде прорези, поддерживает пружинящее действие участков наружного вставного элемента между проемами в виде прорези.

Как осевое направление задано направление, параллельное оси вращения буровой коронки. В собранном состоянии участков сверлильной коронки ось вращения сверлильной коронки совпадает с продольными осями участков сверлильной коронки - режущей части и участка стержня сверла. В качестве радиальной плоскости задана плоскость, перпендикулярная оси вращения, а радиальное направление - это направление, которое проходит в радиальной плоскости и пересекает ось вращения сверлильной коронки либо же, соответственно, продольную ось участков сверлильной коронки.

Примеры исполнения

Ниже дано пояснение примеров исполнения изобретения на основании чертежа. Чертеж не обязательно отображает примеры исполнения строго масштабно, напротив, чертеж (там, где он служит пояснению) выполнен в схематическом и/или несколько искаженном виде. Что касается дополнений к положениям, непосредственно видимым из чертежа, то дана ссылка на соответствующий уровень техники. При этом следует учитывать, что возможны разнообразные модификации и изменения, касающиеся формы и подробностей формы исполнения, без отклонения от общей идеи изобретения. Признаки изобретения, изложенные в описании, в чертеже, а также в формуле изобретения, могут быть существенны для варианта исполнения изобретения как каждый по отдельности, так и в произвольном сочетании. Кроме того, изобретение охватывает все сочетания по меньшей мере двух признаков, изложенных в описании, чертеже и/или в формуле изобретения. Общая идея изобретения не ограничена точной формой или подробностями показанной и описанной ниже предпочтительной формы исполнения и не лимитирована предметом, который был бы более ограничен, чем заявленный в форме изобретения предмет. В случае указанных диапазонов параметров значения, лежащие в пределах названных границ, также следует считать изложением граничных значений, необходимо их произвольное применение и испрашивание. В целях простоты изложения ниже для идентичных или сходных деталей или же для деталей с идентичной или сходной функцией применяют одинаковые обозначения

Представлены:

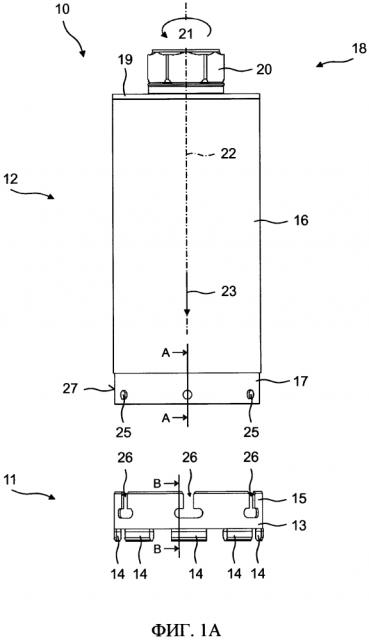

ФИГ. 1А, В. Сверлильная коронка согласно изобретению с режущей частью и участком стержня сверла в несоединенном состоянии (ФИГ. 1А) и в соединенном состоянии (ФИГ. 1В);

ФИГ. 2А, В. Участок стержня сверла сверлильной коронки, показанной на ФИГ. 1, в продольном разрезе вдоль плоскости сечения А-А на ФИГ. 1А (ФИГ. 2А) и вставной элемент участка стержня сверла в увеличенном изображении (ФИГ. 2В);

ФИГ. 3А, В. Режущая часть сверлильной коронки, показанной на ФИГ. 1, в продольном разрезе (ФИГ. 3A) и вставной элемент режущей части в увеличенном изображении (ФИГ. 3В);

ФИГ. 4А, В. Режущая часть в продольном разрезе вдоль плоскости сечения В-В на ФИГ. 1А (ФИГ. 4А) и вдоль плоскости сечения С-С на ФИГ. 1В (ФИГ. 4В);и

ФИГ. 5. Еще одна форма исполнения сверлильной коронки согласно изобретению с режущей частью и участком стержня сверла, которые в осевом направлении соединены дополнительным соединением с геометрическим замыканием, играющим роль предохранения от снятия.

ФИГ. 1А, В демонстрируют буровую коронку (головку) 10 согласно изобретению с режущей частью согласно изобретению 11, которая соединена с участком стержня сверла 12 через разъемное комбинированное вставное и поворотное соединение. При этом на ФИГ. 1А режущая часть 11 и участок стержня сверла 12 показаны в несоединенном состоянии с открытым комбинированным вставным и поворотным соединением, а на ФИГ. 1В - режущий участок 11 и участок стержня сверла 12 в собранном состоянии с замкнутым комбинированным вставным и поворотным соединением.

Режущая часть 11 включает в себя кольцевой участок 13, который на первом конце соединен с несколькими режущими элементами 14, а на втором конце у него имеется первый вставной элемент 15. При этом первый вставной элемент выполнен как наружный вставной элемент 15. Режущие элементы 14 соединены с кольцевым участком 13 сваркой, пайкой, винтовым соединением или закреплены на кольцевом участке 13 другим подходящим способом крепления. Вместо нескольких режущих элементов 14 у режущей части 11 может иметься один единственный режущий элемент, изготовленный в виде режущей втулки, который соединен с кольцевым участком 13.

Участок стержня сверла 12 включает в себя цилиндрический стержень сверла 16, у которого на конце, обращенном к режущей части 11, имеется второй вставной элемент 17, а на конце, обращенном от режущей части 11, соединен с участком зажима 18. При этом второй вставной элемент выполнен как внутренний вставной элемент 17. Участок зажима (крепления) 18 включает в себя крышку 19 и хвостовик 20. Сверлильную коронку 10 закрепляют в патроне станка для колонкового бурения хвостовиком 20. В процессе сверления станок для колонкового бурения приводит в движение сверлильную коронку 10 вокруг оси вращения 22 и перемещает ее в направлении сверления 23 параллельно оси вращения в подлежащую обработке основу. Ось вращения 22 проходит соосно (совпадает) с продольной осью стержня сверла 16 и продольной осью кольцевого участка 13. Сечение сверлильной коронки 10 перпендикулярно оси вращения 22 круглое, в качестве альтернативы у сверлильных коронок согласно изобретению может быть другое подходящее сечение, например, многоугольное сечение.

Режущая часть 11 через комбинированное вставное и поворотное соединение 24 соединена с участком стержня сверла 12 (ФИГ. 1В). "Комбинированным вставным и поворотным соединением" называют соединения двух соединительных элементов, которые по меньшей мере в одном направлении формируют вставное соединение, причем вставленные соединительные элементы дополнительно соединяют поворотным соединением. При этом вставное соединение и поворотное соединение можно замыкать друг за другом или одновременно. Задача комбинированного вставного и поворотного соединения 24 состоит в том, чтобы соединять друг с другом режущую часть 11 и участок стержня сверла 12 во всех направлениях поступательного и вращательного движения. Режущую часть 11 необходимо фиксировать, предотвращая поступательные движения в направлении сверления 23, противоположно направлению сверления 23, а также вращение вокруг оси вращения 22.

Режущую часть 11 насаживают наружным вставным элементом 15 на внутренний вставной элемент 17 участка стержня сверла 12, причем направление вставки вставного соединения проходит параллельно оси вращения 22. Вставное соединение вставных элементов 15, 17 фиксирует режущую часть 11, предотвращая поступательные движения против направления сверления 23 и по радиусу в направлении оси вращения 22. Поворотное соединение вставных элементов 15, 17 предназначено для того, чтобы предотвратить вращение режущей части 11 вокруг оси вращения 22 и передвижение в направление сверления. Поворотное соединение включает в себя шесть стержневых элементов 25, которые вводят в шесть проемов в виде прорезей 26. Шесть стержневых элементов 25 закреплены на наружной стороне 27 внутреннего вставного элемента 17, а шесть проемов в виде прорезей 26 предусмотрены на наружном вставном элементе 15. Стержневые элементы 25 и проемы 26 равномерно распределены вокруг оси вращения 22. Благодаря равномерному распределению отсутствует соответствие стержневых элементов 25 проемам 26 и стержневой элемент 25 можно вводить в любой проем 26.

Пользователь может легко и быстро соединить режущую часть 11 с участком стержня сверла 12. Для этого режущую часть 11 надевают наружным вставным элементом 15 на внутренний вставной элемент 17 участка стержня сверла так, что стержневые элементы 25 размещаются в проемах 26 в виде прорезей. Режущую часть 11 перемещают в направлении вставки, а затем фиксируют путем поворота вокруг оси вращения 22.

ФИГ. 2А, В демонстрируют участок стержня сверла 12 сверлильной коронки 10 согласно изобретению в продольном разрезе вдоль плоскости сечения А-А на ФИГ. 1А. При этом на ФИГ. 2А показан участок стержня сверла 12, а на ФИГ. 2В - выполненный в виде внутреннего вставного элемента второй вставной элемент 17 в увеличенном изображении.

Участок стержня сверла 12 включает в себя цилиндрический стержень сверла 16 и внутренний вставной элемент 17, которые выполнены в виде монолита. В качестве альтернативы монолитному изготовлению внутренний вставной элемент 17 можно изготовить как отдельную деталь, а затем соединить с участком стержня 16. На наружной стороне 27 внутреннего вставного элемента 17 закреплены стержневые элементы 25. Стержневые элементы 25 и внутренний вставной элемент 17 могут быть изготовлены из разных материалов и соединены друг с другом, или же они состоят из одинакового материала, и стержневые элементы 25 создают методами формовки, например, чеканкой (прессовкой) или передачей (операцией ковки).

Перпендикулярно оси вращения 22 стержень сверла 16 характеризуется наружным диаметром da, внутренним диаметром di и шириной стержня сверла b, b=(dA-dI)/2. Перпендикулярно оси вращения 22 у внутреннего вставного элемента 17 имеется наружный диаметр d2,a и внутренний диаметр d2,i. При этом внутренний диаметр d2,i внутреннего вставного элемента 17 соответствует внутреннему диаметру di стержня сверла 16, а наружный диаметр d2,a внутреннего вставного элемента 17 меньше, чем наружный диаметр da стержня сверла, так что на наружной стороне участка стержня сверла 12 формируется кольцевидная ступенька.

ФИГ. 2В демонстрирует внутренний вставной элемент 17 в увеличенном изображении. Внутренний вставной элемент 17 включает в себя наружную боковую поверхность (образующую) 31, внутреннюю образующую 32 и торцевую поверхность 33. На переходе от стержня сверла 16 к внутреннему вставному элементу 13 образуется кольцевидное упорное плечо (заплечик) 34.

Длина внутреннего вставного элемента 17 параллельно оси вращения 22 равна I2, а перпендикулярно оси вращения 22 его ширина составляет b2. Стержневой элемент 25 выполнен в виде круглого цилиндра с радиусом штифта (стержня) Rz параллельно оси вращения 22 и высотой стержня Hz перпендикулярно оси вращения 22. Нижний край стержневого элемента 25 находится параллельно оси вращения 22 на расстоянии Az до торцевой поверхности внутреннего вставного элемента 17.

ФИГ. 3А, В демонстрируют режущую часть 11 показанной на ФИГ. 1 сверлильной коронки 10 в продольном разрезе параллельно плоскости чертежа с ФИГ. 1А. При этом на ФИГ. 3А показана вся режущая часть 11, а на ФИГ. 3В проем 26 в виде прорези на наружном вставном элементе 15 в увеличенном изображении.

Режущай часть 11 включает в себя кольцевой участок 13, режущие элементы 14 и наружный вставной элемент 15. Кольцевой участок 13 и наружный вставной элемент 15 в показанном варианте исполнения выполнены монолитными. В качестве альтернативы монолитному изготовлению наружный вставной элемент 15 можно изготовить как отдельную деталь, а затем соединить с кольцевым участком 13.

Режущие элементы 14 расположены в плоскости, лежащей перпендикулярно оси вращения 22, кольцом по кольцевому участку 13 и в каждом случае имеют наружную кромку 41 и внутреннюю кромку 42. Наружные кромки 41 режущих элементов 14 формируют наружную окружность с наружным диаметром Da, а внутренние кромки 42 - внутреннюю окружность с внутренним диаметром Di. Режущие элементы 14 создают в основе сверленое отверстие (скважины) с диаметром, который соответствует наружному диаметру Da. Внутри сверлильной коронки 10 образуется буровой керн с диаметром, который соответствует внутреннему диаметру Di. Перпендикулярно оси вращения 22 у наружного вставного элемента 15 имеется наружный диаметр d1,a и внутренний диаметр d1,i. При этом наружный диаметр d1,a наружного вставного элемента 15 меньше, чем наружный диаметр Da, а внутренний диаметр d1,i наружного вставного элемента 15 - больше, чем внутренний диаметр Di.

ФИГ. 3В демонстрирует проем 26 в виде прорези в наружном вставном элементе 15 в увеличенном виде. Проем 26 в форме прорези состоит из поперечной прорези 43, которая расположена перпендикулярно оси вращения 22, и соединительной прорези 44, которая расположена параллельно оси вращения 22. Соединительная прорезь 44 соединяет поперечную прорезь 43 с верхним краем 45 наружного вставного элемента 15, который по верхнему краю 45 выполнен открытым в области соединительной прорези 44. Стержневые элементы 25 вводят в проем 26 в форме прорези через соединительную прорезь 44 и путем поворота вокруг оси вращения 22 сдвигают в поперечную прорезь 43. Передача крутящего момента со стержневого элемента 25 на наружный вставной элемент 15 осуществляется в поперечной прорези 43.

Длина наружного вставного элемента 15 параллельно оси вращения 22 равна l1, а перпендикулярно оси вращения 22 его ширина составляет b1 (ФИГ. 3). Ширина поперечной прорези 43 перпендикулярно оси вращения 22 равна В, а высота параллельно оси вращения 22 равна Н. Ширина соединительной прорези 44 перпендикулярно оси вращения 22 равна b, а высота параллельно оси вращения 22 равна h. Ширина b соединительной прорези 44 больше, чем диаметр 2Rz стержневых элементов 25, так что стержневые элементы 25 можно легко вводить в соединительную прорезь 44. При этом ввод стержневых элементов 25 можно облегчить посредством заходной фаски 46 на верхнем крае 45. Высоту h соединительной прорези 44 выбирают так, чтобы режущая часть 11 обладала достаточной устойчивостью против растягивающих нагрузок при извлечении зажатой сверлильной коронки. Если выбрать слишком малую высоту h, то существует риск деформации наружного вставного элемента 15.

Поперечная