Способы избирательной количественной оценки агрегатов а-бета

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к биохимии. Описан способ количественной оценки и характеризации агрегатов А-бета, включающий следующие стадии, на которых: а) осуществляют иммобилизацию захватывающих молекул на субстрате, б) наносят предназначенный для тестирования образец и внутренний стандарт на субстрат, в) добавляют меченые с целью детекции зонды, которые метят агрегаты А-бета посредством специфического связывания с ними, и г) определяют количество и размер маркированных агрегатов А-бета с пространственным разрешением в каждом случае по сравнению с соответствующим фоном, при этом стадию б) можно осуществлять до осуществления стадии в). Также представлен набор для осуществления описанного способа, содержащий стандарт и один или несколько из следующих компонентов: стеклянный субстрат с нанесенным покрытием из гидрофобной субстанции; захватывающую молекулу; зонд; субстрат с захватывающей молекулой; растворы; и буфер. Также представлен способ определения эффективности действующих веществ и/или терапий, предназначенных для лечения болезни Альцгеймера, отличающийся тем, что а) осуществляют иммобилизацию захватывающих молекул на субстрате, б) наносят предназначенный для тестирования образец и внутренний стандарт на субстрат, в) добавляют меченые с целью детекции зонды, которые метят агрегаты А-бета посредством специфического связывания с ними, и г) определяют количество и размер маркированных агрегатов А-бета с пространственным разрешением в каждом случае по сравнению с соответствующим фоном, при этом стадию б) можно осуществлять до осуществления стадии в), д) сравнивают результаты, полученные на образцах, которые представляют собой образцы биологической жидкости организма, взятые до или в различные моменты времени после введения действующих веществ и/или применения терапии, с результатами, полученными для контроля, который не обрабатывали действующим веществом и/или не подвергали терапии, и на основе полученных результатов отбирают действующие вещества и/или терапии, после применения которых наблюдалось снижение количества агрегатов А-бета. Изобретение расширяет арсенал средств, предназначенный для определения эффективности лечения болезни Альцгеймера. 3 н. и 40 з.п. ф-лы, 7 ил., 3 пр.

Реферат

Настоящее изобретение относится к способам избирательной количественной оценки агрегатов А-бета, заключающимся в том, что иммобилизуют захватывающие А-бета молекулы на субстрате, вносят предназначенный для тестирования образец на субстрат, добавляют зонды, меченные с целью осуществления детекции, которые посредством специфического связывания с агрегатами А-бета осуществляют их мечение, и осуществляют детекцию меченых агрегатов.

Агрегаты А-бета присутствуют при болезни Альцгеймера (AD, деменция Альцгеймера, латинское название: Morbus Alzheimer). Наряду с таким заболеванием, как, например, болезнь Паркинсона, она относится к гетерогенной группе клинических состояний, общим признаком которых во многих (но не во всех) случаях является присутствие внеклеточных системных или локальных отложений белка, специфического для каждого случая, как правило, имеющих упорядоченную конформацию в виде бета-складчатой структуры. В современном обществе возрастная деменция становится все более важной проблемой, поскольку вследствие увеличивающегося ожидаемого времени жизни она поражает все большее количество людей, и тем самым болезнь оказывает влияние на системы социального страхования и их финансовые возможности.

При многих нейродегенеративных заболеваниях присутствуют патологические агрегаты, образованные эндогенными белками, такие, например, как олигомеры или фибриллы. Например, в головном мозге при деменции Альцгеймера обнаружены отложения пептида амилоида-бета (отложения пептида А-бета), а при болезни Паркинсона - отложения синуклеина. Однако отложения пептида амилоида-бета (или пептидные фибриллы) характерны только для конечной стадии процесса, который начинается с отщепления мономерных пептидов амилоида-бета от АРР (белок-предшественник амилоида), после чего формируются нейротоксичные олигомеры пептида амилоида-бета, и, в конце концов, или в альтернативном варианте в сочетании с фибриллами пептида амилоида-бета откладываются в виде бляшек. Основными патологическими признаками AD являются образование старческих или амилоидных бляшек, состоящих из пептида А-бета, и, кроме того, нейрофибриллярные отложения тау-белка. Белок-предшественник пептида А-бета, АРР, локализован в клеточной оболочке нейронов. В результате протеолитического расщепления и последующей модификации из него образуются фрагменты А-бета различной длины и природы, такие, например, как А-бета 1-40, А-бета 1-42 или pGluA-бета 3-42. В течение жизни в здоровом организме образуются также мономерные пептиды А-бета.

Согласно гипотезе амилоидного каскада, выдвинутой в 1990-е годы, отложения А-бета в форме бляшек являются триггерами симптомов заболевания. Однако различные исследования, выполненные в последние годы, свидетельствуют о том, что среди всех видов А-бета наибольшей токсичностью обладают, прежде всего, небольшие свободно диффундирующие олигомеры А-бета, и они являются ответственными за возникновение и развитие AD. Таким образом, агрегаты пептидов А-бета непосредственно ассоциированы с патогенезом AD.

В настоящее время надежный диагноз AD можно установить только после проявления выраженных клинических симптомов, и в этом случае можно предполагать, что достоверность может достигать максимум 90%. В настоящее время единственная возможность гарантированного установления правильного диагноза существует только после смерти пациента, она заключается в выявлении гистологическим путем различных изменений в головном мозге.

Таким образом, существует необходимость в разработке способов идентификации и количественной оценки агрегатов А-бета, прежде всего небольших свободно диффундирующих олигомеров или агрегатов А-бета.

В настоящее время описано лишь несколько методов, позволяющих осуществлять характеризацию и количественную оценку патогенных агрегатов или олигомеров в тканях и общей воде организма.

Соединения, обладающие способностью связываться с А-бета и ингибировать агрегацию, описаны, например, у Chafekar и др., ChemBioChem, 8, 2007, cc. 1857-1864. Указанные субстанции состоят из фрагментов пептида А-бета (последовательность KLVFF), и их применяют для терапевтических целей, но их не используют для характеризации и количественной оценки патогенных агрегатов или олигомеров в тканях и общей воде организма.

В настоящее время отсутствуют общепринятые критерии и/или средства идентификации, так называемые биомаркеры, для AD. Ранее один из подходов с применением таких биомаркеров заключался в использовании радиоактивных трейсеров для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-радиотрейсеров), применяемых в методах визуализации, он был основан на предположении о том, что радиоактивно меченые субстанции связываются с амилоидными бляшками и, таким образом, после детекции могут служить в качестве меры отложения бляшек. Несмотря на наличие очевидной связи между ПЭТ-сигналом и заболеванием, ранее не удавалось продемонстрировать возможность установления на этой основе надежного диагноза, поскольку для многих индивидуумов, у которых деменция отсутствует, также характерен высокий уровень удержания трейсеров. Недостатками этого метода являются также его высокая стоимость и необходимость наличия технических средств, которые не во всех случаях бывают доступными.

В качестве другого подхода в настоящее время изучают количества различных субстанций в крови и спинномозговой жидкости (СМЖ) пациентов и анализируют возможность их применения в качестве биомаркеров. Одной из таких субстанций является пептид А-бета. Так, в настоящее время наиболее надежным представляется определение содержания мономерного А-бета в спинномозговой жидкости пациентов, возможно в сочетании с определением концентрации белка tau. Однако имеет место настолько большая вариация значений, что с помощью таких биомаркеров нельзя установить надежный диагноз для индивидуума. Применение такого метода описано в DE 69533623 Т2. Несмотря на наличие указанных различных подходов до настоящего времени не удалось выявить ни одного надежного биомаркера.

Другая трудность заключается в том, что в настоящее время для специфической количественной оценки агрегатов А-бета в отличие от оценки мономеров А-бета и/или общего содержания А-бета доступно лишь небольшое количество систем обнаружения. В настоящее время в качестве возможной системы обнаружения применяют методы ELISA, в которых детекцию олигомеров А-бета осуществляют с использованием антител. Антитела, применяемые для этой цели, распознают либо только очень специфические типы олигомеров А-бета, либо неспецифически распознают другие олигомеры, которые состоят не из пептидов А-бета, а из совершенно других белков, что оказывает неблагоприятное влияние на оценку.

Применение методов на основе ELISA с использованием специфических в отношении конформеров антител описано в WO 2005/018424 А2.

В качестве еще одного метода обнаружения применяют измерения с помощью сэндвич-ELISA. В этом методе применяют специфические в отношении А-бета антитела для иммобилизации молекул А-бета. Затем те же самые антитела используют для детекции. В этом методе мономеры не приводят к возникновению сигнала, поскольку сайт связывания антитела уже оккупирован захватывающими молекулами. Таким образом, специфические сигналы создаются только димерами или более крупными олигомерами. Однако при оценке таким методом можно количественно определять только сумму всех агрегатов, присутствующих в образце, а не характеризовать индивидуальные агрегаты. Кроме того, метод на основе ELISA не обладает необходимой чувствительностью для надежного обнаружения и количественной оценки индивидуальных агрегатов А-бета. Применение метода на основе сэндвич-ELISA описано в WO 2008/070229 А2.

В основу настоящего изобретения была положена задача разработать биомаркер для заболеваний, связанных с агрегацией белка, прежде всего AD, а также ультрачувствительный способ количественной оценки и характеризации агрегатов А-бета. На основе характеризации с помощью биомаркера, т.е. определения числа, количества и/или размера указанной субстанции (биомаркер) в эндогенной жидкости или ткани, может быть установлен точный диагноз и/или получена информация о протекании заболевания и состоянии пациента.

Следующая задача настоящего изобретения заключалась в том, чтобы разработать способ избирательной количественной оценки патогенных агрегатов, которые вызывают и/или характеризуют заболевание, связанное с агрегацией белка, прежде всего агрегатов А-бета любого размера или состава, олигомеров А-бета, и в то же время также небольших свободно диффундирующих олигомеров А-бета.

Данная задача решается с помощью способа избирательной количественной оценки и/или характеризации агрегатов А-бета, заключающегося в том, что осуществляют следующие стадии:

а) наносят предназначенный для тестирования образец на субстрат,

б) добавляют меченые для целей детекции зонды, которые в результате специфического связывания с агрегатами А-бета маркируют указанные агрегаты, и

в) осуществляют детекцию маркированных агрегатов, при этом стадию б) можно осуществлять до осуществления стадии а).

Характеризация агрегатов А-бета или олигомеров А-бета означает определение формы, размера и/или состава.

В контексте настоящего изобретения понятие мономер А-бета обозначает пептидную молекулу, представляющую собой часть белка-предшественника амилоида АРР, которая известна под названием А-бета. В зависимости от вида-источника (человек и/или животное) и процессинга длина и природа точной аминокислотной последовательности мономера А-бета может варьироваться.

В контексте настоящего изобретения понятие олигомеры А-бета обозначает агрегаты А-бета, а также олигомеры А-бета, и также небольшие свободно диффундирующие олигомеры А-бета. В контексте изобретения олигомер представляет собой полимер, образованный из 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 или 20 мономеров или кратного их количества. При этом все мономеры А-бета в олигомере А-бета могут быть идентичными друг другу, но это не является обязательным.

Таким образом, следует иметь в виду, что понятие «агрегаты А-бета» относится как к олигомерам А-бета, так и к небольшим свободно диффундирующим олигомерам А-бета. Это понятие включает также агрегаты, например фрагменты фибрилл, обозначенные как «протофибриллы», «ADDLS (выведенные из амилоида диффундирующие лиганды)» и р56*. В контексте настоящего изобретения важным является то, что с точки зрения размера агрегаты А-бета представляют собой такие агрегаты или полимеры, которые могут перемещаться в организме, а не являются иммобилизованными вследствие своего размера в форме отложений бляшек пептида амилоида-бета.

Согласно изобретению в качестве субстрата выбирают материал, который обладает максимально низкой способностью к неспецифическому связыванию, прежде всего в отношении олигомеров А-бета.

В одном из вариантов осуществления изобретения в качестве субстрата выбирают стекло.

На субстрат можно наносить покрытие из гидрофильных материалов, предпочтительно из поли-D-лизина, полиэтиленгликоля (ПЭГ) или декстрана.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения стеклянную поверхность гидроксилируют и затем активируют с помощью аминогрупп.

Для подготовки субстрата к нанесению покрытия осуществляют одну или несколько из следующих стадий:

промывают стеклянный субстрат или стеклянную подложку в ультразвуковой ванне или плазменном очистителе, в альтернативном варианте инкубируют по меньшей мере в течение 3 ч в 5М NaOH,

отмывают водой и затем сушат в атмосфере азота,

погружают в раствор, содержащий концентрированную серную кислоту и перекись водорода в соотношении 3:1, для активации гидроксильных групп,

отмывают водой до достижения нейтрального значения рН, затем этанолом и сушат в атмосфере азота,

погружают в раствор 3-аминопропилтриэтоксисилана (APTES) (1-7%) в безводном толуоле или в раствор этаноламина,

отмывают ацетоном или ДМСО и водой и сушат в атмосфере азота.

Для нанесения покрытия из декстрана, предпочтительно из карбоксиметилдекстрана (КМД), субстрат инкубируют в водном растворе, содержащем КМД (в концентрации 10 или 20 мг/мл) и необязательно N-этил-N-(3-диметиламинопропил)карбодиимид (ЭДК) (200 мМ) и N-гидроксисукцинимид (NHS) (50 мМ), и затем отмывают.

В одном из вариантов осуществления изобретения карбоксиметилдекстран ковалентно связывают со стеклянной поверхностью, которая перед этим была гидроксилирована и затем активирована с помощью аминогрупп согласно описанной выше процедуре.

В качестве субстрата можно использовать также титрационные микропланшеты, предпочтительно со стеклянным дном. Поскольку нельзя использовать полистироловые рамки вследствие применения концентрированной серной кислоты, то активацию стеклянной поверхности в одном из вариантов осуществления изобретения проводят согласно методу, описанному у Janissen и др., Colloids Surf В Biointerfaces, 71(2), 2009, cc. 200-207.

В одном из альтернативных вариантов осуществления настоящего изобретения на субстрате иммобилизуют захватывающие молекулы для того, чтобы захватывать и иммобилизовать агрегаты А-бета.

Предпочтительно в качестве захватывающих молекул применяют антитела к А-бета.

В одном из вариантов осуществления изобретения захватывающие молекулы ковалентно связаны с субстратом.

В другом варианте осуществления изобретения захватывающие молекулы ковалентно связаны с покрытием, предпочтительно с декстрановым слоем.

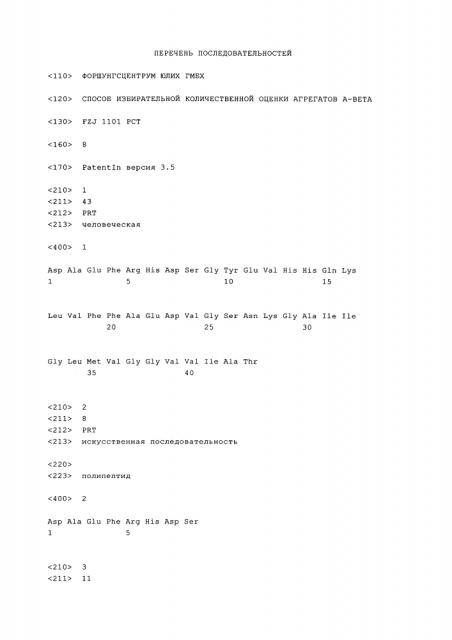

Антитела к А-бета специфически связываются с одним эпитопом агрегатов А-бета. В одном из вариантов осуществления изобретения эпитоп имеет аминокислотную последовательность аминоконцевой части пептида А-бета, выбранную из подобластей А-бета 1-8 (SEQ ID NO: 2), А-бета 1-11 (SEQ ID NO: 3), А-бета 1-16 (SEQ ID NO: 4), А-бета 3-11 (SEQ ID NO: 5) и pyroGluA-бета 3-11 (SEQ ID NO: 6), А-бета 11-16 (SEQ ID NO: 7) и pyroGluA-бета 11-16 (SEQ ID NO: 8), например, человеческого N-концевого эпитопа (имеющего следующую последовательность: DAEFRHDSGYE (1-11, SEQ ID NO: 3).

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения захватывающие молекулы (антитела) иммобилизуют на субстрате при необходимости после активации покрытой КМД подложки смесью ЭДК/NHS (200 и 50 мМ соответственно).

Оставшиеся карбоксилатные концевые группы, с которыми не связаны захватывающие молекулы, можно деактивировать.

Для деактивации указанных карбоксилатных концевых групп на КМД-спейсере применяют этаноламин в ДМСО. Перед внесением образцов субстраты или подложки отмывают с помощью ЗФР.

Предназначенный для анализа образец инкубируют на подготовленном таким путем субстрате.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения внесение образца осуществляют непосредственно на субстрат (субстрат без нанесенного покрытия) при необходимости путем ковалентного связывания с активированной при необходимости поверхностью субстрата.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения предварительную обработку образца проводят с помощью одной или нескольких из следующих процедур:

- нагревание (до температуры вплоть до температуры кипения образца);

- осуществление одного или нескольких циклов замораживания-оттаивания,

- разведение водой или буфером,

- обработка ферментами, например протеазами, нуклеазой, липазами,

- центрифугирование,

- осаждение,

- конкурентное взаимодействие с использованием зондов для вытеснения любых присутствующих антител к А-бета.

На следующей стадии агрегаты А-бета маркируют с помощью зондов, несущих метку для целей последующей детекции.

В одном из вариантов осуществления изобретения в качестве зондов применяют антитела к А-бета. Захватывающие молекулы и зонды могут быть идентичными.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения захватывающие молекулы и зонды являются отличными друг от друга. Так, например, в качестве захватывающих молекул и зондов можно применять различные антитела к А-бета. В другом варианте осуществления настоящего изобретения применяют захватывающие молекулы и зонды, которые являются идентичными за исключением возможной маркировки красителем. В другом варианте осуществления настоящего изобретения применяют различные зонды, которые являются идентичными за исключением возможной маркировки красителем. В других вариантах осуществления настоящего изобретения применяют по меньшей мере 2 или большее количество различных захватывающих молекулы и/или зонда, которые выведены из различных антител к А-бета и при необходимости маркированы различными красителями.

Однако в качестве захватывающих молекул можно применять также различные молекулы, такие, например, как различные антитела к А-бета. Захватывающие молекулы могут иметь аминокислотные последовательности, специфические в отношении пептида А-бета, например А-бета 1-40/42, pyroGlu 3-40/42 или pyroGlu 11-40/42.

Равным образом, в качестве зондов можно применять несколько различных молекул, таких, например, как различные антитела к А-бета.

Для последующего контроля качества поверхности, например однородности покрытия захватывающими молекулами, можно применять захватывающие молекулы, меченные флуоресцентными красителями. Для этой цели предпочтительно применяют краситель, который не оказывает влияния на детекцию. Благодаря этому становится возможным последующая проверка структуры и стандартизация результатов анализа.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения в качестве зондов применяют антитела к А-бета, которые специфически связываются с N-концевыми эпитопами пептида А-бета.

Для детекции зонды метят таким образом, чтобы они испускали обнаруживаемый оптическими методами сигнал, выбранный из группы, включающей испускание и поглощение флуоресценции, биолюминесценции и хемилюминесценции.

В альтернативном варианте осуществления изобретения зонды метят с помощью красителей. Предпочтительно они представляют собой флуоресцентные красители.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения применяют по меньшей мере 2, 3, 4, 5, 6 или большее количество различных зондов. Зонды могут отличаться друг от друга как в отношении их специфического связывания с агрегатами А-бета, так и с позиций их различного мечения, например флуоресцентными красителями.

Зонды, пригодные для применения в методе детекции на основе FRET (флуоресцентный резонансный перенос энергии (Fluorescence Resonance Energy Transfer)), можно использовать также в комбинации друг с другом.

Применение нескольких различных зондов, меченных различными флуоресцентными красителями, повышает специфичность получаемого при измерениях корреляционного сигнала. Кроме того, при этом можно отфильтровывать сигнал от мономеров А-бета. Детекцию мономеров А-бета следует исключать прежде всего в том случае, когда зонд и захватывающая молекула являются идентичными или когда они оба распознают перекрывающий эпитоп.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения применяют зонды, обладающие специфичностью в отношении определенных видов агрегатов А-бета, таких, например, как А-бета (х-40,), А-бета (х-42) или пироглутамат А-бета (3-х), пироглутамат А-бета (11-х). X обозначает целое число от 1 до 40 или 42, при этом специалисты в данной области на основе своих знаний о последовательности пептида А-бета могут определять длину применяемой последовательности. В другом альтернативном варианте можно применять зонды, обладающие специфичностью в отношении определенных форм агрегатов А-бета, такие, например, как поступающие в продажу антитела «А-11» или «1-11».

Таким образом, использование или применение специфических в отношении агрегатов А-бета или специфических в отношении олигомеров А-бета зондов также является объектом настоящего изобретения. Они специфически связываются с определенным агрегатом А-бета или олигомером А-бета, предпочтительно относящимся к указанным выше видам. Благодаря специфическому связыванию с определенным агрегатом А-бета или олигомером А-бета можно определять природу и/или размер и структуру агрегата А-бета или олигомера А-бета.

Таким образом, специфические в отношении агрегатов А-бета или специфические в отношении олигомеров А-бета зонды также являются объектом настоящего изобретения.

В другом альтернативном варианте в качестве зондов можно применять меченые флуоресцентными красителями пептиды А-бета.

В качестве образцов, предназначенных для тестирования, можно использовать эндогенные жидкости или ткани. В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения образец выбирают из спинномозговой жидкости (СМЖ), крови, плазмы и мочи. Образцы можно подвергать различным стадиям предварительной обработки, известным специалистам в данной области.

Преимуществом настоящего изобретения является возможность определения агрегатов А-бета в необработанных образцах, предпочтительно в СМЖ.

Таким образом, способ определения состава, размера и/или формы агрегатов А-бета также представляет собой объект настоящего изобретения. Для этого применяют указанные и описанные выше стадии способа.

Детекцию маркированных агрегатов осуществляют путем сканирования или с помощью других типов визуализации поверхности. Детекцию предпочтительно осуществляют с помощью конфокальной флуоресцентной микроскопии или флуоресцентной корреляционной спектроскопии (FCS), прежде всего в сочетании с кросс-корреляционным и лазерным сканирующим иммуносольвентным анализом отдельных частиц и/или с применением лазерного сканирующего микроскопа (ЛСМ).

В одном из альтернативных вариантов осуществления настоящего изобретения детекцию осуществляют с использованием конфокального лазерного сканирующего микроскопа.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения для этой цели применяют метод лазерного фокусирования, такой, например, который используют в лазерной сканирующей микроскопии, или FCS (система флуоресцентной корреляционной спектроскопии), и соответствующие обеспечивающие очень высокое разрешение модификации, такие, например, как STED или SIM. В альтернативном варианте детекцию можно осуществлять с помощью TIRF-микроскопа (микроскоп на основе эффекта полного внутреннего отражения флуоресценции) и его соответствующих обеспечивающих очень высокое разрешение модификаций, таких, например, как STORM или dSTORM.

Таким образом, в вариантах осуществления изобретения не применяют методы, не обеспечивающие пространственное разрешение сигнала, такие как ELISA или сэндвич-ELISA.

При осуществлении детекции важное значение имеет обеспечение высокого пространственного разрешения. В одном из вариантов способа, предлагаемого в изобретении, осуществляют сбор настолько большого количества «точек», что оказывается возможным осуществлять детекцию одного агрегата на фоне шума, обусловленного, например, зависящим от конкретного прибора шумом, от других неспецифических сигналов или сигналов, вызываемых неспецифически связанными зондами. Таким путем регистрируют такое количество величин (считываемых значений), какое имеется для поддающихся пространственному разрешению событий, таких, например, как пиксели. Посредством пространственного разрешения каждое событие определяют относительно соответствующего фона, и это представляет собой преимущество по сравнению с методами ELISA, которые не основаны на пространственном разрешении сигнала.

В одном из альтернативных вариантов осуществления изобретения в способе, предлагаемом в изобретении, применяют несколько различных зондов. Благодаря этому происходит умножение объема информации, т.е. считываемых значений, поскольку для каждой точки, для каждого агрегата или для каждого обнаруживаемого события получают отдельную порцию информации от конкретного зонда, генерирующего сигнал. Тем самым возрастает специфичность сигнала для каждого события. Таким образом, для каждого обнаруженного агрегата можно определять также его состав, т.е. вид агрегатов, также состав А-бета-видов, таких, например, как А-бета (1-40), А-бета (1-42), пироглутамат-А-бета (3-40/42, 11-40/42), или их смесей.

Количество различных зондов в данном случае ограничено только интерференцией предназначенных для применения флуоресцентных красителей. Так, можно использовать 1, 2, 3, 4 или большее количество различных комбинаций зонд-краситель.

Пространственно разрешенная информация имеет важное значение для осуществления оценки согласно представленному в настоящем описании способу. Она может представлять собой, например, вид и/или интенсивность флуоресценции. Путем оценки этих данных для всех применяемых и детектируемых зондов определяют согласно изобретению количество агрегатов, их форму, размер и/или их состав. При этом информацию о размере олигомеров можно получать прямым или косвенным путем в зависимости от того, является ли размер частиц меньше или больше пространственного разрешения, обеспечиваемого применяемым методом визуализации, в одном варианте осуществления изобретения можно применять алгоритмы минимизации фона и/или использовать пороговые величины интенсивности.

В качестве флуоресцентного красителя можно применять красители, известные в данной области. В альтернативном варианте можно использовать GFP (зеленый флуоресцентный белок), его конъюгаты и/или слитые с ним белки, и квантовые точки.

Путем использования внутренних и внешних стандартов результаты тестов можно объективно сравнивать друг с другом и поэтому они являются информативными.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения внутренний или внешний стандарт применяют для количественной оценки агрегатов А-бета.

Поскольку он основан на анализе распределения интенсивности флуоресценции (FIDA-Анализ распределения интенсивности флуоресценции (Fluorescence Intensity Distribution Analysis)), то способ, предлагаемый в изобретении, представляет собой так называемый поверхностный FIDA (sFIDA).

Путем выбора захватывающих молекул и молекул-зондов можно оценивать, какой размер должны иметь олигомеры для того, чтобы они были пригодны для детекции (могли давать сигнал, достаточный для обнаружения).

Кроме того, с помощью способа, предлагаемого в изобретении, можно осуществлять также точный анализ небольших свободно диффундирующих агрегатов А-бета. Вследствие их размера, находящегося ниже предела разрешения методами оптической микроскопии, указанные небольшие олигомеры А-бета трудно отличать от фоновой флуоресценции (обусловленной, например, несвязанными антителами).

Помимо очень высокой чувствительности способ, предлагаемый в изобретении, характеризуется также линейностью в широком диапазоне количеств агрегатов А-бета.

Следующим объектом предварительной заявки на изобретение является применение небольших свободно диффундирующих агрегатов А-бета в качестве биомаркеров для обнаружения и идентификации заболеваний, связанных с агрегацией белков, прежде всего AD. Изобретение относится также к способу идентификации и/или обнаружения заболеваний, связанных с агрегацией белков, прежде всего AD, отличающемуся тем, что анализируют образец общей воды из организма пациента, предпочтительно СМЖ, с помощью описанного выше способа, предлагаемого в изобретении.

В одном из вариантов настоящего изобретения применяют внутренние или внешние стандарты.

Такие стандарты, применяемые для количественной оценки олигомеров или патогенных агрегатов, которые характерны для заболевания, связанного с агрегацией белков, или амилоидной дегенерации, или заболевания, связанного с неправильной укладкой белков, отличаются тем, что конструируют полимер из полипептидных последовательностей, которые с точки зрения их последовательностей имеют соответствующую подобласть, идентичную эндогенным белкам, или гомологичны по меньшей мере на 50% по длине соответствующей подобласти эндогенным белкам, которые характерны для заболевания, связанного с агрегацией белков, или амилоидной дегенерации, или заболевания, связанного с неправильной укладкой белков, при этом полимеры не образуют агрегаты.

В контексте настоящего изобретения стандарт обозначает общеобязательную и общепринятую фиксированную эталонную величину, которую используют для сравнения и определения свойств и/или количества, прежде всего для определения размера и количества патогенных агрегатов эндогенных белков. Согласно настоящему изобретению стандарт можно применять для калибровки приборов и/или измерений.

В контексте настоящего изобретения амилоидная дегенерация и заболевания, связанные с неправильной укладкой белков, могут быть также объединены под понятием «заболевание, связанное с агрегацией белков». Примерами таких заболеваний и эндогенными белками, ассоциированными с ними, являются: А-бета и белок tau для AD, альфа-синуклеин для болезни Паркинсона или белок прион для прионных заболеваний, таких, например, как болезнь Крейтцфельда-Якобса (CJD), болезнь скрепи овец и бычья спонгиоформная энцефалопатия (BSE).

В контексте настоящего изобретения понятие «гомологичные последовательности» означает, что аминокислотная последовательность идентична аминокислотной последовательности из эндогенного патогенного агрегата или олигомеров, вызывающих заболевание, связанное с агрегацией белков, по меньшей мере на 50, 55, 60, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 или 100%. В настоящем описании вместо понятия «идентичность» употребляют в качестве синонимов понятия «гомологичный» или «гомология». Идентичность между двумя нуклеотидными последовательностями или полипептидными последовательностями рассчитывают путем их сравнения с помощью программы BESTFIT на основе алгоритма Smith T.F. и Waterman M.S (Adv. Appl. Math. 2, 1981, cc. 482-489), задавая для аминокислот следующие параметры: штраф за создание бреши: 8 и штраф за удлинение бреши: 2; и для нуклеиновых кислот следующие параметры: штраф за создание бреши: 50 и штраф за удлинение бреши: 3. Предпочтительно идентичность между двумя нуклеотидными последовательностями или полипептидными последовательностями определяют как идентичность нуклеотидной последовательности/полипептидной последовательности по всей длине конкретной последовательности, которую рассчитывают путем сравнения с помощью программы GAP на основе алгоритма Needleman S.B. и Wunsch CD. (J. Mol. Biol. 48, cc. 443-453), задавая для аминокислот следующие параметры: штраф за создание бреши: 8 и штраф за удлинение бреши: 2; и для нуклеиновых кислот следующие параметры: штраф за создание бреши: 50 и штраф за удлинение бреши: 3.

В контексте настоящего изобретения две аминокислотные последовательности являются идентичными, если они имеют одну и ту же аминокислотную последовательность.

Следует понимать, что понятие «соответствующая подобласть» эндогенных белков означает пептидную последовательность, которая в соответствии с определениями, используемыми в изобретении, идентична или гомологична на указанный процент пептидной последовательности мономера, на основе которого конструируют стандарты, предлагаемые в изобретении.

Важным свойством стандартов, предлагаемых в изобретении, является то, что стандарты не образуют агрегаты, предпочтительно благодаря применению мономерных последовательностей, которые не образуют агрегаты, поскольку «соответствующая подобласть» эндогенных белков не опосредует агрегацию, или благодаря тому, что группы, опосредующие агрегацию, не образуют агрегаты вследствие их блокирования.

В контексте настоящего изобретения агрегаты представляют собой:

- частицы, которые состоят из нескольких предпочтительно идентичных конструктивных элементов, не связанных друг с другом ковалентной связью, и/или

- нековалентные агломераты нескольких мономеров.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения стандарты имеют строго определенное количество эпитопов, которые ковалентно сцеплены друг с другом (непосредственно или через аминокислоты, спейсеры и/или функциональные группы), предназначенные для связывания с соответствующими зондами.

Согласно изобретению зонды выбирают из группы, состоящей из: антител, нанободи и аффибоди. Кроме того, зондами могут служить все молекулы, которые обладают достаточной аффинностью связывания с агрегатами, подлежащими детекции, например красители (тиофлавин Т, Конго красный и т.д.).

Количество эпитопов определяют с использованием полипептидной последовательности, последовательность которой идентична подобласти эндогенных белков, которая образует эпитоп, или гомологична по меньшей мере на 50% указанной подобласти, и которая обладает также биологической активностью эпитопа. Выбранную таким образом полипептидную последовательность встраивают в желаемом количестве в процессе конструирования стандарта, предлагаемого в изобретении, и/или сцепляют друг с другом согласно изобретению.

Стандарты, предлагаемые в изобретении, представляют собой полимеры, которые создают из полипептидных последовательностей, предпочтительно описанных выше эпитопов, и которые при необходимости содержат другие компоненты.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения вышеописанные полипептидные последовательности, предпочтительно эпитопы, и/или их гомологи, обладающие биологической активностью, присущей соответствующему эпитопу, имеют такое же или большее количество мономеров в каждом случае относительно количества одного из остальных видов мономеров стандарта и/или относительно количества всех других мономеров.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения эпитопы представляют собой эпитопы пептида А-бета, выбранные из подобластей А-бета 1-8 (SEQ ID NO: 2), А-бета 1-11 (SEQ ID NO: 3), А-бета 1-16 (SEQ ID NO: 4), A-бета 3-11 (SEQ ID NO: 5) и pyroGluA-бета 3-11 (SEQ ID NO: 6), А-бета 11-16 (SEQ ID NO: 7) и pyroGluA-бета 11-16 (SEQ ID NO: 8), например, человеческий N-концевой эпитоп (имеющий следующую последовательность: DAEFRHDSGYE (1-11; соответствует SEQ ID NO: 3).

PyroGlu является сокращением пироглутамата, который находится в положении 3 и/или 11 пептида А-бета и предпочтительно образован путем циклизации N-концевого глутамата.

Молекула стандарта, предлагаемая в изобретении, представляет собой полимер, имеющий указанные выше полипептидные последовательности. В контексте изобретения олигомер представляет собой полимер, состоящий из 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 или 20 мономеров (следует иметь в виду, что понятие «мономер» обозначает указанную выше полипептидную последовательность) или из их кратного количества, предпочтительно из 2-16, 4-16, 8-16, прежде всего предпочтительно из 8 или 16, или из их кратного количества.

Таким образом, стандарты, предлагаемые в изобретении, представляют собой олигомеры или полимеры, предлагаемые в изобретении.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения стандарты, предлагаемые в изобретении, являются водорастворимыми.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения стандарты, предлагаемые в изобретении, созданы из идентичных полипептидных последовательностей.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения стандарты, предлагаемые в изобретении, созданы из различных полипептидных последовательностей.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения такие вышеуказанные полипептидные последовательности сцеплены друг с другом в виде линейной конформации.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения такие вышеуказанные полипептидные последовательности сцеплены друг с другом в виде разветвленного олигомера, предлагаемого в изобретении.

В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения такие вышеуказанные полипептидные последовательности сцеплены друг с другом в виде поперечно-сшитого олигомера, предлагаемого в изобретении.

Разветвленные или поперечно-сшитые олигомеры, предлагаемые в изобретении, можно получать путем сцепления индивидуальных конструктивных элементов с помощью лизина или методами клик-химии.

Как указано выше, стандарты, предлагаемые в изобретении, которые представляют собой олигомеры или полимеры, предлагаемые в изобретении, помимо полипептидных последовательностей, предпочтительно эпитопов, присутствующих в строго определенном количестве, могут содержать такж