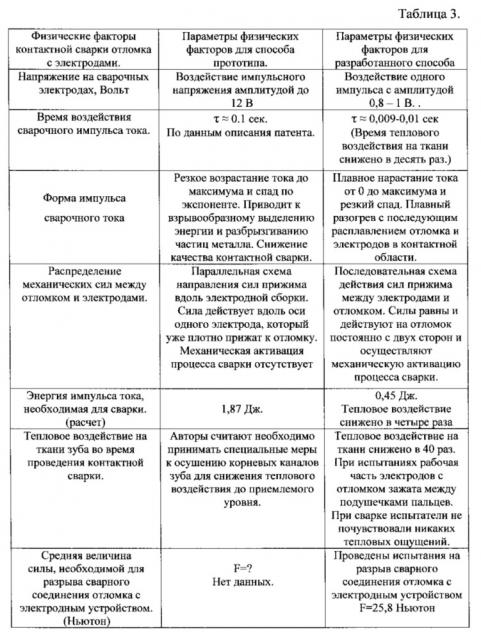

Способ удаления отломка инструмента из корневого канала зуба и устройство для его осуществления

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине, а именно к способу удаления металлического отломка инструмента из корневого канала зуба. Способ осуществляется путем введения в корневой канал электродного устройства, состоящего из двух изолированных друг от друга электродов такой формы, которая обеспечивает при их введении одновременный электрический контакт обоих электродов с металлическим отломком. Затем пропускают через замкнутую цепь, образованную первым электродом, металлическим отломком и вторым электродом, электрический импульс с энергией, достаточной для контактной сварки отломка с электродами. В случае успешной попытки извлекают электроды из корневого канала вместе с приваренным отломком. Для получения прочного соединения электродов с металлическим отломком электрическую активацию микроконтактной сварки осуществляют путем подачи моноимпульса тока с энергией 0,45 Дж с плавным нарастанием амплитуды тока от нуля до максимума и длительностью импульса τ=9-10 мс. Электрическая активация процесса сварки дополняется механической активацией микроконтактов в точках касания электродов с металлическим отломком за счет упругих свойств электродов в электродном устройстве. Моноимпульс сварочного тока формируют в колебательном LC-контуре, состоящем из конденсатора и первичной обмотки импульсного трансформатора. К вторичной, понижающей обмотке которого подключено электродное устройство, состоящее из двух электродов, выполненных из полосок биметаллической пластины - никель-фосфористая бронза, обладающих упругими свойствами. Электроды скреплены вместе через тонкий слой диэлектрика, в концевой рабочей части они разогнуты так, что угол между никелевыми поверхностями электродов составляет ≈20°, и образуют зазор клинообразной формы. Отломок инструмента, попадая в щель между никелевыми поверхностями электродов, замыкает электрическую цепь для осуществления процесса микроконтактной сварки. Техническим результатом является снижение воздействия импульсного напряжения и теплового воздействия на ткани зуба. 10 ил., 3 табл.

Реферат

Изобретение относится к области медицины, а именно к терапевтической стоматологии. Способ может быть использован в условиях стоматологической клиники для удаления отломка эндодотического инструмента из корневого канала в результате его обламывания от усталости металла при многократном использовании или заклинивания в корневом канале зуба.

Уровень техники

Известен способ удаления отломка эндодотического инструмента из корневого канала с использованием приспособления для захвата его свободного кончика [1] (Патент США №5879160 А, от 09.03.1999). В известном способе использован механический зажим, вводимый в канал через трубку и обеспечивающий захват отломка и его закрепление путем заклинивания. Затем зажим вместе с трубкой и закрепленным отломком удаляют из корневого канала зуба. Общим с заявляемым изобретением признаками являются: введение инструмента в корневой канал зуба до контакта с отломком и извлечение инструмента вместе с отломком файла.

Осуществление этого способа с использованием заклинивающего инструмента требует подготовки полости зуба и нежелательное расширение корневого канала для доступа к кончику отломка эндодотического инструмента. Для захвата отломка необходимо обхватить его заклинивающим устройством. Но из-за сложного доступа в узкий корневой канал (проходной диаметр 0,2-1,0 мм) эффективный контроль контакта и захвата отломка затруднен. Часто корневой канал имеет изогнутую форму, и передать на зажим достаточное механическое усилие для надежного захвата отломка заклинивающим устройством не всегда возможно. Поэтому не всегда достигается необходимая сила сцепления инструмента с отломком, застрявшим в корневом канале, и его не удается извлечь.

Известен также способ извлечения отломка эндодотического инструмента из корневого канала зуба [2] (Патент США №4746292, май 1988). Способ осуществляют с помощью адгезива, вводимого в канал через цилиндрическую трубку и обеспечивающего приклеивание отломка к трубке с последующим извлечением. Общими с заявляемым изобретением признаками являются - введение инструмента в корневой канал до контакта с отломком и извлечение инструмента вместе с захваченным отломком.

Отметим, что указанный инструмент требует нежелательное предварительное расширение корневого канала вплоть до застрявшего отломка. При этом необходимо, чтобы цилиндрическая трубка охватывала отломок. Однако самотвердеющий адгезив достигает нужной прочности медленно, и пациент вынужден достаточно длительно оставаться в лечебном кресле. При неконтролируемой форме отломка и не плотном его охвате цилиндрической трубкой возможно вытекание адгезива в корневой канал и приклеивание цилиндрической трубки к стенкам канала, что является недопустимым.

Также известен способ и устройство для извлечения отломка инструмента из корневого канала зуба [3] (Патент США №4337038 А, от 29.06.1982). В этом способе извлечение отломка инструмента из канала зуба осуществляют путем электролитического растворения металлического отломка. Для этого используют первый металлический электрод в виде цилиндрической трубки, вводимый в корневой канал зуба, оставляя небольшой зазор между трубкой и металлическим отломком. Также используют второй изолированный электрод в виде иглы, проходящей внутри цилиндрической трубки. Этот электрод выдвигают до достижения электрического контакта с металлическим отломком. В зазор между отломком и цилиндрической трубкой подают физиологически приемлемый электролит. При этом игольчатый электрод подключают к положительной клемме источника питания, а цилиндрическую трубку - к отрицательной клемме. И пропускают между указанными электродами электрический ток физиологически допустимого уровня до полного растворения отломка в результате электролиза.

Общими признаками с заявляемым изобретением являются следующие: введение в корневой канал двух изолированных друг от друга металлических электродов и создание электрического контакта между одним электродом и извлекаемым металлическим отломком. Затем через электроды пропускают электрический ток. При этом приходится пропускать значительный ток в течение значительного промежутка времени, чтобы растворить металлический отломок, что создает неудобства для пациента. Кроме того, растворенные катионы металла, из которого состоит отломок, и анионы электролита в силу своей высокой подвижности в растворе будут рассеиваться в результате диффузии во влажных окружающих тканях зуба, которые, как известно, имеют множество пор. Это оказывает нежелательные токсические воздействия.

Прототип

Наиболее близким по способу осуществления к предлагаемому изобретению является техническое решение, предложенное в источнике [4] (Патент РФ №2257868 МПК А61С 19/00 «Способ извлечения обломка инструмента из корневого канала зуба и экстрактор для его осуществления», выбранное за прототип.

Согласно прототипу способ включает введение в корневой канал двух изолированных друг от друга металлических электродов такой формы, которая обеспечивает электрический контакт обоих электродов с металлическим отломком. Через электрическую цепь, состоящую из первого электрода, металлического отломка и второго электрода, пропускают импульс электрического тока. Сила тока и его длительность должны быть достаточны для контактной микросварки отломка с введенными электродами, затем электроды извлекают из корневого канала вместе с приваренным отломком.

При этом обычно не требуется дополнительного расширения корневого канала, так как указанные изолированные электроды выполнены в виде сборки цилиндрической формы, диаметр торца которой близок к проходному диаметру корневого канала в области расположения отломка, что позволяет быстро ввести электроды в корневой канал до контакта «торец в торец» с отломком. Для достижения оптимального прикрепления отломка к электродам при минимальном тепловом воздействии на окружающие ткани зуба, силу тока выбирают в зависимости от сопротивления контакта между отломком и электродами и отключают ток в момент достижения определенного значения контактного сопротивления, свидетельствующего о прикреплении отломка к электродам.

Электроды. Указанные изолированные электроды выполнены в виде электродной сборки цилиндрической формы, поэтому каждый из указанных электродов имеет форму полуцилиндра, при этом они скреплены между собой своими плоскими поверхностями, между которыми по всей длине находиться диэлектрик. Торцы изолированных электродов свободны от диэлектрика и в разных вариантах могут иметь плоскую или вогнутую форму для контакта с отломком плоской или выпуклой формы, в том числе и с зазубринами произвольного вида. Цилиндрическая сборка изолированных электродов может иметь на конце конусообразное сужение, близкое к форме корневого канала. Электроды для снижения сопротивления электрическому току покрыты медью, серебром или золотом, а затем изолированы диэлектрическим материалом, в качестве которого использован тефлон.

Источник импульсного тока. Источник импульсного тока выполнен на основе конденсатора емкостью не менее 0,1 Фарад, заряжаемого до заданного напряжения 12 Вольт от источника питания, а затем при импульсном включении с помощью управляемого ключа, разряжается через электроды и отломок. При этом источник электрического тока реализован с возможностью индикации наличия контакта и величины электрического сопротивления между электродами и металлическим отломком и формирования импульса тока по команде. Источник электрического тока выполнен с возможностью поддержания стабильного напряжения или силы тока на участке цепи между указанными электродами и металлическим отломком для достижения оптимальной прочности контактной микросварки отломка к электродам и своевременного отключения после достижения оптимальной прочности.

В статье [5] (Александровский В.Л., Цыганов А.Б. Извлечение отломков стальных эндодонтических инструментов с помощью нового электронного прибора-экстрактора. // Клиническая эндодонтия, Т. 1, №1-2, 2007) представлены результаты исследований авторов разработки способа [4].

Исследования проведены на свежеудаленных молярах верхней и нижней челюсти, которые специально готовились: в каждом зубе было выбрано по одному свободно проходимому каналу, в корневой канал вводили отрезанные кончики К-файла, длиной 2.5-3 мм. Положение отломков проверяли с помощью рентгеноконтроля. Затем с помощью традиционной техники Crown Down машинными никель-титановыми и ручными инструментами с применением ирригации трехпроцентным NaOCl - проводили расширение каждого корневого канала и создание доступа к отломку инструмента. Затем проводили ирригацию 17-процентным раствором ЭДТА и этиловым спиртом.

После перечисленных подготовительных операций в корневой канал зуба вводили электроды до контакта с отломком и производили приваривание. Если экстрактор выходил вместе с приваренным отломком, попытка фиксировалась как успешная, если нет, то попытку повторяли.

Исследования, проведенные авторами разработки на 10 образцах, дали следующие результаты: для извлечения одного отломка приходилось проводить от 2 до 25 разрядов, в среднем 8 разрядов на одно успешное извлечение отломка; соответственно время удаления отломка колебалось от 1 до 90 мин, в среднем 24 мин.

Анализ недостатков прототипа

Генератор импульса сварочного тока.

Низкие результаты, полученные авторами разработки [4] (Патент РФ №2257868 С1 МПК7 А61С 19/00, от 13.02.2004) «Способ извлечения отломка инструмента из корневого канала зуба и экстрактор для его осуществления» объясняются принципиально неправильным выбором формы, длительности и способа формирования импульса сварочного тока. Известно, что процесс контактной сварки можно разделить на два этапа. Это разогрев контактируемой области металла за счет повышенного сопротивления в точках контакта и их сплавление при достижении температуры плавления или их термокомпрессионное соединение.

Использованный авторами способ формирования и управления импульсом сварочного тока непосредственно от разряда конденсатора для использования в стоматологии обладает рядом недостатков:

1. Напряжение заряженного конденсатора 12 Вольт через управляющее устройство в виде импульсов подается непосредственно на электроды в корневой канал зуба. Это опасно, так как может оказать раздражающее действие на нервные окончания, тем более при использовании широтно-импульсной модуляции для стабилизации тока или напряжения и для регулирования амплитуды и длительности электрического импульса. При выбранном способе регулирования, сварочный ток, общая длительность которого согласно описанию равна τ≈0,1 с, по существу будет разделен на ряд коротких импульсов, оказывающих раздражающее действие на живые ткани.

2. Известно, что при разряде заряженного конденсатора на активную нагрузку ток разряда мгновенно возрастает до максимального значения и далее спадает по экспоненциальному закону по мере разряда конденсатора. Постоянная времени разряда конденсатора определяется по формуле: τ=R⋅C,

где τ - постоянная времени RC-цепи;

R≈0,01 Ом - сопротивление цепи разряда электрод - отломок - электрод;

С=0,1 Фарады - емкость конденсатора.

В данном случае при указанных параметрах постоянная времени разряда будет составлять: τ≈0,001 с. При этом основная часть энергии конденсатора выделяется в самом начале разряда, так как в этот момент напряжение на заряженном конденсаторе максимально. Поэтому разряд имеет взрывной характер. Происходит моментальное расплавление и частичное испарение металла в электродной сборке. Это явление известно наладчикам электронной аппаратуры, когда при случайном замыкании электролитического конденсатора происходит взрывообразное расплавление и разбрызгивание его контактных электродов.

Также известно, что «При ударно-стыковой сварке с использованием энергии разряда конденсатора слой кипящего металла выбивается из плоскости контакта и только за счет ударного всплеска фононной энергии удается безупречно сварить самые кристаллически неродственные металлы» [6] (Кочергин К.А. Контактная сварка. - Л.: Машиностроение 1987. - 240 с.) см. с. 61.

Аналогичные процессы не исключены в предложенном авторами способе при использовании заряженного конденсатора непосредственно в качестве источника энергии электрического импульса. В этом случае в начальный момент подачи электрического импульса при взрывообразном расплавлении частички металла могут рассеяться, а при вступлении микроконтроллера в управление параметрами сварочного тока энергии, оставшейся в конденсаторе, будет уже недостаточно для проведения качественной контактной сварки.

3. Кроме того, в материалах патента авторы утверждают, что «источник электрического тока выполнен с возможностью поддержания стабильного напряжения или силы тока на участке цепи между электродами и отломком для достижения оптимальной прочности контактной микросварки».

Проведенная нами выше оценка постоянной времени разряда конденсатора без использования электронного управляющего устройства, будет составлять τ≈0,001 с. За это время напряжение на конденсаторе, согласно законам физики и электротехники, уменьшается в е раз, то есть 2,7 раз. По данным авторов в описании патента, импульс тока пропускают в течение весьма короткого контролируемого промежутка времени 0,1 с. В этом случае, согласно закона сохранения энергии, и учитывая, что при разряде напряжение на конденсаторе падает по экспоненциальному закону, амплитуда импульса тока будет меньше на несколько порядков. Следовательно, использование электронной стабилизации напряжения или тока неизбежно приведет к значительному снижению величины сварочного тока на электродах, что может быть причиной недостаточной прочности сварного соединения. Также, отсутствует логическая связь между оптимальной прочностью микросварки и поддержанием стабильного тока или напряжения и эта связь ни теоретически, ни экспериментально не установлена.

4. Кроме того, необоснованное увеличение времени сварки до 0,1 с, приводит к неизбежному оттоку тепла от места сварки и увеличению времени прогревания электродов и соответственно тканей зуба в корневом канале. Так как процесс распространения тепла в данном случае имеет диффузионный характер, то количество тепла, поступающее от точек сварки на нагрев тканей зуба, будет увеличиваться пропорционально длительности импульса. Перегрев электродов и тканей зуба видимо действительно имеет место, так как авторы принимают специальные меры для осушения полости зуба стоматологическими средствами, так как присутствие воды и его паров увеличивает теплопроводность среды.

Электродная сборка

5. Форма, размеры и конструкция электродов продиктованы формой и размерами корневого канала зуба, и формой полости зуба для доступа электродов к месту сварки. При этом авторы считают, что электроды следует выполнять из металла или сплава, аналогичного материалу отломка. Так как стоматологические инструменты для работы в корневых каналах зубов изготавливают из сталей, нержавеющей стали, из сплава Ni-Ti, то необходимо иметь в комплекте наборы электродов из соответствующих материалов.

Указанные материалы обладают высоким электрическим сопротивлением, что уменьшает амплитуду сварочного тока. Для снижения электрического сопротивления электродов авторы использовали электролитическое осаждение слоя металла с высокой электропроводностью (медь, серебро, золото). Но толщина осажденного слоя металла ограничена, так как диаметр рабочей части электродной сборки должен быть меньше 1 мм, до 0,2 мм. Однако электролитически осажденный металл имеет пористую структуру и, следовательно, меньшую удельную электропроводность, чем монолитные материалы. Толщина осажденного слоя меди или серебра может достигать лишь несколько микрон с удельной электропроводностью меньшей, чем у монолитных материалов. Поэтому данная конструкция электродной сборки не может обеспечить эффективное снижение электрического сопротивления элементов ее конструкции.

6. Рабочая часть электродной сборки, то есть торцы изолированных электродов свободные от диэлектрика в разных вариантах могут иметь плоскую или вогнутую форму для контакта с отломком плоской или выпуклой формы, в том числе и с зазубринами произвольного вида. Поэтому при использовании известных электродных сборок с плоской формой торцевой рабочей части, возможны различные варианты контактирования электродов с отломком. В случае контакта торца электродной сборки с торцом отломка плоской формы электрические и механические свойства двух последовательно соединенных контактов могут быть неидентичными. Это связано с тем, что торец отломка чаще всего имеет форму, лишь близкую к плоской.

В этом случае высокий край торца отломка коснется одного из электродов раньше, и будет прижат к нему плотно и электрический контакт будет обладать низким сопротивлением. Низкий край отломка коснется соседнего электрода позднее и будет прижат менее плотно, следовательно, будет обладать высоким электрическим сопротивлением. Во время подачи сварочного импульса тока на контакте электрода с большим переходным сопротивлением выделится большая часть энергии импульса, а на контакте другого электрода, плотно прижатого к отломку меньшая часть энергии импульса тока. Таким образом, в данной конструкции электродной сборки неизбежно происходит неодинаковое распределение энергии импульса тока между электродами. На электроде с большим сопротивлением возможно кипение металла и разбрызгивание электрода, а на электроде с малым сопротивлением энергии будет недостаточно для расплавления металла. В результате качество контактной сварки ухудшается на обоих электродах.

При использовании электродной сборки с вогнутой формой рабочей части для контакта с отломком плоской или выпуклой формы, в том числе и с зазубринами произвольного вида будут наблюдаться аналогичные процессы перераспределения энергии импульса тока между электродами. «Проведение качественной контактной сварки требует выполнения двух условий - это адекватная тепловая активация контакта и давление, обеспечивающее осадочную операцию, и вытеснение слоя химически и структурно разнородного металла». [6] (Кочергин К.А. Контактная сварка. - Л.: Машиностроение 1987. - 240 с. См. с.6). В известной конструкции электродной сборки, рассчитанной на использование контакта «торец в торец» с отломком, давление, обеспечивающее осадочную операцию, действует, главным образом, лишь на электрод, уже обладающий низким контактным сопротивлением.

Таким образом, возникает противоречие между последовательным электрическим соединением контактов в системе электрод - отломок - электрод и параллельным действием механических усилий между электродами и отломком. Анализ работы известной электродной сборки показывает, что увеличение давления электродной сборки на отломок во время сварки может снизить контактное сопротивление лишь того электрода, который уже был плотно прижат к отломку.

Неидентичное распределение механических сил между электродами с отломком приводит к неидентичному распределению энергии электрического импульса между электродами и отломком во время сварки. В результате, электрод, обеспеченный достаточным давлением и обладающий низким контактным сопротивлением, получит меньшую часть энергии импульса тока, будет приварен к отломку недостаточно прочно. На другом электроде, не обеспеченном достаточным механическим давлением, контакт с отломком будет обладать большим сопротивлением. Следовательно, на контакте этого электрода с отломком выделится большая часть энергии электрического импульса. Поэтому при отсутствии осадочного давления во время сварки этот электрод может оказаться не приваренным к отломку из-за разбрызгивания металла и его частичного испарения.

Проведенный анализ показывает, что недостатками способа, предложенного в известном источнике прототипе [4], являются:

Для генератора сварочного импульса тока:

1. Повышенное напряжение 12 Вольт, подаваемое с конденсатора в сочетании с широтно-импульсной модуляцией, используемой для регулирования параметров импульса, может оказывать раздражающее действие на ткани зуба.

2. Форма импульса сварочного тока (резкое возрастание энергии импульса) в начальный момент может приводить к разбрызгиванию электродов. На конечном этапе, энергии импульса тока может не хватить для получения прочной контактной сварки из-за разряда конденсатора.

3. Избыточная энергия заряженного конденсатора E=CU2/2=7,22 Дж, приводит к перегреву тканей зуба в корневом канале.

4. Длительность импульса сварочного тока τ≈0,1 с увеличивает время рассеивания тепловой энергии в корневом канале и приводит к перегреву тканей зуба.

Для электродной сборки:

5. Конструкция электродной сборки с использованием способа контактирования между сварочными электродами и кончиком отломка «торец в торец» не позволяет создать одинаковое механическое усилие между каждым электродом и отломком и, следовательно, равномерное распределение энергии импульса тока между электродами.

6. Отсутствие давления, обеспечивающего осадочную операцию между электродами и отломком в процессе контактной сварки.

Таким образом, известный способ [4] (Патент РФ №2257868 МПК А61С 19/00 «Способ извлечения обломка инструмента из корневого канала зуба и экстрактор для его осуществления»), выбранный за прототип имеет комплекс недостатков, приводящий к низким результатам при извлечении отломка инструмента из корневого канала зуба. Это непрочная сварка электродной сборки с отломком, и значительное преобладание числа неудачных сварок: на одну удачную сварку, семь неудачных.

Для изменения соотношения числа удачных сварок к количеству неудачных, авторы предлагают до введения электродов в корневой канал вносить физиологически совместимое вещество, уменьшающее силу зажатия отломка инструмента в корневом канале.

Кроме того, для этой же цели авторы предлагают до введения электродов в корневой канал, вводить в него до касания с отломком наконечник источника ультразвуковых колебаний для уменьшения силы зажатия отломка инструмента в корневом канале.

Однако попытки изменить соотношение числа удачных и неудачных сварок с помощью использования различных химических препаратов и ультразвука лишь усложняют процедуру извлечения отломка из корневого канала зуба.

Задача данного изобретения - исключить недостатки известного способа извлечения отломка инструмента из корневого канала зуба, проанализированные и перечисленные выше, а также недостатки, касающиеся устройства и работы генератора сварочного импульса тока и конструкции электродного устройства.

Сущность изобретения.

Разработанный способ удаления отломка эндодонтического инструмента из корневого канала зуба, как и в способе-прототипе [4] основан на введении двух металлических, изолированных друг от друга электродов в корневой канал зуба до контактирования с металлическим отломком и в соединении кончика отломка инструмента со сварочными электродами путем их сплавления импульсом тока и последующего его вытягивания из корневого канала зуба с помощью электродного устройства.

Для надежного соединения кончика отломка инструмента со сварочными электродами необходимо нагреть соединяемые детали, то есть свободный конец отломка и концы сварочных электродов до температуры плавления. Затем соединяемые детали в точках их сварки необходимо расплавить, на что требуются дополнительные затраты энергии (теплота плавления). Обычно используемые в стоматологии материалы для изготовления эндодонтических инструментов это различные стали и никель-титановые сплавы, температура плавления которых находится в интервале 1450-1670°С.

Проведенные расчеты с учетом теплоемкости используемых материалов и затрат энергии на теплоту плавления показывают, что на соединение кончика отломка инструмента с кончиками сварочных электродов методом контактной сварки суммарные затраты энергии могут колебаться в пределах: для способа-прототипа 1,87 Дж, для разработанного нами способа 0,45 Дж.

Теоретически рассчитанных затрат энергии с учетом теплоемкости и теплоты плавления, необходимой на соединение кончика отломка инструмента с кончиками сварочных электродов будет достаточно только в том случае, если будут максимально уменьшены потери тепла, обусловленные его оттоком на нагрев тканей зуба. Известно, что количество тепла, выделяемое в процессе сварки и теряемое нагретым объектом, зависит от многих факторов, из которых основными являются: теплопроводность окружающих материалов, их теплоемкость и время воздействия источника тепла.

Для предотвращения перегрева тканей зуба во время проведения сварки необходимо минимизировать затраты энергии на проведение сварки. Так как сплавление соединяемых деталей происходит при высоких температурах в корневом канале зуба, то количество теплоты, передаваемое тканям зуба за счет теплопроводности, увеличивается прямо пропорционально времени. В данном случае наиболее эффективные методы уменьшения перегрева тканей зуба - это уменьшение объема расплава и сокращение времени сварки.

Сокращение времени сварки с использованием моноимпульса тока с длительностью 9-10 мс. позволит за время прохождения импульса тока произвести нагрев соединяемых деталей до температуры плавления и расплавить металл в соединяемых точках. Сокращение времени сварки имеет первостепенное значение и для предохранения тканей зуба от перегрева.

Для осуществления предлагаемого способа удаления отломка эндодотического инструмента из корневого канала зуба и исключения недостатков, выявленных при анализе способа-прототипа, необходимо:

1. Выбрать оптимальные, технически обоснованные расчетами, параметры электрического импульса: длительность и форма нарастания амплитуды импульса, энергию импульса, допустимую величину напряжения и тока на сварочных электродах.

2. Разработать принцип генерирования импульса сварочного тока и принципиальную электрическую схему генератора для формирования импульса сварочного тока с необходимыми параметрами, для получения прочной сварки кончика отломка металлического инструмента с электродным устройством.

3. Разработать конструкцию электродного устройства, которая будет обеспечивать одинаковое механическое усилие между электродами и кончиком отломка, и соответственно равномерное распределение энергии импульса тока между каждым электродом и кончиком отломка инструмента.

Таким образом, сварочная установка для соединения кончика отломка инструмента в корневом канале зуба с рабочей частью электродного устройства должна обеспечивать следующие технические характеристики.

1. Энергия сварочного импульса тока должна быть минимальной и в то же время обеспечивать надежное соединение кончика отломка с электродным устройством. Энергия импульса тока должна регулироваться и составлять в соответствии с расчетами величину 0,4-0,5 Дж.

2. Длительность импульса тока должна составлять τ=9-10 мс. Причем для исключения разбрызгивания и испарения металла, величина тока в импульсе должна нарастать плавно от нуля до максимального заданного значения.

3. Размеры электродного устройства должны быть минимальными и обеспечивать надежное соединение с кончиком отломка инструмента при длине выступающей части отломка L=0,8-1,0 мм. Поперечный размер рабочей части электродных устройств должен составлять от 0,5 до 1,0 мм и обеспечивать возможность подбора электродного устройства в зависимости от диаметра корневого канала.

4. Параметры импульса сварочного тока и напряжения должны обеспечивать надежную сварку отломка с электродным устройством и удовлетворять правилам электробезопасности, предъявляемым к электромедицинским приборам и аппаратам.

5. В электрической схеме источника импульса сварочного тока исключить возможность случайной повторной подачи импульса тока после проведения сварки.

6. При подготовке к операции «сварка» обеспечить контроль наличия электрического контакта между электродами и кончиком отломка металлического инструмента.

Перечень фигур иллюстративного материала

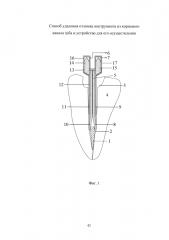

На Фиг. 1 представлена схема взаимного расположения отломка инструмента и электродного устройства в корневом канале зуба.

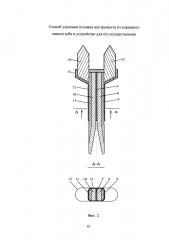

На Фиг. 2 представлен чертеж электродного устройства для удаления отломка инструмента из корневого канала зуба.

На Фиг. 3 представлена схема рабочей части электродного устройства в увеличенном масштабе, показано положение отломка инструмента и контактные точки с электродами в корневом канале зуба.

На Фиг. 4 представлена принципиальная электрическая схема генератора импульса тока для контактной сварки кончика отломка инструмента с электродным устройством.

На Фиг. 5 представлен рентгеновский снимок зуба 1 с введенным отрезком файла в подготовленный корневой канал.

На Фиг. 6 представлен рентгеновский снимок зуба 1 с извлеченным отрезком файла из корневого канала.

На Фиг. 7 представлен рентгеновский снимок зуба 2 с введенным отрезком файла в подготовленный корневой канал.

На Фиг. 8 представлен рентгеновский снимок зуба 2 с извлеченным отрезком файла из корневого канала.

На Фиг. 9 представлен рентгеновский снимок зуба 3 с введенным отрезком файла в подготовленный корневой канал.

На Фиг. 10 представлен рентгеновский снимок зуба 3 с извлеченным отрезком файла из корневого канала.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Предлагаемый способ удаления отломка металлического инструмента из корневого канала зуба и устройство для его осуществления поясняется на фиг. 1, где показана схема взаимного расположения металлического отломка 1 и электродного устройства в корневом канале 2 зуба 4.

Способ заключается в том, что через вход 3 в корневой канал зуба 4 вводят рабочую часть электродного устройства, состоящего из двух электродов: правого электрода 8 и левого электрода 10, изолированных друг от друга тонким слоем диэлектрика 5. Каждый электрод выполнен из биметаллической пластины - никель-фосфористая бронза. Главным рабочим элементом электродов являются никелевые слои 8 и 10. Слои фосфористой бронзы 9 и 11 предназначены для снижения электрического сопротивления электрода и для увеличения его упругих свойств. Биметаллические электроды скреплены между собой компаундом через тонкий слой диэлектрика 5, при этом никелевые слои 8 и 10 повернуты друг к другу.

В концевой части электродного устройства на расстоянии 4-5 мм диэлектрик и компаунд отсутствуют, а электроды разогнуты таким образом, что угол между никелевыми слоями составляет ≈20°, образовавшаяся клинообразная щель является рабочим элементом. Внешние поверхности электродов для сохранения наружных размеров в нижней концевой части частично удалены шлифовкой. При введении электродного устройства в корневой канал 2 зуба 4 кончик металлического отломка инструмента 1, неизбежно попадает в широкую часть клинообразной щели в его рабочей части. Электродное устройство продвигают вдоль корневого канала до образования электрического соединения каждого электрода с отломком инструмента.

Момент образования электрического контакта обоих электродов с металлическим отломком инструмента 1 при введении электродного устройства врач определяет по изменению частоты звука мультивибратора ЗГ, который имеется в устройстве для формирования импульса сварочного тока (см. фиг 4). При наличии контакта металлического отломка 1 с обоими электродами на электродное устройство через подводящие проводники 6 и 7 врач подает электрический импульс от генератора сварочного тока (см. фиг. 4). При этом импульс электрического тока протекает по последовательной цепи, состоящей из левого электрода 10, металлического отломка 1 и правого электрода 8. Сила тока во всей последовательной цепи одинакова, поэтому тепловая энергия выделяется главным образом в точках повышенного сопротивления. В данном случае это точка контакта 18 никелевого слоя левого электрода 10 с отломком 1, и точка контакта 19 никелевого слоя правого электрода 8 с отломком 1. (см. фиг. 3). В результате в точках контакта 18 и 19 происходит контактная микросварка отломка металлического инструмента 1 с электродами. Затем электродное устройство извлекают из канала 2 зуба 4 вместе с приваренным отломком 1.

Таким образом, осуществление контактной микросварки металлического отломка с электродным устройством в разработанном способе существенно отличается от способа прототипа.

Во-первых, использован электрический импульс с плавным нарастанием сварочного импульса тока от нуля до максимального значения, это исключает мгновенное выделение энергии в начальный момент, приводящее к испарению и разбрызгиванию электродов.

Во-вторых, значительно сокращена (в 10 раз) длительность действия сварочного импульса тока: в прототипе τ=0,1 с, в разработанном устройстве τ=0,01 с. Это существенно (в 10 раз) сокращает время теплового воздействия энергии импульса тока на ткани зуба в корневом канале, то есть энергия импульса тока расходуется главным образом на сварку, поэтому энергия электрического импульса может быть уменьшена.

В-третьих, значительно уменьшена общая энергия сварочного импульса тока. В способе-прототипе для разогрева и расплавления кончиков двух электродов и кончика отломка (зона 8) по расчетам энергия сварочного импульса тока составляет 1,87 Дж, в разработанном нами способе сварка происходит в двух точках 18 и 19, в значительно меньшем объеме и поэтому достаточно энергии сварочного импульса 0,45 Дж.

В-четвертых, в разработанном способе процесс контактной сварки осуществляется электрической активацией, которая одновременно сопровождается и дополняется механической активацией, сил упругости биметаллических электродов, действующих между их боковыми поверхностями и отломком. Эти силы всегда равны между собой и направлены навстречу друг к другу, что обеспечивает равномерное распределение энергии сварочного импульса тока между электродами и соответственно прочность контактной сварки.

Устройство для удаления отломка инструмента из корневого канала зуба.

Рассмотрим особенности предлагаемого устройства для удаления металлического отломка инструмента из корневого канала зуба и его работу. Разработанное устройство для удаления металлического отломка инструмента из корневого канала зуба состоит из двух основных блоков.

1. Это электродное устройство, предназначенное для проведения контактной сварки в корневом канале зуба.

2. Генератор импульса сварочного тока.

Электродное устройство

На фиг. 2 представлен чертеж электродного устройства для контактной сварки и удаления отломка инструмента из корневого канала зуба.

В отличие от известной электродной сборки в разработанном электродном устройстве, каждый сварочный электрод (правый 8 и левый 10 на чертеже) изготовлены из биметаллической пластины - никель-фосфористая бронза - и обладают упругими свойствами. Левый биметаллический электрод состоит из слоя никеля 10 и слоя фосфористой бронзы 11. Аналогично правый биметаллический электрод состоит из никелевого слоя 8 и слоя фосфористой бронзы 9.

Основой каждого биметаллического электрода являются никелевые слои 8 и 10. Слои фосфористой бронзы 9 и 11 в каждом электроде являются вспомогательными и позволяют снизить электрическое сопротивление электродов и усилить их упругие свойства. Оба биметаллических электрода скреплены между собой компаундом через тонкую диэлектрическую прокладку 5, таким образом, что никелевые поверхности повернуты друг к другу. Кроме того, углы полученного электродного устройства для уменьшения поперечных размеров скруглены и для увеличения прочности соединения, армированы по поверхности капроновым волокном 12 с пропиткой компаундом (как показано на фиг. 2 в разрезе). В поперечном сечении рабочая часть электродного устройства имеет прямоугольную форму размерами 0,7×0,6 мм, со скругленными углами.

Верхняя часть биметаллических