Способ комбинированного пожаротушения, устройство для его реализации

Иллюстрации

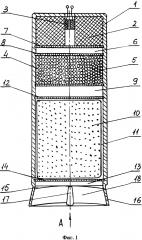

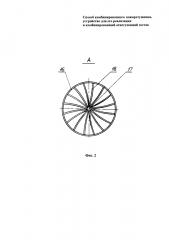

Показать всеИзобретение относится к нанотехнологиям в области противопожарной техники, а именно к способу комбинированного пожаротушения с использованием нанопорошка, одновременно подаваемого с газообразным аэрозолем. Сущность заявляемого способа заключается в том, что в способе комбинированного пожаротушения, включающем подачу ингибирующего аэрозоля и огнетушащего порошка одновременно из устройства пожаротушения в виде потока распыленного в охлажденном ингибирующем аэрозоле огнетушащего порошка, причем скорость названного потока ограничивают до значений, при которой его высокодисперсная система остается седиментационно-устойчивой, на выходе из устройства пожаротушения этот поток дополнительно перемешивают в лопаточном аппарате, а в качестве огнетушащего порошка используют нанопорошок. Сущность заявляемого устройства заключается в том, что в устройстве пожаротушения, содержащем корпус с зарядом из аэрозолеобразующего состава и узлом воспламенения, теплопоглощающее устройство, заполненное материалом для охлаждения аэрозоля, и полимерную оболочку с огнетушащим порошком, смонтированную за теплопоглощающим устройством, средство для выхода аэрозоля и огнетушащего порошка, в котором диафрагма выполнена в виде сетки и в его выходном отверстии установлен лопаточный аппарат для дополнительного перемешивания потока распыленного в охлажденном ингибирующем аэрозоле огнетушащего порошка, а огнетушащий порошок выполнен в виде нанопорошка. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Реферат

Изобретение относится к нанотехнологиям в области противопожарной техники, а именно к способу комбинированного пожаротушения с использованием нанопорошка, одновременно подаваемого с газообразным аэрозолем.

Установлено (А.Н. Баратов. Горение-Пожар-Взрыв-Безопасность. - М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2004, с. 334), что наиболее перспективным путем повышения эффективности средств пожаротушения является разработка комбинированных огнетушащих составов, то есть таких веществ, которые соединяли бы в себе свойства различных классов огнетушащих средств. При их использовании огнетушащая способность одного компонента состава дополняется огнетушащей способностью другого, кроме того, улучшаются условия доставки огнетушащего вещества на место пожара.

Известно (Ульянов Николай Иванович. Введение диссертации (часть автореферата). Обоснование параметров струеобразующих устройств для подачи огнетушащих порошковых составов: 05.26.03; [Место защиты: Москва]. - Москва, 2000. - 206 с., Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com), что в установках порошкового тушения расходная концентрация порошка в порошково-воздушной смеси составляет 40.400 кг-кг''1, а давление перед насадком должно обеспечивать получение струи с большой дальностью. Поэтому для эффективного использования передвижных установок порошкового тушения становится важной задача создания таких струеобразуюших устройств, которые при заданных параметрах перед ними и известной огнетушащей способностью порошкового состава позволили сформировать струи с наибольшей огнетушащей дальностью.

Для расчета основных параметров таких устройств, а также параметров порошковой аэросмеси на их выходе необходимо знать закономерности течения порошковой смеси с высокой концентрацией частиц в насадках. Однако имеющиеся в литературе сведения по истечению двухфазных сред типа водовоздушных и паровоздушных смесей из насадков не могут быть использованы для расчета истечения порошковых составов, так как последние содержат твердую фазу.

Известно устройство для тушения локальных пожаров (Авторское свидетельство SU №677754, МПК A62C 37/28, опубл. 20.02.2016).

Устройство содержит корпус с огнетушащим порошком, распылительный насадок и расположенные в верхней части корпуса инициирующий патрон, дефлектор и газогенерирующий заряд, расположенную над дефлектором разрядную головку, причем дефлектор выполнен в виде полого корпуса, суммарная площадь отверстий которого меньше площади выходного отверстия разрядной головки.

Устройство работает следующим образом.

При возникновении пожарной опасности на контролируемом объекте сигнал от управляющего блока подается на клеммные выводы газогенерирующего заряда, в результате чего происходит его сгорание с выделением инертных газов и быстрым нарастанием давления в инициирующем патроне. По достижении критического давления в инициирующем патроне срезной диск разрушается и газы истекают в промежуточную камеру.

Под давлением инертных газов, поступающих из промежуточной камеры в корпус, предохранительная диафрагма разрушается, и огнетушащий порошок через распылительный насадок выбрасывается в защищаемую зону.

Однако вопрос охлаждения огнетушащего порошка в движущемся струйном потоке аэрозоля в этом изобретении не рассматривался.

Известно устройство для тушения локальных пожаров (Патент RU №2050874, кл. МПК A62C 35/00, опубл. 27.12.1995). Устройство имеет разрядную головку, выполненную в виде двух независимых равных по объему камер, одна из которых обеспечивает выход газов в область конусообразного корпуса с огнетушащим порошком, непосредственно прилегающую к разрядной головке, а другая в дефлектор, подающий газы внутрь огнетушащего порошка.

В результате одновременного действия двух потоков газа по всей глубине массы огнетушащего порошка достигается перемешивание огнетушащего порошка в движущемся струйном потоке аэрозоля. Это достигается за счет дефлектора, выполненного в виде стакана, имеющего тангенциальные отверстия на боковой поверхности.

Вследствие одновременного действия двух потоков газа практически по всей глубине массы огнетушащего порошка достигается мгновенный (за время не более 0,5 с) режим начальной стадии движения порошка со скоростью не менее 20 м с-1.

Однако при таком режиме движения порошка его скорость может достигнуть критических значений (Аэрозоли и порошки_Реферат_Химия.html). Поэтому применение этого способа для перемешивания огнетушащего порошка в движущемся струйном потоке аэрозоля может привести в заявляемом техническом решении к тому, что из комбинированного состава будет выдуваться более мелкая фракция, выполненная в виде нанопорошка.

Известен способ объемного тушения пожаров и устройство для его осуществления (Патент RU, №2090227, A62C 2/00), опубл. 20.09.1997). Сущность изобретения заключается в образовании аэрозольной смеси при сжигании твердотопливного состава и подаче ее к очагу горения с одновременным охлаждением путем пропускания через слой жидкостного или порошкообразного охладителя. В качестве порошкообразного охладителя используют огнетушащий порошок, а в качестве жидкостного - многослойную жидкость, содержащую воду или водный раствор минеральной соли и органическую жидкость, а смесь пропускают сначала через воду или водный раствор минеральной соли, а затем - через органическую жидкость. Устройство для объемного тушения пожаров содержит резервуар с жидкостным или порошкообразным охладителем и камеру в виде перевернутого стакана с зарядами твердотопливного состава. Стакан погружен в охладитель, слой которого, охлаждая смесь, образует гидрозатвор, обеспечивающий сбрасывание давления в камере при сжигании зарядов.

Недостатком сухих огнетушащих материалов является их низкая охлаждающая способность. Поэтому при порошковом тушении возможны повторные вспышки от раскаленных в огне предметов. Эти явления были отмечены в работе (Авакимов С.С. и др. Технические средства и способы тушения пожаров. - М.: "Энергоиздат", 1981, с. 13). Как следствие, реальный охлаждающий эффект порошкового облака составляет не более 10…20% тепла очага (Пожаровзрывобезопасность, 2007, Том N 16, N 6 // Агаларова С.М., Сабинин О.Ю. Огнетушащие порошки. Проблемы. Состояние вопроса).

Следует помнить, что ни один из огнетушащих порошков не обладает охлаждающим эффектом (http://www.studfiles.ru/preview/5154578/page:5/Раздел: огнетушащие порошковые составы). Однако некоторое охлаждение порошки все же обеспечивают, потому что имеют более низкую температуру, чем горящий материал, и теплота передается от более горячего вещества к более холодному порошку.

Очевидно, что использование в качестве порошкообразного охладителя огнетушащего порошка малоэффективно, а вопрос совместной подачи в очаг пожара аэрозольной смеси и огнетушащего нанопорошка в данном техническом решении не рассматривался.

Известен подвешиваемый к потолку помещения огнетушащий модуль стационарной системы пожаротушения (ЕР, 0483901, МПК A62C 35/08, опубл. 06.05.92), содержащий выполненный из огнестойкого пластика корпус, внутри герметичной полости которого размещен огнетушащий состав, инициирующее устройство в виде взрывного заряда, подключенное к системе тепловых датчиков для инициирования срабатывания взрывного заряда, и фитиль, изолированный в центре емкости, при этом огнетушащий состав занимает практически полный объем герметичной полости корпуса.

Запуск устройства осуществляется по сигналу тепловых датчиков, срабатывающих от пламени с внешней стороны емкости.

Данное устройство обеспечивает только локальное, строго направленное тушение, сопровождающееся пониженной скоростью доставки огнетушащего состава и низкими расходами за счет узкого горла для выхода порошка.

Однако в качестве инициирующего устройства использован взрывной заряд, содержащий взрывчатое вещество, срабатывающее от подожженного пламенем фитиля (для этого фитиль намотан с внешней стороны корпуса и концом введен во взрывной заряд).

Такое техническое решение небезопасно с точки зрения использования взрывчатого вещества и требует постоянного контроля за фитилем, поэтому не может быть использовано в автоматических установках аэрозольного пожаротушения.

В работе (Аэрозольное пожаротушение_ОРБИТА-СОЮЗ.html) было отмечено, что большинство современных модификаций газоаэрозольной смеси (ГОА) обладает зажигающей способностью по отношению к ряду горючих веществ, имеет невзрывозащищенное конструктивное исполнение, и их применение во взрывоопасных помещениях не предусмотрено.

Известен способ пожаротушения и устройство для его реализации (Патент RU, №2095099, A62C 13/22, опубл. 10.11.1997).

Сущность этого способа пожаротушения заключается в подаче в очаг пожара потока аэрозоля, образующегося при горении канального цилиндрического аэрозольгенерирующего заряда, воспламеняющегося от специального зажигательного устройства, отличающийся тем, что поток аэрозоля формируют равномерно с обеих торцевых сторон заряда и подают его в очаг пожара со сверхзвуковой скоростью истечения при числе Re>2×106, при этом дополнительно подают в очаг пожара охлаждающий пожаротушащий агент, например воду, пену, порошок с помощью инжектора, действующего от основного потока аэрозоля.

Сущность устройства для пожаротушения, содержащего канальный цилиндрический аэрозольгенерирующий заряд с корпусом и коническим соплом с одной торцевой стороны заряда и воспламенитель, заключается в том, что с противоположной стороны заряд имеет дополнительное сопло, аналогичное первому и обеспечивающее равнодействующую силу тяги, близкую к нулю, причем конические сопла образованы материалом заряда, имеют угол раствора 25-35° и критический диаметр, равный диаметру канала, при этом устройство дополнительно снабжено инжектором, размещенным на торцах заряда и состоящим из коаксиальных цилиндров, соединенных с корпусом заряда посредством диафрагм с заборниками.

Недостатками этого технического решения является следующее.

Во-первых, в описании изобретения в примере 2 реализации изобретения отмечено, что на очаг пожара дополнительно подают охлаждающий агент, например воду, при тушении твердых горючих веществ (древесины) с помощью инжектора, действующего от основного потока аэрозоля. При этом утверждается, что при использовании дополнительной подачи пожаротушащих веществ достигается более быстрое тушение пожара за счет комбинированного воздействия различных типов ингибирующих средств на процессы горения.

Ранее было установлено следующее:

- огнетушащая способность воды обуславливается охлаждающим действием и разбавлением горючей среды, образующимися при испарении пламени (А.Н. Баратов, Е.Н. Иванов. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Издание 2-е, переработанное. - М.: издательство «Химия», 1979, с. 64);

- огнетушащая способность пены обусловлена изолирующим и охлаждающим действием на очаг горения (А.Н. Баратов, Е.Н. Иванов. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Издание 2-е, переработанное. - М.: издательство «Химия», 1979, с. 72-73).

Поэтому, опираясь на полученные ранее научно обоснованные данные, к ингибирующим средствам на процессы горения можно отнести только огнетушащие порошки.

В работе (А.Н. Баратов. Горение-пожар-Взрыв-Безопасность. М., ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2003, с. 305) указано, что в отличие от других средств, используемых для тушения по площади (например, пена или вода) и оказывающих изолирующее или охлаждающее действие на горящую поверхность, порошки оказывают ингибирующее воздействие на пламя.

Следует отметить, что при тушении порошками наблюдаются следующие явления (А.Н. Баратов, Е.Н. Иванов. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Издание 2-е, переработанное. - М.: издательство «Химия», 1979, с. 113): разбавление горючей среды газообразными продуктами разложения порошка или порошковым облаком, охлаждение зоны горения, возникновением эффекта огнепреграждения, обусловленным прохождением пламени через узкие каналы между частицами порошка, а также ингибирование химических реакций в пламени. Последнее может осуществляться как в газовой фазе, так и на поверхности частиц.

В зависимости от выбранного способа тушения, огнетушащего состава и так далее, при тушении порошками доминирует один из указанных выше процессов.

Однако, как было отмечено в работе (А.Н. Баратов, Е.Н. Иванов. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Издание 2-е, переработанное. - М.: издательство «Химия», 1979, с. 114), применяемые на практике порошки (дисперсностью 20 мкм и выше) не успевают сколько-нибудь нагреться, и поэтому не может идти речи об ингибировании в газовой среде.

Из этого по мнению автора изобретения следует, что дальнейшее повышение эффективности современных огнетушащих порошков лежит в применении нанопорошков, обладающих значительным ингибирующим воздействием на пламя.

Во-вторых, ранее было установлено (Баратов А.Н. Горение-Пожар-Взрыв-Безопасность. - М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2004, с. 311, 314), что образуемый в процессе сгорания твердотопливной композиции аэрозоль имеет температуру от 1500 до 2200 К. Отсюда возникает проблема с охлаждением названного аэрозоля до безопасных значений температуры.

Однако при подаче потока аэрозоля со сверхзвуковой скоростью, образующегося при сгорании топливного заряда, его охлаждение до безопасных значений за короткий промежуток времени при доставке к очагу горения практически невозможно.

Известен способ пожаротушения и система для его реализации (Патент RU, №2244579, A62C 3/00, A62C 35/00, опубл. 20.01.2005).

Для этого в способе пожаротушения и системе для его реализации по команде системы управления отдельно подают охлажденный газообразный аэрозоль с переменной постоянно нарастающей температурой в верхний объем защищаемого помещения, а смесь огнегасящего порошка и продуктов сгорания твердого топлива, получаемую в порошковом огнетушителе с вытеснительным твердотопливным газогенератором, подают струями с максимальной скоростью либо по всему объему защищаемого помещения, либо локально в нижний объем помещения.

Количество подаваемого газообразного аэрозоля, а также начало, направление и необходимость подачи огнегасящего порошка определяют скоростью и характером распространения пожара в помещении, при этом система управления подачей огнетушащего состава в защищаемое помещение работает по следующей программе: при ложном срабатывании системы управления или незначительном возгорании подается команда на подачу газообразного аэрозоля, при пожаре во всем объеме помещения подается команда на подачу газообразного аэрозоля и при необходимости, если пожар не потушен, через 5-10 мин подается команда на дополнительную подачу огнегасящего порошка, при пожаре со взрывом и последующей разгерметизацией помещения подается команда на одновременную подачу газообразного аэрозоля и огнегасящего порошка.

В качестве газообразного аэрозоля применяют охлажденный состав на основе продуктов сгорания твердого топлива, содержащих инертные газы СО2, Н2, Н2О, СН4 и мелкодисперсную конденсированную твердую фракцию солей щелочных металлов, преимущественно с размерами меньше 2 мкм.

Из описания изобретения следует, что газообразный аэрозоль в начале работы аэрозольного газогенератора имеет температуру на его выходе, равную температуре окружающей среды, а в конце работы аэрозольного газогенератора - не более 550К, при этом смесь аэрозоля и воздуха в защищаемом помещении по окончании работы аэрозольного газогенератора имеет температуру не более 320К.

Причем смесь огнегасящего порошка и продуктов сгорания твердого топлива из порошкового огнетушителя подают в объем защищаемого помещения под углом 10-80° к горизонту с максимальной скоростью, при этом струи смеси огнегасящего порошка и продуктов сгорания твердого топлива направляют навстречу друг другу.

Однако это техническое решение имеет следующие недостатки.

1. Подача струи смеси огнегасящего порошка и продуктов сгорания твердого топлива навстречу друг другу в заявленном способе пожаротушения не позволяет добиться равномерного перемешивания комбинированного огнетушащего вещества в помещениях, имеющих значительный объем.

2. Данное техническое решение не предусматривает использование в качестве огнетушащего порошкового вещества нанопорошка, который позволяет существенно повысить эффективность объемного пожаротушения за счет того, что огнетушащий нанопорошок самым активным образом влияет на процесс ингибирования химических реакций в зоне горения.

Это подтверждается научно обоснованными данными, приведенными в работе (А.Н. Баратов, Е.Н. Иванов. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Издание 2-е, переработанное. - М.: издательство «Химия», 1979, с. 117), в которой отмечено, что наиболее эффективные соли способны в газообразном состоянии ингибировать пламя. Чем меньше частицы, тем больше возможность их испарения и тем в большей степени проявляется гомогенное ингибирование.

Известен способ пожаротушения (его вариант), устройство для его осуществления (его варианты) и система пожаротушения (Патент RU, №2118551, A62C 2/00, A62C 2/00, A62C 35/00, опубл. 10.09.1998), принятые за прототип заявляемого технического решения.

Сущность изобретения заключается в комплексном воздействии на очаг горения ингибирующего аэрозоля и огнетушащего вещества, которые подаются одновременно из единого устройства в виде потока распыленного в охлажденном ингибирующем аэрозоле огнетушащего вещества. Разработан вариант способа, заключающийся в одновременной или последовательной подаче на очаг горения по меньшей мере из двух разных устройств охлажденного ингибирующего аэрозоля и распыленного в охлажденном аэрозоле огнетушащего порошка и/или огнетушащей жидкости, распыленной аэрозолем. Пожаротушение производят в автоматическом режиме или вручную. Для осуществления предлагаемых вариантов способа пожаротушения разработаны варианты устройств, представляющие собой конструкции, включающие аэрозольный генератор и емкости с огнетушащими порошком или жидкостью, соединенные между собой.

Однако смешение огнетушащего вещества, выполненного в виде обычного порошка, в режиме псевдоожижения с образующимися при сгорании аэрозольного заряда газами и коксующимися веществами и последующая подача этого потока в виде струйного потока на выходе из заявленного устройства не позволяет добиться равномерного перемешивания комбинированного огнетушащего вещества.

Кроме этого в данном способе не предусмотрено применение современных огнетушащих нанопорошков, обладающих значительным ингибирующим воздействием на пламя.

Задачей изобретения является повышение эффективности пожаротушения за счет ускорения процесса ингибирования пожароопасной среды при одновременной подаче в очаг горения газообразного аэрозоля и огнегасящего порошка, выполненного в виде нанопорошка.

Дополнительной задачей является создание нового способа комбинированного пожаротушения, в котором на выходе из устройства пожаротушения дополнительно перемешивают в лопаточном аппарате поток распыленного в охлажденном ингибирующем аэрозоле огнетушащего нанопорошка, причем скорость названного потока ограничивают до значений, при которой его высокодисперсная система остается седиментационно-устойчивой.

Сущность заявляемого способа заключается в том, что в способе комбинированного пожаротушения, включающем подачу ингибирующего аэрозоля и огнетушащего порошка одновременно из устройства пожаротушения в виде потока распыленного в охлажденном ингибирующем аэрозоле огнетушащего порошка, скорость названного потока ограничивают до значений, при которой его высокодисперсная система остается седиментационно-устойчивой, на выходе из устройства пожаротушения этот поток дополнительно перемешивают в лопаточном аппарате, а в качестве огнетушащего порошка используют нанопорошок.

Сущность заявляемого устройства заключается в том, что в устройстве пожаротушения, содержащем корпус с зарядом из аэрозолеобразующего состава и узлом воспламенения, теплопоглощающее устройство, заполненное материалом для охлаждения аэрозоля и полимерную оболочку с огнетушащим порошком, смонтированную за теплопоглощающим устройством, средство для выхода аэрозоля и огнетушащего порошка, в названном средстве диафрагма выполнена в виде сетки и в его выходном отверстии установлен лопаточный аппарат для дополнительного перемешивания потока распыленного в охлажденном ингибирующем аэрозоле огнетушащего порошка, а огнетушащий порошок выполнен в виде нанопорошка.

Технический эффект, реализуемый заявляемым способом комбинированного пожаротушения, обуславливается следующим.

Ограничение скорости названного потока до значений, при которой его высокодисперсная система остается седиментационно-устойчивой, позволяет создать эффективный комбинированный огнетушащий состав для аэрозольного объемного и локального пожаротушения.

Это подтверждается данными работы (http://chem21.info. Аэрозоли сидементация - Справочник химика 21, с. 352), в которой установлено, что аэрозоли являются агрегативно неустойчивыми системами, их разрушение всецело связано с кинетической устойчивостью. В связи с проблемами газоочистки понятие кинетической устойчивости (сформировавшейся при рассмотрении спонтанного процесса разрушения коллоидов) нуждается в обобщении применительно к рассмотрению процессов принудительного разрушения. Кинетическая устойчивость сводится к седиментационной лишь тогда, когда дисперсные частицы от дисперсионной среды отделяются в процессе седиментации, то есть в случае грубодисперсных систем. В противоположном предельном случае высокодисперсных аэрозолей частичная концентрация падает за счет броуновской диффузии частиц к поверхности коллектора. Именно этот спонтанный процесс контролирует кинетическую устойчивость в высокодисперсных системах.

В той же работе (с. 59) определен минимальный размер частиц rmin, который при минимальной скорости седиментации, поддающейся измерению, составляет примерно 1 мкм.

Отсюда следует, что скорость седиментации не должна превышать определенных значений, при которых в заявляемом случае будет происходить разрушение комбинированного огнетушащего состава.

Дополнительное перемешивание в лопаточном аппарате потока распыленного в охлажденном ингибирующем аэрозоле огнетушащего порошка на выходе из устройства пожаротушения позволяет более равномерно распределить наноразмерные частицы огнетушащего порошка в газообразном потоке аэрозоля.

Аналитические исследования распространения порошковой струи с концентрацией более 40 кг-кг''1 показали (Ульянов Николай Иванович. Введение диссертации (часть автореферата). Обоснование параметров струеобразующих устройств для подачи огнетушащих порошковых составов: 05.26.03; [Место защиты: Москва]. - Москва, 2000. - 206 с., Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com), что на ее основном участке изменение основных параметров (скорости, плотности и удельного расхода) связано с параметрами порошковой аэросмеси на выходе из насадка, его выходным диаметром и углом расширения порошковой струи.

Использование в заявляемом способе в качестве огнегасящего порошка нанопорошка позволяет повысить огнетушащую способность ранее известных составов на основе огнетушащего порошка и аэрозоля. Причем в заявляемом техническом решении размер частиц нанопорошка значительно меньше размера частиц конденсированной фазы аэрозоля. Это позволяет существенно поднять ингибирующую способность заявляемого комбинированного огнетушащего состава по сравнению с известными комбинированными огнетушащими составами, в которых применяется обычный огнетушащий порошок.

При этом, чем меньше будет размер частиц нанопорошка, тем активнее будет происходить этот процесс. Учитывая то, что, несмотря на более высокую стоимость огнетушащего нанопорошка по сравнению с обычным огнетушащим порошком, его применение компенсируется значительно меньшим расходом при тушении пожаров.

Технический эффект, реализуемый заявляемым устройством пожаротушения, обуславливается следующим.

Исполнение в средстве для выхода аэрозоля и огнетушащего порошка диафрагмы в виде сетки позволяет исключить струйное истечение выходящего потока наноразмерных частиц огнетушащего порошка в газообразном потоке аэрозоля из заявляемого устройства. При этом сетка будет оказывать наименьшее сопротивление названному выходящему потоку.

Известно (Аэрозоли и порошки_Реферат_Химия.html), что характерное свойство порошков - способность к течению и распылению. Порошки, как и сплошные тела, способны течь под действием внешнего усилия, направленного тангенциально (по касательной) к поверхности. Течение порошков заключается в отрыве слоя частиц от себе подобных или от поверхности и в перемещении отдельных частиц или их агрегатов при сохранении границы раздела между ними. Движение осуществляется тремя способами:

- частицы перекатываются по поверхности;

- частицы отрываются и падают обратно (переносятся "прыжками");

- частицы переносятся в состоянии аэрозоля.

При некоторой скорости внешнего усилия (воздушного потока), называемой критической, большая часть частиц будет передвигаться "прыжками". Из полидисперсного порошка выдувается более мелкая фракция. Самая тонкая фракция под действием воздушного потока переходит в состояние аэрозоля и перемещается над поверхностью порошка. Рассмотренный характер течения порошков обусловливает зависимость текучести порошков от адгезионных и аутогезионных сил, затрудняющих отрыв и передвижение частиц, то есть грубодисперсные порошки обладают более высокой текучестью, чем высокодисперсные.

Для мягких веществ характерна пластическая деформация, в результате которой увеличивается площадь контакта частиц , уменьшается текучесть.

Важной характеристикой является также распыляемость порошка при пересыпании, определяемая силами сцепления между частицами , увеличивается при возрастании размеров частиц и уменьшается с увеличением влажности. Существует несколько эмпирических закономерностей:

- гидрофобные порошки распыляются лучше, чем гидрофильные;

- порошки из твердых веществ распыляются лучше, чем из мягких;

- монодисперсные порошки распыляются лучше полидисперсных.

Известно (http.//www.ngpedia.ru/id292941p2.html), что порошок или аэрозоль называют монодисперсным, когда составляющие их частицы имеют одинаковый размер, и полидисперсным при содержании в них частиц разного размера. Монодисперсных порошков и аэрозолей в природе практически не существует.

В связи с тем, что нанопорошок является самой высокодисперсной фракцией заявляемого комбинированного огнетушащего состава, его окончательное перемешивание в струйном потоке, при котором скорость истечения отмеченного ранее потока может достигнуть критических значений, по мнению автора изобретения будет нарушено из-за непредсказуемого поведения высокодисперсных частиц комбинированного огнетушащего состава.

Отсюда следует, что скорость истечения потока наноразмерных частиц огнетушащего порошка в газообразном потоке аэрозоля в заявляемом случае должна быть ограничена. Это достигается применением в заявляемом техническом решении медленно горящего аэрозольного газогенератора.

Установка в средстве для выхода аэрозоля и огнетушащего порошка лопаточного аппарата для дополнительного перемешивания потока распыленного в охлажденном ингибирующем аэрозоле огнетушащего порошка позволяет повысить равномерность перемешивания компонентов комбинированного огнетушащего состава.

Применение в устройстве пожаротушения огнетушащего порошка, выполненного в виде нанопорошка, позволяет повысить ингибирующую способность самого комбинированного состава в целом.

Таким образом, отличительные признаки предлагаемого технического решения являются новыми и отвечают условию патентоспособности «новизна».

При определении соответствия отличительных признаков предлагаемого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» был проанализирован уровень техники и, в частности, известные способы и устройства, относящиеся к техническим решениям, связанным с перемешиванием газообразных и порошкообразных веществ, а также с созданием комбинированных огнетушащих составов для объемного пожаротушения.

Известен способ тушения пожаров (Патент RU №1741817, А62С 2/00, опубл. 23.06.1992).

Сущность изобретения заключается в том, что предварительно размещают в защищаемом объеме генераторы с зарядами газоаэрозольных составов. При пожаре приводят их в действие, а затем с задержкой во времени, равной времени горения очага пожара, подают огнетушащий порошок.

Однако данное техническое решение не предусматривает в процессе тушения очага горения смешение газоаэрозольной смеси и огнетушащего порошка.

Известны способ получения огнетушащей смеси и устройство для его осуществления (Патент RU №2176925, А62С 35/00, опубл. 20.12.2001). Сущность изобретения состоит в том, что газопорошковую смесь первоначально размельчают в шнековом завихрителе, затем разгоняют ее в сверхзвуковом сопле и направляют на ударную волну, возникающую при набегании сверхзвукового потока на тело конической формы, установленное на выходе из сверхзвукового сопла. Предварительно измельченный огнетушащий порошок, взаимодействуя с ударной волной как с проницаемой преградой, диспергируется в аэрозоль, а полученную ультрадисперсную газоаэрозольную смесь формируют с помощью насадков в виде распыленного облака или компактной струи и подают в очаг пожара. Устройство, реализующее данный способ, представляет собой шнековый завихритель, установленный на входе в сверхзвуковое сопло, на выходе из которого размещено тело конической формы и насадок. Устройство может быть размещено непосредственно в емкости с огнетушащим порошком при использовании его в качестве стационарных установок пожаротушения, а также может быть удалено от емкости с помощью гибких шлангов при использовании его в качестве лафетного или ручного стволов. Кроме того, данное устройство может быть подсоединено к шлангу носимого (ранцевого) или возимого огнетушителей.

Однако это техническое решение имеет следующие недостатки.

1. В качестве рабочего тела, предназначенного для вытеснения огнетушащего порошка, заявлен диоксид углерода (СО2), который относится к инертным газообразным разбавителям воздуха.

Установлено (Булгаков Юрий Федорович. Разработка способов и средств порошкового и пенного тушения сложных подземных пожаров: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук: 05.26.01 - (по отраслям) / Булгаков Юрий Федорович. Донецкий технический университет.(83030, г. Донецк, ул. Артема, 58), 2000 г. (Диссертации в Техносфере: http://tekhnosfera.com), что тушение пожаров огнетушащим порошком с добавлением аэрозольобразующих составов заметно повышает огнетушащую эффективность первых и, кроме того, образующиеся при сгорании аэрозольобразующих составов газы можно использовать в качестве энергоносителя для вспушивания порошка и транспортирования его к очагу пожара. Это дает возможность полностью или частично отказаться в установках пожаротушения от применения баллонов, в которых содержится сжатый воздух под высоким давлением.

В техническом решении используется емкость с диоксидом углерода, находящаяся в дежурном режиме под давлением.

Как было отмечено ранее, ингибирующими свойствами в огнетушащей смеси, являющейся комбинированным составом, обладает только порошок. Причем его ингибирующая способность, как было отмечено ранее, зависит от его степени измельчения.

Из описания изобретения непонятна до конца структура полученной ультрадисперсной газоаэрозольной смеси, и какова дисперсность измельченных частиц огнетушащего порошка.

Заявленный способ и устройство предназначены согласно описанию изобретения только для флегматизации пожароопасной среды.

2. Полученная ультрадисперсионная газоаэрозольная смесь, сформированная с помощью насадков в виде распыленного облака или компактной струи для подачи в очаг пожара, имеет такую скорость истечения, при которой ее использование в ручном стволе невозможно по следующим причинам:

Во первых, при таком истечении смеси на выходе из ствола возникает значительная сила реакции струи (http://www.studfiles.ru. Радел 4.2. Вертикальные и наклонные струи. Реакция струи), при которой оператор тушения удержать названный ствол физически не сможет.

Во вторых, ранее было установлено в работе (http://chem21.info. Аэрозоли седиментация-Справочник химика 21, с. 275), что большинство методов разрушения аэрозолей связано с интенсификацией процессов коагуляции, коалесценции и прилипания частиц аэрозолей к поверхностям (твердым стенкам фильтров, к каплям жидкости при искусственном дождевании), а также процессов седиментации (путем изменения скорости и направления потока аэрозоля при инерционном осаждении).

Очевидно, что при такой скорости истечения в ультрадисперсной газоаэрозольной смеси будет наблюдаться интенсивный процесс седиментации.

Это подтверждается данными в работе (http://chem21.info. Аэрозоли седиментация-Справочник химика 21, с. 59), в которой отмечено, что более тонкодисперсные частицы седиментируют в сильных центробежных полях с помощью ультрацентрифуг.

3. Ускорение газового потока до сверхзвукового (М>1) и создание преграды для получения косых скачков уплотнения предъявляют дополнительные требования к прочностным характеристикам элементов конструкции устройства для получения огнетушащей смеси при возникновении возникающих в этом случае ударных волн.

Известна модульная система пожаротушения с вихревым аппаратом формирования газожидкостной смеси (Патент RU №2413554, A62C 35/00 (2006.01), опубл. 10.03.2011).

Сущность изобретения состоит в том, что в системе пожаротушения сосуд крепится кронштейнами к строительной конструкции помещения и имеет устройство сброса газовой фазы, совмещенное с мерным щупом для огнетушащего вещества, и для формирования вихревой газожидкостной смеси оснащен конической камерой смешения с тангенциальным вводом в верхней части посредством гибкого шланга высокого давления рабочего газа из пускового баллона.

Подвод огнетушащего вещества осуществляется по элементу, соосному камере и выполненному в виде конической перфорированной спирали, а подача газожидкостной смеси в центральный трубопровод осуществляется из нижней части камеры, соединенной с устройством слива огнетушащего вещества, совмещенным с предохранительным клапаном. Вертикальный патрубок камеры смешения соединен с устройством залива огнетушащего вещества и сигнализатором давления, а пусковой баллон расположен рядом с емкостью для огнетушащего вещества и оснащен запорно-пусковым устройством. Каждый узел распределительной сети распределяет газожидкостную смесь посредством тройника или устройства распределения специальной конструкции, например камерного типа, а каждый ороситель или блок оросителей снабжен устройством ориентации в одной или двух плоскостях.

Однако такой способ не пригоден для создания комбинированного аэрозолепорошкового состава, так как при движении этого состава через вихревой элемент камеры смешения в центральный трубопровод и далее через распределительную сеть ко всем оросителям происходит интенсивное осаждение твердых частиц, образующихся при сгорании аэрозольгенерирующего топлива и нанопорошка. Причем, чем длиннее будут центральный трубопровод и распределительная сеть, тем больше будут потери активной (ингибирующей) части комбинированного состава.

Эти выводы отмечены в работе (http://chem21.info. Аэрозоли седиментация-Справочник химика 21, с. 271), где отмечено, что газовая диспе