Углеводно-гликолипидные конъюгированные вакцины

Иллюстрации

Показать всеНастоящее изобретение относится к пригодному в медицине соединению общей формулы

,

(XIV)

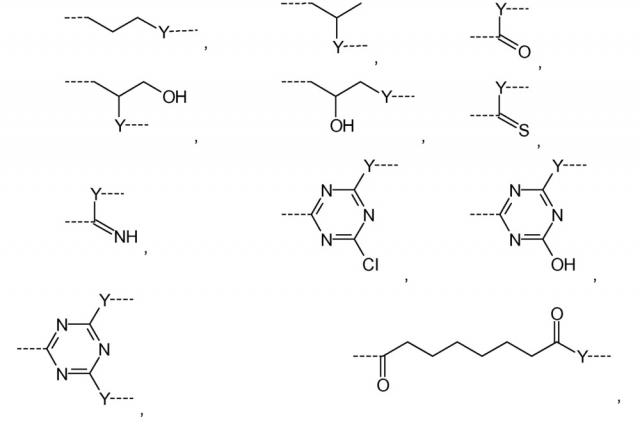

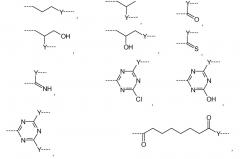

где A представляет собой углеводный антиген из 5-900 мономеров и выбран из бактериального капсульного сахарида, сахарида вирусного гликопротеина, сахаридного антигена споровиков или паразитов, сахаридного антигена патогенных грибков или сахаридного антигена, который является специфичным для раковых клеток, р обозначает 1 или 2, если u обозначает 1, p обозначает 1, 2, 3 или 4, если u обозначает 2, p обозначает 1, 2, 3, 4, 5 или 6, если u обозначает 3, p обозначает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8, если u обозначает 4, 1 ≤ р ≤ 10, если 5 ≤ u ≤ 10, 2 ≤ р ≤ 50, если 11 ≤ u ≤ 100, 20 ≤ р ≤ 200, если 101 ≤ u ≤ 1000, 50 ≤ р ≤ 400, если 1001 ≤ u ≤ 10000, u обозначает число углеводных мономеров углеводного антигена А, L представляет собой -L1-L2-, -L2-, -L2-L3- или -L1-L2-L3-; L1 представляет собой один из следующих остатков:

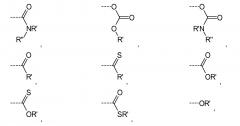

где х обозначает целое число от 1 до 60; Y представляет собой связь, -NH-, -О-, -S-, -S-S-; L2 представляет собой -CH2-, -C2H4-, -C3H6-, -C4H8-, -C5H10-, -C6H12-, -C7H14-, -C8H16-, -C9H18-, -C10H20-, -CH(CH3)-, -C[(CH3)2]-, -CH2-CH(CH3)-, -CH(CH3)-CH2-, -CH(CH3)-C2H4-, -CH2-CH(CH3)-CH2-, -C2H4-CH(CH3)-, -CH2-C[(CH3)2]-, -C[(CH3)2]-CH2-, -CH(CH3)-CH(CH3)-, -C[(C2H5)(CH3)]-, -CH(C3H7)-, -(CH2-CH2-O)n-CH2-CH2-, -CO-CH2-, -CO-C2H4-, -CO-C3H6-, -CO-C4H8-, -CO-C5H10-, -CO-C6H12-, -CO-C7H14-, -CO-C8H16-, -CO-C9H18-, -CO-C10H20-, -CO-CH(CH3)-, -CO-C[(CH3)2]-, -CO-CH2-CH(CH3)-, -CO-CH(CH3)-CH2-, -CO-CH(CH3)-C2H4-, -CO-CH2-CH(CH3)-CH2-, -CO-C2H4-CH(CH3)-, -CO-CH2-C[(CH3)2]-, -CO-C[(CH3)2]-CH2-, -CO-CH(CH3)-CH(CH3)-, -CO-C[(C2H5)(CH3)]-, -CO-CH(C3H7)-, -CO-(CH2-CH2-O)n-CH2-CH2-; n обозначает целое число от 1 до 60; L3 представляет собой -CO-, -O-CO-, -NH-CO-, -NH(C=NH)-, -SO2-, -O-SO2-, -NH-, -NH-CO-CH2-; R* и R# независимо друг от друга представляют собой линейный или разветвленный или циклический насыщенный или ненасыщенный углеводородный остаток, состоящий из от 1 до 30 атомов углерода, причем углеводородный остаток может быть замещен заместителями Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 числом от 1 до 5 и заместители Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 независимо друг от друга представляют собой -OH, -OCH3, -OC2H5, -OC3H7, -O-цикло-C3H5, -OCH(CH3)2, -OC(CH3)3, -OC4H9, -OPh, -OCH2-Ph, -OCPh3, -CH2-OCH3, -C2H4-OCH3, -C3H6-OCH3, -CH2-OC2H5, -C2H4-OC2H5, -C3H6-OC2H5, -CH2-OC3H7, -C2H4-OC3H7, -C3H6-OC3H7, -CH2-O-цикло-C3H5, -C2H4-O-цикло-C3H5, -C3H6-O-цикло-C3H5, -CH2-OCH(CH3)2, -C2H4-OCH(CH3)2, -C3H6-OCH(CH3)2, -CH2-OC(CH3)3, -C2H4-OC(CH3)3, -C3H6-OC(CH3)3, -CH2-OC4H9, -C2H4-OC4H9, -C3H6-OC4H9, -CH2-OPh, -C2H4-OPh, -C3H6-OPh, -CH2-OCH2-Ph, -C2H4-OCH2-Ph, -C3H6-OCH2-Ph, -NO2, -F, -Cl, -Br, -COCH3, -COC2H5, -COC3H7, -CO-цикло-C3H5, -COCH(CH3)2, -COC(CH3)3, -COOH, -COOCH3, -COOC2H5, -COOC3H7, -COO-цикло-C3H5, -COOCH(CH3)2, -COOC(CH3)3, -OOC-CH3, -OOC-C2H5, -OOC-C3H7, -OOC-цикло-C3H5, -OOC-CH(CH3)2, -OOC-C(CH3)3, -CONH2, -CONHCH3, -CONHC2H5, -CONHC3H7, -CONH-цикло-C3H5, -CONH[CH(CH3)2], -CONH[C(CH3)3], -CON(CH3)2, -CON(C2H5)2, -CON(C3H7)2, -CON(цикло-C3H5)2, -CON[CH(CH3)2]2, -CON[C(CH3)3]2, -NHCOCH3, -NHCOC2H5, -NHCOC3H7, -NHCO-цикло-C3H5, -NHCO-CH(CH3)2, -NHCO-C(CH3)3, -NH2, -NHCH3, -NHC2H5, -NHC3H7, -NH-цикло-C3H5, -NHCH(CH3)2, -NHC(CH3)3, -N(CH3)2, -N(C2H5)2, -N(C3H7)2, -N(цикло-C3H5)2, -N[CH(CH3)2]2, -N[C(CH3)3]2, -OCF3, -CH2-OCF3, -C2H4-OCF3, -C3H6-OCF3, -OC2F5, -CH2-OC2F5, -C2H4-OC2F5, -C3H6-OC2F5, -CH2F, -CHF2, -CF3, -CH2Cl, -CH2Br, -CH2-CH2F, -CH2-CHF2, -CH2-CF3, -CH2-CH2Cl, -CH2-CH2Br. Предложено новое соединение, которое может использоваться в вакцинах против инфекционных агентов, экспрессирующих указанный углеводный антиген А. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 5 пр., 10 ил.

Реферат

Настоящее изобретение относится к области синтеза и к биологической оценке нового класса вакцин на основе углеводов. Новые вакцины включают мультимодулярную структуру, которая позволяет применять вакцину ко всему многообразию патогенов. Предложенный способ позволяет получать вакцины против всех патогенов, экспрессирующих иммуногенные углеводные антигены. Поскольку связывания антигенных углеводов с белками не требуется, конъюгированная вакцина является, в частности, термостойкой. Не требуется замораживания, главного недостатка вакцин на белковой основе.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Широкое распространение многих инфекционных заболеваний, таких как инвазивное пневмококковое заболевание (IPD), и повышение резистентности к антибиотикам связанных с ними патогенов вызывает потребность в срочной разработке защитных вакцин. Особенно ввиду того, что существующие вакцины проявляют такие главные недостатки, как непостоянная иммуногенность и отсутствие развития иммунологической памяти.

Вакцины традиционно состоят из аттенуированных патогенов, цельных инактивированных организмов или инактивированных токсинов. Во многих случаях такие подходы являются успешными для индуцирования иммунной защиты, основанной на опосредуемых антителами ответных реакциях. Однако, для некоторых патогенов, например, ВИЧ, HCV, ТБ и малярии, требуется индуцирование клеточно-опосредованного иммунитета (CMI). Неживые вакцины обычно оказываются неэффективными в продуцировании (CMI). Кроме того, хотя живые вакцины могут индуцировать CMI, некоторые живые аттенуированные вакцины могут вызывать заболевания у иммуносупрессивных пациентов.

В отличие от старых вакцин, которые обычно основывались на живых ослабленных или не-реплицирующих инактивированных патогенах, современные вакцины составляются из синтетических рекомбинантных или высокоочищенных субъединичных антигенов. Субъединичные вакцины разработаны для включения только тех антигенов, которые необходимы для защитной иммунизации и считаются более безопасными, чем цельные инактивированные или живые ослабленные вакцины. Однако чистота субъединичных антигенов и отсутствие саморегулирующихся иммуномодуляторных компонентов, связанных с аттенуированными или убитыми вакцинами, часто приводит к ослабленной иммуногенности.

Иммуногенность относительно слабого антигена может быть повышена одновременным или, более обычно, совместным введением антигена с "адъювантом", обычно, веществом, которое не является иммуногенным при введении отдельно, но будет вызывать, увеличивать и/или пролонгировать иммунный ответ на антиген. В отсутствие адъюванта может быть снижен или отсутствовать иммунный ответ, или, хуже, хозяин может лишиться иммуногенности к антигену.

Адъюванты могут быть найдены в группе структурно гетерогенных соединений (Gupta et al., 1993, Vaccine, 11: 293-306). Классически признанные примеры адъювантов включают масляные эмульсии (например, адъювант Фрейнда), сапонины, соли алюминия или кальция (например, квасцы), неионные блок-полимерные поверхностно-активные вещества, липополисахариды (LPS), микобактерии, столбнячный анатоксин и многие другие. Теоретически, каждая молекула или вещество, которые способны благоприятствовать или развивать конкретную ситуацию в каскаде иммунологических событий, приводя в конечном итоге к более ярко выраженному иммунологическому ответу, могут быть определены как адъювант.

Галактозилцерамид (α-GalCer) представляет собой гликолипид, более конкретно, гликозилцерамид, первоначально выделенный из морских грибов Okinawan (Natori et al., Tetrahedron, 50: 2771-2784, 1994), или его синтетический аналог KRN7000 [(2S,3S,4R)-1-O-(α-D-галактозилпиранозил)-2-(N-гексакозаноиламино)-l,3,4-октадекантриол, который может быть поставлен фирмой Pharmaceutical Research Laboratories, Kirin Brewery (Gumna, Japan), или синтезирован, как описано ранее (см., например, Kobayashi et al., 1995, Oncol. Res., 7:529-534; Kawano et al., 1997, Science, 278: 1626-9; Burdin et al., 1998, J. Immunol., 161:3271; Kitamura et al., 1999, J. Exp. Med., 189:1121; патент США № 5936076).

Было показано, что α-GalCer может стимулировать активность природных киллеров (NK) и продуцирование цитокинов природными киллерными T клетками (NKT) и проявлять сильную противоопухолевую активность in vivo (Kawano et al., 1998, Proc. Natl Acad. Sci. USA, 95:5690). После захвата антиген-презентующей клеткой (APC), которая представлена дендритной клеткой (DC) и тому подобное, α-галактозилцерамид помещается на клеточную мембрану белком CD1d аналогичным основной молекуле гистосовместимого комплекса (МСН) класса I. Клетки NKT активируются путем распознавания c использованием TCR (рецептор T клеток) представленного таким образом комплекса CD1d белка и α-галактозилцерамида, который запускает различные иммунные реакции. Было показано, что инвариантные природные киллерные T клетки индуцируют активацию В-клеток, усиливая пролиферацию В-клеток и продуцирование антител (Galli et al., Vaccine, 2003, 21: 2148-S2154; Galli et al., J Exp. Med, 2003, 197: 1051-1057).

Эти исследования открывают возможность того, чтобы α-GalCer мог играть в равной степени важную роль в преодолении не только врожденного иммунитета, опосредуемого NKT клетками, но также адаптивного иммунитета, опосредуемого В-клетками, хелперными Т-клетками (Th) и цитотоксическими Т-клетками (Тс). Недавно было показано, что α-GalCer действует как адъювант для множества совместно вводимых белковых антигенов и сахаридных антигенов (W003/009812).

Имеющаяся до настоящего времени методика характеризуется одновременным использованием вакцины и адъюванта, что продуцирует желаемую иммуногенность. Главным недостатком вакцин на основе белков, когда необходима конъюгация антигенных углеводов с белками, является то, что вакцина не является, в частности, термостойкой, и требуется замораживание вакцины. Более того, использование, по крайней мере, двух компонентов для достижения достаточной вакцинации также является значительным недостатком, поскольку процедура введения является довольно сложной, например, с точки зрения времени, когда вводимый адъювант является обязательным для достижения желаемой иммуногенности (WO03009812).

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Для выполнения данных требований и для преодоления недостатков существующих в настоящее время вакцин в настоящем изобретении представлен новый тип конъюгированной вакцины, в которой углеводный антиген ковалентно связан с гликолипидным адъювантом.

Защита от инфекционных заболеваний обеспечивается путем нейтрализации факторов вирулентности или опсонизирующих антител. Антитела (Ab) должны быть направлены против углеводного антигена патогена, например, из капсул, составленных из полисахаридов или вирусных гликопротеинов. Следовательно, идеальная эффективная вакцина должна индуцировать высокую аффинность и комплемент-фиксирующие анти-углеводные антитела. Это в действительности достигается конъюгатами по настоящему изобретению.

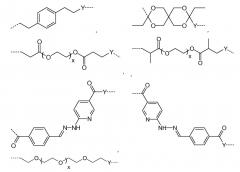

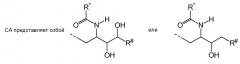

Новые углеводно-гликолипидные конъюгированные производные в соответствии с настоящим изобретением представлены следующей общей формулой (I). Неожиданно было обнаружено, что чрезвычайно сильная и стабильная вакцина может быть получена, когда полисахаридный антиген связывается через линкер и углеводный фрагмент с церамидным фрагментом. Таким образом, настоящее изобретение относится к соединениям общей формулы (I)

A[L-CH-CA]p

(I)

где

A представляет собой углеводный антиген, состоящий из от 1 до 10000 углеводных мономеров, где углеводные мономеры углеводного антигена необязательно модифицированы таким образом, чтобы содержать группы амидную, карбонатную, карбаматную, карбонильную, тиокарбонильную, карбокси, тиокарбокси, сложноэфирную, сложную тиоэфирную, простую эфирную, эпокси, гидроксиалкильную, алкиленильную, фениленовую, алкенильную, имино, имидную, изомочевины, тиокарбаматную, тиомочевины и/или мочевины,

р обозначает число остатков –L-CH-CA, которые связаны с углеводным антигеном A, и

p обозначает целое число, определяемое следующим образом:

p обозначает 1 или 2, если u обозначает 1

p обозначает 1, 2, 3 или 4, если u обозначает 2

p обозначает 1, 2, 3, 4, 5 или 6, если u обозначает 3

p обозначает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8, если u обозначает 4

1 ≤ р ≤ 10, если 5 ≤ u ≤ 10

2 ≤ р ≤ 50, если 11 ≤ u ≤ 100

20 ≤ р ≤ 200, если 101 ≤ u ≤ 1000

50 ≤ р ≤ 400, если 1001 ≤ u ≤ 10000

u обозначает число углеводных мономеров углеводного антигена А

L представляет собой -L1-L2-, -L2-, -L2-L3- или -L1-L2-L3-;

L1 представляет собой один из следующих остатков:

где х обозначает целое число от 1 до 60;

Y представляет собой связь, -NH-, -О-, -S-;

L2 представляет собой -CH2-, -C2H4-, -C3H6-, -C4H8-, -C5H10-, -C6H12-, -C7H14-, -C8H16-, -C9H18-, -C10H20-, -CH(CH3)-, -C[(CH3)2]-, -CH2-CH(CH3)-, -CH(CH3)-CH2-, -CH(CH3)-C2H4-, -CH2-CH(CH3)-CH2-, -C2H4-CH(CH3)-, -CH2-C[(CH3)2]-, -C[(CH3)2]-CH2-, -CH(CH3)-CH(CH3)-, -C[(C2H5)(CH3)]-, -CH(C3H7)-, -(CH2-CH2-O)n-CH2-CH2-, -CO-CH2-, -CO-C2H4-, -CO-C3H6-, -CO-C4H8-, -CO-C5H10-, -CO-C6H12-, -CO-C7H14-, -CO-C8H16-, -CO-C9H18-, -CO-C10H20-, -CO-CH(CH3)-, -CO-C[(CH3)2]-, -CO-CH2-CH(CH3)-, -CO-CH(CH3)-CH2-, -CO-CH(CH3)-C2H4-, -CO-CH2-CH(CH3)-CH2-, -CO-C2H4-CH(CH3)-, -CO-CH2-C[(CH3)2]-, -CO-C[(CH3)2]-CH2-, -CO-CH(CH3)-CH(CH3)-, -CO-C[(C2H5)(CH3)]-, -CO-CH(C3H7)-, -CO-(CH2-CH2-O)n-CH2-CH2-;

n обозначает целое число от 1 до 60;

L3 представляет собой -CO-, -O-CO-, -NH-CO-, -NH(C=NH)-, -SO2-, -O-SO2-;

CH представляет собой моносахарид, дисахарид или трисахарид;

R* и R# независимо друг от друга представляют собой линейный или разветвленный или циклический замещенный или незамещенный насыщенный или ненасыщенный углеводородный остаток, состоящий из от 1 до 30 атомов углерода;

и энантиомерам, стереоизомерным формам, смесям энантиомеров, диастереомерам, смесям диастереомеров, пролекарствам, гидратам, сольватам, таутомерам и рацематам указанных выше соединений и их фармацевтически приемлемым солям.

Aнтиген

A представляет собой углеводный антиген, состоящий из от 1 до 10000 углеводных мономеров.

Термин “антиген”, используемый в описании, относится к веществу, которое после попадания в организм людей и животных вызывает специфический иммунный ответ. Это проявляется либо в образовании антител (гуморальный ответ) и развитии клеточно-опосредованного иммунитета (клеточный иммунный ответ), либо в специфической иммунной толерантности. В зависимости от того, требуется ли для иммунного ответа участие Т-лимфоцитов (Т клеток) или нет, он называется тимусзависимым или –независимым антигеном. Предпосылкой иммунного ответа (для иммуногенности антигена) является то, что антиген признается организмом как инородный, что он имеет молекулярный вес, по крайней мере, 1000, и что он принадлежит к классу белков или полисахаридов, редко дезоксирибонуклеиновых кислот или липидов. Более сложные структуры, такие как бактерии, вирусы или эритроциты (крупнодисперсные антигены) обычно являются более эффективными антигенами. На молекулярном уровне антиген характеризуется его способностью быть "связью" на антиген-связывающем участке антитела.

Инородные вещества, которые стимулируют иммунный ответ не сами по себе, но при химическим связывании с иммуногенными макромолекулами, называются гаптенами. Для эффективности иммуногенных антигенов определяющим является путь введения (разовая или многократная доза, дозирование внутрикожно или внутривенно, со вспомогательным средством или без него). Повторные атаки таких же антигенов ускоряют иммунный ответ и могут приводить в результате к наиболее неблагоприятному варианту специфической гиперчувствительности (аллергии, когда антигены часто называют аллергенами). В присутствии больших количеств антигена или хронических устойчивых количеств антигена может происходить образование растворимых иммунных комплексов, которые могут вызывать анафилаксию.

Иммуноген представляет собой специфический вид антигена. Иммуногеном является вещество, которое при введении способно само по себе вызывать адаптивный иммунный ответ. Иммуноген способен вызывать иммунный ответ, тогда как антиген способен объединяться с продуктами иммунного ответа, как только они вырабатываются. Иммуногенностью является способность индуцировать гуморальный и/или опосредуемый клетками иммунный ответ.

Термин “антиген” может быть кратко описан как вещество, принадлежащее к классу белков или полисахаридов, обычно включающих части (слои, капсулы, клеточные стенки, жгутики, волокна и токсины) бактерий, вирусов и других микроорганизмов, а также редко дезоксирибонуклеиновых кислот или липидов, более мелких молекул или ионов (гаптены), которые распознаются организмом людей и животных как инородные и которые могут вызывать после попадания в организм людей и животных специфический иммунный ответ, который включает гуморальный и/или клеточный иммунный ответ, приводящий к образованию антител (гуморальный ответ) и/или развитию опосредуемого клетками иммунитета (клеточный ответ), где указанные антитела могут приводить к специфическому связыванию антигена.

В частности, термин “антиген” может быть описан как вещество, которое распознается как инородное организмом людей и животных и которое может вызывать после попадания в организм людей и животных специфический иммунный ответ, который включает гуморальный и/или клеточный иммунный ответ.

Предпочтительно, А представляет собой изолированный, полусинтетический или синтетический углеводный антиген. Изолированный углеводный антиген состоит из от 1 до 10000 углеводных мономеров, предпочтительно, от 10 до 5000 углеводных мономеров и, более предпочтительно, от 20 до 3000. Полусинтетический углеводный антиген, предпочтительно, состоит из от 1 до 1000 углеводных мономеров, более предпочтительно, от 5 до 900, и, еще более предпочтительно, от 10 до 800 углеводных мономеров, и синтетический углеводный антиген, предпочтительно, состоит из от 1 до 1000 углеводных мономеров, более предпочтительно, от 5 до 900, и, еще более предпочтительно, от 10 до 800 углеводных мономеров.

Антигены и особенно изолированные антигены обычно представляют собой смеси антигенов, имеющих определенный диапазон углеводных мономеров, так что термин “антиген, состоящий из 500 углеводных мономеров”, относится к смеси антигенов, имеющих в среднем число 500 углеводных мономеров. Такая смесь могла бы содержать 10% антигенов в среднем с числом 450–470 углеводных мономеров, 10% антигенов с 530–550 углеводными мономерами, 20% антигенов с 471–490 углеводными мономерами, 20% с 510–529 углеводными мономерами и 40% антигенов с числом 491-509 углеводных мономеров.

Предпочтительно, углеводные мономеры принадлежат к гептозам, гексозам, пентозам, тетрозам или сиаловым кислотам, в которых углеводные мономеры соединены друг с другом посредством α/β гликозидных связей, которые относятся к группе, состоящей из 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5 или 2,6 гликозидных связей. Углеводными мономерами также, более конкретно, могут быть производные пептидогликанов, такие как N-ацетилмурамовая кислота, N-ацетил-D-глюкозамин или N-ацетилталозаминуроновая кислота.

Некоторые из гидроксильных групп (-OH) углеводных мономеров антигена A независимо друг от друга могут быть замещены следующими заместителями -CH3, -C2H5, -SO3H, -SO3-, -CH2-COOH, -CH2-COO-, -C2H4-COOH, -C2H4-COO-, или некоторые из гидроксильных групп (-ОН) углеводных мономеров могут быть замещены следующими группами:

-H, -O-CH3, -O-SO3H, -O-SO3-, -CH3, -NH2, -NH-CO-CH3, -O-CH2-COOH, -O-CH2-COO-, -O-C2H4-COOH, -O-C2H4-COO-, -NH-SO3H, -NH-SO3-,

где

q обозначает целое число от 1 до 4, и

R′, R″ и R″′ независимо друг от друга представляют собой один из следующих остатков:

-H, -CH3, -C2H5, -C3H7, -цикло-C3H5, -CH(CH3)2, -C(CH3)3, -C4H9, -Ph, -CH2-Ph, -CH2-OCH3, -C2H4-OCH3, -C3H6-OCH3, -CH2-OC2H5, -C2H4-OC2H5, -C3H6-OC2H5, -CH2-OC3H7, -C2H4-OC3H7, -C3H6-OC3H7, -CH2-O-цикло-C3H5, -C2H4-O-цикло-C3H5, -C3H6-O-цикло-C3H5, -CH2-OCH(CH3)2, -C2H4-OCH(CH3)2, -C3H6-OCH(CH3)2, -CH2-OC(CH3)3, -C2H4-OC(CH3)3, -C3H6-OC(CH3)3, -CH2-OC4H9, -C2H4-OC4H9, -C3H6-OC4H9, -CH2-OPh, -C2H4-OPh, -C3H6-OPh, -CH2-OCH2-Ph, -C2H4-OCH2-Ph, -C3H6-OCH2-Ph.

Данные группы являются встречающимися в природе заместителями, которые могут быть в углеводных антигенах.

Таким образом, углеводные мономеры углеводного антигена могут быть необязательно модифицированы или могут быть модифицированы таким образом, чтобы содержать группы амида, карбоната, карбамата, карбонила, карбокси, тиокарбокси, сложного эфира, сложного тиоэфира, простого эфира, эпокси, гидроксиалкила, алкиленила, фенилена, алкенила, имино, имида, изомочевины, тиокарбамата, тиомочевины и/или мочевины.

Термин “гидроксиалкил” относится, предпочтительно, к линейным или разветвленным С1-С4 гидроксиалкильным остаткам, которые содержат всего 1-4 атома углерода, включая углеродные атомы разветвлений, в которых один из атомов водорода замещен гидроксильной группой, таким как

-CH2OH, -C2H4OH, -CHOHCH3, -CH2CH2CH2OH, -CH2CHOHCH3, -CHOHCH2CH3, -цикло-C3H4OH, -COH(CH3)2, -CH(CH3)CH2OH, -CH2CH2CH2CH2OH, -CH2CH2CHOHCH3, -CH2CHOHCH2CH3, -CHOHCH2CH2CH3, -C(CH3)2CH2OH, -CHOH-CH(CH3)2, -CH(CH3)-CHOHCH3, -CCH3OH-C2H5, -CH2-C(CH3)2OH.

Используемый в описании термин “алкенил” относится, предпочтительно, к линейному или разветвленному С2-С8-алкенилу, такому как

-CH=CH2, -CH2-CH=CH2, -C(CH3)=CH2, -CH=CH-CH3, -C2H4-CH=CH2, -CH=CH-C2H5, -CH2-C(CH3)=CH2, -CH(CH3)-CH=CH, -CH=C(CH3)2, -C(CH3)=CH-CH3, -CH=CH-CH=CH2, -C3H6-CH=CH2, -C2H4-CH=CH-CH3, -CH2-CH=CH-C2H5, -CH=CH-C3H7, -CH2-CH=CH-CH=CH2, -CH=CH-CH=CH-CH3, -CH=CH-CH2-CH=CH2, -C(CH3)=CH-CH=CH2, -CH=C(CH3)-CH=CH2, -CH=CH-C(CH3)=CH2, -C2H4-C(CH3)=CH2, -CH2-CH(CH3)-CH=CH2, -CH(CH3)-CH2-CH=CH2, -CH2-CH=C(CH3)2, -CH2-C(CH3)=CH-CH3, -CH(CH3)-CH=CH-CH3, -CH=CH-CH(CH3)2, -CH=C(CH3)-C2H5, -C(CH3)=CH-C2H5, -C(CH3)=C(CH3)2, -C(CH3)2-CH=CH2, -CH(CH3)-C(CH3)=CH2, -C(CH3)=CH-CH=CH2, -CH=C(CH3)-CH=CH2, -CH=CH-C(CH3)=CH2, -C4H8-CH=CH2, -C3H6-CH=CH-CH3, -C2H4-CH=CH-C2H5, -CH2-CH=CH-C3H7, -CH=CH-C4H9, -C3H6-C(CH3)=CH2, -C2H4-CH(CH3)-CH=CH2, -CH2-CH(CH3)-CH2-CH=CH2, -CH2-CH=CH-CH3, -CH(CH3)-C2H4-CH=CH2, -C2H4-CH=C(CH3)2, -C2H4-C(CH3)=CH-CH3, -CH2-CH(CH3)-CH=CH-CH3, -CH(CH3)-CH2-CH=CH-CH3, -C(C4H9)=CH2, -CH2-CH=CH-CH(CH3)2, -CH2-CH=C(CH3)-C2H5, -CH2-C(CH3)=CH-C2H5, -CH(CH3)-CH=CH-C2H5, -CH=CH-CH2-CH(CH3)2, -CH=CH-CH(CH3)-C2H5, -CH=C(CH3)-C3H7, -C(CH3)=CH-C3H7, -CH2-CH(CH3)-C(CH3)=CH2, -CH(CH3)-CH2-C(CH3)=CH2, -CH(CH3)-CH(CH3)-CH=CH2, -CH2-C(CH3)2-CH=CH2, -C(CH3)2-CH2-CH=CH2, -CH2-C(CH3)=C(CH3)2, -CH(CH3)-CH=C(CH3)2, -C(CH3)2-CH=CH-CH3, -CH(CH3)-C(CH3)=CH-CH3, -CH=C(CH3)-CH(CH3)2, -C(CH3)=CH-CH(CH3)2, -C(CH3)=C(CH3)-C2H5, -CH=CH-C(CH3)3, -C(CH3)2-C(CH3)=CH2, -CH(C2H5)-C(CH3)=CH2, -C(CH3)(C2H5)-CH=CH2, -CH(CH3)-C(C2H5)=CH2, -CH2-C(C3H7)=CH2, -CH2-C(C2H5)=CH-CH3, -CH(C2H5)-CH=CH-CH3, -C(C3H7)=CH-CH3, -C(C2H5)=CH-C2H5, -C(C2H5)=C(CH3)2, -C[C(CH3)3]=CH2, -C[CH(CH3)(C2H5)]=CH2, -C[CH2-CH(CH3)2]=CH2, -C2H4-CH=CH-CH=CH2, -CH2-CH=CH-CH2-CH=CH2, -CH=CH-C2H4-CH=CH2, -CH2-CH=CH-CH=CH-CH3, -CH=CH-CH2-CH=CH-CH3, -CH=CH-CH=CH-C2H5, -CH2-CH=CH-C(CH3)=CH2, -CH2-CH=C(CH3)-CH=CH2, -CH2-C(CH3)=CH-CH=CH2, -CH(CH3)-CH=CH-CH=CH2, -CH=CH-CH2-C(CH3)=CH2, -CH=CH-CH(CH3)-CH=CH2, -CH=C(CH3)-CH2-CH=CH2, -C(CH3)=CH-CH2-CH=CH2, -CH=CH-CH=C(CH3)2, -CH=CH-C(CH3)=CH-CH3, -CH=C(CH3)-CH=CH-CH3, -C(CH3)=CH-CH=CH-CH3, -CH=C(CH3)-C(CH3)=CH2, -C(CH3)=CH-C(CH3)=CH2, -C(CH3)=C(CH3)-CH=CH2, -CH=CH-CH=CH-CH=CH2, -C5H10-CH=CH2, -C4H8-CH=CH-CH3, -C3H6-CH=CH-C2H5, -C2H4-CH=CH-C3H7, -CH2-CH=CH-C4H9, -C4H8-C(CH3)=CH2, -C3H6-CH(CH3)-CH=CH2, -C2H4-CH(CH3)-CH2-CH=CH2, -CH2-CH(CH3)-C2H4-CH=CH2, -C3H6-CH=C(CH3)2, -C3H6-C(CH3)=CH-CH3, -C2H4-CH(CH3)-CH=CH-CH3, -CH2-CH(CH3)-CH2-CH=CH-CH3, -C2H4-CH=CH-CH(CH3)2, -C2H4-CH=C(CH3)-C2H5, -C2H4-C(CH3)=CH-C2H5, -CH2-CH(CH3)-CH=CH-C2H5, -CH2-CH=CH-CH2-CH(CH3)2, -CH2-CH=CH-CH(CH3)-C2H5, -CH2-CH=C(CH3)-C3H7, -CH2-C(CH3)=CH-C3H7, -C2H4-CH(CH3)-C(CH3)=CH2, -CH2-CH(CH3)-CH2-C(CH3)=CH2, -CH2-CH(CH3)-CH(CH3)-CH=CH2, -C2H4-C(CH3)2-CH=CH2, -CH2-C(CH3)2-CH2-CH=CH2, -C2H4-C(CH3)=C(CH3)2, -CH2-CH(CH3)-CH=C(CH3)2, -CH2-C(CH3)2-CH=CH-CH3, -CH2-CH(CH3)-C(CH3)=CH-CH3, -CH2-CH=C(CH3)-CH(CH3)2, -CH2-C(CH3)=CH-CH(CH3)2, -CH2-C(CH3)=C(CH3)-C2H5, -CH2-CH=CH-C(CH3)3, -CH2-C(CH3)2-C(CH3)=CH2, -CH2-CH(C2H5)-C(CH3)=CH2, -CH2-C(CH3)(C2H5)-CH=CH2, -CH2-CH(CH3)-C(C2H5)=CH2, -C2H4-C(C3H7)=CH2, -C2H4-C(C2H5)=CH-CH3, -CH2-CH(C2H5)-CH=CH-CH3, -CH2-C(C4H9)=CH2, -CH2-C(C3H7)=CH-CH3, -CH2-C(C2H5)=CH-C2H5, -CH2-C(C2H5)=C(CH3)2, -CH2-C[C(CH3)3]=CH2, -CH2-C[CH(CH3)(C2H5)]=CH2, -CH2-C[CH2-CH(CH3)2]=CH2, -C3H6-CH=CH-CH=CH2, -C2H4-CH=CH-CH2-CH=CH2, -CH2-CH=CH-C2H4-CH=CH2, -C2H4-CH=CH-CH=CH-CH3, -CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH3, -CH2-CH=CH-CH=CH-C2H5, -C2H4-CH=CH-C(CH3)=CH2, -C2H4-CH=C(CH3)-CH=CH2, -C2H4-C(CH3)=CH-CH=CH2, -CH2-CH(CH3)-CH=CH-CH=CH2, -CH2-CH=CH-CH2-C(CH3)=CH2, -CH2-CH=CH-CH(CH3)-CH=CH2, -CH2-CH=C(CH3)-CH2-CH=CH2, -CH2-C(CH3)=CH-CH2-CH=CH2, -CH2-CH=CH-CH=C(CH3)2, -CH2-CH=CH-C(CH3)=CH-CH3, -CH2-CH=C(CH3)-CH=CH-CH3, -CH2-C(CH3)=CH-CH=CH-CH3, -CH2-CH=C(CH3)-C(CH3)=CH2, -CH2-C(CH3)=CH-C(CH3)=CH2, -CH2-C(CH3)=C(CH3)-CH=CH2, -CH2-CH=CH-CH=CH-CH=CH2, -C6H12-CH=CH2, -C5H10-CH=CH-CH3, -C4H8-CH=CH-C2H5, -C3H6-CH=CH-C3H7, -C2H4-CH=CH-C4H9, -C5H10-C(CH3)=CH2, -C4H8-CH(CH3)-CH=CH2, -C3H6-CH(CH3)-CH2-CH=CH2, -C2H4-CH(CH3)-C2H4-CH=CH2, -C4H8-CH=C(CH3)2, -C4H8-C(CH3)=CH-CH3, -C3H6-CH(CH3)-CH=CH-CH3, -C2H4-CH(CH3)-CH2-CH=CH-CH3, -C3H6-CH=CH-CH(CH3)2, -C3H6-CH=C(CH3)-C2H5, -C3H6-C(CH3)=CH-C2H5, -C2H4-CH(CH3)-CH=CH-C2H5, -C2H4-CH=CH-CH2-CH(CH3)2, -C2H4-CH=CH-CH(CH3)-C2H5, -C2H4-CH=C(CH3)-C3H7, -C2H4-C(CH3)=CH-C3H7, -C3H6-CH(CH3)-C(CH3)=CH2, -C2H4-CH(CH3)-CH2-C(CH3)=CH2, -C2H4-CH(CH3)-CH(CH3)-CH=CH2, -C3H6-C(CH3)2-CH=CH2, -C2H4-C(CH3)2-CH2-CH=CH2, -C3H6-C(CH3)=C(CH3)2, -C2H4-CH(CH3)-CH=C(CH3)2, -C2H4-C(CH3)2-CH=CH-CH3, -C2H4-CH(CH3)-C(CH3)=CH-CH3, -C2H4-CH=C(CH3)-CH(CH3)2, -C2H4-C(CH3)=CH-CH(CH3)2, -C2H4-C(CH3)=C(CH3)-C2H5, -C2H4-CH=CH-C(CH3)3, -C2H4-C(CH3)2-C(CH3)=CH2, -C2H4-CH(C2H5)-C(CH3)=CH2, -C2H4-C(CH3)(C2H5)-CH=CH2, -C2H4-CH(CH3)-C(C2H5)=CH2, -C3H6-C(C3H7)=CH2, -C3H6-C(C2H5)=CH-CH3, -C2H4-CH(C2H5)-CH=CH-CH3, -C2H4-C(C4H9)=CH2, -C2H4-C(C3H7)=CH-CH3, -C2H4-C(C2H5)=CH-C2H5, -C2H4-C(C2H5)=C(CH3)2, -C2H4-C[C(CH3)3]=CH2, -C2H4-C[CH(CH3)(C2H5)]=CH2, -C2H4-C[CH2-CH(CH3)2]=CH2, -C4H8-CH=CH-CH=CH2, -C3H6-CH=CH-CH2-CH=CH2, -C2H4-CH=CH-C2H4-CH=CH2, -C3H6-CH=CH-CH=CH-CH3, -C2H4-CH=CH-CH2-CH=CH-CH3, -C2H4-CH=CH-CH=CH-C2H5, -C3H6-CH=CH-C(CH3)=CH2, -C3H6-CH=C(CH3)-CH=CH2, -C3H6-C(CH3)=CH-CH=CH2, -C2H4-CH(CH3)-CH=CH-CH=CH2, -C2H4-CH=CH-CH2-C(CH3)=CH2, -C2H4-CH=CH-CH(CH3)-CH=CH2, -C2H4-CH=C(CH3)-CH2-CH=CH2, -C2H4-C(CH3)=CH-CH2-CH=CH2, -C2H4-CH=CH-CH=C(CH3)2, -C2H4-CH=CH-C(CH3)=CH-CH3, -C2H4-CH=C(CH3)-CH=CH-CH3, -C2H4-C(CH3)=CH-CH=CH-CH3, -C2H4-CH=C(CH3)-C(CH3)=CH2, -C2H4-C(CH3)=CH-C(CH3)=CH2, -C2H4-C(CH3)=C(CH3)-CH=CH2 и -C2H4-CH=CH-CH=CH-CH=CH2,

Используемый в описании термин “алкенил” относится, предпочтительно, к «линейному или разветвленному С1-С4 алкенилу», такому как

Предпочтительными примерами модифицированных гидроксильных групп углеводных мономеров углеводного антигена А являются

Модифицированные гидроксильные группы углеводных мономеров углеводного антигена А могут образовываться путем активирования углеводного антигена, чтобы связывать остатки –L-CH-CA с углеводным антигеном. Поскольку не все активированные группы углеводного антигена после этого связываются с одним из остатков –L-CH-CA, остаются активированные группы углеводного антигена, которые не преобразуются в линкерную связь (A-L) антигена. Такие активированные, но не преобразованные группы углеводного антигена обычно гидролизуются во время обработки комплекса A[L-CHCA]p и остаются на углеводном антигене А в виде групп амида, карбоната, карбамата, карбонила, тиокарбонила, карбокси, тиокарбокси, сложного эфира, сложного тиоэфира, простого эфира, эпокси, гидроксиалкила, алкиленила, фенилена, алкенила, имино, имида, изомочевины, тиокарбамата, тиомочевины и/или мочевины.

Это означает, что, когда углеводный антиген A активируется, образуя ковалентную связь с остатками –L-CH-CA, первоначально изолированный или синтезированный антиген модифицируется таким образом, чтобы содержать такие группы амида, карбоната, карбамата, карбонила, тиокарбонила, карбокси, тиокарбокси, сложного эфира, сложного тиоэфира, простого эфира, эпокси, гидроксиалкила, алкиленила, фенилена, акенила, имино, имида, изомочевины, тиокарбамата, тиомочевины и/или мочевины.

Только в случае, когда остаток –L-CH-CA активируется на L-конце, образуя ковалентную связь с углеводным антигеном А, функциональные группы углеводного антигена А, которые не связываются с остатками –L-CН-СA, остаются неизменными.

Обычно углеводный антиген состоит из множества углеводных мономеров, в которых каждый углеводный мономер имеет дополнительно более чем одну функциональную группу, которая могла бы использоваться для ковалентного связывания остатка –L-CH-CА, таким образом, более одного остатка –L-CH-CA и обычно большее число остатков –L-CH-CA связываются с углеводным антигеном А. Специалисту понятно, что чем больше остатков –L-CH-CA может связываться с одним углеводным антигеном, тем больше углеводных мономеров содержится в указанном углеводном антигене. Например, углеводный антиген, состоящий из 2 (u=2) углеводных мономеров, может содержать 1, 2, 3 или 4 остатка –L-CH-CA, при этом углеводный антиген, состоящий из 50 (u=50) углеводных мономеров, мог бы содержать в диапазоне между 2 и 50 остатков –L-CH-CA, а углеводный антиген, состоящий из 3000 (u=3000) углеводных мономеров, мог бы содержать в интервале между 50 и 400 остатков –L-CH-CA.

Метод связывания представлен целым числом p. p обозначает число остатков –L-CH-CA, которые связаны с углеводным антигеном А.

р обозначает целое число от 1 до (Φ*u), где Φ представляет собой следующие целые числа:

Φ=2 (если u обозначает от 1 до 4); Φ=1 (если u обозначает от 5 до 10); Φ=0,5 (если u обозначает от 11 до 100); Φ=0,2 (если u обозначает от 101 до 1000); Φ=0,04 (если u обозначает от 1001 до 10000); где u обозначает число углеводных мономеров углеводного антигена A.

Согласно еще одному предпочтительному воплощению изобретения p обозначает целое число и определяется следующим образом:

p обозначает 1 или 2, если u обозначает 1

p обозначает 1, 2, 3 или 4, если u обозначает 2

p обозначает 1, 2, 3, 4, 5 или 6, если u обозначает 3

p обозначает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8, если u обозначает 4

1 ≤ р ≤ 10, если 5 ≤ u ≤ 10

2 ≤ р ≤ 50, если 11 ≤ u ≤ 100

20 ≤ р ≤ 200, если 101 ≤ u ≤ 1000

50 ≤ р ≤ 400, если 1001 ≤ u ≤ 10000,

где u обозначает собой число углеводных мономеров углеводного антигена А

В предпочтительном воплощении данного изобретения р обозначает целое число, попадающее в интервал 0,02u ≤ p ≤ (0,7u+3), при условии, что p ≥ 1, где u обозначает целое число от 1 до 10000, представляя общее число углеводных мономеров в углеводном антигене A.

Для того чтобы связать линкер L или, соответственно, фрагмент –L-CH-CA с углеводным антигеном, возможны два пути. С одной стороны, антиген мог бы быть активирован и затем подвергнут взаимодействию с линкером L или фрагментом –L-CH-CA или, с другой стороны, линкер L мог бы быть активирован и затем подвергнут взаимодействию с антигеном.

В случае, когда линкер L активируют для того, чтобы образовать ковалентную связь с углеводным антигеном, число р фрагментов –L-CH-CA, присутствующих в углеводном антигене, зависит от молярных эквивалентов фрагментов –L-CH-CA относительно числа u углеводных мономеров, присутствующих в углеводном антигене. Так, если u=100, т.е. углеводный антиген А состоит из 100 углеводных мономеров, один молярный эквивалент фрагмента –L-CH-CA означает, что каждый углеводный антиген А несет только один фрагмент –L-CH-CA, при этом 50 молярных эквивалентов фрагмента –L-CH-CA означает, что в среднем каждый второй углеводный мономер углеводного антигена А имеет один фрагмент –L-CH-CA, тогда как 200 молярных эквивалентов означает, что в среднем каждый углеводный мономер углеводного антигена А имеет два фрагмента –L-CH-CA.

В случае, если активируется углеводный антиген А, а не линкер L, углеводный антиген обычно содержит большее число активированных групп, которые теоретически все могут образовывать ковалентную связь с линкером L или, соответственно, с фрагментом –L-CH-CA. Обычно не все активированные группы углеводного антигена А реагируют с линкером L или, соответственно, с фрагментом –L-CH-CA, таким образом, после взаимодействия с линкером L или, соответственно, с фрагментом –L-CH-CA в углеводном антигене остаются несколько активированных групп. Данные остающиеся активированные группы обычно взаимодействуют в процессе обработки продукта реакции активированного углеводного антигена с линкером L или, соответственно, с фрагментом –L-CH-CA. Таким образом, в процессе обработки эти оставшиеся активированные группы углеводного антигена А, например, гидролизуются, окисляются, изомеризуются, циклизуются и/или конденсируются. В процессе обработки и, особенно, в процессе водной обработки оставшиеся активированные группы, например, преобразуются в группы амида, карбоната, карбамата, карбонила, тиокарбонила, карбокси, тиокарбокси, сложного эфира, сложного тиоэфира, простого эфира, эпокси, гидроксиалкила, алкиленила, фенилена, акенила, имино, имида, изомочевины, тиокарбамата, тиомочевины и/или мочевины.

Активированными группами, которые могут преобразовываться в группы амида, карбоната, карбамата, карбонила, тиокарбонила, карбокси, тиокарбокси, сложного эфира, сложного тиоэфира, простого эфира, эпокси, гидроксиалкила, алкиленила, фенилена, алкенила, имино, имида, изомочевины, тиокарбамата, тиомочевины и мочевины, являются, например, группы циано, хлор, бром, йод, азидо, имино, винильная, стирильная и алкильная группы, ангидриды, оксираны, цианаты, изоцианаты, тиоцианаты, изотиоцианаты, триазины и особенно 1,3,5-триазины, имидазолы, простые метоксиэфиры, а также сульфонильные группы, такие как пара-толуолсульфонил (Ts-), трифторметансульфонил (Tf-, CF3SO2-), бензолсульфонил (C6H5SO2-) или метансульфонил (Ms-).

Далее представлены более конкретные примеры таких активированных групп. Способ активирования, предусматривающий модификацию функциональных групп углеводных мономеров углеводного антигена, может приводить к образованию активированных фрагментов, которые ковалентно связываются с гетероатомами (N, O, S) функциональных групп углеводного антигена, в котором активированные фрагменты, предпочтительно, принадлежат к следующей группе, включающей или состоящей из:

-N3, -CN, -CH2-CH=CH2, -CH=CH2, -OCH3, -Cl, -Br, -I, -OCN, -NCO, -SCN, -NCS, -CO-O-CO-CH3, -СO-O-CO-C2H5,

где х обозначает целое число от 1 до 60.

Таким образом, модификация углеводных мономеров углеводного антигена подразумевает также, что углеводные мономеры включают или содержат группы амида, карбоната, карбамата, карбонила, тиокарбонила, карбокси, тиокарбокси, сложного эфира, сложного тиоэфира, простого эфира, эпокси, гидроксиалкила, алкиленила, фенилена, алкенила, имино, имида, изомочевины, тиокарбамата, тиомочевины и/или мочевины. Это означает, что модификация углеводных мономеров углеводного антигена А подразумевает, что функциональные группы углеводных мономеров модифицируются в группы амида, карбоната, карбамата, карбонила, тиокарбонила, карбокси, тиокарбокси, сложного эфира, сложного тиоэфира, простого эфира, эпокси, гидроксиалкила, алкиленила,