Способ создания защитной полосы зеленых насаждений в пространстве одного или группы близко расположенных стационарных организованных источников выбросов

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к промышленной экологии и может быть использовано при пространственной планировке и проектировании систем озеленения и благоустройства. Способ создания защитной полосы зеленых насаждений в пространстве одного или группы близко расположенных организованных источников выбросов содержит процедуры подбора комбинации многолетних зеленых насаждений и их высаживания по периметру предприятия, и ввода предварительных процедур научно-обоснованного расчета наилучшего местоположения защитной полосы растений для более эффективного рассеивания и ассимиляции загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, включая нейтрализацию физического воздействия. Способом обеспечивается максимальное поглощение, аккумулирование, ассимиляция и нейтрализация комплексного негативного химического и физического воздействия выбросов зелеными насаждениями в сочетании с проявлением благоприятных эффектов растений (фитонцидного, аэрационного, декоративного) и улучшением общей экологической ситуации. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 17 табл.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к промышленной экологии и может быть использовано при пространственной планировке и проектировании систем озеленения и благоустройства в целях охраны воздушной среды, обеспечения санитарно-гигиенических требований, улучшения экологической обстановки.

Уровень техники

Известны способы устройства полос зеленых насаждений для защиты от неблагоприятного воздействия зон отдыха жилых массивов с учетом размещения источников загрязнения (авторские свидетельства СССР «Защитная полоса» №1831267A3, МПК A01G 23/00 и «Способ формирования санитарно-защитных насаждений» №1836002 A3, A01G 23/00, опубл. 1988).

Суть первого способа заключается в том, что защитная полоса из устойчивых древесных и кустарниковых пород обустраивается на территориях, где характерны повышенная запыленность, загазованность и загрязненность радионуклидами, в определенной последовательности в один или несколько рядов. Полоса может быть односторонней или замкнутой, но порядок посадки растений строго определен - в направлении от загрязненного к очищаемому пространству: пылезащитный ряд→газозащитный ряд→радиозащитный ряд. Суть второго способа заключается в том, что первые со стороны воздействия источника пыле- и шумозащитные полосы зеленых насаждений дополняются посадками еще трех полос со свойствами газо-, радиационной и канцерогенной защиты. В центре окружающих защитных полос формируют зоны с насаждениями для фитотерапии в виде аллей.

Недостатком названных способов является ограниченность их применения в условиях плотной застройки и дефицита земли в старопромышленных и индустриальных городах, потому что размещение защитной полосы растений осуществляется произвольно с целью общей рекреации без учета технических характеристик источника выброса, наличия газоочистных установок, приоритетности для регламентированного контроля загрязняющих веществ, температурного и ветрового режимов их рассеивания, определяющих механизм изменения максимальной концентрации веществ в приземном слое атмосферы.

Известен «Способ озеленения территорий многолетними декоративными древесными растениями» (Патент РФ №2259707, МПК7 A01G 1/00, опубл. 27.02.2005). Сущность способа заключается в том, что в переносные контейнеры высаживают молодые древесные растения медленнорастущих пород в соответствии с их декоративностью и устойчивостью к неблагоприятным климатическим и техногенным факторам в данный период года. В течение года на озеленяемой территории периодически заменяют переносные контейнеры на другие, в которых декоративность и устойчивость древесных растений к неблагоприятным климатическим и техногенным факторам, характерным для этой территории, наиболее соответствуют условиям текущего периода года. Удаленные контейнеры помещают в хранилище, где для каждой породы растений поддерживают оптимальные для произрастания условия. При достижении многолетними декоративными древесными растениями, выращиваемыми в переносных контейнерах, высоты, затрудняющей транспортировку последних и/или их установку на озеленяемой территории, названные древесные растения пересаживают из переносных контейнеров на постоянное место произрастания, после чего в них высаживают новые молодые древесные растения медленнорастущих пород.

Недостатками данного способа являются:

• повышенная трудоемкость и затратность способа, обусловленная необходимостью регулярного сбора, хранения, транспортировки, переноса, восстановительного ремонта и замены контейнеров, а также повторным высаживанием растений;

• не обоснованы расчетами конкретные места установления контейнеров, равно как и постоянные места произрастания растений медленнорастущих пород, что не обеспечивает высокого уровня санитарно-защитного эффекта зеленых насаждений;

• невысокая степень поглощения и ассимиляции загрязняющих веществ из-за невозможности обеспечить постоянство требуемого уровня сомкнутости и плотности крон и листвы деревьев, которые создаются при произрастании растений в единой полосе посредством длительных биологических почвенных процессов формирования корневой и кроновой систем растений.

Известен «Способ создания смешанного культурфитоценоза в санитарно-защитной зоне промышленного предприятия» (Патент республики Беларусь BY №18972 C1, МПК А01G 23/00, опубл. 30.12.2006). Суть способа заключается в том, что против направления господствующих ветров создают зеленые насаждения в виде трехрядных кулис с шириной междурядий 2,5-3 м и шагом посадки 1-1,5 м. Стимулируют образование древесной поросли путем ее срезания в возрасте 12-15 лет и затем через каждые 5-7 лет.

Недостатками данного способа являются:

• низкий уровень снижения концентрации примесей в приземном слое атмосферы в виду не полного учета факторов, определяющих формирование зоны активного загрязнения вокруг промышленных источников выбросов;

• не конкретизируются критерии выбора расстояния от источника до посадок защитных полос растений, что не обеспечивает высокую надежность и эффективность способа;

• частое срезание поросли повышает затратность способа и снижает эффективность ассимиляции загрязняющих веществ и поглощения физического (акустического, теплового, электромагнитного) воздействия из-за недостаточной сомкнутости крон и плотности листвы.

Также известен «Способ формирования санитарно-защитных насаждений для оздоровления воздушной среды» (Патент РФ №2267916, МПК А01G 23/00, опубликован. 20.01.2006). Суть способа заключается в том, что создаются аэрофитотерапевтические комплексы как композиции из декоративных, фитонцидных и ароматических растений в виде зон реабилитации, парков, аллей, лечебных газонов с линейным или шахматным размещением в них травянистых растений. Растения подбираются по разным срокам цветения и климатической зоны их произрастания.

Недостатками данного способа являются:

• не обеспечивается высокая степень санитарной защиты от комплексного негативного аэротехногенного воздействия ввиду преимущественной ориентации посадок на достижение декоративного эффекта и неучета факторов, определяющих формирование зоны активного загрязнения вокруг источников выбросов;

• имеется ограниченное применение из-за чрезмерного использования газонных трав, имеющих низкую поглотительную способность, но требующих больших участков земли для посадки;

• повышенная затратность из-за включения объемных элементов открытого озелененного пространства в виде парков и аллей;

• невысокая надежность и объективность способа, обусловленная отсутствием конкретизации учета технических условий выброса, природы загрязняющих веществ, механизма их рассеивания и ассимиляции в приземном слое атмосферы.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу, выбранным в качестве прототипа, является «Способ создания защитных насаждений вокруг промышленных предприятий, загрязняющих окружающую среду промышленными выбросами» (Патент РФ №2197079, МПК7 А01G 23/00, А01В 13/16, опубл. 27.01.2003). Суть способа состоит в том, что по периметру предприятия создаются террасы с последующим их облесением и сопряженное полотно технологической дороги путем засыпки грунта, а по сторонам дороги формируют гребни и канавы для укладки оросительных труб, после чего канавы выше труб заполняют плодородной почвой. Многолетние растения высаживают по оси канав, а склоны залужают многолетними травами и засаживают кустарником. Концы труб внутрипочвенного орошения в дренажных колодцах соединяют гидравлически через вентили с напорной водопроводящей системой.

Недостатками прототипа являются:

• ограниченность применения в условиях плотной застройки и дефицита земли в старопромышленных и индустриальных городах, так как защитная полоса растений размещается с целью общей рекреации произвольно, без учета технических характеристик источника выброса и природы загрязняющих веществ, условий их рассеивания в приземном слое атмосферы;

• не учитываются природа и комплексный характер негативного воздействия (химическое, физическое, смешанное), степень предварительной очистки выбросов, что не обеспечивает высокую степень санитарной защиты;

• многочисленные предварительные земельно-строительные работы по подготовке рельефа, ресурсоемкая дренажная система затрудняют повсеместную реализацию способа и повышают его стоимость;

• не обеспечивается рационализация построения полос зеленых насаждений по причине отсутствия четкого критерия и формализации процедуры определения расстояния от источника выброса до защитной полосы растений.

В совокупности указанные недостатки не позволяют полноценно задействовать фильтрующий и нейтрализующий потенциал защитной полосы зеленых насаждений, снижают ее эффективность.

Раскрытие сущности изобретения

Задачей заявляемого способа является максимальная мобилизация санитарно-защитных и оздоровительных свойств полосы зеленых насаждений, размещаемой в зоне постоянного активного загрязнения приземного слоя атмосферы, формируемой стационарным организованным источником (группой источников) выбросов.

Техническим результатом заявляемого изобретения является обеспечение максимального поглощения, аккумулирования, ассимиляции и нейтрализации комплексного негативного химического и физического воздействия выбросов зелеными насаждениями в сочетании с проявлением благоприятных эффектов растений (фитонцидного, аэрационного, декоративного) и улучшением общей экологической ситуации.

Указанный технический результат достигается тем, что в известный способ, содержащий процедуры подбора комбинации многолетних зеленых насаждений и их высаживания по периметру предприятия, введены предварительные процедуры научно-обоснованного расчета наилучшего местоположения защитной полосы растений для более эффективного рассеивания и ассимиляции загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, включая нейтрализацию физического воздействия посредством определения приоритетных для контроля веществ и коэффициента, отражающего конструктивные особенности источника выброса (ƒ), последующего расчета объемной скорости газового потока (VM), расстояния от источника до точки пространства, где достигается максимальная приземная концентрация каждого приоритетного загрязняющего вещества (XM), вычисления среднего значения расстояния от источника до точки пространства, где достигается средняя максимальная приземная концентрация приоритетных загрязняющих веществ, корректировки этого расстояния по величине опасной скорости ветра (uM), определению скорректированного значения (ХMU) как оптимального расстояния от одиночного источника до проектируемой защитной полосы зеленых насаждений, высаживаемой по периметру площадки источника, определению превышения допустимого уровня физического воздействия и корректировка оптимального расстояния ХMU от одиночного источника до проектируемой защитной полосы зеленых насаждений.

В группе близко расположенных источников для каждого из них аналогично вычисляют оптимальное расстояния ХMU от одиночного источника до проектируемой защитной полосы зеленых насаждений, а в местах наибольшего наложения зон активного химического загрязнения приземного слоя атмосферы дополнительно формируют озелененные «участки-островки» для усиления санитарной функции производственного пространства. В пространстве взаимного наложения зон активного загрязнения вследствие повышения концентрации загрязняющих веществ формируются дополнительные риски негативного влияния рабочей среды на здоровье людей (в первую очередь работников предприятия), временно находящихся на данной территории. Ширину дополнительных озелененных «участков-островков» определяют с учетом взаимного расположения источников относительно друг друга и относительно селитебной зоны. Ширина участка взаимного наложения зон активного загрязнения равна разности наибольшей и наименьшей величины скорректированных значений соответствующих величин ХMU источников, формирующих взаимно перекрывающиеся зоны активного загрязнения.

Ширина дополнительных озелененных «участков-островков» не превышает ширину участка взаимного наложения зон активного загрязнения, а сами участки располагаются в середине участка взаимного наложения зон активного загрязнения. Расстояние от источника выбросов до «участка-островка» определяют либо как разность между максимальной скорректированной величиной ХMU и половиной ширины участка взаимного наложения зон активного загрязнения, либо как сумма минимальной скорректированной величиной ХMU и половиной ширины участка взаимного наложения зон активного загрязнения. Озелененные «участки-островки» создают при наличии свободного и приемлемого для озеленения и благоустройства пространства промышленной зоны.

В случае преобладания негативного физического воздействия (акустического, теплового, электромагнитного) над химическим загрязнением воздуха оптимальное расстояние ХMU от источника до проектируемой защитной полосы зеленых насаждений определяют по уровню физического воздействия.

Сущность способа поясняется фиг. 1, где условно представлены варианты размещения защитной полосы зеленых насаждений в пространстве одиночного стационарного организованного источника выбросов (трубы) и варианты формирования дополнительных озелененных «участков-островков» в местах наибольшего наложения зон активного загрязнения, образуемых группой близко расположенных источников.

На фиг. 1 использованы условные обозначения геометрических параметров источника, влияющих на расчет требуемого расстояния до защитной полосы - высота Н, диаметр устья D, расстояние от источника до точки в пространстве, где наблюдается максимальная приземная концентрация приоритетного загрязняющего вещества ХMU.

Решение поставленной задачи достигается на основе теории рассеивания загрязняющих веществ в координации с уровнем физического воздействия в приземном слое атмосферы (зоне дыхания) на расстоянии до 100 м от земли и достижений в области исследования закономерностей ландшафтного озеленения.

Заявляемый способ основывается на двух исходных положениях.

Во-первых, стационарный организованный источник выбросов может оказывать комплексное негативное воздействие, включающее запыление, химическое загрязнение вредными веществами (токсикантами), физическое воздействие в форме избыточного тепла, шума, электромагнитного излучения. Из всех видов воздействия наиболее важным при проектировании защитного озеленения является химическое загрязнение выбросов вредными веществами. Вокруг источника формируется устойчивое «облако загрязнения» (зона активного загрязнения), в котором максимальная концентрация вещества фиксируется на определенном расстоянии от источника. Более надежный расчет расстояния от источника до защитной полосы зеленых насаждений основывается на учете действия определенных закономерностей, среди которых ключевыми являются устойчивость атмосферы, скорость и направление ветра, высота, диаметр устья источника, объемная скорость и температура потока выброса, природа вредных веществ, степень очистки выбросов на источнике [2].

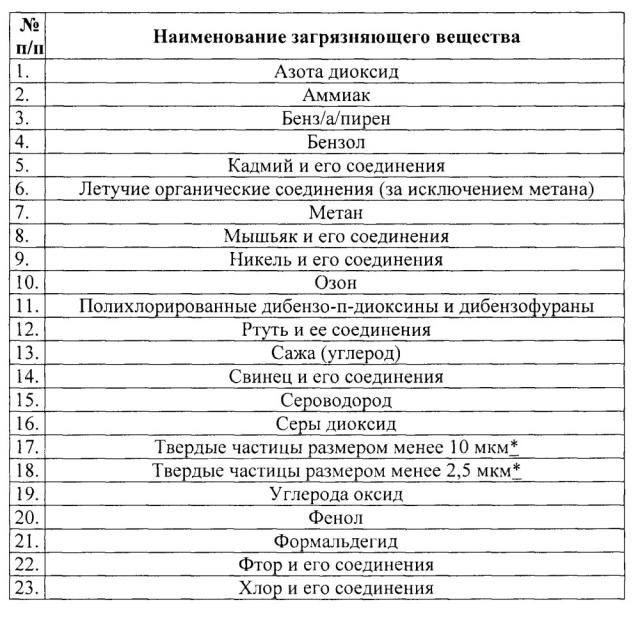

Не все выбрасываемые загрязняющие вещества, а только приоритетные (подлежащие регламентированному контролю) учитывают при проектировании защитного озеленения (таблица 1). Перечень устанавливается территориальными органами Госкомприроды на основании данных статистической отчетности по выбросам, с учетом их токсичности, миграционных свойств и способности к накоплению в природной среде.

Таблица 1. - Перечень вредных веществ, подлежащих контролю в воздушной среде города (Источник: приложение 2 к приказу Минприроды России от 30.12.2010 г. №579 «Перечень вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и нормированию»)

Во-вторых, озеленение есть пассивный способ защиты от неблагоприятного аэротехногенного воздействия источника выбросов, обеспечивающий наибольший эффект только при научном обосновании расстояния от источника до защитной полосы насаждений, выбора видов растений и последующей пространственной планировки посадки.

Защитный эффект: а) снижение запыленности на 15-45% и загазованности на 25-40%; б) выделение кислорода и фитонцидное действие; в) повышение степени аэрации на 20-30%; г) ветрозащита и ветрообразование; д) солнцезащита и регулирование теплового режима; е) снижение уровня звука на 30-50%; ж) регулирование радиационного режима; з) регулирование влажности; и) улучшение микроклимата; к) сохранение ландшафта и декорация.

В результате многочисленных научных исследований сформирован перечень растений с высокими показателями устойчивости и газопоглотительной способности для озеленения промышленных зон городов (например, Глуховская М.Ю., Евстифеева Т.А. Теоретическое обоснование основных требований к организации защитных насаждений города Оренбурга / Вестник Оренбургского государственного университета, 2015, №10 (185), с. 375-378).

Газопоглощение - обусловленная биологическими особенностями вида способность растений поглощать различные количества веществ из атмосферного воздуха с последующим их накоплением в тканях или выведением из организма. Газоустойчивость - способность растений сохранять жизненность в условиях загрязнения воздушной среды вредными газами. Перечень отдельных видов растений представлен в таблице 2.

Наиболее востребованы виды насаждений, средний балл которых равен или близок к 3. Высокоустойчивые растения (3 балла) - это деревья и кустарники, у которых листья не имеют визуально определяемых повреждений, хорошая декоративность; относительно устойчивые (2 балла) - это растения, у которых наблюдаются незначительные повреждения, которые не снижают декоративность; малоустойчивые (1 балл) - это растения, площадь повреждения листовой пластинки которых от 30 до 40%.

Для защитного озеленения рекомендуют применять:

• шумозащита - клен остролистный, вяз обыкновенный, липа мелколистная, ель, лиственница, жимолость, акация желтая, боярышник;

• газозащита - клен, лещина маньчжурская, тополь серый, тополь канадский, тополь черный, акация белая, шелковица белая, можжевельник;

• пылезащита - вяз, ива белая плакучая, каштан конский, клен любого сорта, тополь канадский, шелковица, ясень зеленый, акация желтая, спирея Ванн-Гутта;

• ветрозащита и озеленение - растения с плотной кроной (каштан, клен, ель, дуб, липа);

• насыщение фитонцидами в сочетании с бактерицидными свойствами - береза, дуб черешчатый, тополь бальзамический, сосна обыкновенная, черемуха обыкновенная, туя западная, можжевельник.

Учитывают биологическую совместимость растений:

• с березой бородавчатой совместимы на расстоянии от 4 до 7 м клен остролистный, липа мелколистная, рябина и сосна обыкновенные;

• с вязом обыкновенным совместимы на расстоянии от 4 до 6 м клен остролистный, лиственница сибирская, липа мелколистная;

• с дубом черешчатым совместимы на расстоянии от 4 до 8 м клен остролистный, рябина обыкновенная, липа мелколистная, лиственница сибирская, береза бородавчатая;

• с елью обыкновенной совместимы на расстоянии от 4 до 6 м липа мелколистная, липа мелколистная, липа крупнолистовая, рябина обыкновенная;

• с кленом остролистным совместимы на любом расстоянии лиственница, липа, дуб черешчатый, береза, ель колючая, ель обыкновенная, рябина, вяз, сосна обыкновенная, многие кустарники;

• с липой мелколистной уживаются большинство видов деревьев и кустарников;

• с лиственницей сибирской совместимы на любом расстоянии липы, клены, сосны, березы и ели;

• с рябиной совместимы на расстоянии от 4 до 6 м большинство видов деревьев и кустарников;

• с сосной обыкновенной совместимы на расстоянии от 4 до 7 м липа мелколистная, клен остролистный, ель обыкновенная; на расстоянии от 6 до 8 м - дуб черешчатый, дуб красный.

Заявляемый способ открывает возможность оптимизации местоположения защитной полосы и рационализации бюджета проекта озеленения, потому что при преобладании пылевыделения и химического загрязнения воздуха порядок определения оптимальной границы защитной полосы учитывает механизм рассеивания примесей в атмосфере.

Это геометрические параметры источника - высота (H) и диаметр устья (D), коэффициент, отражающий конструктивные особенности источника выброса (ƒ), технические параметры выброса - температура (ТВ), объемная скорость газового потока (VM) и линейная скорость потока (ω0), природно-климатические факторы - температура окружающей среды (T), скорость ветра (u), а также перегрев потока выброса (ТВ-Т) [5-7].

Заявляемый способ осуществляют следующим образом.

Посредством ознакомления с генеральным планом города выявляют взаимное местоположение источника выбросов и жилых кварталов, отмечают метеорологические условия (справка территориального органа Гидрометеоцентра), фиксируют геометрические и технические параметры источника выбросов (отчеты предприятия) и наличие газоочистного оборудования, т.е. определяют количество источников выбросов, сопоставляют высоту источника (H), диаметр устья источника (D), температуру выброса (TB) и температура окружающей среды (T), линейную скорость потока (ω0), перегрев потока выбросов как разность температур выброса и окружающей среды (TB-T). Далее проводят сравнительную оценку источников по схеме «источник-вещество».

Принципиальное значение для грамотного определения пространственного местоположения защитной полосы растений имеет величина коэффициента ƒ, отражающего конструктивные особенности источника выброса и их влияния на объемную скорость газового потока. Расчет выполняют по ОНД-86 [1], используя выражение:

,

где ω0 - линейная скорость потока выброса, D - диаметр устья источника, Н - высота источника, (ТВ-Т) - перегрев потока.

Далее с учетом величины ƒ рассчитывают объемную скорость (VM) газового потока выброса согласно ОНД-86 [1] по следующим формулам: при ƒ>100:

,

при ƒ<100:

.

После оценивания источника выброса, используя данные таблицы 1, проводят выбор приоритетного загрязняющего вещества, по которому осуществляют последующий расчет расстояния ХM от источника до точки пространства, где наблюдается максимальная приземная концентрация приоритетного загрязняющего вещества по формуле:

,

предварительно получив F - коэффициент гравитационного оседания вещества в атмосфере на подстилающую поверхность, который в зависимости от физического состояния вещества и степени очистки выброса принимает значения от 1 до 3 согласно п. 2.5 ОНД-86 [1]. Он принимает значения: а) для газов и мелкодисперсных аэрозолей со скоростью упорядоченного оседания, практически равной нулю, F=1; б) для мелкодисперсных аэрозолей (кроме случая а) при степени очистки отходящих газов более 90% F=2; в) для мелкодисперсных аэрозолей при степени очистки отходящих газов от 75 до 90% (желательно однотипное обозначение диапазонов) F=2,5; г) для мелкодисперсных аэрозолей при степени очистки отходящих газов менее 75% F=3;

d - установленную поправку для учета совместного влияния конструктивных особенностей источника выброса и объемной скорости газового потока на механизм оседания вещества на подстилающую поверхность, включая зеленые насаждения. Поправку рассчитывают в соответствии с п. 2.8 ОНД-86 [1] по следующим формулам:

при ƒ<100 и ;

при ƒ<100 и ;

при ƒ<100 и ;

при ƒ>100 и VM≤0,5 : d=5,7;

при ƒ>100 и 0,5<VM≤2 : d=11,4⋅VM;

при ƒ>100 и .

Если из источника одновременно выделяются несколько приоритетных веществ, то для каждого вещества рассчитывают величину расстояния ХM и находят их среднеарифметическое значение.

Расчетное значение ХM корректируют с учетом опасной скорости ветра uM, т.е. такой скорости ветра, при которой интенсивность рассеивания загрязняющих веществ минимальна, а приземная концентрация устойчиво достигает наибольшего значения, т.е. фактически происходит «задымление» воздушного пространства. Опасная скорость ветра соответствует каждому источнику выбросов в зависимости от высоты, объема и температуры. При штиле или малых скоростях ветра факел выброса поднимается на большую высоту и не попадает в приземные слои воздуха. При большой скорости ветра дымовой факел активно перемешивается с большим объемом окружающего воздуха, в результате всего приземные концентрации невелики. Между штилем и высокой скоростью ветра есть опасная скорость, при которой дымовой факел, прижимаясь к земле, на определенном расстоянии создает наибольшую величину приземной концентрации.

Значение опасной скорости uM (м/с) зависит от конструктивных особенностей источника и величины перегрева потока выброса (ТВ-Т). Это значение рассчитывается согласно рекомендациям п. 2.9 ОНД-86 [1]:

при ƒ<100 и VM≤0,5 : uм=0,5;

при ƒ<100 и 0,5<VM<2 : uM=VM;

при ƒ<100 и ;

при ƒ>100, (ТB-T)≈0 и VM≤0,5 : uM=0,5;

при ƒ>100, (TB-T)≈0 и 0,5<VМ≤2 : uM=VM;

при ƒ>100, (TB-T)≈0 и VM>2 : uM=2,2⋅VM.

Скорректированное по опасной скорости ветра расчетное значение расстояния ХMU определяют по формуле:

,

где p - безразмерный коэффициент, зависящий от соотношения фактической и опасной скоростей ветра в конкретном месте городского пространства . Согласно п. 2.11 ОНД-86 [1] установлено, что:

р=3 при ;

при

при .

Скорректированную величину ХMU принимают за искомое оптимальное расстояние от источника до защитной полосы зеленых насаждений. Таким образом, выполнение предварительных расчетов и корректировка искомого расстояния ХMU перед посадкой полосы зеленых насаждений являются наиболее правильным решением.

В случае группы источников ситуация с загрязнением воздушной среды становится более напряженной, потому что происходят перекрывание и взаимное наложение зон активного химического загрязнения и запыления в пространстве источников. Без ограничения общности предположим, что рядом расположены два источника, скорректированная величина расстояния от первого источника до поверхности земли, на которой наблюдаются максимальная концентрация загрязняющего вещества ХMU1 и соответствующая величина для второго источника ХMU2. В этой ситуации защитная полоса зеленых насаждений, высаживаемая по периметру площадки, размещается от источника на расстоянии, равном среднему значению величин . Одновременно возникает участок в пространстве источников, в котором наблюдаются наложение облаков загрязняющего выброса и усиление задымления. При круговой форме ширина этого участка соответствует разности |ХMU1-XMU2|. Также озеленяют эти дополнительные «участки-островки» с целью снижения интенсивности техногенного воздействия и защиты работников предприятия.

На следующем этапе расчета источник оценивают на превышение допустимого уровня физического воздействия - теплового, электромагнитного, акустического:

- при оценке теплового воздействия исходят из представления, что наибольшая интенсивность теплового потока существует непосредственно около источника, и она уменьшается обратно пропорционально площади сферической поверхности, на которую распределяется энергия: (S=2πr2). В этом выражении S - площадь сферической зоны сверхнормативного теплового воздействия источника; r - радиус сферы. Величина расстояния до защитной полосы зеленых насаждений определяется как величина радиуса по формуле: . Интенсивность теплового воздействия определяют известным способом (СанПиН 98098 и СанПиН 929.995. «Методика измерений интенсивности инфракрасного и видимого диапазона излучений»), измеряют интенсивность теплового воздействия. По направлению от источника натурными замерами фиксируют интенсивность теплового воздействия на определенной площади с шагом, например, равным 100 м (что соответствует площади сферы 62,8 тыс. м2). В полученном ряду замеров отмечают тот шаг, для которого уже наблюдается нормативная величина воздействия. Нормативный уровень интенсивности теплового потока - 25 Вт/м2. Расстояние от источника до точки, соответствующей отмеченному шагу принимается за требуемое расстояние от источника до защитной полосы;

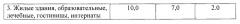

- при оценке электромагнитного излучения исходят из представления, что для урбанизированных территорий интенсивность воздействия этого поля не должна превышать установленного предельно допустимого уровня (таблица 3). Если одновременно присутствуют несколько излучающих объектов с одинаковым значением интенсивности воздействия, то суммарный уровень воздействия электрического поля не должен превышать суммарно установленного предельного значения. Измерения уровней напряженности магнитного поля проводят согласно методическим указаниям МУК 4.3.679-97. «Определение уровней магнитного поля в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов».

Натурные замеры уровня напряженности электромагнитного поля проводят в пространстве от источника до жилых кварталов на высоте 2 м от поверхности земли через каждые 100 м до той точки пространства, где фактический уровень напряженности электромагнитного поля достигает нормативного значения, а половину этого расстояния принимают за оптимальное местоположение защитной полосы зеленых насаждений;

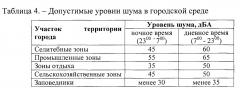

- при оценке акустического (шумового) воздействия исходят из представления, что для урбанизированных территорий установлены допустимые (нормативные) уровни шума в течение суток (таблица 4). Руководствуются документами: СНиП 23-03-2003. «Защита от шума» и МУК 4.3.2194-07. «Контроль уровня шума на территории жилой застройки в жилых и общественных зданиях и помещениях».

Проводят натурные замеры уровня шума в пространстве от источника до жилого квартала и фиксируют расстояние от источника, на котором фактический уровень шума превышает установленный норматив.

В урбанизированной среде при наличии транспортных магистралей (автомобильных, железнодорожных, воздушных) вблизи источника шума допускается принимать поправки, указанные в таблице 5.

Возможны две ситуации:

Первая ситуация. Физическое акустическое воздействие сопутствует химическому загрязнению воздушной среды, которое считается приоритетным. Полоса зеленых насаждений располагается на расстоянии ХMU. Если расстояние от источника, на котором уровень акустического воздействия по данным натурных замеров превышает установленный норматив, меньше или равно величине ХMU, то защитная полоса оказывает наряду с нейтрализацией химического загрязнения и полноценный шумозащитный эффект. Если же данное расстояние больше ХMU, то защитная полоса выполняет в наибольшей степени пыле- и газозащитную функцию и частично функцию защиты от физического воздействия.

Вторая ситуация. Сверхнормативное химическое загрязнение отсутствует, а преобладает сверхнормативное акустическое воздействие. Полоса зеленых насаждений располагается в пространстве от источника до селитебной зоны на расстоянии, на котором натурными замерами обнаруживают максимальное сверхнормативное акустическое воздействие по нормативу ночного времени. В любой ситуации месторасположение защитной полосы принимают по варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для населения и работников предприятия.

После определения границы защитной полосы приступают к выбору вида и порядка посадки растений. Исходят из положений, что:

• шумозащитные свойства присущи всем породам деревьев и кустарников, уровень снижения шума (от 5 до 19 дБа [8-10]) зависит от плотности посадки растений (таблицы 6 и 7);

По мере удаления от источника уровень шума снижается [12].

• газозащитные породы подбираются с учетом природы вещества, устойчивости растений к газам и иных факторов;

• пылезащитные свойства присущи растениям разных пород, так как пыль оседает на листве, ветках, стволе, уровень защиты зависит от строения дерева и его ветрозащитной способности. Лучше всего задерживают пыль деревья с шершавыми, морщинистыми, складчатыми, покрытиями волосками липкими листьями;

• количество рядов в посадке защитной полосы определяется размером доступного городского пространства вокруг источника. Более эффективны многорядовые (три-четыре ряда) посадки. При достаточной площади пространства планируют посадки трех рядов деревьев - первый ряд от источника выброса состоит из пыле- и шумозащитных пород, второй - из газозащитных пород, третий - из декоративных деревьев и кустарников. Посадки создают по замкнутому периметру с прямолинейными участками зеленых насаждений. При ограниченном пространстве планируют посадки из одного или двух рядов деревьев. При двухрядовой посадке первый ряд состоит из пыле- и шумозащитных пород, второй - из газозащитных пород. При неограниченном пространстве предпочтение отдают посадке из трех или более рядов;

• минимальное расстояние между деревьями подбирают с учетом факта корневой и кроновой конкуренции растений. Ни одно из растений не должно нарушать территорию другого, а именно: не закрывать друг от друга солнце, не соприкасаться корнями и раскидистыми кронами. Это открывает растениями нормальный доступ к воде и питательным веществам, позволяет организовывать правильный уход за кронами деревьев. Допустимо расстояние от 3,0 до 5,0 м.

Традиционные шумозащитные деревья - хвойные (сосна кавказская, ель колючая, пихта белая) и лиственные деревья с плотными, раскидистыми, густооблиственными кронами (акация белая, тополь канадский, конский каштан, ясень зеленый, ива, ясень обыкновенный). Применяют кустарники (сирень, рябина амурская, черемуха обыкновенная, можжевельник обыкновенный), также посадки деревьев с кустарниковым подлеском.

По классификации ландшафтных групп в условиях плотной застройки выделяют густые, изреженные и одиночные посадки зеленых насаждений. Эффективная высота деревьев 7-10 м и кустарников 1-2,5 м, ширина полосы 10-12 м. Густые посадки характеризуются плотным размещением растений со средним расстоянием между ними 2,5-3 м, что обеспечивает быстрое смыкание крон и создание санирующего эффекта. Изреженные и одиночные посадки, в которых расстояние между деревьями увеличивается от 3,5 до 8,0 м, создают хорошую обозримость и проветриваемость.

В зависимости от видовых особенностей древесно-кустарниковых растений, динамики сезонного роста и характера корневой системы (поверхностная и стержневая) рекомендуют следующие расстояния ме