Поворотный упор для кругового хирургического сшивающего инструмента

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицинской технике. Круговое сшивающее устройство для сшивания ткани содержит сшивающую головку, выполненную с возможностью выталкивания скобок по направлению к упору для формирования в виде круговой структуры. Упор включает головку. Проксимальный главный стержень расположен в проксимальном направлении от головки упора и имеет проксимальный конец, который расположен в первой плоскости. Первый шарнир соединяет головку упора с проксимальным главным стержнем. Первый шарнир может быть расположен во второй плоскости, которая латерально смещена от первой плоскости. Упор выполнен с возможностью поворота, обеспечиваемого множеством шарнирных узлов. Упор может быть выполнен с возможностью поворота в положение, в котором часть головки упора размещена ниже первого шарнира и между первым шарниром и проксимальным стержнем так, что головка упора расположена под острым углом относительно продольной оси главного стержня. 9 з.п. ф-лы, 9 ил.

Реферат

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В некоторых случаях хирургу может понадобиться ввести хирургический инструмент через отверстие в тело пациента и использовать инструмент для корректировки, позиционирования, фиксации и/или другого взаимодействия с тканью в теле пациента. Например, в ходе некоторых хирургических процедур могут иссекаться и удаляться части желудочно-кишечного тракта для удаления нежелательной ткани или по другим причинам. После удаления желаемой ткани возникает необходимость повторно соединить оставшиеся части вместе. Одним из таких инструментов для выполнения таких анастомотических процедур является круговой сшивающий инструмент, который вводится через отверстие в теле пациента.

Примеры круговых хирургических сшивающих инструментов описаны в патенте США №5205459, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для наложения анастомоза», выданном 27 апреля 1993 г.; в патенте США №5271544, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для наложения анастомоза», выданном 21 декабря 1993 г.; в патенте США №5275322, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для наложения анастомоза», выданном 4 января 1994 г.; в патенте США №5285945, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для наложения анастомоза», выданном 15 февраля 1994 г.; в патенте США №5292053, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для наложения анастомоза», выданном 8 марта 1994 г.; в патенте США №5333773, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для наложения анастомоза», выданном 2 августа 1994 г.; в патенте США №5350104, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для наложения анастомоза», выданном 27 сентября 1994 г.; и в патенте США №5533661, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент для наложения анастомоза», выданном 9 июля 1996 г. Описание каждого из упомянутых выше патентов США включено в настоящий документ посредством ссылки. Некоторые из таких инструментов позволяют пережимать слои ткани, рассекать зажатые слои тканей и прошивать слои ткани скобками, чтобы по существу скреплять разделенные слои ткани рядом с разделенными концами слоев ткани, соединяя тем самым два разделенных конца анатомического просвета.

Только в качестве дополнительного примера другие хирургические сшивающие инструменты описаны в патенте США №4805823, озаглавленном «Конфигурация углублений в сшивающих инструментах для внутренних органов», выданном 21 февраля 1989 г.; в патенте США №5415334, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент и кассета со скобками», выданном 16 мая 1995 г.; в патенте США №5465895, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент», выданном 14 ноября 1995 г.; в патенте США №5597107, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент», выданном 28 января 1997 г.; в патенте США №5632432, озаглавленном «Хирургический инструмент», выданном 27 мая 1997 г.; в патенте США №5673840, озаглавленном «Хирургический инструмент», выданном 7 октября 1997 г.; в патенте США №5704534, озаглавленном «Шарнирная сборка для хирургических инструментов», выданном 6 января 1998 г.; в патенте США №5814055, озаглавленном «Хирургическое зажимное устройство», выданном 29 сентября 1998 года; в патенте США №6978921, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент с пусковым механизмом с Е-образной тягой», выданном 27 декабря 2005 г; в патенте США №7000818, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент, имеющий отдельные и отличные друг от друга закрывающую и спусковую системы», выданном 21 февраля 2006 г.; в патенте США №7143923, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент, имеющий пусковую блокировку открытого упорного элемента», выданном 5 декабря 2006 г.; в патенте США №7303108, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент, включающий механизм многократного спуска и гибкую рейку», выданном 4 декабря 2007 г; в патенте США №7367485, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент, включающий механизм многократного спуска с роторным приводом», выданном 6 мая 2008 г.; в патенте США №7380695, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент, имеющий отдельный механизм блокировки для предотвращения активации», выданном 3 июня 2008 г.; в патенте США №7380696, озаглавленном «Шарнирный хирургический сшивающий инструмент с пусковым механизмом с Е-образной тягой, состоящим из двух частей», выданном 3 июня 2008 г; в патенте США №7404508, озаглавленном «Хирургический сшивающий и режущий инструмент», выданном 29 июля 2008 г.; в патенте США №7434715, озаглавленном «Хирургический сшивающий инструмент с механизмом многократного спуска с открывающейся блокировкой», выданном 14 октября 2008 г.; и в патенте США №7721930, озаглавленном «Одноразовая кассета с клеящим веществом для применения со сшивающим устройством», выданном 25 мая 2010 г. Описание каждого из упомянутых выше патентов США включено в настоящий документ посредством ссылки. Хотя упомянутые выше хирургические сшивающие инструменты описаны в связи с их использованием в эндоскопических процедурах, следует понимать, что такие хирургические сшивающие инструменты могут также использоваться в процедурах при открытых хирургических вмешательствах и/или других неэндоскопических процедурах.

До тех пор пока различные виды хирургических сшивающих инструментов и связанных с ними компонентов не были изготовлены и использованы, считается, что никто до изобретателя (изобретателей) не изготовил или не использовал изобретение, описанное в прилагаемых пунктах формулы изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Хотя спецификация заканчивается формулами, которые частично объясняют и ясно утверждают данную технологию, считается, что эта технология станет более понятна из следующего описания конкретных примеров в сочетании с сопроводительными чертежами, на которых одинаковые условные обозначения идентифицируют одинаковые элементы.

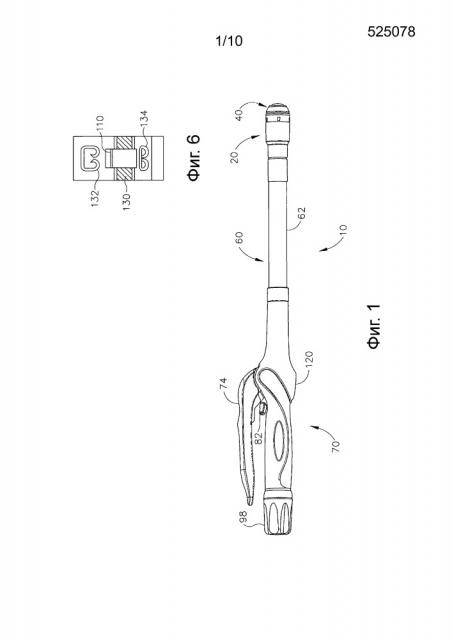

На фиг. 1 показан вид сбоку в вертикальной проекции примера кругового хирургического сшивающего инструмента.

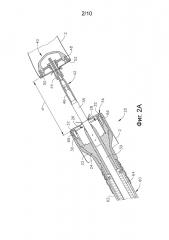

На фиг. 2А показан увеличенный вид в продольном разрезе примера узла головки сшивающего устройства инструмента, приведенного на фиг. 1, где изображен пример упора в открытом положении.

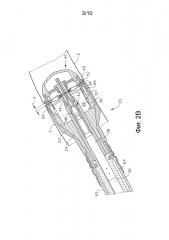

На фиг. 2B представлен увеличенный вид в продольном сечении узла сшивающей головки инструмента, изображенного на фиг. 2А, где изображен упор в закрытом состоянии.

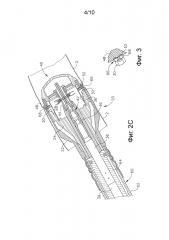

На фиг. 2C представлен увеличенный вид в продольном сечении узла сшивающей головки инструмента, изображенного на фиг. 2A, где показан пример рычага для подачи скобок и лезвия в положении срабатывания.

На фиг. 3 представлен увеличенный частичный вид в поперечном разрезе примера скобки, сформированной об упор.

На фиг. 4A представлен увеличенный вид сбоку в вертикальной проекции примера узла рукоятки привода хирургического инструмента, изображенного на фиг. 1 с удаленной частью корпуса, где показаны спусковой крючок в неактивированном положении и блокирующий элемент в заблокированном положении.

На фиг. 4B представлен увеличенный вид сбоку в вертикальной проекции узла рукоятки привода, изображенного на фиг. 4А, где спусковой крючок показан в положении срабатывания, а блокировочное устройство - в положении разблокировки.

На фиг. 5 представлен увеличенный частичный вид в перспективе примера узла индикатора хирургического инструмента, изображенного на фиг. 1, где показаны окно индикатора и рычаг индикатора.

На фиг. 6 представлено схематическое изображение окна индикатора, показанного на фиг. 5, где показаны пример стержня индикатора и представления примеров соответствующих скобок.

На фиг. 7A представлен частичный вид в перспективе в поперечном разрезе примера упора в первом положении, в котором упор взаимодействует с узлом сшивающей головки для наложения анастомоза.

На фиг. 7B представлен частичный вид в перспективе в поперечном разрезе упора, изображенного на фиг. 7A, во втором положении, в котором головка упора наклонена в сторону от связки и части главного стержня упора.

На фиг. 7C представлен частичный вид в перспективе в поперечном разрезе упора, изображенного на фиг. 7A, в третьем положении, в котором связка стержня упора наклонена в сторону от части главного стержня упора.

На фиг. 8 представлен частичный вид в перспективе в поперечном разрезе еще одного примера упора в первом положении, в котором упор взаимодействует с узлом сшивающей головки для наложения анастомоза.

На фиг. 9 представлен частичный вид в перспективе в поперечном разрезе упора, изображенного на фиг. 8, во втором положении, в котором головка упора наклонена относительно смещенного от центра шарнира части главного стержня упора.

Чертежи не предназначены для ограничения каким-либо образом, и предполагается, что различные варианты осуществления технологии могут реализовываться и другими различными способами, не обязательно изображенными на чертежах. Прилагаемые чертежи, формирующие часть спецификации и включенные в нее, иллюстрируют несколько аспектов данной технологии и вместе с описанием служат для объяснения принципов технологии, при этом следует понимать, что данная технология не ограничивается приведенными конкретными вариантами конструкции.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Следующее описание некоторых примеров этой технологии не должно использоваться для ограничения сферы его применения. Другие примеры, признаки, аспекты, варианты и преимущества технологии станут очевидными для специалистов в данной области из следующего описания, которое в качестве иллюстрации является одним из лучших способов, предусмотренных для проведения технологии. После реализации технология, описанная в данном документе, может предоставлять и другие различные и очевидные аспекты без отклонения от технологии. Соответственно, чертежи и описания должны рассматриваться как иллюстративные и неограничивающие.

I. Обзор примеров кругового хирургического сшивающего инструмента

На фиг. 1-6 представлен пример кругового хирургического сшивающего инструмента (10), имеющего узел (20) сшивающей головки, узел (60) главного стержня и узел (70) рукоятки привода, каждый из которых будет описан ниже более подробно. Узел (60) главного стержня пролегает в дистальном направлении от узла (70) рукоятки привода, а узел (20) сшивающей головки соединен с дистальным концом узла (60) главного стержня. Вкратце говоря, узел (70) рукоятки привода выполнен с возможностью приведения в действие рычага (24) для подачи скобок узла (20) сшивающей головки для выталкивания множества скобок (66) из узла (20) сшивающей головки. Скобки (66) сгибаются для формирования замкнутых скобок упором (40), который прикреплен к дистальному концу инструмента (10). Соответственно, ткань (2), изображенная на фиг. 2A-2С, может быть прошита скобками с использованием инструмента (10).

В настоящем примере инструмент (10) содержит сшивающую систему и спусковую систему. Сшивающая система содержит троакар (38), привод (39) троакара и поворотную ручку (98). Упор (40) может быть соединен с дистальным концом троакара (38). Поворотная ручка (98) выполнена с возможностью поступательного перемещения троакара (38) в продольном направлении относительно узла (20) сшивающей головки, перемещая тем самым упор (40), когда упор (40) соединен с троакаром (38), для сжатия ткани между упором (40) и узлом (20) сшивающей головки. Спусковая система содержит спусковой крючок (74), узел (84) приведения в действие спускового крючка, привод (64) рычага и рычаг (24) для подачи скобок. Рычаг (24) для подачи скобок включает в себя режущий элемент (36), выполненный с возможностью рассечения ткани, когда рычаг (24) для подачи скобок приведен в движение в продольном направлении. В дополнение скобки (66) размещены дистально по отношению ко множеству выталкивающих скобки элементов (30) рычага (24) для подачи скобок, так что рычаг (24) для подачи скобок выталкивает скобки (66) также дистально, когда рычаг (24) для подачи скобок приведен в движение в продольном направлении. Таким образом, когда спусковой крючок (74) приведен в действие и узел (84) приведения в действие спускового крючка приводит в действие рычаг (24) для подачи скобок посредством привода (64) выталкивателя, режущий элемент (36) и элементы (30) по существу одновременно производят рассечение ткани (2) и выталкивание скобок (66) в дистальном направлении по отношению к узлу (20) сшивающей головки в ткань. Компоненты и функциональные возможности сшивающей системы и спусковой системы будут описаны более подробно в этой части документа.

A. Пример упора

Как изображено на фиг. 1-2C, упор (40) выполнен с возможностью избирательного соединения с инструментом (10) для обеспечения поверхности, о которую могут быть согнуты скобки (66) для прошивания материала, содержащегося между узлом сшивающей головки (20) и упором (40). Упор (40) в настоящем примере может избирательно присоединяться к троакару или заостренному штоку (38), который пролегает в дистальном направлении относительно узла (20) сшивающей головки. Как изображено на фиг. 2A–2C, упор (40) выполнен с возможностью избирательного соединения путем соединения проксимального главного стержня (42) упора (40) с дистальным кончиком троакара (38). Упор (40) содержит в целом круглую головку (48) упора и проксимальный главный стержень (42), пролегающий в проксимальном направлении от головки (48) упора. В проиллюстрированном примере проксимальный главный стержень (42) содержит трубчатый элемент (44), имеющий упруго смещаемые удерживающие клипсы (46) для избирательного присоединения упора (40) к троакару (38), хотя этот пример приведен исключительно в качестве варианта, и следует понимать, что могут быть использованы и другие удерживающие элементы для присоединения упора (40) к троакару (38). Например, для присоединения упора (40) к троакару (38) могут использоваться C-образные клипсы, зажимы, резьба, штифты, клеящие вещества и т.д. В дополнение, в то время как упор (40) описан как избирательно присоединяемый к троакару (38), в некоторых версиях проксимальный главный стержень (42) может включать в себя односторонний присоединяющий конструктивный элемент, так что упор (40) не может быть удален с троакара (38) после прикрепления упора (40). Только в качестве примера односторонние конструктивные элементы включают в себя шипы, односторонние защелки, цанги, хомуты, плоские выступы, ободья и т.д. Разумеется, лицам, имеющим средний навык в данной области техники, будут понятны и другие конфигурации для присоединения упора (40) к троакару (38) с учетом идей, изложенных в настоящем документе. Например, в альтернативном варианте троакар (38) может представлять собой полый главный стержень и проксимальный главный стержень (42) может содержать конусообразный шток, вставляемый в полый главный стержень.

Головка (48) упора в настоящем примере содержит множество формирующих скобки углублений (52), образованных в проксимальной передней поверхности (50) головки (48) упора. Соответственно, когда упор (40) находится в закрытом положении и скобки (66) выталкиваются из узла (20) сшивающей головки в углубления для формирования скобок (52), как показано на фиг. 2C, ножки (68) скобок (66) сгибаются, образовывая готовые скобки. Следует понимать, что формирующие скобки углубления (52) представлены лишь в качестве варианта и могут быть исключены в некоторых версиях.

Притом что упор (40) является отдельным компонентом, следует понимать, что упор (40) может быть вставлен и прикреплен к части ткани (2) до присоединения к узлу (20) сшивающей головки. Приведенный исключительно в качестве примера упор (40) может быть введен в первую трубчатую часть ткани (2) и прикреплен к ней, в то время как инструмент (10) вводится во вторую трубчатую часть ткани (2) и прикрепляется к ней. Например, первая трубчатая часть ткани (2) может быть пришита к части упора (40) или вокруг нее, и вторая трубчатая часть ткани (2) может быть пришита к троакару (38) или вокруг него.

Как показано на фиг. 2A, после этого упор (40) соединяется с троакаром (38). Троакар (38) в настоящем примере показан в дистальном, наиболее выдвинутом положении. Такое выдвинутое положение троакара (38) может обеспечить большую площадь, к которой может присоединяться ткань (2) до прикрепления упора (40). В дополнение выдвинутое положение троакара (38) может также обеспечить более легкое прикрепление упора (40) к троакару (38). Троакар (38) дополнительно включает сужающийся дистальный кончик. Такой кончик может прокалывать ткань и/или способствовать вставке упора (40) на троакар (38), хотя сужающийся дистальный кончик представлен исключительно в качестве варианта. Например, в других вариантах троакар (38) может иметь тупой кончик. В дополнение или в альтернативном варианте троакар (38) может включать в себя часть с магнитом (не показано), которая может притягивать упор (40) в направлении троакара (38). Разумеется, лицам, имеющим средний навык в данной области техники, будут понятны и другие конфигурации и конструкции для упора (40) и троакара (38) с учетом идей, изложенных в настоящем документе.

Когда упор (40) присоединен к троакару (38), расстояние между проксимальной поверхностью упора (40) и дистальной поверхностью узла (20) сшивающей головки образует длину зазора d. Троакар (38) в настоящем примере может поступательно перемещаться в продольном направлении относительно узла (20) сшивающей головки с помощью регулировочной ручки (98), расположенной на проксимальном конце узла (70) рукоятки привода, как будет описано более подробно ниже. Таким образом, когда упор (40) присоединен к троакару (38), поворот регулировочной ручки (98) увеличивает или сокращает длину зазора d посредством приведения в движение упора (40) относительно узла (20) сшивающей головки. Например, как последовательно показано на фиг. 2A–2B, упор (40) показан приведенным в движение в проксимальном направлении относительно узла (70) рукоятки привода из исходного открытого положения в закрытое положение, посредством чего уменьшая длину зазора d и расстояние между двумя частями соединяемой ткани (2). Как только длина зазора d окажется в пределах предустановленного диапазона, узел (20) сшивающей головки может быть приведен в рабочее положение, как показано на фиг. 2С, для прошивки и рассечения ткани (2) между упором (40) и узлом (20) сшивающей головки. Узел (20) сшивающей головки выполнен с возможностью прошивки и рассечения ткани (2) пользователем с помощью поворота спускового крючка (74) узла (70) рукоятки привода, как будет описано более подробно ниже.

Как отмечалось выше, длина зазора d соответствует расстоянию между упором (40) и узлом (20) сшивающей головки. Когда инструмент (10) введен в тело пациента, увидеть эту длину зазора d не всегда легко. Соответственно, предусмотрен подвижный стержень индикатора (110), показанный на фиг. 5–6, который виден через окно индикатора (120), расположенное напротив спускового крючка (74). Стержень (110) индикатора выполнен с возможностью перемещения в ответ на поворот регулирующей ручки (98) таким образом, что положение стержня (110) индикатора отражает длину зазора d. Как показано на фиг. 6, окно индикатора (120) дополнительно содержит шкалу (130), которая показывает, что зазор упора находится в пределах желаемого рабочего диапазона (например, область зеленого цвета, или «зеленая зона»), а также соответствующее представление сжатия скобки на каждом конце шкалы (130). Только в качестве примера, как показано на фиг. 6, первое изображение скобки (132) показывает высоту большой скобки, в то время как второе изображение скобки (134) показывает высоту малой скобки. Таким образом, пользователь может увидеть положение присоединенного упора (40) относительно узла (20) сшивающей головки с помощью стержня (110) индикатора и шкалы (130). Пользователь может затем отрегулировать расположение упора (40) с помощью регулировочной ручки (98) соответствующим образом.

Как показано на фиг. 2A–2C, пользователь сшивает часть ткани (2) вокруг трубчатого элемента (44) так, чтобы головка (48) упора была размещена внутри сшиваемой части ткани (2). Когда ткань (2) прикрепляется к упору (40), поддерживающие зажимы (46) и часть трубчатого элемента (44) выступают из ткани (2), так чтобы пользователь мог присоединить упор (40) к троакару (38). Когда ткань (2) присоединена к троакару (38) и/или другой части узла (20) сшивающей головки, пользователь присоединяет упор (40) к троакару (38) и приводит в движение упор (40) в проксимальном направлении по отношению к узлу (20) сшивающей головки, сокращая длину зазора d. Как только инструмент (10) оказывается в пределах рабочего диапазона, пользователь сшивает вместе концы ткани (2), таким образом формируя по существу сплошную трубчатую часть ткани (2).

Упор (40) может быть дополнительно сконструирован по меньшей мере в соответствии с некоторыми из идей, изложенных в патенте США №5205459; в патенте США №5271544; в патенте США №5275322; в патенте США №5285945; в патенте США №5292053; в патенте США №5333773; в патенте США №5350104; в патенте США №5533661, содержание которых включено в данный документ посредством ссылки, и/или в соответствии с другими конфигурациями, как это вполне понятно специалистам в данной области техники с учетом идей, изложенных в настоящем документе.

B. Пример узла сшивающей головки

Узел (20) сшивающей головки в настоящем примере присоединяется к дистальному концу узла (60) главного стержня и содержит трубчатый кожух (22), вмещающий скользящий рычаг (24) для подачи скобок и множество скобок (66), содержащихся в углублениях (32) для скобок. Скобки (66) и углубления (32) для скобок расположены в виде круговой структуры вокруг трубчатого кожуха (22). В настоящем примере скобки (66) и углубления (32) для скобок расположены в виде пары концентрических круговых рядов скобок (66) и углублений (32) для скобок. Рычаг (24) для подачи скобок выполнен с возможностью приведения в движение в продольном направлении внутри трубчатого кожуха (22) в ответ на поворот спускового крючка (74) узла (70) рукоятки привода. Как изображено на фиг. 2A-2C, рычаг (24) для подачи скобок содержит расширяющийся цилиндрический элемент, имеющий отверстие (26) для троакара, центральное углубление (28) и множество элементов (30), размещенных по окружности вокруг центрального углубления (28) и проходящих дистально относительно узла (60) главного стержня. Каждый элемент (30) выполнен с возможностью входа в контакт и зацепление с соответствующей скобкой (66) из множества скобок (66) в углублениях (32) для скобок. Таким образом, когда рычаг (24) для подачи скобок приводится в движение в дистальном направлении относительно узла (70) рукоятки привода, каждый элемент (30) выталкивает соответствующую скобку (66) из углубления (32) для скобки через отверстие (34) для скобки, образованное в дистальном конце трубчатого кожуха (22). Поскольку каждый элемент (30) продолжается из рычага (24) для подачи скобок, множество скобок (66) выталкиваются из узла (20) сшивающей головки по существу в одно и то же время. Когда упор (40) находится в закрытом положении, скобки (66) выталкиваются в формирующие скобки углубления (52) для сгибания ножек (68) скобок (66), прошивая тем самым материал, расположенный между упором (40) и узлом (20) сшивающей головки. На фиг. 3 показан один пример скобки (66), выталкиваемой элементом (30) в углубление (32) для формирования скобок упора (40) для сгибания ножек (68).

Рычаг (24) для подачи скобок дополнительно включает в себя цилиндрический режущий элемент (36), который расположен соосно с отверстием (26) троакара и вставляется из углублений (32) для скобок. В настоящем примере цилиндрический режущий элемент (36) расположен в центральном углублении (28) для поступательного перемещения в дистальном направлении рычагом (24) для подачи скобок. Когда упор (40) прикрепляется к троакару (38), как описано выше, головка (48) упора обеспечивает поверхность, в контакте с которой цилиндрический режущий элемент (36) рассекает материал, содержащийся между упором (40) и узлом (20) сшивающей головки. В некоторых вариантах головка (48) упора может содержать полость (не показано) для цилиндрического режущего элемента (36), чтобы способствовать иссечению материала (например, обеспечивая совместную срезающую кромку). В дополнение или альтернативным образом головка (48) упора может включать один или более противостоящих цилиндрических ножей (не показано), смещенных от цилиндрического режущего элемента (36), так что можно обеспечить выполнение рассечения типа, совершаемого ножницами. Специалистам в данной области техники будут вполне понятны и другие конфигурации с учетом идей, изложенных в настоящем документе. Узел (20) сшивающей головки, таким образом, выполнен с возможностью как прошивания, так и иссечения ткани (2) по существу одновременно в ответ на приведение в движение узла (70) рукоятки привода.

Конечно, узел (20) сшивающей головки может быть дополнительно сконструирован по меньшей мере в соответствии с некоторыми из идей, изложенных в патенте США №5205459; в патенте США №5271544; в патенте США №5275322; в патенте США №5285945; в патенте США №5292053; в патенте США №5333773; в патенте США №5350104; в патенте США №5533661, содержание которых включено в данный документ посредством ссылки, и/или в соответствии с другими конфигурациями, как это вполне понятно специалистам в данной области техники с учетом идей, изложенных в настоящем документе.

Как отмечалось ранее, рычаг (24) для подачи скобок имеет отверстие (26) для троакара. Отверстие (26) для троакара выполнено с возможностью обеспечения скольжения троакара (38) в продольном направлении относительно узла (20) сшивающей головки и/или узла (60) главного стержня. Как изображено на фиг. 2A–2C, троакар (38) соединяется с приводом (39) троакара так, что троакар (38) может быть приведен в движение в продольном направлении путем вращения поворотной ручки (98), как будет описано ниже более подробно в отношении узла (70) рукоятки привода. В настоящем примере привод (39) троакара содержит удлиненный, относительно жесткий главный стержень, присоединенный к троакару (38), хотя этот пример приведен исключительно в качестве варианта. В некоторых версиях привод (39) может содержать материал, жесткий в продольном направлении, позволяющий при этом сгибание в боковых направлениях, так что части инструмента (10) могут избирательно сгибаться или изгибаться во время использования или инструмент (10) может включать узел (60) главного стержня с предустановленным изгибом. Только в качестве примера материал представляет собой нитинол. Когда упор (40) присоединен к троакару (38), троакар (38) и упор (40) могут поступательно перемещаться с помощью исполнительного механизма (39) для регулировки длины зазора d между упором (40) и узлом (20) сшивающей головки. Разумеется, лицам, имеющим средний навык в данной области техники, будут вполне понятны и другие конфигурации привода (39) для приведения в движение троакара (38) в продольном направлении с учетом идей, изложенных в настоящем документе.

C. Пример узла главного стержня

Узел (20) сшивающей головки и троакар (38) расположены на дистальном конце узла (60) главного стержня, как показано на фиг. 2A–2C. Узел (60) главного стержня в настоящем примере содержит наружный трубчатый элемент (62) и привод (64) выталкивателя. Наружный трубчатый элемент (62) присоединен к трубчатому кожуху (22) узла (20) сшивающей головки и к корпусу (72) узла (70) рукоятки привода, обеспечивая тем самым механические средства для приведения в действие содержащихся в нем компонентов. Проксимальный конец привода (64) выталкивателя присоединен к узлу (84) приведения в действие спускового крючка узла (70) рукоятки привода, описанного ниже. Дистальный конец привода (64) рычага присоединен к рычагу (24) для подачи скобок, так что поворот спускового крючка (74) приводит рычаг (24) для подачи скобок в движение в продольном направлении. Как изображено на фиг. 2A–2C, привод (64) выталкивателя содержит трубчатый элемент, имеющий открытую продольную ось, так что привод (39), соединенный с троакаром (38), может приводить в действие в продольном направлении внутри и относительно привода (64) выталкивателя. Разумеется, следует понимать, что другие компоненты могут быть размещены в приводе (64) выталкивателя, как это будет очевидно лицам, имеющим средний навык в данной области техники, с учетом идей, изложенных в настоящем документе.

Узел (60) главного стержня может быть дополнительно сконструирован по меньшей мере в соответствии с некоторыми из идей, изложенных в патенте США №5205459; в патенте США №5271544; в патенте США №5275322; в патенте США №5285945; в патенте США №5292053; в патенте США №5333773; в патенте США №5350104; в патенте США №5533661, содержание которых включено в данный документ посредством ссылки, и/или в соответствии с другими конфигурациями, как это вполне понятно специалистам в данной области техники с учетом идей, изложенных в настоящем документе.

D. Пример узла рукоятки привода

Как показано на фиг. 4A–5, узел (70) рукоятки привода содержит корпус (72), спусковой крючок (74), блокирующий элемент (82), узел (84) приведения в действие спускового крючка и узел (90) приведения в действие троакара. Спусковой крючок (74) настоящего примера установлен на корпус (72) с возможностью поворота и соединен с узлом (84) приведения в действие спускового крючка так, что поворот спускового крючка (74) из неактивированного положения (показано на фиг. 4A) в положение срабатывания (показано на фиг. 4B) активирует привод рычага (64), описанный выше. Пружина (78) присоединяется к корпусу (72) и спусковому крючку (74) для смещения спускового крючка (74) в сторону нерабочего положения. Блокировочный конструктивный элемент (82) представляет собой поворотный элемент, который присоединен к корпусу (72). В первом, заблокированном положении блокирующий элемент (82) повернут вверх и в сторону от корпуса (72) так, что блокирующий элемент (82) входит в зацепление со спусковым крючком (74) и механически препятствует приведению пользователем в действие спускового крючка (74). Во втором, незаблокированном положении, как показано на фиг. 1 и 4B, блокирующий элемент (82) повернут вниз так, что спусковой крючок (74) может быть приведен в действие пользователем. Таким образом, с блокировочным конструктивным элементом (82) во втором положении спусковой крючок (74) может вступать в зацепление с узлом (84) приведения в движение спускового крючка для запуска аппарата (10) в действие.

Как изображено на фиг. 4A–4B, узел (84) приведения в действие спускового крючка в настоящем примере содержит каретку (86) спускового крючка, выполненную с возможностью скольжения, зацепленную за проксимальный конец привода (64) выталкивателя. Каретка (86) содержит набор плоских выступов (88) на проксимальном конце каретки (86) для удержания и зацепления с парой плеч (76) спускового крючка, продолжающихся из спускового крючка (74). Таким образом, когда спусковой крючок (74) повернут, каретка (86) приводится в движение в продольном направлении и сообщает движение в продольном направлении приводу (64) выталкивателя. В показанном примере каретка (86) жестко прикреплена к проксимальному концу привода (64) выталкивателя, хотя этот пример приведен исключительно в качестве варианта. Более того, в одном альтернативном варианте, приведенном исключительно в качестве примера, каретка (86) может просто упираться в привод (64) выталкивателя, в то время как дистальная пружина (не показано) смещает привод (64) выталкивателя в проксимальном направлении относительно узла (70) рукоятки привода.

Узел (84) приведения в движение спускового крючка может быть дополнительно сконструирован по меньшей мере в соответствии с некоторыми из идей, изложенных в таких документах, как патент США №5205459; патент США №5271544; патент США №5275322; патент США №5285945; патент США №5292053; патент США №5333773; патент США №5350104; патент США №5533661, содержание которых включено в данный документ посредством ссылки, и/или в соответствии с другими конфигурациями, как это вполне понятно специалистам в данной области техники с учетом идей, изложенных в настоящем документе.

Корпус (72) также вмещает узел (90) приведения в действие троакара, выполненный с возможностью приведения троакара (38) в движение в продольном направлении в ответ на поворот регулировочной ручки (98). Как лучше всего показано на фиг. 4A–5, узел активации троакара (90) настоящего примера содержит регулирующую ручку (98), нарезной хвостовик (94) и гильзу (92). Нарезной хвостовик (94) в настоящем примере расположен на дистальном конце привода (39) троакара, хотя следует понимать, что нарезной хвостовик (94) и привод (39) троакара в альтернативном варианте могут представлять собой отдельные компоненты, которые вступают в зацепление для сообщения движения в продольном направлении. Регулировочная ручка (98) поддерживается с возможностью поворота проксимальным концом корпуса (72) и выполнена с возможностью поворота рукава (92), который находится в зацеплении с нарезным хвостовиком (94) через внутренний выступ (не показано). Нарезной хвостовик (94) в настоящем примере содержит непрерывный желоб (96), образованный на наружной поверхности нарезного хвостовика (94). Таким образом, при повороте регулировочной ручки (98) внутренний выступ двигается в желобке (96) и нарезной хвостовик (94) приводится в движение в продольном направлении относительно рукава (92). Поскольку нарезной хвостовик (94) расположен на дистальном конце привода (39) троакара, поворот регулировочной ручки (98) в первом направлении двигает привод (39) троакара в дистальном направлении относительно узла (70) рукоятки привода. Таким образом, длина зазора d между упором (40) и узлом (20) сшивающей головки увеличивается. При повороте регулировочной ручки (98) в противоположном направлении исполнительный механизм (39) троакара приводится в движение в проксимальном направлении относительно узла (70) рукоятки управления для сокращения длины зазора d между упором (40) и узлом (20) сшивающей головки. Таким образом, узел (90) приведения в действие троакара выполнен с возможностью приведения в действие троакара (38) в ответ на поворот регулировочной ручки (98). Разумеется, лицам, имеющим средний навык в данной области техники, будут понятны и другие конфигурации узла (90) приведения в действие троакара с учетом идей, изложенных в настоящем документе.

Выточка (96) в настоящем примере содержит множество различных частей (96A, 96B, 96C), которые имеют разный шаг резьбы или количество желобков на единицу осевого расстояния. Настоящий желоб (96) разделен на дистальную часть (96A), среднюю часть (96B) и проксимальную часть (96C). Как показано на фиг. 5, дистальная часть (96A) содержит малый шаг или большое число желобов на короткое осевое расстояние нарезного хвостовика (94), так что для прохождения короткого осевого расстояния требуется большое число вращений регулирующей ручки (98). Средняя часть (96B) содержит участок со сравнительно более крупным шагом или меньшим количеством желобков на осевом отрезке, так что требуется относительно небольшое количество поворотов для прохождения длинного осевого расстояния. Таким образом, длина зазора d может быстро уменьшиться с помощью относительно малого количества поворотов регулировочной ручки (98). Проксимальная часть (96C) настоящего примера по существу аналогична дистальной части (96A) и содержит малый шаг резьбы или большое число желобков на небольшом осевом отрезке нарезного хвостовика (94), так что для прохождения короткого осевого расстояния требуется большое число вращений. Проксимальная часть (96C) в настоящем примере расположена внутри рукава (92), когда упор (40) находится по существу рядом с узлом (20) сшивающей головки, так что стержень (110) индикатора перемещается в окне (120) индикатора по шкале (130) для индикации того, что промежуток упора находится в пределах желаемого рабочего диапазона, как это будет описано более подробно ниже. Таким образом, когда выступ находится в пределах проксимальной части (96C) выточки (96), каждый поворот регулировочной ручки (98) может уменьшить длину зазора d на небольшую величину, что обеспечивает тонкую подстройку.

Узел (90) приведения в действие троакара может быть дополнительно сконструирован в соответствии по меньшей мере с некоторыми из идей, изложенных в таких документах, как патент США №5205459; патент США №5271544; патент США №5275322; патент США №5285945; патент США №5292053; патент США №5333773; патент США №5350104; патент США №5533661, содержание которых включено в данный документ посредством ссылки, и/или в соответствии с другими конфигурациями, как это вполне понятно специалистам в данной области техники с учетом идей, изложенных в настоящем документе.

В примере, показанном на фиг. 4A–4B, U-образный зажим (100) прикреплен к промежуточной части привода троакара (39), размещенного дистально относительно нарезного хвостовика (94). U-образный зажим (100) входит в зацепление с частью корпуса (7