Способ разрушения ледяного покрова

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к области судостроения, в частности к подводным судам, способным разрушать сплошной ледяной покров при их всплытии. Предложен способ разрушения ледяного покрова, заключающийся в прикреплении судна ко льду посредством пары якорей и тросов, последующем заполнении балластных цистерн забортной водой и создании положительной силы плавучести за счет емкости из эластичного материала, которую располагают под ледяным покровом посередине между якорями, периодически заполняют сжатым воздухом, а затем вентилируют с частотой, равной частоте резонансных изгибно-гравитационных волн, возбуждаемых в ледяном покрове динамической нагрузкой. Технический результат заключается в увеличении толщины разрушаемого ледяного покрова. 2 ил.

Реферат

Изобретение относится к области судостроения, в частности, к подводным судам, способным разрушать сплошной ледяной покров при их всплытии.

Известно техническое решение (Патент RU 2570916), в котором ледяной покров предлагается разрушать подводным судном посредством его прикрепления ко льду при помощи якоря и троса. Затем разрушающую лед нагрузку создают за счет заполнения балластных цистерн судна забортной водой, а также вращения гребных винтов судна.

Недостатком решения являются недостаточная толщина разрушаемого льда, зависящая от емкости балластных цистерн, т.е. возникающей отрицательной силой плавучести при их заполнении, а ее увеличение (за счет вращения гребных винтов) может привести к опасному подвсплытию судна (вертикальному перемещению вверх) и его соударению со льдом.

Сущность изобретения заключается в разработке способа увеличения ледоразрушающей способности и безопасности эксплуатации судна при его осуществлении.

Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в увеличении ледоразрушающей способности и безопасности эксплуатации судна при его реализации.

Известно (Козин В.М., Скрипачёв В.В. Колебания ледяного покрова под действием периодически изменяющейся нагрузки, ПМТФ, - Новосибирск: Изд-во СО РАН. - 1992, №5), что периодическое приложение к ледяному покрову поперечной нагрузки с частотой, равной собственной частоте возбуждаемых изгибно-гравитационных волн (ИГВ), приводит к значительному увеличению деформаций (амплитуды прогибов) по сравнению с ее статическим приложением.

Существенные признаки, характеризующие изобретение.

Ограничительные: судно прикрепляют ко льду при помощи якоря и троса с последующим заполнением балластных цистерн забортной водой.

Отличительные: судно прикрепляют ко льду посредством пары якорей и тросов, расположенных в носовой и кормовой оконечностях судна, в средней части судна посередине между якорями предусматривают контейнер с вложенной в него емкостью из эластичного материала, которую располагают под ледяным покровом, периодически заполняют сжатым воздухом, а затем вентилируют с частотой, равной частоте резонансных изгибно-гравитационных волн, возбуждаемых в ледяном покрове динамической нагрузкой.

Изобретение осуществляется следующим образом.

В носовой и кормовой оконечностях судна выполняют контейнеры, в которые укладывают в сложенном состоянии якоря с тросами, при этом точки крепления тросов к судну при их натяжении должны обеспечивать нулевые кренящие моменты. При возникновении необходимости всплытия судно подвсплывает на безопасное заглубление и останавливается. Затем из контейнеров в вертикальном направлении выстреливаются, например, при помощи пороховых зарядов якоря в сложенном состоянии. Для пробивания льда, т.е. для создания во льду лунки, может быть использована, например, струя кумулятивного заряда, установленного в головной части якоря. После выхода якорей из-подо льда их лапы автоматически раскрываются (по принципу раскрывающегося зонта) и после натяжения, т.е. устранения слабины у тросов, они прикрепляются ко льду. Затем забортной водой наполняют цистерны главного балласта. Судно приобретет отрицательную плавучесть и начнет натягивать якорные тросы, создавая вертикальную нагрузку на лед. Если при этом ледяной покров не разрушится, то в емкость из эластичного материала, расположенную в контейнере средней части судна посередине между якорями, подают сжатый воздух из его источника при помощи гибкого шланга. В результате емкость всплывет, т.е. приледнится, между якорями возникнет положительная сила плавучести, что увеличит изгибные напряжения, т.е. нагрузку на лед. Равноудаленность расположения емкости от якорей увеличит ее интенсивность, т.к. сила плавучести окажется приложенной в точке максимального вспучивания ледяного покрова. Эластичные свойства материала емкости позволят увеличить ее объем. Поэтому давление сжатого воздуха, а значит и объем емкости, т.е. ее положительные силы плавучести (силы Архимеда) увеличивают до максимальных значений. Если и после этого не произойдет разрушения ледяного покрова, то емкость начинают заполнять и вентилировать периодически с частотой, равной частоте резонансных ИГВ, возбуждаемых в ледяном покрове динамической нагрузкой. Во льду возникнут ИГВ максимальной амплитуды, что повысит ледоразрушающую способность способа по сравнению с известным решением. В результате будет достигнут заявленный технический результат.

Изобретение поясняется чертежами.

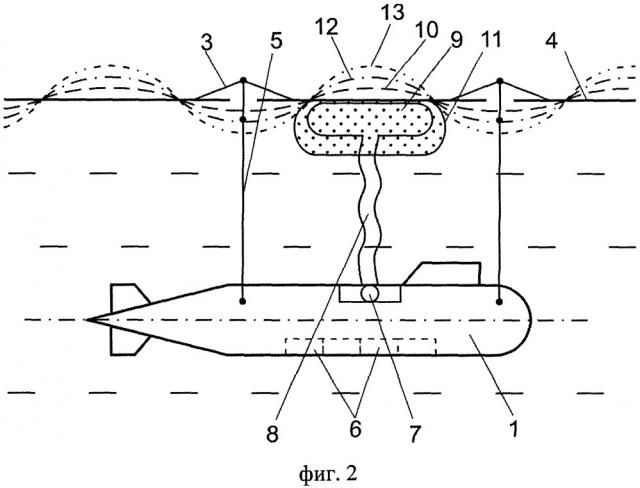

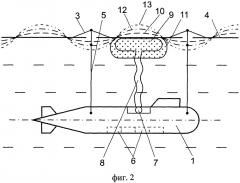

На фиг. 1 показан вид на судно сбоку после его прикрепления ко льду; на фиг. 2 - после заполнения емкости сжатым воздухом.

В оконечностях судна 1 выполняют контейнеры 2, в которые укладывают в сложенном состоянии якоря с тросами (не показано). При возникновении необходимости всплытия судно 1 подвсплывает на безопасное заглубление H (фиг. 1). После прикрепления якорей 3 ко льду 4 с помощью тросов 5 заполняют балластные цистерны 6, что вызовет деформацию ледяного покрова до профиля 10 (фиг. 1). Если после этого ледяной покров 4 не разрушится, то в емкость 7 через гибкий шланг 8 подают сжатый воздух (фиг. 2). В результате емкость 7 всплывет и займет положение 11. Это увеличит деформации льда от профиля 10 (фиг. 1, 2) до профиля 12 (фиг. 2). Если и этого окажется недостаточно для разрушения ледяного покрова 4, то давление в емкости 7, а значит и ее размеры увеличивают до габаритов 13 (фиг. 2). Если и после этого не произойдет разрушения ледяного покрова 4, то емкость начинают заполнять и вентилировать периодически с частотой резонансных ИГВ. В результате во льду возникнут резонансные ИГВ 13, что повысит толщину разрушаемого льда. Использование при реализации предложенного способа прикрепляемых ко льду якорей позволит сконцентрировать прилагаемое ко льду нагружение в области между якорями, т.е. уменьшить энергозатраты на разрушение ледяного покрова.

Способ разрушения ледяного покрова подводным судном посредством его прикрепления ко льду при помощи якоря и троса с последующим заполнением балластных цистерн забортной водой, отличающийся тем, что судно прикрепляют ко льду посредством пары якорей и тросов, расположенных в носовой и кормовой оконечностях судна, в средней части судна посередине между якорями предусматривают контейнер с вложенной в него емкостью из эластичного материала, которую располагают под ледяным покровом, периодически заполняют сжатым воздухом, а затем вентилируют с частотой, равной частоте резонансных изгибно-гравитационных волн, возбуждаемых в ледяном покрове динамической нагрузкой.