Способ экспериментального хирургического доступа к тазобедренному суставу при переломах вертлужной впадины

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к экспериментальной медицине и может быть применимо для экспериментального хирургического доступа к тазобедренному суставу при переломах вертлужной впадины. На коже отмечают маркером три основные ориентира разреза, первым из которых является точка, которая находится на уровне передней верхней ости подвздошной кости и кзади от нее, второй ориентир находится в точке пересечения вертикальной линии, проходящей кзади от верхушки большого вертела в проекции межвертельного гребня, и горизонтальной линии, проходящей выше верхушки большого вертела, и третий ориентир находится ниже основания большого вертела и в проекции переднего края бедренной кости. Маркером восстанавливают линию будущего разреза по указанным точкам. Выполняют разрез. Выполняют сшивание и реинсерцию мышц и мягких тканей. Способ позволяет обеспечить полный обзор и возможность манипулирования отломками передней и задней колонн. 48 ил.

Реферат

Способ относится к оперативной хирургии, топографической анатомии, травматологии, оперативной ортопедии, эндопротезированию тазобедренного сустава, экспериментальной хирургии, реабилитации больных с повреждениями и заболеваниями костей таза.

В своей работе Е.А. Литвина [Литвина, Е.А. Современное хирургическое лечение множественных и сочетанных переломов костей конечностей и таза: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.15 / Е.А. Литвина - Москва, 2010. - 45 с.] отмечает, что в лечении тяжелых переломов костей таза, часто встречающихся при сочетанной и множественной травме, травматологи-ортопеды редко используют первичную стабилизацию таза, являющейся важнейшим компонентом противошоковых и реанимационных мероприятий. Довольно часто окончательная репозиция и стабильная фиксация переломов таза и вертлужной впадины неоправданно затягиваются. Увеличение срока предоперационного периода, по мнению автора, резко затрудняет репозицию, увеличивает травматичность вмешательства и объем операционной кровопотери [Выбор операционного доступа при лечении двухколонных переломов вертлужной впадины / А.А. Гринь, А.В. Рунков, И.Л. Шлыков // Травматология и ортопедия России. - 2014. - №1 (71). - С. 92-97; Литвина, Е.А. Современное хирургическое лечение множественных и сочетанных переломов костей конечностей и таза: автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.01.15 / Е.А. Литвина - Москва, 2010. - 45 с.; Keggi K.J. et all. Anterior approach to total, hip replacement: Surqical technique and clinical results of our first one thousand cases usinq noncemented prostheses. Yale j. Biol. Med. 1993, v.66, p. 243-256; Knight RA, Smith H (1958) Central fractures of the acetabulum. J Bone Joint Surg 40:1; Letournel E (1980) Acetabulum fractures: classification and management. Clin Orthop 151:81; Matte J, Anderson L, Epstein H, Hendrick P (1986) Fractures of the acetabulum: a retrospective analysis. Clin Orthop 205:230; Matte J, Letournel E, Browner В (1986) Surgical management of acetabular fractures. Mosby, St. Louis (American Academy of Orthopaedic Surgeons Instructional Course Lectures, No. 35, p. 38)].

Закрытые чрезвертлужные переломы таза с неустраненным смещением отломков закономерно приводят развитию посттравматического коксартроза. Лечение закрытых переломов вертлужной впадины со смещением отломков и в настоящее время является одной из нелегких проблем, которую вынужден решать травматолог-ортопед при выборе способа оперативного лечения [Буачидзе О.Ш. и др. Хирургия тазобедренного сустава, М., Медицина, 2002, 15-20; Выбор операционного доступа при лечении двухколонных переломов вертлужной впадины / А.А. Гринь, А.В. Рунков, И.Л. Шлыков // Травматология и ортопедия России. - 2014. - №1 (71). - С. 92-97].

Переломы вертлужной впадины, по данным разных авторов, составляют до 22% от всех повреждений таза, двухколонные переломы встречаются среди них в 19,4-22,6% случаев [Letournel Е. The results of acetabular fractures treated surgically: twenty-one years experience. In: The hip: proceedings of the Seventh Open Scientific Meeting of The Hip Society. Mosby, St. Louis. 1979; Letournel E. Fractures of the pelvis and acetabulum. Ninth AFOR Course and Workshop. Paris; 1993. P. 253-313; Letournel E (1980) Acetabulum fractures: classification and management. Clin Orthop 151:81; Ochs B.G., Marintschev I., Hoyer H. et al. Changes in the treatment of Acetabular fractures over 15 years: Analysis of 1266 cases treated by the German Pelvic Multicentre Study Group (DAO/DGU). J.Injury. 2010; 8:839-851]. Рассматриваемые повреждения относятся к «полным» внутрисуставным переломам, так как ни один участок суставной поверхности вертлужной впадины не остается связанным с осевым скелетом. При значительных смещениях и нестабильности отломков это повреждение называют флотирующей вертлужной впадиной.

Показаниями к открытой репозиции и внутренней фиксации многие авторы считают смещения отломков ВП. Решение данной сложной проблемы является многокомпонентным: определение сроков оперативного вмешательства, планирование объема оперативного вмешательства и соответственно хирургического доступа, выбор которого зависит от клинико-рентгенологической оценки типа перелома, использование эффективных и мало травматичных способов репозиции, обеспечивающих, по возможности, выполнение анатомической репозицию отломков, и выполнение стабильной фиксации, анестезиологическое обеспечение оперативного вмешательства.

Трудно подобрать какой-то один из хирургических доступов к тазобедренному суставу, который бы обеспечивал решение всех задач, учитывая наличие только представленного в литературе многообразия вариантов переломов ВП. Травматолог-ортопед обязан знать несколько классических доступов к тазобедренному суставу и брать их за основу при выполнении оперативного вмешательства.

В настоящее время существуют четыре классических хирургических доступа к ТБС [Дадаев, М.Х. Модифицированный задне-боковой доступ при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава / М.Х. Дадаев, Н.Г. Гончаров, В.Г. Голубев, А.А. Останоков, И.А. Резуненко, Д.А. Чужмаков, В.В. Юлов // Сборник тезисов IX Съезда травматологов ортопедов: В 3 томах. Том I. Саратов, 2010 г. - 580 с.: ил.; Прохоренко В.М. (ГУ Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии МЗ РФ): «Способ хирургического доступа при операциях на тазобедренном суставе», RU (11) 2281710 (13) С2. 6. 6.; Brady, L.P. Lateral oblique incision for the Charnley low friction arthroplasty / L.P. Brady // Clin. Orthop. - 1986. - V. 118. - P. 7.; Epstein HC (1980) Traumatic dislocations of the hip.Williams & Wilkins, Baltimore; Judet R, Judet J, Letournel E (1964) Fractures of the acetabulum. Classification and surgical approaches for open reduction. J Bone Joint Surg [Am] 46:1615; Harris, W.H. Extensive exposure of the hip joint / W.H. Harris // Clin. Orthop. - 1973. - V. 91. - P. 58; Harris, W.H. A new approach to total hip replacement without osteotomy of the greater trochanter / W.H. Harris // Clin. Orthop. - 1975. - V. 106. - P. 19].

Близкое решение проблемы можно найти в способе В.М. Прохоренко (ГУ Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии МЗ РФ): «Способ хирургического доступа при операциях на тазобедренном суставе», RU (11) 2281710 (13) С2 [5]. Способ заключается в следующем: «осуществляют доступ по операционному рубцу, оставшемуся после предыдущих вмешательств, и иссекают его; одномоментно, на всю глубину по направлению сверху вниз продольно рассекают мягкие ткани до бедренной кости, начиная от проксимального отдела наружной поверхности бедренной кости, через точку между передней и средней третями ширины большого вертела; продольно разъединяют пельвиотрохантерные мышцы, и полученный таким образом передний мягкотканный лоскут, тупо и остро отслаивая от костных структур, отводят кпереди; по завершении хирургического вмешательства лоскут укладывают и фиксируют на прежнем месте». Наиболее близкое решение описано в разработанном на базе Уральского НИИТО им. В.Д. Чаклина расширенном задне-боковом Y-образном доступе к тазобедренному суставу [Выбор операционного доступа при лечении двухколонных переломов вертлужной впадины / А.А. Гринь, А.В. Рунков, И.Л. Шлыков // Травматология и ортопедия России. - 2014. - №1 (71). - С. 92-97]. Это модифицированный задне-боковой доступ с дополнительным «лучом» от большого вертела в направлении передних остей подвздошной кости. При этом доступе авторы выполняют остеотомию большого вертела, при этом предусмотрена возможность остеотомии передних остей тазовой кости. Данный доступ обеспечивает полный обзор и возможность манипулирования отломками передней и задней колонн с наружной стороны и частично - с внутренней стороны таза. На операционном столе больной находится в положении на боку.

Однако, данному способу присущи недостатки: 1) - в положении пациента на боку головка бедра стремится «провалиться» в полость таза, усугубляя положение отломков, особенно при сложных оскольчатых переломах, что может затруднять процесс репозиции; 2) - при использовании Y-образного доступа у одного пациента нами получена невропатия седалищного нерва, сопровождавшаяся парезом малоберцовых мышц и у двух пациентов - интраоперационное повреждение нижней ягодичной артерии; 3) - при использовании Y-образного доступа отмечена гетеротопическая оссификация.

Технический результат - разработать способ экспериментального хирургического доступа к тазобедренному суставу при переломах вертлужной впадины.

Технический результат достигается следующим путем.

Труп укладывают на бок, на коже отмечают маркером три основные ориентира разреза, первым из которых является точка, которая находится на уровне передней верхней ости подвздошной кости и кзади от нее, второй ориентир находится в точке пересечения вертикальной линии, проходящей кзади от верхушки большого вертела в проекции межвертельного гребня, и горизонтальной линии, проходящей выше верхушки большого вертела, и третий ориентир находится ниже основания большого вертела и в проекции переднего края бедренной кости, маркером восстанавливают линию будущего разреза по указанным точкам, после чего выполняют по намеченной линии разрез кожи и подкожно-жировой клетчатки, рану расширяют, далее определяют линию границы между мышцей натягивающей широкую фасцию и большой ягодичной мышцей, и по этой линии продольно рассекают и разволокняют указанные мышцы, при этом, рассечение и разволокнение мышц выполняют в направлении кверху, доводя до места прикрепления задней порции мышцы, натягивающей широкую фасцию к наружной губе гребня подвздошной кости, после этого, с целью мобилизации, отсекают верхние пучки большой ягодичной мышцы (m. gluteus mах-imus), прикрепляющиеся к широкой фасции (fascia lata) и подвздошно-тибиальный тракт (traktus iliotibialis), при этом отсечение выполняется в пределах широкой фасции без повреждения мышц, далее разрез продолжают книзу, для чего рассекают над большим вертелом подвздошно-тибиальный тракт, и разрез заканчивают ниже основания большого вертела, а затем образовавшиеся задний и передний мышечные края, включая мобилизованные верхние пучки большой ягодичной мышцы, разводят ранорасширителями соответственно кзади и кпереди, причем отведение кзади заднего мышечного края, с целью предупреждения повреждения питающей артерии, производят до появления в верхнем углу раны сосудистого пучка, в котором проходит поверхностная ветвь верхней ягодичной артерии, и обнажают среднюю ягодичную мышцу и большой вертел бедра, далее волокна средней ягодичной мышцы по возможности разводят, а при необходимости рассекают на всю ее толщину, при этом рассечение средней ягодичной мышцы начинают у передне-наружной части основания верхушки большого вертела, и ведут вдоль мышечных волокон передней части средней ягодичной мышцы в направлении верхнего края передней нижней ости подвздошной кости, затем выполняют другой разрез, который начинают от задне-наружной части основания верхушки большого вертела, и направляют его вдоль анатомической границы, располагающейся между нижним краем средней и малой мышц с одной стороны, и грушевидной, близнецовыми и запирательными мышцами с другой стороны, разделяя их между собой, при этом разделение их кверху и кзади с целью предупреждения повреждения верхнего ягодичного нерва и артерии, иннервирующих и питающих среднюю и малую ягодичные мышцы, продолжают до появления в верхне-заднем углу мышечной раны нервно-сосудистого пучка, на следующем этапе сухожилие средней ягодичной мышцы разделяют на две части, переднюю часть, относящуюся к группе волокон мышц, выполняющих функцию внутреннего ротатора бедра, и заднюю часть, относящуюся к группе волокон мышц, выполняющих функцию наружных ротатора бедра, после чего обе части сухожилия полностью отсепаровывают от верхушки большого вертела, и каждую часть сухожилия армируют путем прошивания лавсановой нитью одним из классических швов сухожилия таким образом, чтобы сухожильная часть была сформирована в виде конуса, из которого выходило бы не менее двух нитей, затем сухожилие средней ягодичной мышцы отводят кверху с обнажением малой ягодичной мышцы, далее разволокняют, или рассекают на всю толщину волокна малой ягодичной мышцы в таком же направлении, как и среднюю ягодичную мышцу, начиная у передне-наружной части основания верхушки большого вертела в направлении верхнего края передней нижней ости подвздошной кости, после этого производят отслойку малой ягодичной и отводят ее кверху вместе со средней ягодичной мышцей с обнажением капсулы сустава, после этого выполняют отсепаровку от места прикрепления к вертельной ямке сухожилий грушевидной, близнецовых и запирательных мышц, прошивают их лавсановой нитью и отводят в направлении кзади и латерально с дальнейшей отсепаровкой от заднего края вертлужной впадины с обнажением последнего вплоть до обнажения седалищной ости, края малой седалищной вырезки, седалищной кости и бугра седалищной кости, а при необходимости дополнительного обнажения бугра седалищной кости и места соединения заднего отдела вертлужной впадины и тела седалищной кости, выполняют частичную отсепаровку от бугра седалищной кости квадратной мышцы, далее отсепаровывают наружную, медиальную и промежуточную широкие мышцы бедра с обнажением передне-наружной поверхности вертельной области, и иссекают капсулу сустава, затем обнажают верхний край вертлужной впадины, переднюю нижнюю ость подвздошной кости, передний край вертлужной впадины и место отхождения тела лобковой кости от вертлужной впадины, затем выполняют задний подвздошный вывих бедренной кости, который стал возможен после проведенной мобилизации проксимального отдела бедра, бедро сгибают, при этом головка, шейка и вертельная область бедра позволяют осуществить ревизию и манипуляции на вертлужной впадине, после этого ранорасширителями проксимальную часть бедра отводят кзади и осуществляют ревизию и манипуляции на переднем отделе вертлужной впадины, затем, бедренную кость переводят в положение переднего над лонного вывиха, бедро устанавливают в положение разгибания, ранорасширителями проксимальную часть бедра отводят кпереди и осуществляют ревизию и манипуляции на заднем отделе вертлужной впадины, затем, в случае необходимости выполнения костной аутопластики вертлужной впадины, осуществляют отслойку жировой клетчатки кверху до гребня передней части крыла подвздошной кости, кожу и жировую клетчатку отодвигают ранорасширителями кверху, обнажают от мышцы гребень передней части крыла подвздошной кости и выполняют забор трансплантата, после окончания работы на вертлужной впадине выполняют вправление бедра, затем в передней части верхушки большого вертела в проекции межвертельной линии (linea intertrochanterica) и на уровне верхнего края шейки бедренной кости выполняют первый передний канал диаметром 6 мм, идущий в передне-заднем направлении изнутри кнаружи, сверху вниз с выходом в передне-наружной части подвертельной области, затем, по ходу сформированного канала формируют канал в том же направлении, но уже диаметром 10 мм на глубину 10 мм, далее в задней части верхушки большого вертела в проекции межвертельного гребня (crista intertrochanterica) и на уровне вертельной ямки (fossa trochanterica) бедренной кости выполняют второй задний канал, диаметром 6 мм, идущий в задне-переднем направлении изнутри кнаружи, сверху вниз с выходом в заднее - наружной части подвертельной области, затем, по ходу сформированного канала формируют канал в том же направлении, но уже диаметром 10 мм на глубину 10 мм, при этом расстояние между отверстиями каналов в подвертельной области не должно быть меньше 10 мм, на следующем этапе в подвертельной области выполняют отсепаровку сухожильной части наружной широкой мышцы бедра книзу, далее через переднюю и заднюю части сухожилия средней ягодичной мышцы проводят серкляжную проволоку непосредственно над частью, прошитой лавсановой нитью, далее один конец проволоки и половину количества нитей, которыми прошита передняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы, проводят через передний канал в направлении сверху вниз и изнутри кнаружи, после чего осуществляют тягу за нити и проволоку, проведенные через передний костный канал так, чтобы сформированная в виде конуса передняя часть сухожилия внедрилась в костный канал, а отсепарованную часть малой ягодичной мышцы подшивают к фиксированной трансоссально передней части сухожилия средней ягодичной мышцы, после это бедро отводят на 30 градусов в нейтральном между сгибанием и разгибанием в тазобедренном суставе положении и связывают между собой нити передней части сухожилия средней ягодичной мышцы, при этом узел после связывания нитей расположен на передней поверхности основания верхушки большого вертела, затем, в таком же положении бедра скручивают между собой оба конца проволоки, при этом узел после скручивания проволоки расположен на передней поверхности основания верхушки большого вертела, далее, не меняя положения бедра, через задний костный канал проводят часть нитей и один конец проволоки задней части сухожилия средней ягодичной мышцы, после чего нити связывают, при этом узел после связывания нитей расположен на задней поверхности основания верхушки большого вертела, затем в таком же положении бедра скручивают между собой оба конца проволоки, при этом узел после скручивания проволоки расположен на задней поверхности основания верхушки большого вертела, лишняя часть проволоки удаляют при помощи кусачек и концы лавсановой нити срезают, после этого отсепарованную сухожильную часть наружной широкой мышцы бедра укладывают на место и фиксирую ее к подвертельной области, а при ушивании раны, частично отсепарованную от бугра седалищной кости, нижнюю близнецовую и квадратную мышцы подшивают к вне тазовой части внутренней запирательной мышцы и к наружной запирательной, далее выполняют сшивание и реинсерцию мышц и мягких тканей, при этом далее удаляют лавсановые нити, использованные как держалки, рану дренируют и зашивают.

Изобретение поясняется следующими чертежами.

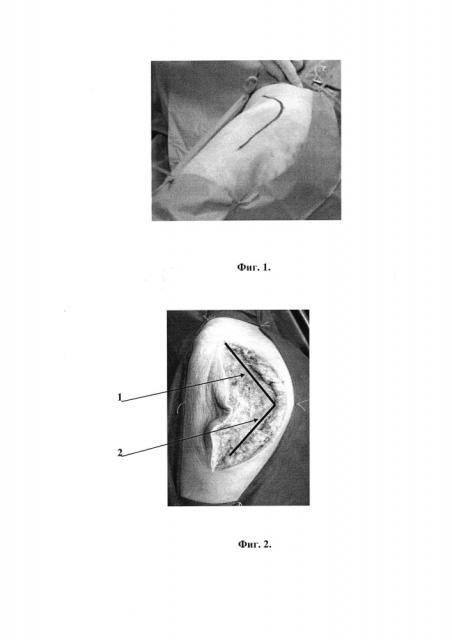

На фиг. 1. Представлено фото трупа, лежащего на правом боку с обшиванием «операционного» поля хирургической пеленкой и с намеченным маркером ориентиром разреза кожных покровов.

На фиг. 2. Представлено фото разреза кожных покровов и подкожно-жировой клетчатки с обнажением широкой фасции бедра: 1 - линия границы между мышцей натягивающей широкую фасцию и большой ягодичной мышцей; 2 - линия отсечения верхних пучков большой ягодичной мышцы (m. gluteus maximus), прикрепляющиеся к широкой фасции (fascia lata) и подвздошно-тибиальный тракт (traktus iliotibialis), при этом отсечение выполняется в пределах широкой фасции без повреждения мышц.

На фиг. 3. Представлено фото рассечения подвздошно-тибиального тракта широкой фасции бедра с окончанием разреза ниже основания большого вертела: 3 - зона отсечения верхних пучков большой ягодичной мышцы (m. gluteus maximus), прикрепляющихся к широкой фасции (fascia lata) и подвздошно-тибиальному тракту (traktus iliotibialis).

На фиг. 4. Представлено фото разреза средней ягодичной мышцы, который начинают у передне-наружной части основания (4) верхушки (5) большого вертела.

На фиг. 5. Представлено фото разреза, который начинают от задне-наружной части основания (6) верхушки (5) большого вертела, и направляют его вдоль анатомической границы (7), располагающейся между нижним краем средней и малой мышц (8) с одной стороны, и грушевидной, близнецовыми и запирательными мышцами (9) с другой стороны

На фиг. 6. Представлено фото разделения (10) сухожилия (11) средней ягодичной мышцы (12) на две части.

На фиг. 7. Представлено фото передней части (13) сухожилия средней ягодичной мышцы (12), относящейся к группе волокон мышц, выполняющих функцию внутреннего ротатора бедра, и задней части (14) сухожилия средней ягодичной мышцы (12), относящуюся к группе волокон мышц, выполняющих функцию наружных ротатора бедра; 5 - верхушка большого вертела.

На фиг. 8. Представлено фото армирования передней (13) и задней (14) частей сухожилия путем прошивания лавсановой нитью (16) одним из классических швов сухожилия таким образом, чтобы сухожильная часть была сформирована в виде конуса (15).

На фиг. 9. Представлено фото отведенной кверху средней ягодичной мышцы (12) и малой ягодичной мышцы (17).

На фиг. 10. Представлено фото отслойку малой ягодичной мышцы (17) и отводят ее кверху вместе со средней ягодичной мышцей (12), с обнажением сухожилий грушевидной, близнецовых и запирательных мышц (9) и капсулы сустава (18).

На фиг. 11. Представлено фото отсепаровки от места прикрепления к вертельной ямке сухожилий грушевидной, близнецовых и запирательных мышц (9), которые прошивают лавсановой нитью (16) и отводят в направлении кзади и латерально; 5 - верхушка большого вертела; 12 - средняя ягодичная мышца; 16 - лавсановая нить; 17 - малая ягодичная мышца; 18 - капсула сустава.

На фиг. 12. Представлено фото отсепаровки наружной, медиальной и промежуточной широких мышц бедра (21) с обнажением передне-наружной поверхности вертельной области (25), верхнего края вертлужной впадины (19), передней нижней ости подвздошной кости (20), переднего края вертлужной впадины (22) и место отхождения тела лобковой кости от вертлужной впадины (23) и головки бедренной кости (24); 5 - верхушка большого вертела.

На фиг. 13. Представлено фото заднего подвздошного вывиха бедренной кости; 24 - головка бедренной кости; 26 - вертлужная впадина.

На фиг. 14. Представлено фото переднего над лонного вывиха бедренной кости; 24 - головка бедренной кости; 26 - вертлужная впадина.

На фиг. 15. Представлено фото выполнение первого переднего канала диаметром 6 мм; 27 - сверло диаметром 6 мм.

На фиг. 16. Представлено фото формирования канала диаметром 10 мм по ходу уже сформированного канала на глубину 10 мм; 28 - сверло диаметром 10 мм.

На фиг. 17. Представлено фото формирования в задней части верхушки большого вертела в проекции межвертельного гребня (crista inter-trochanterica) и на уровне вертельной ямки (fossa trochanterica) бедренной кости второго заднего канала, вначале диаметром 6 м; 27 - сверло диаметром 6 мм.

На фиг. 18. Представлено фото формирования в задней части верхушки большого вертела в проекции межвертельного гребня (crista inter-trochanterica) и на уровне вертельной ямки (fossa trochanterica) бедренной кости второго заднего канала диаметром 10 мм на глубину 10 мм; 28 - сверло диаметром 10 мм.

На фиг. 19. Представлено фото проведения через переднюю (13) и заднюю (14) части сухожилия средней ягодичной мышцы серкляжной проволоки (29) непосредственно над частью, прошитой лавсановой нитью (16) и укладывание обоих ее концов вдоль сформированных конусов.

На фиг. 20. Представлено фото проведения одного конца проволоки (29) и половину количества нитей (16), которыми прошита передняя часть (13) сухожилия средней ягодичной мышцы (12), проводят через передний канал в направлении сверху вниз и изнутри кнаружи; 5 - верхушка большого вертела; 14 - задняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы; 17 - малая ягодичная мышца.

На фиг. 21. Представлено фото связывания между собой нитей (16) передней части (13) сухожилия средней ягодичной мышцы (12); 5 - верхушка большого вертела; 14 - задняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы; 16 - нити; 29 - проволока; 30 - узел после связывания нитей передней части сухожилия средней ягодичной мышцы.

На фиг. 22. Представлено фото скручивания между собой обоих концов проволоки (29), при этом узел после скручивания проволоки (31) расположен на передней поверхности основания верхушки большого вертела; 5 - верхушка большого вертела; 12 - средняя ягодичная мышца; 13 - передняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы 14 - задняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы; 16 - нити; 30 - узел после связывания нитей передней части сухожилия средней ягодичной мышцы.

На фиг. 23. Представлено фото проведения через задний костный канал часть нитей (16) и одного конца проволоки (29) задней части сухожилия (14) средней ягодичной мышцы (12) и связывания нитей (16), при этом узел после связывания нитей (32) расположен на задней поверхности основания верхушки большого вертела; 5 - верхушка большого вертела; 13 - передняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы 14 - задняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы; 30 - узел после связывания нитей передней части сухожилия средней ягодичной мышцы; 31 - узел после скручивания проволоки, расположенный на передней поверхности основания верхушки большого вертела.

На фиг. 24. Представлено фото скручивания между собой обоих концов проволоки (29), при этом узел после скручивания проволоки задней части сухожилия средней ягодичной мышцы (33) расположен на задней поверхности основания верхушки большого вертела; 5 - верхушка большого вертела; 12 - средняя ягодичная мышца; 13 - передняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы 14 - задняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы; 16 - нити; 30 - узел после связывания нитей передней части сухожилия средней ягодичной мышцы; 31 - узел после скручивания проволоки, расположенный на передней поверхности основания верхушки большого вертела; 32 - узел после связывания нитей передней части сухожилия средней ягодичной мышцы; 34 - отсепарованная сухожильная часть наружной широкой мышцы бедра.

На фиг. 25. Представлено фото трупа, лежащего на правом боку с обшиванием «операционного» поля хирургической пеленкой и с намеченным маркером ориентиром разреза кожных покровов.

На фиг. 26. Представлено фото разреза кожных покровов и подкожно-жировой клетчатки с обнажением широкой фасции бедра: 1- рассечение и разволокнение мышц выполняют в направлении кверху, доводя до места прикрепления задней порции мышцы, натягивающей широкую фасцию к наружной губе гребня подвздошной кости; 2- линия отсечения верхних пучков большой ягодичной мышцы (m. gluteus maximus), прикрепляющиеся к широкой фасции (fascia lata) и подвздошно-тибиальный тракт (traktus iliotibialis), при этом отсечение выполняется в пределах широкой фасции без повреждения мышц.

На фиг. 27. Представлено фото рассечения подвздошно-тибиального тракта широкой фасции бедра с окончанием разреза ниже основания большого вертела: 3 - зона отсечения верхних пучков большой ягодичной мышцы (m. gluteus maximus), прикрепляющихся к широкой фасции (fascia lata) и подвздошно-тибиальному тракту (traktus iliotibialis).

На фиг. 28. Представлено фото разреза средней ягодичной мышцы, который начинают у передне-наружной части основания (4) верхушки (5) большого вертела.

На фиг. 29. Представлено фото разреза, который начинают от задне-наружной части основания (6) верхушки (5) большого вертела, и направляют его вдоль анатомической границы (7), располагающейся между нижним краем средней и малой мышц (8) с одной стороны, и грушевидной, близнецовыми и запирательными мышцами (9) с другой стороны

На фиг. 30. Представлено фото разделения (10) сухожилия (11) средней ягодичной мышцы (12) на две части.

На фиг. 31. Представлено фото передней части (13), относящейся к группе волокон мышц, выполняющих функцию внутреннего ротатора бедра, и задней части (14), относящейся к группе волокон мышц, выполняющих функцию наружных ротатора бедра; 5 - верхушка большого вертела.

На фиг. 32. Представлено фото армирования передней (13) и задней (14) частей сухожилия путем прошивания лавсановой нитью (16) одним из классических швов сухожилия таким образом, чтобы сухожильная часть была сформирована в виде конуса (15).

На фиг. 33. Представлено фото отведенной кверху средней ягодичной мышцы (12) и малая ягодичная мышца (17).

На фиг. 34. Представлено фото отслойку малой ягодичной мышцы (17) и отведение ее кверху вместе со средней ягодичной мышцей (12), с обнажением сухожилий грушевидной, близнецовых и запирательных мышц (9) и капсулы сустава (18).

На фиг. 35. Представлено фото отсепаровки от места прикрепления к вертельной ямке сухожилий грушевидной, близнецовых и запирательных мышц (9), которые прошивают лавсановой нитью (16) и отводят в направлении кзади и латерально; 5 - верхушка большого вертела; 12 - средняя ягодичная мышца; 16 - лавсановая нить; 17 - малая ягодичная мышца; 18 - капсула сустава.

На фиг. 36. Представлено фото отсепаровки наружной, медиальной и промежуточной широких мышц бедра (21) с обнажением передне-наружной поверхности вертельной области (25), верхнего края вертлужной впадины (19), передней нижней ости подвздошной кости (20), переднего края вертлужной впадины (22) и место отхождения тела лобковой кости от вертлужной впадины (23) и головки бедренной кости (24); 5 - верхушка большого вертела.

На фиг. 37. Представлено фото заднего подвздошного вывиха бедренной кости; 24 - головка бедренной кости; 26 - вертлужная впадина.

На фиг. 38. Представлено фото переднего над лонного вывиха бедренной кости; 24 - головка бедренной кости; 26 - вертлужная впадина.

На фиг. 39. Представлено фото выполнение первого переднего канала диаметром 6 мм; 27 - сверло диаметром 6 мм.

На фиг. 40. Представлено фото формирования канала диаметром 10 мм по ходу уже сформированного канала на глубину 10 мм; 28 - сверло диаметром 10 мм.

На фиг. 41. Представлено фото формирования в задней части верхушки большого вертела в проекции межвертельного гребня (crista inter-trochanterica) и на уровне вертельной ямки (fossa trochanterica) бедренной кости второго заднего канала, вначале диаметром 6 м; 27 - сверло диаметром 6 мм.

На фиг. 42. Представлено фото формирования в задней части верхушки большого вертела в проекции межвертельного гребня (crista inter-trochanterica) и на уровне вертельной ямки (fossa trochanterica) бедренной кости второго заднего канала диаметром 10 мм на глубину 10 мм; 28 - сверло диаметром 10 мм.

На фиг. 43. Представлено фото проведения через переднюю (13) и заднюю (14) части сухожилия средней ягодичной мышцы серкляжной проволоки (29) непосредственно над частью, прошитой лавсановой нитью (16) и укладывание обоих ее концов вдоль сформированных конусов.

На фиг. 44. Представлено фото проведения одного конца проволоки (29) и половину количества нитей (16), которыми прошита передняя часть (13) сухожилия средней ягодичной мышцы (12), через передний канал в направлении сверху вниз и изнутри кнаружи; 5 - верхушка большого вертела; 14 - задняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы; 17 - малая ягодичная мышца.

На фиг. 45. Представлено фото внедрения сформированной в виде конуса передней части (13) сухожилия в костный канал, связывания между собой нитей (16) передней части (13) сухожилия средней ягодичной мышцы (12); 5 - верхушка большого вертела; 14 - задняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы; 29 - проволока; 30 - узел после связывания нитей передней части сухожилия средней ягодичной мышцы.

На фиг. 46. Представлено фото скручивания между собой обоих концов проволоки (29), при этом узел после скручивания проволоки (31) расположен на передней поверхности основания верхушки большого вертела; 5 - верхушка большого вертела; 12 - средняя ягодичная мышца; 13 - передняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы 14 - задняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы; 16 - нити; 30 - узел после связывания нитей передней части сухожилия средней ягодичной мышцы.

На фиг. 47. Представлено фото проведения через задний костный канал часть нитей (16) и одного конца проволоки (29) задней части сухожилия (14) средней ягодичной мышцы (12) и связывания нитей (16), при этом узел после связывания нитей (32) расположен на задней поверхности основания верхушки большого вертела; 5 - верхушка большого вертела; 13 - передняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы; 30 - узел после связывания нитей передней части сухожилия средней ягодичной мышцы; 31 - узел после скручивания проволоки, расположенный на передней поверхности основания верхушки большого вертела.

На фиг. 48. Представлено фото скручивания между собой обоих концов проволоки (29), при этом узел после скручивания проволоки задней части сухожилия средней ягодичной мышцы (33) расположен на задней поверхности основания верхушки большого вертела; 5 - верхушка большого вертела; 12 - средняя ягодичная мышца; 13 - передняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы 14 - задняя часть сухожилия средней ягодичной мышцы; 16 - нити; 30 - узел после связывания нитей передней части сухожилия средней ягодичной мышцы; 31 - узел после скручивания проволоки, расположенный на передней поверхности основания верхушки большого вертела; 32 - узел после связывания нитей передней части сухожилия средней ягодичной мышцы; 34 - отсепарованная сухожильная часть наружной широкой мышцы бедра.

Способ осуществляется следующим образом. Труп укладываем на бок, на коже отмечаем маркером три основные ориентира разреза, первым из которых является точка, которая находится на уровне передней верхней ости подвздошной кости и кзади от нее, второй ориентир находится в точке пересечения вертикальной линии, проходящей кзади от верхушки большого вертела в проекции межвертельного гребня, и горизонтальной линии, проходящей выше верхушки большого вертела, и третий ориентир находится ниже основания большого вертела и в проекции переднего края бедренной кости, маркером восстанавливаем линию будущего разреза по указанным точкам (фиг. 1), после чего выполняем по намеченной линии разрез кожи и подкожно-жировой клетчатки, рану расширяем, далее определяем линию границы между мышцей натягивающей широкую фасцию и большой ягодичной мышцей (фиг. 2 - 1, 2), и по этой линии продольно рассекаем и разволокняем указанные мышцы, при этом, рассечение и разволокнение мышц выполняем в направлении кверху, доводя до места прикрепления задней порции мышцы, натягивающей широкую фасцию к наружной губе гребня подвздошной кости, после этого, с целью мобилизации, отсекаем верхние пучки большой ягодичной мышцы (m. gluteus maximus), прикрепляющиеся к широкой фасции (fascia lata) и подвздошно-тибиальный тракт (traktus iliotibialis), при этом отсечение выполняется в пределах широкой фасции без повреждения мышц (фиг. 3 - 3), далее разрез продолжают книзу, для чего рассекаем над большим вертелом подвздошно-тибиальный тракт, и разрез заканчиваем ниже основания большого вертела, а затем образовавшиеся задний и передний мышечные края, включая мобилизованные верхние пучки большой ягодичной мышцы, разводим ранорасширителями соответственно кзади и кпереди, причем, отведение кзади заднего мышечного края, с целью предупреждения повреждения питающей артерии, производим до появления в верхнем углу раны сосудистого пучка, в котором проходит поверхностная ветвь верхней ягодичной артерии, и обнажаем среднюю ягодичную мышцу и большой вертел бедра, (фиг. 3 - 3), далее волокна средней ягодичной мышцы по возможности разводим, а при необходимости рассекаем на всю ее толщину, при этом рассечение средней ягодичной мышцы начинаем у передне-наружной части основания верхушки большого вертела (фиг. 4 - 4, 5) и ведем вдоль мышечных волокон передней части средней ягодичной мышцы в направлении верхнего края передней нижней ости подвздошной кости, затем выполняем другой разрез, который начинаем от задне-наружной части основания верхушки большого вертела (фиг. 5 - 5, 6, 7, 8, 9), и направляем его вдоль анатомической границы, располагающейся между нижним краем средней и малой мышц с одной стороны, и грушевидной, близнецовыми и запирательными мышцами с другой стороны, разделяя их между собой, при этом разделение их кверху и кзади, с целью предупреждения повреждения верхнего ягодичного нерва и артерии, иннервирующих и питающих среднюю и малую ягодичные мышцы, продолжаем до появления в верхнезаднем углу мышечной раны нервно-сосудистого пучка, на следующем этапе сухожилие средней ягодичной мышцы разделяем на две части (фиг. 6 - 10, 11, 12), переднюю часть, относящуюся к группе волокон мышц, выполняющих функцию внутреннего ротатора бедра, и заднюю часть (фиг. 7 - 5, 12, 13, 14), относящуюся к группе волокон мышц, выполняющих функцию наружных ротатора бедра, после чего обе части сухожилия полностью отсепаровывают от верхушки большого вертела, и каждую часть сухожилия армируем путем прошивания лавсановой нитью (фиг. 8 - 13, 14, 15, 16) одним из классических швов сухожилия таким образом, чтобы сухожильная часть была сформирована в виде конуса, из которого выходило бы не менее двух нитей, затем сухожилие средней ягодичной мышцы отводят кверху с обнажением малой ягодичной мышцы (фиг. 9 - 12, 17), далее разволокняем, или рассекаем на всю толщину волокна малой ягодичной мышцы в таком же направлении, как и среднюю ягодичную мышцу, начиная у передне-наружной части основания верхушки большого вертела в направлении верхнего края передней нижней ости подвздошной кости, после этого производим отслойку малой ягодичной и отводим ее кверху вместе со средней ягодичной мышцей (фиг. 10 - 9, 12, 17, 18) с обнажением капсулы сустава, после этого выполняем отсепаровку от места прикрепления к вертельной ямке сухожилий грушевидной, близнецовых и запирательных мышц, прошиваем их лавсановой нитью и отводим в направлении кзади и латерально (фиг. 11 - 5, 9, 12, 17, 18) с дальнейшей отсепаровкой от заднего края вертлужной впадины с обнажением последнего вплоть до обнажения седалищной ости, края малой седалищной вырезки, седалищной кости и бугра седалищной кости, а при необходимости дополнительного обнажения бугра седалищной кости и места соединения заднего отдела вертлужной впадины и тела седалищной кости, выполняют частичную отсепаровку от бугра седалищной кости квадратной мышцы,