Антенная оправка со множеством антенн

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине. Матрица антенн для электрической связи с антенной субмиллиметрового размера, встроенной в офтальмологическое устройство, содержит: основание; первую подложку, поддерживаемую основанием, при этом первая подложка имеет первую форму, выполненную с возможностью взаимодействия с офтальмологическим устройством, имеющим одну или более форм, одна из которых комплементарна первой форме; и одну или более матриц изолированных антенн субмиллиметрового размера, выполненных с возможностью обеспечивать оптимизированную связь ближнего поля между по меньшей мере одной из изолированных антенн субмиллиметрового размера в одной или более матриц и по меньшей мере одной антенной субмиллиметрового размера в офтальмологическом устройстве. При этом по меньшей мере одно из одной или более матриц изолированных антенн субмиллиметрового размера и офтальмологического устройства выполнено с возможностью перемещения относительно друг друга. Применением данного изобретения является быстрая передача электромагнитной энергии от элементов цепи на встроенные антенны, включенные в офтальмологическую линзу. 54 з.п. ф-лы, 13 ил.

Реферат

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Область применения изобретения

Настоящее изобретение относится к устройству, которое включает в себя матрицу малых антенн на оправке, способных взаимодействовать с биомедицинскими устройствами, а более конкретно с офтальмологическими устройствами, такими как пригодные для ношения линзы, включая контактные линзы, имплантируемые линзы, включая интраокулярные линзы (ИОЛ) и любые другие типы устройства, содержащего оптические компоненты, которые включают в себя электронные цепи и связанные антенны/узлы антенн, позволяющие осуществлять одно- или двустороннюю связь с одним или более электронными компонентами и/или передачу энергии.

2. Описание предшествующего уровня техники

Поскольку электронные устройства продолжают уменьшаться в размерах, все более вероятным становится создание пригодных для ношения или встраивания микроэлектронных устройств для разнообразных вариантов применения. Такие варианты применения включают в себя контроль аспектов химических процессов в организме, введение управляемых доз лекарственных средств или терапевтических средств посредством различных механизмов, в том числе автоматически, в ответ на измерения или в ответ на внешние сигналы управления и усиление функций органов или тканей. Примеры таких устройств включают в себя инфузионные помпы для введения глюкозы, электрокардиостимуляторы, дефибрилляторы, желудочковые устройства вспомогательного кровообращения и нейростимуляторы. Новой и особенно перспективной областью применения являются пригодные для ношения офтальмологические линзы и контактные линзы. Например, в пригодную для ношения линзу может быть встроена линза, имеющая фокус с возможностью электронного регулирования, для коррекции аномалий рефракции и/или улучшения или усиления функции глаза. В другом примере пригодная для ношения контактная линза либо с регулируемым фокусом, либо без него может содержать электронные датчики для обнаружения концентраций конкретных химических веществ в прекорнеальной (слезной) пленке.

Применение встроенной электроники в линзе предполагает потенциальную потребность в связи с электроникой, в способе и устройстве для подачи питания и/или повторной подачи питания на электронику, во взаимном соединении электроники, во внутреннем и внешнем восприятии и/или контроле, а также в управлении электроникой и общей функцией линзы.

Зачастую желательно обеспечить возможность передачи данных на встроенную электронику или от нее с целью контроля и/или сбора данных. Передача данных такого рода должна предпочтительно осуществляться без непосредственного физического подключения к электронике линзы так, чтобы можно было полностью герметизировать электронику и облегчить передачу данных в процессе применения линзы. Таким образом, желательно обеспечить передачу сигналов на электронику линзы с помощью технологии связи ближнего поля. Соответственно, существует потребность в конструкции антенны, подходящей для передачи данных беспроводным образом с коротким радиусом действия, которая способна связываться с узлом оптической линзы, содержащим антенну, таким как мягкая контактная линза.

Связь ближнего поля (NFC) обеспечивает беспроводную связь короткого радиуса действия, которая обеспечивает надежные двусторонние взаимодействия между электронными компонентами. NFC обеспечивает связь на коротком расстоянии за счет либо индуктивной, либо емкостной связи. Это означает разделение осциллирующих электрического и магнитного полей, и энергия может передаваться посредством электрических полей за счет емкостного связывания (электростатической индукции) между металлическими электродами или посредством магнитных полей за счет индуктивной связи между катушками проводов. При емкостной связи энергия передается через электрические поля между электродами, такими как металлические пластины. Передающий и приемный электроды образуют конденсатор, а промежуточное пространство выполняет функции диэлектрика. Переменное напряжение, генерируемое передатчиком, подается на передающую пластину, а осциллирующее магнитное поле индуцирует переменный потенциал на приемной пластине, что обеспечивает передачу энергии. Емкостная связь традиционно не применяется в вариантах применения с низким энергопотреблением, таких как настоящее изобретение, поскольку высокие напряжения на электродах, необходимые для передачи значительной энергии, могут быть потенциально опасными. Кроме того, электрические поля активно взаимодействуют с большинством материалов, включая организм человека, и могут потенциально стать причиной избыточного воздействия электромагнитного поля. При индуктивной связи передача энергии осуществляется между катушками проводов за счет магнитного поля. Катушки передатчика и приемника вместе образуют трансформатор. Магнитное поле проходит через приемную катушку, что упрощает передачу энергии от одной цепи к другой посредством взаимной индуктивности между двумя цепями. Передаваемая энергия растет с частотой и взаимной индуктивностью между двумя катушками, которая зависит от их геометрии и расстояния между ними.

Эффективность антенны при ношении на теле ухудшается в основном для электрополевых антенн, или антенн E-field. Таким образом, наиболее приемлемым способом передачи данных и перезарядки аккумулятора при ношении на теле является индуктивная связь, при которой катушка(-и) внешней антенны магнитно связаны с антенной, встроенной в офтальмологическое устройство. В случае наличия индуктивных конструкций, таких как антенны, узлы антенн и/или катушки, пригодных для применения в оптическом узле, желательно обеспечить устройство, в котором используется удобный способ совмещения конструкции катушки с конструкцией индуктивной катушки для эффективной связи ближнего поля.

Встроенной электронике и средствам для передачи данных в контактной линзе присущ ряд общих проблем. В целом изготовление таких компонентов непосредственно на линзе, а также монтаж и взаимное соединение плоских устройств на неплоской поверхности являются затруднительными по ряду причин. Также затруднительно масштабирование их производства. Компоненты, предназначенные для размещения на линзе или в ней, должны быть достаточно миниатюрны и интегрированы в прозрачный полимер с площадью лишь 1,5 квадратных сантиметра (для линзы с радиусом 7 мм), формирующий линзу, с одновременной защитой компонентов от жидкой среды на глазу. Также может быть затруднительно изготовление контактной линзы с увеличенной толщиной, необходимой для размещения дополнительных компонентов, которая была бы удобна и безопасна для пользователя.

Что касается устройств передачи данных, то конкретные проблемы включают в себя ограниченную эффективность антенны, которая непосредственно связана с размером или площадью рамочной антенны и числом витков катушки. Несмотря на то что пределы миниатюризации электронных устройств еще предстоит определить, размеры некоторых элементов в электронике по-прежнему ограничены законами физики и не могут соответствовать уровню миниатюризации, демонстрируемому элементами цепи. Размеры антенн, необходимых для передачи информации, остаются относительно большими по сравнению с электроникой с размером в крупинку соли. Размер антенны связан с максимально достижимой индуктивностью и максимальным напряжением или током, которые могут передаваться на устройство, и различия в размерах могут задерживать или ухудшать способность примерного совмещения и точного совмещения антенн для создания канала передачи данных. Основная проблема заключается в том, что, если антенна достаточно мала, чтобы включать в себя цепь, встроенную в офтальмологическое устройство, она может не обеспечивать достаточные уровни мощности. Принимаемая энергия на антенне должна быть достаточной мощности, чтобы обеспечивать преобразование в соответствующие уровни напряжения для схемы внутри офтальмологического устройства, когда оно возбуждается подходящим уровнем энергии от внешнего устройства. Эффективность передачи энергии между катушкой антенны внутри офтальмологического устройства и внешней антенной пропорциональна рабочей частоте, числу витков, углу и размеру двух катушек относительно друг друга и расстоянию между двумя катушками. В некоторых случаях может быть нежелательно просто увеличивать мощность, прикладываемую к внешней антенне, или изменять размер или число витков. Большее по величине соотношение между двумя антеннами может приводить к непредсказуемым или снижающим эффективность характеристикам. Возможно, лучше близко связывать маломощные внешние антенны равного размера. Однако с учетом фундаментальных ограничений внутренней антенны по размерам при использовании антенн равного размера катушки антенн должны быть чрезвычайно чувствительными к совмещению. Даже незначительная нестыковка катушек может приводить к недостаточной мощности. Более того, эта проблема еще больше осложняется при использовании антенн микронного размера, когда одна антенна встроена внутрь офтальмологического устройства, что исключает возможность использования каких-либо способов связи с прямым контактом.

Следовательно, существует потребность в обеспечении механически прочного узла внешней антенны, который отвечает требованиям к функциональности и характеристикам в объеме и на площади контактной линзы.

ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Антенны и/или узлы антенн настоящего изобретения лишены недостатков, которые кратко перечислены выше.

Настоящее изобретение относится к устройству, которое обеспечивает передачу данных между узлом офтальмологической линзы, содержащей излучающий элемент, и физическим объектом. Устройство может использоваться для обеспечения радиочастоты для считывания и программирования данных, идентификации серийного номера, передачи энергии, отслеживания и управления. Более конкретно, настоящее изобретение относится к способам и средствам соединения беспроводным образом конструкций внутренней антенны в офтальмологических устройствах с внешними излучающими элементами для распространения их радиоволн. Устройство предпочтительно обеспечивает быстрый и удобный способ передачи электромагнитной энергии от элементов цепи на встроенные антенны, включенные в офтальмологическую линзу, например контактную линзу, так, что оно может применяться как механизм сбора медицинских данных, передачи информации или данных медицинскому администратору или производителю для оценки, или, в более общем случае, способ использования технологий связи ближнего поля.

В частности, в соответствии с изобретением заявлена матрица антенн для электрической связи с, по меньшей мере, одной антенной субмиллиметрового размера, встроенной в офтальмологическое устройство, содержащая:

основание;

первую подложку, поддерживаемую основанием, при этом первая подложка имеет первую форму, выполненную с возможностью взаимодействия с офтальмологическим устройством, имеющим одну или более форм, одна из которых комплементарна первой форме; и

одну или более матриц изолированных антенн субмиллиметрового размера, выполненных с возможностью обеспечивать оптимизированную связь ближнего поля между, по меньшей мере, одной из изолированных антенн субмиллиметрового размера в одной или более матриц и, по меньшей мере, одной антенной субмиллиметрового размера в офтальмологическом устройстве, при этом, по меньшей мере, одно из одной или более матриц изолированных антенн субмиллиметрового размера и офтальмологического устройства выполнено с возможностью перемещения относительно друг друга.

В настоящем изобретении используется индуктивная связь для передачи электрических сигналов и/или энергии от цепи на одной подложке на антенну на другой подложке, что подобно трансформатору. Вторичная обмотка трансформатора размещена в цепи канала связи внутри офтальмологического устройства, а первичная обмотка - на антенной оправке/антенном узле.

В соответствии с первым аспектом настоящее изобретение относится к узлу офтальмологической линзы. Узел офтальмологической линзы содержит линзу, выполненную с возможностью размещения в, по меньшей мере, одном из мест - внутри глаза и в непосредственной близости от поверхности глаза, причем линза включает в себя оптическую зону, выполненную с возможностью выполнения, по меньшей мере, одной из функций коррекции зрения и улучшения зрения, и, по меньшей мере, одну антенную конструкцию, функционально связанную с одним или более электронными компонентами, для обеспечения, по меньшей мере, одного из одно- или двусторонней передачи данных с одним или более электронными компонентами и передачи энергии. Антенна или антенный узел, встроенные в механические устройства, такие как офтальмологические устройства, могут функционировать подобно вторичной обмотке трансформатора, что позволяет получить средство одно- и/или двусторонней передачи данных, а также средство подачи питания на электронику или перезарядки устройства для накопления энергии. Антенная оправка/антенный узел настоящего изобретения может использоваться для индуктивной связи антенн на устройстве с антенной, встроенной в офтальмологическое устройство, для передачи электрических сигналов и энергии.

Пример антенной оправки/матрицы антенн в соответствии с настоящим изобретением может содержать одну или более конструкций антенны субмиллиметрового размера, трехмерную подложку, печатную плату, электронную цепь, активный переключатель и опорную конструкцию. Антенна может включать в себя катушку, содержащую одну или более петель провода, для создания антенны с диаметром катушки, который может находиться в диапазоне от около 0,5 мм до около 3 мм. Матрица антенн может содержать матрицу изолированных антенн субмиллиметрового размера с различным совмещением угловых и радиальных положений с периферической зоной и/или юбкой конструкции линзы. В некоторых примерах осуществления конструкции антенн могут встраиваться в трехмерную подложку, такую как тонкий гибкий полимер, гибкая металлизированная полиимидная пленка, металлизированные гибкие керамические пленки, гибкие тонкие кремниевые или кварцевые подложки, политетрафторэтилен (ПТФЭ), жидкокристаллический полимер (LCPS) или любые другие вмещающие материалы, приемлемые для размещения матрицы антенн, без воздействия на офтальмологическое устройство. В альтернативных примерах осуществления антенна или конструкция антенны могут быть присоединены или прикреплены к электрическому проводу. Электронная цепь может содержать число электронных компонентов, установленных на печатной плате, и на печатную плату можно нанести проводящие дорожки для взаимного соединения электронных компонентов. Активный механизм переключения можно использовать для активации отдельных антенн внутри конструкции антенны, а также для переключения между режимом калибровки, режимом приема и режимом зарядки.

В антеннах и антенных оправках/узлах, применяемых в индуктивных системах, таких как в настоящем изобретении, предпочтительно используется взаимная индуктивность, так что катушки магнитно связаны вместе общим магнитным потоком. Величина взаимной индуктивности, которая связывает одну катушку с другой, значительно зависит от относительного положения двух катушек. Если одна катушка расположена рядом с другой катушкой так, что их физическое расстояние очень мало и они аксиально совмещены, то почти весь магнитный поток, генерируемый первой катушкой, будет взаимодействовать с витками второй катушки, индуцируя сравнительно большое электромагнитное поле («ЭМП») и, таким образом, создавая большую по величине взаимную индуктивность. Как отмечено ранее, передаваемая энергия растет со взаимной индуктивностью между двумя катушками, и эта величина зависит от расстояния между катушками. Например, если две катушки удалены друг от друга на большее расстояние или расположены под разными углами, величина индуцированного магнитного потока от первой катушки на вторую катушку будет ниже, что приводит к формированию гораздо меньшего индуцированного ЭМП и гораздо меньшей величине взаимной индуктивности.

Вследствие того факта, что по причине утечки и изменения положения всегда будут наблюдаться некоторые потери, магнитная связь между двумя катушками не может достигать или превышать 100 процентов. Если часть общего магнитного потока связывает две катушки, величина потокосцепления может определяться как доля общего возможного потокосцепления между катушками. Дробная величина называется коэффициентом связи k и по существу выражается как десятичное число от 0 до 1, а не в процентах. Коэффициент связи зависит от геометрии катушек и их относительных положений. Очевидно, что k=0 на больших расстояниях, разделяющих катушки, и может приближаться к предельному значению 1 для исключительно сильной связи, когда магнитный поток полностью связывает обе катушки.

По причине миниатюризации компонентов ожидаемый диапазон k составляет 0 ≤ k ≤ 0,002, однако k может быть максимально увеличен при использовании следующего соотношения:

(1)

где rмалый и rбольшой соответствуют радиусам катушек антенны, а верхняя граница k основана на отношении площадей двух компланарных спиральных проводников, совмещенных относительно их центра. Кроме того, ограниченное пространство внутри офтальмологического устройства не позволяет обоим радиусам превышать субмиллиметровые диапазоны, чтобы максимально увеличить коэффициент связи. Таким образом, относительно небольшая нестыковка катушек приводит к изменению коэффициента связи. Нестыковка катушек даже на 0,2 мм может стать причиной недостаточной мощности на вторичной катушке, поскольку больше потока магнитного поля от первой катушки проходит мимо второй катушки. Более высокие значения эффективности могут достигаться, если катушки находятся ближе друг к другу, а оси катушек совмещены. Чтобы преодолеть это ограничение и обеспечить передачу большей мощности, в настоящем изобретении воспроизводится форма конструкции линзы, в соответствии с которой антенны находятся ближе друг к другу, а оси катушек можно легко примерно совместить. Антенны занимают область с площадью приблизительно 40 квадратных миллиметров. Эта область имеет внутренний диаметр 7 миллиметров и внешний диаметр 10 миллиметров и выполнена с возможностью взаимодействия с антенной на вогнутой или выпуклой стороне линзы. Геометрическое совмещение конструкции антенны с линзой и концентрация антенн на подложке внутри упомянутой выше области могут облегчать проблему попыток примерного совмещения антенн микронного размера для инициирования связи. Антенная оправка может быть примерно совмещена с конструкцией линзы, так что множество антенн на оправке могут быть расположены близко в одной и той же области при встраивании антенны в офтальмологическое устройство. В некоторых вариантах осуществления настоящее изобретение может содержать роботизированную систему с искусственным зрением, чтобы облегчить и ускорить процесс примерного совмещения и точного совмещения. Например, роботизированная система с искусственным зрением может быть выполнена с возможностью перемещения или вращения вокруг одной или более плоскостей в трехмерном пространстве, чтобы обнаруживать местоположение антенны субмиллиметрового размера, встроенной в офтальмологическое устройство. В другом варианте осуществления роботизированная система с искусственным зрением может быть фиксирована и соединена с подвижным основанием, которое вращается или перемещается вокруг одной или более плоскостей в трехмерном пространстве, что позволяет роботизированной системе с искусственным зрением полностью сканировать офтальмологическое устройство на наличие антенны субмиллиметрового размера. После примерного совмещения антенн можно быстро выполнить точное или окончательное совмещение путем внесения малых корректировок в ориентацию оправки посредством электрических или механических перемещений или вращений вокруг одной или более плоскостей в трехмерном пространстве. Электронный опрос матрицы антенн на антенной оправке через контроллер и/или способность к поиску антенны субмиллиметрового размера в офтальмологическом устройстве может ускорять процесс передачи данных.

Антенны и антенные оправки/узлы, предназначенные для медицинских устройств, таких как офтальмологические устройства, можно использовать или выполнять с возможностью разнообразных вариантов применения. Варианты применения включают в себя передачу данных на офтальмологическое устройство/прием данных с него, восприятие информации, поступающей из окружающей среды, в которую помещено офтальмологическое устройство, зарядку аккумуляторов или других источников питания, связанных с офтальмологическим устройством, и активацию или запуск других устройств. Поток данных на офтальмологические устройства и от них может включать в себя связь с брелоками для ключей, смартфонами или другими портативными устройствами и беспроводными сетями, контейнерами для хранения офтальмологических устройств, например контейнерами для очистки контактных линз, в которых используются химические средства или системы УФ-дезинфекции, а также любыми другими типами устройств, которые способны принимать текстовую информацию, видеоинформацию, телеметрическую информацию, графику, программное обеспечение или коды для перепрограммирования или обновления и т. п. посредством РЧ- или индуктивной беспроводной связи. Данные или информация для передачи или приема может включать в себя анализ слезной пленки, внутриглазного давления, частоты сердечных сокращений, артериального давления и т. п. Офтальмологическое устройство можно использовать для восприятия любого числа параметров в зависимости от варианта применения устройства, например, сокращения цилиарной мышцы для аккомодационной линзы. Вместе с этим выходной сигнал с антенны или антенной системы можно использовать для активации или запуска вторичных устройств для изменения оптических параметров устройства и/или выдачи лекарственных средств и/или терапевтических средств. Как указано выше, антенны и антенные узлы можно использовать для перезарядки аккумуляторов или для постоянного питания от удаленного источника. Для этого можно использовать индуктивное питание, а не зарядку. Антенны можно также использовать для передачи данных между офтальмологическими устройствами, такими как линзы, для обнаружения конвергенции глаз в процессе чтения или для синхронизации динамики пространственной голографической реализации.

Физическую реализацию антенн и антенных оправок/узлов можно осуществлять любым числом способов. Физические реализации включают в себя проводящие дорожки на цепи, встроенные в устройство, и/или витки или провод, встроенные в проводящие дорожки трехмерной подложки, нанесенные печатным способом в устройство или на него, и/или в форме слоя в узле по методу многоярусного размещения кристаллов.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Вышеизложенные и другие признаки и преимущества изобретения станут понятны после представленного ниже более подробного описания предпочтительных вариантов осуществления изобретения, как показано на прилагаемых чертежах.

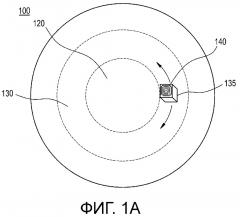

На Фиг. 1А представлен вид в горизонтальной проекции офтальмологического устройства, содержащего миниатюрные элементы цепи со встроенной антенной.

На Фиг. 1B представлены размерные ограничения для элементов цепи внутри офтальмологического устройства.

На Фиг. 1С представлена катушка антенны на поверхности элементов цепи, встроенных в офтальмологическое устройство.

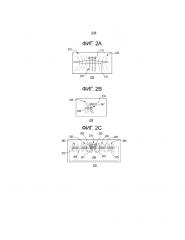

На Фиг. 2А-2С представлено распределение магнитных полей между катушками передающей антенны и катушками принимающей антенны.

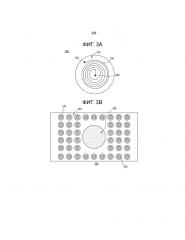

На Фиг. 3A-3B представлен пример антенны и вид в горизонтальной проекции конструкции антенны.

На Фиг. 4 показано схематичное представление системы радиопередатчика, включающей в себя конструкцию антенны, которую можно использовать как для передачи данных, так и для передачи энергии, в соответствии с настоящим изобретением.

На Фиг. 5 показан вид в горизонтальной проекции примера трехмерной антенной оправки, реализованной с возможностью взаимодействия с антенной, обращенной к выпуклой стороне линзы.

На Фиг. 6 показан вид в горизонтальной проекции примера трехмерной антенной оправки, реализованной с возможностью взаимодействия с антенной, обращенной к вогнутой стороне линзы.

На Фиг. 7 представлен вид в горизонтальной проекции альтернативного примера трехмерной антенной оправки.

На Фиг. 8 представлен вид в горизонтальной проекции альтернативного примера трехмерной антенной оправки, реализованной с возможностью взаимодействия с антенной, обращенной к вогнутой стороне линзы.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

На Фиг. 1А показан первый пример осуществления офтальмологического устройства 100. Хотя в примере показана контактная линза, важно отметить, что настоящее изобретение можно использовать вместе с любым числом других устройств, имеющих медицинские и офтальмологические варианты применения, а также в любых устройствах, в которые включены линзы, таких как камеры, бинокли и микроскопы. Пример офтальмологического устройства 100 содержит элемент 135 цепи со встроенной антенной 140 субмиллиметрового размера, расположенной за пределами оптической зоны 120 в периферической зоне 130. Используемый в настоящем документе элемент 135 цепи может содержать один или более электрических компонентов, встроенных в любую приемлемую подложку, в том числе медные дорожки на полиимиде, алюминии или меди на оксиде кремния или нитриде кремния или другие проводники на изоляторах. Элемент 135 цепи может быть выполнен с необходимыми электрическими компонентами для реализации любого числа вариантов применения для офтальмологического устройства. Антенну 140 можно образовать из любого числа приемлемых проводящих материалов и выполнить с использованием любого числа методик. В других примерах осуществления дорожки антенны можно создавать непосредственно внутри контактной линзы или оптической вставки. Процесс формования линзы может допускать вставку антенны или ее нанесение внутри полимера контактной линзы. В процессе изготовления антенну можно наносить в форме печатной отверждаемой дорожки. Вставку, содержащую антенну, можно добавлять к контактной линзе в процессе формования. Антенну можно изготовить на оптической вставке путем селективного нанесения металла, нанесения на большую площадь с последующим выборочным удалением металла, нанесения жидкого отверждаемого проводника или другими способами.

На Фиг. 1В представлена дополнительная подробная информация о предпочтительной области 145 в периферической зоне 130 офтальмологического устройства 100, в которой может быть размещена ИС или элемент цепи со встроенной антенной 150 (в дальнейшем называемой «внутренняя антенна субмиллиметрового размера»). Внутренняя антенна 140 субмиллиметрового размера должна быть расположена на участке площадью лишь 40 квадратных миллиметров между областью с внутренним диаметром 160, равным 7 мм, и внешним диаметром 155, равным 10 мм. Как указано ранее, компоненты, которые должны быть помещены в линзу, должны быть миниатюрны и интегрированы на площади прозрачного полимера лишь 1,5 квадратных сантиметра (с учетом линзы с радиусом 7 миллиметров).

На Фиг. 1С представлен более подробный вид примера осуществления антенны 140. Пример антенны 140 содержит одно или более взаимных соединений 190 и проводящих дорожек 180 на подложке 175. Антенна 140 может быть образована одним или более витками провода или проводящих дорожек 180 поверх миниатюрных элементов 135 цепи, показанных на Фиг. 1А. Встроенная на подложку 175 антенна 140 размещена с образованием электромагнитной конструкции, имеющей заранее заданные характеристики для функционирования в качестве антенны, такие как направленность, эффективность и/или усиление, при ношении в организме или в глазу, или в качестве индуктивности для магнитной связи с другой индуктивностью. В некоторых примерах осуществления антенна может представлять собой многовитковую петлевую антенну, спиральную антенну, рамочную антенну или одновитковую антенну, которую можно использовать для одного или обоих из передачи данных и передачи энергии. Антенна может быть электронным образом связана с электронной цепью. В некоторых примерах осуществления электронная цепь может подавать передаваемый сигнал на антенну для передачи выходного электромагнитного сигнала, тогда как в альтернативных примерах осуществления антенна может принимать входящий электромагнитный сигнал и направлять некоторый полученный сигнал в электронную цепь. В еще одном альтернативном примере осуществления антенну можно использовать для передачи и приема сигналов. В еще одном примере осуществления антенну можно использовать для индуктивной зарядки элемента хранения или аккумулятора. В некоторых примерах осуществления одну антенну также можно использовать как для передачи данных, так и для передачи энергии. Как указано выше, антенну можно изготовить из любого числа приемлемых проводящих материалов и сплавов, включая медь, алюминий, серебро, золото, никель, оксид индия и олова, графен и платину. Предпочтительно антенну изготавливают из инертного материала. Подложка может быть образована из любого приемлемого изолирующего материала, такого как кремний, диоксид кремния, нитрид кремния, тонкий полимер, полиимидная пленка, керамика, политетрафторэтилен (ПТФЭ), жидкокристаллический полимер (LCPS) или любые другие вмещающие материалы, приемлемые для размещения антенны, без воздействия на офтальмологическое устройство.

На Фиг. 2A-2C представлено возможное распределение магнитного поля между двумя катушками антенны. Если катушки передатчика и приемника образуют трансформатор, переменный ток, проходящий через катушку передатчика, создает осциллирующее магнитное поле, которое проходит через катушку приемника. Магнитное поле индуцирует переменное ЭМП, которое создает переменный ток в приемнике. Передаваемая энергия между катушками растет с частотой и взаимной индуктивностью, которая зависит от геометрии и расстояния между катушками. Показанные линии магнитного поля демонстрируют характер распределения магнитного поля, где сплошные линии показывают, насколько поток магнитного поля попадает в приемник, который тем выше, чем больше плотность линий, проходящих через приемник. По существу, величина индуктивной связи, которая существует между двумя катушками антенны, выражается десятичным числом в диапазоне от 0 до 1, где 0 указывает на нулевую индуктивную связь или ее отсутствие, а 1 указывает на полную или максимальную индуктивную связь. Таким образом, если большое число линий магнитного поля отклоняется от приемника, как показано пунктирными линиями магнитного поля, связь между двумя катушками ухудшается, что приводит к снижению значения коэффициента связи. Однако цель заключается в увеличении коэффициента связи между двумя катушками, поскольку он влияет на возможность передачи энергии и эффективность передачи энергии.

На Фиг. 2А представлено распределение магнитного поля 200 между катушкой 210 приемной антенны (Rr) и катушкой 215 передающей антенны (Rt) большего размера. Как показано для примера числом сплошных линий 225 магнитного поля, проходящих через приемник, отношение радиусов двух катушек (Rr « Rt) может приводить к слабой связи между катушками. Катушка передатчика большего размера может обеспечивать более высокую эффективность передачи энергии, но меньшую величину передаваемой энергии в связи с минимальным объемом потока, ограничиваемого желательной траекторией приемника, что приводит к избыточной потере или утечке магнитного поля, как показано пунктирными линиями 220 поля. Таким образом, использование катушки большего радиуса для антенны передатчика может не улучшать коэффициент связи на фиксированном расстоянии.

На Фиг. 2В представлено распределение магнитного поля 230 между катушкой 235 приемной антенны (Rr) и катушкой 240 передающей антенны (Rt) равного размера. Число сплошных линий 247 магнитного поля показывает низкое значение коэффициента связи. Несмотря на геометрическую эквивалентность радиусов, катушки пространственно не совмещены и вносимый импеданс от вторичной катушки на первичную катушку, как показано пунктирными линиями поля 245, меньше начального импеданса первичной катушки вследствие сниженного коэффициента связи. Таким образом, будет происходить снижение как эффективности передачи, так и передаваемой энергии.

На Фиг. 2С представлено распределение магнитного поля 250 между катушкой 255 приемной антенны (Rr) и передатчиком 290 конструкции антенны. Конструкция 290 антенны может содержать матрицу антенн 260, 265 и 270 равного размера (Rt), концентрически совмещенную с конструкцией линзы. Таким образом, соотношение радиусов катушек антенн на передатчике конструкции 290 антенны и катушке 255 приемной антенны является эквивалентным (Rr=Rt). Линии 275, 280 и 285 магнитного поля показывают, что распределение магнитного поля 250 может изменяться в зависимости от пространственного совмещения двух катушек. Как указано ранее, относительно небольшая нестыковка катушек приводит к изменению коэффициента связи. Катушка 255 приемной антенны и катушка 260 передающей антенны сильно связаны, и это указывает на то, что вносимый импеданс от вторичной катушки на первичную катушку идентичен исходному импедансу первичной катушки. Как показывает для примера число сплошных линий 275, проходящих непосредственно через приемник, передача энергии может достигать максимального значения, а эффективность передачи может, вероятно, достигать 50%. Распределение линий магнитного поля между катушкой 255 приемной антенны и катушками 265 передающих антенн неравномерно, а соотношение между сплошными и пунктирными линиями 285 магнитного поля свидетельствует о более высокой концентрации плотности магнитного потока только у краев катушки, ближайших к катушке приемника (обозначены сплошной линией 281 магнитного поля). Катушки 270 передающей антенны слабо связаны с катушкой приемной антенны, как показано пунктирными линиями 285 магнитного поля.

Как показано на Фиг. 2А, 2В и 2С, для распределений магнитного поля характерны некоторые очевидные различия. Как и ожидалось, коэффициент связи может повышаться при двух условиях: (1) отношение радиусов катушек приемной и передающей антенны стремится к единице и (2) первичная и вторичная катушки аксиально совмещены. Как известно специалистам в данной области, одним из возможных объяснений повышения может быть распределение магнитного потока, связанное с радиусом наиболее приближенных к центру витков. Интенсивность магнитного поля катушки передатчика с меньшим радиусом может иметь более высокий коэффициент связи, поскольку линии поля проходят непосредственно через приемник. В то время как распределение магнитного поля катушки с относительно большим радиусом снижается равномерно и медленно от периферии к центру, повышая магнитный поток и снижая коэффициент связи.

На Фиг. 3А представлен пример катушки 300 передающей антенны. Как показано, катушка 300 передающей антенны содержит одно или более электрических взаимных соединений 320 и один или более витков провода или проводящих дорожек 330, образованных на трехмерной подложке 310. На Фиг. 3В представлен пример вида в горизонтальной проекции конструкции 340 антенны, которую можно использовать с радиопередатчиком или в цепи радиопередатчика. Как показано, конструкция 340 антенны содержит матрицу катушек 370 передающей антенны, встроенную на трехмерную подложку 350, таким образом, чтобы они были концентрически совмещены с оптической зоной 36