Фармацевтическая комбинированная композиция для местного и наружного применения на основе бактериолитического и протеолитического комплекса ферментов

Иллюстрации

Показать всеГруппа изобретений относится к области фармацевтической промышленности, а именно к вариантам фармацевтической комбинированной композиции антибактериального и некролитического действия для наружного и местного применения. В первом или втором варианте композиция содержит (в мас.%) основу, 0,01-5,0% лизоамидазы, 0,5-6,5% анестетика и 0,1-5,0% диоксидина или его смеси с 0,01-2,0% трилона Б; в третьем варианте композиция содержит (в мас.%) гидрофильную основу, 0,01-5,0% лизоамидазы, 0,5-6,5% анестетика, 0,01-2,0% мирамистина или декаметоксина и 0,005-4,0% трилона Б или ЭДТА; в четвертом варианте композиция включает (в мас.%) гидрофильную основу, 0,01-5,0% лизоамидазы, 0,5-6,5% анестетика, 0,01-2,5% офлоксацина или ципрофлоксацина, 0,01-2,0% диоксидина или триметоприма, 0,5-10,5% ксимедона; в пятом варианте композиция включает (в мас.%) основу, 0,01-5,0% лизоамидазы, 0,5-6,5% анестетика, 0,2-5,0% нетилмицина или амикацина, 0,1-2,0% лаурилсульфата натрия, диоксидина, триметоприма или их смеси. Группа изобретений обеспечивает повышение антибактериальной и/или противогрибковой активности. 5 н. и 10 з.п. ф-лы, 42 пр., 5 табл.

Реферат

Изобретение относится к медицине и ветеринарии, а именно к фармацевтическим препаратам, применяемым при лечении обширных гнойно-некротических посттравматических, послеоперационных ран, обширных ожогов, а также ран после хирургического лечения острых гнойных заболеваний кожи и мягких тканей (абсцедирурющие фурункулы, карбункулы, маститы, гидрадениты, рожа и др.), при лечении больных с обширными атеросклеротическими и венозными трофическими язвами, с синдромом диабетической стопы, осложненных инфекционным процессом, вызванным высокорезистентными грамположительными и грамотрицательными аэробными и анаэробными микроорганизмами, грибами, устойчивыми к подавляющему большинству антимикробных и противогрибковых препаратов.

Разработанная комбинированная композиция для местного и наружного применения на основе лизоамидазы создает оптимальные условия для сокращения сроков проведения системной антимикробной и противогрибковой терапии, позволяют ускорить процесс заживления, улучшить условия для заживления ран.

Известно, что развитие инфекции может происходить, если количество микробов превышает 105 на 1 г ткани раны. "Критический" уровень бактериальной обсемененности может быть значительно меньшим при наличии в ране мертвых тканей или инородных тел, а также при нарушении факторов сопротивляемости организма, нарушении кровообращения, иннервации (Блатун Л.А. и др. «Клинико-лабораторная эффективность современных мазей на полиэтиленгликолевой основе при лечении гнойных ран», Антибиотики и химиотерапия, 1999 г., № N7, стр. 25-31).

Гнойно-воспалительный процесс заболевания мягких тканей представляет собой сложный комплекс реакций, развивающихся в организме в ответ на повреждение тканей. Течение раневого процесса условно делится на три основных фазы.

Фаза I - фаза воспаления, состоящая из двух последовательных периодов: сосудистых изменений и очищения раны за счет подавления микрофлоры и отторжения (рассасывания) нежизнеспособных тканей. В сосудистый период фазы воспаления расширяются сосуды в тканях, прилегающих к стенкам и дну раны; начинается и постепенно усиливается экссудация плазмы и выход лейкоцитов из кровеносных сосудов. Экссудат и клеточные элементы, выделяющие протеолитические ферменты, разжижают участки омертвевших тканей.

Сосудистый период сменяется периодом очищения, разжижением некротических тканей, с отторжением вместе с мелкими инородными телами, удалением их из раны током экссудата, приобретающего характер гноя (//feldsherstvo.ru/186.html). При наличии гноя, очага тканевого распада в ране повышается концентрация парааминобензойной кислоты (ПАБК), которая необходима для жизнедеятельности микроорганизмов.

В I фазе раневого процесса характерной особенностью гнойной раны является наличие в ней гнойно-некротического детрита. Первичные некрозы в ране возникают в результате прямого воздействия механической травмы и микробных токсинов в зоне повреждения. Механизм образования вторичных некрозов более сложен. Развитие гнойного процесса в ране происходит путем разрушения иммунолейкоцитарного барьера экзо- и эндотоксинами бактерий, оказывающими некротизирующее действие на ткани, а также их протеолитическими ферментами и гиалуронидазой, вызывающей деполяризацию основного вещества соединительной ткани.

Таким образом, инфекция проникает в более глубоко расположенные ткани, вызывая их некроз и создавая тем самым благоприятные условия для дальнейшей жизнедеятельности микроорганизмов.

Причиной "вторичных" некрозов является также расстройство регионарной микроциркуляции, вызванное гнойным расплавлением. Нарушение обменных процессов с накоплением недоокисленных продуктов и прогрессирующая локальная гипоксия обусловливают развитие ацидоза, гиперкалиемии и увеличение осмотического давления в тканях. Результатом этих реакций является прогрессирующая гипергидратация тканей, крайняя степень которой ведет к развитию и распространению некроза. Некротические ткани в начальной фазе воспаления обычно плотно фиксированы к дну и краям раны, количество их при неблагоприятном течении процесса может возрастать за счет вторичных некрозов.

При этом возникает ситуация, когда для местного лечения раны необходим подбор препарата, высокоактивного в отношении основного возбудителя (как аэробного, так и анаэробного компонента гнойного процесса), обладающего некролитическими свойствами, длительной осмотической активностью или, наоборот, свойствами, направленными на предупреждение высыхания раневой поверхности, стимуляцию роста грануляций, а в дальнейшем - не препятствующими формированию эпителия (Блатун Л.А. и др. «Клинико-лабораторная эффективность современных мазей на полиэтиленгликолевой основе при лечении гнойных ран», Антибиотики и химиотерапия, 1999 г., №7, стр. 25-31).

После очищения раны в ближайшие сутки (на 3 день) начинается фаза II раневого процесса - фаза регенерации, для которой характерно развитие грануляционной ткани вследствие новообразования капилляров и миграции значительного количества фибробластов. Максимальное количество макрофагов достигается на 6 день и сохраняется на высоком уровне на протяжении 2 недель. Фибробласты раны в этот период активно продуцируют фибронектин и коллаген III типа, замещая ими утраченный матрикс. Постепенно на смену этого процесса начинается продукция коллагена I типа, волокна которого стабилизируются мукополисахаридами межуточного вещества соединительной ткани. Синтез коллагена и белково-полисахаридных комплексов соединительно-тканного матрикса непосредственно связан с процессом новообразования капилляров. Формирующиеся ткани представляют собой своеобразную биологическую основу, из которых происходит миграция фибробластов, продуцирующих коллаген. На ранних стадиях заживления раны молодые микрососуды обеспечивают доставку кислорода к клеткам, активно синтезирующим белок в ране, так как процессы синтеза в очаге воспаления требуют значительного энергетического обеспечения. Эпителизация раны начинается в первые часы после повреждения. Клетки эпителия, расположенные по краям раны, сдвигаются в сторону раны. В этот период они теряют свою дифференцировку. Грануляционная ткань становится более плотной, число микрососудов, макрофагов, тучных клеток и фибробластов уменьшается. В течение первых суток образуется 2-4 слоя клеток базального эпителия. При этом эпителий может наползать на покрывающий рану фибрин, лейкоцитарно-некротические массы или грануляционную ткань. Прочной эпителизация раны становится лишь при нарастании эпителия на грануляционную ткань, в других случаях эпителий погибает. Эпителизация небольших по величине ран осуществляется в основном за счет миграции клеток, начинающейся с базального слоя. Рана размером более 0,1 см эпителизируются за счет не только миграции, но и митотического деления клеток эпителия. Дифференцировка мигрирующего эпидермиса выявляется уже в период миграции. При дифференцировке растущего эпителия в клетках его появляется зернистость, поверхностные слои подвергаются ороговению, базальный слой клеток по своей структуре приближается к структуре клеток переходного эпителия. Новообразованный эпителиальный покров отличается от здорового отсутствием потовых и сальных желез, а так же волосяных фолликулов.

В настоящее время, в связи с увеличением числа ран с вялотекущим процессом заживления за счет снижения иммунного статуса, высокой аллергизации пациентов лечение ран в фазе регенерации требует учета возможностей перевязочных средств. Перевязочные средства во 2-й фазе раневого процесса, особенно на ранней стадии регенерации, должны обеспечивать условия для нормального течения процессов пролиферации клеток регенераторной ткани, благотворно влиять на ангиогенез, подвижность и синтез эпителиальных клеток.

Фаза III - фаза организации рубца и эпителизации характеризуется уменьшением числа фибробластов, снижением активности ферментов, упорядочиванием коллагеновых волокон под воздействием коллагеназы нарастающего эпидермиса. За счет сокращения гладкомышечных клеток происходит сближение краев раны. Первичный нежный коллаген замещается более прочным, в результате чего образуется рубец.

Нормальное заживление ран с формированием полноценного рубца завершается через 25-29 дней с момента их возникновения. В тоже время нередко выявляются признаки перехода острого раневого воспалительного процесса в хронический. В такой ране отмечается возрастание миграции в рану мононуклеарных клеток и уменьшение гранулоцитарных клеток, миграция Т- и В-лимфоцитов. Замедленное течение воспалительного процесса, тенденция к хронизации могут быть обусловлены прогрессированием аутоиммунного механизма

Перечисленные фазы раневого процесса наблюдают при всех ранах, но они бывают выражены в разной степени, в зависимости от вида заживления: первичным натяжением, вторичным натяжением или под струпом - фаза регенерации, образования и созревания грануляционной ткани.

Необходимо учитывать, что между фазами нет резкой границы. Более того, в обширных ранах с рваными ушибленными краями все три фазы могут наблюдаться одновременно, в то время как на одном участке рана уже очистилась и заполняется грануляциями, на другом - еще только разрастается молодая грануляционная ткань на дне раны, а на третьем - еще продолжается затянувшийся период очищения, т.е. первая воспалительная фаза, и отчетливо видны участки некротизированных тканей, отграниченные от прилежащих тканей ростом грануляционной ткани (http://feldsherstvo.ni/186.html).

Свежие раны до момента покрытия их грануляциями способны всасывать токсины, бактерии, продукты распада тканей. Раны, покрытые грануляциями, практически не обладают всасывающей способностью.

Нарушение процесса заживления находится в прямой зависимости не только от общих и местных факторов, но и от неправомерного использования устаревших препаратов для местного лечения ран: гипертонического раствора хлорида натрия, ихтиоловой, стрептоцидовой, тетрациклиновой, фурациллиновой, гентамициновой и др. мазей на жировой основе.

В I фазе раневого процесса все лечебные препараты должны обеспечивать противовоспалительное и обезболивающее действие, обладать широким спектром антимикробного действия (с антибактериальной, антикандидозной и вирулоцидной активностью), высокими осмотическими свойствами, чтобы был возможен интенсивный отток экссудата из глубины раны в повязку, отторжение и расплавление некротических тканей, эвакуация раневого содержимого. Также они должны обеспечивать проникновение лекарства в зону повреждения для создания терапевтической эффективности. При этом всасывание в кровь должно быть минимальным для снижения общих токсических эффектов («Фармакокоррекция раневого процесса», http://www.provisor.com.ua/archive/2007/N15/process.php).

Во II фазе раневого процесса наряду с подавлением оставшихся в небольшом количестве микробов или вновь появившихся госпитальных штаммов в ране вследствие нарушения асептики и антисептики в момент перевязок, препарат должен обеспечивать оптимальные условия для роста грануляций. Нередки случаи, когда оперативное закрытие раны невозможно без этапа медикаментозного лечения раны с учетом фазы раневого процесса.

Лекарственные препараты, применяемые для местного лечения ран, должны соответствовать современным требованиям, предъявляемым к лекарственным средствам этой фармакотерапевтической группы: обладать противовоспалительным действием, тормозить развитие раневого и перифокального воспаления в тканях, подавлять рост микроорганизмов в ране и, что особенно важно, оказывать антибактериальное действие в отношении госпитальных штаммов бактерий, полирезистентных к антибиотикам и антисептикам.

Полимерным гидрофильным водорастворимым основам таких препаратов должны быть присущи осмотические и сорбционные свойства, то есть они должны адсорбировать некротизированные клетки, продукты распада и воспаления, очищая, таким образом, рану, и не должны вызывать осмотического лизиса здоровых клеток, не препятствовать росту грануляций.

Многие современные препараты для местного лечения ран перестали обладать необходимой антимикробной активностью из-за формирования к ним резистентности микроорганизмов. Изменилась структура возбудителей гнойных осложнений ран. Наряду с традиционными грамположительными и грамотрицательными аэробными микроорганизмами значительная доля приходится на анаэробные микроорганизмы, грибы («Биофармацевтические аспекты создания мазей», http://bibliofond.ru/view.aspx?id=556568).

Широкое, зачастую бесконтрольное и недостаточно обоснованное использование в медицине антибиотиков, антимикотиков, кортикостероидов и иммунодепрессантов, нарушение рекомендаций по применению привело к распространению штаммов, обладающих множественной устойчивостью к антимикробным препаратам.

Известны плазмиды стафилококков, несущие гены устойчивости к пенициллину, гентамицину, тетрациклину, метициллину, линкомицину, сульфаниламидам, а также к антибиотикам нового поколения: фторхинолонам, цефалоспоринам II и III поколений, гликопептидам и другим. («Современные подходы к терапии инфекционных заболеваний кожи», И.М. Кириченко, http://old.consilium-medicum.com/media/consilium/06_01c/12.shtml).

Наблюдается низкая чувствительность протеев и стафилококков в ассоциации к наиболее широко применяемым в практике «старым» антибиотикам (ампициллину, карбенициллину, эритромицину, линкомицину, ристомицину, левомицетину, тетрациклину). При этом большинство штаммов протеев и стафилококков, выделенных в монокультуре, оказались резистентными к «старым» антибиотикам: пенициллину, тетрациклину и левомицетину.

С учетом этого, является оправданной разработка лекарственных форм для лечения ран, содержащих не антибиотики, а антисептики, резистентность микроорганизмов к которым развивается медленнее. («Разработка состава и технологии получения мази, содержащей биокомплекс кобальта с фуразолидоном». Медицина, здоровье, http://uchi-referat.ru/medicina-zdorove/2921-razrabotka-sostava-i-tehnologii-polucheniya-mazi-soderzhashhey-biokompleks-kobalta-s-urazolidonom.html).

Применение антисептиков при местных и системных инфекционных процессах вызвано рядом целей:

1) предупреждение генерализации процесса;

2) снижение численности популяции и подавление жизнедеятельности находящихся в инфекционном очаге микробов;

3) предупреждение перехода острых местных инфекционных процессов в хроническую форму; в результате суперинфекции, реинфекции и вторичной инфекции, в результате заноса микроорганизмов из внешней среды, с других областей тела больного или в результате активации местной аутофлоры;

4) сохранение нормальной микрофлоры в пораженном органе, а в случае изменения - ее восстановление.

Для профилактической и терапевтической антисептики ран имеется большой выбор антисептиков. Однако и для антисептиков в настоящее время наблюдается снижение к ним чувствительности бактерий (Эффективность лечения гнойно-палительных заболеваний мягких тканей препаратом «Абсил1»», автореферат дисс. канд. мед. наук (14.00.27)/Л.А. Лацерус. Иркутск, 1999 г.).

В настоящее время отмечается значительное распространение среди больничных и внебольничных штаммов-микроорганизмов биологически устойчивых форм к широко применяемым антисептикам («Разработка состава и технологии получения мази, содержащей биокомплекс кобальта с фуразолидоном», «Медицина, здоровье», http://uchi-referat.ru/medicina-zdorove/2921-razrabotka-sostava-i-tehnologii-polucheniya-mazi-soderzhashhey-biokompleks-kobalta-s-furazo lidonom.html).

К 90-м годам XX века появились публикации о микробной контаминации почти всех используемых в практике медицины типов антисептиков и обнаружении в них представителей всех систематических групп бактерий и грибов (Суфияров Р.С. «Лечение гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей протейно-стафилококковой природы», автореферат дисс. канд. мед. наук (14.00.27)/Р.С. Суфияров - Уфа, 1998 г.).

Несколько лет назад в Индии был обнаружен ген NDM-1, который обеспечивает бактерии устойчивостью к огромному числу антибиотиков, включая карбапенемы. Появление этого гена уже зафиксированы и в других странах, включая Великобританию и США. Инфекции, содержащие ген NDM-1, становятся очень опасными и поддаются лечению сложной смесью препаратов (https://nplus1.ru/news/2015/11/19/panresistance).

Формирование устойчивости микроорганизмов к широко используемым в клиниках препаратам диктует необходимость разработки и внедрения новых комплексных лекарственных средств широкого спектра терапевтической активности не только в отношении аэробных, но и анаэробных компонентов и грибов, а также для соответствующих фаз раневого процесса.

Следует отметить, что все травматические раны - большинство ожоговых ран и многие хирургические раны - первично микробно загрязнены. Первоначальное загрязнение раны состоит их сапрофитов, насчитывающих более 200 видов. В течение 24 часов из загрязненной раны исчезают сенные бациллы и почвенные бактерии и остаются обычно стафилококки, как господствующая микрофлора. Стрептококки и грамотрицательные бактерии проникают вторично. Поэтому основным объектом борьбы с нагноением ран в начальной стадии I фазы раневого процесса следует считать стафилококки.

Известны комплексы бактериолитических ферментов, лизирующие грамположительные микроорганизмы, в первую очередь стафилококки, устойчивые к антибиотикам. Описан такой комплекс, используемый в медицине под названием лизоамидаза, (патенты RU 1549227, C12N 9/00, 1995.12.20; RU 2193063, C12N 9/00, 2002.11.20), а ветеринарии - лизомаст (патент RU 2064299, A61K 35/74, 1996.07.27)

В состав лизоамидазы входят: бактериолитические ферменты: мурамидаза, мурамоилаланинамидаза, эндопептидаза 0,1-2,0%; протеаза 0,5-2,0%; балластные компоненты 4,0-8,0%, остальное - полисахарид. Три бактериолитических фермента обладают разной субстратной специфичностью по отношению к пептидогликанам клеточных стенок микроорганизмов: мурамидаза -аналог лизоцима по специфичности, мурамоилаланинамидаза - отщепляет пептидную часть пептидогликана от полисахаридной, эндопептидаза - разрушает связи внутри межпептидных мостиков клеточной стенки.

За счет этого лизоамидаза активно разрушает клетки широкого спектра грамположительных микроорганизмов, в том числе патогенных стафилококков и стрептококков. Благодаря наличию в лизоамидазе протеазы и двух бактериолитических ферментов - эндопептидазы и мурамоилаланинамидазы, обладающих одновременно и протеолитической активностью, препарат на основе лизоамидазы хорошо очищает раны от некротических масс.

Полисахарид в составе комплекса обеспечивает стабильность бактериолитических ферментов. Он представляет собой высокополимерное соединение, образованное повторяющимся звеном, состоящим из N-ацетилглюкозамина, N-ацетилманнуроновой и N-ацетилгалактуроновой кислот. Полисахарид обеспечивает длительное (в течение нескольких лет) сохранение высокой активности входящих в него ферментов, а также иммуностимулирующие свойства препарата лизоамидаза.

Особенно важно отметить, что применение лизоамидазы исключает вероятность возникновения резистентных штаммов патогенных микроорганизмов.

Лизоамидаза - аморфный порошок серо-коричневого цвета, без запаха, без вкуса, гигроскопичен, рН лизоамидазы от 3,5 до 5,5. Она малорастворима в воде. Ферментный комплекс растворим в 0,01М натрий-фосфатном буфере с рН 8,0. Протеолитическая активность лизоамидазы выражается в ПЕ. 1 мг субстанции содержит не менее 0,7 ПЕ. Бактериолитическая активность лизоамидазы выражется в ЛЕ. 1 мг субстанции содержит не менее 12 ЛЕ. Лизоамидаза термофильна, допускается нагрев не выше +37°С. Она хранится в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше +10°.

На основе данного комплекса разработан фармакологический препарат, выпускаемый в виде лиофилизированного порошка, упакованного в 10 мл флаконы по 50 ПЕ, 100 ПЕ с герметично укупоренными резиновыми пробками. При этом в комплект поставки входит основа - растворитель в ампулах по 5 мл из расчета 1 ампула на 50 ПЕ. (фармакопейные статьи ФС 42-3329-96 и ФС 42-3332-96). Препарат применяется в жидком виде в фосфатном буферном растворе с концентрацией 5 ПЕ (50 ЛЕ) в 1 мл, 10 ПЕ (100 ЛЕ) в 1 мл, 25 ПЕ (250 ЛЕ) в 1 мл.

Наибольшей активностью препарат обладает по отношению к группе стафилококков: полный лизис клеток, определенный по оптической плотности, наступает через 1-30 мин для различных штаммов. При этом наибольшей чувствительностью обладают штаммы бактерий Staphylococcus aureus (снижение оптической плотности до 0 за 5 минут), наиболее патогенные для человека. Таким образом, лизоамидаза обладает сильным антистафилококковым действием - 100 мкг препарата лизирует 109 микробных клеток стафилококка за 5-10 минут.

Лизоамидаза ускоряет на 4-6 дней процесс очищения ран от некротических масс, кроме того применение препарата в ранние сроки после операции вызывает более быстрое (на 5-7 дней) заживление ран.

Использование известного препарата лизоамидазы в виде жидких растворов обладает рядом недостатков, а именно: препарат плохо фиксируется и удерживается на раневой поверхности, что приводит к повышенному расходу активного вещества при лечении. Кроме того, он требует предварительного разведения в буферном растворе и специальных мер по предотвращению быстрого высыхания, срок хранения приготовленного раствора ограничен 3-5 днями, что неудобно при лечебном процессе. Все это снижает мотивацию пациента к лечению.

Кроме того, данный препарат не способен лизировать нативные клетки грамотрицательных бактерий, так как их поверхностные структуры являются барьером на пути литического действия лизоамидазы, и поэтому процесс лизиса либо удлиняется, либо не происходит вовсе.

Недостатками данного препарата является также то, что он не обладает местным анестезирующим действием, не улучшает микроциркуляцию при воспалительном процессе, не обладает антиоксидантным действием.

Известна фармакологическая композиция, обладающая антибактериальным и некролитическим действием, содержащая активный комплекс бактериолитических и протеолитических ферментов - лизоамидазу, мягкую основу, состоящую в основном из гидрофильных компонентов (патент RU 2367456, A61K 35/74, 20.09.2009). Кроме того она может содержать целевую добавку, выбранную из ряда: анестетик, стимулятор репаративных процессов или их смесь.

Однако указанная композиция имеет следующий недостаток. Мягкие формы на основе данной композиции не способны лизировать нативные клетки грамотрицательных бактерий, так как поверхностные структуры грамотрицательных бактерий являются барьером на пути литического действия лизоамидазы, и поэтому процесс лизиса либо удлиняется, либо не происходит вовсе. То есть эта композиция имеет достаточно узкую терапевтическую активность.

Известна фармацевтическая композиция для наружного и местного применения, обладающая антибактериальным и протеолитическим действием, которая содержит активный комплекс бактериолитических и протеолитических ферментов - лизоамидазу, основу, состоящую в основном из гидрофильных компонентов, по меньшей мере, одну целевую добавку, выбранную из ряда: вещество, нарушающее структуру мембран грамотрицательных микроорганизмов, антибиотик, анестетик, стимулятор репаративных процессов или их физиологически приемлемую смесь (патент RU 2367455, A61K 35/74, 20.09.2009).

В этой композиции вместе с лизоамидазой содержится полимиксин В - антибиотик, дезорганизующий клеточную мембрану грамотрицательных микроорганизмов, что приводит к гибели их клеток. Это вещество электростатически связывается вместо двухвалентных катионов с отрицательно заряженными мембранами грамотрицательных бактерий. Гидрофобная жирнокислотная цепочка полимиксина входит в гидрофобную область мембраны, резко повышая ее проницаемость, что обусловливает нарушение целостности мембраны.

Полимиксин В является бактерицидным антибиотиком, обладающим узким спектром активности против грамотрицательной флоры, антибиотиком резерва и применяется при инфекциях, вызванных полирезистентными штаммами бактерии P. aeruginosa, а также некоторыми другими грамотрицательными бактериями, кроме, например, штаммов бактерий Proteus spp. Основное клиническое значение имеет активность полимиксина В именно в отношении штаммов бактерий Р. aeruginosa.

Таким образом, недостатками полимиксина В является узкий спектр активности и ограниченное применение в клинической практике из-за тяжелых побочных эффектов в виде нефро- и нейротоксичности.

Резистентность к полимиксину В, как и к другим полимиксинам, оставалась низко стабильной, за исключением некоторых штаммов Klebsiella spp. (www.antibiotic.ru/index.php?article=2123).

Однако недавно был обнаружен новый ген MCR-1 устойчивости к антибиотикам полимиксиновой группы. Ген MCR-1 расположен на плазмиде, и способен к горизонтальному переносу. Появление гена MCR-1 указывает на падение последней группы антибиотиков - полимиксинов перед передающейся с плазмидами резистентностью (https://nplus1.ru/news/2015/11/19/panresistance).

Другим антибиотиком, предлагаемым в известном решении, является эритромицин. Этот антибиотик обладает довольно широким спектром антимикробной активности, который включает многие грамположительные кокки (стрептококки, стафилококки) и палочки, некоторые грамотрицательные микроорганизмы, спирохеты, хламидии, микоплазмы, легионеллы, анаэробы.

Однако в последние годы выявлена резистентность к эритромицину некоторых штаммам стрептококка, стафилококка, грамотрицательных палочек (www.antibiotic.ru/books/macrolid/mcld06.shtml).

Таким образом, при длительном применении антибиотиков в составе фармацевтической композиции с комплексом бактерио- и протеолитических ферментов может наступить резистентность госпитальных штаммов микроорганизмов к их действию, что будет снижать терапевтическую активность композиции.

Наиболее перспективный и реальный метод, ограничивающий появление и накопление устойчивых бактерий в организме или компенсирующий снижение терапевтической активности фармацевтической композиции из-за резистентности к ним патогенных микроорганизмов - это повышение эффективности терапии за счет использования комбинаций различных антимикробных компонентов в одном фармакологическом препарате.

Задачей предлагаемого изобретения является создание фармацевтической комбинированной композиции в виде жидкой, мягкой, твердой и газообразной лекарственной формы на основе комплекса бактериолитических и протеолитических ферментов - лизоамидазы, основы и целевых добавок, обеспечивающей лечение гнойных ран и ожогов, гнойно-воспалительных заболеваний кожи и др. и улучшающей условия очищения ран от гнойно-некротических тканей, подавляющей рост микрофлоры, резистентной к подавляющему числу антибактериальных препаратов, сокращающей сроки периода острого гнойного процесса.

Технические результаты, которые могут быть получены при использовании предлагаемого изобретения: повышение по сравнению с известными средствами терапевтической активности фармацевтической композиции, в том числе к штаммам, резистентным к отдельным компонентам композиции, улучшение течения раневого процесса, быстрое очищение раны, снижение содержания гнойного отделяемого и признаков местных воспалительных реакций, обеспечения анестезирующего эффекта, сокращение времени реконвалесценции.

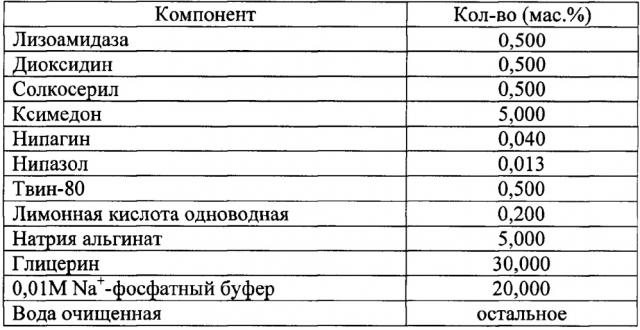

Для решения поставленной задачи в настоящем изобретении предлагается фармацевтическая комбинированная композиция для наружного и местного применения, содержащая активный комплекс бактериолитических и протеолитических ферментов, например, лизоамидазу, основу, и, по меньшей мере, одну целевую добавку, выбранную из ряда: антибиотик, синтетическое антибактериальное средство, в том числе вещество, снижающее резистентность микроорганизмов, антимикотик, анестетик, стимулятор репаративных процессов или их физиологически приемлемую смесь, при следующем соотношении компонентов (мас. %):

| лизоамидаза | 0,01-5,0 |

| антибиотик | 0,05-10,50 |

| анестетик | 0,5-6,5 |

| стимулятор репаративных процессов | 0,5-10,5 |

| синтетическое антибактериальное средство | 0,001-15,000 |

| антимикотик | 0,5-3,5 |

| основа | остальное |

Предлагаемая фармацевтическая комбинированная композиция в качестве антибиотика содержит вещество, выбранное из ряда: офлоксацин, ципрофлоксацин, левомицетин, нетилмицин, амикацин, не ограничиваясь ими.

В предлагаемой композиции в качестве анестетика содержится лидокаин или тримекаин, не ограничиваясь ими.

Предлагаемая фармацевтическая комбинированная композиция в качестве стимулятора репаративных процессов содержит вещество, выбранное из ряда: ксимедон, метилурацил, пантотеновая кислота в виде, например, кальция пантотената, солкосерил, этаден, или их физиологически приемлемую смесь, не ограничиваясь ими.

Предлагаемая фармацевтическая комбинированная композиция в качестве синтетического антибактериального средства содержит вещество (не антибиотик) выбранное из ряда: диоксидин, нитазол, сульфадиметаксин, стрептоцид, мафенида ацетат, или их физиологически приемлемую смесь, не ограничиваясь ими.

Предлагаемая фармацевтическая комбинированная композиция в качестве синтетического антибактериального средства, снижающего резистентность микроорганизмов, содержит вещество (не являющееся антибиотиком), выбранное из ряда: хинифурил, этилендиаминтетрауксусная кислота, ее динатриевая соль - трилон Б, димексид, производное диаминопиримидина в виде триметоприма поверхностно-активный антисептик, или их физиологически приемлемую смесь, не ограничиваясь ими.

Предлагаемая фармацевтическая комбинированная композиция в качестве синтетического антибактериального средства в виде поверхностно-активного антисептика, снижающего резистентность микроорганизмов, содержит вещество, выбранное из ряда: мирамистин, декаметоксин, катапол, полигексанид, октенидин, натрия лаурилсульфат, не ограничивается ими.

Предлагаемая фармацевтическая комбинированная композиция в качестве антимикотика содержит клотримозол или циклопироксоламин, не ограничиваясь ими.

Предлагаемая фармацевтическая комбинированная композиция содержит, при необходимости, по крайней мере, одни компонент из ряда: консервант, стабилизатор, неионогенный детергент, солюбилизатор или их смесь.

Предлагаемая фармацевтическая комбинированная композиция в качестве основы содержит гидрофильные вещества, выбранные из ряда: проксанол (эмуксол), полиэтиленоксид, пропиленгликоль, поливинилпирролидон, гидрогель полиэтиленоксида 1500 (типа «Геко»), глицерогидрогель на основе глицератов кремния, альгинат кальция или магния, сополимер акриловой кислоты, натрий-карбоксиметилцеллюлозу, окисленную целлюлозу, метилцеллюлозу, глицерин, или физиологически приемлемая смесь в различных их сочетаниях, обеспечивающих реологические требования к основе в зависимости от лекарственной формы фармацевтической комбинированной композиции. А в случае необходимости указанные гидрофильные вещества могут быть использованы в смеси, по меньшей мере, с одним веществом из ряда: фосфатный буферный раствор, очищенная вода, вазелиновое масло, эмульгатор, спирты высших жирных синтетических фракций, цетиловый спирт, стеариновый спирт, винилин, повидон или их комбинации.

Предлагаемая фармацевтическая комбинированная композиция выполнена в виде жидкой лекарственной формы: раствора, суспензии, или в виде мягкой лекарственной формы: мази, геля, линимента, суппозиториев, или в виде твердой лекарственной формы: капсул для ректального или вагинального применения, или в виде газообразной лекарственной формы: аэрозоля или спрея, не ограничиваясь ими

Для эффективного лечения гнойных ран в настоящее время достаточно широко применяются комбинированные препараты, которые выпускаются в фиксированных лекарственных формах, в том числе в виде мягких форм для наружного и местного применения. В их состав обычно входят два-три антимикробных средства.

Выбор сочетания компонентов комбинированных композиций предусматривает:

1. Усиление активности комбинированной композиции по сравнению с действием препарата с одним активным компонентом.

2. Расширение спектра действия комбинированной композиции, включая активность и в отношении резистентных штаммов к тому или другому компоненту в сочетании.

3. Возможность снижения частоты развития лекарственной устойчивости к определенной группе антимикробных препаратов.

4. Улучшение переносимости лекарств, уменьшение частоты и тяжести побочных реакций, в первую очередь за счет снижения лечебных доз препарата («Антимикробные препараты в ряду производных сульфаниламида, диаминопиримидина, 5-нитроимидазола, ди-N-оксихиноксалина», Падейская Е.Н., РМЖ №21 от 04.11.1997 г., стр. 1-6).

Базовым соединением в предлагаемой фармацевтической комбинированной композиции является активный комплекс бактериолитических и протеолитических ферментов - лизоамидаза. Бактериолитические ферменты, входящие в лизоамидазу, лизируют определенный спектр грамположительных патогенных микроорганизмов, таких, как стафилококки и стрептококки, в том числе имеющих множественную резистентность к антибиотикам, радиоустойчивые микрококки, менингококки, гонококки, грамположительные бациллы.

В настоящее время резистентность грамположительных микроорганизмов к лизоамидазе не обнаружена. Грамотрицательные бактерии имеют естественную резистентность к лизоамидазе за счет строения клеточной оболочки, которая имеет внешнюю мембрану, устойчивую к действию любых литических ферментов. Они не могут гидролизовать пептидогликановый слой наружной оболочки бактерий без удаления внешней мембраны. Это удается сделать с помощью хелатирующих агентов, например, этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) или ее динатриевой соли трилона Б («Теория и практика местного лечения гнойных ран», под редакцией проф. Б.М. Даценко, Киев, из-во «Здоровье»», 1995 г., стр. 139, 143), а также поверхностно-активных веществ (ПАВ) при их совместном применении в одной фармацевтической комбинированной композиции.

Благодаря наличию в лизоамидазе ферментов, обладающих одновременно бактериолитической и протеолитической активностью, препарат хорошо очищает раны от некротических масс. При этом фрагменты разрушенных клеток обладают иммуностимулирующим действием.

Клинические исследования препарата показали, что лизоамидаза при лечении гнойных ран мягких тканей ускоряет по сравнению с другими традиционными и нетрадиционными средствами, течение раневого процесса: быстрее снижается содержание микрофлоры и нормализуется цитограмма, быстрее идет отторжение некротических масс, на дне ран быстрее появляются грануляции и начинается процесс эпителизации раневого дефекта.

При лечении гнойных ран мягких тканей под повязками с лизоамидазой сроки очищения от некротических тканей сокращались во многих случаях в 2 раза.

Лизоамидаза стимулирует репаративные процессы, оказывая, помимо протеолитического и бактериолитического действия, влияние на течение 2-ой фазы воспаления, причем не только за счет сокращения 1-ой фазы, но и за счет непосредственно стимулирующего влияния на клетки грануляционной ткани, воздействуя непосредственно на клетки пролиферата.

В предпочтительном варианте осуществления предлагаемая композиция содержит от 0,01 до 5,00 мас. % лизоамидазы, более предпочтительно - от 0,5 до 1,5 мас.%.

Предлагаемая фармацевтическая композиция вместе с лизоамидазой содержит в своем составе не являющееся антибиотиком синтетическое антибактериальное вещество - диоксидин (1,4-ди-N-окись-2,3-бис-(оксиметил)-хиноксалина). Он представляет собой зеленовато-желтый кристаллический порошок без запаха горького вкуса. При комнатной температуре это вещество растворимо в воде до