Устройство питания распылителя жидким материалом покрытия

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к устройству питания распылителя жидким материалом покрытия, в частности, в рамках установки распыления материала покрытия, используемой для нанесения грунтовки, краски или лака на кузов автотранспортного средства. Устройство питания по меньшей мере одного распылителя жидким материалом покрытия содержит несколько вентилей управления потоком материала покрытия в направлении распылителя. Вентили расположены в линию вдоль главной оси устройства питания. Каждый вентиль содержит подвижный игольчатый клапан, корпус вентиля, который определяет объем циркуляции материала покрытия, и опорное седло для игольчатого клапана в закрытой конфигурации вентиля и на котором установлен по меньшей мере один штуцер подсоединения шланга циркуляции материала покрытия или моющего средства. Кроме того, устройство содержит приводные пневматические средства для приведения игольчатого клапана в поступательное движение вдоль оси удаления/приближения относительно седла. Пневматические приводные средства содержат поршень, соединенный в поступательном движении с игольчатым клапаном и установленный с возможностью перемещения скольжением в направляющем корпусе. Главная ось и ось удаления/приближения вентиля сходятся в характерной точке и образуют вместе главную плоскость этого вентиля. Ось удаления/приближения каждого вентиля вписана в конус, центр которого находится на оси, перпендикулярной к главной оси и принадлежащей к главной плоскости вентиля, вершина которого совпадает с характерной точкой и в котором половина (γ) угла при вершине имеет значение, составляющее от 10 до 60°, предпочтительно от 20 до 50°. Ось удаления/приближения образует с центральной осью конуса угол (δ), значение которого превышает 5°, предпочтительно превышает 30°. Оси удаления/приближения различных вентилей являются параллельными. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы устройства, обеспечение его компактности и облегчение установки в руке многоосного робота. 13 з.п. ф-лы, 22 ил.

Реферат

Изобретение относится к устройству питания распылителя жидким материалом покрытия, в частности, в рамках установки распыления материала покрытия, используемой для нанесения грунтовки, краски или лака на кузов автотранспортного средства.

В области нанесения распылением материала покрытия на покрываемые объекты, такие как кузова автотранспортных средств или другое оборудование, как известно, в распылитель материала покрытия подают несколько материалов, один из которых наносят на каждый покрываемый объект, в зависимости от характеристик этого объекта. Например, в распылитель покрытия автомобильных кузовов подают несколько материалов покрытия разных оттенков, что позволяет подобрать оттенок краски, наносимой на транспортное средство.

Для этого, как известно, используют устройство питания, которое содержит, по меньшей мере, один вентиль и на практике несколько вентилей, при этом каждый вентиль управляет потоком одного материала покрытия в направлении распылителя. Так, в документе US-A-4627465 раскрыто модульное устройство изменения цвета, которое содержит узлы, каждый из которых включает в себя пневматически управляемый вентиль, управляющий потоком материала, такого как краска, в канал питания нескольких распылителей.

Кроме того, в документе ЕР-А-1640649 раскрыт вентиль, который можно использовать в устройстве питания распылителя и который содержит поршень, неподвижно соединенный с игольчатым клапаном, оснащенным диафрагмой и селективно опирающимся на седло. Поршень неподвижно соединен со штоком, в котором выполнен канал питания камеры переменного объема, причем этот шток соединен с гибким шлангом питания вентиля воздухом. Если шланг питания оказывается заблокированным каким-либо внешним элементом, перемещения поршня могут быть затруднены, что приводит к нарушению работы вентиля. Этот риск является тем более выраженным, поскольку вентиль установлен в ограниченном пространстве, например, внутри руки многоосного робота. Однако установки распыления материала покрытия все чаще содержат многоосные роботы, которые перемещают распылители перед покрываемыми объектами.

Задача изобретения состоит в устранении вышеуказанных недостатков за счет создания нового устройства питания по меньшей мере одного распылителя материалом покрытия, которое содержит вентиль с повышенной надежностью работы.

В связи с этим объектом изобретения является устройство питания по меньшей мере одного распылителя жидким материалом покрытия, причем это устройство содержит по меньшей мере один вентиль управления потоком материала покрытия в направлении распылителя, причем этот вентиль содержит подвижный игольчатый клапан, корпус вентиля, который образует объем циркуляции материала покрытия, опорное седло для игольчатого клапана в закрытой конфигурации вентиля и на котором установлен по меньшей мере один штуцер подключения шланга циркуляции материала покрытия или моющего средства, а также пневматические средства приведения игольчатого клапана в поступательное движение вдоль оси удаления/приближения относительно седла, при этом пневматические приводные средства содержат поршень, соединенный в поступательном движении с игольчатым клапаном и установленный с возможностью перемещения скольжением в направляющем корпусе, при этом главная ось и ось удаления/приближения вентиля сходятся в характерной точке и образуют вместе главную плоскость этого вентиля. Согласно изобретению, ось удаления/приближения каждого вентиля вписана в конус, центр которого находится на оси, перпендикулярной к главной оси и принадлежащей к главной плоскости вентиля, вершина которого совпадает с характерной точкой и в котором половина угла в вершине имеет значение, составляющее от 10° до 60°, предпочтительно от 20° до 50°, при этом ось удаления/приближения образует с центральной осью конуса угол, значение которого превышает 5°, предпочтительно превышает 30°, при этом оси удаления/приближения различных вентилей являются параллельными.

Благодаря изобретению, элементы, вписанные в конус, являются легко доступными с одной стороны каждого вентиля, что позволяет получить доступ к устройству, содержащему несколько вентилей, через один проем, выполненный для этого в руке многоосного робота. Кроме того, изобретение обеспечивает компактность устройству, содержащему несколько вентилей, что облегчает его установку в руке многоосного робота, в которой можно установить также другие компоненты.

Согласно предпочтительным, но не ограничительным аспектам изобретения, такое устройство питания может иметь один или несколько следующих отличительных признаков, рассматриваемых в любой технически допустимой комбинации:

- зоны соединения с вентилем шлангов циркуляции материала покрытия или моющего средства, с одной стороны, и циркуляции сжатого газа питания пневматических средств, с другой стороны, расположены с одной стороны второй плоскости, содержащей главную ось и перпендикулярной к соответствующим главным плоскостям вентилей, при этом направления соединения этих шлангов с вентилем ориентированы ко второй плоскости.

- направление соединения с вентилем каждого шланга циркуляции материала покрытия или моющего средства образует с центральной осью конуса угол, значение которого превышает 5°.

- направления соединения с одним вентилем шлангов циркуляции материала покрытия, моющего средства и сжатого газа питания пневматических средств являются компланарными.

- направление соединения с вентилем шланга циркуляции сжатого газа питания пневматических средств является параллельным оси удаления/приближения этого вентиля.

- ось удаления/приближения наклонена под углом, составляющим от 45° до 85°, предпочтительно составляющим от 50° до 60°, относительно главной оси, при этом вентили образуют, каждый, на выходе своего игольчатого клапана часть общего коллектора, соединяемого с распылителем, при этом часть общего коллектора, образованная вентилем, содержит две ветви, соответствующие продольные оси которых образуют между собой угол, превышающий 10°, предпочтительно составляющий от 20° до 30°.

- соответствующие центральные оси конусов различных вентилей являются компланарными.

- две направляющие образуют между собой зону размещения и реверсивной фиксации корпусов разных вентилей.

- направляющие установлены, каждая, своим первым концом на выходном блоке соединения с каналом питания распылителя с возможностью изменения промежутка между ними в направлении, параллельном плоскости, в которой находится малое основание усеченного конуса, и перпендикулярном к главной оси.

- устройство содержит орган блокировки в заранее определенном значении промежутка между направляющими, измеренного в направлении, параллельном плоскости, в которой находится малое основание усеченного конуса, и перпендикулярном к главной оси.

- вторые концы направляющих реверсивно зажаты в двух вырезах, выполненных на органе блокировки.

- орган блокировки оснащен средствами прижатия корпусов вентилей к выходному блоку и друг к другу.

- устройство содержит по меньшей мере один упруго деформирующийся зажим, соединяющий две направляющие и действующий усилием сближения их вторых концов, причем это усилие является параллельным плоскости, в которой находится малое основание усеченного конуса, и перпендикулярным к срединной плоскости устройства, содержащей главную ось и оси удаления/приближения вентилей.

- корпус каждого вентиля имеет с каждой стороны вырез для частичного захождения направляющей.

Изобретение и его другие преимущества будут более очевидны из нижеследующего описания пяти вариантов выполнения устройства питания и инструмента для монтажа/демонтажа в соответствии с его принципом, представленных исключительно в качестве примеров со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых:

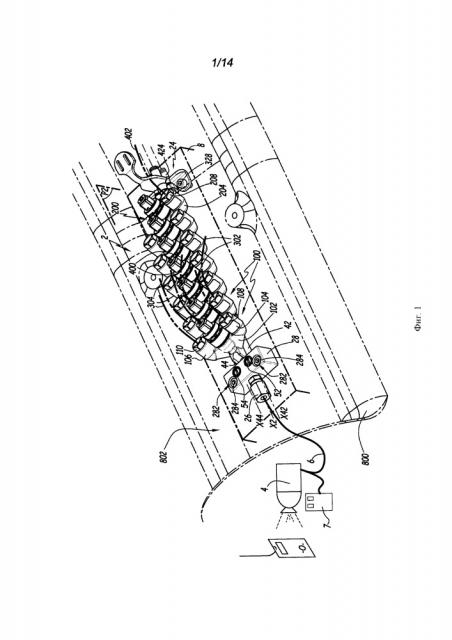

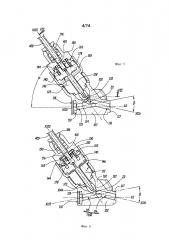

на фиг. 1 показано заявленное устройство питания, вид в перспективе;

на фиг. 2 показано устройство питания, изображенное на фиг. 1, в направлении стрелки II фиг. 1, вид сбоку;

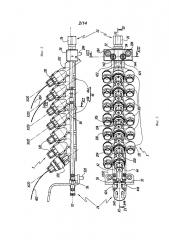

на фиг. 3 показано устройство, изображенное на фиг. 1 и 2, вид сверху;

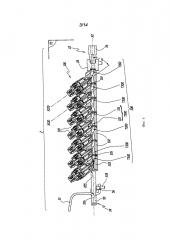

на фиг. 4 представлен вид в осевом разрезе по срединной плоскости Р2 и вдоль линии IV-IV на фиг. 3.

на фиг. 5 показан вентиль, принадлежащий к устройству, изображенному на фиг. 1-4, причем этот вентиль находится в первой открытой конфигурации, увеличенный вид в разрезе по плоскости фиг. 4;

на фиг. 6 показан вид, аналогичный фиг. 5, когда вентиль находится во второй закрытой конфигурации;

на фиг. 7 показан вид в перспективе в разрезе по линии VII-VII на фиг. 5;

на фиг. 8 показан узел, принадлежащий вентилю, изображенному на фиг. 5-7, вид в перспективе;

на фиг. 9 показан узел, изображенный на фиг. 8, вид в перспективе в разборе и в осевом разрезе;

на фиг. 10 представлен вид, аналогичный фиг. 5, в более мелком масштабе, позволяющий выделить зону доступа к узлу, показанному на фиг. 8 и 9;

на фиг. 11 показана часть устройства, изображенного на фиг. 1-4, вид в перспективе сзади;

на фиг. 12 показан увеличенный вид в разрезе по линии XII-XII на фиг. 2;

на фиг. 13 показан вид в разрезе по линии XIII-XIII на фиг. 3 в том же масштабе, что и на фиг. 12;

на фиг. 14 представлена схема некоторых осей и характерных точек, образованных устройством, показанным на фиг. 1-13;

на фиг. 15 показано устройство согласно второму варианту осуществления изобретения без показа руки робота, вид в перспективе, аналогичный фиг. 1;

на фиг. 16 показан инструмент, изображенный в конфигурации использования на фиг. 15, вид в продольном разрезе;

на фиг. 17 показан инструмент, изображенный на фиг. 16, увеличенный вид в перспективе с пространственным разделением деталей;

на фиг. 18 и 19 показано устройство согласно третьему варианту осуществления изобретения вид в разрезе, аналогичный фиг. 5 и 6;

на фиг. 20 показано устройство согласно четвертому варианту осуществления изобретения, вид в перспективе, аналогичный фиг. 1;

на фиг. 21 показана часть устройства, изображенного на фиг. 20, вид в перспективе сзади;

на фиг. 22 показано устройство согласно пятому варианту осуществления изобретения, вид в перспективе.

Устройство 2, показанное на фиг. 1-12, используют для питания жидким материалом покрытия автоматического распылителя (пистолета) 4, очень схематично показанного только на фиг. 1. Устройство 2 соединено с пистолетом 4 через гибкий шланг 6 и расположено вдоль продольной оси Х2 между передним концом 22 и задним концом 24.

Распылитель 4 является электростатическим и соединен с блоком 7 высокого напряжения. Пистолет 4 используют для распыления облака капель материала покрытия, заряженных под высоким напряжением, в направлении покрываемых объектов О, схематично показанных в виде пластины, подвешенной к крюку конвейера.

В варианте распылитель может не быть электростатическим.

Устройство 2 установлено внутри руки 800 многоосного робота, которая для упрощения чертежа показана пунктирными линиями только на фиг. 1 и 12. Рука 800 имеет проем 802 доступа к устройству 2 через верх на фиг. 1. Этот проем 802 обычно закрывают съемной крышкой, которая на фиг. 1 не показана.

Передний конец 22 оснащен штуцером 26, обеспечивающим подсоединение гибкого шланга 6. При использовании устройство 2 установлено на опорной площадке 8, встроенной в руку 800. В варианте речь может идти о любой другой конструктивной детали, позволяющей поддерживать устройство 2, в частности, когда устройство 2 используют для питания ручного пистолета распыления материала покрытия, перемещаемого перед объектами О оператором.

Устройство 2 содержит передний блок 28, имеющий два отверстия 282 для прохождения винтов 284 крепления переднего блока 28 на конструкции 8.

На уровне заднего конца 24 устройства 2 предусмотрен опорный орган 32, имеющий не показанные отверстия для прохождения винтов 328 крепления органа 32 на конструкции 8.

Между передним блоком 28 и опорным органом 32 устройство 2 содержит две направляющие 42 и 44, которые проходят, каждая, вдоль продольной оси Х42, соответственно Х44, параллельной оси Х2. Направляющие 42 и 44 являются идентичными. Как показано на фиг. 2 для направляющей 44, в зависимости от длины устройства 2 вдоль оси Х2, которая зависит от числа его вентилей, эти направляющие могут иметь две соединенные встык части 44А и 44 В. Этот вариант является факультативным.

Между передним блоком 28 и задним опорным органом 32 расположены шесть идентичных вентилей 100 с рециркуляцией и один вентиль 200 без рециркуляции. Шесть вентилей 100 расположены вдоль оси Х2 между передним блоком 28 и вентилем 200. Иначе говоря, вентиль 200 расположен вдоль оси Х2 сзади вентилей 100.

Каждый вентиль 100 содержит корпус 102 вентиля, который предпочтительно выполнен из металла и образует две боковые ветви 104 и 106, на которых соответственно установлены два штуцера 108 и 110, позволяющие зафиксировать два гибких шланга 302 и 304, которые предназначены для подачи жидкого материала покрытия в корпус 102 вентиля и для удаления этого материала в контур рециркуляции с целью предупреждения застаивания материала покрытия в вентиле 100, когда он закрыт. Для упрощения чертежа шланги 302 и 304, связанные с двумя вентилями 100, ближайшими к переднему блоку 100, показаны на фиг. 1, 2 и 7 в виде осевых линий. Для других вентилей и на других фигурах они не показаны.

Штуцеры 108 и 110 образуют две показанные, в частности, на фиг. 7 зоны соединения шлангов 302 и 302 с корпусом 102 вентиля.

Похожую конфигурацию имеет вентиль 200, который имеет две оси X120 и Х302, как вентили 100, но не имеет оси Х304. Оси Х120 и Х302 является компланарными. Вместе с тем, это условие не является обязательным.

Вентиль 200 можно сравнить с вентилями 100, но он отличается тем, что его корпус 202 имеет только одну боковую ветвь 204, к которой при помощи штуцера 208 подсоединяют гибкий шланг 402, как показано пунктирными линиями только на фиг. 1 и 2. В вентиль 200 подают моющее средство, например, воду с добавками, при этом нет необходимости в рециркуляции этого средства, поэтому в вентиле 200 отсутствует вторая боковая ветвь. В остальном, если только не указано иное, вентиль 200 имеет такую же конструкцию и работает так же, как вентили 100.

Каждый вентиль 100 или 200 содержит узел 120, завинченный на его корпусе 102 или 202, вдоль оси X120, содержащейся в срединной плоскости относительно осей Х42 и Х44 и образующей с осью Х2 угол α порядка 55°. На практике значение угла α выбирают от 45° до 85°, предпочтительно от 50° до 60°.

Все узлы 120 являются идентичными, в том числе узел вентиля 200.

Как показано, в частности, на фиг. 2 и 4, все оси X120 различных узлов 120 имеют наклон в одном направлении относительно оси Х2.

Во время работы шибкий шланг 400 питания воздухом соединен с каждым вентилем 100 и 200 и проходит в узел 120 этого вентиля в направлении Δ400, ориентированном в сторону корпуса 102 или 202 и совмещенном с центральной осью Х400 конца трубки 400, вставленного в узел 120. Оси X120 и Х400 являются параллельными; на практике они совпадают. На фигурах направление Δ400 показано стрелкой.

Ось X120 узла 120 вентиля 100 пересекается с осью Х2 в характерной точке, обозначенной Q100. Позицией Ρ100 обозначена плоскость, содержащая ось Х2 и ось X120 вентиля. Эта плоскость Р100 является срединной плоскостью для этого вентиля. Ρ100 обозначает поперечную плоскость, перпендикулярную к плоскости Ρ100 вентиля 100 и содержащую ось Х2. Точно так же определяют характерную точку Q200, срединную плоскость Р200 и поперечную плоскость Р'200 для вентиля 200.

На практике оси X120 различных вентилей 100 и 200 являются компланарными, и плоскости Ρ100 и Р200 различных вентилей совмещены в плоскости Р2, которая является срединной плоскостью устройства. Точно так же, плоскости Ρ100 и Ρ'200 совмещены в общей поперечной плоскости Р'2. По сути дела оси X120 различных вентилей являются параллельными между собой.

Υ100 обозначает ось, проходящую через точку Q100 вентиля 100, перпендикулярную к оси Х2 и находящуюся в его плоскости Ρ100 или Р2, то есть компланарную с осями Х2 и Х120. Ось Υ100 является перпендикулярной к плоскости Р12.

С100 обозначает воображаемый конус с центром на оси Υ100 вентиля 100 и с вершиной в точке Q100. Половина γ угла в вершине конуса С100 имеет значение от 10° до 50°, предпочтительно от 30° до 45°. Например, угол γ может иметь значение, равное 44°, что вполне соответствует заявленному интервалу.

Ось X120 вписана в конус С100.

Угол между осями Х120 и Υ100 внутри конуса С100 обозначен δ. Сумма углов α и δ равна 90°. Угол δ имеет значение, превышающее 5° и меньшее 45°, предпочтительно составляющее от 30° до 40°. Иначе говоря, оси X120 не являются ни перпендикулярными, ни почти перпендикулярными к плоскостями Р2 и Р'2.

Для каждого вентиля 100 рассматривают усеченный конус ТС100, центрованный по оси Υ100, в вершине которого половина угла равна углу γ, в котором малое основание В100, представляющее собой диск, содержащийся в плоскости Р'2, имеет диаметр, меньший или равный 20 мм, и осевая длина которого по оси Υ100 меньше или равна 100 мм. Узел 120 каждого вентиля 100 включен в его усеченный конус ТС100. Это же относится и к узлу 120 вентиля 200.

Х302 и Х304 обозначают соответственно оси концов шлангов 302 и 304, вставленных в штуцеры 108 и 110. Соответственно Δ302 и Δ403 обозначают направления введения шлангов 302 и 304 в штуцеры 108 и 110, причем эти направления ориентированы в сторону корпуса 102, показаны стрелками на фигурах и находятся на одной линии с осями Х302 и Х304, которые, в свою очередь, совмещены с соответствующими центральными осями штуцеров 108 и 110. Оси Х120, Х302 и Х304 и направления Δ302, Δ304 и Δ400 являются компланарными и находятся в плоскости разреза фиг. 7. Это позволяет легче ориентировать пучок шлангов 302, 304 и 400 внутри руки 800, так как эти шланги в целом ориентированы в одном направлении: вправо на фиг. 1 или влево на фиг. 2.

Штуцеры 108 и 110 образуют зоны соединения шлангов 302 и 304 с корпусом 102. Упруго деформирующаяся втулка 188 образует зону соединения шланга 400 с узлом 120. Элементы 108, 110 и 188 находятся с одной стороны от плоскости Р'2. Кроме того, направления Δ302, Δ304 и Δ400 ориентированы от элементов 108, 110 и 120 к плоскости Р'2 с одной стороны этой плоскости.

Таким образом, если считать, что плоскость Р'2 является горизонтальной, как показано на фигурах, конус С100 находится над этой плоскостью, и направления Δ302, Δ304 и Δ400 ориентированы вниз, начиная от зон, образованных элементами 108, 110 и 188, которые находятся над этой плоскостью.

Благодаря такому расположению, доступ к узлу 120, в частности, для монтажа и демонтажа гибких шлангов 302, 304 и 400, а также для затягивания и ослабления штуцеров 108 и 110 и втулки 188, можно получить внутри конуса С100 с одной стороны от плоскости Р'2 без существенной помехи со стороны смежных вентилей 100 и 200 или со стороны непосредственной окружающей среды устройства.

Это намного облегчает работу оператора одновременно во время первоначальной сборки устройства 2 и в ходе последующих операций обслуживания, обеспечиваемых через ограниченный доступ только на «верхней» стороне, перпендикулярной к оси Υ100, устройства, а не по периметру или полупериметру с осью Х2, как это обычно происходит в известных устройствах.

Действительно, если рассматривать вентиль 100 в плоскости фиг. 12, то он окружен рукой 800 робота с двух боковых сторон, левой и правой, и снизу. Он остается доступным сверху через проем 802, в который вписаны конус С100 и усеченный конус ТС100.

В частности, доступ в вентиль 100 можно получить в направлениях стрелок F1 на фиг. 12 без необходимости доступа в направлении стрелок F2, который, впрочем, затруднен по причине присутствия руки 800 робота.

При сравнении фиг. 1, 2, 7, 10, 12 и 14 видно, что исходные точки шлангов 302, 304 и 400, которые определены элементами 108, 110 и 188, расположены в конусе С100 и в усеченном конусе ТС100.

На практике, учитывая соответствующие диаметры трубок 302 и 304 питания материалом покрытия, эти трубки являются более жесткими, чем трубки 400 питания воздухом. Таким образом, в возможном, хотя и менее предпочтительном решении оси Х302 и Х304 является компланарными внутри конуса С100, тогда как ось Х120 может находиться в другой плоскости.

В этом случае ось X120 может образовать с осью Х2 угол α, значение которого больше, чем значение угла, образованного между осями Х302 и Х2 или Х304 и Х2 в проекции на плоскость, параллельную плоскости фиг. 2.

Каждый узел 120 содержит корпус 122, имеющий наружную резьбу 124, предназначенную для взаимодействия с внутренней резьбой 112 с осью X120, выполненной в корпусе 102 или 202 каждого вентиля 100 или 200. В корпусе 122 выполнено отверстие 126, в котором установлен шток 128, первый конец 130 которого оснащен игольчатым клапаном 132. Герметичность между резьбовым корпусом 122 и штоком 128 можно обеспечивать при помощи уплотнительных прокладок или при помощи игольчатого клапана с сильфоном, что на фигурах не показано из соображений упрощения.

В наружный периферический паз 125 корпуса 122 установлена тороидальная прокладка 123, которая изолирует наружную резьбу 124 и внутреннюю резьбу 112 от циркулирующего в вентиле материала.

Поршень 140 соединен по меньшей мере в поступательном движении вдоль оси Х120 и на практике также во вращении со вторым концом 138 штока 128, противоположным концу 130. На практике шток 130 и поршень 140 можно соединить при помощи клея, зажима, запрессовки или хомута.

Позицией 142 обозначена передняя сторона поршня, обращенная к игольчатому клапану 132, а позицией 144 - задняя сторона этого поршня, направленная в противоположную сторону.

Корпус 122 содержит полость 146 для размещения и направления поршня 140 вдоль оси X120.

Узел 120 содержит также головку 150, которая соединена с резьбовым корпусом 122, образуя двойную камеру, в которой перемещается скольжением поршень 140. Для этого на своей наружной радиальной поверхности 152 головка 150 оснащена зубьями 154, направленными наружу радиально к оси Х120 относительно поверхности 152 и образующими выступающие рельефные элементы. С другой стороны, на своем крае 156, противоположном игольчатому клапану 132, корпус 122 содержит зубцы 158, которые образуют зоны 160 для захождения зубьев 154. Таким образом, при соединении элементов 122 и 150 рельефные элементы 154 и 158 взаимодействуют, соединяя эти элементы одновременно в осевом направлении и во вращении относительно оси X120.

В варианте зубцы 158 и зоны 160 можно предусмотреть на головке 150 и выполнить рельефные элементы, такие как зубья 154, на направляющем корпусе. Согласно другому варианту, можно предусмотреть другие способы соединения деталей 122 и 150 во вращении и в поступательном движении, в частности, склеивание или сварку этих деталей.

Узел 120 содержит также пружину 162, установленную между поршнем 140 и головкой 150, и два штифта 164 и 166, соответственно установленные в гнезда 168 и 170, выполненные с двух сторон от оси X120. Иначе говоря, гнезда 168 и 170 являются диаметрально противоположными относительно оси X120. Каждый штифт 164 и 166 проходит в направлении, параллельном оси X120, и заходит в сквозное отверстие 172, соответственно 174 головки 150. Отверстия 172 и 174 тоже являются диаметрально противоположными относительно оси X120.

В варианте можно предусмотреть более двух штифтов, аналогичных штифтам 164 и 166 и предпочтительно равномерно распределенных вокруг оси X120.

Головка 150 оснащена наконечником 176 в виде участка трубки, заходящего в переходную камеру 178, выполненную в поршне 140 и центрованную по оси Х120. Переходная камера 178 выходит на сторону 144 поршня 140. С противоположной стороны она закрыта концом 138 штока 130. Вблизи своего выхода на сторону 144 переходная камера 178 имеет внутренний радиальный паз 180, в котором установлена тороидальная прокладка 182, входящая также в контакт с наружной радиальной поверхностью наконечника 176. Таким образом, наконечник 176 герметично заходит в переходную камеру 178.

Наконечник 176 выполнен моноблочно с остальной частью головки 150. В варианте он может быть соединен с этой головкой.

Канал 184 соединяет переходную камеру 178 с передней стороной 142 поршня 140.

Противоположно наконечнику 176 головка 150 имеет отверстие 186, в которое заходит упруго деформирующаяся втулка 188. В отверстии 186 между втулкой 188 и дном этого отверстия установлена также тороидальная прокладка 190.

Наружная радиальная поверхность 152 головки 150 выполнена ступенчатой. Иначе говоря, головка 150 содержит первый участок 151, на уровне которого наружная радиальная поверхность 152 имеет первый наружный диаметр D151, и второй участок 153, на уровне которого наружная радиальная поверхность 152 имеет второй диаметр D153, строго меньший диаметра D151. Кольцевая поверхность 155, перпендикулярная к оси X120 и центрованная по этой оси, соединяет два цилиндрических участка поверхности 152 с радиусами D151 и D153. На уровне участка 153 головка 150 имеет четыре выреза 192, равномерно распределенные вокруг оси X120 и выполненные продольно, то есть параллельно оси X120. В основном отверстие 186 выполнено в участке 153 втулки 150.

Поскольку головку 150 неподвижно соединяют с направляющим корпусом 122 при помощи рельефных элементов 154 и 158, вырезы 192 неподвижно соединены с этим корпусом. В этом смысле можно сказать, что направляющий корпус оснащен вырезами 192.

За исключением штока 128, который выполнен из металла, а также пружины 162, составные элементы узла 120 выполнены из синтетического материала. В частности, игольчатый клапан 132 может быть выполнен из материала Nylon (зарегистрированный товарный знак).

Корпус 102 вентиля 100 образует седло 114 для захождения игольчатого клапана 132, при этом игольчатый клапан 132 является подвижным относительно этого седла и может перемещаться между первой конфигурацией, показанной на фиг. 5 и 7, в которой игольчатый клапан 132 находится на расстоянии от седла 114, и вторым положением, показанным на фиг. 6, в котором игольчатый клапан 132 опирается на седло 114. В конфигурации, показанной на фиг. 5 и 7, вентиль 100 открыт. В конфигурации, показанной на фиг. 6, он закрыт.

Продольная ось Х2 устройства 2 определяет направление, в котором в основном проходит материал покрытия на выходе игольчатых клапанов различных вентилей в направлении переднего блока 28.

Как показано, в частности, на фиг. 4, участки Т300 канала, выполненные в корпусе 102 и 202 вентилей 100 и 200, образуют общий коллектор 300, причем этим участки канала соединены встык вдоль оси Х2.

Каждый участок Т300 канала, выполненный в корпусе 102 вентиля 100, содержит две ветви, а именно входную ветвь 115 и выходную ветвь 116. В отличие от вентилей 100 участок Т300 канала, выполненный в корпусе 202 вентиля 200, содержит только выходную ветвь 216.

На уровне своего выходного конца каждая ветвь 116 охвачена цилиндрическим участком 117, имеющим соответствующий размер, чтобы заходить в отверстие 118 корпуса 100 другого вентиля, причем это отверстие 118 выполнено вокруг устья входной ветви 115 этого корпуса. Иначе говоря, цилиндрический участок или «носик» 117 вентиля 100 заходит в отверстие или «чашку» 118 вентиля 100 на выходе, что обеспечивает герметичное соединение между участками T300 коллектора, образованными различными корпусами 102 и 202. Как показано на фиг. 4, передний блок 28 содержит «чашку», совместимую с «носиком» вентиля 100, ближайшего к этому блоку. Точно так же, корпус 202 вентиля 200 содержит «носик», заходящий в чашку находящегося ближе к входу вентиля 101.

На дне каждой чашки установлена прокладка 119, на которую опирается носик 117 находящегося непосредственно на входе вентиля.

Как можно увидеть при сравнении фиг. 5 и 6, ось X120 образует ось удаления/приближения игольчатого клапана 132 относительно седла 114.

В конфигурации, показанной на фиг. 6, и с учетом наклона оси XI20 под углом α относительно оси Х2, на выходе игольчатого клапана 132 могла бы образоваться мертвая зона, если бы участок Т300 коллектора 300, образованный ветвями 115 и 116, был прямолинейным. Чтобы избежать образования такой мертвой зоны и способствовать завихрению потока, что повышает качество промывки и уменьшает расход промывочных средств, ветви 115 и 116 имеют наклон относительно друг друга. В частности, продольная ось X115 и продольная ось X116 ветвей 115 и 116 корпуса 102 образуют между собой угол β, превышающий 10°, предпочтительно составляющий от 20° до 30°. На практике угол β можно выбрать равным около 25°.

Таким образом, в конфигурации, показанной на фиг. 6, зона Ζ2, находящаяся сразу на выходе игольчатого клапана 132, омывается материалом покрытия или моющей жидкостью, циркулирующей в коллекторе 300, что позволяет избегать скапливания и засыхания материала покрытия в этой зоне.

По умолчанию вентиль 100 закрыт под действием пружины 162, которая действует на поршень 160 упругим усилием, прижимающим игольчатый клапан 132 к седлу 114. Пружина 162 расположена в камере 163 переменного объема, образованной между задней стороной 144 поршня 140 и головкой 150 вокруг наконечника 176.

С другой стороны, внутри полости 146 образована вторая камера 165 переменного объема между передней стороной 142 поршня 140, обращенной к игольчатому клапану 132, и дном полости 146, противоположным к краю 156. Канал 184 образует средства гидравлического сообщения между камерами 165 и 178.

Во время работы гибкий шланг 400, подсоединенный к каждому вентилю 100 или 200, проходит в головке 150 до отверстия 194, которое выходит в наконечник 176. Для ясности гибкий шланг показан только на фиг. 5 и 6 и в виде осевой линии на фиг. 1 и 7. Отверстие образует зону соединения шланга 400 с узлом 120. Диаметр отверстия 194 адаптирован к наружному диаметру шланга 400, чтобы избежать утечек воздуха. Это же относится и к тороидальной прокладке 190. Втулка 188 фиксирует конец 401 шланга 400 в отверстии 194.

Если необходимо отвести игольчатый клапан 132 от седла 114, то есть когда необходимо перевести вентиль из закрытой конфигурации, показанной на фиг. 6, в открытую конфигурацию, показанную на фиг. 5 и 7, в вентиль 100 через канал 400 подают воздух из не показанного блока управления питанием воздухом вентилей 100 и 200. Воздух, подаваемый через шланг 400, поступает в наконечник 176 и проходит в переходную камеру 178. Он не может пройти в направлении камеры 163 переменного объема, так как этому препятствует тороидальная прокладка 182. Таким образом, воздух проходит из переходной камеры 178 через канал 184 и затем попадает в камеру 165. Когда количество воздуха, нагнетаемого через шланг 400, оказывается достаточным, давление этого количества воздуха, распространяющегося в камере 165, повышается и толкает поршень 140, преодолевая упругое усилие, создаваемое пружиной 162, что приводит к удалению игольчатого клапана 132 от седла 114. При этом получают конфигурацию, показанную на фиг. 5 и 7.

Во время этого перемещения поршня 140, наконечник 176, который является неподвижным, как и остальная часть головки 150, перемещается скольжением в переходной камере 178 герметично, благодаря прокладке 182.

Когда блок питания прекращает подачу воздуха под давлением, давление в камере 165 падает, и пружина 162 опять толкает поршень 140 и игольчатый клапан 132 в направлении седла 114.

Таким образом, поршень 140 и, следовательно, шток 130 и игольчатый клапан 132 эффективно управляются в осевом поступательном движении вдоль оси X120, поэтому нет необходимости в перемещении гибкого шланга 400 во время движений поршня. Возможный контакт между этим шлангом 400 и его окружающей средой не мешает управлению игольчатым клапаном 132 относительно седла 114 вентиля 100. Даже если гибкий шланг 400 может изогнуться до прохождения в головку 150, в частности, когда устройство 2 расположено в руке многоосного робота, крышка которой закрывает различные гибкие шланги 400, это не оказывает отрицательного влияния на управление различными вентилями 100 и 200.

Как показано на фиг. 7, каждая ветвь 104 и 106 корпуса 102 образует канал 104А, 106А циркуляции материала покрытия между штуцерами 108 и 110, причем эти каналы 104А и 106А сходятся вокруг штока 128 и/или игольчатого клапана 132. Таким образом, в закрытой конфигурации вентиля 100 материал покрытия проходит вокруг штока 128 от шланга 302 к шлангу 304, не встречая препятствий внутри вентиля 100. Если же вентиль 100 находится в открытой конфигурации, показанной на фиг. 5 и 7, материал покрытия проходит в коллектор 300, в частности, в выходную ветвь 116 рассматриваемого вентиля 100 в направлении переднего блока 28.

На фиг. 7 видно, что штифты 164 и 166 выступают вдоль и вокруг участка 153 головки 150, когда поршень перемещается, преодолевая действие пружины 162, под давлением в камере 165. Если же поршень находится в конфигурации, показанной на фиг. 6, штифты 164 и 166 не выступают из плоской кольцевой поверхности 155. При этом штифты 164 и 166 находятся в конфигурации, показанной на фиг. 8. Таким образом, эти штифты 164 и 166 позволяют определить положение поршня 40 в полости 164 и, следовательно, положение игольчатого клапана 132 относительно седла 114. Таким образом, эти штифты представляют собой индикаторы положения игольчатого клапана 132. Поскольку они расположены с двух сторон от оси X120, то оператор устройства 2 может наблюдать по меньшей мере один из них независимо от направления наблюдения вентиля, даже если участок 153 скрывает другой штифт. Угловое расположение штифтов 164 и 166 вокруг оси X120 зависит от степени затягивания каждого узла 120 в корпусе 102 или 202 вентиля, к которому он принадлежит, а также от условий изготовления вентилей, в частности, от углового положения начала ниток резьбы. Прогнозирование этих условий позволяет ограничить сложность изготовления и соединения головок и направляющих корпусов каждого узла 102 и сократить тем самым расходы по изготовлению.

Опорный орган 32 оснащен винтом 50, который проходит через резьбовое отверстие 326 опорного органа 32 и позволяет действовать на вентиль 200 усилием Е1, которое толкает все вентили к блоку 28, что позволяет обеспечивать одновременно механическое фиксирование этих вентилей относительно друг друга и гидравлическую изоляцию коллектора 300 относительно наружного пространства устройства 2. Когда вентили 100 и 200 установлены между направляющими 42 и 44, винт 50 затягивают на корпусе 202, который имеет глухое гнездо 205 для захождения переднего конца винта 50. Если необходимо демонтировать устройство 2, в частности, чтобы извлечь вентиль 100 или 200, винт 50 вывинчивают из отверстия 326. Задний конец винта 50 имеет полое шестигранное гнездо, в которое можно вставить ключ для завинчивания/отвинчивания относительно органа 32.

На фиг. 4 видно, что последовательность ветвей 115, 116 и 216 различных вентилей 100 и 200 придает коллектору зигзагообразную форму в плоскости фиг. 4, которая содержит различные оси X120 вентилей.

Направляющая 42 установлена на переднем блоке 28 при помощи плавающей гайки 52, выполненное с возможностью поступательного движения перпендикулярно к оси Х2 и параллельно плоскости Р'2. Это поступательное движение обеспечено радиальным зазором между гайкой 52 и передним блоком 28 и упругой деформацией двух тороидальных прокладок 52А и 52В, которые удерживают ее в положении в отсутствие усилия монтажа или извлечения вентилей 100 или 200. Точно так же, направляющая 44 установлена на переднем блоке 28 при помощи плавающей гайки 54, выполненной с возможностью поступательного движения перпендикулярно к оси Х2 и параллельно плоскости Р'2. Это поступательное движение обеспечено радиальным зазором между гайкой 54 и передним блоком 28 и упругой деформацией двух тороидальных прокладок 54А и 54В, которые удерживают ее в положении в отсутствие усилия монтажа или извлечения вентилей 100 или 200.

Позицией 422 обозначен передний конец направляющей 42, заходящий в передний блок 28. Позицией 424 обозначен задний конец направляющей 42, взаимодействующий с органом 32. Точно также, позициями 442 и 444 соответственно обозначены передний и задний концы направляющей 44. Орган 32 содержит два выреза 322 и 324, в которые заходят соответственно задние концы 424 и 444. Когда концы 424 и 444 вставлены соответственно в вырезы 322 и 324, орган 32 образует промежуток между направляющими 42 и 44, измеренный в направлении, перпендикулярном к осям Х2 и X120 и параллельном плоскости Р'2.

Вырезы 322 и 324 находятся с двух сторон от плоскости Р2 и открыты наружу относительно этой плоскости.

Вокруг направляющих 42 и 46 установлен упругий зажим 56, действующий на них усилием сближения Е2, перпендикулярным к плоскости Р2, которое стремится прочно удерживать концы 424 и 444 в вырезах 322 и 324. Таким образом, направляющие 42 и 44 по умолчанию сжимают между собой корпуса 102 и 202 вентилей 100 и 200. Для обеспечения хорошего фиксирования корпусов 102 и 202 направляющими 42 и 44, как показано, в частности, на фиг.7, корпус 102 вентиля 100 содержит с двух сторон пятку 107, в которой выполнены ветви 115 и 116, и два боковых