Способ диагностики внутренних структур коленного сустава при магнитно-резонансной томографии

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к медицине, травматологии и ортопедии, может быть использовано для диагностики дегенеративных и травматических поражений внутренних структур коленного сустава (крестообразных связок, менисков) у детей и взрослых с помощью магнитно-резонансной томографии. При этом дополнительно по срединной трансверзальной MP-томограмме в режиме Scout с частичным изображением крестообразных связок строят блок из 21 среза толщиной 4 мм с межсрезовым интервалом 0,4 мм, взвешенный по протонной плотности с алгоритмом жироподавления, направление срезов - кососагиттальное по наружному контуру наружного мыщелка бедренной кости, параллельно плоскости крестообразных связок, с разворотом плоскости менисков под углом. Получают таким образом полные изображения крестообразных связок и менисков во всех анатомических отделах. Способ обеспечивает точность диагностики всех внутрисуставных структур при MP-томографическом исследовании без увеличения времени исследования. 6 ил., 2 пр.

Реферат

Изобретение относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, может быть использовано для диагностики дегенеративных и травматических поражений внутренних структур коленного сустава (крестообразных связок и менисков) у детей и взрослых.

Актуальность проблемы выявления полных, парциальных и внутрисвязочных разрывов крестообразных связок, дифференцировка дегенеративных изменений от разрывов менисков обусловлена большой частотой их встречаемости.

Известен способ ультрасонографии коленного сустава. При сканировании ультразвуком связок или мениска врач оценивает и сравнивает состояние обоих суставов. Последовательно исследуются передняя, боковые и задняя поверхности сустава (Абдуллаев Р.Я., Дзяк Г.В. и др. Ультрасонография коленного сустава. Харьков: Новое слово, 2010. - С. 10-29). Недостатками метода можно считать высокую операторо- и приборозависимость, что сказывается на качестве интерпретации полученных данных.

Известен способ артроскопии коленного сустава. Артроскопия производится под местным обезболиванием, эпидуральной анестезией или общим наркозом. В полость коленного сустава вводится артроскоп, с помощью специального оптического устройства осматриваются внутрисуставные структуры (Левицкий А.Ф., Ломницкий О.Я., Косяков А.Н., Бебешко А.В., Крисюк С.А. Применение артроскопии при травмах коленного сустава у детей и подростков // Ортопедия, травматология и протезирование: Респ. межведомственный сб. - 1989. - Вып. 19. - С. 67-68). Артроскопия является «золотым» стандартом в выявлении повреждений внутрисуставных структур коленного сустава, однако недостатками метода можно считать, в первую очередь, дороговизну оборудования и непосредственно оперативного вмешательства, во вторую - послеоперационные осложнения.

Известен способ компьютерно-томографичекой артрографии коленного сустава. Исследование проводится в положении пациента лежа на спине после предварительной подготовки, включающей в себя внутрисуставное введение 30-40 мл раствора неионного йодсодержащего контрастного препарата. Для пункции чаще всего используются верхнелатеральные отделы коленного сустава. Далее пациентам предлагается ходить в течение 15 минут или сгибать и разгибать ногу в коленном суставе. Для уменьшения объема сумок коленного сустава и соответственно более выраженного контрастирования его центральной части производится бинтование эластичным бинтом супрапателлярных отделов. Исследование проводится с наименьшей коллимацией среза, рекомендуется выполнять сканирование при согнутом до 15° коленном суставе. Для оценки изменений используются алгоритмы реконструкции «высокого разрешения» и «мягкий» режим (Филистеев П.А., Насникова И.Ю., Морозов С.П. Возможности КТ-артрографии при травме коленного сустава. Кремлевская медицина. Клинический вестник №2, 2010. - С. 71-76). Недостатками метода можно считать отсутствие визуализации дегенеративных изменений структур, внутрисвязочных повреждений, возможность возникновения аллергической реакции на введение йодсодержащего контрастного вещества, облучение пациента ионизирующим рентгеновским излучением.

Известен способ получения прицельного изображения передней крестообразной связки по данным магнитно-резонансной томографии. На сагиттальной томограмме с изображением фрагмента передней крестообразной связки строят три REF-линии толщиной среза 4 мм через промежуток 1 мм, получают три косокорональных томограммы, выбирают одну из них с изображением центрального отдела сустава, на которой строят три REF-линии толщиной 4 мм через интервал 1 мм соответственно анатомическому прикреплению передней крестообразной связки с получением трех кососагиттальных томограмм коленного сустава, на одной из которых получают полное неискаженное изображение передней крестообразной связки. Также известен способ получения прицельного изображения задней крестообразной связки по данным магнитно-резонансной томографии. На сагиттальной томограмме с частичным изображением задней крестообразной связки строят 5 REF-линий толщиной среза 4 мм, через промежуток 0 мм получают 5 томограмм в косокорональной проекции. Из полученных 5 косокорональных томограмм выбирают одну, на которой изображен центральный отдел сустава, передневнутренний отдел медиального мыщелка бедренной кости и задняя межмыщелковая ямка большеберцовой кости. На этой томограмме соответственно анатомическому прикреплению задней крестообразной связки выстраивают 5 REF-линий толщиной среза 4 мм через промежуток 0 мм. На одной из этих томограмм получают полное неискаженное изображение задней крестообразной связки (Патент РФ №2169522 «Способ получения изображения передней крестообразной связки коленного сустава при магнитно-резонансной томографии» Кузина И.Р., Толкаева Ж.А., Алейников Р.В., 2001, патент РФ №2173952 «Способ получения изображения задней крестообразной связки коленного сустава при магнитно-резонансной томографии» Кузина И.Р., Толкаева Ж.А., Алейников Р.В., 2001). Недостатками данных методов можно отметить узко специализированный спектр рассматриваемой патологии, ограничивающийся в рамках одной связочной структуры, увеличение времени исследования за счет дополнения соответствующих протоколов.

Известен способ стандартной магнитно-резонансной томографии коленного сустава в корональной, сагиттальной, аксиальной плоскостях (Crues J.V., Ryu R.K.N. Knee Magnetic resonance imaging / Ed. by David D. Stark, William G. Bradley, jr., 2nd ed. - St. Lous - Baltimore - Boston - Chicago - London - Philadelphia - Sydney - Toronto: Mosby Year Book, 1992. - P. 2355-2423).

Представленный в этой монографии способ диагностики внутрисуставных структур в трех стандартных плоскостях: прямой (корональной), боковой (сагиттальной), поперечной (аксиальной) - не позволяет получить на МР-томограммах полное и неискаженное изображение крестообразных связок, так как плоскости сканирования не совпадают с плоскостью их анатомического хода, а оценка состояния менисков, в ряде случаев, затруднена за счет тесного расположения окружающих структур, симулирующих повреждение.

Предлагаемое изобретение направлено на повышение точности диагностики всех внутрисуставных структур при MP-томографическом исследовании без увеличения времени сканирования пациента.

Указанный технический результат достигается тем, что дополнительно по срединной трансверзальной MP-томограмме в режиме Scout с частичным изображением крестообразных связок строят блок из 21 среза толщиной 4 мм с межсрезовым интервалом 0,4 мм, взвешенный по протонной плотности с алгоритмом жироподавления, направление срезов - кососагиттальное по наружному контуру наружного мыщелка бедренной кости, параллельно плоскости крестообразных связок, с разворотом плоскости менисков под углом, получая полные изображения крестообразных связок и менисков во всех анатомических отделах.

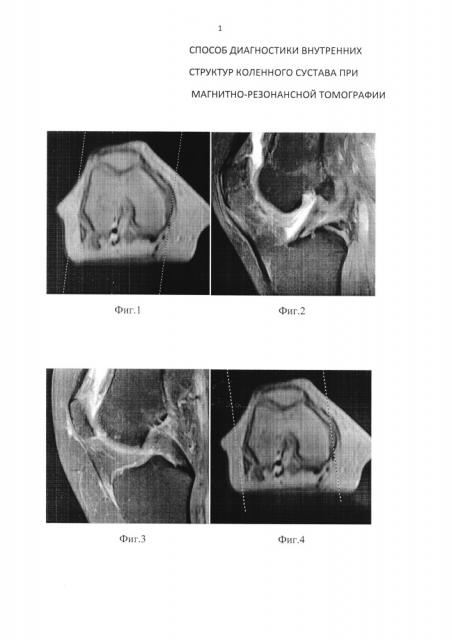

Предлагаемый способ поясняется рисунками, где:

Фиг. 1 - срединная трансверзальная MP-томограмма в режиме Scout; пунктиром выделено направление срезов - кососагиттальное по наружному контуру наружного мыщелка бедренной кости.

Фиг. 2 - отчетливое изображение передней крестообразной связки на полученной MP-томограмме в кососагиттальной проекции.

Фиг. 3 - отчетливое изображение задней крестообразной связки на полученной MP-томограмме в кососагиттальной проекции.

Фиг. 4 - срединная трансверзальная MP-томограмма в режиме Scout; пунктиром выделено стандартное направление срезов.

Фиг. 5 - неполное изображение передней крестообразной связки на полученной MP-томограмме в стандартной сагиттальной проекции.

Фиг. 6 - неполное изображение задней крестообразной связки на полученной MP-томограмме в стандартной сагиттальной проекции.

Предлагаемое изобретение поясняется следующими деталями:

- срединная трансверзальная MP-томограмма в режиме Scout (также встречается синоним localizer) - является полем обзора, т.е. прицелом, а не диагностической программой, применяется при любых MP исследованиях для позиционирования срезов и начала сканирования;

- используемая толщина среза 4 мм - максимально допустимая величина для информативной диагностики всех внутрисуставных структур коленного сустава, так как на более толстых срезах проксимальный отдел передней крестообразной связки, корневые отделы менисков могут не визуализироваться;

- используемый межсрезовый интервал 0,4 мм (10%) - минимально допустимое расстояние, достаточное для получения изображения без потери качества, выбор большего межсрезового интервала ведет к увеличению суммарной толщины среза;

- используемое число срезов 21 - оптимальное число срезов для захвата всех внутрисуставных структур среднестатистического колена;

- используемая протонная плотность с применением алгоритма жироподавления - оптимальная взвешенность (программа сканирования) для одновременной оценки связок и менисков;

- терминология «наружный контур наружного мыщелка бедренной кости» - анатомическая область скелета человека;

- используемое косое направление срезов - анатомически плоскость наружного контура наружного мыщелка бедра совпадает с плоскостью хода передней и задней крестообразных связок, что позволяет их визуализировать и оценить на всем протяжении. Мениски определяются во всех анатомических отделах, включая труднодоступные (корни обоих менисков, передний рог внутреннего мениска).

Способ осуществляется следующим образом.

Исследование проводят на магнитно-резонансном томографе Siemens Magnetom Symphony с индукцией магнитного поля 1,5 Тл с использованием квадратурной коленной катушки Siemens, Model 03146466 в нестандартной кососагиттальной плоскости с использованием программы PD FS (взвешенные изображения (ВИ) по протонной плотности с применением алгоритма жироподавления Fat Saturation с шагом томографа 4 мм через промежуток 0,4 мм с параметрами: TR/TE: 3060/31; FoV: 19,0; NEX: 1; Resolution: 384×320. На деке стола магнитно-резонансного томографа устанавливают оригинальную коленную катушку Siemens, Model 03146466. Пациент укладывается на спину на деку стола так, чтобы исследуемый коленный сустав помещался в центре катушки. Конечность находится в положении легкого сгибания под углом 10 градусов. В подколенную ямку подкладывается мягкий валик, а свободное пространство (при наличии) сверху и с боков заполняется мягкими элементами, тем самым фиксируя положение сустава. Лазерная наводка ориентируется на центр надколенника. Затем стол с пациентом заводится в тоннель магнита. На рабочей консоли запускается программа - MP-томограмма в режиме Scout. Дополнительно по срединной трансверзальной MP-томограмме в режиме Scout с частичным изображением крестообразных связок строят блок из 21 среза толщиной 4 мм с межсрезовым интервалом 0,4 мм, взвешенный по протонной плотности с алгоритмом жироподавления, направление срезов - кососагиттальное по наружному контуру наружного мыщелка бедренной кости, параллельно плоскости крестообразных связок, с разворотом плоскости менисков под углом, получая полные изображения крестообразных связок и менисков во всех анатомических отделах (Фиг. 1). На полученных МР-томограммах на одном из центральных срезов обязательно визуализируются передняя крестообразная связка (Фиг. 2), на другом - задняя крестообразная связка (Фиг. 3) в неискаженном виде. Изучают вид, направление, структуру, замеряют ширину, плотность связок. Плоскость менисков повернута под углом, что позволяет оценивать их конфигурацию, структуру, сигнальные характеристики без наслоения картины окружающих анатомических микроструктур, которые могут в стандартных проекциях симулировать патологические изменения. Построение стандартной сагиттальной плоскости и полученные фрагментарные изображения крестообразных связок представлены на Фиг. 4-6.

Данный способ позволяет точно диагностировать дегенеративные изменения и травматические повреждения крестообразных связок (полные, парциальные и внутрисвязочные разрывы) и дифференцировать дегенеративные изменения менисков от их разрывов.

Предлагаемый способ прошел успешную апробацию на 50 пациентах в течение 2015-2016 гг.

Ниже приводятся результаты апробации.

Пример 1. Пациент П. 1991 г.р., направлен на исследование в центр МРТ диагностики МИБС г. Астрахани из травматологического пункта врачом-травматологом с диагнозом: подозрение на повреждение внутреннего мениска, внутренней коллатеральной связки и передней крестообразной связки правого коленного сустава. Из анамнестических данных: профессионально занимается футболом на протяжении 5-и лет, травму получил 3 месяца назад, когда на тренировке после резкого поворота подвернул правую ногу кнутри. Упал, почувствовал резкую боль, по поводу которой его доставили в травмпункт, где произвели клинический осмотр и рентгенологическое исследование, по результатам которых убедительных данных за наличие костно-травматических повреждений правого коленного сустава выявлено не было. Сроком на месяц была наложена гипсовая лангета. В течение последующих 2-х месяцев лечился консервативно. Острая боль ушла, но тупые постоянные боли сохранились, при ходьбе отмечалось чувство неустойчивости в ноге. На момент исследования при осмотре правый коленный сустав несколько увеличен в объеме, движения в нем умеренно ограничены, пациент при ходьбе хромает, ногу бережет. Проведено стандартное MP-томографическое исследование сустава, обнаружено: косогоризонтальный линейный сигнал в проекции заднего рога внутреннего мениска с признаками распространения на нижнюю суставную поверхность, подозрительный на разрыв, вертикальный линейный сигнал в проекции заднего рога наружного мениска, подозрительный на разрыв, вызывающий затруднение в связи с интимным прилеганием сухожилия подколенной мышцы, а также большое количество жидкости в полости сустава. Четкого изображения крестообразных связок на всем протяжении ни на одной из произведенных стандартных MP-томограмм не получено. Дополнительно к стандартному исследованию по срединной трансверзальной MP-томограмме в режиме Scout с частичным изображением крестообразных связок построен блок из 21 среза толщиной 4 мм с межсрезовым интервалом 0,4 мм, взвешенный по протонной плотности с алгоритмом жироподавления, направление срезов - кососагиттальное по наружному контуру наружного мыщелка бедренной кости, параллельно плоскости крестообразных связок, с разворотом плоскости менисков под углом, получая полные изображения крестообразных связок и менисков во всех анатомических отделах. На одной из центральных MP-томограмм четко определялся отрыв передней крестообразной связки от проксимального места прикрепления со смещением волокон книзу. На смежном кадре задняя крестообразная связка визуализировалась на всем протяжении, в проекции верхней трети была умеренно утолщена, с нечетким контуром, с повышенным MP-сигналом, что свидетельствовало о парциальном разрыве. При развороте плоскости менисков под углом вопрос о внутреннем мениске был снят в пользу дегенеративных изменений, так как линейный сигнал (в стандартной сагиттальной проекции) принял дугообразный ход в плоскость коллагенового пучка (в прицельной кососагиттальной проекции), не достигая суставной поверхности; вопрос о наружном мениске был снят в пользу разрыва, так как сигнал являлся патологически истинным (внутрименисковым), а структуры заднелатерального комплекса интактно огибали задний рог мениска. Через 3 дня пациенту проведена лечебно-диагностическая артроскопия, на которой подтвердились выявленные изменения: полный разрыв передней крестообразной связки, парциальный разрыв задней крестообразной связки, вертикальный разрыв заднего рога наружного мениска. Пациенту была выполнена реконструкция передней крестообразной связки и краевая резекция заднего рога наружного мениска.

Пример 2. Пациент Н., 1970 г.р., направлен из районной поликлиники травматологом-ортопедом на исследование в центр МРТ диагностики МИБС г. Астрахани для исключения разрыва внутреннего мениска левого коленного сустава. Свежий травматический анамнез отсутствовал, на протяжении последнего года пациент выполнял тяжелую физическую работу (разгрузка товара). Ноющую боль в области задневнутреннего отдела сустава стал отмечать на протяжении последних 3-х месяцев, несколько раз замечал эпизоды заклинивания сустава. Лечится самостоятельно приемом противовоспалительных и анальгезирующих препаратов. При осмотре сустав не изменен, движения умеренно ограничены, болезненны. На произведенных обзорных рентгенограммах левого коленного сустава убедительных данных за наличие костно-травматических повреждений выявлено не было. Проведено стандартное MP-томографическое исследование сустава, обнаружены: дефект суставного хряща надколенника, небольшие костные разрастания на суставных концах бедренной, большеберцовой костей, надколеннике и большое количество жидкости в полости сустава и супрапателлярном завороте. В структуре центральных отделов заднего рога внутреннего мениска определялся косогоризонтальный линейный участок повышения MP-сигнала с признаками распространения на нижнюю суставную поверхность, подозрительный на разрыв. Четкого изображения крестообразных связок на всем протяжении ни на одной из произведенных стандартных MP-томограмм не получено. Дополнительно к стандартному исследованию по срединной трансверзальной МР-томограмме в режиме Scout с частичным изображением крестообразных связок построен блок из 21 среза толщиной 4 мм с межсрезовым интервалом 0,4 мм, взвешенный по протонной плотности с алгоритмом жироподавления, направление срезов - кососагиттальное по наружному контуру наружного мыщелка бедренной кости, параллельно плоскости крестообразных связок, с разворотом плоскости менисков под углом, получая полные изображения крестообразных связок и менисков во всех анатомических отделах.

На одной из центральных MP-томограмм четко определялся ход передней крестообразной связки, сигнал которой повышенный, структура продольно исчерчена, что соответствовало дегенеративным изменениям. На смежном кадре задняя крестообразная связка визуализировалась на все протяжении, без изменения толщины, структуры и MP-сигнала. При развороте плоскости менисков под углом вопрос о внутреннем мениске был снят в пользу разрыва, так как в месте выхода на суставную поверхность отмечалась ранее не визуализируемая деформация его контура. Через 5 дней пациенту проведена лечебно-диагностическая артроскопия, на которой подтвердился горизонтальный разрыв заднего рога внутреннего мениска, а целостность крестообразных связок была сохранена. Пациенту была выполнена резекция заднего рога внутреннего мениска.

Таким образом, способ диагностики внутренних структур коленного сустава при магнитно-резонансной томографии повышает диагностическую точность без затраты дополнительного времени, что позволяет врачу своевременно определиться в тактике лечения травматологических больных. Также способ является неинвазивным. Способ предлагается к широкому внедрению в практику.

Способ диагностики внутренних структур коленного сустава с помощью магнитно-резонансной томографии, отличающийся тем, что дополнительно по срединной трансверзальной MP-томограмме в режиме Scout с частичным изображением крестообразных связок строят блок из 21 среза толщиной 4 мм с межсрезовым интервалом 0,4 мм, взвешенный по протонной плотности с алгоритмом жироподавления, направление срезов - кососагиттальное по наружному контуру наружного мыщелка бедренной кости, параллельно плоскости крестообразных связок, с разворотом плоскости менисков под углом, получая полные изображения крестообразных связок и менисков во всех анатомических отделах.