Интегрально-сцинтилляционный способ исследования вещества с введением его в плазму

Иллюстрации

Показать всеИзобретение относится к исследованию химических и физических характеристик вещества. Интегрально-сцинтилляционный способ исследования вещества с введением его в плазму включает: переведение вещества в порошковое состояние, съемку покадровых спектров аналитических навесок исследуемых веществ с использованием интегрально-сцинтилляционного спектрометра с виртуальным делением исследуемого вещества на большое число частей путем осуществления периодической прерывистой синхронной кратковременной покадровой регистрации спектрального излучения плазмы источника возбуждения спектров, калибровку шкалы спектрометра, нахождение в зарегистрированных спектрах веществ местоположения спектральных аналитических линий, покадровую сортировку аналитических сигналов, расчет по аналитический сигналам суммарной интенсивности аналитической спектральной линии определяемого химического элемента, построение градуировочных графиков, сортировку аналитических сигналов микронавесок, расчет суммарных интенсивностей спектральных линий определяемых химических элементов, определение по суммарным интенсивностям спектральных линий, расчет реальных содержаний химических элементов в исследуемом веществе, определение поэлементной и фазовой неоднородности вещества и оценку качества исследуемого вещества. Причем после калибровки измерительной шкалы интегрально-сцинтилляционного спектрометра осуществляют покадровую регистрацию спектральных аналитических фоновых сигналов электронной схемы спектрометра без горения плазмы и с плазмой без введения и с введением в нее вещества. Проводят рассмотрение покадровых зарегистрированных спектров, выбирают покадровый участок спектра так, чтобы величина фона на этом участке спектра была близка к величине фона, находящегося под аналитической линией, после этого рассчитывают покадровую величину аналитического сигнала определяемого элемента с учетом фона, определяют по измерительной шкале спектрометра максимальную величину разброса флуктуаций фона, осуществляют исследования покадровых спектров снятых образцов сравнения, строят градуировочные графики химических элементов в простых координатах, контроль правильности построенных градуировочных графиков осуществляют с использованием спектров холостых проб и контрольных образцов сравнения, расчет суммарного аналитического сигнала спектральной линии осуществляют с учетом выбранного «порогового сигнала». Технический результат заключается в повышении точности и чувствительности интегрально-сцинтилляционного атомного эмиссионного спектрального метода. 7 з.п. ф-лы, 11 ил., 4 табл.

Реферат

Изобретение относится к области исследования химических и физических характеристик вещества и может быть использовано в области медицины, пищевой промышленности, при геологических, криминалистических, технологических и др. исследованиях, а также для контроля качества технологического производства и выпускаемой и продаваемой продукции.

Известен интегрально-сцинтилляционный способ исследования вещества с введением его в плазму, включающий переведение вещества в порошковое состояние, съемку с использованием интегрально-сцинтилляционного спектрометра спектров известных веществ и образцов сравнения, близких по химическому составу к исследуемому веществу, с виртуальным делением исследуемого вещества на большое число частей (микронавесок), путем осуществления периодической прерывистой синхронной кратковременной покадровой регистрации спектрального излучения плазмы источника возбуждения спектров с временем накопления спектральных сигналов в кадре меньшем удвоенной длительности сцинтилляционных импульсов отдельных частиц вещества, попадающих в плазму, калибровку («профилирование») шкалы спектрометра по спектрам известных веществ, нахождение в зарегистрированных спектрах веществ местоположения спектральных аналитических линии и фона вблизи них, покадровую сортировку аналитических сигналов, полученных при исследовании виртуальных микронавесок вещества с учетом фонового излучения плазмы, расчет по аналитическим сигналам, полученным после их покадровой сортировки, суммарной интенсивности аналитической спектральной линии определяемого химического элемента с учетом сигналов всех полученных спектров виртуальных микронавесок исследованного образца сравнения, построение градуировочных графиков химических элементов с использованием рассчитанных суммарных интенсивностей спектральных аналитических линий определяемых химических элементов в образцах сравнения, проведение с емки спектров исследуемого вещества, сортировку аналитических сигналов микронавесок исследуемого вещества с учетом фона, расчет суммарных интенсивностей спектральных линий определяемых химических элементов с учетом всех виртуальных микронавесок исследуемого вещества, определение по суммарным интенсивностям с использованием; построенных градуировочных графиков «условных содержаний» химических элементов, входящих в состав анализируемой навески вещества, а за тем расчет реальных содержаний химических элементов в исследуемом веществе по «соотношению условных содержаний», при котором предполагается, что сумма всех содержаний химических элементов в исследуемом веществе составляет 100%, расчет характеристик исследуемого вещества, осуществление фазовой диагностики вещества путем сравнения рассчитанных соотношений содержаний химических элементов в исследуемом веществе с соотношением содержаний этих же элементов в известных веществах и оценку качество исследуемого вещества, (см. Патент РФ №2172949, Способ спектрального анализа, Аполицкий В.Н. 1998 г., 13 стр., Патент РФ №2272277, Способ интегрально-сцинтилляционного спектрального анализа вещества, Аполицкий В.Н. 2004 г., 11 стр).

Наиболее близким по техническому решению и достигаемому эффекту к данному техническому решению является интегрально-сцинтилляционный способ исследования вещества с введением его в плазму, включающий переведение вещества в порошковое состояние, съемку с использованием интегрально-сцинтилляционного спектрометра спектров известных веществ и образцов сравнения, близких по химическому составу к исследуемому веществу, с виртуальным делением исследуемого вещества на большое число частей (микронавесок), путем осуществления периодической прерывистой синхронной кратковременной покадровой регистрации спектрального излучения плазмы источника возбуждения спектров с временем накопления спектральных сигналов в кадре; меньшем удвоенной длительности сцинтилляционных импульсов отдельных частиц вещества, попадающих в плазму, калибровку («профилирование») шкалы спектрометра по спектрам известных веществ, нахождение местоположения спектральных аналитических линии и фона вблизи этих линии в зарегистрированных спектрах веществ, покадровую сортировку аналитических сигналов, полученных при исследовании покадровых виртуальных микронавесок вещества с учетом фонового излучения плазмы, расчет по аналитическим сигналам, полученным после их покадровой сортировки, суммарной интенсивности аналитической спектральной линии определяемого химического элемента; с учетом сигналов всех полученных спектров виртуальных микронавесок исследованного образца сравнения, построение градуировочных графиков химических элементов с использованием рассчитанных суммарных интенсивностей спектральных аналитических линий определяемых химических элементов в образцах сравнения, проведение с емок спектров исследуемого вещества, сортировку аналитических сигналов микронавесок исследуемого вещества с учетом фона, расчет суммарных интенсивностей спектральных линий определяемых химических элементов с учетом всех виртуальных микронавесок исследуемого вещества, определение по суммарным интенсивностям с использованием построенных градуировочных графиков «условных содержаний» химических элементов, входящих в состав анализируемой навески вещества, расчет реальных содержаний химических элементов в исследуемом веществе по «соотношению условных содержаний», при котором предполагается, что сумма всех содержаний химических элементов в исследуемом веществе должна составлять 100%, расчет содержаний химический элементный, входящих в состав микронавесок вещества и отдельных инородных фазовых частиц, определение поэлементной и фазовой неоднородности вещества по содержаниям химических элементов в микронавесках вещества, итерационный расчет содержаний химических элементов в веществе, при котором исключаются аналитические сигналы инородных фаз и производят расчет характеристик вещества без инородных фаз, диагностику веществ с использованием сравнения; процентных соотношений содержаний химических элементов в изучаемом веществе с процентными соотношениями этих элементов в известных веществах, а также оценку качества исследуемого вещества (см. журнал «Заводская лаборатория. Диагностика материалов», Оценка неоднородности вещества с использованием интегрально-сцинтилляционного спектрального метода исследования, том 77, №5, Аполицкий В.Н., стр. 3-9, 2011 г., прототип).

Недостатками известных интегрально-сцинтилляционных способов исследования вещества с введением его в плазму (аналогов и прототипа) является невысокая точность определения содержаний химических элементов в веществах, определение небольшого числа фазовых характеристик веществ.

Целью данного предложения является повышение правильности и точности характеристик вещества и одновременное получение дополнительных его характеристик.

Поставленная цель достигается за счет того, что согласно интегрально-сцинтилляционному способу исследования вещества с введением его в плазму, включающему переведение вещества в порошковое состояние, съемку с использованием интегрально-сцинтилляционного спектрометра спектров известных веществ и образцов сравнения, близких по химическому составу к исследуемому веществу, с виртуальным делением исследуемого вещества на большое число частей (микронавесок), путем осуществления периодической прерывистой синхронной кратковременной покадровой регистрации спектрального излучения плазмы источника возбуждения спектров с временем накопления спектральных сигналов в кадре меньшем удвоенной длительности сцинтилляционных импульсов отдельных частиц вещества, попадающих в плазму, калибровку («профилирование») шкалы спектрометра по спектрам известных веществ, нахождение местоположения спектральных аналитических линии и фона вблизи этих линии в зарегистрированных спектрах веществ, покадровую сортировку аналитических сигналов, полученных при исследовании виртуальных микронавесок вещества с учетом фона, расчет по аналитическим сигналам, полученных после их покадровой сортировки, суммарной интенсивности аналитической спектральной линии определяемого химического элемента с учетом сигналов всех полученных спектров виртуальных микронавесок исследованного образца сравнения, построение градуировочных графиков химических элементов с использованием рассчитанных суммарных интенсивностей спектральных аналитических линий определяемых химических элементов в образцах сравнения, проведение съемки спектров исследуемого вещества, сортировку аналитических сигналов микронавесок исследуемого вещества с учетом фона, расчет суммарных интенсивностей спектральных линий определяемых химических элементов с учетом всех виртуальных микронавесок исследуемого вещества, определение по суммарным интенсивностям с использованием построенных градуировочных графиков «условных содержаний» химических элементов, входящих в состав анализируемой навески вещества, расчет реальных содержаний химических элементов в исследуемом веществе по «соотношению условных содержаний», при котором предполагается, что сумма всех содержаний химических элементов в исследуемом веществе составляет 100%, расчет содержаний химических элементов в отдельных микронавесок вещества и отдельных инородных фазовых частиц, определение поэлементной и фазовой неоднородность вещества по содержаниям химических элементов в микронавесках вещества, итерационный расчет содержаний химических элементов в веществе, при котором исключают аналитические сигналы инородных фаз и производят расчет характеристик вещества без инородных фаз, сравнение процентных соотношений содержаний химических элементов в изучаемом веществе с процентными соотношениями их в известных веществах, а также оценку качества исследуемого вещества, после калибровки (профилирования) измерительной шкалы интегрально-сцинтилляционного спектрометра осуществляют покадровую съемку спектров одинаковых аналитических навесок образцов сравнения с большим содержанием определяемых химических элементов, но не большим, чем содержания, при котором наблюдается реабсорбция спектральных линии определяемых элементов, проводят покадровую регистрацию аналитических фоновых сигналов электронной схемы спектрометра без горения плазмы и с плазмой без введения в нее вещества и с введением вещества, рассматривают покадровые зарегистрированные спектры, в которых присутствуют и отсутствуют аналитические линии определяемых элементов, с целью правильного отыскания местоположения фона вблизи аналитической спектральной линии определяемого элемента, выбирают покадровый участок спектра так, чтобы величина фона на этом участке спектра была близка к величине фона, находящегося под аналитической линией, при этом величину фона на выбранном участке спектра находят и рассчитывают так же, как величину аналитического сигнала спектральной линии определяемого химического элемента по максимальному значению аналитического сигнала на выбранном участке спектра, с использованием измерительной шкалы спектрометра определяют максимальную величину разброса флуктуаций фона («пороговый сигнал») путем наблюдения изменений величин покадровых фоновых аналитических сигналов, зарегистрированных в кадрах без горения плазмы, с введения вещества в плазму и без его введения, величину «порогового сигнала» выбирают больше максимального разброса флуктуаций фона, определяют величину аналитического сигнала на спектральной линии определяемого химического элемента по максимальному значению аналитического сигнала на выбранном участке спектра, из этой величины вычитают величину фона, расположенного рядом со спектральной линией определяемого элемента, и выбранный «пороговый сигнал», рассчитанную величину используют в качестве основного полезного сигнала, по которому осуществляют покадровую сортировку полезных аналитических спектральных сигналов образцов сравнения, и производят расчет суммарной интенсивности аналитической линии определяемых элементов с учетом всех микронавесок вещества, построение градуировочных графиков химических элементов осуществляют в простых координатах, по оси абсцисс откладывают содержания химического элемента в образцах сравнения, а по оси ординат величину суммарной интенсивности аналитического сигнала спектральной линии определяемого элемента в образце сравнения с учетом фона и его флуктуаций Iэл.ср.=Σ(Iэл.ф.-Iпр. сиг), градуировочные графики должны исходить из начала координат в виде прямой, проходящей через экспериментальные точки образцов сравнения, в которых имеются относительно большим содержания определяемых элементов, контроль правильности построенных градуировочных графиков осуществляют с использованием спектров холостых проб и контрольных образцов сравнения, зарегистрированных в разное время, после построения градуировочных графиков осуществляют съемку покадровых спектров исследуемого вещества, используя любые аналитические навески исследуемого вещества или частиц без их взвешивания, проводят покадровую сортировку аналитических сигналов исследуемых веществ с учетом фона и ранее полученного «порогового сигнала» подобно тому, как это делалось в случае сортировки сигналов образцов сравнения, по которым проводят расчет характеристик вещества. Определение тех или иных характеристик веществ осуществляют в зависимости от необходимости решения конкретных задач. Для определения правильности, точности исследований и предела обнаружения химических элементов используют нахождение полезных аналитических сигналов определяемых химических элементов, производя просмотр покадровых спектров виртуальных микронавесок исследуемого вещества на экране монитора, при котором оценивают величину аналитического сигнала, его форму и количество кадров, в которых наблюдается полезный сигнал. С целью определения дополнительных фазовых характеристик исследуемого вещества и более точного выявления инородных фаз при съемке спектров образцов сравнения берут одинаковые аналитические навески веществ массой 100 мг, а при построении в простых координатах градуировочных графиков по оси абсцисс откладывают величину массы в мг химического элемента, находящуюся в 100 мг навеске используемого образца сравнения, при осуществлении итерационного расчета исключают сигналы матричных элементов и элементов, находящихся в рассеянной фазовой форме, за счет осуществления покадровых вычетов из аналитических спектральных сигналов определяемых элементов, полученных с учетом фона и «порогового сигнала», рассчитанных до итерационного расчета, аналитических спектральных сигналов определяемых элементов, полученных с учетом фона и «порогового сигнала», полученных после итерационного расчета, при этом величины рассчитанных вычетов используют в качестве основных сигналов, по которым производят расчет процентных соотношения определяемых элементов в отдельных фазовых частицах, фазовую диагностику частиц, определение диаметров исследуемых частиц. Для повышения точности исследований длительность кадра делают такой, чтобы она была меньше удвоенной длительности спектрального сцинтилляционного импульса отдельной инородной частицы, попадающей в плазму, но не меньше длительности самого этого сцинтилляционного импульса. Предела обнаружения химических элементов в исследуемом веществе определяют с применением непараметрической статистики, используя пуассоновский закон распределения, по обнаружению двух частиц в исследуемой навеске вещества, при этом количественную оценку исследования оценивать в случае, если в исследуемом веществе находится более 25-30 частиц, содержащих определяемый элемент, с использованием параметрической статистике и градуировочных графиков, построенным в простых координатах, исходящих из начала координат. После получения характеристик вещества осуществляют исследование его с использованием других известных способов интегрально-сцинтилляционного исследования вещества с целью выявления правильности получения характеристик вещества. Способ применяют при интегрально-сцинтилляционном методе исследовании веществ в случае введения их в плазму способом испарения вещества из кратера электрода дуги в ее плазму.

Сущность предлагаемого способа.

Для совершенствования современного производства и дальнейшего развития науки необходимо создавать более точные, чувствительные, детальные и дешевые методы исследования разнообразных веществ. К таким методам исследования можно отнести прямой атомный интегрально-сцинтилляционный спектральный метод исследования веществ. Этот метод обладает более высокой точностью и чувствительностью определения содержаний химических элементов в различных веществах. Он позволяет кроме содержаний химических элементов в веществах определять и его фазовые характеристики. Изучение веществ с использования интегрально-сцинтилляционного метода исследования показали, что все вещества состоят из матричных фазовых частиц и инородных фазовых частиц, химический состав которых существенно отличается от состава частиц матрицы. Изучение форм нахождения химических элементов в веществах позволяет получать дополнительные, важные технологические характеристики вещества, которые дают возможность осуществлять надежную идентификацию, диагностику и оценку качества вещества, а также контроль производства.

Многочисленные исследования показывают, что точность и чувствительность прямых атомных эмиссионных спектральных методов анализа порошковых веществ существенно зависит от правильности определения величины интенсивности фона вблизи аналитических спектральных линий определяемых химических элементов и построения градуировочных графиков химических элементов по образцам сравнения. Обычно градуировочные графики представляют сложную кривую, построенную в логарифмических координатах по большому числу экспериментальных точек. Особенно труден процесс построения кривой в области определения низких содержаний химических элементов в веществе. В этом случае правильность построения кривой зависит от правильности нахождения местоположения фона в спектре, оценки величины сигнала самого фона и его флуктуаций, от случайных и неслучайных загрязнений вещества при подготовки его к исследованию и в процессе его исследования, от неточности паспортных значений содержаний химического элемента в образцах сравнения при малых содержаниях элементов в них, от неоднородности образцов. Использование нового интегрально-сцинтилляционного метода исследования вещества с делением навески исследуемого вещества на малые виртуальные части, за счет короткого покадрового накопления аналитических сигналов, позволило четко наблюдать молекулярную структуру фонового излучения плазмы и обнаружить существенные непредсказуемые флуктуации фона, связанные с шумами электронной схемы спектрометра. Это дает основание для нахождение фона вблизи спектральной линии и оценки его величины использовать структуру молекулярного фона с учетом не только величины фона, находящегося под аналитической линией, но и с учетом его флуктуаций. Это позволяет исключить искривление градуировочных графиков при малых содержаниях химических элементов в веществах.

Предлагается для более точного построения градуировочных графиков строить их в простых координатах (Iан.эл, Сер.эл). В этом случаи градуировочный график, построенный в простых координатах, должен проходить через начало координат. Что существенно упрощает и уточняет построение градуировочных графиков. График может быть построен в этом случае без использования неоднородных образцов сравнения, в которых имеются низкие содержания химических элементов. Он строится только по образцам сравнения, в которых содержания определяемых химических элементов относительно большое, когда влияние фона на правильность построения графика ничтожно. При этом точность определения низких содержаний химических элементов в исследуемых веществах в основном зависит не от точности построения калибровочного графика, а от правильного учета фона и его флуктуаций при расчете величин полезных аналитических спектральных сигналов исследуемых веществ. Особое значение при этом имеет выбор местонахождения и оценка величины самого фона, расположенного вблизи аналитической линии определяемого элемента. Исследования показали также, что результаты исследований искажаются за счет неправильного учета фона, расположенного под аналитической спектральной линией определяемого элемента. Это связано с тем, что аналитический сигнал на месте аналитической линии определяется по максимальной величине сигнала, а фон вблизи спектральной линии определяется по минимальной величине сигнала. Если в исследуемом веществе отсутствует определяемый элемент, то измеряемая величина фон на месте аналитической линии по максимальному сигналу будет всегда больше, чем величина фон, измеряемая на выбранном участке спектра, по минимальной величине сигнала. Для правильного учета фона необходимо измерять фон на выбранном участке спектра так же, как это делается при измерении аналитического сигнала спектральной аналитической линии определяемого элемента с поиском местоположения и измерении величины аналитического сигнала по максимальной амплитуде сигнала на выбранном спектральном участке. В этом случае градуировочный график проходит через начало координат. Это позволяет более точно исключать наложение молекулярного фона на спектральные аналитические линии определяемых элементов и найти максимальную величину разброса флуктуаций фона - «пороговый сигнал», путем наблюдения за флуктуациями фона в кадровых спектрах на экране дисплея, зарегистрированных при горящей плазме источника возбуждения спектров и без нее. В процессе покадровой сортировки сигналов из полученных аналитических спектральных сигналов химического элемента с учетом фона вычитают найденный «пороговый сигнал». Полученную разность используют для расчетах как содержаний определяемых химических элементов веществе, так и его виртуальных микронавесках при различных характеристик вещества.

Способы получения различных характеристик веществ с использованием нового интегрально-сцинтилляционного элементно-фазового метода исследования вещества изложены в прототипе и аналогах, в опубликованных статьях и патентах. Поэтому они детально не рассматриваются в случае предлагаемого способа.

Примеры конкретной реализации предлагаемого способа.

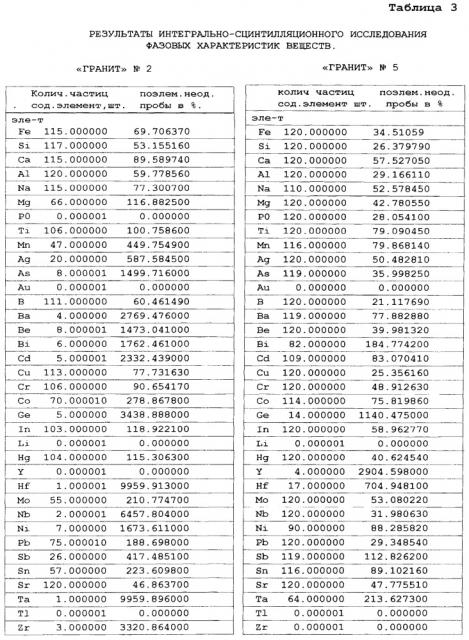

Пример 1. Необходимо оценить качество известных искусственных стандартных образцов, изготовляемых Бронницкой экспедицией ИМГРЭ, серия «Гранит», состоящей из 6 образцов, содержащих различные химические элементы.

При проведении исследований использовался интегрально-сцинтилляционный спектрометр «Спектроплазма-3» (см. аналоги и прототип) с подачей порошкового вещества с использованием «просыпки-вдувания» порошка вещества в плазму 3х-полусной дуги постоянного тока с двумя анодными и одним катодным электродом, который был создан на базе спектрографа СТЭ-1 с применением 9 ПЗС-линеек. Длительность накопления аналитических сигналов в кадре составляла менее 100 мс. Спектрометр позволяет определять более 50 химических элементов в широком диапазоне содержаний химических элементов в матрицы и инородных фазах. При проведении анализов веществ использовались образцы сравнения, имеющие различную матрицу (известные искусственные стандартные образцы типа «Гранит», «Ультраосновная порода» и др., изготовленные в Бронницкой экспедиции), и «холостые» пробы, в которых отсутствуют определяемые химические элементы.

Исследование веществ начинают с их подготовки к исследованию, с переведения вещества в порошковое состояние с крупностью частиц менее 500 мкм. Для этого используют измельчение твердых веществ или высушивания жидкостей и измельчение их сухих остатков. Далее осуществляют съемку спектров известного вещества с целью осуществления калибровки (профилирования) измерительной шкалы спектрометра. После калибровки измерительной шкалы интегрально-сцинтилляционного спектрометра проводят покадровую съемку спектров известных веществ, образцов сравнения и исследуемых веществ с виртуальным делением исследуемого вещества на большое число частей (микронавесок), путем осуществления периодической прерывистой синхронной кратковременной покадровой регистрации спектрального излучения плазмы источника возбуждения спектров с временем накопления спектральных сигналов в кадре меньшем удвоенной длительности сцинтилляционных импульсов отдельных частиц вещества, попадающих в плазму.

Как показали исследования точность и чувствительность интегрально-сцинтилляционного метода исследования существенно зависят от правильности нахождения в покадровых спектрах местоположения спектральной аналитической линии определяемого элемента и местоположение фона вблизи этой линии. На Фиг. 1 представлены 4 покадровых спектра виртуальных микронавесок (показана зависимость интенсивности излучения плазмы Iл, усл. ед. от длины волны в диапазоне длин волн от 267 до 268 нм) вещества, содержащего небольшие количество золота. Интегрально-сцинтилляционный метод исследования позволяет осуществить покадровую регистрацию спектров сотен виртуальных микронавесок вещества с небольшой длительностью кадров, меньшей 100 мс. Это позволяет уменьшить более чем в 100 раз фон в спектре кадра, не изменяя величину полезного сцинтилляционного сигнала, так как длительность его меньше времени длительности кадра. Это позволяет не только регистрировать отдельные сцинтилляционные сигналы инородных частиц вещества в отдельных кадрах, но и обнаружить молекулярное спектральное излучение плазмы и отдельные молекулярные полосы в спектрах микронавесок. На Фиг. 1 в спектрах видны сцинтилляционные сигналы различных химических элементов, в том числе и небольшой сцинтилляционный I аналитический сигнал спектральной линии золота (267,596 нм) (см. Фиг. 1в). При этом явно наблюдается наложение на эту линию фоновой молекулярной полосы излучаемой плазмой, искажающей сигнал золота. Обычно рекомендуется определять местонахождения фона по минимальному сигналу фона на выбранном участке спектра (см. на Фиг. 1, эти места отмечены снизу спектра кругляшками), а местоположение аналитической линии определять по максимальному сигналу на выбранном участке спектра (см. на Фиг. 1 - эти места в спектрах отмечены сверху треугольниками). Из-за различия способа нахождения сигнала фона Iф (по минимуму) и сигнала аналитической линии определяемого элемента Iэл.л (по максимуму) могут наблюдаться существенные искажения исследований при малых содержаний элементов в веществе. Для более правильного отыскания фона предлагается выбирать участок спектра не по минимальной величине сигнала на выбранном участке, а по максимальному сигналу фона на выбранном участке спектра так, чтобы величина фона была близка к величине фона, находящегося под аналитической линией. При этом величину фона на выбранном участке спектра находят и рассчитывают так же, как величину аналитического сигнала спектральной линии определяемого химического элемента по максимальному значению аналитического сигнала на выбранном участке спектра. Выполнение этих условий позволяет правильно учитывать молекулярный фон под аналитической линией элемента как в случае наложения молекулярной полосы на линию, так и без нее. При этом в рассматриваемом случае правильно в качестве фона выбрать рядом с аналитической линией элемента молекулярную полосу, подобную молекулярной полосе, находящейся под аналитической линией. Проведенные исследования показывают, что молекулярная структура фона в спектрах исследуемых веществ зависит от химического состава исследуемых веществ. На Фиг. 2 представлены покадровые спектры плазмы угольной 3-полюсной дуги без введения в нее вещества (см. фиг. 2а, б) и при введении в нее порошка кварца (см. в, г). В случае угольной дуги характерная структура молекулярного фона практически не наблюдается, а при введении кварца в плазму явно возрастает величина фона плазмы и проявляется характерная молекулярная структура фона в спектрах зарегистрированных кадров, при этом величина фона изменяется от кадра к кадру, т.е. зависит от номера кадра. Это требует покадрового учета фона, что повышает правильность и точность исследований. Подобная характерная структуре фона, наблюдающаяся и на Фиг. 1. Покадровый учет фона позволяет надежней обнаружить наложение молекулярных полос на аналитические спектральные линии и правильно выбрать местоположения фона и его величину. В некоторых случаях найти фон равный фону под аналитической линией сложно, в этом случае можно использовать экспериментальный коэффициент, на который умножают выбранный фон, чтобы он был более близким к фону расположенному под аналитической линией определяемого элемента (как это делается в случае при учете наложения спектральных линий различных элементов друг на друга). После нахождения величины фона и величины аналитического сигнала аналитической спектральной линии определяемого элемента проводят покадровый расчет величины интенсивности аналитического спектрального сигнала определяемого элемента с учетом фона 1к.эл.=Iэл,л-Iф. Исследования показали, что правильность и точность исследований существенно зависит не только от величины найденного фона в кадре, но и от флуктуации покадрового фонового излучения. Для обнаружения этих флуктуаций необходимо провести покадровую съемку спектров плазмы без введения в нее вещества, съемку спектров с введением в плазму «холостых проб» и съемку «спектров» фона электронной схемы спектрометра без горения плазмы. На Фиг. 3а представлен вид покадровых спектров фона плазмы без введения в нее вещества, зарегистрированных на трех ПЗС-линейках. В случае осуществления регистрации сигналов на различных линейках величина фоновых флуктуаций примерно одинакова и составляет величину меньшую 10 делений шкалы спектрометра. На Фиг. 3(б, в) показана более детальная структура этого фона в области длин волн от 267 нм до 268 нм в двух разных кадрах. Величина сигналов в этих спектрах изменяется хаотично (непредсказуемо), не наблюдается связь флуктуаций и с величиной самого молекулярного фона, при этом четко наблюдается разброс (флуктуации) сигналов фона с величиной меньшей 10 делений шкалы спектрометра. С целью понимания природы (происхождения) этих флуктуаций были проведены эксперименты, при которых световой поток, исходящий из плазмы, ослаблялся нейтральным ослабителем (сеткой). На Фиг. 4 приведены спектры плазмы, зарегистрированные с помощью 3 ПЗС-линеек, без ослабления потока (а) и при его ослаблении (б). В случае ослабления потока величина интенсивности молекулярного фона и спектральных линий элементов снижаются в три раза, а флуктуации фона остаются практически не изменяемыми (см. средний спектр - флуктуации), т.е. регистрируемые флуктуации не связаны с плазмой источника возбуждения спектров. На Фиг. 5 представлены спектры фоновых сигналов только электронной схемы спектрометра, которые были получены без горения плазмы, зарегистрированные с помощью 6 ПЗС-линеек в диапазоне длин волн от 240 нм до 560 нм. Наблюдается характерный вид фоновых спектральных сигналов, одинаковый для всех ПЗС-линеек, максимальная величина сигналов в спектрах изменяется от -5 до +5 делений шкалы спектрометра с максимальным разбросом сигналов в 10 дел. При этом изменения сигналов фона носит случайный характер. Сравнение детальной структуры флуктуаций покадровых сигналов, полученных при съемке спектра плазмы дуги без введения в нее вещества (см. Фиг. 3б, в), со структурой сигналов фона электронной схемы спектрометра, которая представлена на Фиг. 6, позволяет считать, что по природе происхождения и по характеру флуктуаций сигналов близки. Аналитические сигналы фона электронной схемы спектрометра имеют значительную величину и могут существенно изменять (искажать) результаты исследования и изменять вид градуировочных графиков при определении малых содержаний элементов в веществе. С целью повышения правильности, точности и чувствительности интегрально-сцинтилляционных исследований предлагается после расчета величины интенсивности сигнала аналитической линии определяемого элемента с учетом фона, определить по измерительной шкале спектрометра максимальную величину разброса флуктуаций фона («пороговый сигнал») Iпор.сиг. путем наблюдения изменений величин покадровых фоновых аналитических сигналов, зарегистрированных в кадрах без горения плазмы, с введения вещества в плазму и без его введения, при этом величину «порогового сигнала» выбирают больше максимального значения разброса флуктуаций фона по рассмотренным покадровым спектрам. Величина «порогового сигнала» фона Iпор.сиг зависит от используемой конструкции электронной схемы спектрометра. Поэтому для уменьшения влияния флуктуаций фона на результат исследования необходимо снижать шумы электронной схемы спектрометра, например, за счет выбора светочувствительных элементов и их охлаждения. Величина «порогового сигнала» Iпор.сиг зависит от используемой конструкции электронной схемы спектрометра. По этому для уменьшения влияния флуктуаций фона на результат исследования необходимо снижать шумы электронной схемы спектрометра, например, за счет выбора светочувствительных элементов и их охлаждения, В нашем случае, величина «порогового сигнала» оказалась Iпор.сиг.=10 усл. ед. шкалы спектрометра. Величина «порогового сигнала» практически не меняется при длительной работе спектрометра. После определения «порогового сигнала» осуществляют покадровую сортировку аналитических сигналов образцов сравнения, в процессе покадровой сортировки из величины аналитического сигнала определяемого химического элемента с учетом фона вычитают выбранную величину «порогового сигнала» Iк.эл.ф.=Iк.эл.-Iпор.сиг, далее полученную разность используют в качестве основного аналитического сигнала определяемого элемента. Результат процесса сортировки аналитических сигналов различных химических элементов при использовании предлагаемого способа и способа, используемого в прототипе, при исследовании искусственного стандартного образца «Гранит» №2, представлен на «временных покадровых развертках» (см. Фиг. 7 и 8). На этих фигурах приведены зависимости величин интенсивностей аналитических спектральных сигналов различных химических элементов (Iк.эл.ф. и Iк.эл) от времени попадания частиц, содержащих определяемый элемент, в плазму t (или от номера № зарегистрированного спектрального кадра). В случае предлагаемого способа (см. Фиг. 7) по сравнению с прототипом (см. Фиг. 8) величина полезных аналитических сигналов, за счет более правильного нахождения местоположения фона и учета флуктуаций фона, уменьшается, при этом число полезных аналитических сигналов (больших нуля) существенно снижается, сигналы меньшие нуля при расчетах не используется. После покадровой сортировки сигналов осуществляют расчет суммарных интенсивностей аналитических линии определяемых элементов с учетом всех микронавесок исследуемого образца сравнения.. После расчета суммарных интенсивностей спектральных линий элемента Iэл.об.ср=Σ(Iк.эл.ф.об.ср.) в исследуемых образцах сравнения осуществляют построение, градуировочных графиков химических элементов. В силу детального учета фона и его флуктуаций при расчете Iэл.об.ср оказалось возможным градуировочные графики строить в простых координатах, по оси абсцисс откладывают содержания химического элемента в образцах сравнения (Сэл.об.ср,), а по оси ординат суммарную величину аналитического сигнала спектральной линии определяемого элемента с учетом величины фона и его флуктуаций (Iэл.об.ср,) (см. Фиг. 9, 10). За счет тщательного, правильного учета фона и его флуктуаций, градуировочные графики химических элементов исходят из начала координат виде прямой линии, наклон которо