Офсетная тороидально-параболическая зеркальная антенна (варианты)

Иллюстрации

Показать всеИзобретение предназначено для использования в составе радиотехнических устройств для телевидения, радиовещания и радиосвязи через искусственные спутники Земли, находящиеся на геостационарной орбите, в сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн. Антенна состоит из основного зеркала (рефлектора) в виде проводящей поверхности, образованной вращением несимметричной ветви параболы вокруг оси, перпендикулярной фокальной оси параболы, вспомогательного зеркала (контррефлектора) в виде проводящей поверхности, образованной вращением ветви гиперболы, первый фокус которой совпадает с фокусом параболы, вокруг оси, совпадающей с осью вращения параболы, и системы облучателей, расположенных на дуге окружности, образованной вторыми фокусами гиперболы. При этом контррефлектор образован вращением ветви гиперболы, выпуклой в сторону от параболы. В первом варианте антенны рефлектор и дуга облучателей расположены по разные стороны от контррефлектора, во втором варианте антенны дуга облучателей и контррефлектор расположены по разные стороны от рефлектора. Частным случаем второго варианта является антенна, в которой вращаемые ветви параболы и гиперболы пересекаются, а рефлектор и контррефлектор образуют единое целое. В первом и втором вариантах антенны вращаемая ветвь гиперболы может быть вырождена в прямую. Технический результат изобретения - снижение кросс-поляризационного излучения при одновременном увеличении шумовой добротности системы. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Реферат

Изобретение предназначено для использования в составе радиотехнических устройств для телевидения, радиовещания и радиосвязи через искусственные спутники Земли (ИСЗ), находящиеся на геостационарной орбите (ГСО), в сантиметровом и миллиметровом диапазонах волн.

Известны [1] многолучевые тороидально-параболические антенны, состоящие из одного зеркала (рефлектора) в виде проводящей поверхности, образованной вращением ветви параболы вокруг оси, перпендикулярной ее фокальной оси, и системы облучателей, расположенных на дуге окружности. Данные антенны позволяют формировать веерную диаграмму направленности (ДН) для одновременной радиосвязи с несколькими ИСЗ на ГСО.

При использовании для формирования поверхности рефлектора симметричной ветви параболы дуга облучателей затеняет раскрыв зеркала, снижая коэффициент использования площади. Кроме того, в этом случае имеет место реакция облучателя на зеркало, вызванная попаданием отраженного от рефлектора поля обратно в облучатель. Данные недостатки преодолеваются в офсетных антеннах при формировании поверхности рефлектора с помощью несимметричной ветви параболы. Однако в этом случае, как известно [2], существенно возрастает уровень кроссполяризационного излучения.

Однолучевые офсетные антенны с минимальным уровнем кроссполяризации реализуются по двухзеркальным схемам [3, 4]. Известны однолучевые и многолучевые антенны [1] с основным зеркалом (рефлектором) в виде проводящей поверхности, образованной вращением ветви параболы, и вспомогательным зеркалом (контррефлектором) в виде проводящей поверхности, образованной вращением ветви гиперболы или эллипса. Отличительной особенностью этих антенн является то, что используется ветвь гиперболы, выпуклая в сторону рефлектора.

Известны однолучевые антенны [5] с основным зеркалом (рефлектором) в виде проводящей поверхности, образованной вращением ветви параболы, и вспомогательным зеркалом (контррефлектором) в виде проводящей поверхности, образованной вращением ветви гиперболы, выпуклой в сторону от рефлектора. Данные антенны обладают низким уровнем кроссполяризации, а также благодаря большому размеру контррефлектора и размещению облучателей - низкой шумовой температурой, позволяющей обеспечить высокую шумовую добротность приемной системы [6, 7].

Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение кроссполяризационного излучения в многолучевой офсетной антенне при одновременном увеличении шумовой добротности системы.

Для этого предлагается офсетная тороидально-параболическая зеркальная антенна. Она состоит из основного зеркала (рефлектора) в виде проводящей поверхности, образованной вращением несимметричной ветви параболы вокруг оси, перпендикулярной фокальной оси параболы, вспомогательного зеркала (контррефлектора) в виде проводящей поверхности, образованной вращением ветви гиперболы, первый фокус которой совпадает с фокусом параболы, вокруг оси, совпадающей с осью вращения параболы, и системы облучателей, расположенных на дуге окружности, образованной вторыми фокусами гиперболы. При этом контррефлектор образован вращением ветви гиперболы, выпуклой в сторону от параболы. В первом варианте антенны рефлектор и дуга облучателей расположены по разные стороны от контррефлектора, во втором варианте антенны дуга облучателей и контррефлектор расположены по разные стороны от рефлектора. Частным случаем второго варианта является антенна, в которой вращаемые ветви параболы и гиперболы пересекаются, а рефлектор и контррефлектор образуют единое целое. И в первом, и во втором вариантах антенны вращаемая ветвь гиперболы может быть вырождена в прямую.

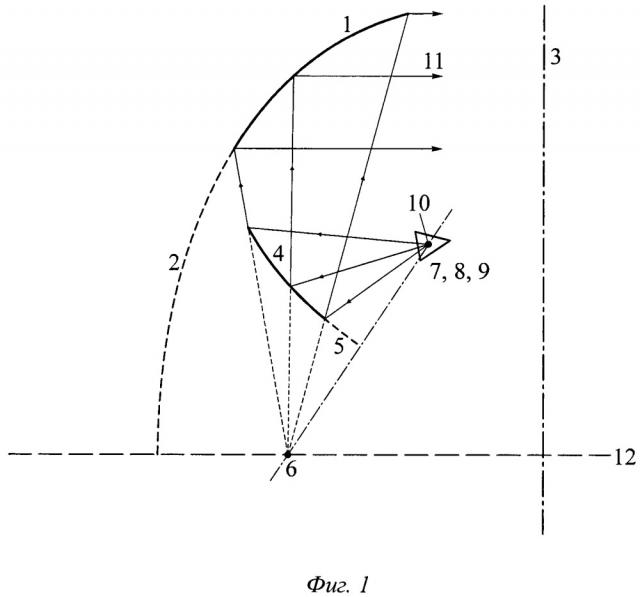

Изобретение поясняется чертежами:

- фиг. 1 - первый вариант офсетной тороидально-параболической зеркальной антенны (сечение поперечной плоскостью, перпендикулярной оси вращения);

- фиг. 2 - первый вариант офсетной тороидально-параболической зеркальной антенны (проекция антенны на продольную плоскость, образованную фокальной осью параболы при ее вращении);

- фиг. 3 - второй вариант офсетной тороидально-параболической зеркальной антенны (сечение поперечной плоскостью, перпендикулярной оси вращения);

- фиг. 4 - второй вариант офсетной тороидально-параболической зеркальной антенны (проекция антенны на продольную плоскость, образованную фокальной осью параболы при ее вращении);

- фиг. 5 - второй вариант офсетной тороидально-параболической зеркальной антенны, в которой вращаемые ветви параболы и гиперболы пересекаются (сечение поперечной плоскостью, перпендикулярной оси вращения).

Офсетная тороидально-параболическая зеркальная антенна (фиг. 1-5) содержит основное зеркало (рефлектор) 1 в виде проводящей поверхности, образованной вращением несимметричной ветви параболы 2 вокруг оси 3, перпендикулярной фокальной оси параболы 12, вспомогательного зеркала (контррефлектора) 4 в виде проводящей поверхности, образованной вращением ветви гиперболы 5, первый фокус которой совпадает с фокусом параболы 6, вокруг оси, совпадающей с осью 3 вращения параболы, и системы облучателей 7, 8, 9, расположенных на дуге окружности 10, образованной вторыми фокусами гиперболы.

Принцип работы офсетной тороидально-параболической зеркальной антенны (фиг. 1 и 3) в приближении геометрической оптики иллюстрируется лучами 11 и 13. В силу оптических свойств гиперболы лучи, исходящие из облучателя, находящегося во втором фокусе гиперболы, после отражения будут казаться исходящими из первого фокуса гиперболы 6. Поскольку данный фокус совмещен с фокусом параболы, то в силу оптических свойств последней после отражения от нее все лучи будут параллельны фокальной оси 12. За счет этого формируется синфазное поле в раскрыве антенны, обеспечивающее остронаправленное излучение.

Цель изобретения достигается за счет использования выпуклой в сторону от рефлектора ветви гиперболы совместно с расположением облучателей и рефлектора по разные стороны от контррефлектора - для первого варианта антенны (фиг. 1), либо с расположением контррефлектора и облучателей по разные стороны от рефлектора - для второго варианта антенны (фиг. 3, 5). Для таких взаимных расположений рефлектора, контррефлектора и облучателя в случае однолучевой антенны эффект снижения кроссполяризации установлен [4, 5]. При этом для каждого отдельного облучателя многолучевая антенна эквивалентна соответствующей ей однолучевой антенне.

Снижение шумовой температуры и, как следствие, повышение шумовой добротности в предлагаемой антенне достигается за счет контррефлектора, который имеет достаточно большие размеры и выполняет роль некоторого экрана, препятствуя попадание шумов земной поверхности в облучатель. Поскольку шумы земной поверхности обычно существенно выше шумов атмосферы [8], описанное экранирование приводит к достижению технического результата изобретения. При этом наибольшее экранирование достигается во частном случае второго варианта предлагаемой антенны, где вращаемые ветви параболы и гиперболы пересекаются, а рефлектор и контррефлектор образуют единое целое.

Поскольку в предлагаемых вариантах антенны вращаемая ветвь гиперболы имеет достаточно большой эксцентриситет, то гипербола с небольшой погрешностью может быть заменена прямой линией, эксцентриситет которой равен бесконечности [9].

ЛИТЕРАТУРА

1. Сомов A.M., Кабетов Р.В. Проектирование антенно-фидерных устройств: Учебное пособие для вузов. / Под ред. профессора A.M. Сомова. - М.: Горячая линия-Телеком, 2015. - 500 с.: ил.

2. Фролов О.П., Вальд В.П. Зеркальные антенны для земных станций спутниковой связи. - М.: Горячая линия-Телеком, 2008. - 496 с.: ил.

3. Коган Б.М. О поляризационных характеристиках зеркальных антенн. / Журнал радиоэлектроники, №9, 1999: [Электронный ресурс]. URL: http://jre.cplire.ru/win/sep99/2/text.html.

4. Dragone С. First-order correction of aberrations in Cassegrainian and Gregorian antennas. // IEEE Trans, on AP, 1983. V. AP-31. №5. - pp. 764-775.

5. Dragone C. Multibeam antenna arrangement with minimal astigmatism and coma. US Patent №4503435, 1985.

6. Jones S.R., Kelleher K.S. A new low noise, high gain antenna // IRE Internat. Convent. Rec, 1963, V.11. - pp. 11-17.

7. Бахрах Л.Д. Многозеркальные антенны. / Современные проблемы антенно-волноводной техники. Под ред. А.А. Пистолькорса. - М.: Наука, 1967.

8. Сомов A.M. Метод фрагментации для расчета шумовой температуры антенн. - М.: Горячая линия-Телеком, 2008. - 208 с.: ил.

9. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров: Пер. с англ., под общ. ред. И.Г. Абрамовича. - М.: Наука, 1974. - 832 с.: ил.

1. Офсетная тороидально-параболическая зеркальная антенна, состоящая из основного зеркала (рефлектора) в виде проводящей поверхности, образованной вращением несимметричной ветви параболы вокруг оси, перпендикулярной фокальной оси параболы, вспомогательного зеркала (контррефлектора) в виде проводящей поверхности, образованной вращением ветви гиперболы, первый фокус которой совпадает с фокусом параболы, вокруг оси, совпадающей с осью вращения параболы, и системы облучателей, расположенных на дуге окружности, образованной вторыми фокусами гиперболы, отличающаяся тем, что контррефлектор образован вращением ветви гиперболы, выпуклой в сторону от параболы, а рефлектор и дуга облучателей расположены по разные стороны от контррефлектора.

2. Офсетная тороидально-параболическая зеркальная антенна по п. 1, отличающаяся тем, что образующие рефлектор и контррефлектор ветви параболы и гиперболы пересекаются.

3. Офсетная тороидально-параболическая зеркальная антенна, состоящая из основного зеркала (рефлектора) в виде проводящей поверхности, образованной вращением несимметричной ветви параболы вокруг оси, перпендикулярной фокальной оси параболы, вспомогательного зеркала (контррефлектора) в виде проводящей поверхности, образованной вращением ветви гиперболы, первый фокус которой совпадает с фокусом параболы, вокруг оси, совпадающей с осью вращения параболы, и системы облучателей, расположенных на дуге окружности, образованной вторыми фокусами гиперболы, отличающаяся тем, что контррефлектор образован вращением ветви гиперболы, выпуклой в сторону от параболы, а дуга облучателей и контррефлектор расположены по разные стороны от рефлектора.

4. Офсетная тороидально-параболическая зеркальная антенна по п. 3, отличающаяся тем, что образующие рефлектор и контррефлектор ветви параболы и гиперболы пересекаются.