Приводной механизм антенны

Иллюстрации

Показать всеРеферат

СК. р,-р,,... I " r;

ОПИСАН

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

301749

C0l03 Яоеетскиа

Социалистические

Ресоублии

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 21Л1.1969 (Pk 1306062/26-9) с присоединением заявки №

Приоритет

Опубликовано 21.1Ч.1971. Бюллетень № !4

Дата опубликования описания 1О.Ч1.1971

МПК Н 01q 1/12

Котеитет Il0 делает изобретений и открытиИ ори Совете Ииниотрае

СССР

УДК 621.396.677 (088.8) Авторы изобретения Е. Д. Рейфе, Л. Б. Ганзбург, Е. Э. Шит, М. С. Домешек и В. А. Шашкин

Заявитель

ПРИВОДНОЙ МЕХАНИЗМ АНТЕННЫ

Изобретение относится к области радиолокационной техники, в частности к механическим устройствам, предназначенным для привода сканирующих антенн радиолокаторов.

Известны приводные механизмы, снабженные станиной, внутри которой установлены электродвигатель с редуктором, содержащим зубчатые шестерни и сателлит.

Однако известные устройства не обладают достаточной надежностью, кроме того, необходимо обеспечивать его плавный запуск.

С целью повышения надежности работы в предлагаемом механизме между зубьями главных шестерен или между зубцами венцов сателлита размещены токопроводящие стержни, образующие «беличье колесо», а между венцами сателлита расположена катушка возбуждения.

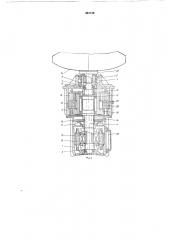

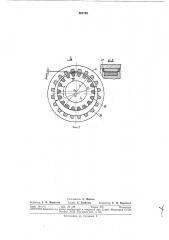

На фиг. 1 дан общий вид предлагаемого приводного механизма антенны; на фиг. 2— схема зубцовых зон одной ступени.

Приводной механизм состоит из корпусов 1 и 2 и фланца 8, внутри которых расположен электродвигатель и редуктор, а также ведущий вал 4 на подшипниках 5 и б. Подшипник 5 установлен в корпусе 1, подшипник б— внутри ведомого вала 7, расположенного в двух подшипниках 8 и 9.

На ведущем полом валу 4 привода закреплены ротор 10 электродвигателя, крыльчатка

l1, защитный диск 12 и балансиры 18 и 14.

В корпусе 1 расположен статор 15 электродвигателя.

Сателлит 1б установлен на подшипниках 17, 5 оси которых смещены эксцентрично относительно оси подшипников 5 и б.

Корпус 2 выполнен совместно с неподвижным главным зубчатым колесом, в котором расположен внутренний зуб. Неподвижное

1О главное зубчатое колесо взаимодействует с левым зубчатым венцом сателлита 1б, правый зубчатый венец которого взаимодействует с подвижным главным зубчатым колесом 18, закрепленном на фланце ведомого вала 7.

Между окружностями выступов главных колес и венцов сателлита в любом положении имеется радиальный зазор. Для создания магнитного потока, обеспечивающего взаимодей20 ствие (бесконтактное сцепление) колес, в корпусе 2 при помощи вкладыша 19 закреплена катушка возбуждения 20, провода от которой выходят через втулку 21 для подсоединения их к контактной колодке 22, через последнюю

25 осуществляется подключение к электрической сети статора электродвигателя 15.

На ведомом валу 7 закреплена опора антенны 28, на которой устанавливается антенна

24, Ведущий и ведомый валы 4 и 7 выполне30 ны полыми с отверстиями для прохода фиде301749 ров, идущих от облучателя антенны к приемопередатчикам.

Впадины между зубцами сателлита 16 (см. фиг. 1) заполнены эпоксидной смолой 26 (см. фиг. 2), в результате чего снижается шум, образующийся от возможного завихрения воздуха.

Впадины между зубцами неподвижного и подвижного главных колес 18 (см. фиг. 1) заполнены немагнитными стержнями 26 (см. фиг. 2) из токопроводящего материала (например, из алюминия) и с обеих сторон соединены двумя кольцами 27 из того же материала. Соединение может быть выполнено сварным.

Алюминиевые стержни и кольца образуют

«беличью» клетку, обуславливающую плавный запуск привода.

При запуске привода на катушку возбуждения 20 редуктора подается пусковое напряжение (в полтора — два раза больше номинального), затем включается электродвигатель, при этом вследствие большого момента инерции антенной системы величина синхронного момента сцепления зубчатых колес оказывается недостаточной, и зубчатые колеса начинают вращаться со сколь>кением.

В результате пересечения зубьями венцов сателлита 16 в стержнях индуктируется электрический ток, и возникает асинхронный момент вращения, обеспечивающий постепенное увеличение скорости выходного вала привода до значения, близкого к номинальной скорости (80 — 95%, от номинальной).

Таким образом, плавное увеличение скорости вращения антенны при пуске достигается путем постепенного сцепления элементов редуктора, что предохраняет последний от поломок, так как нагрузка на его элементы приlO лагается не толчком, а плавно.

При выключении привода (отключении электродвигателя и катушки возбуждения) электромагнитное поле, обеспечивающее сцепление колес исчезает, колеса расцепляются, и при15 вод предохраняется от поломок, вызываемых большим моментом инерции антенны.

Предмет изобретения

20 Приводной механизм антенны радиолокационной станции, содержащий станину, внутри которой расположены электродвигатель и редуктор, снабженный зубчатыми шестернями и сателлитом, отличающийся тем, что, с целью

25 повышения надежности работы механизма, между зубьями главных шестерен или между зубцами венцов сателлита размещены токопроводящие стержни, образующие «беличье колесо», а между венцами сателлита располоЗо жена катушка возбу>кдения.

301749

37

4ас 2

Составитель А. Мерман

Редактор T. И. Морозова Техред Е. Борисова Корректор Е. Н, Мнроиона

Заказ 1411/11 Изд. № 629 Тираж 473 Подписное

ЦНК1гПР1 Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Ж-35, Раугнская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2