Электромеханический преобразователь

Иллюстрации

Показать всеРеферат

О П И CA Н-И-Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ п 444253

Союз Советских

Социалистических

Реснублик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 24.07.72 (21) 1816785/24-7 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 25.09.74. Бюллетень № 35

Дата опубликования описания 01.04.75 (51) М. Кл. Н Olf 7/14

Н 01!1 53/06

Государствеииык комитет

Совета Министров CCCP по делам изобретений н открытий (53) УДК 621.318.56 (088.8) (72) Авторы изобретения

С. С. Сазыкин и С. А. Франкштейн (71) Заявитель (54) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Известны электромеханические преобразователи с уравновешенным якорем, поляризованные постоянным магнитом и имеющие обмотки управления, обхватывающие якорь.

Такие преобразователи имеют значительную электрическую постоянную времени катушек.

Преобразователи с обмотками на магнитопроводах требуют вдвое большей мощности управления по сравнению с преобразователями с обмотками на якоре. Кроме того, у этих конструкций преобразователей велика индуктивная связь между катушками управления.

Указанные преобразователи имеют якорь, вдоль которого проходит либо поляризующий, либо управляющий поток, поэтому необходимо делать якорь ферромагнитным и с достаточным поперечным сечением.

Это приводит так же к увеличению инерционности якоря и к снижению быстродействия устройства в целом.

Цель изобретения — увеличить быстродействие и уменьшить необходимую мощность управления.

Это достигается тем, что магнитопроводы преобразователя соединены посредине постоянным магнитом так, что каждый его полюс прилегает только к одному магнитопроводу, торцовые поверхности которых. образуют две пары рабочих воздушных зазоров с магнитопроводящими пластинами на концах якоря.

Ось последнего лежит в одной плоскости с осью постоянного магнита и по крайней мере по одну сторону от этой плоскости. В магни5 топроводах выполнены делящие их поперечное сечение на части сквозные пазы, в которые уложена обмотка управления, обхватывающая части обоих магнитопроводов.

Для обеспечения возможности дифферен10 циального управления другая обмотка располагается в пазах магннтопровода симметрично первой.

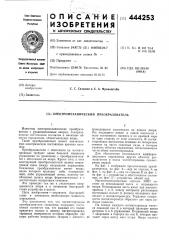

На фиг. 1 изображен предлагаемый преобразователь; на фиг. 2 — вид по стрелке А на

15 фиг. 1; на фиг. 3 — вид по стрелке Б на фиг. 1; на фиг. 4 — устройство в обесточенном состоянии; на фиг. 5 — устройство, общий вид.

Магнитоэлектрическая система ЭМП состоит из неподвижной части и подвижного

20 якоря. Неподвижная часть имеет два магнитопровода и 2, между которыми расположен постоянный магнит 3, полюса последнего прилегают к магнитопроводам. Торцовые поверхности магнитопровода образуют две пары ра25 бочих полюсов.

На концах каждого магнитопровода имеется сквозной паз 4, в который проходят витки катушек 5 и 6 управления. Подвижный якорь

7 закреплен в корпусе на оси 8, которая проЗ0 ходит через центр масс якоря. Якорь состоит

444253 из магнитопроводов 9 и 10, связанных немагнитопроводящей частью 11, которая (при обеспечении достаточной жесткости якорю) максимально облегчена.

Магнитопроводы 9 и 10 якоря находятся под полюсами неподвижных магнптопроводов

1 и 2. Между полюсами магнитопроводов и соответствующими магнитопроводами якоря имеются рабочие воздушные зазоры h> и бг.

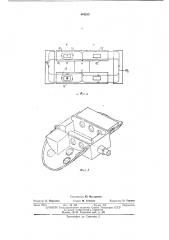

Одна из возможных конструкций якоря приведена на фиг. 5, где несущая часть якоря выполнена в виде тонкостенной, легкой, но жесткой полтрубы, из титанового сплава, которая имеет дополнительные отверстия облегчения.

Магнитопроводы 2 якоря имеют рациональную для проведения потока форму с максимальным сечением в продольной плоскости якоря. Кроме того, в предлагаемой конструкции длина якоря не имеет никакой связи с размерами катушек управления. Все это обеспечивает существенное снижение инерционности якоря.

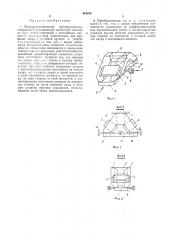

Предлагаемый ЭМП при двухпозиционной настройке с преобладанием одного из крайних положений работает следующим образом.

Якорь в обесточенном состоянии обмоток управления отклоняется, например, к полюсам

В (см. фиг. 2), при этом зазор h< будет меньше зазора 6>. Схематично это положение изображено на фиг. 4, где стрелками Фь Ф, Ф, 1

Ф9, Ф, Cz показаны путем прохождения магнитного потока постоянного магнита через неподвижные магнитопроводы 1 и 2 и магнитопроводы 9 и 10 якоря.

При этом положении якоря магнитный поток будет распределяться обратно пропорционально величинам воздушных зазоров, ". е.

Ф будет больше В, и якорь будет находиться в исходном фиксированном положении под действием суммарного момента, опредсляемого указанными потоками.

При подаче сигнала управления в катушку, расположенную на стороне В (направление тока в катушке указано знаками), магнигный поток управления Ф, локально замыкается вокруг пазов неподвижных магнитопр оводов зоны В, как показано пунктирными линиями.

При указанной полярности управляющего тока перемычки 12 будут находиться в состоянии насыщения и поток постоянного магнита по перемычкам 12 не сможет проходить через якорь. В перемычках 13 встречный поток, созданный обмоткой управления, будет вытеснять поток постоянного магнита из зоны В.

В результате магнитный поток постоянного магнита будет перераспределяться из зоны В в зону Г, притяжение якоря к полюсам зоны

В будет ослабевать, а к полюсам зоны Г увеличиваться, и якорь перебросится во второе крайнее положение и будет находиться в нем до момента снятия управляющего сигнала, после чего вновь вернется в исходное положение, 10 вестным физическим законам одного знака, 15

25 Предлагаемый преобразователь не чувствителен к полярности управляющего си нала.

В предлагаемом прсооразователе нет магнитной связи между катушками. Это объясняется тем, что пульсирующий поток из зоны

В в зону Г и обратно ic». фиг. 4) при работе преобразователя не наводит противо-э.д.с. в обмотках.

В случае пульсации потока (D и Ф, вызванного током управления в зоне В, э.д.с. от потока Ф в обмотке в зоне Г наводится по иза э.д.с. от потока Ф вЂ” противоположного, поэтому суммарная э.д.с. обмотки зоны Г равна нулю. Таким образом, в предлагаемой конструкции обмотки магнитноразвязаны.

Короткие, локальные пути замыкания потоков управления и рабочих погоков в магнитной системе предлагаемого преобразователя повышают его быстродействие. Поток управления локально замкнут вокруг пазов магнитопроводов зоны B и Г, как в тороиде. Это также уменьшает потоки рассеяния управлгцощего потока. Рабочий поток локально замкнут магнитспроводом якоря.

В случае изменения сигнала управления меняются только местами участки насыщения с

i частками магнитно ненасыщенными в зонах

В и Г неподвижных магнитопроводов. Это повышает надежность преобразователя, так как в эксплуатации случается перепутывание электрической стыковки питающего блока и прибора.

Для обеспечения работоспособности преобразователя при больших перепадах температур необходимо организовать в нем низкоомную катушку управления при сохранении ее числа витков. В этом случае, не изменяя электрическую постоянную времени, можно в питающую линию включать балластное добавочное сопротивление из провода с малым температурным коэффициентом сопротивления (напримср, константан), что приводит к стабильным параметрам прибора при изменении температуры. Однако это будет приводить к увеличению размеров катушек управления из-за применения обмоточного провода большого сечения.

В известных преобразователях с катушкой на якоре это приводит к увеличению размеров якоря и ухудшению быстродействия. Конструкция предлагаемого преобразователя позволяет без увеличения инерционности якоря встраивать катушки управления необходимых размеров.

Кроме того, якорь преобразователя имеет совершенно свободную поверхность, не сопряженную с рабочими полюсами. В противоположность преобразователям с обмотками на якоре это обеспечивает удобство встраивания и стыковки предлагаемого преобразователя с элементами конструкции различных исполнительных механизмов.

444253

А

Фиг 1 п ю

Фиг 2

Bu b

7 Я сФиг 3

Пред м ет изобретения

1. Электромеханический преобразователь, содержащий неподвижную магнитную систему из двух магна;опроводов с постоянным магнитом, симметричный относительно оси вращения якорь с системой пружин и упоров, отличающийся тем, что, с целью увеличения быстродействия, снижения потребления энергии, повьш.ения надежности и увеличения темпер атурп ого диапазона работоспособности, указанные магнитопроводы соединены посредине постоянным магнитом так, что каждый его полюс прп.r.òà ò только к одному магни-опроводу, торы- ле поверхности которых образуют две пары рабочих воздушных зазоров с магнитопроводящими пластинами на концах якоря, ось когорого лежит в одной плоскости с осью постоянного магнита и, по крайней мере, по одну сторону от этой плоскости, в магнитопроводах выполнены делящие их поперечное сечение на части сквозные пазы, в которые уложена обмотка управления, обхватывающая части обоих магнитопроводов.

2, Преобразователь по п. 1, о тл и ч а ющийся тем, что, с целью обеспечения возможности управления по дифференциальной или двухканальной схеме, в магнитопроводах

5 уложена другая обмотка управления по другую сторону от плоскости, в которой лежат оси якоря и постоянного магнита.

444253

12 г фон ф

Составитель Ю. Макарычев

Корректор О. Тюрина

Редактор Л. Рародная

Техред М. Семенов

Заказ 700/! Изд. № 398 Тираж 760 Подписное

LII-1ИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2