Устройство для решения систем нелинейных алгебраических уравнений

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (б1) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 13.10.72. (21) 1839127/18-24 (51) М. Кл, G 06g 7/34 с присоединением заявки ¹ 18403б5/18-24

Государственный комитет

Совета Министров СССР оо делам изобретений и открытий (23) Приоритет—

Опубликовано 30.07.75. Бюллетень № 28

Дата опубликования описания 16.09.76 (53) УДК 681.333:51 (088.8) (72) Авторы изобретения

Б. В, Болотов и Н. Я. Искренко

Киевский ордена Ленина политехнический институт им, 50-летия Великой Октябрьской социалистической- революции (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ.

НЕЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Предложенное аналоговое вычислительное устройство относится к вычислительной технике и автоматике, а также может быть использовано для решения задач в и-мерном векторном пространстве, в том числе задач линейной алгебры, линейного и нелинейного программирования, определения инвариантов для распознавания образов.

Решение указанных задач часто сводится к нахождению максимума (или минимума) линейной или нелинейной функций, зависящих от некоторых .переменных, на которые накладываются определенные ограничения. При этом в большинстве случаев точные значения действительных корней уравнений определить невозможно, так как коэффициенты при неизвестных в уравнениях часто являются приближенными числами. В связи с этим возникает задача определения значений корней систем линейных и нелинейных алгебраических уравнений более простыми техническими средствами. Такими средствами служат аналоговые вычислительные устройства.

Известны статические и астатические аналоговые вычислительные устройства для решения систем алгебраических уравнений. Однако они либо медленнодействующие, либо не ооладают необходимой устойчивостью.

Предложенное аналогое вычислительное устройство имеет преимущества статических и ееяд дl - -! хй .1ч-(RA5.

А Н И Е 479l24

2 астатических систем. Оно выполнено без применения электромеханических интегрирующих устройств и имеет высокое быстродействие.

Универсальным методом решения системы

5 линейных алгебраических уравнений является метод последовательного исключения неизвестных (метод Гаусса). Итерационный метод может с успехом использоваться для решения систем линейных алгебраических уравнений, 10 однако, при этом система уравнений должна оыть приведена к специальному виду. Метод решения систем линейных алгебраических уравнений, основанный на применении определителей (правило Крамера), продуктивный в

15 теоретическом отношении, весьма трудоемок при решении систем с тремя и большим количеством неизвестных и в вычислительной практике не нашел широкого применения. Многомерное пространство не реальное, оно являетзи ся математической абстракцией. Линейное лиоо нелинейное уравнение в двухмерном пространстве определяет соответственно прямую или кривую линию. Каждое линейное уравнение в трехмерном пространстве определяег

25 плоскость, а в и-мерном пространстве — гиперплоскость, которая делит и-мерное пространство на два полупространства. Точки гиперплоскости принадлежат обоим полупространствам.

30 Известно устройство для решения систем

479124

3 алгебраических уравнений, содержащее блок квазианалога для набора параметров решаемой системы, блоки перемещения, блок уравновешивания, блок накапливающих сумматоров. и блок управления.

Однако такое устройство имеет довольно сложную схему, кроме того, в процессе работы в нем возникают автоколебания. Анализ принципов, положенных в основу построения этого устройства, показал, что решение систем линейных и нелинейных алгебраических уравнений возможно обеспечить более простым устройством. Действительно, работа указанного устройства начинается с записи в накапливающие сумматоры начальных приближений определяемых переменных. На выходе блока квазианалога устанавливаются невязки решаемой системы, Линейная комбинация этих невязок представляет собой вектор градиента функции ошибки в точке начального приближения. Блок управления выдает команду полученных значений невязок в блоки формирования направлений спуска уравновешивающего контура. По вторым входам звеньев перемножения первого блока формирования направлений спуска подаются текущие значения невязок, а в звенья второго блока формирования направлений спуска — выходные напряжения блока уравновешивания. После установки направления спуска по команде с управляющего блока происходит замыкание входной цепи блока уравновешивания, представляющего собой операционный усилитель с большим коэффициентом усиления.

В результате переходного процесса отработки потенциальной нулевой точки на входе усилителя происходит спуск в направлении антиградиента ми нимизируемой функции, а в накапливающие сумматоры записывается новое приближение решения. По команде с блока управления разрывается цепь уравновешивающего контура и происходит запись в блоки формирования нового значения градиента функции ошибки в точке последующего приближения. Цикл работы устройства повторяется. Индикацией окончания процесса отыскания решения является равенство машинному нулю всех невязок на выходе блока квазианалога.

Цель изобретения — повышение устойчивости и упрощение устройства.

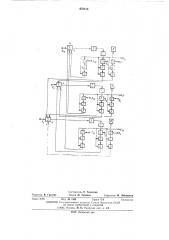

Для достижения этой цели предложенное устройство содержит т магнитных аналоговых запоминающих и регулирующих элементов, входы которых подключены через нульорганы к выходам соответствующих сумматоров, присоединенных первыми входами к входным клеммам, и множительные блоки.

Выход каждого из m магнитных аналоговых запоминающих и регулирующих элементов присоединен к одним из входов т групп из и последовательно включенных множительных блоков. Другие входы первых множительных блоков каждой группы подключены к соответствующим входным клеммам устройства, а

4 выходы и-х множительных блоков соединены с входами соответствующих сумматоров.

Структурная схема устройства приведена на чертеже.

5 Устройство содержит магнитный аналоговый запоминающий и регулирующий элемент

1, нуль-орган 2 с отключающим устройством, множительный блок 3, сумматор 4 и вольтметр 5. 0 Если решаемую систему нелинейных алгебраических уравнений, например, записать в виде

А,х" +С,z" +В,у "+,..., +Р,0 =R, А,х "+В2у" +С2г" +,..., +Р2ъ" =R2

Азх" +В,у "+C3z" +,, +Р "— R3

А х" +В у "+C,„z "+,..., +Ра: =R то при n=1 она превращается в систему ли. нейных уравненийА х+В,y+C>z+,..., +Р а— = R>

А2х+В2у+С2з+..... +Р2а=Л2

АЗХ+ВЗу+СЗ +,..., +Р3 = 3

25 А,„х+В,„@+C г+,..., +P ro=R

На входные клеммы устройства в виде соответственно пропорциональных по величине постоянных напряжений подаются коэффициенты при неизвестных системы А,, В,, С,,..., Р„

А2, В2, С2,, Р2, ..., Ат Вт, С,п, "y Рт и свободные члены системы Rl, R2 R3 ..., R .

С выхода элемента 1 в каждой группе из и последовательно включенных м|ножительных 5 блоков 3 в начале работы устройства на входы первых множительных блоков групп поступает некоторая произвольная величина напряжения в интервале непрерывных значений от

О до + и. Эти напряжения с помощью множи40 тельных блоков перемножаются с соответствующими коэффициентами при неизвестных системы и подаются на входы вторых множительных блоков групп и затем на входы последующих последовательно соединенных множи45 тельных блоков, с помощью которых осуществляется формирование нелинейности неизвестных системы х, у, z,..., в.

С выхода каждого и-ro множительного

50 блока напряжение поступает на вход соответствующего сумматора 4. Таким образом, на входы сумматоров подаются произведения коэффициентов при неизвестных системы на неизвестные, возведенные в соответствующую степень Aix, А2х",, А,„х", В у", В2у", В щ у у С1 ю С2з з ..., Сщ ...з Р11О Р2 з

Р о". Произведения коэффициентов при неизвестных системы на неизвестные, 60 возведенные в соответствующую степень, поступают с выходов и-х множительных блоков на входы сумматоров в виде соответственно пропорциональных по величине постоянных напряжений, причем выходы и-х множитель65 ных блоков и свободные члены системы вво479124

25

Зо

40 дятся на входы сумматоров напряжениями с противоположными знаками полярности.

Решение систем уравнений осуществляется самонастройкой предложенного устройства.

Магнитные аналоговые запоминающие и регулирующие элементы 1 в каждой группе выполнены с разным быстродействием, чем обеспечивается повышение запаса устойчивости устройства. На выходе элемента 1 с наибольшим быстродействием, например используемого в первой группе, нарастает напряжение, которое за относительно малый промежуток времени может увеличиться до максимального значения. Если напряжение на выходе элемента 1 не нарастает, то оно запоминается, а при достижении максимального значения напряжение сбрасывается до нулевого значения. Затем цикл нарастания напряжсчия на выходе элемента 1 повторяется. При этом напряжение увеличивается на выходе элемента 1, используемого во второй группе и выполненного с быстродействием, несколько меньшим (порядка 1 /О) по отношению к быстродействию элемента 1 в первой группе. Если при нарастании напряжений на выходе элементов 1 в первой и второй группе блоков напряжения на входе нуль-органов с отключающим устройством не уменьшатся до величины, меньшей порога их срабатывания, то напряжение на выходе элемента 1 во второй группе также может увеличиться до максимального значения и затем сброситься до нулевого значения. Затем цикл нарастания напряжения на его выходе повторяется. Таким образом может повышаться напряжение на выходе элементов 1 во всех группах блоков, в том числе и на выходе элемента 1 в последней группе, выполненного с быстродействием, несколько меньшим (порядка

1%) относительно быстродействия элемента 1 предпоследней группы.

Выход сумматора 4 в каждой группе коп6 тролируется нуль-органом 2 с отключающим устройством. Прн уменьшении напряжений на выходе всех сумм;поров до величины, меньшей порога срабатывания нуль-органов, нарастание напряжения на выходе элементов 1 во всех группах прекращается и самонастройка устройства заканчивается.

Напряжения на выходе всех элементов 1 запоминаются и поступают на выходные клеммы устройства, на которых неизвестные систем нелинейных алгебраических уравнений х, у, z,..., ж в виде соответственно пропорциональных по величине постоянных напряжений считываются с помощью вольтметров 5.

Перестройка предложенного устройства на решение систем линейных алгебраических уравнений осуществляется исключением из него вторых и последующих множительных блоков в группах.

Предмет изобретения

Устройство для решения систем нелиней. ных алгебраических уравнений, содержащее

m магнитных аналоговых запоминающих и регулирующих элементов, входы которых подключены через нуль-органы к выходам соответствующих сумматоров, присоединенных первыми входами к входным клеммам, и множительные блоки, отличающееся тем, что, с целью повышения запаса устойчивости и упрощения устройства, в нем выход каждого из т магнитных аналоговых запоминающих и регулирующих элементов присоединен к одним из входов m групп из и последовательно включенных множительных блоков, другие входы первых множительных блоков каждой группы подключены к соответствующим входным клеммам устройства, а выходы и-х множительных блоков соединены с входами соответствующих сумматоров.

Редактор И Грузова

Составитель Е. Тимохина

Техред М. Семенов

1(орректор М. Лейзерман

Заказ 3103 Изд. № 1680 Тираж 679 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР ло делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

МОТ, Загорский цех