Конденсаторный резонансный микрофон

Иллюстрации

Показать всеРеферат

X 4S564

Класс 21 а, 3

Р ! (1 а

3L3T0PCHOE СВИДЕТЕЛЬСТВО HA ИЗОБРЕТЕНИЕ л.-. и л.,,Г,",;1

ОПИСАНИЕ конденсаторного резонансного микрофона.

К авторскому свидетельству С. Г. Попруженко, заявленному 25 нюня 1935 года (спр. о перв. № 171800).

О выдаче авторского свидетельства опубликовано 31 августа 193б года.

Существуют нормально два типа конденсаторных микрофонов: 1) с твердой жесткой мембраной Венте и 2) с мягкой мембраной Риггера. В первом — подвижной конденсаторной обкладкой является мембрана из стали или дюралюминия толщиной в 0,01 — 0,05 мм; она сильно натянута и собственные колебания ее выше звуковых частот (выше 17000 герц); схема включения такого микрофона— низкочастотная. Во втором конденсаторном микрофоне с мягкой мембраной

Риггера мембраной служит тонкая алюминиевая фольга, расположенная за металлической решеткой, являющейся неподвижной обкладкой конденсатора.

Воздушный слой толщиной примерно в 2 мм между мембраной и дном коробки микрофона играет важную роль в качестве воздушной подушки при работе.

Схема включения в данном случае высокочастотная.

При изучении работы всякого микрофона и, в частности, конденсаторного, важно учитывать следующие коэфициенты:

1. Коэфициент изменения давления, представляющий отношение амплитуды звукового давления в месте расположения микрофона к амплитуде давления, воспринимаемого мембраной; этим -коэфициентом учитывается возможная деформация самим телом микрофона звукового поля около микрофона. l 2. Коэфициент подвижности мембраны, представляющий отношение амплитуды смещения мембраны или амплитуды скорости движения ее к амплитуде звукового давления, воспринимаемого мембраной.

3. Коэфициент электромеханического преобразования, являющийся отношением амплитуды э. д. с., возникающей в цепи микрофона, к амплитуде смещения или скорости движения мембраны.

4. Коэфициент схемы или отношение амплитуды переменного напряжения, подаваемого на сетку первой лампы усилителя, к амплитуде э. д. с. микрофона, как генератора, Для безупречной работы микрофона необходима неза висимость от частоты указанных выше коэфициентов. В этом отношении особенного внимания заслуживает коэфициент подвижности мембраны.

Надо иметь в виду следующее- 1) звуковая волна от любого звукового источника является суммой парциальных звуковых волн; тембр звука характеризуется, помимо основного тона, суммой обертонов, гармонических компонентов с определенными амплитудами, каждому звуку соответствует определенный комплекс частичных тонов; 2) микрофонная мембрана, в свою очередь, обладает своими собственными колебаниями определенных частот (у круглой, зажатой по краям, мембраны собственные частоты следующие: 1,00; 1,59; 2,14; 2,30; 2,65; 2,92;

3, 16; 3,50 и т. д.); 3) благодаря явлению резонанса в вынужденных колебаниях мембраны подчеркиваются те приходящие звуковые частоты, которые имеются среди собственных частот мембраны, и выявляются слабо или совсем не выявляются те, которые отсутствуют в мембране.

Для достижения независимости от частоты коэфициента подвижности мембраны конденсаторного микрофона конструкторы чаще шли вообще двумя путями. Первый путь можно охарактеризовать словами: боязнь резонанса и уход от него за пределы звуковых частот. Этим руководился Венте, давая мембране малую массу с большой упругостью и незначительным сопротивлением трению, благодаря чему преобладание сил упругости над инерцией мембраны и соколеблющейся массы делает микрофон Венте типичным микрофоном амплитудного действия и обусловливает очень высокую собственную частоту мембраны. Второй путь выбран Риггером в его конструкции, где мы видим как бы игнорирование резонанса и придвижение микрофона к скоростному типу (типу ленточного микрофона); его мембрана малой массы с малой упругостью с преобладанием сопротивления трению и низкой собственной частотой.

Предложение касается конденсаторного микрофона с использованием третьего пути, а именно использованием явления резонанса и созданием мембраны для конденсаторного микрофона, которая резонировала бы по возможности на все приходящие звуковые частоты.

В этом отношении уже предлагались ранее конденсаторные микрофоны с использованием ряда элементов, например, струн, настроенных на различные частоты колебаний.

Сущностью настоящего изобретения является конструктивная форма выполнения подобного конденсаторного микрофона со струнами, состоящая в том, что натянутые на соответствующую раму струны делятся на две неравных группы при посредстве надлежащей диагонали.

Предлагаемый микрофон представляет собой два слоя большого количества параллельно натянутых струн; эти слои изолированы друг от друга и являются двумя обкладками плоского конденсатора. Под влиянием приходящих звуковых волн струны резонируют, приходя в колебание и вызывая этим изменение емкости конденсаторного резонансного микрофона. В основу прибора положен принцип работы Кортиевого органа, действие которого объясняется явлением резонанса.

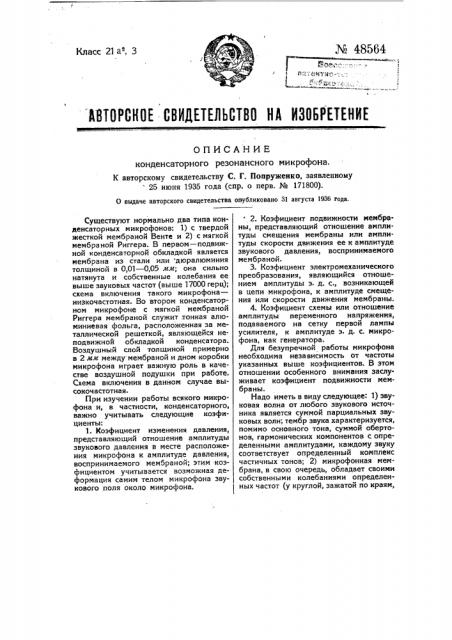

На чертеже фиг. 1 и 2 изображают рамы, на которые натягиваются струны; фиг. 3 — 5 — детали микрофона.

С лицевой стороны двух квадратных совершенно одинаковых деревянных (дубовых) рам, вдоль сторон АВ и CD, а также А В и C D, налажены и прикреплены латунные шины, изображенные на фиг. 3, и, как это видно из чертежа, имеющие выступ, играющий для струн роль кобылки.

Рамы снабжены диагональными перекладками КМ и Л Н (фиг. 1 и 2), вдоль которых закреплены латунные шины, имеющие по краевому. выступу, играющему, также роль кобылки для струн, протянутых параллельными рядами от стороны AB к стороне CD и от стороны А В к стороне C D ; на этой кобылке каждая струна делится на две неравные части.

С торцевой стороны рам вдоль сторон АВ и CD, а также А В и C D наложены и прикреплены латунные шины, снабженные загибом и изображенные на фиг. 4.

В загибе сделаны по числу струн тонкие прорезы через 2 5 мм друг от друга для пропуска струн, концы котоpblx припаиваются на торцевых пластин ках, загиб приобретает вид ряда зубцов, расположенных в плоскости лицевой стороны рамы.

Струны натягиваются по бифилярному способу; сдвоенная струна захватывается петлей за нечетный зубец торцевой шины АВ, а два ее конца пропускаются через соответствующие прорезы во второй торцевой шине CD, и под определенным одним и тем же для всех струн натяжением припаиваются к торцевой шине CD; так протягивается и закрепляется на раме сразу пара струн; следующая струна также бифилярно захва— 3 тывается четным зубцом у торцевой шины CD и концы ее, пропущенные через прорезы на торцевой шине АВ, припаиваются к этой шине. Таким образом, спаи каждой пары струн попеременно располагаются то на торцевой шине АВ, то на шине CD, находясь вдоль каждой шины на расстоянии 1 см друг от друга. Фиг. 5 изображает профильное расположение струны у сторон АВ и CD.

На диагональной кобылке, под углом в 45 к ней параллельно струнам, для

„точечного" зажима струн, делаются несколько вкось неглубокие прорезы (не перпендикулярно к кобылке). Та или другая струна, скажем пятая, слегка оттягивается B сторону и защемляется в прорез четвертой, шестая — в прорез пятой и т. д.; некоторое нарушение взаимного параллелизма струн не имеет существенного значения.

Струн на каждой раме предполагается натянуть по 288 под натяжением в 1 кг. Различие собственных частот определяется, главным образом, их длиной.

На борты рам укладывается электроизолирующая прокладка, после чего рамы складываются лицевыми сторонами друг к другу, так что А приходится на А, В на В и т. д. и скрепляются друг с другом. Сквозные отверстия а, b, с, d и а, b, с, d (фиг. 1 и 2) служат для пропуска через изолированные втулки скрепляющих рамы болтов.

Как указывалось выше, слой струн на одной раме является одной обкладкой конденсатора, слой струн на другой раме — другой обкладкой. К ним подводится через зажимы, помещенные на торцевых шинах АВ и А В, необходимое напряжение по существующим схемам включения конденсаторного микрофона.

Описанная конструкция представляет собой опытный образец конденсаторного резонансного микрофона, позволяющий вести испытания возможности применения резонансного принципа к конденсаторному микрофону. Несомненно, что в дальнейшем, в процессе работы по изучению акустических качеств прибора, выявится ряд дефектов и возникнет необходимость в тех или других коррекциях и дополнениях (например, в отношении демпфирования струн, способа их крепления и пр.).

Предмет изобретения.

Конденсаторный резонансный микрофон с настроенными струнами, отличающийся тем, что служащие мембраной параллельные струны, натянутые на прямоугольной раме, разделены диагональю рамы на неравные части для получения широкого диапазона настройки.