Прибор для видения на расстоянии при помощи фотоэлектрических токов

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Цо 5®() Класс 21 а, 32

ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

ОПИСАНИЕ прибора для видения на расстоянии при помощи фотоэлектрических токов.

К дополнительному пате;пу Б. А. Рчеулова (Рчеули), заявленному

4 мая 1923 года (заяв. свид. М 76744).

Основной патент на имя того же лица от 15 сентября 1924 года за М 3S03.

О выдаче дополнительного патента опубликовано ЗО апреля 192S года.

Действие дополнительного патента простирается до 15 сентября 1939 года.

Предла гаемый прибор представляет видоизменения приемника, описанного в основном патенте № 3803, и имеет целью усиление,, колебательных токов вследствие уве-, личения площади амальгамы чув-, 1 ствительного в фотоэлектрическом отношении вещества. Получение площади путем колеблющейся пружинки, состоящей из двух частей, расположенных во взаимо-перпендику- лярных плоскостях, остается преж- ним. Но вещество, находящееся на одном конце этой пружины, устраняется и заменяется легкой светоотражающей поверхностью. Само фотоэлектрическое вещество пред- ставляет собой большую площадь, 1 на которую от неоольшого зеркальца падает световой луч. Луч этот воспринимается зеркалом через, маленькую диафрагму, отверстие коей расположено перед зеркалом в месте получения изображения.

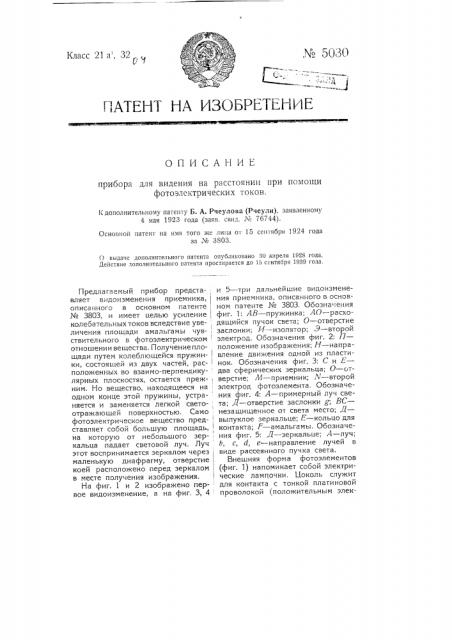

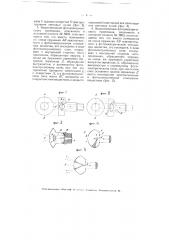

На фиг. 1 и 2 изображено пер- вое видоизменение, а на фиг. 3, 4 и 5 три дальнейшие видоизменения приемника, описанного в основном патенте № 3803. Обозначения фиг. 1: А — пружинка; АΠ— расходящийся пучок света; Π— отверстие заслонки; И вЂ” изолятор; Э вЂ” второй электрод. Обозначения фиг. 2: П— положение изображения; Н вЂ” направление движения одной из пластинок. Обозначения фиг. 3: С и Е— два сферических зеркальца; Π— отверстие; Л1 †приемн; Х вЂ втор электрод фотоэлемента. Обозначения фиг. 4; А — примерный луч света; Л вЂ” отверстие заслонки р ВС— незащищенное от света место; Д— выпуклое зеркальце; Š— кольцо для контакта; F — амальгамы. Обозначения фиг. 5: Д вЂ” зеркальце; А — луч;

b, с, d, е — направление лучей в виде рассеянного пучка света.

Внешняя форма фотоэлементов (фиг. 1) напоминает собой электрические лампочки, Цоколь служит для контакта с тонкой платиновой проволокой (положительным электродом), а другой — с амальгамой фотоэлектрического вещества. Вместо, помещения на конце пружинки i1 чувствительного в фотоэлектрическом отношении вещества (на пр., коллоидапьный слой калия и натрия, подвергшийся определенной обработке электрическими разрядамя H вследствие этого сделавшийся чувствительным ко всем частям спекТра), последнее покрывает Вогнъ ту с шаровую пластинку, укрепленную на пружинке АК На дьух маловесомых изоляторах укреплена другая,«:îíè÷åñêàÿ поверхность.

Это заслонка, верхушка которой обращена к 00 åêòèâó и распого- жена на линии его главной 0c% На самой верхушке заслонки, в ее центре, имеется отверстие О фиг. 1) для свободного прохождения света.

Через главный фокус сферической поверхности амальгамы проходит тонкая платиновая проволока, соединенная с цоколем двумя изогнуты-, ми проволоками. При работе аппа- рата проволоки эти изменяют сзою фигуру и положение, как эт0 указано в разрезе профлля {фяг. 2)., На этой же фигуре можно проследить также изменение полсгкения заслонки, а вместе с ней отверстия и амальгамы фотоэлемента {пунктиром начерчен крайний момент вертикального колебания передней части пружины). След отзерстля заслонки списызает не прямую ли-, ( нию, а определенную дугу. В виду этого, необходимо применять не исправленный от сферической абер- рации оо ектив. При этом кривизна сферической аберра ции поверхности об ектива легко уравнизается с, кривизной,. образованной следом движения отверстия О. На лицевой проекции {фиг. 2, пунктиром обве-, дена площадь квадрата, образующаяся следом отверстия заслонки при взаимно-перпендикулярных движениях обеих пружинок. Каждая из этих пружинок имеет свое число колебаний: чем больше отношение их колебаний, тем чаще получается зигзагообразный спец и тем больше достигается чистота изображения.

Весь прибор заключен в футляр, непроницаемый дпя света; на лицевой стороне футляра имеется оконце, величина которого точно соразмеряется с площадью начерченного пунктиром квадрата. Оконце изготовляется из кварца. Передняя часть прибора расширена дпя свободного движенля амальгамированной поверхности. Остальна", пасть прибора сужена, при ",åì задняя стенка его ввлнчивается в патрон, а по бокам суженной части расположены попарно четыре электромагнита. Каждая пара помещается во взаимноперпе.-гдикулярнь.х направляющих, паpаллельно Tсй пpух<янке, на кс;0 7ую они действуют. Перед отверстием 0 ycãанавливается оо ектив с линзами из горного хрусталя. На фиг. 1 изображен пунктиром рассеиваемый световой луч А, пацающий ерез диафрагму ь на плошадь сферической поверхности фотоэлектрическсг0 вещества.

Видоизменение, согласно фиг. 3, г.редставляет собой несколько оолее сложный прибор, имеющий задачей еще оопее повысить чувствительность фо-оэлемента и увеличить силу колебательных токов путем соответственного увеличения площадя фотоэлектрического вещества.

Ямальгамярсванная поверхность заменяется значительно большей шаровой поверхностью приемника И, а положительным электродом является уже не платиновая проволока, а стержень N, лмеющий в цоколе центральный контакт с патроном.

Вместо поме;цения на конце пружинки АВ чувствительного B фотоэлектрическом отношении вещества, п.зслецнее покрывает внутреннюю неподвижную шарову.о поверхность приемника М На концах приемника помещены два вогнутых сферических зеркальца, С и Е. Они обращены друг к другу своими выгнутыми сторонами, покрытыми зеркальной амальгамой. Ооа зеркала имеют одинаковую кривизну.

Переднее зеркало несколько больше и в середине имеет маленькое отверстие 0, через которое и проникает — 3 свет, Оба зеркальца прикреплены друг к другу и насажены на кончик пружинки, которая, в свою очередь, закреплена с другой пружиной во, взаимно-перпендикулярных плоско-, стях. Конец этой второй пружины вделан в стержень Х, служащий положительным электродом. Луч, света, проходящий через диафрагму, О, рассеивается и падает на зер- кальце, после чего он отражается расходящимся пучком на зеркале F и оттуда таким же рассеивающим пучком падает на амальгаму фото- электрического вещества приемника М. Цель этого видоизменения состоит в большей чувствительности и уменьшении тяжести на конце передней пружинки.

В видоизменении, согласно фиг. 4, вместо помещения на конце пружинки АЛ чувствительного B фото-, электрическом отношении вещества,, последнее в виде фотоэлектрического слоя на (фиг. 4 оно обведено жирнои линии) покрывает с внутренней стороны часть приемника, обращенную наружу, на конце же пружинки укреплено выпуклое зеркальце Д, обращенное выпуклостью к упомянутому фотоэлектрическому слою. Вес, падающий на кончик передней пружины, уменьшен еще более; чувствительность фотоэлемента сильно повышена, ввиду значительного увеличения площади амальгамы и удаления лишней отражающей поверхности. Форма фут- ляра изменяется, .так как амальгамой покрывается значительно боль- ( шая поверхность, на которую падает пучок светового луча, рассеянный, выпуклым зеркальцем Д. Луч этот, проникает через отверстие д заслон-, ки, облегченный отсутствием зер- кальной амальгамы. Луч после отражения зеркальца от Д рассеивается и падает на амальгаму (рассеянная часть луча А зашрихована). 3еркальце Д прикрыто пластинкой д с отверстием Д, а в фотоэлектрическом слое место BC оставлено непокрытым этим веществом, а закрыто кварцевой пластинкой для прохождения световых лучей. Вес подвижных частей прибора уменьшается как благодаря удалению амальгамы с внутренней стороны заслонки, так и вследствие уменьшения расстояния между заслонкой и выпуклым зеркальцем.

Еше большего уменьшения тяжести можно достигнуть удалением некоторых частей. В видоизменении согласно фиг. 5, вместо помещения на конце пружинки АР «увствительного в фотоэлектрическом отношении вещества, последнее, в виде фотоэлектрического слоя, покрывает с внутренней стороны часть приемника, обращенную наружу, на конце же пружинки укреплено выпуклое зеркальце Д, обращенное выпуклостью к упомянутому фотоэлектрическому слою, при чем в этом слое оставлено против зеркальца,.7 место, непокрытое чувствительным в фотоэлeêòðè÷åñêoì отношении веществом.

Предмет патента.

1. Видоизменение фотоэлектрического прием",èêã, описанного в основном патенте № 3803, отличгющееся тем, что вместо помещения на конце пружинки АВ чувствительного в фотоэлектрическом отношении вещества это последнее покрывает вогнутую шаровую пластинку, укрепленную на пружинке А/3, при чем к этой пластинке прикреплена коническая пластинка, обращенная вогнутостью к ней и имеющая в вершине своей О отверстие для пропускания световых лучей (фиг. 1 и 2).

2. Видоизменение фотоэлектрического приемника, описанного в основном патенте № 3803, отличающееся тек, что вместо помешения на конце пружинки АВ чувствительного в фотоэлектрическом отношении вещества, это последнее покрывает внутреннюю неподвижную шаровую поверхность приемника Л1, на конце же приемника АВ помещены два вогнутых сферических зеркальца С и Е, обращенные друг к другу, при чем в середине зерфи г.4+

Типо-питографття аКрасттятй Ля ят.тттттэ, Лянинграт. Матндунаролттттй. 75. кала С сделано отверстие О для пропускания световь;х лучей (фиг. 3).

3. Видоизменение фотоэлектрического приемника, описанного в; основном патенте № 3803, отличающееся тем, что вместо помещения, на конце пружинки АВ чувствитель-, ного в фотоэлектрическом отноше- нии вещества, это последнее, в виде фотоэлектрического слоя, покрывает с внутренней стороны часть приемника, обращенную наружу, в конце же пружинки укреплено выпуклое зеркальце Д, обращенное выпуклостью к упомянутому фото- электрическому слою, при чем это зеркальце прикрыто пластинкой д с отверстием Д, а в фотоэлектриче-, ском слое место ВС оставлено не покрытым этим веществом, а закрыто кварцевой пластинкой для прохождения световых лучей (фиг. 4).

4. Видоизменение фотоэлектрического приемника, описанного в основном патенте № 3803, отличающееся тем, что вместо помещения на конце пружинки АВ чувствительного в фотоэлектрическом отношении вещества, это последнее, в виде фотоэлектрического слоя, покрывает с внутренней стороны часть приемника, обращенную наружу, на конце же пружинки укреплено выпукпое зеркальце Я, обращенное выпуклостью к упомянутому фотоэлектрическому слою, при чем в этом слое оставлено против зеркальца Я место, непокрытое чувствительным в фотоэлектрическом отношении веществом (фиг. 5).