Прибор для вычисления освещенности от светящихся поверхностей произвольной формы

Иллюстрации

Показать всеРеферат

№ 50669

Класс 42 h, Зб

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ, ВЫДАННОМУ НАРОДНЫМ КОМИССАРИАТОМ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Зарлистпировано в Государственном йоро послвОуiощвй регистраиии изоэрвтвнии при Госплане СГ(V

ВС :Г :: П. 1 ВФ!

3 т ., ..".".

5 ;а/ .. „:

K. С. Ратнер и Е. Н. Люстих, Прибор для вычисления освещенности от светящихся поверхностей произвольной формы.

Заявлено 1 апреля 1936 года за М 190593.

Опублииовано 31 марта 1937 года.

При проектировании естественного и искусственного освещения приходится постоянно встречаться с необходимостью расчета освещенности от светящихся поверхностей. В практике искусственного освещения эти поверхности обычно горизонтальны, т. е. параллельны плоскости пола или рабочей поверхности, освещенность которой требуется определить. В тех случаях, когда светящаяся поверхность имеет форму прямоугольника, создаваемая ею освещенность определяется по номограммам, предложенным различными авторами (см., например, Сапожников „О расчете освещенности при полуотраженном и отраженном освещении". Труды Светотехнической

Секции ЛОВЭК, вып. П, стр. 26 — 42, Ленинград 1933 г.; E. С. Ратнер: „Номографический расчет освещенности от больших светящихся поверхностей".

Бюллетень ВЭИ, 1934 № 10). Если же светящаяся поверхность имеет какуюлибо более сложную или вообще неправильную форму, то единственным методом расчета освещенности в этом случае является метод измерительных диаграмм, предложенный R. R.

Гершуном и М. М. Гуревичем (см.

Труды Гос. Оптического Института, вып. 44, Ленинград, 1929). Этот метод требует, однако, вычерчивания светящейся поверхности и освещаемого помещения в специальном для данного расчета масштабе, определяемом высотой светящейся поверхности над освещаемой, Применение этих диаграмм требует большой затраты времени как на указанное вычерчивание, так и на подсчет числа клеток диаграммы.

Предлагаемый, согласно изобретению, прибор позволяет весьма просто рассчитать освещенность, создаваемую светящейся поверхностью произвольной формы, нанесенной на чертеме в любом масштабе.

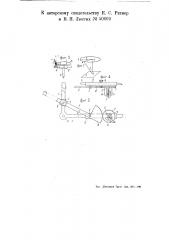

Как следует из описываемого ниже принципа действия прибора, расчет сводится к обведению контура светящейся поверхности штифтом, умножению показания счетного механизма на яркость этой поверхности и делению результата на величину (h+ а), где h — высота светящейся поверхности над освещаемой и а — константа прибора. Расчет освещенности с помощью предлагаемого интегратора настолько прост, что даже в простейК авторскожу свидетельству Е. С. Ратнер и Е. Н. Лвстих № 50669

1, фиг 5

1 фиг 4

Тип. „Печатнык Труд". Зак, 1981 — 400 сто муфт получить неподвижное соединение с соответствующими рейками, которые взамен того будут двигаться в направляющих, связанных с осью 5 или осью 10.

При работе по вычислению освещенности прибор устанавливается на чертеже контура светящейся поверхности (чертеже потолка или пола освещаемого помещения с нанесенным контуром светящейся поверхности) так, чтобы центр оси 10 пришелся как раз над точкой Q (фиг. 1), являющейся проекцией освещаемой точки на плоскость светящейся поверхности. Муфта 12 закрепляется винтом 76 так, чтобы расстояние h между осями 1О и 5 соответствовало в масштабе чертежа расстоянию освещаемой точки от плоскости светящейся поверхности, т. е. высоте освещаемого помещения (расстояние PQ на фиг. 1). Обводный штифт 9 устанавливается в какой-либо точке на контуре S светящейся поверхности и затем весь контур обводится штифтом 9 до возвращения в исходную точку.

Разность отсчетов счетного механизма до и после обвода, деленная на величину h+ а, где а — расстояние между осями 5 и 77 (константа прибора) дает искомую величину

4 сов 26 4.

Правильность указанного нетрудно проверить.

Так как расстояние между штифтом 9 и осью 10 соответствует в масштабе чертежа расстоянию QlN (фиг. 1), а расстояние между осями 5 и 1Π— расстоянию PQ, то угол между рейками 4 и 11 равен 0. Поэтому угол между плоскостью колесика б и направлением его движения (которое перпендикулярно к рейке 71) равен 26. При повороте системы реек 1 и 11 на бесконечно малый угол dg, колесико 6 пройдет по бумаге расстояние (h+ а) d, а его край повернется на дугу (h+ а) cos 28ds.

Отсюда следует, что при полном обводе контура 5 колесико повернется на дугу &+а) (icos 29d, а разность отсчетов счетного механизма до и после обвода будет равна: — (Ь+a)f cos 28d., что и требовалось доказать.

Предмет из обрете н ия.

Прибор для вычисления освещенности от светящихся поверхностей произвольной формы, выполненный по типу механического интегратора, отличающийся тем, что, с целью определения освещенности по произведению яркости светящейся поверхности на проекцию телесного угла, под которым поверхность видна из точки, освещенность в которой подлежит вычислению, применен составленный из реек прямоугольный треугольник, у которого рейка 4, являющаяся гипотенузой, скреплена одним концом кулисно со скользящей по рейке 1 и снабженной обводным штифтом муфтой 2 — 3, а другим концом, снабженным зубчатым сектором 13, укреплена поворотно на муфте 72, закрепляемой на рейке 11 и имеющей зубчатое колесо 7, сцепляющееся с сектором 13 и несущее на себе ролик со счетчиком.