Способ получения кулирного трикотажа с основными нитями на вязальной машине с язычковыми иглами

Иллюстрации

Показать всеРеферат

Союз Советских

Социалистических

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ((1) 55S)8(i (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 29.12.75 (21) 2305664/12 с присоединением заявки № (23) Приоритет 02.12.72 (43) Опубликовано 25,04.77. Бюллетень № 15 (4б) Дата опубликования описания 17.06.77 (51) М. Кл.е

D 04 В 1/14

D 04 В 9/18

Государственный комитет

Совета Министров СССР оо делам изооретений и открытий (53) УДК

677.055 (088.8) (72) Автор . изобретения

В. С. Мьтшко (71) За я ни тел ь

Научно-исследовательский институт по переработке искусственных и синтетических волокон. (54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КУЛИРНОГО ТРИКОТАЖА С ОСНОВНЫМИ

НИТЯМИ НА ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЕ С ЯЗЫЧКОВЫМИ

ИГЛАМИ

Изобретение относится к области трикотажного производства и может быть использовано при выработке малорастяжвмого трикотажа.

Известен способ вязания трикотажного полотна, включающего кулирную гладь с ввязанными основными нитями, причем в системах чередуется прокладывание грунтовой нити с внешней и внутренней сторон основы. Подпружиненные путеводители грунтовых нитей отгибают основу в ту или другую сторону для обеспечения прокладывания 1р грунтовых нитей под крючки игл (1) .

Извеетен также способ, при котором нити основы заправлены в радиально-подвижные гребенки, последовательно отводящие основу в ту или другую сторону для прокладывания грунтовой нити с внуэ - 15 ренней или с внешней стороны фронта основы (2).

При прокладывании грунтовой нити с внутренней стороны фронта основы нити отводятся специальным зубчатым диском, освобождая пространство для нитеводителя с грунтовой нитью (3). 20

Известен способ, по которому нити основы заправляют в две гребенки, осуществляющие зевоl образование (4). При вязании гребенки, прокачиваясь, освобождают место для прохода нитеводителя с грунтовой нитью с внешней илн внутренней) стороны основы.

Во всех описанных способах основа отводится (совершает качательное движение) специальными устройствами: подпружиненными нитеводителями, отводящими основу в ту или другую сторону; радиально подвижными нитеводителями, имеющими на конце трубочки с заправленными в ннх основными нитями; зубчатыми дисками в каждой второи петлеобразующей системе; механизмом зевообразования путем встречного прокачивания двух рядов ребенок с заправленными в них нитями основы.

Для приведения в действие перечисленных устройств необходимы специальные механизмы, усложняющие и загромождавшие машину и затрудняющие обслуживание ее.

Целью изобретения является упрощение конструкции вязальной машины.

Это достигается тем, что нити для вязания базисного переплетения, подаваемые в зону петлеобраэования в каждой (нли некоторых) системе с внешней стороны основных нитей, подаваемых под

1 постоянным углом к отбойной плоскости, .прокладывают на закрывающиеся язычки игл в

555!86

М где t — игольный шаг; а — длина язычка;

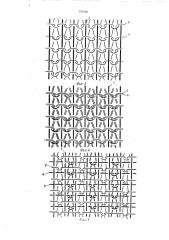

Ь вЂ” ширина крючка.! 60 момент, когда "старые" петли начинают воздейст- вовать на язычки игл, опускающихся на провязывание. До этого язычки игл предохраняются.от самопроизвольного закрывания (торчащие моноволокна, вибрация машины) нитеводителем грунтовой нити, На фиг. 1 и 2 показан процесс петлеобразования при получении кулирного трикотажа, включающего основные нити (в двух проекциях); на фиг. 3 — структура переплетения, получаемогЬ при чередовании подачи грунтовой нити с внутренней и наружной сторон основы; на фиг. 4 — структура переплетения при одновременной подаче двух нитей (грунтовой и покровной) под крючки игл, причем одна из них подается с наружной, а другая— с внутренней стороны осяовы; на фиг. 5 — структура переплетения, включающего нити основы, где грунт представляет собой производную кулирную гладь раппорта 1:1; на фиг. 6 — то же, при раппорте

1:2; яа фиг. 7 и 8 — структура переплетения, включающего нити основы и вязанные уточные нити; на фиг. 9 — структура покровного трикотажа, включающего нити основы и утка.

Процесс петлеобразования при выработке трикотажа в соответствии с предлагаемым способом происходит следующим образом.

В петлеобразовании принимают участие четыре системы нитей: нить основы 1, грунтовая нить 2, уточяая нить 3 н покровная нить 4.

Язычковые иглы, двигаясь в пазах игольного цилиндра по определенной траектории под действием клиньев, вывязывают из нитей грунта 2 петля кулиряой глади. Нити основы пропущены межДу иглами и оттягиваются внутрь цилиндра. Грунтовые нити 2 подаются под ключки игл с внутренней стороны нитей основы 1, а уточные нити 3 заводятся за спинки игл с внешней стороны основы, например, платинами. Образуется структура, изображенная на фиг. 8. Дополнительная покровная нить 4 подается под крючки игл 5 с внешней стороны основы и образует вместе с грунтовой нитью 2 платированные петли трикотажа, в котором основные нити 1 защемлены между платияными дугами грунтовых и платированных петель (структура на фиг. 9) .

В вертикальной плоскости (см. фиг. 1) угол

I наклона покровной нити выбирается конструктивно, а в горизонтальной плоскости уголь подачи покровной нити (угол приближения) находится в зоне, ограниченной с одной стороны линией, проходящей через головку иглы, опускающейся на провязывание и находящейся на уровне плоскости отбоя, я через край крючка последующей иглы, а с другой стороны — линией, исходящей из той же точки, но проходящей черед конец открытого язычка, т.е. Ь а

aackg — < x a>ctg 1

2С t б !

О

1б

20 г Э

Переплетение со структурой, изображенной наj фиг. 4 будет получено по описанному способу, если исключить прокладывание утг ной нити 3.

Для получения переплетения, показанного на фиг. 3, необходимо чередовать прокладывание нитей 2 и 4 с внутренней и наружной сторон основы под крючки игл, Если при этом провязывать уточную нить 3, то получим переплетение, показанное на фиг. 3.

Переплетение со структурой по фиг,7 может быть получено на трех системах, В первой системе прокладывается грунтовая нить 2 с внутренней стороны основы, во второй системе грунтовая нить 2 прокладывается с внутренней стороны основы и подается уточная нить 3, в третьей системе покровная нить 4 подается с внешней стороны основы, Далее цикл повторяется.

Переплетения, представленные на фиг. 5 и 6, представляют собой производную гладь с ввязанными нитями основы l.

Если необходимо увеличить прочность в поперечном направлении, дополнительно прокладывают уточные нити (на фяг. 5, 6 не показаны) . Прн выработке переплетения, изображенного на фиг. 5 в каждой системе работает каждая вторая игла, а пря получении переплетения по фиг. 6 — каждая третья игла. Поэтому дпя выполнения одного петельного ряда переплетения по фиг. 5 необходимы две петлеобразующие системы, а для переплетения по фнг, 6— три системы, Грунтовые нити подаются с чередованием: нить 2 — с внутренней стороны основы, нить 4 — с внешней. Возможен иной вариант чередования подачи грунтовых и уточных нитей..

Описанные переплетения приведеяы как примеры осуществления предложенного способа. Переплетения по фиг.4 н 3 нерастяжимы вдоль основы и могут использоваться в продольно- нагруженных изделиях, например в ремнях, транспортерных лентах, захватах и др. На фиг. 5-9 изображены перепле- тения, нерастяжимые как в продольном, так и поперечном направлениях.

Подача основных нитей под постоянным углом к отбойной плоскости без прокачки значительно упрощает конструкцию .вязального механизма машины и способ вязания кулнрного трикотажа. Воз- можность подачи грунтовой нити с внешней стороны фронта, образованного нитями основы без прокачки последних, значительно упрощает способ вязания кулирного трикотажа, включающего основные нити. Чередуя прокладывание грунтовых нитей с внешней или внутренней сторон основы и комбинируя его с подачей уточных нитей можно получать трикотажные полотна с различной структурой и свойствами (см. фиг. 3-9), расширяя этим ассортимент вырабатываемых трикотажных изделий.

Формула изобретения

Способ получения кулирного трикотажа с основными нитями на вязальной машине с язычко555186 выми иглами, заключающийся в том, что вяжут базисное переплетение иэ нитей, подаваемых в петлеобразующие системы с внешней и внутренней . сторон фронта, образуемого направляемыми в межигольные промежутки основными нитями, о тличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции машины, нити, участвующие в образовании базисного переплетения и подаваемые в петлеобразующие системы с внешней стороны фронта, образуемого основными нитями, прокладывают на за;рывающнеся под действием "старых" петель язычки игл, а основные нити направляют в межигольные промежутки под постоянным к от- бойной плоскости машины углом.

Источники информации, принятые во внимание гри экспертизе:

1. Авторское свидетельство СССР N 290974, МКл 0 04 В 1/14, 1969.

2. Патент СССР Р 330649, М Кл, 0 04 В 9/18, 1969, 3. Патент Германии N 477703, кл. 25а 9/01, 10 1929.

4. Патент Франции N 2049914 М Кл. D 04 В 39/00, 11971.

55518б

1 Т 1 — (/ 2

r /

/ ( г

/ (/ (IM i-,1-, tMI

Фиг. 3

1// ll л! Ы iiiilIi «6» —

p // 3 ll(3 Я g(3 ll) д ь Ilk и 3 lh

t1iai i !Ill/ Ill

il )1 !!

< 1" >! lip, uz.. 9 \ У

И

r / (t

Г г

I(

/ 3

555186! Фиг.

/ 1/i(/!>

/l

/ (!

"Ф

Фиг. д //i 11 < фб Х 3 "р/ — 4++ + Ir У=в// /

ЦНИИПИ Заказ 428/l5

Тираж 552 Подписное

Филиал ППП "Патент" г. Ужгород, ул. Проектная, 4