Устройство для образования уширения в скважине

Иллюстрации

Показать всеРеферат

О П И С А Н И Е (564386

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 30.01,76 (21) 2318639/О 3 с присоединением заявки № (23) Приоритет

2 (51) м. к .

E 02 3) 17/148

E 21 С 17/00 тосударстеениый комитет

Совета Министров СССР по делам изооретений и открытий (43) Опубликовано 05.07.77. Бюллетень №25 (53) УДК622.24.051. .47 (088,8) (45) Дата опубликования описания 20.11.77

В. И. Баповнев, A. П. Серко, Л. A. Хмара, Г. Q. Давыдов и А. Б. Ермилов (72) Авторы изобретения

Днепропетровский инженерно-строитепьный институт, Трест "Укргидроспецфундаментстрой" и Московский автомобипьно-дорожный институт (71) Заявители (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ УШИРЕНИЯ

В СКВАЖИНЕ

Изобретение относится к устройствам для образования уширения скважин в грунте, например, при сооружении буронабивных свай.

Известно устройство для образования скважин под буронабивные сваи в связных грунтах методом выдавливания (1).

В этом устройстве нижний конец обсадной трубы образован из отдельных складывающихся частей (плит), соединенных шарнирно между собой и с опорным башмаком, на который воздействует наконечник штанги. Усилие вдавливания через штангу передается на опорный башмак при погружении устройства в грунт.

После погружения его на заданную глубину нагрузка со штанги передается на обсадную трубу, в результате чего раскрываются отдельные части, образуя уширенную пяту.

Недостаток указанного устройства заключается в том, что при осуществлении уширения основания скважины под действием статической нагрузки вдавливающие плиты раздвигаются медленно, находясь в контакте с грунтом, что вызывает проявление адгезионных свойств грунта по отношению к металлической поверхности плит. Поэтому при возвращении плит в исходное положение наблюдается обрушение уширенной части скважины за счет прилипания грунта к плитам.

Кроме того, известное устройство предназначено для выполнения уширения в грунте энергией статического действия, например, от гидравлического объемного гидропривода. Такой способ образования уширенной полости является весьма энергоемким. Длител ьность процесса уширения способствует соотвртственно и длительному контакту плит со средой, что и вызывает проявление адгезионных свойств грунта по отношению к металлической поверхности.

Наиболее близким к предлагаемому является устройство для образования уширения в скважине, пройденной в грунте, путем его уплотнения, содержашее размещенный в цилиндре подвижный под действием текучей среды поршень, связанный посредством подпружиненного штока и соединенных с ним тяг с поворотными распорными плитами для осуществления уплотнения грунта при движении поршня (2) .

Недостаток указанного устройства заключается в том, что процесс вдавливания осуществляется под действием статической нагрузки.

Цель изобретения — повышение эффективности работы устройства путем динамического воздействия распорных плит на грунт.

564386

Поставленная цел достигается тем, что в цилиндр встроено стопорное приспособление для удержания поршня в неподвижном состоянии и освобождения его при достижении давления текучей среды в надпоршневой полости цилиндра заданной величины.

Стопорное приспособление может быть выполнено в виде расположенного в проточке цилиндра двуплечего рычага, который одним концом упирается в поршень, а другим через тягу соединен с сердечником соленоида, оперативно связанного с электроконтактным манометром, обеспечивающим его срабатывание при достижении давления текучей среды в надпоршневой полости цилиндра заданной величины.

Благодаря такому выполнению обеспечивается ударное воздействие распорных плит на грунт, в результате чего процесс взаимодействия их с грунтом непродолжителен, что предотвращает залипаемость грунта на плитах.

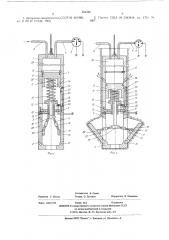

На фиг. 1 изображено предлагасмо«улройство, нерабочее положение; на фиг. 2 — — то же, рабочее положение.

Устройство для образования уширения в скважине имеет верхний 1 и нижний 2 цилиндры, соединенные м«жду собой резьбой. В верхней части цилиндра 1 вмонтированы трубопровод 3 для подачи текучей среды (сжатый воздух) и трубопровод 4, присоединенный к электроконтактному манометру 5.

В цилиндре установлен поршень 6 с компрессионным кольцом 7. Для ограничения перемещения поршня 6 в цилиндре 1 предусмотрено ограничительное кольцо 8. В месте резьбового соединения цилиндров 1 и 2 закреплена крышка

9 с отверстиями 10 для свободного прохода воздуха в атмосферу при движении поршня

6 вниз.

Между поршнем 6 и крышкой 9 размещен упругий элемент 11 (например, ци,)индрическая пружина), поджимаемая снизу р«гулировочной гайкой 12 при вращении ее рычагом 13.

В нижней своей части поршень 6 соединен с

IIOXIOlllbIO IIH IbHc 14 CO llITOKOII 15, IIPO OIIIlllIDI внутри регулировочной гайки 12. Шток 15 соединен с крестовиной 16, которая в свою очерсдь через регулировочные винтовые тяги !7 и гайки 18 связана с серьгами !9 распорных плит

20. Последние крепятся к нижней части цилин Iра 2 с помощью пальцев 21.

Для изменения величины раскрытия распорных плит 20 в серьгах 19 выполнены отверстия

22, в которые могут вставляться концы тяг 17.

В цилиндре 1 между поршнем 6 и крышкой

9 смонтировано стопорное приспособление для автоматического управления работой устройства. С этой целью в стенке цилиндра 1 выполнена проточка 23, где установлен двуплечий рычаг 24, который крепится к цилиндру 1 с помощью оси 25. Нижний конец двуплечего рычага 24 соединен с сердечником соленоида 26. а в«рхний конец связан с возвратной пружиной 27.

B стенке верхнего цилиндра 1 имеются выпускные для текучей среды наклонные каналы

28.

Устройство работает следующим образом.

Сжатая текучая среда подается по трубопроводу 3 в надпоршневую полость 29 цилиндра 1 для создания в ней определенного давления. При этом поршень 6 удерживается в верх5 нем положении двуплечим рычагом 24, перекрывая выпускные каналы 28.

При достижении необходимого давления в надпоршневой полости 29 включается цепь электроконтактного манометра 5. Происходит

10 замыкание контактов реле соленоида 26, сердечник 30 которого при своем движении в катушке поворачивает двуплечий рычаг 24 вокруг оси 25. Поршень 6 освобождается и движется мгновенно вниз, а отработанная текучая среда выбрасывается через выпускные каналы 28 в атмосферу.

Но так как поршень 6 с помощью штока

15 связан с распорными плитами 20, то они поворачиваются вокруг пальцев 21, вдавливаясь в грунт и вызывая ушпрение скважины (фиг. 2).

После окончания хода поршня 6 и раскрытия распорных плит 20 упругий элемент 11 возвращает поршень 6, шток 15, крестовину 16 и распорные плиты 20 в исходное положение.

3,алее работа устройства повторяется автомат тически аналогично предыдущему циклу.

Применение предлагаемого устройства для образования уширения в скважине позволяет осугцествить динамическое воздействие на стенки скважины распорными плитами практически в любых грунтовых условиях. При этом уширенная часть скважины будет иметь четко правильную геометрическую форму с обязательным уплотнением грунта по всему периметру.

Фор.чула изобретения

1. Устройство для образования уширения в скважине, пройденной в грунте, путем его уплотнения, содержащее размещенный в ци, линдре подвижный под действием текучей среды поршень, связанный посредством подпружиненного штока и соединенных с ним тяг с поворотными распорными плитами для осуществления уплотнения грунта при движении поршня, от гичающееся тем, что, с целью создания

"5 динамического воздействия распорных плит на грунт, в цилиндр встроено стопорное приспособление для удержания поршня в неподвижном состоянии и освобождения его при достижении давления текучей среды в надпоршневой полости цилиндра заданной величины.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что стоп<. >ное приспособление выполнено в виде расположенного в проточке цилиндра двуплечего рычага, который одним концом упирается в поршень, а другим через тягу соединен с сер55 дечником соленоида, оперативно связанного с электроконтактным манометром, обеспечивающим его срабатывание при достижении давления текучей среды в надпоршневой полости цилиндра заданной величины.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

564386

1. Авторское свидетельство СССР № 201968, 2. Патент США № 3343614, кл. 175 — Ч. кл. Е 02 D 17/148, 1963. 1967.

75

/г

1,7

Составитель В. Левин

Техред О. Луговая

Корректор Н. Ковалева

Редактор С. Титова

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул Проектна, 4 б

7б

Заказ 2001/199 Тираж 862 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., 4/5