Датчик генераторного типа для контроля положения металлических изделий

Иллюстрации

Показать всеРеферат

..:c i.:

ОП ИСАНИ Е (<>) 613832

Союз Советских

Социалистических

Республик

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (6t) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено1 6.08.7 6 (21) 2 398487/02. (51) М; Кл.

В 21 B. 37/00 с присоединеннем заявки № (23) Приоритет

Гасудврствеккмк комитет

Фраата Мкнкстрвв СССР вв делам кзавретеккк н вткрыткк (43) Опубляковано05.07.78.Бюллетень Ме 25 (53} УДК621 771:621 . 867. 6,681.2,083. .8: 621.31 7.334 (45) Дата онубликовання описания t9. <<. 8 (72} Авторы M. A, Костенко, B. В. Волков, Л, А, Кириллов, Л, Н. Тетнор, бретення I A„ Kayos H, П Нек 0 В, А 3w6apes a A. Д Полянский (уц 3 „„„.Опытноа ГфонзводственнФтехннческое ЩмдЩжятие УРалчерьеетавтовеатика и Синарский трубный завод (54) ДАТЧИК ГЕНЕРАТОРНОРО fHIlA ДЛЯ КОНТРОЛЯ

ПОЛОЖЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Изобретение относится к средствам автоматизации н может быть использовано в системах автоматизация прокатного и трубного производства для контроля наличия проката, труб н механизмов металлургических машин.

Известен генераторный датчик (!) (бескоитактйый выключатель щелевого типа (КВД), который содержит два круглых Ш-образных . феррнтовых магнитопровода, на центральном . сердечнике одного из которых расноложены обмотки-возбуждающая н положительной обрат- Ы ной связи (ПОС), а на другом — обмотка отрицательной обратной связи (CKK). Обмотки . связи соединены последовательно между собой и со входом усилителя. Возбуждающая обмотка соединена с выходом усилителя. Количество витков обмоток связи выбраны таким образом, чтобы действие обмотки ООС было сильнее действия обмотки ПОС (т. е при подаче переменного напряжения на возбуждающую обмотку, например от внешнего генератора, ЭДС в обмотке ООС больше ЭДС в о6- 20 мотке ПОС), в результате чего усилитель с обмотками является схемой с отрицательной . обратной связью и поэтому в целом датчик не возбуждается и не генерирует.

При введении электропроводного тела в рабочее пространство между магиитопровода23

2 ми обмотка ООС экранируется им, действие ее . существенно уменьшается (или прекращается совсем). Прн этом обмотка ПОС создает в датчике положительную обратную связь, датчик возбуждается и генерирует отличное от нуля напряжение, появление которого индицнрует нахождение в. рабочем пространстве датчика контролируемого изделия.

Недостатками этого датчика являются." ограниченное нрименеиие из-за недостаточной величины зазора, в который необходимо вводить не само контролируемое изделие (механизм, трубу я т. п.), а связанные с ннм шунты илн флажки; разделение воспринимающего элемента на две самостоятельные конструкции (как, например, у датчиков типа КВД вЂ” 50 и

КВД вЂ” ) 00) .

Наиболее близким к описываемому изобретению по технической сущности и достигаемо.му результату является генераторный датчик (2) плоского типа (накладного (КВП), в котором предусмотрен один магиитопровод, нв котором расположены возбуждающая и воспринимающая обмотки, которые вместе с усилителем собраны по схеме. генератора. Количество витков обмоток, их расположение и коэффициент. усиления усилителя выбраны таким образом, чтобы комплексный коэффициент К пере6!3832 дачи напряжений пo замкнутому контуру (по цепи: воспринимающая обмотка — усилитель— возбуждающая обмотка — — воспринима)ощая оомотка) был близок к единице, т. е.

fr!

При отсутствии контролируемого электропроводного изделия вь!бирают значение К . 1 и схема не .генерирует. При появлении изделия значение К.)1 схема возбуждается и датчик срабатывает.

Недостатком этого датчика является низкая чувствительность, так как колебания коэффициента передачи К (например, из-за температурного изменения коэффициента усилений усилителя, магнитной проницаемости магннтопровода, разбросов параметров обмоток н т. д.

Нс дают возмо>кности в исходном состоянии получить значение коэффициента К весьма близкое к 1, но меньшее. При K)1 возможно ложное срабатывание датчика при от! утствии контролируемого изделия.

Другим недостатком датчика является зависимость его работы от наличия окалины, которая осаждается на поверхности датчика H приВОдит либо K ? меньшению чувств»те;!!>»О TH $ -i Tчика (уменьшению рабочего зазора), либо к ложному срабатыванию, что сужает область

его применения.

Отмеченные недостатки делают прякти !ески непригодным датчики плоского и шел«ного типа (KB3, и КВП) для контроля наличия проката и труб.

Целью изобретения является, повышение чувствительности и зазора между датчиком и

КОНТРОЛИРУЕМЫМ ИЗДЕЛИЕМ, Я ТЯКЖ ИСКЛIОЧРние влияния окалины на работу датчика, Iloвышение точности индикации.

Указанная цель достигается тем,;то в датчике возбуждающая и воспринимающая обмотки расположены взаимно перпендикулярно и симметрично; возбуждающая обмотка выголнена в виде секций прямоугольной формы (как правило, две или четыре секции), расположенных в плоскостях, параллельных вертикальной оси корпуса и удаленных от центра воспринимающей обмотки к пространству, в котором находятся ее витки.

Возбуждающая обмотка выполнена в виде четного количества секций, вклк?ченных попарно и встречно. Кроме того, в схеме датчика применен делитель выходного напряжения усилителя, воспринимающая обмотка соединена с выходом делителя и входом усилителя, что позволяет отстроиться от влияния электропроводных масс, расположенных в нижней части датчика (днище корпуса; основание, на «оторое устанавливается датчик и т. п.) ..

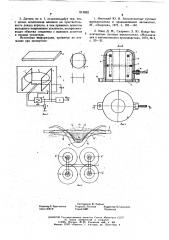

На фиг. 1 показано взаимное расноложе)ше обмоток датчика; на фиг. 2 — обп!Ий вид, предложенного датчика; на фиг. 3 — графики магнитных полей, создаваемых возбу>кдающей оомоткой и вихревыми токами, наводимыми в контролируемом изделии.

Датчик имеет возбуждающую обмотку 1--в данном случае две секции, включенных встреч но, воспринимающих обмотку 2, усилитель 3, преобразователь 4 выходного сигнала усилители в с1андар1»ый выходной сигнал 1 „„, и«пользусмый в системах автои»тики. Параллель ьо с Возоуждак)п)сй Оомоткой 1 coE1»lief! кондЕНСатОр 5. Датчи« КОНтрОЛИруЕт НаЛИ!1ИЕ МЕra fëH÷åcêoã0 изделия 6. С выходя уснл)г1 ел-.. 3 часть напряжения ере:. дели; ль 7 подается

На воспринимаю» >10 Об iOT«у 2. Ус:!л ":c, 1» ? .!Hтается постоянныч на) ря Hc»»c;:. 1.;;.

Обмотки датчика намотаны на каркас 8 (фиг. 2), расположенный в металлическом корfijcc 9 с крепсжны iIH,!alla IH I O. Корпус экранирует обмотки от ноздей«твия внешних металл11чсских тел. Снизу Kl c!!Ится кольцеВОс JHHilic l. Пространство между корпусом и каркасом залито э»о),спдным компаундом. В корпусе )»реду«мотре» штуцер .12 для вывода кабеля l 3.

Датчик,)або) !ет «подую)цим образом.

При отс, г«т»»и контролируемогО изделия

6 вследств1; тогс, что воспринимающая обмот«а 2 перпендикулярна возбуждающей обмотке и обмотки расположены взаимно симметрпчнО, они Нс взаимодействуют друг с другом.

ЭДС, наводимая в воспринимающей обмотке. равна нулю. Вследствие этого, подаваемое на вход усилит!ля напряжение также равно нул)о, la возбуждающей обмотке переменное

25 ;1апря>кение отсутствует и генератор не возбуждяет(H. ВыхОдkioе oндпря?Бени« Отсутствъ ет и на в).!хо,!е преобразователя 4 сиги а.! 116.„= О.

При внесении в рабочее пространство датчика электропроводного изделия 6 появляются условия для возбу>кдення генератора. Это происходит вследствие того. что Отражающийся от изде1И>1 6 мягн>!гн),!11 пс "01 (т. е. поток, возбуждае I»IH возни«аю»,ими в изделии вихревы-!! H тока kill ) fipo» >la!ilk!a eT sl)«I Ip HI!Hi . a Iolfyko обмотку 2 и наводя .. в ней ЗДС. которая успли«ается усилителем 3., Выходным на пряже»Нем которого питаегся возбу>кдаюшая обмотка, соз,-, ющая маг! итное поле. При этом обмотки 1 и 2 подклl! Няк)тся и я«ил»тел)0 таким образом, чгобbI созда»:- лась положительная обратная связь.

3лек!рома!»Нтное г:оле, которое взаимодействуе-! с изделием 6 и отри>кается от негo, создается гориз,!! !:.льными (параллельными плоскости изделия) у)астками оомотки возбуждения. Из графи o!) напряженности полей, отра>каемы:; от электропроводно "n изделия 6 (фиг. 3) видно. что напряженность суммарного отраженного поля Н является суммой напряженностей полей, создаваемьн верхними учасгками l, >f I, возбуждающей обмотки (соответственно 1)афики Н, и H } и нижними участками ее 1, и 1„! Им соответствуют графики Н„ и О„), В 1:,оторых намагничивающие токи направлены встречно. На фиг. 3 приведены так?ке сух)марные кривые напряженностей i!олей сп верхних (кринkiя /У,,) и нижних (кривая Ч„) участков секций воз )у>кдаюп!ей обмотки. )1олс., создаваемое )верхними участкачи l fl l," обмотки 1, на; равлено противополОж!Но If ) 110, созда Fa« 10мT >1 ижни ми участ

/ / ками 1,, H l„. Но так как первые раси ложены ближе к изделию, чем вторые, наг)ря3832

35

Форму.га изобретения

45

55

61

5 жеыыость Н< больше напряженности FI„, вследствие чего paaHocrIIoe поле. воспринимаемое обмоткой 2,ые будет равно нулю и возникает

ыронизывзюший ее магнитный поток Ф, создающий полсжительыуго обратную связь в датчике.

В . ависимости GT коэффициента усиления усилителя 3 условия возбуждения (генерации) будут зависеть от зазора между изделием 6 и датчиком. Этот коэффициент может быть весьма большим, Tell как B исходном состоянии

ЭДС воспри-.Имагошсй обмотки практически раВна нулю и не зависит 0Т изменения размеров обмоток величины их активного сопротивления, вызвь ных, например, изменением температуры окружакзшей среды. Из-за отс . -твия

ЭДС изменение коэффициента усиления s силйтеля 3 не приводит к ложному самовозбуждению генератора и хотя при этом чувствительность датчика будет несколько изменяться, она останется высокой.

Форма кривойН (фиг. 3) свидетельствует о,.юкализации напряженности тг и потока Ф в центре датчика. Это обстоятельство позволяет получить еше одно важное преимушество датчика --- повышение точности индикации изделия при его перемегцении в горизонтальной плоскости относительно датчика. Вследствие того что отраженное поле, возбуждающее датчик, появляется только в ограниченной центральной части датчика, в широком диапазоне изменения зазора изменение координаты положения изделия, при котором происходит срабатывание датчика, меньше, чем диаметр воспринимающей обмотки (и сушественно меньше величины зазора) . Тем самым повышается точность индикации положения изделия.

Конденсатор 5, подключенный параллельно возбуждаюшей обмотке 1, совместно с ней образует частотозадаюШий контур, в результате чего датчик может возбуждаться только на частоте — 1/2

u) = (1С) (где L — индуктивность возбуждающей обмотки 1, С вЂ” емкость конденсатора 5), достаточно высокой (100 — 200 кГц), чтобы отражение поля происходило достаточно полно независимо от изменения в широком диапазоне значенийй электропроводности изделия 6.

Поскольку отражающееся от изделия поле создается горизонтальными участками обмотки

1, наиболее целесообразной ее формой при наименьших габаритах датчика, являезся прямоугольная форма.

Очевидно, что внесение электропроводных металлических масс снизу датчика создает противоположный эффект в датчике, т. е. эффект отрицательной обратной связи. Поскольку из конструктивных сообрахкений в корпусе датчика необходимо днище, в нем предусмотрен делитель 7 (фиг. 1), соединенный с усилителем

3, а воспринимаюшая обмотка 2 соединена с выходом делителя и входом усилителя. Тем самым создается регулируемая положительная обратная связь, которая позволяет компенсировать вносимую днищем отрицательную связь и обеспечить высокую чувствительность датчика при наличии дниша.

Отличительные особенности датчика обеспечивают весьма важное его преимущество — не5 зависимость его работы от окалины, падаюшеи сверху на датчик. Это достигается тем, что плос-. кости секций возбуждаюшей обмотки 1 удаляются от центра воспринимающей обмотки 2, а внутреннюю часть датчика можно выполнить полой. При этом в верхней части корпуса предусмотрены выступы, которые экранируют воспринимающую обмотку от насыпаюшейся в виде кольца окалины, скапливаюшейся в верхней части датчика. Ввиду же наличия полости окалина в центре датчика собираться не может, 15 так как она проваливается вниз за пределы датчика. В этом случае датчик устанавливается на основание, имеющее отверстие, благодаря чему исключается накопление окалины. Внешняя верхняя часть корпуса может бьгть выполнена наклонной, что исключит возможность скапливания окалины в верхней части датчика.

Без этой особенности датчика окалина скапливалась бы в верхней части датчика и сушественно снижала бы его чувствительность, так как слой окалины сверху создает эффект отрицательной обратной связи.

Датчик имеет большой рабочий зазор (равный 2 — 3 диаметрам воспринимающей обмотки), 30 работает в широком диапазоне температур (Iloследняя ограничивается предельной рабочей температурой деталей датчика); на его работу не влияет падающая окалина.

1. Датчик генераторного типа для контроля положения металлических изделий, содержаший корпус, две обмотки — возбуждающую магнитное поле и воспринимаюшую его, усилитель сигнала воспринимающей обмотки, с выходом которого соединена возбуждающая обмотка, от.гггчающийся тем. что, с целью увеличения чувствительности, тем самым зазора между датчиком ы контролируемым изделием, повышения точности индикации изделия, исключения влияния окалины на работу датчика, в нем возбуждаюшая и воспринимающая обмотки расположены взаимно перпендикулярно, возбуждаюшая обмотка выполнена в виде секций прямоугольной формы, расположенных в параллельных плоскостях равноудаленных от центра восприш.маюшей обмотки, плоскости секций возбужда юшей обмо гки па раллельны вертикальной оси корпуса.

2. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что возбуждаюшая обмотка содержит четное количество секций, соединенных попарно и встречно

° я»

» » и»

Составитель Ю. Рыбьев

Редактор Е. Братчикова Техред О. Луговая Корректор С.Гарасиняк

Заказ 3581/8 Тираж 1087 . Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретен ий и открытий 113035„Москва, Ж-З5, Раушская. паб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г..ужгород, ул. Проектная, 4

613832

3. Датчик по п; l, отличающийся тем, что, с целью исключения влияния на чувствительность днища корпуса, s нем применен делитель выходного напряжения усилителя, воспринимающая обмотка соединена с выходом делители н входом усилителя.

Источники.Мйформации, принятые во внимание при экспертизе:

l. Ивенский Ю. Н. Бесконтактные путевые переключатели в промышленной автоматике, М., «Энергия», 197l. с. 103 — !40.

2. Маш Д. М., Саарметс Х. Ю, Новые бесконтактные путевые выключатели, «Механизация и автоматизация производства», 1973, ¹ 3, с. 20 — 2l.