Устройство для аэрации и перемешивания пульпы

Иллюстрации

Показать всеРеферат

г.

О П И С АЙ М--Й

ИЗОБРЕТЕНИЯ

ji i1 68227l

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 02.06.77 (21) 2513483/22-03 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет

Опубликовано 30.08.79. Бюллетень № 32

Дата опубликования описания 30.08.79 (51) М. Кл.

В 03D 1/22

Гасударственный комитет (53) УДК 622.765.45 (088.8) по делам изобретений и открытий (72) Авторы изобретения

Н. Ф. Мещеряков, Ю. В. Харченко, А. Н. Балашов, Г. 3. Корешков и Ю. Н. Попов (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АЭРАЦИИ

И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ПУЛЪПЫ

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и, в частности, к устройствам для аэрации и перемешивания пульпы, которые могут быть использованы во флотационных аппаратах.

Из известных устройств для аэрации пульпы наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является устройство, выполненное в виде полого вала, на который надет импеллер в виде полого усеченного конуса, верхнее основание которого закрыто диском, а по образующей установлены рифли (1).

Однако известное устройство имеет недостаточную степень аэрирования и перемешивания пульпы.

Эти недостатки вызваны тем, что воздух диспергируется только наружной боковой поверхностью усеченного конуса. Наружная поверхность служит и для перекачивания пульпы, т. е. для осуществления перемешивания в камере флотационной машины, что является немаловажным фактором для успешного ведения флотационного процесса.

При этом между перекачивающей и диспергирующей способностью устройства существует обратная зависимость. Это ограничивает производительность диспергирующего устройства по количеству диспергируемого воздуха, так как при превышении опреде- 30 ленного предела подачи воздуха начинается осаждение твердых минеральных частиц на дно камеры флотомашины, увеличение скорости вращения устройства не приводит к интенсификации процесса перемешивания, так как определяющим при этом является количество подаваемого на диспергирование воздуха. В то же время увеличение скорости вращения приводит к неэффективным затратам электроэнергии. Как показали визуальные наблюдения за работой конического аэратора в камере с прозрачной стенкой, диспергирование воздуха на поверхности конуса заканчивается в точках с окружной скоростью 4 — 5 м/сек, что соответствует 2!3 высоты конической части аэратора. Гаким образом верхняя часть конической поверхности, вращающейся с наибольшей окружной скоростью, для диспергирования воздуха практически не используется и служит для вывода уже диспергированного воздуха в обьем камеры.

Целью изобретения является улучшение условий диспергирования.

Достигается она за счет того, что импеллер снабжен патрубками, в которых выполнены конические каналы, сообщающиеся с полым валом, радиально установленными под диском, при этом периферийные концы патрубком выступают за пределы диска, а

682271 суммарное входное сечение каналов равно

0,2 — 0,3 площади внутреннего сечения полого вала.

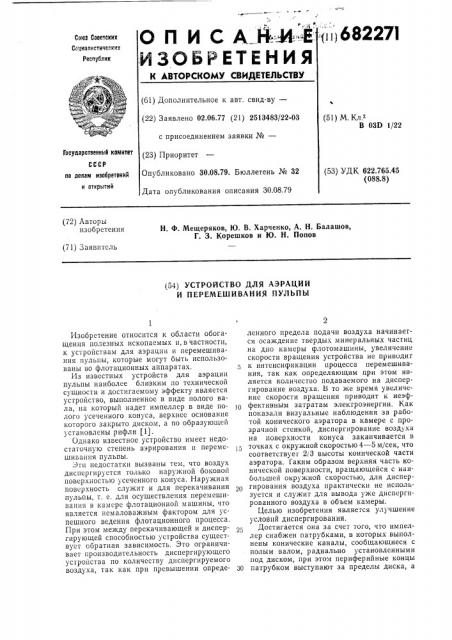

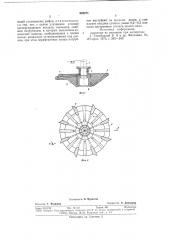

На фиг. представлено устройство, продольный разрез; на фиг. 2 — то же, в плане.

У стройство для аэрации и перемешивания пульпы включает полый вал 1, на нижнем конце которого неподвижно укреплен импеллер 2, выполненный в виде полого усеченного конуса 3, по образующей которого установлены рифли 4. Под верхним диском 5 расположены патрубки б, имеющие конические каналы 7, сообщающиеся с полостью вала. Концы патрубков, выступающие за пределы окружности диска, срезаны под углом 45 .

Устройство для аэрации и перемешивания пульпы работает следующим образом.

Вращение от полого вала 1 передается импеллеру 2. Через полый вал 1 воздух подается под давлением в конические каналы

7 патрубков б и нижнюю часть конуса 3.

При соотношении между суммарной площадью входных сечений каналов 7 и площадью внутреннего сечения полого вала 1, равном 0 2 — 0,3, воздух поступает через периферийные концы патрубков б в зону максимальных окружных скоростей и через нижнее отверстие 8 на боковую поверхность конуса.

Воздух, выходящий из нижнего отверстия конуса, при подъеме вверх под действием циркуляционных потоков прижимается к внешней поверхности конуса и подвергается непрерывному воздействию рифлей 4, диспергируясь до конечной величины. У вращающегося импеллера окружная скорость в верхней части больше, чем в нижней, и это обусловливает появление упорядоченных циркуляционных потоков, направленных снизу вверх по восходящей спирали. Патрубки, являющиеся центробежными перекачивающими элементами, отбрасывают пульпу от центра к периферии в радиальном направлении. Встреча двух потоков под углом друг к другу вызывает появление в области верхнего диска 5 сильно турбулизованной зоны. Подача воздуха в эту зону из периферийных концов патрубков приводит к мгновенному разрушению струй воздуха на пузырьки флотационной крупносг». Кроме того, периферийные концы патрубков, выступающие за пределы диска 5, также способствуют интенсивному диспергированию воздуха в верхней части конического аэратора. В связи с тем что часть воздуха огводится в патрубки и диспергируется в области верхнего диска, уменьшается количество воздуха, поступающего на наружную боковую поверхность. Это обстоятельство увеличивает эффективную перекачивающую поверхность конуса и делает импеллер менее чувствительным к воздуху, т. е. насосная характеристика импел10

-15

4 лера более стабильна по сравнению с протогипом.

Следует отметить, что поскольку сечение каналов патрубков 6 увеличивается по направлению к их периферийным концам, то это обстоятельство обеспечивает свободный выход воздуха, поступившего в них из полого вала. Выполнение каналов патрубков коническими обеспечивает также мгновенный выброс пульпы, которая заполняет их в случае остановки аэратора. Таким образом коническое исполнение каналов патрубков повышает надежность работы устройства.

Наличие патрубков с каналами переменного сечения в верхней части конического аэратора позволяет использовать эту часть конической поверхности, вращающуюся с наибольшей окружной скоростью, для целей диспергирования воздуха.

Кроме того, конические каналы патрубков 6 наклонены к днищу камеры флотационной машины для того, чтобы не происходило запесочивания каналов в случае аварийной остановки импеллера. Оптимальное соотношение между суммарной площадью входных сечений каналов и площадью внутреннего сечения вала должно составлять

0,2 — 0,3. В случае, когда суммарная площадь входных сечений каналов больше 0,3, нагнетаемый воздух выходит только через периферийные концы патрубков и наружная поверхность конуса для диспергирования воздуха не используется. В этом случае, когда ХЫ 0,2, большая часть воздуха выходит через нижнее основание конуса и диспергируется его наружной поверхностью, а диспергирующая способность патрубков используется не полностью. 1 аким образом, важно подобрать входное сечение каналов патрубков такими, чтобы максимально использовать диспергирование газовой фазы, эффект соударения потоков, вызываемых центробежными элементами импеллера и боковой поверхностью конуса. Экспериментально установлено, что ь отношение —. должно составлять 0,2 — 0,3.

Й

При таком соотношении наблюдается наиболее высокая диспергир ующая способность импеллера при минимальных энергозатратах.

Высокая диспсргирующая и перекачивающая способность устройства позволяет эффективно применягь в качсстие аэраторов во всех отечественных пневмомеханических флотационных машинах.

Формула изобретения

Устройство для аэрации и перемешивания пульпы, содержащее полый вал, на который надет импеллер, выполненный в виде полого усеченного конуса, верхнее основание которого закрыто диском, а по образу682271

Риг. Я

Составитель Н. Муратова

Корректор О. Данишева

Редактор Г. Яковлева

Заказ 2112/10 Изд. № 511 Тираж 681 Подписное

11ПО «Поиск» Государственного коми гета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, К-З5, Раушская паб., д. 4.5

Типография, пр. Сапунова, 2 ющей установлены рифли, отличающееся тем, что, с целью улучшения условий диспергирования воздуха, импеллер снабжен патрубками, в которых выполнены конические каналы, сообщающиеся с полым валом, радиально установленными под диском, при этом периферичные концы патрубков выступают за пределы диска, а суммарное входное сечение равно 0,2 — 0,3 площади внутреннего сечения полого вала.

Источники информации, 5 принятые во внимание при экспертизе

1. Глембоцкий В. А и др. Флотация. М., «Недра», 1973, с. 242 — 243.