Способ испытания соединений на прочность

Иллюстрации

Показать всеРеферат

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (6! ) Дополнительное к авт. санд-ву— (22) Заявлено 170177 (2!) 2443424/25-28 с присоединением заявки HP— (23) Приоритет

Опубликовано 05.10.79, Бюллетень HP 37

Дата опубликовании описания 10. 10. 79

Союз Советских

Социалистических

Республик

<1о 690363 (5!.)М. Кл.

G 01 N 3/08

Государствеииый иоиитет

СССР по делам изобретеиий и открытий (53) УДХ 620.172.224 (088.. 8) (72) Автор изобретения

С. Ф. Билык (71) Заявитель Государственный научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности (54 ) СПОСОБ ИСПЫТАНИ Я СОЕДИНЕНИЙ НА

ПРОЧНОСТЬ

Изобретение относится к испытаниям материалов, а именно к способам испытания соединений на прочность.

Известен способ испытания соедине5 ний на прочность, заключающийся в том, что натурное соединение нагружают до его разрушения (1).

Однако такой способ трудоемкий и требует проведения испытаний на мощных установках.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ испытания соединений на прочность, заключающийся в том, что из соединения вырезают образец, прикладывают к нему усилие, имитирующее влияние отрезанных частей, растягивают его и определяют разрушающее усилие (2).

Но известный способ отличается низкой точностью, особенно при испытании реэьбовых соединений, обусловленной тем, что усилие прикладывается только к одной нз частей соединения.

Цель изобретения — повышение точности при испытании реэьбового соединения типа труба-муфта.

Указанная цель достигается тем, что вырезают образец типа полосы, к образующим поверхностям резьбового соединения в образце прикладывают радиальное усилие, эквивалентное давле-. нию натяга в затянутом реэьбовом соединении, перед растяжением замеряют фактическую площадь контакта, а разрушающее усилие определяют в момент начала появления зазора между витками резьбы.

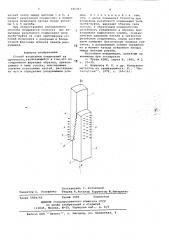

На чертеже показан образец и схема осуществления способа.

Способ осуществляется следующим образом.

Иэ соединения труба-муфта вырезают образец в виде поло"ки, содержащей захватные части 1 и 2 с образующими поверхностями 3 и 4 и элемент соединения с витками 5 и 6 резьбы. К образующим поверхностям 3 и 4 в зоне реэ ьбово го соединения прикладывают радиальное усилие Р, эквивалентное давлению натяга в затянутом раэьбовом соединении, замеряют фактическую площадь контакта между витками 5 н 6 резьбы и к захватным частям 1 и 2 при" кладывают растягивающее возрастающее усилие Q. Последнее возрастает до разрушения соединения. Во время растяжения соединения замеряют факти69036:!! а

4р -Ю»

Составитель Г. Ротницкий

Редактор С. Головенко Техред И.Асталош Корректор lO.Ìàêàðåíêo

Заказ 5954/40 Тираж 1090 Подписное ццИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 ческий зазор между витками 5 и 6, а момент разрушения определяют в момент начала появления зазора между витками 5 и 6 резьбы.

При осущест влении опи сываемого способа повышается точность прк испытании резьбового соединения типа труба-муфта за счет приближения условий .испытания к реальным и более точной фиксации момента начала раэрушени я.

Формул а и з о брет ен и я

Способ испытания соединений на

"прочность, заключающийся в том,что иэ соединения вырезают образец, прикладывают к нему усилие, имитирующее влияние отрезанных частей, растягивают его и определяют разрушающее усилие, о т л и ч а ю щ и Я с я тем, что, с целью повышенн я точности при испытании реэьбового соединения типа труба-муфта, вырезают образец типа полосы, к образующим поверхностям реэьбового соединения в образце прикладывают радиальное усилие, эквивалентное давлению натяга в затянутом реэьбовом соединении, перед растяжением замеряют фактическую площадь контакта, а разрушающее усилие определяют в момент начала появления зазора между витками резьбы.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

Труды А$МЕ, серия В, 1965, Р 2 с, 25-39.

2. Шоршоров М. Х. и др. Испытания металлов на cBapMBaeMocTb. М., Металлургия, 1972, с, 160-161.