Забивная свая

Иллюстрации

Показать всеРеферат

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

«»723027 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 01.03.78 (21) 2585736/29-33 с присоединением заявки ¹â€” (23) Приоритет— (5l) М. Кл2

Е 02 D 5/80

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 624.155. . 3 (088.8) Опубликовано 25.03.80. Бюллетень № 11

Дата опубликования описания 05.04.80 (72) Автор изобретения

А. Н. Драновский

Казанский инженерно-строительный институт . с

g (71) Заявитель (54) ЗАБИВНАЯ СВАЯ

Изобретение относится к области строительства, в частности к конструкциям анкерных свай.

Известны буронабивные сваи с уширенными пятами, хорошо работающие на выдергивающие усилия (1 j

Однако такие сваи сложны в конструктивном выполнении и трудоемки.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является забивная свая, включающая железобетонный ствол с наконечником (21. Свая изготавливается на заводе, вследствие чего трудоемкость строительных работ значительно снижается.

Недостаток такой забивной сваи заключается в том, что ствол ее работает на растягивающие усилия, вследствие чего снижается ее несущая способность по материалу.

Цель изобретения — повышение несущей способности сваи по материалу при работе на выдергивающие усилия.

Поставленная цель достигается тем, что известная забивная свая, включающая железобетонный ствол с наконечником, снабжена вертикальными тягами, расположенными снаружи ствола и прикрепленными

2 нижними концами к наконечнику. При этом наконечник может быть выполнен металлическим, а тяги — в виде арматурных стержней, причем нижние их концы приварены к наконечнику; нижние концы тяг объединены хомутами в пространственный каркас, 5 охватывающии наконечник сваи; тяги выполнены в виде тросов, а в наконечнике выполнены сквозные каналы, через которые пропущены тросы.

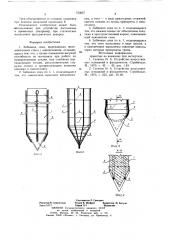

На фиг. 1 изображена свая с тягами

10 в виде арматурных стержней, приваренных к наконечнику; на фиг. 2 — свая с тягами в виде арматурных стержней, объединенных посредством хомутов в пространственный каркас, охватывающий наконечник сваи;

15 на фиг. 3 — свая с тягами в виде тросов; на фиг. 4 — сечение А — А на фиг. 3.

Свая включает ствол 1 и наконечник 2, тяги, выполненные или в виде отдельных арматурных стержней 3, приваренных к наконечнику (фиг. 1), или в виде арматурных стержней 3, объединенных хомутами 4 в пространственный каркас 5 (фиг. 2), или в виде тросов 6, пропущенных через отверстия 7 в наконечнике 2 (фиг. 3).

723027

Формула изобретения

Жиг 5

A.A сриг.г

9эиг, 1

9 ур, р

Составитель P. Григорян

Релактор В. Зарванская Текред-К. Шуфрич Корректор М. Вигула

Заказ 537/7 Тираж 713 Подписное

ЦН И И П И Государственного комитета СССР но делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Тяги объединяются со стволом, например при помощи вязальной проволоки 8.

Описываемое изобретения может быть использовано при устройстве постоянных и временных (например, при статических испытаниях фундаментов) анкеров.

1. Забивная свая, включающая железобетонный ствол с наконечником, отличающаяся тем, что, с целью повышения несущей способности по материалу при работе на выдергивающие усилия, она снабжена вертикальными тягами, расположенными снаружи ствола и прикрепленными нижними концами в наконечнику.

2. Забивная свая по и. 1, отличающаяся тем, что наконечник выполнен металлическим, а тяги — в виде арматурных стержней, причем нижние их концы приварены к наконечнику.

3. Забивная свая по и. 1, отличающаяся тем, что нижние концы тяг объединены хомутами в пространственный каркас, охватывающий наконечник сваи.

4. Забивная свая по п. 1, отличающаяся тем, что тяги выполнены в виде тросов, а в наконечнике выполнены сквозные каналы, через которые пропущены тросы.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Ганичев И. А. Устройство искусственных оснований и фундаментов. Стройиздат, М., 1973, с. 42 — 43, рис. 1.24.

2. Ганичев И. А. Устройство искусственных оснований и фундаментов. Стройиздат, М., 1973, с. 255, рис. IV.40.